「社内で生成AIを導入したいけど、何から手をつければ良いのだろう?」

「いろいろ試しているけど、失敗ばかりで具体的な進め方がわからない…。」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、失敗しないための具体的な生成AI導入9ステップと、それぞれのステップで押さえておくべき注意点、さらに国内企業の活用事例について詳しく解説しました。

上場企業を中心に生成AIコンサルティング事業を展開している弊社が、実際のプロジェクトで培った知見を基に、実践的な内容のみをご紹介します。

きっと役に立つと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。

まずは基礎知識から!生成AI導入ステップの基本

ここからは、生成AI導入ステップを進める上で不可欠な基礎知識を3つ紹介します。

- 生成AIとは?

- AI導入の基本的な考え方

- 生成AIで何ができるのかを理解する

これらの基本を押さえることで、導入計画の質が高まり、よりスムーズにプロジェクトを進行できるようになります。

それでは、1つずつ順に解説します。

生成AIとは?

生成AI(ジェネレーティブAI)とは、テキスト、画像、音声、プログラムコードといった、全く新しい独自のコンテンツを生み出すことができる人工知能のことです。

従来のAIは、与えられたデータからパターンを学習し、分類や予測を行うのが主な役割でした。

それに対し生成AIは、学習した膨大な情報をもとに、自ら創造的なアウトプットを創出する能力を持っています。

この能力によって、これまで人間にしかできないと考えられていたクリエイティブな作業や、複雑な情報処理をサポートすることが可能になり、ビジネスのあらゆるシーンでの活躍が期待されています。

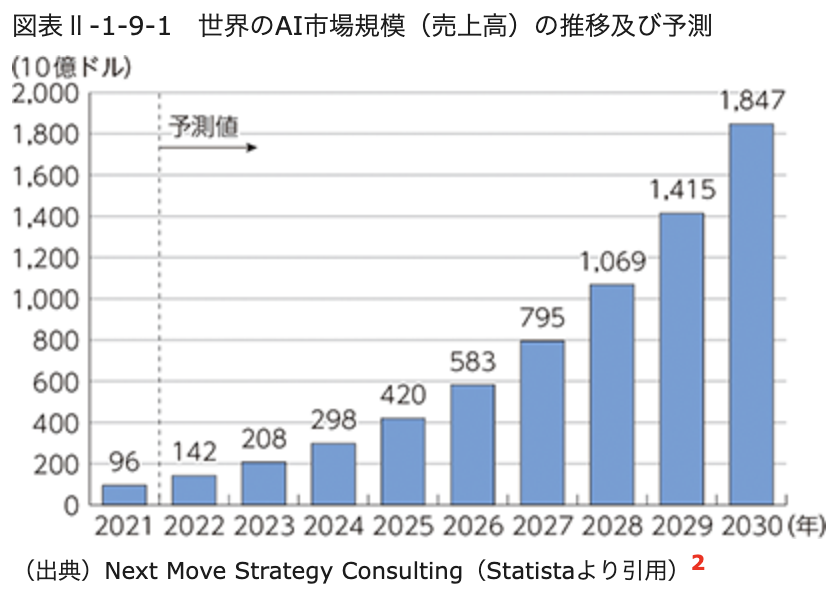

こちらは総務省が発表した生成AIの世界市場に関するレポートです。市場の将来性が詳しく解説されています。 合わせてご覧ください。 https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r06/html/nd219100.html

AI導入の基本的な考え方

AI導入を成功に導くための最も重要な考え方は、「AIは課題解決のためのツールである」と認識することです。

AIを導入すること自体が目的になってしまうと、具体的な活用イメージが湧かず、現場で使われないままプロジェクトが頓挫するケースが少なくありません。

「自社のどの課題を、AIというツールを使ってどう解決するのか?」という視点を常に持つことが不可欠です。

まずは解決すべき業務課題を明確にし、その解決手段としてAIが本当に最適なのかを検討することが、成功への第一歩となります。

生成AIで何ができるのかを理解する

生成AIは非常に多機能であり、その活用範囲は日々広がっています。

例えば、以下のようなタスクを自動化したり、アシストさせたりすることが可能です。

- テキスト生成: 企画書の草案作成、メールの返信文作成、記事の要約、多言語への翻訳

- 画像生成: Webサイトのバナー広告デザイン、製品のコンセプト画像作成、プレゼン資料のイラスト制作

- 音声関連: 会議の議事録作成、動画のナレーション生成、コールセンターの応対自動化

- プログラムコード生成: 簡単なツールの開発、コードのレビューやデバッグ作業

これらの機能を自社のどのような業務に応用できるか具体的にイメージすることが、効果的な導入計画に繋がります。

なぜ今注目?生成AI導入ステップがもたらす4つのメリット

生成AI導入ステップを正しく踏むことで、企業は競争力を高める多くのメリットを得られます。

- 業務効率化

- コスト削減

- 新規事業創出・競争力強化

- 従業員満足度の向上

これらのメリットは、企業の持続的な成長を支える上で欠かせない要素です。

それでは、一つずつ詳しく見ていきましょう。

業務効率化

生成AIがもたらす最も大きなメリットの一つが、業務の圧倒的な効率化です。

これまで人間が多くの時間を費やしてきた資料作成、データ収集、議事録の文字起こし、メール対応といった定型業務を自動化できます。

これにより、従業員は企画立案や戦略策定といった、より付加価値の高い創造的な業務にリソースを集中させることができ、組織全体の生産性を飛躍的に向上させることが可能です。

コスト削減

業務効率化は、人件費をはじめとする様々なコストの削減に直接的に繋がります。

例えば、カスタマーサポート業務にAIチャットボットを導入すれば、24時間365日、少ない人数で高品質な顧客対応を実現できます。

また、広告用のキャッチコピー作成や市場調査レポートの作成などをAIで代替することで、外部への委託費用や専門人材の採用コストを大幅に抑制することが可能になります。

新規事業創出・競争力強化

生成AIは、既存業務の効率化にとどまらず、新しいビジネスチャンスを生み出す起爆剤にもなり得ます。

市場のトレンドデータやSNSの投稿を分析させることで、これまで気づかなかった顧客の潜在的なニーズを発見し、革新的な商品やサービスの開発に繋げることができます。

また、顧客一人ひとりの嗜好に合わせてパーソナライズされたサービスを提供することで、顧客体験価値を高め、競合他社に対する明確な優位性を築くことが可能です。

従業員満足度の向上

単調なルーティンワークや反復作業から解放されることは、従業員のエンゲージメント向上に大きく貢献します。

従業員は自身の専門性や創造性をより発揮できる業務に時間を使えるようになり、仕事に対するやりがいや満足度が高まります。

また、業務負担の軽減は長時間労働の是正にも繋がり、ワークライフバランスの取れた働きやすい職場環境の実現を後押しします。

これは優秀な人材の定着率向上や、新たな人材獲得の面でも有利に働くでしょう。

失敗しないための生成AI導入ステップと注意点・問題点

生成AIの導入には多くのメリットがある一方で、慎重に進めなければ失敗に終わるリスクも存在します。

- 生成AI導入で失敗する理由

- 情報漏洩リスク

- 著作権侵害や倫理的な問題

- 効果測定の難しさ

- イニシャルコストと運用コスト

- 専門人材の必要性

- 運用体制の構築

これらの注意点を事前に把握し、対策を講じることが、生成AI導入ステップを成功させる鍵です。

生成AI導入で失敗する理由

生成AI導入プロジェクトが失敗に終わる最も多い理由は、目的が曖昧なまま「とりあえず導入」してしまうことです。

「競合他社が始めたから」「世間で流行っているから」といった動機では、具体的な活用方法が定まらず、誰も使わない高価なツールとして放置されてしまうことになりかねません。

また、導入後の効果を測るための指標を設定していなかったり、従業員へのトレーニングが不十分でツールを使いこなせなかったりするケースも散見されます。

情報漏洩リスク

クラウド型の生成AIサービスを利用する際には、情報漏洩のリスクに最大限の注意を払う必要があります。

従業員が機密情報や顧客の個人情報を含む内容をプロンプトとして入力した場合、そのデータがAIの学習に利用され、意図せず外部に流出してしまう可能性があります。

多くのサービスでは入力情報を学習させない設定が可能ですが、利用前に必ずセキュリティポリシーを確認し、社内での情報取り扱いに関する明確なルールを定めておくことが極めて重要です。

企業のChatGPT利用における情報漏洩リスクや注意点、安全な導入方法について、こちらの完全ガイドで詳しく解説しています。 https://taskhub.jp/useful/chatgpt-company-use/

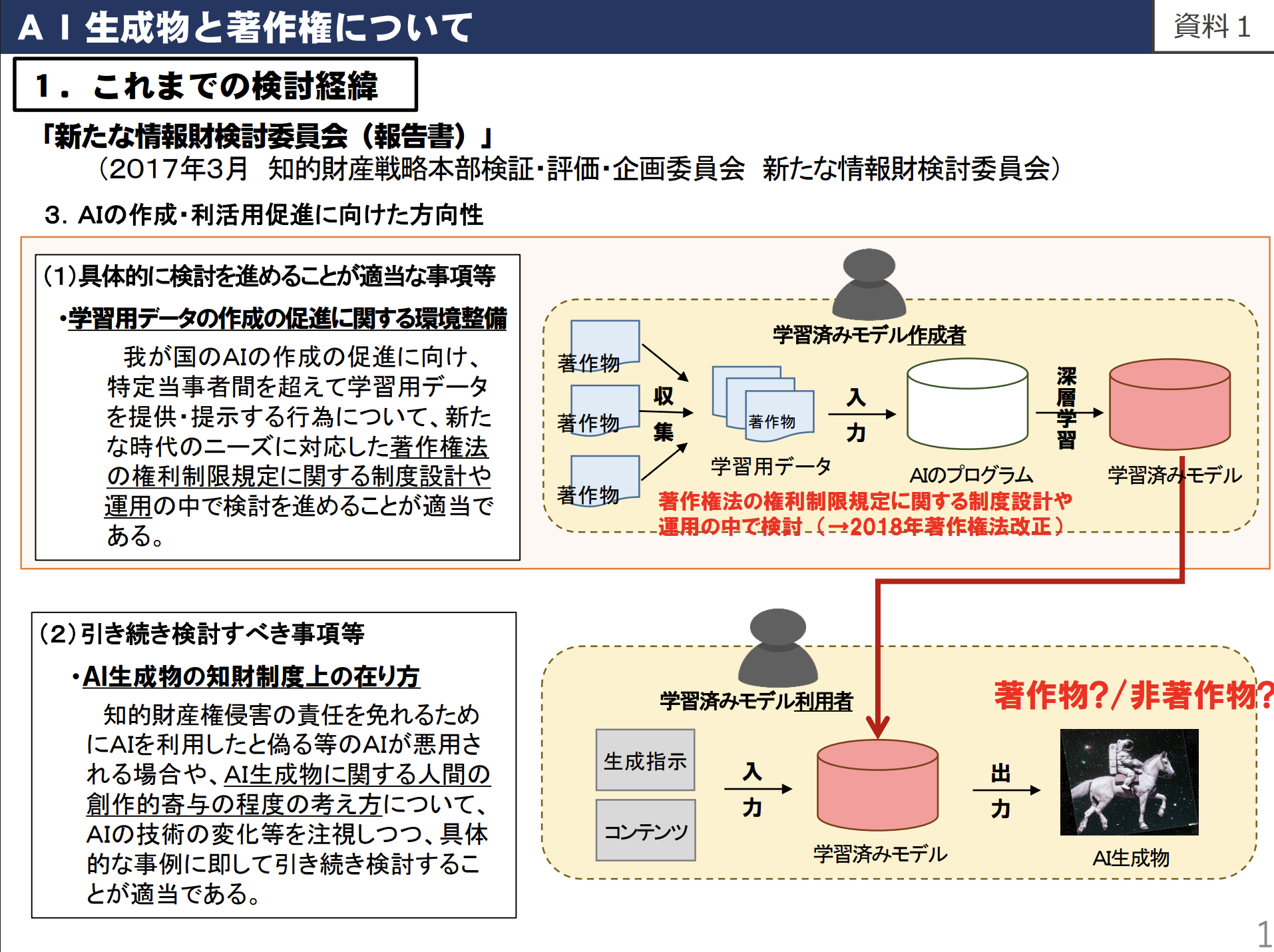

著作権侵害や倫理的な問題

生成AIが作り出した文章や画像が、既存の著作物と偶然似てしまうことで、意図せず著作権を侵害してしまうリスクがあります。

特に、広告や公開資料など、商用目的でコンテンツを作成する際には、生成物が他者の権利を侵害していないかを入念に確認するプロセスが不可欠です。

また、AIが偏ったデータや誤った情報を学習した結果、差別的な表現や不正確なコンテンツを生成してしまう可能性もゼロではありません。

生成されたアウトプットは必ず人間がチェックし、倫理的な観点からも問題がないかを確認する体制が求められます。

こちらは文化庁が公表した、AIと著作権に関する考え方をまとめた資料です。法的な観点からの議論がわかります。 合わせてご覧ください。 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kousou/2023/dai2/siryou1.pdf

効果測定の難しさ

生成AIの導入効果を定量的に測定することは、決して簡単ではありません。

「作業時間がどれだけ短縮されたか」「生産性が何パーセント向上したか」といった指標(KPI)を導入前に設定し、導入後の数値を比較することが理想的です。

しかし、効果が間接的であったり、数値化しにくい定性的なものであったりする場合も多いため、どのように効果を測るかを事前に定義しておくことが重要になります。

定期的な効果測定と、それに基づく改善活動が投資対効果を高めます。

イニシャルコストと運用コスト

生成AIの導入には、ツールのライセンス費用などの初期投資(イニシャルコスト)が必要です。

また、導入後も継続的な利用料やシステムの保守費用(運用コスト)が発生します。

特に、自社の業務に特化した独自のAIモデルを開発する場合には、数百万から数千万円規模の投資が必要になることも珍しくありません。

導入を検討する際には、これらのコストを正確に見積もり、得られるであろう効果と天秤にかけ、費用対効果を慎重に見極める必要があります。

専門人材の必要性

生成AIのポテンシャルを最大限に引き出すためには、AIに関する知識やスキルを持った人材が不可欠です。

どのツールが自社の課題に最適かを選定し、業務プロセスに組み込み、出力されるコンテンツの品質を評価するなど、専門的な知見が求められる場面は多岐にわたります。

社内に適任者がいない場合は、外部のコンサルタントに協力を依頼したり、従業員向けの研修プログラムを実施して社内での人材育成に取り組んだりすることが有効な選択肢となります。

運用体制の構築

生成AIは、導入して終わりではなく、継続的に運用・改善していくための体制構築が成功の鍵を握ります。

誰がシステムを管理し、トラブル発生時には誰が責任を持って対応するのか、といった役割分担を明確にしておく必要があります。

また、定期的に利用状況をモニタリングし、現場の従業員から活用に関するフィードバックを収集する仕組みを整えることも重要です。

全社的な活用を推進する専門部署を設置したり、各部署に推進担当者を任命したりするなど、自社の組織体制に合った運用方法を検討しましょう。

こちらはAIのハルシネーションを防ぐプロンプトについて解説した記事です。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-prevent-hallucination/

日本の現状と課題から見る生成AI導入ステップの重要性

日本企業が置かれている現状と、そこにある課題を理解することは、計画的な生成AI導入ステップの重要性を再認識することに繋がります。

- 日本におけるAI導入の現状

- 日本におけるAI導入の課題

これらの点を踏まえ、なぜ今、戦略的な導入が求められているのかを解説します。

日本におけるAI導入の現状

日本におけるAIの導入状況は、一部の先進的な大企業がリードする一方で、多くの企業、特に中小企業においてはまだ黎明期にあると言えます。

多くの経営者がAIの重要性を認識し、高い関心を示しているものの、コストや人材、ノウハウの不足を理由に、具体的な導入には至っていないのが実情です。

しかし、近年では比較的安価で手軽に利用できるクラウド型のAIサービスが数多く登場しており、企業規模を問わず導入のハードルは着実に下がりつつあります。

日本におけるAI導入の課題

日本企業がAI導入を進める上で直面する主な課題として、「AIを使いこなせる人材の不足」「導入コストへの懸念」「費用対効果の不透明さ」が挙げられます。

これらに加え、日本企業特有の課題として、既存の業務プロセスが変化に対して硬直的であることや、データを活用する組織文化が十分に醸成されていない点も、導入を阻む要因となっています。

これらの課題を乗り越え、AIの恩恵を最大限に享受するためには、経営層の強いリーダーシップのもと、計画的かつ段階的なアプローチで導入を進めることが不可欠です。

【本編】具体的な生成AI導入9ステップを徹底解説

ここから、本記事の核心である、失敗しないための具体的な生成AI導入9ステップを解説します。

- Step1:構想(課題の明確化)

- Step2:業務の中で何に活用できるのかを判断

- Step3:活用のルールを策定

- Step4:ツール選定・ソリューションの策定

- Step5:検証(PoC)の実施

- Step6:精度検証・開発

- Step7:本格導入(実装)

- Step8:運用・評価

- Step9:改善

このステップに沿って着実に進めることで、導入の失敗リスクを最小限に抑えることができます。

Step1:構想(課題の明確化)

最初のステップは、生成AIを活用して「何を達成したいのか」、自社の「どの経営課題を解決したいのか」を具体的に定義することです。

「売上を10%向上させる」「顧客満足度を高める」「特定の業務コストを20%削減する」といった経営目標と連動させることが重要です。

その上で、「営業部門の提案書作成に時間がかかりすぎているため、作成時間を半減させたい」というように、現場レベルの具体的な課題まで落とし込みます。

この目的設定が、プロジェクト全体の羅針盤となります。

Step2:業務の中で何に活用できるのかを判断

次に、Step1で明確にした課題を解決するため、社内のどの業務に生成AIを適用できるかを具体的に洗い出していきます。

各部署の業務フローを詳細に見直し、「時間がかかっている作業」「単純な繰り返し作業」「特定の人にしかできない属人化した作業」などをリストアップします。

その中から、生成AIの導入によって改善効果が大きく、かつ実現可能性の高い業務を優先順位付けして選定します。

このプロセスでは、実際に業務を担当している従業員へのヒアリングが欠かせません。

Step3:活用のルールを策定

本格的な導入に先立ち、従業員が生成AIを安全かつ効果的に利用するための社内ガイドラインを策定します。

このルールには、情報漏洩を防ぐためのセキュリティ規定(例:機密情報や個人情報の入力を禁止する)、著作権侵害を回避するための注意喚起、生成された情報のファクトチェック手順などを必ず盛り込みます。

加えて、どの部署が、どのような目的で、どのツールを利用できるのかといった権限設定についても定めておくと、導入後の混乱を防げます。

ルールを作成するだけでなく、全従業員を対象とした研修を通じて周知を徹底することが重要です。

Step4:ツール選定・ソリューションの策定

解決すべき課題と活用業務、そして社内ルールが固まったら、次はいよいよ具体的なツールの選定に入ります。

市場にはChatGPTやGeminiをはじめ、多種多様な生成AIツールが存在します。

それぞれのツールの機能、料金体系、セキュリティレベル、サポート体制などを比較検討し、自社の目的と予算に最も合致するものを選びます。

場合によっては、既存のツールをそのまま利用するのではなく、API連携によって自社の基幹システムに組み込んだり、独自のソリューションを開発したりすることも視野に入れます。

Step5:検証(PoC)の実施

全社的に一斉導入するのではなく、まずは特定の部署やチームに限定して試験的に導入し、その有効性を検証する「PoC(Proof of Concept:概念実証)」を実施します。

PoCを通じて、選定したツールが本当に課題解決に貢献するのか、現場での使い勝手はどうか、想定外の問題点はないかなどを実践的に確認します。

ここで、「〇〇業務の作業時間が平均△%削減された」といった具体的な効果を測定し、本格導入に向けた投資対効果の客観的な根拠とします。

この段階で得られる現場からのフィードバックは、非常に価値のある情報となります。

Step6:精度検証・開発

PoCの結果をもとに、生成AIのアウトプットの精度をさらに高めるための調整や、必要に応じた追加開発を行います。

例えば、自社特有の専門用語や表現をAIに学習させる「ファインチューニング」を行ったり、より質の高い回答を引き出すためのプロンプト(指示文)のテンプレート集を作成したりします。

また、PoCで明らかになった課題を解決するため、ツールの設定を見直したり、他の業務システムとの連携機能を開発したりすることもあります。

このステップで精度と利便性を高めることが、本格導入後の利用定着に直結します。

Step7:本格導入(実装)

十分な検証を経て、いよいよ本格的な導入フェーズに移ります。

対象となる部署、あるいは全社に対してツールを展開していきます。

この際、単にアカウントを配布するだけでなく、導入の背景や目的、具体的な使い方、成功事例などを共有する説明会や研修会を実施することが成功の鍵です。

また、導入後に従業員が気軽に質問や相談ができるヘルプデスクやチャットサポートなどの体制を整えておくことも、活用を促進する上で非常に重要です。

Step8:運用・評価

導入後は、計画通りにツールが活用されているかを継続的にモニタリングし、その効果を定期的に評価します。

ツールの利用率や、事前に設定したKPIの達成度などをダッシュボードで可視化し、経営層や関係者と共有します。

また、利用者へのアンケートやヒアリングを定期的に行い、ツールの満足度や改善要望、新たな活用アイデアなどを収集します。

これらの定量的・定性的なデータが、次の改善アクションの土台となります。

Step9:改善

最後のステップは、評価結果や利用者からのフィードバックに基づき、継続的な改善サイクルを回していくことです。

生成AIの技術は日進月歩で進化しているため、常に最新の情報を収集し、より優れたツールや機能が登場すれば、積極的に乗り換えやアップデートを検討する姿勢が重要です。

また、現場から生まれた予想外の画期的な活用方法があれば、それをベストプラクティスとして全社に共有し、横展開を図ります。

導入して終わりではなく、この改善プロセスを回し続けることが、生成AIの価値を最大化させます。

成功に導くための生成AI導入ステップ3つのポイント

これまで解説した9つのステップをより確実なものにするため、特に重要な3つの成功ポイントを紹介します。

- 導入の明確な目的を持つ

- AIの専門家・コンサルに相談する

- AI搭載のツールからスモールスタートする

これらのポイントを意識することで、プロジェクトの成功確率を格段に高めることができます。

導入の明確な目的を持つ

繰り返しになりますが、生成AI導入における最大の成功要因は、「何のために導入するのか」という目的を明確に、かつ具体的に持つことです。

目的が明確であれば、ツール選定の軸がぶれず、導入後の効果測定も客観的に行えます。

また、経営層から現場の従業員まで、関係者全員が同じゴールを共有することで、プロジェクトに対する協力体制が築きやすくなります。

「特定の業務にかかる時間を30%削減する」といった、誰が見てもわかる具体的な目標を設定しましょう。

AIの専門家・コンサルに相談する

社内にAIに関する十分な知見やノウハウがない場合、自社だけで無理に進めようとせず、外部の専門家やコンサルタントの力を借りることを強く推奨します。

専門家は、最新の技術動向や他社の導入事例に精通しており、自社の課題解決に最適なソリューションを客観的な視点から提案してくれます。

ツール選定からPoCの設計、効果測定、社内ルールの策定まで、各ステップで的確なアドバイスを得られるため、手戻りや失敗のリスクを大幅に低減できます。

結果として、時間とコストの浪費を防ぎ、最短距離で成果に繋げることが可能になります。

AI搭載のツールからスモールスタートする

いきなり大規模なシステム開発に着手するのではなく、まずは既存の業務ツールに搭載されているAI機能や、比較的安価なSaaSツールから小さく始めてみることも有効なアプローチです。

例えば、普段利用しているビジネスチャットやオフィスソフトに組み込まれたAIアシスタント機能を使ってみることから始めれば、従業員も心理的な抵抗なくAIに触れることができます。

小さな成功体験を積み重ね、AI活用の有効性を社内に示すことで、より大きな予算を伴う本格的な導入プロジェクトへの理解と協力を得やすくなります。

事例から学ぶ生成AI導入ステップ

ここでは、実際に生成AIの導入を成功させている国内企業の事例を紹介します。

- サントリーウエルネス株式会社の事例

- SMBCグループの事例

他社の具体的な取り組みから、自社に応用できるヒントを見つけましょう。

サントリーウエルネス株式会社の事例

サントリーウエルネス株式会社では、広告クリエイティブ制作の領域で生成AIを積極的に活用しています。

同社が導入した「極予測AI」は、過去の広告配信データをもとに、作成したクリエイティブの効果を事前に高精度で予測するAIです。

これにより、効果の低い広告案を早い段階で排除し、効果の高いクリエイティブを効率的に制作することで、広告の費用対効果を大幅に改善することに成功しました。

「広告効果の最大化」という明確な課題に対し、特化したAIツールを選定・活用することで、具体的なビジネス成果に繋げた好事例です。

SMBCグループの事例

SMBCグループは、金融機関として高いセキュリティレベルを確保しながら、全社的に生成AIの活用を推進しています。

具体的には、Microsoft社のAzure OpenAI Serviceを利用して、セキュリティが担保された独自のAI活用環境を構築しました。

その上で、行内文書の要約・作成、稟議書のドラフト作成、さらには顧客への提案内容の壁打ち相手など、幅広い業務で活用を進めています。

リスク管理と活用推進の両立を実現するため、まずはスモールスタートで多様なユースケースを試し、知見を蓄積していくという、大企業における着実な導入ステップのモデルケースと言えるでしょう。

今すぐ始められる!生成AI導入ステップに役立つツール紹介

最後に、これから生成AIの導入を始める第一歩として、誰でも手軽に試せる代表的なツールを紹介します。

- ChatGPT: OpenAI社が開発した、世界で最も有名な対話型AI。文章作成や要約、アイデア出しなど、あらゆる知的生産活動をサポートします。

- Gemini: Googleが開発した生成AI。Google検索と連携しており、最新の情報に基づいた回答や、より自然な対話を得意としています。

- Microsoft Copilot: Microsoftが提供するAIアシスタント。WordやExcel、PowerPointなどのOffice製品とシームレスに連携し、資料作成業務を劇的に効率化します。

これらのツールは、多くが無料または安価なプランから利用できます。

まずはこれらのツールに触れ、生成AIがどのような能力を持っているのかを実際に体感することから、あなたの会社のAI導入ステップを始めてみてはいかがでしょうか。

生成AI導入の成否を分けるのは「ツール」ではなく「組織文化」

生成AIの導入ステップを正しく踏むことは重要ですが、ツールを導入するだけで成功が約束されるわけではありません。実は、多くの企業が見落としがちなのが、AIを使いこなし、その価値を最大限に引き出すための「組織文化」の醸成です。世界経済フォーラムの報告書が示すように、今後ビジネスで最も重要になるスキルは、AIが代替する単純作業ではなく、「分析的思考」や「創造的思考」といった人間ならではの能力です。生成AIは、これらの思考を補助し、加速させるための強力な触媒となり得ますが、従業員自身がAIを「思考のパートナー」として捉え、積極的に活用しようとする文化がなければ、ツールは宝の持ち腐れとなってしまいます。

具体的には、従業員がAIの出力を鵜呑みにせず、批判的に吟味する習慣を持つこと、AIとの対話を通じて新たなアイデアを生み出そうと試行錯誤すること、そして、時には失敗を恐れずに新しい使い方に挑戦できる心理的安全性が確保されていることが不可欠です。ツール導入と並行して、こうしたAI時代の新しい働き方を支える組織文化をいかに育んでいくかが、真の競争力強化への鍵となるのです。

引用元:

世界経済フォーラムは「仕事の未来レポート2023」の中で、今後5年間で重要性が増すスキルのトップに「分析的思考」「創造的思考」を挙げています。これは、AI技術が普及する中で、人間にはより高度な認知能力が求められるようになることを示唆しています。(World Economic Forum “The Future of Jobs Report 2023” 2023年)

まとめ

多くの企業が業務効率化や競争力強化を目指し、生成AIの導入を検討しています。

しかし、実際には「何から手をつければ良いかわからない」「社内にAIを推進できる人材がいない」「情報漏洩などのセキュリティリスクが怖い」といった理由で、導入の具体的なステップに進めずにいる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、企画書の草案作成や議事録の要約、広告クリエイティブの制作など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「どの業務にAIを適用すれば効果的なのか」といった構想段階から専門家のアドバイスを受けられ、初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑な検証や開発プロセスを経なくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“失敗しない生成AI導入”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。