「生成AIを導入したいけど、コストがネックで踏み出せない…」

「自社で活用できる補助金があるか知りたいけど、情報が多くてどれが良いのかわからない」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、2025年最新情報に基づき、中小企業が生成AI導入に活用できる主要な補助金6選を徹底解説します。

それぞれの補助金の概要や対象経費はもちろん、気になる採択率や申請を成功させるためのポイント、具体的な採択事例まで、専門家の視点で詳しくご紹介します。

上場企業へのコンサルティングも手掛ける弊社が、補助金採択の可能性を最大限に高めるための実践的な情報をお届けしますので、ぜひ最後までご覧ください。

まずは知りたい!生成AI導入の補助金とは?

ここからは、そもそも補助金とはどのような制度なのか、そしてなぜ今、生成AI導入に関する補助金がこれほどまでに注目されているのかについて解説します。

制度の基本を理解することで、自社に最適な補助金を見つけやすくなります。

それでは、1つずつ見ていきましょう。

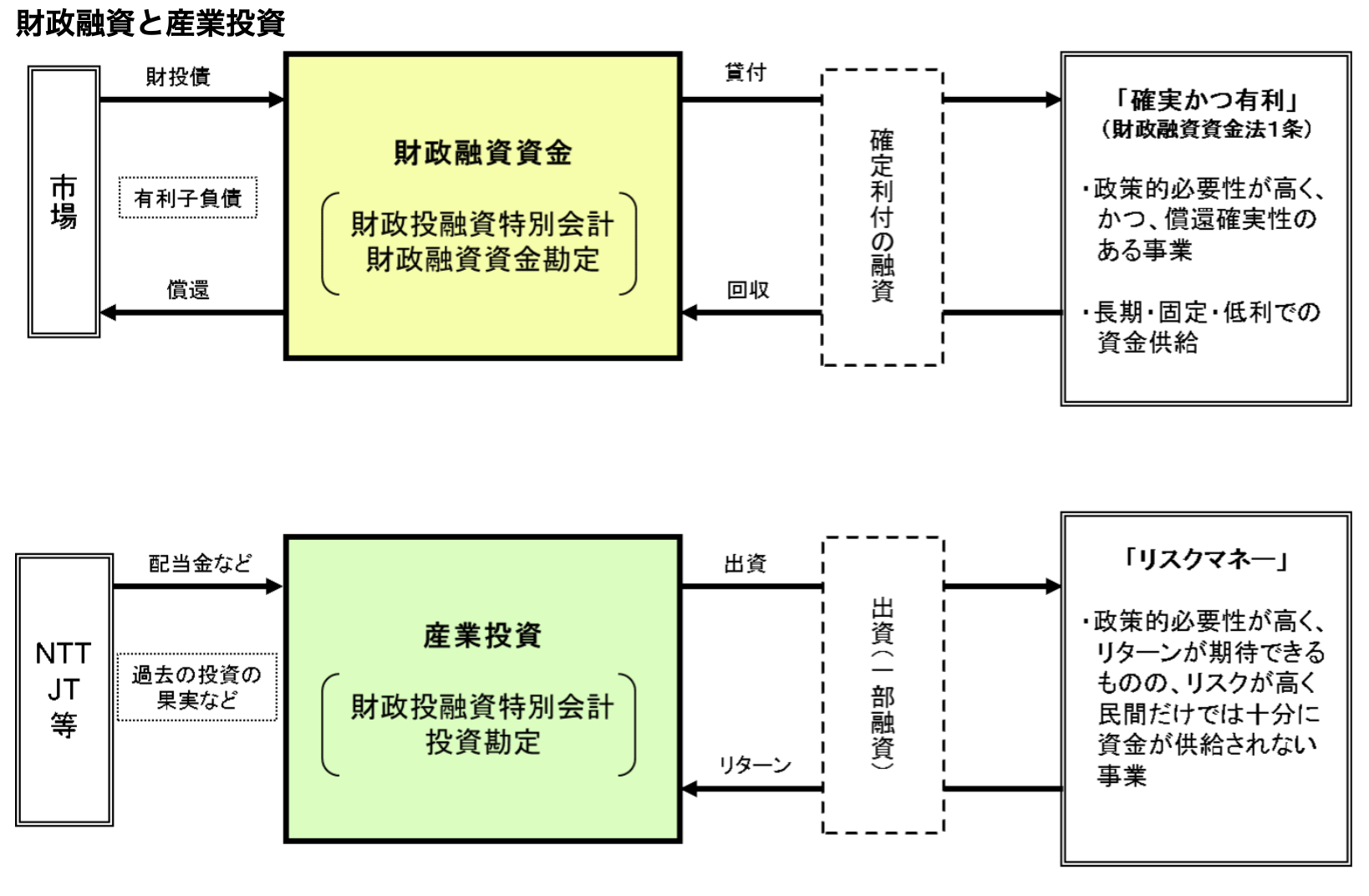

そもそも補助金とは?融資との違い

補助金とは、国や地方自治体が企業の特定の取り組みを支援するために給付するお金のことで、原則として返済の必要がないのが最大の特徴です。

新規事業の創出や生産性向上、研究開発など、政策目標に合致した事業活動に対して、その経費の一部が補助されます。

一方、融資は銀行などの金融機関から事業資金を借り入れることであり、利子を含めて全額を返済する義務があります。

つまり、補助金は返済不要の資金援助であるのに対し、融-資は返済を前提とした資金調達という点で、根本的な違いがあります。

ただし、補助金の多くは事業実施後の後払いであり、採択されるためには厳格な審査を通過する必要がある点には注意が必要です。

こちらは財務省が公開している補助金と融資の違いに関する資料です。合わせてご覧ください。 https://www.mof.go.jp/policy/filp/publication/filp_report/zaito2022/1_1.html

なぜ今、生成AI導入の補助金が注目されるのか

今、生成AI導入の補助金が注目されている背景には、深刻化する人手不足と、国際的な競争力の強化という2つの大きな課題があります。

多くの中小企業が労働力不足に悩む中、生成AIは業務の自動化や効率化を実現し、生産性を飛躍的に向上させる可能性を秘めています。

例えば、これまで人手に頼っていたデータ入力や資料作成、顧客対応といった業務をAIに任せることで、従業員はより付加価値の高い業務に集中できるようになります。

国としても、企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進し、産業全体の競争力を高めることは喫緊の課題です。

そのため、生成AIのような先端技術の導入を金銭的に支援することで、中小企業の挑戦を後押しし、経済全体の活性化を図る狙いがあるのです。

こちらはDXによる業務効率化のガイドや成功事例について解説した記事です。 合わせてご覧ください。

https://taskhub.jp/useful/dx-business-efficiency-improvement/

【2025年最新】中小企業向け|生成AI導入の補助金おすすめ6選

ここからは、2025年に中小企業が生成AI導入に活用できる、おすすめの補助金を6つ厳選してご紹介します。

- ものづくり補助金

- 事業再構築補助金

- IT導入補助金

- 中小企業省力化投資補助金

- 小規模事業者持続化補助金

- 新事業進出補助金

それぞれの補助金で対象となる事業や経費、補助上限額が異なります。

自社の事業内容や導入したいAIツールの規模に合わせて、最適な制度を見つけましょう。

①ものづくり補助金

ものづくり補助金は、中小企業・小規模事業者が取り組む革新的な製品・サービスの開発や生産プロセスの改善を支援するための補助金です。

正式名称は「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」です。

生成AIの活用という点では、例えばAIを用いた外観検査システムの導入による検品精度の向上や、AIによる需要予測に基づいた生産計画の最適化など、製造業の生産性向上に直結する投資が対象となります。

ソフトウェア開発費やクラウドサービス利用費、それに伴う専門家経費なども補助対象に含まれます。

近年の採択率は30%台から50%前後で推移しており、革新性や事業の将来性が高く評価される事業計画の策定が採択の鍵となります。

こちらは、ものづくり補助金の公式サイトです。最新の公募要領や採択事例をご確認いただけます。合わせてご覧ください。 https://portal.monodukuri-hojo.jp/

②事業再構築補助金

事業再構築補助金は、新型コロナウイルス感染症の影響で業績が厳しい中小企業が、新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の思い切った事業再構築に挑戦するのを支援する制度です。

生成AIの活用例としては、既存事業で培ったノウハウを活かし、新たにAIを活用したコンサルティングサービスを立ち上げる、あるいはAIチャットボットを導入して非対面での顧客対応を軸とした新サービスを開発するといったケースが考えられます。

ポストコロナを見据えた大胆な事業転換が求められるため、生成AIをどのように活用して新たなビジネスモデルを構築するかが審査の重要なポイントです。

採択率は公募回によって変動しますが、おおむね30%~50%程度で推移しています。事業の独自性や収益性の見込みを具体的に示すことが重要です。

こちらは、事業再構築補助金の公式サイトです。過去の公募情報や詳しい要件はこちらでご確認ください。合わせてご覧ください。 https://jigyou-saikouchiku.go.jp/saikouchiku.html

③IT導入補助金

IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者が自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、業務効率化や売上アップをサポートする制度です。

生成AI関連では、AIを搭載した会計ソフトやCRM(顧客管理システム)、マーケティングオートメーションツールなどが対象となります。

特に、インボイス制度への対応を目的とした「インボイス枠」など、複数の申請類型があり、自社の目的に合わせて選択できます。

最近の採択率は、通常枠で30%~50%程度と、以前よりも厳しい傾向にあります。

どのITツールを導入し、それによってどのような経営課題がどう解決されるのかを、具体的な数値目標を交えて説明することが採択率向上のポイントです。

こちらは、IT導入補助金の公式サイトです。対象となるITツールの検索も可能ですので、ぜひご活用ください。合わせてご覧ください。 https://it-shien.smrj.go.jp/

④中小企業省力化投資補助金

中小企業省力化投資補助金は、人手不足に悩む中小企業の省力化・省人化を促進するため、IoTやロボット、AIなどの効果的な設備投資を支援する新しい補助金です。

この補助金の特徴は、あらかじめ事務局に登録された省力化製品のカタログから導入したい製品を選んで申請する「カタログ型」である点です。

手続きが比較的簡素で、専門家のサポートを受けながら導入を進められるのがメリットです。

生成AI関連では、AIを搭載した清掃ロボットや配膳ロボット、需要予測や在庫管理を自動化するAIソフトウェアなどがカタログに掲載されることが期待されます。

始まったばかりの制度ですが、国が大きな予算を投じているため、他の補助金と比較して採択されやすい可能性があります。

⑤小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金は、従業員数が少ない小規模事業者が、販路開拓や生産性向上のために行う取り組みを支援する制度です。

生成AIの活用としては、例えばAIライティングツールを導入してウェブサイトや広告のコンテンツ作成を効率化する、AIチャットボットをウェブサイトに設置して24時間体制の顧客対応を実現するといった、比較的少額から始められる取り組みが対象となります。

広報費やウェブサイト関連費、開発費などが補助対象経費です。

採択率は低下傾向にあり、直近では40%を下回ることもあります。

小規模ながらも、生成AIという新たなツールをどう活用して、地域の顧客獲得や売上向上に繋げるかという、具体的で着実な計画が求められます。

⑥新事業進出補助金

新事業進出補助金は、事業再構築補助金の後継とされ、中小企業が新たな市場へ進出する際の設備投資や研究開発を支援する制度です。

特に、成長が見込まれる分野への挑戦を後押しすることを目的としています。

生成AIはまさに成長分野の筆頭であり、AI技術を活用した新製品・新サービスの開発は、この補助金の趣旨に合致する可能性が高いです。

例えば、自社の専門分野のデータを学習させた独自の生成AIモデルを開発し、それを活用したSaaS事業を新たに開始する、といった先進的な取り組みが想定されます。

東京都が実施する「先端テクノロジー活用推進助成事業」のように、地方自治体レベルでもAI活用を支援する同様の制度が存在します。

国の制度と合わせて、自社の所在地で利用できる制度がないか確認することをおすすめします。

メリット・デメリットを解説!生成AI導入の補助金活用術

補助金を活用して生成AIを導入することには、多くのメリットがある一方で、注意すべきデメリットも存在します。

ここでは、補助金活用のメリットとデメリットの両側面を正しく理解し、賢く制度を利用するためのポイントを解説します。

生成AI導入で補助金を活用するメリット

生成AI導入で補助金を活用する最大のメリットは、何と言っても導入コストの負担を大幅に軽減できる点です。

高性能なAIツールの利用料や、導入に伴うシステム開発費は高額になりがちですが、補助金があれば自己資金の持ち出しを抑え、投資リスクを低減できます。

また、補助金の申請プロセスを通じて、自社の経営課題や事業の将来性について深く考える良い機会にもなります。

審査を通過するためには、具体的で説得力のある事業計画書を作成する必要があり、この過程で事業内容が整理され、より明確な目標設定が可能になります。

採択されれば、国や自治体から事業の将来性を認められたという「お墨付き」を得ることになり、金融機関からの融資や取引先からの信用力向上にも繋がる可能性があります。

生成AI導入で補助金を活用するデメリット・注意点

一方で、補助金活用にはデメリットや注意点も存在します。

最も注意すべきなのは、補助金の多くが「後払い」であるという点です。

採択が決定しても、すぐに入金されるわけではなく、事業を実施し、かかった経費を証明する報告書を提出した後、審査を経てから振り込まれます。

そのため、事業実施期間中の資金は自社で立て替える必要があり、資金繰りに注意が必要です。

また、申請手続きが煩雑である点もデメリットと言えるでしょう。

公募要領を読み込み、事業計画書や経費明細など、多数の書類を準備する必要があり、通常業務と並行して進めるのは大きな負担となります。

さらに、採択後も事業の進捗状況を報告する義務があり、会計処理も厳格に行う必要があるなど、事務的な負担が継続することも理解しておく必要があります。

申請前に確認!生成AI導入の補助金における共通の課題

生成AI導入のために補助金を申請する際には、多くの事業者が直面する共通の課題があります。

これらの課題を事前に把握し、対策を立てておくことが、スムーズな申請と採択に繋がります。

課題①:申請手続きの複雑さと事業計画書の作成

補助金申請における最大のハードルの一つが、申請手続きの複雑さです。

各補助金には詳細な公募要領があり、対象となる経費や申請要件が細かく定められています。

これらの内容を正確に理解し、膨大な量の申請書類を不備なく作成するには、多くの時間と労力を要します。

特に、事業計画書の作成は採択を左右する最も重要な要素です。

なぜ生成AIを導入する必要があるのか、導入によってどのような経営課題が解決され、どれだけの生産性向上や売上増加が見込めるのかを、客観的なデータや具体的な数値を用いて論理的に説明する必要があります。

この計画書の質が低いと、たとえ導入するAIツールが優れていても採択されるのは困難です。

課題②:採択後の厳格な報告義務

補助金は、採択されて終わりではありません。

事業実施期間中から事業完了後にかけて、事務局に対して事業の進捗状況や成果を定期的に報告する義務があります。

具体的には、発注書や請求書、支払い証明など、補助対象経費に関するすべての証拠書類を整理・保管し、定められた様式で実績報告書を作成・提出する必要があります。

万が一、報告内容に不備があったり、目的外の経費使用が発覚したりした場合は、補助金の返還を求められる可能性もあります。

このような厳格な管理が求められるため、社内に経理や事務の担当者を配置するか、専門家のサポートを受けるなどの体制を整えておくことが重要です。

課題③:補助金受給までの資金繰り

前述の通り、補助金は原則として後払いです。

つまり、AIツールの購入費用やシステム開発費用などは、一旦全額を自社で支払う必要があります。

補助金が実際に入金されるのは、事業完了後の実績報告と検査がすべて終わった後であり、申請から1年以上先になるケースも少なくありません。

そのため、補助金の採択を当てにして無理な資金計画を立ててしまうと、事業期間中の資金繰りが悪化し、最悪の場合、事業の継続が困難になるリスクもあります。

補助金を申請する際は、受給までの期間を見越して、自己資金や金融機関からの融資など、十分なつなぎ資金を確保しておくことが不可欠です。

申請から受給までの流れ|生成AI導入の補助金

補助金の申請から受給までは、一般的にどのような流れで進むのでしょうか。

ここでは、基本的な5つのステップに分けて、公募情報の確認から補助金の受給完了までのプロセスを解説します。

STEP1:公募情報の確認・事業計画の策定

まずは、経済産業省の「ミラサポplus」や、各補助金の公式サイトで公募情報を確認します。

自社の事業内容に合った補助金を見つけたら、公募要領を熟読し、補助対象となる事業、経費、申請要件などを正確に把握します。

次に、公募要領の内容に沿って事業計画を策定します。

なぜ生成AIが必要なのか、導入後の具体的な活用方法、そして生産性向上や売上向上といった成果目標を、数値を用いて具体的に記述します。

この事業計画が審査の核となるため、最も時間をかけて丁寧に行うべきステップです。

STEP2:申請手続き(電子申請)

事業計画が固まったら、申請手続きに進みます。

近年、補助金の申請は「Jグランツ」という電子申請システムを利用するのが主流となっています。

Jグランツを利用するためには、事前に「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要です。

アカウントの発行には数週間かかる場合があるため、公募開始前から早めに準備しておきましょう。

システム上で必要事項を入力し、作成した事業計画書やその他必要書類を添付して申請を完了させます。

申請締切の直前はシステムが混み合う可能性があるため、余裕を持った申請を心がけましょう。

STEP3:審査・採択・交付決定

申請締切後、事務局による審査が行われます。

審査は、提出された事業計画書の内容に基づき、事業の革新性、実現可能性、政策目標との整合性などの観点から、専門家によって評価されます。

審査期間は補助金によって異なりますが、おおむね1ヶ月から3ヶ月程度です。

無事に審査を通過すると「採択」となり、その後、補助金の交付額を正式に決定する「交付決定」の通知が届きます。

この交付決定通知を受け取るまでは、原則として補助対象事業(AIツールの発注など)を開始することはできません。

STEP4:事業実施・実績報告

交付決定を受けたら、事業計画に沿って生成AIの導入などを進めます。

事業実施期間中は、発注、契約、納品、検収、支払いといった一連のプロセスを、すべて日付の入った証拠書類とともに記録・保管しておく必要があります。

計画していた事業がすべて完了したら、定められた期間内に実績報告書を事務局に提出します。

実績報告書には、事業内容の報告に加え、かかった経費の内訳と、それを証明するすべての証拠書類の写しを添付します。

STEP5:補助金の受給

実績報告書が提出されると、事務局による内容の確定検査が行われます。

事業が計画通りに実施され、経費の支払いが適切に行われたことが確認されると、補助金の金額が最終的に確定します。

そして、確定した金額が、指定した銀行口座に振り込まれます。

この一連の流れを経て、ようやく補助金の受給が完了となります。

申請から受給完了まで、1年以上にわたる長期的なプロセスになることを念頭に置いておきましょう。

採択率を上げるには?生成AI導入の補助金申請を成功させるポイント

競争率が高まる補助金申請において、採択を勝ち取るためには戦略的な準備が不可欠です。

ここでは、採択率を少しでも高めるために押さえておくべき3つの重要なポイントを解説します。

公募要領を正確に理解し加点項目を狙う

採択率を上げるための第一歩は、公募要領を隅々まで読み込み、制度の目的や審査基準を正確に理解することです。

どのような事業が評価され、どのような経費が対象となるのかを把握しなければ、的を射た申請書は作成できません。

特に注目すべきは「加点項目」です。

多くの補助金では、賃上げの実施や特定の認証(経営革新計画など)の取得、地域経済への貢献といった項目を満たすことで、審査時に評価が上乗せされる仕組みがあります。

自社が該当する加点項目がないかを確認し、積極的にアピールすることで、他の申請者と差をつけることができます。

具体的で説得力のある事業計画書を作成する

事業計画書は、審査員に対して自社の事業の魅力と将来性を伝えるための最も重要なツールです。

「業務を効率化したい」といった抽象的な表現ではなく、「生成AIを導入することで、これまで月20時間かかっていた報告書作成業務を5時間に短縮し、年間〇〇円の人件費削減に繋げる」というように、具体的な数値を用いて説明することが重要です。

自社の現状の課題(As-Is)と、生成AI導入によって実現する未来の姿(To-Be)を明確に描き、そのギャップを埋めるためのストーリーを論理的に展開しましょう。

なぜそのAIツールでなければならないのか、導入後の費用対効果はどれくらいか、といった点を、第三者が読んでも納得できるよう、客観的な根拠を添えて記述することが求められます。

専門家のサポートを積極的に活用する

補助金申請の手続きは非常に専門的で、時間もかかります。

通常業務で忙しい中、経営者自身がすべての作業を行うのは大きな負担となります。

そこで有効なのが、中小企業診断士や行政書士、認定支援機関といった専門家のサポートを活用することです。

専門家は、補助金制度に関する豊富な知識と、採択されやすい事業計画書の書き方のノウハウを持っています。

客観的な視点から事業計画をブラッシュアップしてくれるだけでなく、煩雑な書類作成や電子申請のサポートも行ってくれるため、申請にかかる負担を大幅に軽減できます。

費用はかかりますが、採択される確率を高め、結果的に大きなリターンを得られる可能性を考えれば、専門家への投資は十分に価値があると言えるでしょう。

実際どのくらい?主要な生成AI導入の補助金の採択率

補助金を申請する上で、最も気になるのが「採択率」ではないでしょうか。

ここでは、主要な補助金がどのくらいの確率で採択されているのか、そして採択率が変動する要因について解説します。

主要補助金ごとの採択率の目安

主要な補助金の採択率は、制度や公募回によって大きく異なりますが、おおよその目安は以下の通りです。

- ものづくり補助金: 約30%~50%

- 事業再構築補助金: 約30%~50%

- IT導入補助金: 約30%~50%(以前より低下傾向)

- 小規模事業者持続化補助金: 約40%未満(低下傾向)

全体的に、以前よりも採択率が低下している傾向が見られます。

これは、補助金の人気が高まり申請者が増加している一方で、予算には限りがあるため、より事業内容が厳しく審査されるようになったことが背景にあります。

「申請すれば誰でも通る」という時代は終わり、「選ばれる企業だけが通る」時代へと変化していることを認識しておく必要があります。

採択率が変動する要因とは

採択率は常に一定ではなく、いくつかの要因によって変動します。

最も大きな要因は、その公募回の予算額と申請者数です。

国の政策によって大型の補正予算が組まれた直後の公募回では、採択率が高くなる傾向があります。

また、制度変更も採択率に影響を与えます。

例えば、申請要件が厳格化されたり、新たな申請枠が設けられたりすると、それに対応できる申請者が限られるため、一時的に採択率が変動することがあります。

さらに、審査員の評価基準の厳格化も無視できません。

補助金の不正受給などが問題視される中で、事業の実現可能性や費用対効果に対する審査は年々厳しくなっており、これも採択率の低下に繋がっていると考えられます。

こんな活用法も!生成AI導入の補助金の採択事例を紹介

実際に補助金を活用して生成AIを導入した企業は、どのような成果を上げているのでしょうか。

ここでは、3つの主要な補助金における、生成AI活用の採択事例をご紹介します。

【ものづくり補助金】製造業での検品自動化・効率化事例

ある金属加工メーカーでは、熟練作業員の目視に頼っていた製品の検品作業が、品質のばらつきや後継者不足という課題に繋がっていました。

そこで、ものづくり補助金を活用し、AIを搭載した画像認識による外観検査システムを導入。

生成AI技術を用いて、良品・不良品の大量の画像データを学習させることで、これまで見逃しがちだった微細な傷や歪みを高精度で検出できるようになりました。

この結果、検品精度が99%以上に向上し、不良品の流出を未然に防ぐことに成功。

さらに、検品作業にかかる時間が3分の1に短縮され、従業員をより生産性の高い工程に再配置することが可能になりました。

【IT導入補助金】サービス業での顧客対応チャットボット導入事例

あるECサイト運営会社では、事業拡大に伴い、顧客からの問い合わせ件数が急増。

電話やメールでの対応に多くの時間を割かれ、従業員の負担が増大していました。

そこで、IT導入補助金を活用して、生成AI搭載の高性能チャットボットをウェブサイトに導入。

FAQ(よくある質問)の内容をAIに学習させることで、24時間365日、顧客からの定型的な質問に自動で応答できる体制を構築しました。

これにより、問い合わせ対応の一次受付をチャットボットが担うことで、従業員はより複雑な相談やクレーム対応に集中できるようになりました。

結果として、顧客満足度を維持しながら、月間で約50時間の対応時間削減を実現しました。

こちらはChatGPTを活用した問い合わせ対応の自動化について解説した記事です。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-inquiry-response/

【事業再構築補助金】飲食業での新規AIサービス開発事例

長年、地域で親しまれてきたレストランが、コロナ禍での売上減少をきっかけに、事業再構築補助金を活用して新たな挑戦に乗り出しました。

これまで蓄積してきたレシピデータや顧客の注文履歴を分析し、生成AIを用いて個人の好みや健康状態に合わせた最適なメニューを提案する、新しいサブスクリプション型食事提供サービスを開発。

AIが献立作成をサポートすることで、管理栄養士の業務負担を軽減しつつ、パーソナライズされた付加価値の高いサービスを実現しました。

この新事業が軌道に乗り、従来の店舗経営に加えて新たな収益の柱を確立することに成功。

飲食業という既存の枠組みにとらわれず、AIを活用して事業のドメインそのものを再構築した好事例と言えます。

専門家を味方に!生成AI導入の補助金申請におけるコンサル活用方法

煩雑で専門知識が求められる補助金申請を成功させるには、専門家の力を借りることが非常に有効な手段となります。

ここでは、コンサルタントに依頼するメリットや、信頼できるコンサルタントの選び方について解説します。

コンサルタントに依頼するメリット

補助金申請をコンサルタントに依頼する最大のメリットは、採択率を大幅に高められる点です。

経験豊富なコンサルタントは、最新の審査傾向や、評価されやすい事業計画書のポイントを熟知しています。

自社の強みや生成AI導入の意義を最大限に引き出し、審査員の心に響く申請書を作成するための的確なアドバイスを提供してくれます。

また、申請にかかる時間と労力を大幅に削減できる点も大きなメリットです。

必要書類のリストアップから、事業計画書の作成支援、電子申請システムの入力代行まで、煩雑な事務作業を任せることができます。

これにより、経営者は本来注力すべき事業活動に集中することが可能になります。

信頼できるコンサルタントの選び方と費用相場

信頼できるコンサルタントを選ぶ上で重要なのは、実績と専門性です。

過去にどのような業種の、どの補助金で、どれくらいの採択実績があるのかを必ず確認しましょう。

特に、ITやAI分野に関する知見が深いコンサルタントであれば、より専門的な視点から事業計画のブラッシュアップが期待できます。

料金体系も重要な比較ポイントです。

一般的に、申請支援の費用は「着手金」と「成功報酬」で構成されています。

着手金は数万円~数十万円、成功報酬は採択された補助金額の10%~20%程度が相場です。

事前に明確な見積もりを提示し、支援内容の範囲を丁寧に説明してくれる、透明性の高い料金体系のコンサルタントを選びましょう。

補助金だけじゃない!生成AI導入で活用できるその他の制度

生成AIの導入を検討する際、活用できるのは補助金だけではありません。

国や自治体は、融資や税制優遇といった、多様な形で中小企業の挑戦を支援しています。

日本政策金融公庫のAI活用融資

日本政策金融公庫では、「IT活用促進資金」といった制度を通じて、企業のIT化やデジタル化を支援するための融資を行っています。

生成AIの導入も、この融資制度の対象となる可能性があります。

補助金と異なり返済義務はありますが、低金利で長期の借り入れが可能であるため、補助金のつなぎ資金や、補助金だけではカバーしきれない設備投資費用などに活用できます。

補助金と融資を組み合わせることで、より柔軟で安定した資金計画を立てることが可能になります。

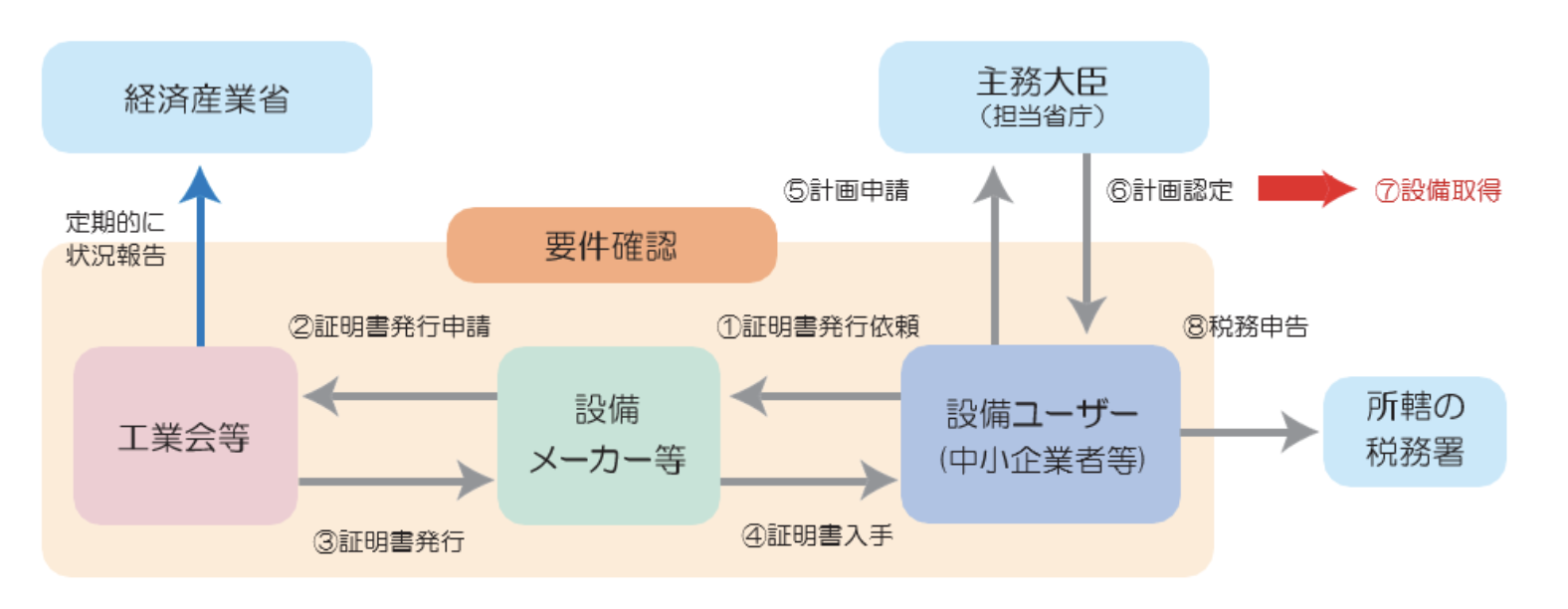

中小企業経営強化税制などの税制優遇措置

中小企業経営強化税制は、中小企業が生産性向上に資する特定の設備を導入した場合に、法人税の優遇措置を受けられる制度です。

具体的には、設備の取得価額を全額その年度の経費として計上できる「即時償却」や、取得価額の最大10%を法人税額から直接差し引ける「税額控除」のいずれかを選択できます。

生成AI関連のソフトウェアやサーバーなどがこの制度の対象となる場合があり、補助金と併用することで、導入コストの負担をさらに軽減することができます。

活用するには、事前に「経営力向上計画」の認定を受ける必要があるため、税理士などの専門家と相談しながら進めることをお勧めします。

こちらは、中小企業庁による中小企業経営強化税制の解説ページです。対象設備や手続きについて詳しく解説されています。合わせてご覧ください。 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kyoka_zeisei.html

まとめ:ポイントを押さえて生成AI導入の補助金を活用しよう

本記事では、2025年に中小企業が生成AI導入に活用できる6つの主要な補助金について、その概要から申請のポイント、採択事例まで詳しく解説しました。

深刻な人手不足や生産性向上の課題に直面する多くの企業にとって、生成AIの活用はもはや避けられない選択肢となっています。

しかし、導入には相応のコストがかかるため、多くの経営者が二の足を踏んでいるのも事実です。

そこで、今回ご紹介したような補助金制度を賢く活用することが、企業の未来を切り開くための重要な鍵となります。

補助金は、単なる資金援助ではありません。申請プロセスを通じて自社の課題と向き合い、未来への具体的な事業計画を描く絶好の機会を与えてくれます。

もちろん、申請には専門的な知識と多くの時間が必要であり、採択後も厳格な管理が求められます。

しかし、そのハードルを乗り越えた先には、コスト負担を軽減し、企業のDXを一気に加速させる大きなチャンスが待っています。

専門家に無料相談して最適な生成AI導入の補助金を見つけよう

「自社に合った補助金がどれかわからない」

「事業計画書の作り方に自信がない」

「申請手続きが複雑で、どこから手をつければいいか…」

もし、このような悩みをお持ちでしたら、ぜひ一度、補助金申請の専門家にご相談ください。

多くのコンサルティング会社や認定支援機関では、初回無料の相談会を実施しています。

専門家との対話を通じて、自社の状況に最適な補助金の種類や、採択の可能性、申請に向けた具体的なステップについて、明確なアドバイスを得ることができます。

まずは無料相談を活用し、生成AI導入と補助金活用の第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

専門家を味方につけ、御社のビジネスを新たなステージへと飛躍させましょう。

補助金頼みのDXは失敗する?AI導入で「成果を出す企業」と「無駄遣いに終わる企業」の分岐点

生成AI導入の補助金採択、おめでとうございます。しかし、それがゴールだと思っているなら、危険なサインかもしれません。実は、補助金の活用方法を間違えると、せっかくの投資が全くの無駄に終わるケースが後を絶たないのです。情報処理推進機構(IPA)の調査では、ITツールを導入したものの、効果を実感できていない企業が少なくないことが示されています。この記事では、補助金を活用しつつも「失敗する企業」と、それをバネに「飛躍する企業」の違いを、具体的なデータと共にご紹介します。

なぜ多くの企業が「補助金貧乏」に陥るのか

「補助金が採択されたから、とりあえず高機能なAIツールを導入しよう」。この考え方こそが、失敗への入り口です。IT導入の失敗に共通するのは、「目的の曖昧さ」です。ツールを導入すること自体が目的化してしまい、現場の課題解決に繋がっていないのです。このような状態に陥ると、次のようなリスクが顕在化します。

現場が使わない: 導入目的が不明確なため、従業員は新しいツールを「やらされ仕事」と感じ、活用が進まない。

費用対効果が合わない: 補助金で初期費用は賄えても、月々の利用料や維持費が負担となり、収益を圧迫する。

課題が解決されない: そもそも解決すべき課題が明確でないため、AIを導入しても業務プロセスは何も変わらない。

便利な補助金制度ですが、使い方を誤れば、ただ手間とコストを浪費し、何も成果が生まれない「補助金貧乏」の状態を招いてしまうのです。

引用元:

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「DX白書2023」では、IT投資の効果測定について、「効果を把握できていない」または「投資対効果は低い・見合わない」と回答した企業の割合が一定数存在することが報告されており、ツールの導入が必ずしも成果に結びついていない実態を示唆している。

成果を出す企業が実践する「地に足の着いたAI活用」3原則

では、「飛躍する企業」は補助金をどう活用しているのでしょうか。彼らはAIツールを「魔法の杖」ではなく、「課題解決のための道具」として捉えています。誰でも今日から実践できる、3つの原則をご紹介します。

原則①:目的を「一つ」に絞る

あれもこれもと欲張らず、まずは「この業務の、この部分を、こう改善する」という一点に目標を絞り込みます。例えば、「問い合わせメールの返信作成にかかる時間を半減させる」「毎月の定型レポート作成を自動化する」など、具体的で測定可能な目標を設定することが成功の第一歩です。

原則②:現場の「一番の不満」から始める

経営陣だけで導入ツールを決めるのではなく、実際に業務を行っている従業員の「ここが一番面倒」「この作業がなければ楽なのに」という声に耳を傾けます。現場が本当に困っている課題を解決するツールでなければ、定着はおろか、反発を招くことさえあります。

原則③:スモールスタートで「成功体験」を積む

いきなり全部門で大々的に導入するのではなく、特定のチームや特定の業務から小さく始めます。小さな成功体験を積み重ね、その効果を社内で共有することで、「AIは便利だ」「自分たちの業務も楽になるかもしれない」という前向きな雰囲気を醸成し、全社的な活用へと繋げていくのです。

まとめ

企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、補助金を活用した生成AIの導入がDX推進の切り札として注目されています。

しかし、実際には「どのAIツールが自社の課題解決に繋がるのかわからない」「複雑な申請や報告業務に追われ、本来の目的である業務改善が進まない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhubです。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。