「自分の自治体でも生成AIを導入すべきか悩んでいる…」

「導入によるメリットや具体的な活用事例がわからず、なかなか一歩を踏み出せない…」

このような課題を抱える自治体の担当者の方も多いのではないでしょうか?

本記事では、生成AIを自治体に導入するメリットや直面する課題、そして国内外の具体的な活用事例7選を詳しく解説します。

さらに、導入を成功させるための具体的な進め方についても、ステップごとにわかりやすくご紹介します。

全国の自治体で導入が加速する今、この記事を読めば、あなたの自治体で生成AIを活用するための具体的なイメージが掴めるはずです。

ぜひ最後までご覧ください。

生成AIの導入を検討する自治体が知るべき基礎知識

まず、生成AIとは何か、そしてなぜ今、多くの自治体で注目されているのか、その基本的な知識から解説します。

- 生成AIとは?従来のAIとの違いを解説

- なぜ今、自治体で生成AIの導入が注目されているのか

これらの基礎を押さえることで、導入の目的や期待できる効果をより明確に理解できるようになります。

それでは、一つずつ見ていきましょう。

生成AIとは?従来のAIとの違いを解説

生成AI(ジェネレーティブAI)とは、文章、画像、音声、プログラムコードといった、新しいオリジナルのコンテンツを創出する能力を持つAIのことです。

大量のデータを学習し、そのデータに含まれるパターンや構造を理解することで、まるで人間が作成したかのような自然なコンテンツを生成します。

従来のAIは、主にデータの分類や予測、認識といった特定のタスクに特化していました。

例えば、画像に写っているのが犬か猫かを判断したり、過去のデータから将来の需要を予測したりするのが得意です。

一方、生成AIは「新しいものを創り出す」という点で大きく異なります。

この能力により、文章の要約や作成、アイデアの提案、対話など、より創造的で複雑な業務への応用が期待されています。

なぜ今、自治体で生成AIの導入が注目されているのか

近年、自治体で生成AIの導入が急速に注目されている背景には、技術の飛躍的な進化と、それがもたらす行政サービスへの応用可能性の広がりがあります。

特に、ChatGPTをはじめとする対話型AIが登場したことで、専門知識がない職員でも直感的にAIを操作できるようになりました。

これにより、これまで時間と手間がかかっていた資料作成や議事録の要約、住民からの問い合わせ対応といった業務を、AIが代行・支援する道が開かれました。

深刻な人手不足や増え続ける行政ニーズという課題に直面する多くの自治体にとって、生成AIは業務を効率化し、職員の負担を軽減しながら、住民サービスの質を向上させるための強力なツールとして、大きな期待が寄せられています。

生成AI導入の全体像については、こちらの記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/generative-ai-introduce/}

生成AIの導入が全国の自治体で加速している背景

ここからは、生成AIの導入が全国の自治体でなぜこれほどまでに加速しているのか、その具体的な背景を3つの視点から掘り下げていきます。

- 深刻化する人手不足と増大する行政サービスの需要

- 政府が推進する「スマート自治体」への転換

- 多様化する住民ニーズへの迅速な対応

これらの要因を理解することで、生成AI導入が単なる技術的なトレンドではなく、現代の行政が抱える課題解決に不可欠な取り組みであることが見えてきます。

それでは、順に解説します。

深刻化する人手不足と増大する行政サービスの需要

日本の多くの自治体では、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少により、職員の確保が年々困難になっています。

その一方で、社会の複雑化に伴い、福祉、防災、子育て支援など、行政が担うべきサービスの需要は増大し続けています。

限られた人員で質の高い行政サービスを維持・向上させるためには、既存の業務プロセスを根本から見直し、効率化を図ることが急務です。

生成AIを活用すれば、問い合わせ対応や文書作成といった定型的な業務を自動化できます。

これにより、職員は人でなければできない企画立案や、住民との丁寧な対話といった、より付加価値の高い業務に集中できるようになり、人手不足という大きな課題への有効な対策となります。

政府が推進する「スマート自治体」への転換

政府は、デジタル技術やデータを活用して行政サービスを効率化し、住民の利便性を向上させる「スマート自治体」への転換を強力に推進しています。

この取り組みにおいて、AI、特に生成AIは中心的な役割を担う技術として位置づけられています。

総務省などが発表するガイドラインでも、AIの積極的な活用が推奨されており、国からの財政支援や情報提供も活発化しています。

このような政府の後押しは、各自治体が生成AI導入に踏み切る大きな動機となっています。

国全体のデジタル化の流れに乗り、先進的な技術を取り入れることで、持続可能で質の高い行政運営を実現しようとする動きが全国的に広がっています。

こちらは、デジタル庁が公開している政府機関向けの生成AI利活用に関する公式ガイドラインです。自治体での活用においても大変参考になりますので、合わせてご覧ください。 https://www.digital.go.jp/news/3579c42d-b11c-4756-b66e-3d3e35175623

多様化する住民ニーズへの迅速な対応

現代の住民ニーズは、ライフスタイルの変化や価値観の多様化により、ますます複雑かつ多岐にわたっています。

電話や窓口での対応時間が限られている従来の行政サービスでは、すべての住民の要望に迅速かつ丁寧に応えることが難しくなっていました。

生成AIを活用したチャットボットなどを導入すれば、24時間365日、いつでも住民からの問い合わせに対応できます。

多言語対応も容易なため、外国人住民へのサポートも強化できます。

また、住民から寄せられた意見や要望のデータをAIが分析することで、新たな行政課題を発見したり、政策立案に活かしたりすることも可能です。

このように、生成AIは住民一人ひとりのニーズに寄り添った、きめ細やかなサービスを実現するための鍵となります。

【規模別】生成AIの導入における自治体の現状

ここからは、都道府県や市区町村といった自治体の規模別に、生成AIの導入がどの程度進んでいるのか、その現状について見ていきます。

- 都道府県レベルでの生成AI導入状況

- 市区町村レベルでの生成AI導入状況

- 実証実験から本格導入へ移行する自治体の動向

規模によって導入の目的や進め方に違いが見られます。

これらの現状を把握することで、自身の自治体で導入を検討する際の参考になるでしょう。

都道府県レベルでの生成AI導入状況

都道府県レベルの自治体では、比較的早期から生成AIの導入に向けた動きが活発化しています。

東京都が全庁的に生成AIの利用を開始したのを皮切りに、多くの道府県で具体的な導入や実証実験が進められています。

その背景には、豊富な財源や専門的なIT人材を確保しやすいという事情があります。

活用範囲も広く、政策の企画立案におけるアイデア出しや、答弁書の草案作成、広報文の生成など、専門的で複雑な業務での利用が試みられています。

都道府県は、傘下の市区町村に対するモデルケースを示す役割も担っており、その動向は全国の自治体の指針となっています。

市区町村レベルでの生成AI導入状況

市区町村レベルでは、導入状況にばらつきが見られますが、先進的な自治体を中心に導入が急速に進んでいます。

特に、人口規模の大きい中核市などでは、住民サービスの向上と業務効率化を目的とした導入が目立ちます。

具体的な活用例としては、住民からのゴミの分別や行政手続きに関する問い合わせに自動で回答するチャットボットが代表的です。

また、庁内での文書作成や要約、メールの文面作成といった、職員の日常業務を支援するツールとしての利用も広がっています。

小規模な町村でも、外部のサービスを活用するなどして、特定の業務に特化した形での導入を検討する動きが見られます。

こちらは、総務省が発表した全国の自治体における生成AIの導入率や具体的な業務削減効果に関する最新の調査結果です。合わせてご覧ください。 https://www.soumu.go.jp/main_content/001018084.pdf

実証実験から本格導入へ移行する自治体の動向

全国の多くの自治体では、まず「実証実験」という形で生成AIの導入を開始するケースが一般的です。

これは、一部の部署で試験的にAIを利用し、その効果や課題を検証する取り組みです。

当初は、情報の正確性やセキュリティ面への懸念から慎重な姿勢を示す自治体も少なくありませんでした。

しかし、横須賀市などの先進自治体で業務時間が削減されるといった具体的な成果が報告されるにつれて、実証実験で有効性を確認した上で、全庁的な「本格導入」へと移行する自治体が増加しています。

この流れは今後さらに加速し、生成AIが自治体の標準的なツールとなる日も遠くないでしょう。

生成AIを導入する自治体の5つのメリット

ここからは、生成AIを自治体に導入することで得られる具体的なメリットを5つ紹介します。

- 行政手続きの効率化と職員の業務負担軽減

- 24時間365日対応による住民サービスの質的向上

- 人件費や外部委託費などのコスト削減

- データに基づいた客観的な政策立案と意思決定

- 単純作業の自動化による職員の働き方改革

これらのメリットを理解することで、導入に向けた庁内での合意形成や、住民への説明がしやすくなります。

それでは、一つずつ詳しく見ていきましょう。

行政手続きの効率化と職員の業務負担軽減

自治体の業務には、議事録の作成、各種申請書類の確認、定型的なメールの返信など、多くの時間と労力を要する作業が含まれています。

生成AIは、これらの文章作成や要約、チェック作業を自動化・支援することを得意としています。

例えば、会議の音声をテキスト化し、その要約を数分で作成することができます。

これにより、職員はこれまで議事録作成に費やしていた時間を大幅に削減し、他の重要な業務に注力できます。

日々の煩雑な事務作業から解放されることで、職員一人ひとりの業務負担が軽減され、組織全体の生産性向上につながります。

24時間365日対応による住民サービスの質的向上

住民が市役所に問い合わせをしたいと思っても、開庁時間内である平日の日中に限られてしまうのが現状です。

しかし、生成AIを活用したチャットボットを自治体のウェブサイトに導入すれば、24時間365日、いつでも住民からの質問に自動で応答できます。

住民は、深夜や休日でも、子育て支援制度やゴミの出し方といった情報を気軽に入手できるようになります。

また、よくある質問への対応をAIに任せることで、職員はより複雑で専門的な相談に集中して対応できるようになり、窓口サービスの質の向上にもつながります。

住民の利便性を高めることは、行政への満足度や信頼の向上に直結します。

人件費や外部委託費などのコスト削減

コールセンター業務や議事録の文字起こしなど、一部の業務を外部の事業者に委託している自治体は少なくありません。

これらの業務に生成AIを導入することで、外部委託にかかる費用を大幅に削減できる可能性があります。

例えば、AIチャットボットが問い合わせの一次対応を行うことで、コールセンターの人員を最適化できます。

また、AIによる高精度な文字起こしや要約機能を活用すれば、外部への委託そのものが不要になるケースも考えられます。

初期導入コストはかかりますが、長期的には人件費や委託費の削減につながり、財政の健全化に貢献することが期待できます。

データに基づいた客観的な政策立案と意思決定

自治体の運営には、客観的なデータに基づいた的確な意思決定が不可欠です。

生成AIは、住民から寄せられた膨大な量の意見やアンケート結果、SNS上の投稿といったテキストデータを瞬時に分析し、その中から重要な傾向や課題を抽出する能力を持っています。

例えば、「公園の利用に関する意見」を分析し、遊具の増設を望む声が多いのか、あるいは清掃の頻度に関する不満が多いのかを可視化できます。

これにより、担当者はこれまで気づかなかった住民の潜在的なニーズを把握し、データに基づいた効果的な政策を立案することができます。

勘や経験だけに頼らない、客観的な根拠を持った意思決定が可能になります。

単純作業の自動化による職員の働き方改革

職員が日々の業務の中でやりがいを感じ、能力を最大限に発揮できる環境を整えることは、組織の活性化にとって非常に重要です。

生成AIによって単純作業や定型業務が自動化されると、職員はより創造的で企画・立案といった「人間ならではの仕事」に時間とエネルギーを注げるようになります。

これは、職員のモチベーション向上やスキルアップにつながるだけでなく、新しい行政サービスの創出にも貢献します。

また、業務の効率化は時間外労働の削減にも直結し、職員のワークライフバランスの改善を促進します。

生成AIの導入は、職員にとって働きやすい魅力的な職場環境を作る「働き方改革」の切り札となり得ます。

生成AIを導入する自治体が直面する課題と具体的な対策

ここからは、生成AIを自治体に導入する際に直面する可能性のある5つの課題と、それらに対する具体的な対策について解説します。

- 課題①:AIが生成する情報の正確性と信頼性

- 課題②:個人情報や機密情報の漏洩リスク

- 課題③:AIを運用できる専門的なIT人材の不足

- 課題④:導入と運用にかかるコストの確保

- 課題⑤:住民の理解と合意形成の必要性

これらの課題を事前に把握し、対策を準備しておくことが、スムーズな導入と安定した運用を成功させる鍵となります。

課題①:AIが生成する情報の正確性と信頼性

生成AIは、学習したデータに基づいて回答を生成しますが、その情報が常に正しいとは限りません。

時には、事実と異なる情報や、もっともらしい嘘の情報を生成してしまう「ハルシネーション(幻覚)」と呼ばれる現象が起こることがあります。

自治体が誤った情報を発信すれば、住民の混乱を招き、行政への信頼を損なうことになりかねません。

対策として、AIが生成した文章は必ず人間の職員が内容を精査し、ファクトチェックを行う運用ルールを徹底することが不可欠です。

AIはあくまで「下書き」や「たたき台」を作成するアシスタントとして位置づけ、最終的な責任は人間が持つという意識を庁内で共有することが重要です。

こちらはAIのハルシネーションを防ぐプロンプトについて解説した記事です。 合わせてご覧ください。

https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-prevent-hallucination/

課題②:個人情報や機密情報の漏洩リスク

住民の個人情報や、公開前の行政情報といった機密情報を扱う自治体にとって、情報セキュリティの確保は最優先事項です。

一般的な消費者向けの生成AIサービスにこれらの情報を入力すると、サービス提供者にデータが送信され、AIの再学習に利用されるなどして、情報漏洩につながるリスクがあります。

この課題への対策としては、セキュリティが担保された行政専用のAI環境や、入力したデータが再学習に利用されない設定が可能な法人向けサービス(例:Azure OpenAI Service)を導入することが極めて重要です。

また、職員に対して、どのような情報をAIに入力してはいけないのかを明確に示すガイドラインを策定し、周知徹底を図る必要があります。

課題③:AIを運用できる専門的なIT人材の不足

生成AIを導入し、効果的に活用していくためには、AIに関する基本的な知識や技術を持つ人材が必要です。

しかし、多くの自治体では、こうした専門的なIT人材が不足しているのが実情です。

導入したものの、使い方がわからずに活用が進まない、あるいはトラブル発生時に対応できないといった事態に陥る可能性があります。

対策としては、全職員を対象としたAIリテラシー向上のための研修会を定期的に実施することが挙げられます。

また、全ての業務を内製化するのではなく、導入支援や運用サポートを提供する外部の専門企業と連携することも有効な手段です。

先進自治体の事例を学び、ノウハウを共有することも重要になります。

課題④:導入と運用にかかるコストの確保

高機能な生成AIサービスの導入には、ライセンス費用やシステム構築費といった初期コストがかかります。

また、導入後も継続的な運用費用や、職員の研修費用などが発生します。

財政状況が厳しい自治体にとって、これらのコストをいかに確保するかは大きな課題です。

対策としては、まず導入によってどの程度の業務効率化やコスト削減が見込めるのかを具体的に試算し、費用対効果を明確にすることが重要です。

その上で、国のデジタル関連の補助金を活用したり、複数の自治体で共同利用することでコストを分担したりする方法も考えられます。

スモールスタートで効果を実証しながら、段階的に対象業務を拡大していくアプローチも有効です。

課題⑤:住民の理解と合意形成の必要性

行政サービスにAIを導入することに対して、一部の住民からは「仕事が奪われるのではないか」「AIに判断を任せて大丈夫か」といった懸念や不安の声が上がる可能性があります。

住民の理解や合意を得ずに導入を進めると、反発を招き、スムーズな運用が妨げられる恐れがあります。

対策として、なぜAIを導入するのか、その目的と期待される効果(例:待ち時間の短縮、24時間対応など)を住民に対して丁寧に説明し、透明性を確保することが不可欠です。

広報誌やウェブサイト、説明会などを通じて、AIの活用方針や個人情報の取り扱いに関するルールを明確に示し、住民の不安を払拭することで、安心してサービスを利用してもらえる信頼関係を築くことが重要です。

生成AI導入を本格的に検討している方は、ぜひこちらの記事を合わせてご覧ください。総合生成AIコンサルティングファームとして大手企業含む多くの企業へのAI導入を成功させている弊社が、生成AI企業100社と、導入方法など、生成AI導入に関することを網羅的に解説しております。

【最新版】生成AIの導入に成功した自治体の活用事例7選

ここからは、実際に生成AIの導入に成功し、具体的な成果を上げている自治体の活用事例を7つ厳選してご紹介します。

- 事例①:問い合わせ対応チャットボットによる住民満足度の向上

- 事例②:議事録や答弁書の自動作成による業務効率化

- 事例③:広報誌やSNS投稿文の作成支援

- 事例④:福祉サービスにおける最適なプランの提案

- 事例⑤:災害情報のリアルタイム分析と迅速な避難誘導

- 事例⑥:認知症予防に向けた対話プログラムでの活用

- 事例⑦:職員向けのアイデア出しや企画立案のサポート

これらの先進事例から、あなたの自治体で応用できるヒントが見つかるはずです。

事例①:問い合わせ対応チャットボットによる住民満足度の向上

神奈川県横須賀市は、全国の自治体に先駆けて対話型AI「ChatGPT」を全庁的に導入しました。

その活用例の一つが、住民からの問い合わせに対応するチャットボットです。

従来のシナリオ型のチャットボットとは異なり、生成AIを搭載したチャットボットは、より自然な対話形式で住民の質問の意図を汲み取り、的確な回答を生成します。

これにより、住民は24時間いつでも、ウェブサイト上で気軽に行政サービスに関する情報を得られるようになりました。

電話や窓口の混雑緩和にもつながり、職員の負担軽減と住民満足度の向上の両方を実現しています。

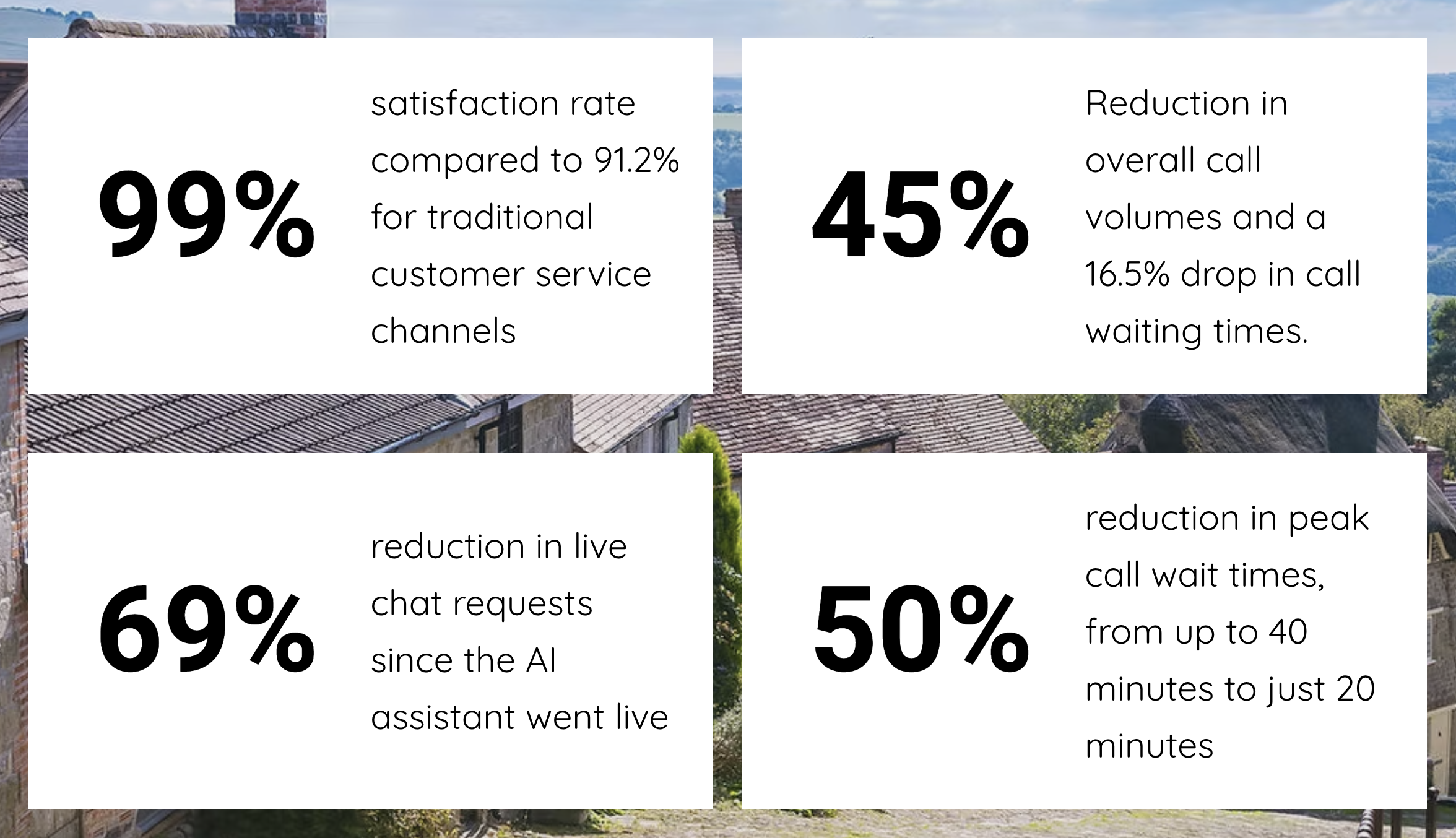

こちらは、英国のテルフォード&レキン協議会がAIアシスタントを導入し、電話呼量を37%削減した具体的な成功事例です。合わせてご覧ください。 https://www.ics.ai/case-study-telford-wrekin-council

事例②:議事録や答弁書の自動作成による業務効率化

多くの自治体で、議会の議事録作成や答弁書の草案作成は、職員にとって大きな負担となっています。

東京都では、生成AIを活用して、会議の音声データから自動で文字起こしを行い、議事録の要約を作成する実証実験を行いました。

その結果、これまで数時間を要していた作業が大幅に短縮され、業務効率が飛躍的に向上することが確認されました。

答弁書の作成においても、過去の答弁内容や関連資料をAIに学習させ、質問内容に応じた答弁の骨子を自動で生成する取り組みが進められています。

これにより、職員はより政策の検討や調整といった本質的な業務に時間を割けるようになります。

事例③:広報誌やSNS投稿文の作成支援

自治体の広報活動において、住民の関心を引く魅力的な文章を作成することは非常に重要です。

しかし、文章作成には時間とスキルが求められます。

いくつかの自治体では、広報誌の記事やウェブサイトのお知らせ、FacebookやX(旧Twitter)といったSNSへの投稿文の原案作成に生成AIを活用しています。

イベントの概要や伝えたい要点をAIに指示するだけで、複数のパターンのキャッチーな文章案を瞬時に得ることができます。

職員は、それらの案を基に修正や追記を行うだけで、質の高い広報コンテンツを効率的に作成できるようになり、情報発信力の強化につながっています。

事例④:福祉サービスにおける最適なプランの提案

福祉分野では、支援を必要とする住民一人ひとりの状況が異なり、きめ細やかな対応が求められます。

ある自治体では、ケアマネージャーの業務支援に生成AIを活用する実証実験を行っています。

利用者の年齢、健康状態、家族構成、生活環境といった情報をAIに入力することで、その人に最も適した介護サービスや支援制度の組み合わせをAIが提案します。

もちろん最終的な判断は専門職であるケアマネージャーが行いますが、AIが膨大な選択肢の中から最適なプランを提案してくれることで、プラン作成の時間を短縮し、より質の高いケアの提供に貢献することが期待されています。

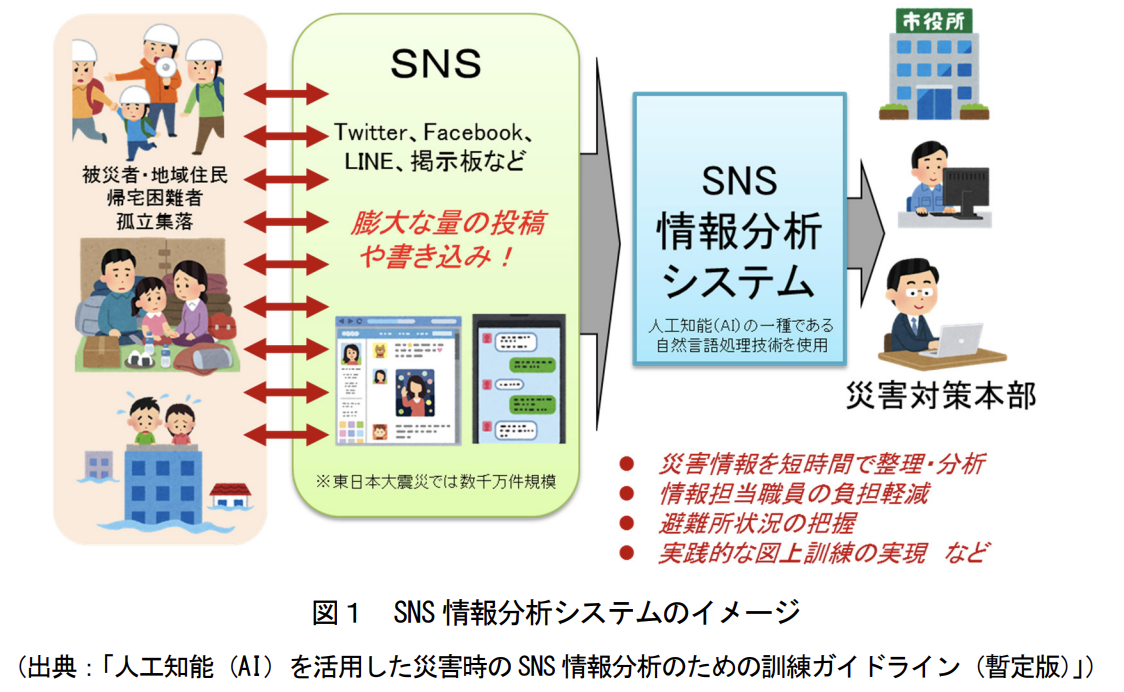

事例⑤:災害情報のリアルタイム分析と迅速な避難誘導

近年、自然災害が頻発化・激甚化する中で、迅速かつ的確な情報発信と避難誘導が自治体の重要な役割となっています。

災害発生時には、SNS上に被災状況や救助要請に関する投稿が大量に寄せられます。

ある研究機関と自治体が連携し、生成AIを用いてこれらの投稿をリアルタイムで分析するシステムを開発しています。

AIが投稿内容から、場所、被害の状況、緊急度などを自動で判別し、地図上にマッピングします。

これにより、職員は被害状況を即座に把握し、危険が迫っている地域の住民に対して迅速に避難を呼びかけるなど、人命を守るための的確な初動対応に繋げることができます。

こちらは、災害時にSNS情報をAIで分析することの有効性について、具体的なメリットを解説した報告書です。合わせてご覧ください。 https://www.isad.or.jp/pdf/information_provision/information_provision/h30/H30_dai1bu6.pdf

事例⑥:認知症予防に向けた対話プログラムでの活用

高齢化が進む中、認知症予防は多くの自治体にとって重要な健康課題です。

一部の自治体では、高齢者向けのコミュニケーションツールとして、生成AIを搭載した対話ロボットやアプリの活用を始めています。

高齢者がAIと日常的に会話をすることで、脳の活性化を促し、認知機能の維持・向上を目指します。

AIは、相手の趣味や過去の会話内容を記憶し、それに基づいた自然な対話を行うことができます。

これにより、高齢者の孤独感の解消や、社会とのつながりを維持する効果も期待されており、介護予防の新たなアプローチとして注目されています。

事例⑦:職員向けのアイデア出しや企画立案のサポート

新しい政策や事業を立案する際、多角的な視点からアイデアを出すことは非常に重要です。

生成AIは、ブレインストーミングのパートナーとして非常に優れた能力を発揮します。

例えば、「市の観光客を増やすためのユニークなイベント企画」といったテーマをAIに与えると、ターゲット層や予算に応じた様々なアイデアをリストアップしてくれます。

海外の類似都市の成功事例を尋ねることも可能です。

職員は、AIが出した多様なアイデアをヒントに議論を深めることで、これまで思いつかなかったような斬新な企画を生み出すことができます。

庁内の創造性を引き出し、政策立案の質を高めるための強力なツールとなります。

失敗しない!生成AIの導入を自治体で成功させるための進め方

最後に、生成AIの導入を成功に導くための具体的な進め方を4つのステップに分けて解説します。

- まずはチャットボットなど小規模な業務から試す

- 庁内における情報セキュリティのガイドラインを策定する

- 全職員を対象としたAIリテラシー研修を実施する

- 外部の専門家や先進自治体との連携を強化する

これらのステップを着実に踏むことで、リスクを最小限に抑えながら、効果的に導入を進めることができます。

まずはチャットボットなど小規模な業務から試す

最初から大規模なシステムを導入しようとすると、予算の確保が難しかったり、失敗した時のリスクが大きくなったりします。

まずは、住民からのよくある問い合わせに回答するチャットボットや、庁内の文書要約といった、比較的小規模で成果が見えやすい業務から試す「スモールスタート」がおすすめです。

小さな成功体験を積み重ねることで、職員のAIに対する理解や期待感が高まります。

また、そこで得られた知見や課題を次のステップに活かすことで、より効果的な本格導入につなげることができます。

まずは限定的な部署で実証実験を行い、費用対効果を検証することから始めましょう。

庁内における情報セキュリティのガイドラインを策定する

生成AIを安全に利用するためには、明確なルール作りが不可欠です。

特に、個人情報や機密情報の取り扱いについては、厳格なガイドラインを策定する必要があります。

具体的には、「どのような情報をAIに入力してはいけないか」「AIが生成した情報の取り扱い方法」「利用するAIサービスの種類」などを定めます。

このガイドラインは、情報システム部門だけで作成するのではなく、法務担当や各業務部門の意見も取り入れながら、全庁的な合意のもとで策定することが重要です。

そして、全職員に周知徹底し、誰もが安心してAIを使える環境を整備します。

全職員を対象としたAIリテラシー研修を実施する

生成AIは強力なツールですが、その能力を最大限に引き出すためには、使う側の職員のリテラシーが求められます。

AIの基本的な仕組みや、できること・できないこと、利用上の注意点などを学ぶ研修会を全職員対象に実施することが重要です。

研修では、座学だけでなく、実際にAIを操作して文章を作成してみるような実践的な演習を取り入れると効果的です。

役職や年代に関わらず、全ての職員がAIを「自分たちの業務を助けてくれる便利な道具」として正しく理解し、活用できるスキルを身につけることが、組織全体の生産性向上につながります。

外部の専門家や先進自治体との連携を強化する

自治体だけで生成AIの導入に関する全ての課題を解決するのは困難な場合があります。

そのような時は、積極的に外部の知見を活用することが成功への近道です。

AI技術に詳しい大学の研究者や、導入支援の実績が豊富な民間のIT企業といった専門家からアドバイスを受けることで、自庁の状況に合った最適な導入計画を立てることができます。

また、すでに導入を進めている他の先進自治体と情報交換会などを開催し、成功事例や失敗談を共有することも非常に有益です。

組織の壁を越えて連携し、互いのノウハウを学び合うことで、よりスムーズに導入を進めることができます。

自治体職員のための生成AI活用術:「仕事が速くなる人」と「逆に増える人」の境界線

あなたの自治体でも生成AIの導入が検討、あるいはすでに始まっているかもしれません。しかし、その使い方を一つ間違えると、業務効率化どころか、かえって仕事が増える「AI手戻り地獄」に陥る危険性があります。行政デジタル変革研究所の近年の報告では、AIの回答を鵜呑みにした結果、修正作業に膨大な時間を費やすケースが指摘されています。一方で、先進自治体の職員は、AIを単なる「作業代行ツール」ではなく、「思考を加速させるパートナー」として活用し、成果を上げています。この記事では、あなたの仕事を劇的に変える、明日から使えるAIとの付き合い方を紹介します。

なぜAIに任せると逆に仕事が増えるのか?

「議事録の要約、AIにお願い」。一見、効率的に見えますが、ここに落とし穴があります。AIが生成した文章をノーチェックで使ってしまうと、次のような問題が発生しがちです。

事実誤認や不適切な表現: AIは時に、文脈を無視した不正確な情報や、行政文書としてふさわしくない表現を生成します。

責任の所在が曖昧になる: AIの生成物に対する最終確認を怠ると、誤った情報が公開された際の責任問題に発展しかねません。

思考力の低下: AIに頼りきりになると、自ら情報を整理し、論理を組み立てる能力が鈍化する恐れがあります。

これらの手戻りや修正作業は、結果的にゼロから自分で作成するよりも多くの時間を奪うことになりかねません。

引用元:

行政デジタル変革研究所の調査によると、生成AIを行政業務に導入した際、AIの生成物を無批判に受け入れたグループは、手作業のグループに比べて、成果物の修正に平均1.8倍の時間を要したと報告されている。(「生成AIの行政導入における職員の認知負荷と業務品質に関する研究」2024年)

AIを「最強の行政パートナー」に変える実践テクニック

では、「仕事が速くなる人」はAIをどう使っているのでしょうか。彼らはAIに「答え」を求めるのではなく、「思考の壁打ち相手」や「多角的な視点を提供するアシスタント」として活用しています。

テクニック①:あえて「新人職員」として質問させる

あなたが作成した住民向けの説明資料や事業計画書。本当に分かりやすいか、抜け漏れはないか不安になることはありませんか。そこで、AIを「何も知らない新人職員」に設定し、レビューを依頼します。

プロンプト例:

「あなたは本日配属された新人職員です。以下の事業計画書を読んで、理解できない専門用語や、目的が分かりにくい部分を5つ質問してください。」

AIからの素朴な質問に答えることで、住民目線での分かりにくさや、論理の飛躍に気づくことができ、資料の質が格段に向上します。

テクニック②:一人ブレストの「触媒」にする

地域の課題解決や新規イベントの企画で行き詰まった時、AIはアイデアの「触媒」になります。自分の考えをAIにぶつけ、化学反応を起こさせるのです。

プロンプト例:

「〇〇市が抱える『若者の人口流出』という課題について、解決策のアイデアを考えています。キーワードは『デジタル技術』『伝統文化』『地域企業』です。これらの要素を組み合わせた、ユニークな施策案を5つ提案してください。」

AIが提案する意外な組み合わせをヒントに、あなたの経験や知識を掛け合わせることで、一人では思いつかなかった斬新な企画が生まれる可能性が飛躍的に高まります。

まとめ

自治体は深刻な人手不足や増大する行政ニーズへの対応という課題を抱える中で、生成AIの活用が業務効率化と住民サービス向上の切り札として注目されています。

しかし、実際には「セキュリティが心配で導入に踏み切れない」「庁内にAIを使いこなせる人材がいない」といった理由で、活用が進んでいない自治体も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhubです。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、議事録作成や答弁書の要約、広報文の作成支援、さらに各種レポートの自動生成など、さまざまな行政業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、個人情報や機密情報の漏洩の心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「どの業務にどう使えば効果的なのかわからない」という導入初期の自治体でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、専門的なIT知識がなくても、すぐに業務効率化を図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの自治体向け活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最も安全で簡単な生成AI活用”を体験し、貴庁のDXを一気に加速させましょう。