「生成AIのスキルを証明したいけど、どんな資格があるんだろう?」

「プロンプトエンジニアに興味があるけど、何から勉強すればいいかわからない…。」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、今注目されている生成AIプロンプトエンジニア検定の概要から、AI関連のおすすめ資格8選、そして合格に向けた具体的な勉強法までを詳しく解説します。

生成AIの活用がビジネスに不可欠となる中、プロンプトエンジニアリングのスキルは市場価値を大きく高めます。

この記事を読めば、あなたに最適な資格が見つかり、AI時代をリードするための第一歩を踏み出せるはずです。ぜひ最後までご覧ください。

生成AIプロンプトエンジニア検定の概要

生成AIプロンプトエンジニア検定は、生成AIから精度の高い回答を引き出す「プロンプトエンジニアリング」の知識とスキルを証明するための資格です。

ここでは、まずプロンプトエンジニアという職種について解説し、その後で試験の具体的な情報や申し込み方法を説明します。

プロンプトエンジニアとは?

プロンプトエンジニアとは、ChatGPTなどの生成AIに対して、最適な指示(プロンプト)を与えることで、AIの性能を最大限に引き出す専門職です。

AIが期待通りの文章、画像、コードなどを生成できるように、具体的で分かりやすいプロンプトを設計・改善する役割を担います。

単に質問を投げかけるだけでなく、AIの特性を深く理解し、意図した通りのアウトプットを得るための論理的思考力や創造性が求められる仕事です。

こちらは、プロンプトエンジニアの実際の年収や求人市場の動向について詳しく解説した調査データです。合わせてご覧ください。 https://kyuujin.prompters.jp/career-guide/prompt-engineer-salary/

試験の基本情報(出題範囲・受験料など)

生成AIプロンプトエンジニア検定は、プロンプトエンジニアリングの基本的な概念から、具体的なプロンプトの作成技術、そして関連する法律や倫理まで、幅広い知識が問われます。

試験はオンラインで実施され、選択式の問題が中心です。

受験料は主催団体によって異なりますが、一般的には1万円前後で設定されていることが多いです。合格基準は正答率70%以上が目安とされています。

受験方法と申し込みの流れ

受験を希望する場合、まずは各検定の公式サイトから申し込み手続きを行います。氏名やメールアドレスなどの必要情報を登録し、受験料を支払うことで申し込みが完了します。

試験はCBT(Computer Based Testing)方式が採用されており、自宅やテストセンターのパソコンで指定された期間内に受験する形式が一般的です。申し込みから受験、合否発表まで全てオンラインで完結するため、場所を選ばず手軽に挑戦できるのが特徴です。

生成AIプロンプトエンジニア検定を取得するメリットと将来性

生成AIプロンプトエンジニア検定を取得することは、単なるスキル証明以上の価値を持ちます。

AI技術が急速に進化する現代において、この資格はあなたのキャリアに大きなアドバンテージをもたらすでしょう。

ここでは、資格取得によって得られる具体的なメリットと、プロンプトエンジニアの将来性について解説します。

業務の生産性が飛躍的に向上する

プロンプトエンジニアリングのスキルを習得することで、情報収集や資料作成、データ分析といった日常業務の効率を劇的に改善できます。

これまで時間を要していた作業をAIに任せられるようになり、より創造的で付加価値の高い仕事に集中する時間を確保できます。

資格取得を通じて体系的に学ぶことで、自己流でAIを使うよりもはるかに質の高いアウトプットを安定して得られるようになります。

AIを活用したキャリアを切り拓ける

資格を取得することで、AIコンサルタントやプロダクトマネージャー、データサイエンティストなど、AIを活用する多様な職種へのキャリアチェンジやキャリアアップの道が拓けます。特にGPT-5のような高度なAIが登場する中で、その能力を最大限に引き出せる人材の需要はますます高まるでしょう。

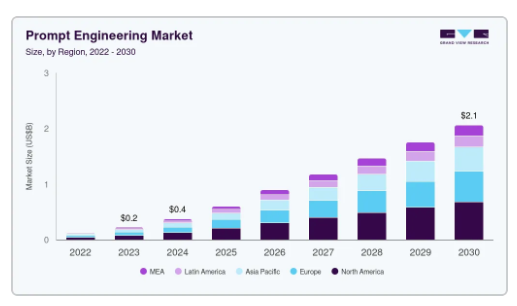

プロンプトエンジニアは、AI時代の新しい専門職として大きな注目を集めています。

この分野のスキルを持つ人材はまだ少なく、多くの企業が求めています。

こちらは、プロンプトエンジニアリングの市場規模が2030年に向けてどのように成長していくかを予測したレポートです。合わせてご覧ください。 https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/prompt-engineering-market-report

多様な業界で活躍の場が広がる

プロンプトエンジニアリングのスキルは、IT業界に限りません。マーケティング、金融、医療、教育、製造業など、あらゆる業界で生成AIの活用が進んでいます。

例えば、マーケティング分野では顧客の心に響くキャッチコピーをAIで生成したり、金融分野では市場分析レポートを自動作成したりと、その応用範囲は無限大です。資格を持つことで、特定の業界に縛られず、幅広いフィールドで活躍できる可能性が広がります。

こちらは、生成AIが世界経済に与える潜在的な影響について、マッキンゼーが詳細に分析したレポートです。合わせてご覧ください。 https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/the-economic-potential-of-generative-ai-the-next-productivity-frontier

【レベル別】プロンプトエンジニア・AI関連のおすすめ資格8選を徹底比較

ここからは、生成AIプロンプトエンジニア検定を含む、AI関連のおすすめ資格を8つご紹介します。

こちらは、経済産業省が発表した「生成AI時代のDX推進に必要な人材・スキルの考え方」についての資料です。合わせてご覧ください。 https://www.meti.go.jp/press/2023/08/20230807001/20230807001.html

それぞれの資格の特徴や難易度、対象者などを比較し、あなたに最適な資格を見つけるための参考にしてください。

生成AIプロンプトエンジニア検定

プロンプトエンジニアリングの基礎から応用までを体系的に学べる、この分野の代表的な資格です。

ChatGPTなどの主要な生成AIツールを効果的に活用するための知識とスキルを証明できます。

AIを業務で使いこなし、生産性を向上させたいと考えている全てのビジネスパーソンにおすすめです。

検定の最新情報や詳細な出題範囲については、こちらの公式サイトでご確認いただけます。合わせてご覧ください。 https://kentei.exp-p.com/

Generative AI Test

株式会社スキルアップNeXtが提供する、生成AIに関する知識とリテラシーを問う検定です。

生成AIの仕組みや歴史、主要なモデル、著作権などの法律・倫理に関する問題が出題されます。

プロンプトの技術だけでなく、生成AIを取り巻く幅広い知識を身につけたい方に適しています。

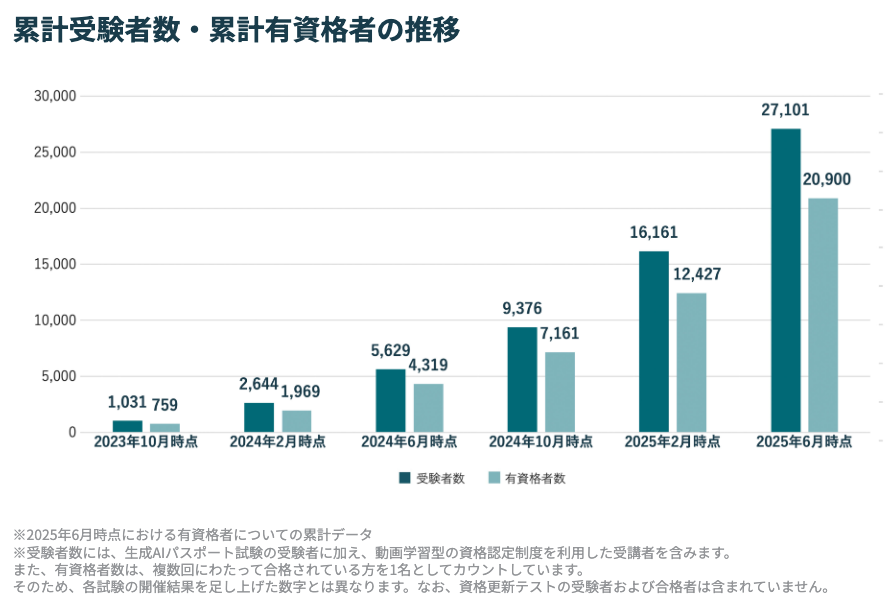

生成AIパスポート

一般社団法人生成AI活用普及協会(GUGA)が実施する資格試験です。

AIを導入・活用する上で不可欠となる、AIの基礎知識や活用トレンド、リスク管理などを体系的に学べます。

エンジニアだけでなく、企画職や管理職など、ビジネスサイドでAI活用を推進する立場の方に特におすすめです。

こちらは、生成AIパスポートを主催する一般社団法人生成AI活用普及協会(GUGA)の公式サイトです。合わせてご覧ください。 https://guga.or.jp/generativeaiexam/

G検定(ジェネラリスト検定)

一般社団法人日本ディープラーニング協会(JDLA)が主催する、AI・ディープラーニングに関する幅広い知識を問う検定です。

AIの歴史や技術的な手法、ビジネス活用の事例まで、ジェネラリストとして知っておくべき知識が網羅されています。

AI分野の全体像を掴み、ビジネス企画に活かしたい方に最適です。

こちらは、G検定を主催する日本ディープラーニング協会(JDLA)の公式サイトです。試験日程や詳細はこちらで確認できます。合わせてご覧ください。 https://www.jdla.org/certificate/general/

E資格(エンジニア資格)

G検定と同じくJDLAが主催する、ディープラーニングの実装スキルを証明するエンジニア向けの資格です。

理論の理解に加えて、Pythonを用いたプログラミング能力や数学的な知識が求められます。

AIエンジニアとしてキャリアを築きたい、より専門的な開発スキルを身につけたい方向けの難関資格です。

AI実装検定

AI実装検定実行委員会(AIEO)が運営する、AIの実装スキルやディープラーニングに関する知識を問う検定です。

難易度別にB級、A級、S級が設定されており、自分のレベルに合わせて挑戦できます。

特に画像認識や自然言語処理などの実装方法に関心があるエンジニアにおすすめです。

Python3エンジニア認定基礎試験

一般社団法人Pythonエンジニア育成推進協会が実施する、プログラミング言語Pythonの基礎文法を問う試験です。

AI開発やデータ分析の現場で広く使われているPythonの基礎を固めることができます。

これからAIやプログラミングを学び始める文系の方や初学者にとって、最初の一歩として最適な資格です。

Python3エンジニア認定データ分析試験

Pythonを使ったデータ分析の知識とスキルを問う試験です。

データ分析ライブラリであるNumPyやPandas、Matplotlibなどの使い方が出題範囲に含まれます。

データサイエンティストやデータアナリストを目指す方、AI開発のためにデータ処理能力を高めたい方におすすめです。

生成AIプロンプトエンジニア検定の合格に向けた効率的な勉強法

資格取得を目指す上で、効率的な学習計画は欠かせません。

ここでは、生成AIプロンプトエンジニア検定に合格するための具体的な勉強法を4つ紹介します。

これらの方法を組み合わせることで、着実に合格力を身につけることができるでしょう。

公式テキストと問題集を繰り返し解く

最も基本的かつ重要な勉強法は、主催団体が提供する公式のテキストや問題集を活用することです。

試験の出題範囲や傾向を正確に把握できるため、学習の軸となります。

テキストを読み込んで知識をインプットし、問題集を繰り返し解いてアウトプットの練習をしましょう。間違えた問題は、解説を読んで完全に理解できるまで復習することが大切です。

ChatGPTなどの生成AIツールを毎日使う

実際にChatGPTなどの生成AIツールに毎日触れ、様々なプロンプトを試すことが上達への近道です。

プロンプトエンジニアリングのスキルは、座学だけでは身につきません。

学んだ知識を実践で試し、「どうすればより良い回答を引き出せるか」を常に考えながら使うことで、実践的なスキルが磨かれます。

ChatGPTの基本的な使い方や始め方がわからない方は、まずはこちらの記事で登録から使い方までを確認してみてください。

オンライン講座やセミナーで体系的に学ぶ

独学での学習に不安がある場合は、オンライン講座やセミナーの活用がおすすめです。

専門家から体系的に知識を学ぶことができ、効率的に学習を進められます。

動画教材や実践的な演習を通じて、プロンプトの設計方法や応用テクニックを深く理解できます。疑問点を講師に直接質問できるのも大きなメリットです。

合格者の体験談や口コミを参考にする

どのような教材を使ったのか、どのくらいの期間勉強したのか、つまずきやすいポイントはどこかなど、具体的な情報を得ることで、自分の学習計画の参考にできます。

実際に試験に合格した人の体験談やブログ、SNSでの口コミは、学習のヒントが満載です。モチベーションの維持にも繋がるでしょう。

資格取得でキャリアはどう変わる?知識を活かせる仕事の場面

生成AIプロンプトエンジニア検定で得た知識は、様々なビジネスシーンで直接的に役立ちます。

資格取得後のキャリアがどのように変化するのか、具体的な仕事の場面を想定して見ていきましょう。

精度の高い情報収集・データ分析

プロンプトエンジニアリングのスキルがあれば、AIに対して的確な指示を出すことで、リサーチ業務の速度と精度を飛躍的に高めることができます。

膨大な情報の中から必要なデータを短時間で収集し、要約・分析する作業は多くの職種で求められます。市場調査や競合分析など、データに基づいた意思決定を迅速に行えるようになります。

企画書やレポートなど質の高い資料作成

構成案の作成から文章の生成、表現のブラッシュアップまで、AIに任せることで、資料作成にかかる時間を大幅に削減できます。企画書や報告書、プレゼンテーション資料の作成にも、生成AIは強力なアシスタントになります。

これにより、内容の精査や戦略の立案といった、より本質的な業務に集中できるようになります。

ChatGPTを活用した資料作成の具体的な方法やプロンプト例については、こちらの記事で詳しく解説しています。

メール・チャットボットなど業務の自動化

定型的なメールの返信や、顧客からの問い合わせに対応するチャットボットの応答文など、日常的なコミュニケーション業務も自動化できます。

適切なプロンプトを設計することで、人間らしい自然な文章をAIに生成させ、業務の効率化と顧客満足度の向上を両立させることが可能です。

これにより、チーム全体の生産性向上に貢献できます。

生成AIプロンプトエンジニア検定はこんな人におすすめ

生成AIプロンプトエンジニア検定は、特定の職種だけでなく、幅広い層の方々にとって有益な資格です。

ここでは、特にこの資格の取得をおすすめしたい3つのタイプの人材について解説します。

現在の業務で生成AIを活用したい人

職種を問わず、現在の仕事の生産性を向上させたいと考えている全ての人におすすめです。

日々の情報収集や資料作成、メール対応などの業務に生成AIを取り入れることで、作業時間を短縮し、より付加価値の高い仕事に取り組むことが可能になります。

資格の勉強を通じて、AIを効果的に使いこなすための基礎体力が身につきます。

AI関連の職種へキャリアチェンジしたい人

プロンプトエンジニアやAIコンサルタントなど、AIを専門とする職種への転職やキャリアチェンジを目指している方には必須のスキルと言えるでしょう。

AI人材の需要が高まる中で、プロンプトエンジニアリングのスキルを客観的に証明できる資格は、強力な武器となります。

未経験からでも、この資格を足がかりにAI業界への扉を開くことができます。

自身の市場価値・デジタルリテラシーを高めたい人

特定のキャリアプランがなくても、将来のために自身のスキルセットをアップデートしたい、市場価値を高めたいと考えている人にも最適です。

生成AIは今後あらゆるビジネスの基盤となる技術であり、その活用スキルは現代のビジネスパーソンにとって必須のデジタルリテラシーとなりつつあります。

この分野の知識を体系的に学ぶことで、変化の激しい時代を生き抜くための競争力を得られます。

自分に合った資格を選ぶときのポイント

数あるAI関連資格の中から、自分にとって最適なものを選ぶためには、いくつかのポイントを押さえる必要があります。

やみくもに選ぶのではなく、自身の目的や状況に合わせて戦略的に選択しましょう。

キャリアプランや業務内容との関連性で選ぶ

まずは、自分が将来どのようなキャリアを歩みたいのか、現在の業務でどのようなスキルが必要とされているのかを明確にしましょう。

例えば、AIの企画や導入を推進したいビジネスパーソンであれば「生成AIパスポート」や「G検定」、AIを自ら開発したいエンジニアであれば「E資格」や「AI実装検定」が適しています。

目的に合った資格を選ぶことが、学習のモチベーション維持にも繋がります。

学習時間や難易度のバランスを考える

資格によって、求められる知識レベルや合格までに必要な学習時間は大きく異なります。

現在の自分のスキルレベルや、学習に割ける時間を考慮して、無理のない計画を立てることが重要です。

プログラミング未経験者であれば、まずは「Python3エンジニア認定基礎試験」から始めるなど、段階的にステップアップしていくのがおすすめです。

生成AIプロンプトエンジニア検定に関するよくある質問

ここでは、生成AIプロンプトエンジニア検定に関して、多くの方が抱く疑問についてお答えします。

受験を検討する際の不安や疑問を解消しましょう。

プログラミング未経験でも受験できますか?

はい、受験できます。

生成AIプロンプトエンジニア検定の多くは、プロンプトの設計や考え方といった概念的な理解を問うものが中心であり、必ずしもプログラミングの知識は必要ありません。

AIを「使う」側のスキルを証明する資格なので、文系出身の方や非エンジニアの方でも安心して挑戦できます。

プロンプトエンジニアとAI開発者の違いは何ですか?

プロンプトエンジニアは、既存のAIモデルを「最大限に活用する」専門家です。

一方、AI開発者はAIモデルそのものを「構築・開発する」専門家であり、機械学習やプログラミング、数学に関する高度な専門知識が求められます。

料理に例えるなら、最高のレシピ(プロンプト)を考えるのがプロンプトエンジニア、調理器具(AIモデル)そのものを作るのがAI開発者と言えるでしょう。

プロンプトエンジニアの将来性や需要はありますか?

非常に高い将来性と需要があります。

GPT-5のようにAIが高性能化・複雑化するほど、その能力を的確に引き出すためのプロンプトエンジニアリングの重要性は増していきます。

あらゆる業界でAI活用が必須となる中で、AIと人間との間の「通訳」とも言えるプロンプトエンジニアは、今後ますます不可欠な存在になると予測されています。

あなたのAIスキル、1年後も通用しますか?資格取得後に訪れる「知識の陳腐化」という罠

生成AIの資格取得を目指すあなた、その知識がいつまで価値を持つか考えたことはありますか?実は、苦労して得たスキルも、AIの驚異的な進化スピードの前ではあっという間に時代遅れになってしまう危険性を孕んでいます。スタンフォード大学の最新レポートは、その現実を浮き彫りにしています。この記事では、資格取得をゴールとしない、真に価値あるAI人材であり続けるための考え方を提示します。

今、あなたが学んでいるプロンプトのテクニックは、来月にはAI側がアップデートされ、不要になるかもしれません。例えば、複雑な指示をしなければできなかったことが、AIの賢さ向上によって簡単な言葉で実現できるようになるのです。この「スキルの陳腐化」は、変化の速いAI業界では常に起こりうる現実です。

では、どうすればよいのでしょうか。重要なのは、特定のツールの使い方を覚えること以上に、AIの進化の本質を理解し、新しい技術が登場した際に「なぜそれが生まれたのか」「どう応用できるのか」を自ら考え、適応していく能力です。資格取得はあくまでスタートライン。その知識を基盤に、常に最新の動向を追いかけ、実践を通じて学び続ける姿勢こそが、あなたの市場価値を長期的に担保する唯一の方法なのです。

引用元:

スタンフォード大学の「AI Index Report 2024」は、生成AIモデルの性能が急速に向上し続けていることを示しています。新しいモデルが次々と登場し、既存のベンチマークを塗り替える状況は、AIに関する知識やスキルセットの短命化を示唆しています。(Stanford University Human-Centered Artificial Intelligence. “Artificial Intelligence Index Report 2024.” 2024年)

まとめ

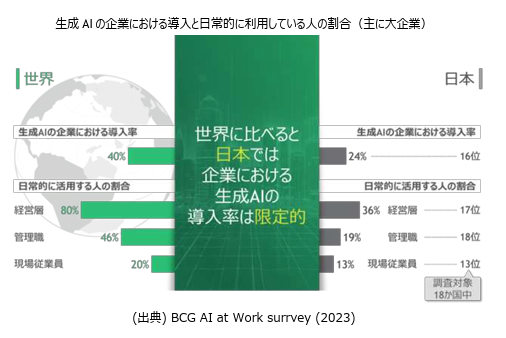

企業がDXを推進し、競争力を維持するためには、生成AIの活用が不可欠です。その流れの中で、プロンプトエンジニアリングなどのスキルを持つ人材への注目度は高まっています。

しかし、全社員が専門知識を学び、資格を取得するには多くの時間とコストがかかり、「組織全体のAIリテラシー向上」という壁に直面する企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhubです。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、企画書の自動生成や議事録の要約、顧客へのメール文面作成など、様々な業務を「アプリ」として選ぶだけで、プロンプトの知識がない社員でも直感的にAIを最大限に活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「AIをどう業務に活かせばいいのか」という根本的な課題から解決に導きます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、社員研修に多大なコストをかけることなく、すぐに全社的な業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“スキル学習不要の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。