「自社に合う生成AIの提供企業がどこか分からない…。」

「たくさん企業があって、どのサービスを比較すればいいか迷ってしまう…。」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、日本国内の主要な生成AI提供企業26社の特徴や、実際の活用事例、そして自社に最適な企業の選び方について詳しく解説しました。

上場企業をメインに生成AIコンサルティング事業を展開している弊社が、数ある企業の中から厳選してご紹介します。

この記事を読めば、あなたの会社にぴったりの一社が見つかるはずです。ぜひ最後までご覧ください。

今さら聞けない!生成AI 提供企業に注目が集まる3つの理由

なぜ今、これほどまでに生成AIの提供企業が注目されているのでしょうか。その背景には、大きく分けて3つの理由があります。

- 革命的なAI技術の進歩

- 深刻化する人手不足の解消

- 経済産業省による開発支援

これらの要因が組み合わさることで、多くの企業が生成AIの導入を本格的に検討し始めています。

それでは、1つずつ順に解説します。

革命的なAI技術の進歩

生成AIの提供企業に注目が集まる最大の理由は、技術そのものの革命的な進歩です。特に、大規模言語モデル(LLM)の登場は、AIの能力を飛躍的に向上させました。これにより、文章作成、アイデア出し、画像生成、プログラミングといった、かつては人間にしかできなかったクリエイティブな業務をAIが担えるようになりました。

例えば、OpenAI社のGPT-4やGoogle社のGeminiなどは、人間と自然に対話しながら、極めて精度の高いアウトプットを生成できます。こうした技術の進化が、ビジネスにおけるAI活用の可能性を大きく広げ、多くの企業が導入を急ぐ要因となっています。

深刻化する人手不足の解消

少子高齢化が進む日本では、多くの業界で人手不足が深刻な経営課題となっています。限られた人材で生産性を維持・向上させるためには、業務効率化が不可欠です。ここで期待されているのが、生成AIの活用です。

生成AIを提供企業のサービスを導入することで、これまで人間が時間をかけて行っていた資料作成、データ分析、議事録作成、メール対応といった定型業務を自動化できます。これにより、従業員はより付加価値の高いコア業務に集中できるようになります。人手不足という社会課題を解決する切り札として、生成AIへの期待は高まる一方です。

経済産業省による開発支援

日本政府、特に経済産業省が生成AIの開発を積極的に支援していることも、市場が活気づく大きな理由です。政府は、生成AIが日本の国際競争力を左右する重要な技術であると位置づけています。

具体的には、AI開発に必要な計算資源の確保を支援するプログラムや、AIスタートアップへの補助金、税制優遇措置などを通じて、国内企業の開発力を強化しようとしています。こうした政府からの強力なバックアップがあることで、多くの企業が安心して生成AIの開発や導入に取り組めるようになり、提供企業の数も増加しているのです。

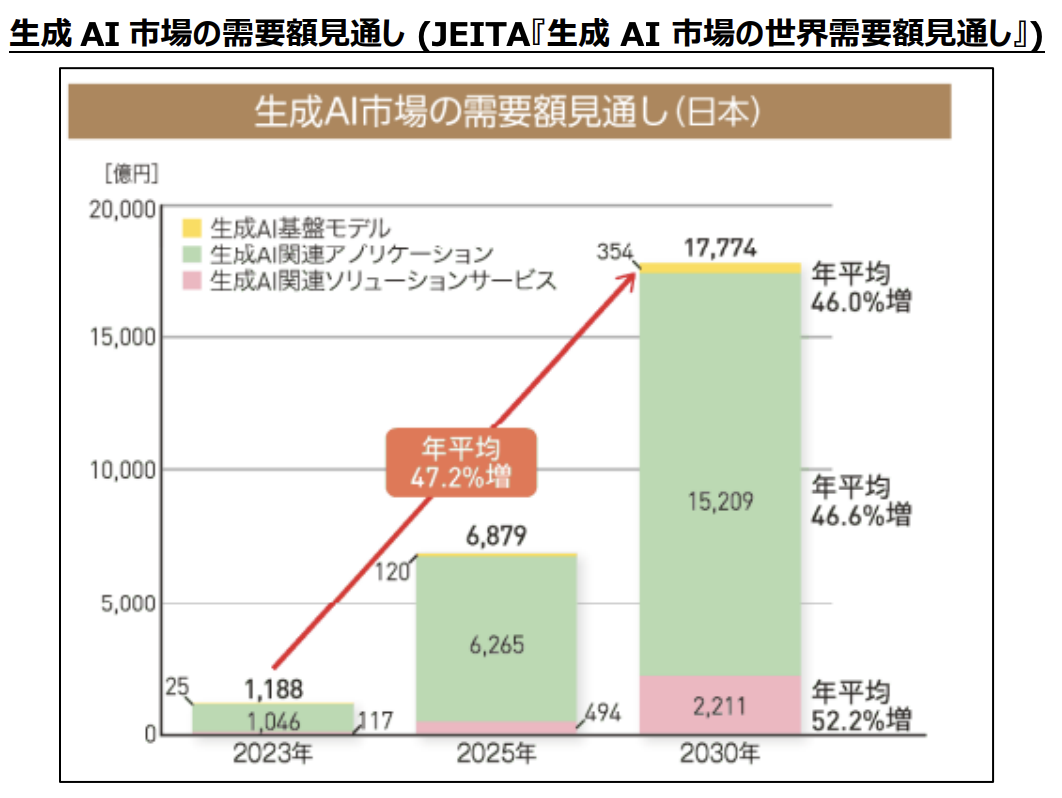

こちらはJEITAによる、日本の生成AI市場が2030年に約1.8兆円規模に達するという市場予測レポートです。合わせてご覧ください。 https://www.meti.go.jp/press/2024/06/20240628006/20240628006-b.pdf

【2025年最新】日本の生成AI 提供企業25選

ここからは、日本国内で注目すべき生成AIの提供企業を、ベンチャーから大手まで26社厳選してご紹介します。

それぞれの企業が持つ独自の強みや特徴を比較しながら、自社のニーズに合ったサービスを探してみてください。

株式会社Bocek(Taskhub)

株式会社Bocekは、アプリ感覚で手軽に生成AIを活用できるプラットフォーム「Taskhub」を提供しています。専門知識がなくても、200種類以上の業務アプリから目的に合ったものを選ぶだけで、メール作成、議事録作成、リサーチ、企画書作成などを自動化できます。Azure OpenAI Serviceを基盤としているためセキュリティも万全で、手厚い導入支援も特徴です。AI導入の第一歩として最適なサービスと言えるでしょう。

株式会社ABEJA

株式会社ABEJAは、AIの社会実装を手がける国内有数のスタートアップです。製造業やインフラ、小売業など、幅広い業界に対して、自社開発のAIプラットフォーム「ABEJA Platform」を基盤としたソリューションを提供しています。特に、店舗解析や製造ラインの異常検知といった、画像認識技術を活用したDX支援に強みを持っています。2023年には東証グロース市場に上場し、さらなる成長が期待されています。

株式会社EXIDEA

株式会社EXIDEAは、Webマーケティング支援を主軸に事業を展開しながら、生成AIを活用したコンテンツマーケティングツール「EmmaTools」を提供しています。SEOライティングにおけるトピック選定、構成案作成、記事執筆、校正までの一連のプロセスをAIが強力にサポートします。コンテンツ制作の生産性を飛躍的に高めることができるため、オウンドメディアやブログを運営する企業から高い評価を得ています。

クリスタルメソッド株式会社

クリスタルメソッド株式会社は、企業のDX推進を支援するソリューションカンパニーです。特に、生成AIとノーコード・ローコード開発を組み合わせた業務改善を得意としています。専門知識がなくても業務アプリを開発できるツールと、ChatGPTなどを活用した業務自動化コンサルティングを組み合わせることで、現場主導でのDXを実現します。中小企業から大企業まで、幅広い導入実績を持っています。

Sakana AI株式会社

Sakana AI株式会社は、Google Brainの元研究者らが2023年に設立した、今最も注目されているAIスタートアップの一つです。複数の小規模なAIモデルを連携させて、より複雑で高性能なAIを構築する「進化的手法」という独自のアプローチで開発を進めています。日本語に特化した高性能な大規模言語モデル(LLM)の開発を目指しており、日本のAI技術を世界レベルに引き上げる存在として大きな期待が寄せられています。

SENSY株式会社

SENSY株式会社は、一人ひとりの感性を解析するパーソナルAI「SENSY」を開発・提供しています。ユーザーの好みや行動履歴を学習し、その人に最適な商品やサービスを推薦するAIソリューションが強みです。アパレル業界や食品業界、金融業界など、多様な分野で導入されており、マーケティングの高度化や顧客満足度の向上に貢献しています。AIによるパーソナライゼーションの先駆け的な企業です。

シェアモル株式会社

シェアモル株式会社は、AIライティングアシスタント「Transcope(トランスコープ)」を提供しています。競合サイトの分析からSEOに強い構成案の作成、本文執筆までをワンストップで実行できるツールです。GPT-4などの最新AIモデルを搭載しており、高品質な記事コンテンツを効率的に生成できます。Webメディア運営者やコンテンツマーケターの作業負担を大幅に軽減するサービスとして人気を集めています。

株式会社デジタルレシピ

株式会社デジタルレシピは、「あらゆる仕事をワンクリックで」をコンセプトに、誰でも簡単に使えるAIサービスを展開しています。特に、企画書や提案書などのビジネス資料をAIが自動生成する「Slideflow」が主力サービスです。キーワードや簡単な説明文を入力するだけで、構成からデザインまで整ったプレゼンテーション資料が完成します。資料作成にかかる時間を劇的に短縮できる点が魅力です。

NOVEL株式会社

NOVEL株式会社は、企業のマーケティング活動を支援する生成AIツール「Instant-LP」を提供しています。このツールは、商品やサービスの情報を入力するだけで、コンバージョン率の高いランディングページ(LP)のキャッチコピーや構成案を自動で生成するものです。ABテストを簡単に行える機能も備わっており、広告効果の最大化を支援します。Web広告の運用効率を高めたい企業に適したソリューションです。

NTT

日本電信電話株式会社(NTT)は、長年の研究開発で培った技術力を活かし、日本語に特化した大規模言語モデル(LLM)「tsuzumi」を開発しました。海外製のLLMと比較して、日本語の処理精度が高いことや、特定の業界や業務に合わせてカスタマイズしやすい点が特徴です。また、パラメータ数が比較的小さく、導入コストを抑えられる利点もあります。日本のビジネス環境に最適化されたLLMとして、多くの企業での活用が見込まれています。

株式会社neoAI

株式会社neoAIは、企業のニーズに合わせて生成AIの導入をトータルで支援するコンサルティング企業です。業務プロセスの分析から、最適なAIソリューションの選定、導入、そして運用までをワンストップでサポートします。特定の製品に縛られず、様々なAI技術を組み合わせて最適なシステムを構築する「AIインテグレーション」に強みを持っています。自社だけでAI導入を進めるのが難しいと感じる企業にとって、頼れるパートナーとなるでしょう。

HEROZ株式会社

HEROZ株式会社は、「驚きを心に」をコンセプトに、将棋AIなどで培った高度なAI技術をビジネス分野に応用している企業です。特に、金融業界や建設業界向けに、専門性の高いAIソリューションを提供しています。株価予測や与信審査、工事現場の安全管理など、各業界特有の課題を解決する独自のAIエンジンを開発しており、その技術力は国内外で高く評価されています。2018年に東証マザーズ(現グロース)に上場しています。

株式会社makuri

株式会社makuriは、AIを活用して営業活動を効率化する「makuri」を提供しています。このサービスは、顧客リストをインポートするだけで、AIが各企業に最適化されたアポイント獲得メールの文面を自動で生成し、送信までを代行してくれます。営業担当者が手作業で行っていたリサーチやメール作成の手間を大幅に削減し、商談に集中できる環境を整えます。インサイドセールスの生産性向上に直結するツールです。

株式会社rinna

株式会社rinnaは、マイクロソフトのAI&リサーチ部門から独立したAI開発企業です。元々は女子高生AI「りんな」の開発で知られていますが、その技術を応用し、企業向けに多様なAIソリューションを提供しています。キャラクター性を持った自然な対話AIの開発を得意としており、接客や社内アシスタント、エンターテインメントなど、コミュニケーションが重要となる場面での活用が進んでいます。

株式会社BringFlower

株式会社BringFlowerは、バックオフィス業務の効率化に特化したAIソリューションを提供しています。特に、AI-OCR技術を活用した請求書や契約書のデータ化・処理サービスに強みを持っています。手書きの書類や非定型のフォーマットでも高い精度で読み取り、会計システムや基幹システムへ自動で入力します。経理や総務部門の煩雑な手作業をなくし、ペーパーレス化と業務効率化を同時に実現します。

株式会社Chipper

株式会社Chipperは、生成AIを活用したコンサルティングと、オーダーメイドでのAIシステム開発を手掛けています。企業の個別の課題や業務フローを深くヒアリングし、ChatGPTなどの既存のAIモデルをファインチューニング(追加学習)することで、その企業専用のAIを構築します。汎用的なツールでは解決できない、ニッチで専門的な課題に対応できるのが大きな強みです。

株式会社FLUX

株式会社FLUXは、Webサイト運営者向けに、生成AIを活用した収益最大化プラットフォーム「FLUX AI-CP」を提供しています。AIがサイトの閲覧データをリアルタイムで分析し、広告の配置や種類、価格設定などを自動で最適化することで、広告収益の向上を図ります。また、ユーザーに合わせたコンテンツの出し分けなども可能で、サイトの回遊率やエンゲージメントを高める効果も期待できます。

株式会社Lightblue

株式会社Lightblueは、東京大学発のAIスタートアップであり、画像認識や自然言語処理の技術を駆使したソリューションを提供しています。特に、建設業界や製造業といった「現場」のDX支援に力を入れています。例えば、現場映像をAIが解析して危険行動を検知する安全管理システムや、図面や報告書から必要な情報を自動で抽出する文書解析AIなど、現場の生産性と安全性を高める独自のサービスを展開しています。

株式会社Preferred Networks

株式会社Preferred Networks(PFN)は、日本を代表するAI研究開発企業の一つです。深層学習(ディープラーニング)の分野で世界トップクラスの技術力を持ち、産業用ロボットの自律制御や、創薬・医療分野でのAI活用など、難易度の高い社会課題の解決に取り組んでいます。トヨタ自動車など多くの大手企業と共同で研究開発を進めており、日本のAI技術を牽半するリーディングカンパニーです。

株式会社Jitera

株式会社Jiteraは、AIを活用してソフトウェア開発プロセスそのものを自動化する開発プラットフォーム「Jitera」を提供しています。作りたいアプリケーションの概要を自然言語で入力するだけで、AIが要件定義から設計、ソースコード生成、テストまでを自動で行います。これにより、従来の手法に比べて開発期間を大幅に短縮し、開発コストを削減することが可能です。エンジニア不足に悩む企業にとって画期的なソリューションです。

ソニーグループ

ソニーグループは、長年にわたるエレクトロニクスやエンターテインメント事業で培った技術力を結集し、多岐にわたる分野でAI開発を進めています。イメージセンサーとAIを組み合わせた画像認識技術、ロボット工学、そしてゲームや音楽制作を支援するクリエイティブAIなど、その領域は広範です。独自のAI技術で新たな顧客体験を創出し、既存事業の付加価値向上を目指しています。

富士通グループ

富士通グループは、企業のDXを支援する「Fujitsu Uvance」ブランドのもと、幅広い業種に向けてAIソリューションを提供しています。特に、日本語処理に優れた独自のLLMを開発し、金融機関の窓口業務や自治体の問い合わせ対応など、社会インフラを支える領域での活用を推進しています。また、AI倫理にも配慮した、信頼性の高いAIシステムの構築に力を入れている点も特徴です。

NECグループ

NECグループは、世界トップクラスの顔認証・指紋認証技術をはじめとする、高度なAI技術ポートフォリオを持っています。これらの技術を活用し、空港の出入国管理や店舗の無人決済、オフィスの入退室管理といった、安全・安心な社会を実現するためのソリューションを数多く提供しています。また、製造業や物流業向けに、AIを用いた需要予測や検品自動化などのシステムも展開しており、社会インフラのDXに貢献しています。

日立グループ

日立グループは、自社のデジタルソリューション基盤「Lumada」の中核にAIを位置づけ、社会インフラやエネルギー、製造業といった幅広い分野でDXを推進しています。特に、顧客との協創を通じて課題を解決するアプローチを重視しており、AIを活用した生産設備の予兆保全や、交通システムの最適化など、大規模で社会貢献度の高いプロジェクトを数多く手掛けています。長年のOT(制御技術)とITの知見を融合させたソリューションが強みです。

株式会社FRONTEO

株式会社FRONTEOは、独自開発のAIエンジン「KIBIT」を用いて、リーガルテック(法務×IT)やヘルスケア分野で事業を展開しています。特に、国際訴訟における証拠発見支援サービスでは、膨大な電子データの中から、訴訟に関連する可能性の高い文書をAIが自動で発見し、弁護士の調査業務を大幅に効率化します。人間の経験や勘といった暗黙知を学習し、判断を支援するAI技術に強みを持っています。

生成AI 提供企業が変革をもたらす5つの業務シーン

生成AIの提供企業が開発するサービスは、具体的にどのような業務を効率化し、変革をもたらすのでしょうか。ここでは、代表的な5つの業務シーンを解説します。

- 企画・文書作成業務

- マーケティング業務

- クリエイティブ作成業務

- カスタマーサポート業務

- 開発業務

これらのシーンでAIをうまく活用することで、生産性を劇的に向上させることが可能です。

企画・文書作成業務

企画書や報告書、メール、議事録といったビジネス文書の作成は、多くの時間を要する業務です。生成AIは、この文書作成業務を大幅に効率化します。

例えば、キーワードやテーマをいくつか入力するだけで、企画の骨子や構成案を瞬時に生成してくれます。また、会議の音声を自動でテキスト化し、要点をまとめた議事録を作成することも可能です。これにより、従業員は内容のブラッシュアップや創造的なアイデア出しといった、より本質的な作業に集中できるようになります。

マーケティング業務

マーケティング分野でも、生成AIの提供企業のサービスは大きな力を発揮します。広告のキャッチコピーやSNSの投稿文、メールマガジンの記事など、ターゲットに響く文章を複数パターン自動で生成できます。

また、市場データや顧客データを分析させ、新たなキャンペーンのアイデアを提案させることも可能です。これまで担当者の経験や勘に頼りがちだったマーケティング施策を、データに基づいて高速で立案・実行できるようになり、コンバージョン率の向上に直結します。

クリエイティブ作成業務

Webサイトに掲載する画像や、プレゼンテーション資料のイラスト、動画コンテンツのナレーションなど、クリエイティブな素材の作成にも生成AIは活用できます。

例えば、「近未来的なオフィスのイメージ画像」といったテキスト指示を与えるだけで、高品質なオリジナル画像を生成する画像生成AIがあります。これにより、デザイナーに依頼したり、素材サイトで探したりする手間とコストを削減できます。専門的なスキルがなくても、誰もが手軽にクリエイティブな制作物を作れるようになります。

カスタマーサポート業務

カスタマーサポートは、生成AIの活用が特に進んでいる分野の一つです。Webサイト上のチャットボットが、顧客からのよくある質問に24時間365日、自動で回答します。これにより、オペレーターはより複雑で個別対応が必要な問い合わせに集中できます。

また、顧客からの問い合わせメールの内容をAIが要約し、返信文のドラフトを作成することも可能です。これにより、対応時間を短縮し、顧客満足度の向上とオペレーターの負担軽減を両立させることができます。

こちらはスタンフォード大学による、生成AIの導入でオペレーターの業務処理能力が13.8%向上したという研究内容が記載されたレポートです。合わせてご覧ください。 https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001125241.pdf

開発業務

ソフトウェアやシステムの開発業務においても、生成AIは変革をもたらしています。プログラマーが「こういう機能を作りたい」と自然言語で指示するだけで、AIが仕様に合ったソースコードを自動で生成してくれます。

また、既存のコードにエラーがないかをチェックしたり、セキュリティ上の脆弱性を指摘したりすることも可能です。これにより、開発スピードが向上するだけでなく、コードの品質も高まります。エンジニアはより高度な設計や新しい技術の習得に時間を使えるようになり、開発組織全体の生産性が向上します。

【活用事例】生成AI 提供企業のサービスを導入した国内企業10選

実際に、生成AIの提供企業のサービスは国内でどのように活用されているのでしょうか。ここでは、具体的な導入事例を10社ピックアップしてご紹介します。

自社の状況と照らし合わせながら、AI活用のヒントを探してみてください。

パナソニック コネクト

パナソニック コネクトでは、全社員約1万人を対象に、マイクロソフト社のAzure OpenAI Serviceを基盤とした独自の対話AI「ConnectAI」を導入しました。資料作成やプログラミング、翻訳など、日常業務の様々な場面で活用されており、1日あたりの利用回数が数千回に達することもあるといいます。単純作業の時間を削減することで、社員が付加価値の高い仕事に集中できる環境を整え、グループ全体の生産性向上を目指しています。

旭鉄工

愛知県にある自動車部品メーカーの旭鉄工は、自社で開発したAIoT(AI+IoT)システムを活用し、製造ラインの生産性を大幅に向上させています。各設備の稼働状況をセンサーで収集し、AIがリアルタイムで分析。非効率な動きや停止の予兆を検知し、改善を促すことで、人の経験や勘に頼らないデータに基づいた工場運営を実現しました。この取り組みにより、数億円規模の利益改善を達成しています。

西松建設

大手ゼネコンの西松建設は、建設現場の安全管理にAIを活用しています。現場に設置したカメラの映像をAIが解析し、作業員のヘルメット未着用や、重機と人が接近するなどの危険な状況を自動で検知します。危険を検知すると、現場の管理者へ即座にアラートが通知される仕組みです。これにより、事故を未然に防ぎ、建設現場の安全性向上に大きく貢献しています。

SMBCグループ

三井住友フィナンシャルグループ(SMBCグループ)は、顧客向けのサービス向上と行員の業務効率化の両面で生成AIの活用を進めています。例えば、コールセンターでは、顧客との通話内容をAIがリアルタイムで要約し、オペレーターの応対を支援するシステムを導入。また、行内では、稟議書や報告書の作成支援にAIを活用し、事務作業の時間を削減しています。金融機関ならではの高度なセキュリティ要件を満たした環境で活用を進めているのが特徴です。

セブン・イレブン

セブン・イレブン・ジャパンは、商品の発注業務にAIを活用しています。天候や気温、近隣のイベント情報といった様々なデータをAIが分析し、各店舗の販売予測を立てて、最適な発注数量を提案します。これにより、店員の経験に頼っていた発注業務の精度が向上し、食品ロスの削減と販売機会の損失防止につながっています。全国約2万店舗の膨大なデータを活用した、大規模なAI導入事例です。

日本コカ・コーラ

日本コカ・コーラでは、マーケティング活動に生成AIを活用しています。新商品の広告キャンペーンを企画する際に、ターゲット層の属性や過去のキャンペーン実績などをAIに学習させ、効果的な広告コピーやデザイン案を複数生成させます。これにより、企画の初期段階で多様なアイデアをスピーディに得ることができ、クリエイティブの質を高めています。

アサヒビール

アサヒビールは、営業活動の効率化にAIを導入しています。営業担当者が日々記録する商談報告書の内容をAIが解析し、成功事例の共通点や、顧客が抱える潜在的なニーズを抽出します。この分析結果を全社で共有することで、営業担当者個人のスキルに依存しない、組織的な営業力の底上げを図っています。データに基づいた営業戦略の立案に貢献しています。

KDDI

通信大手のKDDIは、全社的なDX推進の一環として生成AIの活用に力を入れています。特に、社内向けの問い合わせ対応チャットボットに生成AIを導入し、回答精度を大幅に向上させました。人事や経理、情報システムに関する多様な質問に対して、AIが社内規定やマニュアルを基に自然な文章で回答することで、担当部署の業務負担を軽減しています。

ベネッセホールディングス

教育事業を手掛けるベネッセホールディングスは、子どもたちの学習効果を高めるためにAIを活用しています。通信教育サービス「進研ゼミ」では、生徒一人ひとりの学習履歴や解答データをAIが分析し、つまずきの原因となっている単元を特定。その生徒専用の復習問題や解説動画を提案することで、個別最適化された学習体験を提供しています。

LINE

LINEヤフー(旧LINE)は、コミュニケーションアプリ「LINE」の様々な機能にAI技術を組み込んでいます。例えば、LINEスタンプの候補を自動で提案する機能や、不適切な投稿を検知するシステムなどにAIが活用されています。また、企業向けのサービスとして、LINE公式アカウント上でユーザーからの問い合わせに自動応答するAIチャットボットも提供しており、多くの企業の顧客対応を支援しています。

生成AIの企業活用事例については、こちらの記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/generative-ai-case-company/}

自社に最適な生成AI 提供企業の選び方

数多くの生成AI提供企業の中から、自社に最適な一社を選ぶためには、どのような点に注意すればよいのでしょうか。ここでは、失敗しないための選び方のポイントを3つ紹介します。

- 自社の課題解決に直結するか

- セキュリティ対策は万全か

- 導入後のサポート体制は充実しているか

これらの視点を持って、各社のサービスを比較検討することが重要です。

自社の課題解決に直結するか

まず最も重要なのは、その企業の提供するサービスが、自社が抱えている具体的な課題の解決に直接つながるかどうかです。例えば、「マーケティング部門のコンテンツ制作の時間がかかりすぎている」という課題があるなら、AIライティングツールに強みを持つ企業が候補になります。「カスタマーサポートの応答率を上げたい」のであれば、AIチャットボットが得意な企業を選ぶべきです。

「AIで何かすごいことができるらしい」といった曖昧な理由で導入するのではなく、目的を明確にし、その目的達成に最も貢献してくれるサービスは何か、という視点で選ぶことが成功の鍵です。

セキュリティ対策は万全か

生成AIを利用する際には、入力した情報が意図せずAIの学習データとして使われたり、外部に漏洩したりするリスクが伴います。特に、顧客情報や社内の機密情報を扱う場合は、セキュリティ対策が極めて重要になります。

選定の際には、入力したデータを学習に使わないことを明記しているか、通信が暗号化されているか、マイクロソフトのAzure OpenAI Serviceのように閉じた環境で利用できるサービスか、といった点を確認しましょう。情報システム部門とも連携し、自社のセキュリティポリシーに準拠したサービスを選ぶ必要があります。

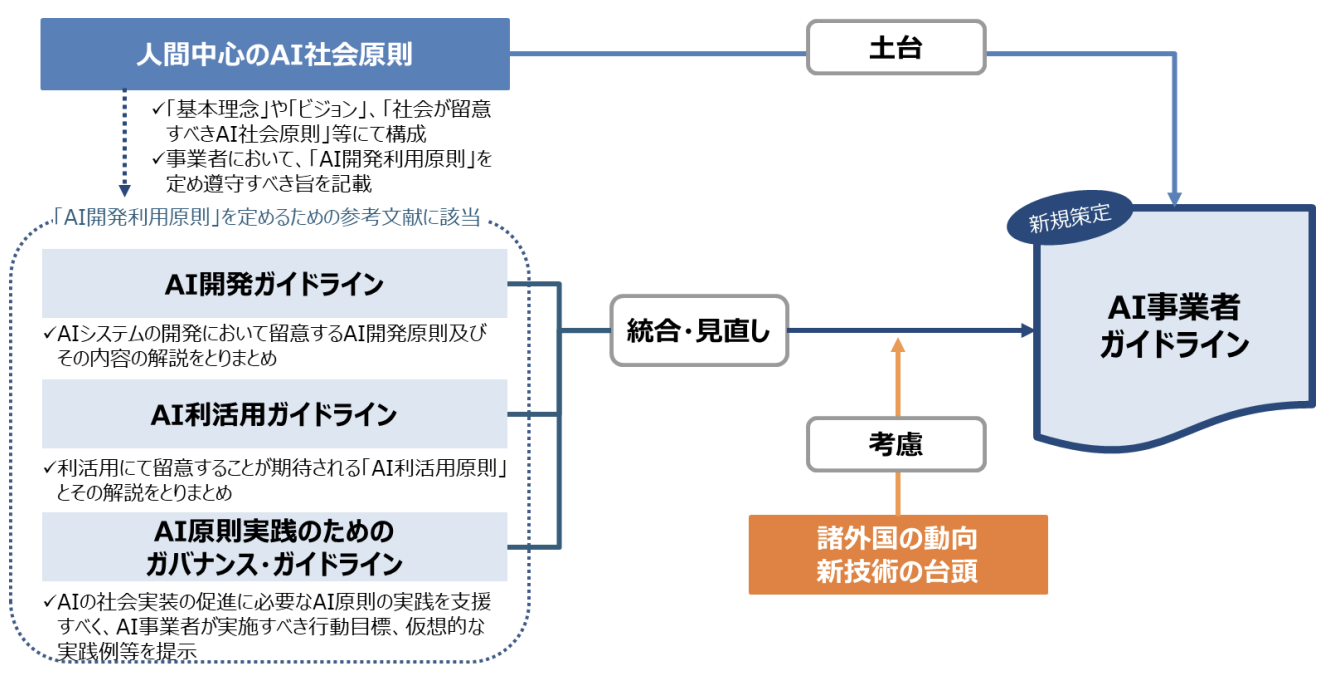

こちらは政府が公開している、AI開発・提供・利用者が遵守すべき「AI事業者ガイドライン」です。合わせてご覧ください。 https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_senryaku/7kai/13gaidorain.pdf

導入後のサポート体制は充実しているか

生成AIは新しい技術であるため、導入して終わりではなく、社内で活用を定着させていくためのプロセスが不可欠です。そのため、提供企業のサポート体制が充実しているかどうかも重要な選定基準となります。

例えば、導入時の初期設定を支援してくれるか、社員向けの研修やワークショップを開催してくれるか、活用方法に関する相談に随時乗ってくれるか、といった点を確認しましょう。特にAI活用の知見が社内に少ない場合は、コンサルティングも含めた手厚いサポートを提供してくれる企業を選ぶと、導入後の成果が出やすくなります。

企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。

あなたの会社は大丈夫?生成AI導入で「失敗する企業」と「成功する企業」の分岐点

多くの企業が生成AIの導入を急ぐ中、その成否はどこで分かれるのでしょうか。「とりあえず流行りのツールを導入すれば何とかなる」という考えは、実は大きな落とし穴かもしれません。世界的な調査会社であるガートナーの指摘によれば、多くの企業がAIの具体的な活用方法やビジネス価値を見出せずに苦労しているという実態があります。この記事では、「失敗する企業」の共通点と、そこから学ぶべき「成功する企業」の鉄則を、信頼できる調査結果を基に解説します。

【要注意】こんなAI導入は失敗する

「AIを導入すること」自体が目的になっていませんか。ガートナーの調査によると、生成AI導入における最大の課題の一つは「ユースケースの特定」、つまり「何のために使うのか」が明確でないことです。次のような特徴に心当たりがあれば、注意が必要です。

課題が曖昧なまま導入を進める: 現場の具体的な課題をヒアリングせず、経営層のトップダウンで導入だけが決まってしまう。

費用対効果を測定しない: 「なんとなく効率化された気がする」で満足してしまい、具体的な投資対効果を検証しない。

社員への丸投げ: ツールだけを提供し、使い方や活用方法の教育を現場任せにしてしまう。

これらのケースでは、せっかく導入したAIが誰にも使われず、宝の持ち腐れになってしまう可能性が非常に高いのです。

引用元:

ガートナーは、日本企業が生成AIの導入を検討する上で「適切なユースケースの特定」や「ビジネス価値の実証」に課題を抱えていることを指摘しています。テクノロジそのものの導入だけでなく、それをいかにビジネス成果に結びつけるかという戦略的な視点が不可欠です。(Gartner, “日本のCIOが生成AIの導入を成功させる上で不可欠な5つのアクション”, 2023年)

【実践】AI導入を成功に導く3つの鉄則

では、「成功する企業」は何が違うのでしょうか。彼らはAIを「魔法の杖」ではなく、「課題解決のための道具」として捉えています。今日から実践できる3つの鉄則をご紹介します。

鉄則①:解決したい課題を一つに絞る

まずは「どの部署の、誰の、どんな業務を楽にしたいのか」を具体的に定義しましょう。「営業部の報告書作成時間を月20時間削減する」「カスタマーサポートの定型的な問い合わせ対応を50%自動化する」など、目標を数値で設定することが重要です。課題が明確であれば、選ぶべきツールも自ずと決まってきます。

鉄則②:「スモールスタート」で始める

いきなり全社展開を目指すのではなく、特定の部署やチームで試験的に導入し、成功事例を作ることが成功への近道です。小さな成功体験は、他部署へ展開する際の強力な説得材料になります。また、トライアルを通じて現場からのフィードバックを得ることで、本格導入後の失敗リスクを最小限に抑えられます。

鉄則③:伴走してくれるパートナーを選ぶ

AI活用の知見が社内にない場合、ツールを提供するだけでなく、導入から定着までをサポートしてくれるパートナー企業の存在が不可欠です。自社の課題を親身にヒアリングし、具体的な活用方法を一緒に考え、社員向けの研修まで行ってくれるような企業を選びましょう。技術力だけでなく、サポート体制の手厚さも重要な選定基準です。

生成AI導入の課題と解決策については、こちらの記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/generative-ai-adoption-

まとめ

企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。

しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。