「ChatGPTに指示を出しても、いつも期待通りの答えが返ってこない…」

「もっとAIの性能を引き出すプロンプトの書き方が知りたい」

このような悩みを抱えていませんか?

実は、AIとの対話を通じてアウトプットの精度を劇的に向上させる「ゴールシークプロンプト」という手法があります。

本記事では、ゴールシークプロンプトの基本的な考え方から、具体的な使い方、コピペで使える例文までを分かりやすく解説します。

この記事を読めば、あなたもChatGPTをまるで優秀なアシスタントのように使いこなし、仕事や学習の効率を飛躍的に高められるようになるでしょう。

ゴールシークプロンプトとは?対話で精度を高める「シュンスケ式」が元祖

ゴールシークプロンプトとは、一度の指示で完結させるのではなく、AIとの対話を通じて段階的にアウトプットの質を高めていくプロンプト手法です。

この手法は、AI研究者である「シュンスケ(Shunsuke)」氏によって提唱されたことから、「シュンスケ式プロンプト」とも呼ばれています。

ここでは、ゴールシークプロンプトの基本的な考え方と、なぜこの手法でChatGPTの精度が上がるのか、そして有名な「深津式プロンプト」との違いについて解説します。

対話を通じてAIと理想のゴールを目指すプロンプト手法

ゴールシークプロンプトは、AIと対話しながら目標を共有・深掘りすることで、より的確で質の高い成果を導く手法です。

ゴールシークプロンプトの最大の特徴は、AIを単なる「答えを出す機械」ではなく、「思考のパートナー」として扱う点にあります。

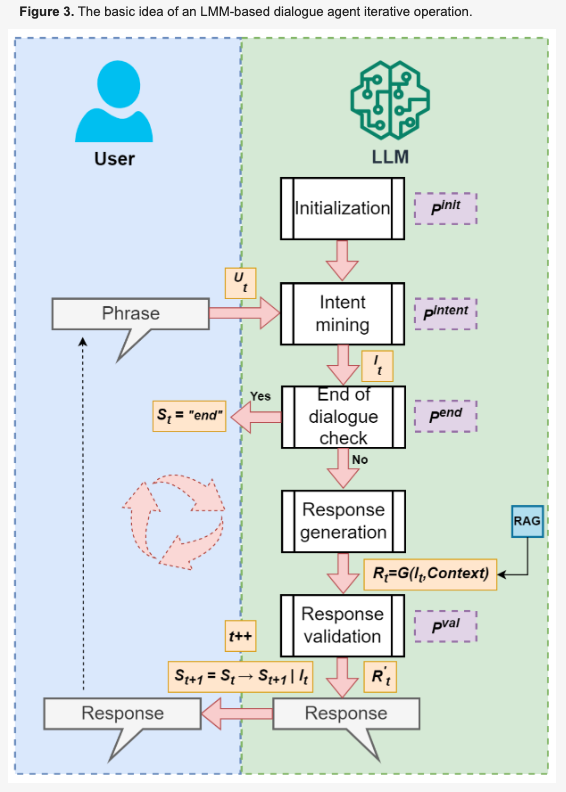

最初にユーザーが達成したい「ゴール(目標)」をAIに提示し、そのゴールに到達するために必要な情報をAIに質問させます。

例えば、「魅力的なマーケティングプランを作って」と一度に指示するのではなく、「これからマーケティングプランを作りたい。最高のプランを作るために、私に質問をしてください」といった形で対話を開始します。

この対話のプロセスを通じて、AIはユーザーの意図や背景を深く理解し、より的確で質の高いアウトプットを生成できるようになるのです。

こちらは、ゴールシークプロンプトの根幹である「ゴール指向対話システム」について、大規模言語モデル(LLM)を用いて解説した学術論文です。合わせてご覧ください。 https://www.mdpi.com/2076-3417/15/9/4687

なぜゴールシークプロンプトでChatGPTの精度が上がるのか

ゴールシークプロンプトで精度が上がる理由は、対話によって指示の曖昧さが解消されるからです。

一度の長文プロンプトでは、どうしても情報が不足したり、AIが解釈を間違えたりする可能性があります。

しかし、ゴールシークプロンプトでは、AIが自ら必要な情報を質問してくれるため、人間側が見落としていた視点や、伝えるべき重要な前提条件に気づくことができます。

この情報のキャッチボールが、人間とAIの間の認識のズレをなくし、最終的なアウトプットを理想のゴールへと導いてくれるのです。

有名な「深津式プロンプト」との違い

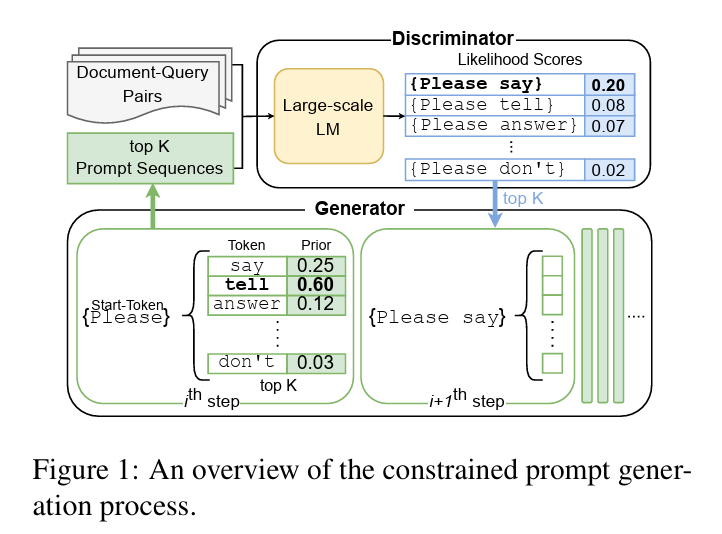

「深津式プロンプト」は、制作者の深津貴之氏が提唱する手法で、AIに役割や制約条件などを詳細に定義したテンプレートを用いて、一度の指示で精度の高い回答を得ることを目指します。

これは「一発で完璧な指示を出す」アプローチと言えます。

一方、ゴールシークプロンプトは「対話を重ねて完璧な答えに近づける」アプローチです。

どちらが優れているというわけではなく、明確な指示内容が決まっている場合は深津式、アイデア出しや思考の整理など、ゴールがまだ漠然としている場合にはゴールシークプロンプトが適していると言えるでしょう。

こちらは、深津式プロンプトのように厳格なルールや制約を与えてテキスト生成を制御するアプローチの学術的背景を解説した論文です。合わせてご覧ください。 https://aclanthology.org/2023.findings-acl.61.pdf

ゴールシークプロンプトを使う4つのメリット

ゴールシークプロンプトを活用することで、具体的にどのようなメリットが得られるのでしょうか。

ここでは、ゴールシークプロンプトがもたらす4つの主要なメリットについて解説します。

- メリット1:質の高いアウトプットが得られる

- メリット2:新しいアイデアや視点が生まれる

- メリット3:思考が整理され作業が効率化する

- メリット4:様々なタスクに応用できる汎用性の高さ

これらのメリットを理解することで、より効果的にゴールシークプロンプトを使いこなせるようになります。

メリット1:質の高いアウトプットが得られる

最大のメリットは、最終的なアウトプットの質が格段に向上することです。

AIとの対話を通じて、タスクの背景、目的、制約条件などが明確になります。

AIはこれらの詳細な情報に基づいて回答を生成するため、表面的で一般的な内容ではなく、あなたの状況に特化した、具体的で実践的なアウトプットが期待できます。

まるで優秀なコンサルタントと壁打ちをしているかのように、思考を深めながら成果物のクオリティを高めていくことが可能です。

メリット2:新しいアイデアや視点が生まれる

AIからの質問は、自分だけでは思いつかなかったような新しい視点やアイデアをもたらしてくれます。

例えば、事業計画を立てている際に、AIから「想定する最大の失敗リスクは何ですか?」や「競合がまだ手をつけていないニッチな市場はどこですか?」といった質問をされることで、思考の盲点に気づかされることがあります。

このように、AIを思考の触媒として活用することで、創造性を刺激し、より革新的なアイデアを生み出すきっかけになります。

こちらは、AIとの「共創」が、人間単独の作業よりも多くの、そして優れたアイデアを生み出すことを12の研究を通じて検証した記事です。合わせてご覧ください。 https://www.uxtigers.com/post/ideation-is-free

メリット3:思考が整理され作業が効率化する

ゴールシークプロンプトを使うと思考が整理され、タスクの全体像が明確になり作業効率が向上します。

「最終的に何を達成したいのか」「そのために何が必要なのか」をAIに説明し、質問に答えていく過程で、頭の中にある漠然としたイメージが言語化され、体系化されていきます。ゴールシークプロンプトの対話プロセスは、自分自身の思考を整理する上でも非常に役立ちます。

タスクの全体像や手順が明確になるため、手戻りが減り、作業全体の効率が大幅に向上します。

何から手をつければいいか分からないような複雑なタスクに取り組む際に、特に有効な手法です。

メリット4:様々なタスクに応用できる汎用性の高さ

ゴールシークプロンプトは、一度使い方を身につければあらゆるタスクに応用できる高い汎用性を持っています。

ビジネス文書の作成、プログラミングコードの生成、学習計画の立案、旅行のプランニング、個人的な悩み相談まで、ゴールが設定できるあらゆるタスクに応用できます。

対話を通じてゴールを明確にしていくという基本的なフレームワークは変わらないため、一度使い方をマスターすれば、様々な場面でChatGPTの能力を最大限に引き出すことができるようになります。

こちらは、ChatGPTの具体的な業務活用事例を40選紹介した記事です。合わせてご覧ください。

ゴールシークプロンプトの基本的な使い方【3ステップ】

ゴールシークプロンプトの理論は分かったけれど、実際にどう使えばいいのか分からない、という方もいるでしょう。

ここからは、ゴールシークプロンプトを実践するための基本的な3つのステップを紹介します。

- ステップ1:達成したいゴールを明確に定義する

- ステップ2:最初のプロンプトを送信する

- ステップ3:対話を重ねてアウトプットの精度を高める

この3つのステップを順番に実行することで、誰でも簡単にゴールシークプロンプトを始めることができます。

ステップ1:達成したいゴールを明確に定義する

まず最初に、あなたがAIと一緒に達成したい「ゴール」をできるだけ明確に定義します。

このゴールが曖昧だと、AIとの対話も的を得ないものになってしまいます。

例えば、「ブログ記事を書きたい」という漠然としたゴールではなく、「ChatGPT初心者向けに、ゴールシークプロンプトのメリットを解説する1500字程度のブログ記事を書きたい」のように、具体的であればあるほど良いでしょう。

この段階で、目的、ターゲット読者、含めたい要素などを自分の中で整理しておくことが重要です。

ステップ2:最初のプロンプトを送信する

次に、定義したゴールを達成したいという意思と、対話を始めたいという要望をAIに伝えます。

ここでのポイントは、AIにいきなり答えを求めず、「これから〇〇をしたい。最高の〇〇を作るために、私に必要な質問を一つずつしてください」のように、質問を促す形でプロンプトを送信することです。

この最初のプロンプトが、AIを「思考のパートナー」モードに切り替えるスイッチの役割を果たします。

AIに主導権を渡し、対話の口火を切ってもらうことが重要です。

ステップ3:対話を重ねてアウトプットの精度を高める

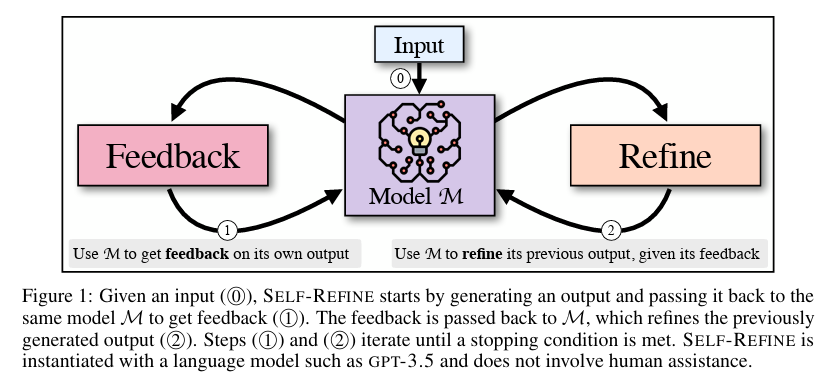

AIと対話を重ねることで、タスクの理解が深まり、より精度の高いアウトプットを得られます。

AIから最初の質問が来たら、それに対して誠実に、そして具体的に回答します。あなたの回答を受けて、AIはさらに次の質問を投げかけてきます。この対話を数回繰り返すことで、AIはタスクの解像度をどんどん高めていきます。

途中でAIの解釈がずれていると感じたら、遠慮なく軌道修正を指示しましょう。十分な情報が揃ったとAIが判断した時点で、最終的なアウトプットの生成を依頼します。

生成されたアウトプットに満足できない場合は、どの点を修正したいかを具体的に伝え、さらに対話を続けることも可能です。

こちらは、AIが外部からのフィードバックを基に、反復的に自身の生成物を改善していく「Self-Refine」というフレームワークを提案した論文です。合わせてご覧ください。 https://openreview.net/pdf?id=S37hOerQLB

【コピペOK】シーン別ゴールシークプロンプトの例文とテンプレート

ここでは、すぐに使えるゴールシークプロンプトの具体的な例文を、ビジネスシーン別にご紹介します。

また、どんな場面でも応用可能な万能テンプレートも用意しました。

これらの例文をコピー&ペーストして少し書き換えるだけで、今日からあなたもゴールシークプロンプトを実践できます。

ゴールシークプロンプト以外にも、様々なシーンですぐに使えるプロンプトのテンプレート集はこちらの記事で紹介しています。合わせてご覧ください。

【例文】マーケティング施策の立案

あなたは、経験豊富なマーケティングコンサルタントです。

これから、弊社が新しく発売する「ビジネスパーソン向けの高機能バックパック」のマーケティング施策を立案したいと考えています。

最高の施策を立案するために、私に一つずつ必要な質問をしてください。

【例文】新規事業のアイデア出し

あなたは、革新的なアイデアを生み出すのが得意なビジネスプランナーです。

私は、現在のリソース(資本金1000万円、エンジニア3名)を活用して、社会貢献につながる新しいWebサービスを立ち上げたいと考えています。

有望な事業アイデアを複数出すために、私に一つずつ質問をしてください。まずは最も重要だと思う質問からお願いします。

【例文】ブログ記事の構成案作成

あなたは、SEOに強いプロの編集者です。

これから、「ゴールシークプロンプト」というキーワードでSEO記事の構成案を作成したいです。

想定読者は、ChatGPTを使い始めたばかりの初心者です。

読者の検索意図を満たす最高の構成案を作るために、私に質問をしながら、一緒に構成案を完成させてください。

【テンプレート】あらゆる場面で使える万能フォーマット

命令書

あなたは、{AIに与えたい役割}です。

これから、{達成したいゴール}について、あなたと対話しながら最終的なアウトプットを生成したいです。

目的

{このタスクの最終的な目的}

制約条件

・{守ってほしいルールや条件}

・{アウトプットの形式指定など}

実行プロセス

最高の{アウトプット}を生成するために、私に必要な情報を一つずつ質問してください。

ゴールシークプロンプトの効果を最大化する3つのコツ

ゴールシークプロンプトは非常に強力な手法ですが、その効果を最大限に引き出すためにはいくつかのコツがあります。

ここでは、特に重要な3つのポイントを紹介します。

- コツ1:ゴールは具体的かつ測定可能なものにする

- コツ2:制約条件や役割を与えて思考を促す

- コツ3:一度の対話で諦めず粘り強く続ける

これらのコツを意識することで、AIとの対話の質が向上し、より満足のいく結果を得られるようになります。

コツ1:ゴールは具体的かつ測定可能なものにする

最初のステップで設定するゴールは、できるだけ具体的で、可能であれば測定可能なものにすることが重要です。

「良いプレゼン資料を作りたい」という曖昧なゴールよりも、「来週の役員会議で、新規事業計画の承認を得るための10枚のスライドからなるプレゼン資料を作りたい」というゴールの方が、AIは何をすべきかを正確に理解できます。

目標が明確であるほど、AIからの質問も的確になり、対話がスムーズに進みます。

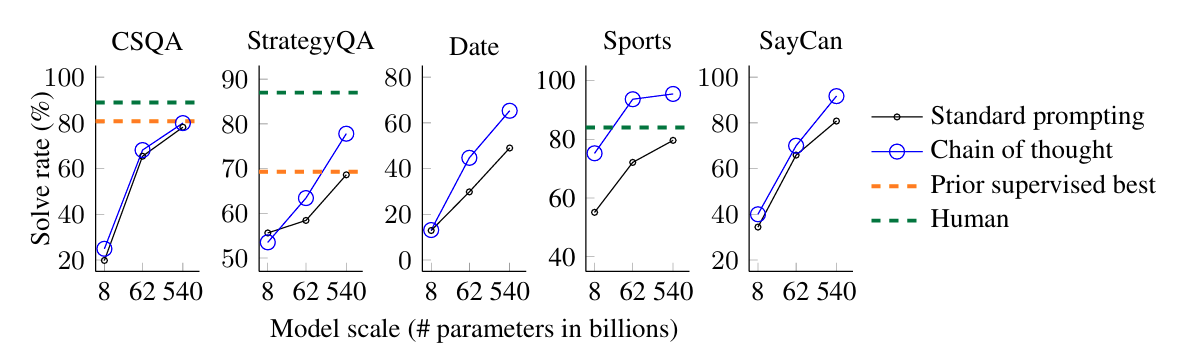

こちらは、複雑な問題に対して中間的な思考ステップを生成させることでAIの推論能力を向上させる「Chain-of-Thought」を提唱した画期的な論文です。合わせてご覧ください。 https://openreview.net/pdf?id=_VjQlMeSB_J

コツ2:制約条件や役割を与えて思考を促す

役割を与えることで、AIの思考の方向性を定め、その役割に沿った専門的な視点からの質問を引き出すことができます。

プロンプトの中に、AIに特定の役割(例:あなたは優秀な編集者です)を与えたり、制約条件(例:専門用語は使わずに説明してください)を加えたりすることも非常に効果的です。

また、制約条件はアウトプットの品質をコントロールし、意図しない方向に話が進むのを防ぐ役割を果たします。

これにより、より質の高い対話が実現します。

コツ3:一度の対話で諦めず粘り強く続ける

対話がうまくいかない場合は、「その質問の意図は何ですか?」と聞き返したり、「〇〇という観点から質問してください」と軌道修正を指示したりすることで、対話の流れをコントロールできます。

ゴールシークプロンプトは、魔法の杖ではありません。

時には、AIが意図をうまく汲み取れなかったり、見当違いの質問をしてきたりすることもあります。

しかし、そこで諦めてはいけません。

粘り強く対話を続ける姿勢が、最終的なアウトプットの質を決定づけます。

ゴールシークプロンプトを使う際の注意点

非常に便利なゴールシークプロンプトですが、利用する際にはいくつかの注意点があります。

事前に注意点を理解しておくことで、デメリットを最小限に抑え、スムーズに活用することができます。

- 注意点1:対話が増え、時間がかかる場合がある

- 注意点2:最初のプロンプト設計が重要になる

- 注意点3:生成された情報は必ずファクトチェックする

これらのポイントを頭に入れて、賢くゴールシークプロンプトを使いこなしましょう。

注意点1:対話が増え、時間がかかる場合がある

ゴールシークプロンプトは、対話を重ねることを前提とした手法のため、一度の指示で完結するプロンプトと比較して、アウトプットを得るまでに時間がかかる場合があります。

特に、複雑なタスクや、ゴールが非常に曖昧な状態から始める場合は、対話のラリーが長くなる傾向にあります。

すぐに答えが欲しい単純なタスクの場合は、無理にゴールシークプロンプトを使わず、シンプルな指示の方が効率的なこともあります。

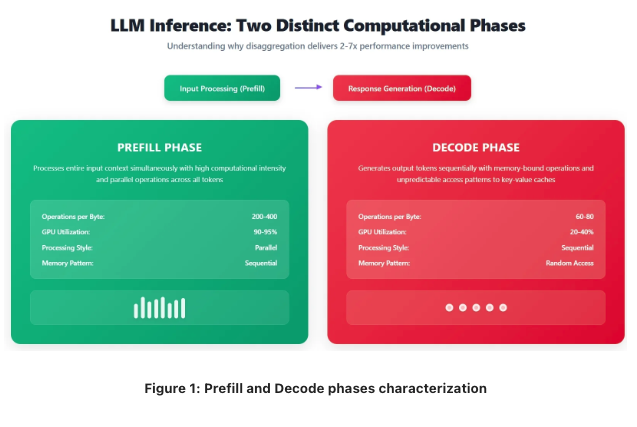

こちらは、複数ターンにわたる対話(ゴールシーク)が、単発の指示(深津式)よりも多くの計算資源を必要とする理由を技術的に解説した記事です。合わせてご覧ください。 https://www.infoq.com/articles/llms-evolution-ai-infrastructure/

注意点2:最初のプロンプト設計が重要になる

対話の質は、最初のプロンプトで大きく左右されます。

達成したいゴールやAIに与える役割が不明確だと、AIもどのような質問をすれば良いか分からず、対話がうまく噛み合わない可能性があります。

「ステップ1:達成したいゴールを明確に定義する」で解説したように、対話を始める前に、自分の中でタスクの目的や要件を整理しておくことが、成功の鍵となります。

最初のプロンプトにこそ、時間をかけて丁寧な設計を心がけましょう。

注意点3:生成された情報は必ずファクトチェックする

これはゴールシークプロンプトに限らず、生成AI全般に言えることですが、AIが生成した情報には、誤りが含まれている可能性があります。

特に、統計データ、法律、最新の技術情報など、正確性が求められる内容については、必ず信頼できる情報源でファクトチェックを行ってください。

例えば、最新のAIモデルであるGPT-5は、以前のモデルより精度が向上していますが、それでも情報の完全な正確性を保証するものではありません。

AIはあくまで優秀なアシスタントであり、最終的な判断と責任は利用者が負うということを忘れないようにしましょう。

こちらは、AIへの過度な依存が人間の批判的思考力を低下させる「認知的オフロード」のリスクと対策について解説した記事です。合わせてご覧ください。 https://trainingindustry.com/articles/artificial-intelligence/how-proper-ai-training-can-mitigate-the-dangers-of-cognitive-offloading/

あなたの指示、AIに届いてる?ChatGPTの性能を120%引き出す「対話型プロンプト術」

ChatGPTに指示を出しても、どこか的外れな答えが返ってきてがっかりした経験はありませんか?実は、一度の指示で完璧な答えを求める方法は、AIの能力を十分に引き出せていない可能性があります。

ケンブリッジ大学の研究でも、AIへの指示の明確さや文脈の提供が、アウトプットの質に直接影響することが示されています。しかし、心配はいりません。AIを単なる「回答生成ツール」ではなく、「思考を深めるパートナー」として扱う新しい対話方法を実践すれば、その性能を最大限に引き出すことができます。この記事では、あなたのChatGPTを優秀なアシスタントに変える、最新の対話型プロンプト術を解説します。

なぜ一度の指示では不十分なのか

私たちが普段、人と仕事を進める時を想像してみてください。「マーケティング案よろしく」と一言で頼む人はいません。「新商品のターゲットは誰で、予算はいくらで、目的は何か」といった背景情報を共有し、対話を重ねてゴールを目指すはずです。AIも同じです。一度の指示だけでは、あなたが本当に求めていることの背景や文脈、細かいニュアンスを理解することは困難です。この「人間とAIの認識のズレ」こそが、期待外れのアウトプットが生まれる最大の原因なのです。

AIを「思考パートナー」に変える対話術

では、どうすればAIと認識を合わせ、質の高いアウトプットを生み出せるのでしょうか。答えはシンプルで、AIに「質問させる」ことです。あなたがゴールを提示し、その達成に必要な情報をAI自身に考えさせ、質問させるのです。

魔法のプロンプト例:

「あなたは優秀なコンサルタントです。これから(達成したいゴール)について、あなたと対話しながら最高の企画書を作成したいです。目的は(このタスクの最終目的)です。最高の企画書を完成させるために、私に必要な情報を一つずつ質問してください。」

このプロセスを通じて、AIはあなたの思考のパートナーとなり、あなた自身も気づいていなかった論点や必要な情報を引き出してくれます。AIからの質問に答えていくうちに、あなたの頭の中も整理され、ゴールがより明確になっていくでしょう。これは、AIを使って答えを得るのではなく、AIと共に答えを「創り出す」ための新しいコミュニケーション手法なのです。

引用元:

ケンブリッジ大学の研究者らが参加した研究では、大規模言語モデル(LLM)との対話的なやり取りが、単発の指示に比べてタスクの成功率を向上させることが示されています。(Bang, Y., et al. “A Multitask, Multilingual, Multimodal Evaluation of ChatGPT on Reasoning, Hallucination, and Interactivity.” 2023年)

まとめ

生成AIの活用が業務効率化の鍵として注目されていますが、多くの人が「プロンプトの書き方が難しい」「期待通りの答えが得られない」という課題を抱えています。

ゴールシークプロンプトのような高度なテクニックも存在しますが、全社員がそれを習得し、使いこなすのは現実的ではありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、マーケティング施策の立案やブログ記事の構成案作成、議事録の要約など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、難しいプロンプトを考えることなく、誰でも直感的に質の高いアウトプットを得られます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプロンプトの知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“プロンプト不要の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。