「法人でAIチャットを導入したいけど、JAPAN AI CHATの評判はどうなの?」

「ChatGPTと何が違うの? セキュリティは大丈夫?」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、JAPAN AI CHATの実際の評判や口コミ、料金体系、そしてChatGPTや他社サービスとの具体的な違いについて解説しました。

法人向けAIサービスの導入を検討している企業担当者様が知りたい情報を網羅しています。

きっと役に立つと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。

JAPAN AI CHATの総合評価と利用者の口コミ

こちらは、ITreviewに寄せられたJAPAN AI CHAT利用者の実際の口コミ一覧です。 合わせてご覧ください。 https://www.itreview.jp/products/japan-ai-chat/reviews

JAPAN AI CHATの評判について、利用者の口コミを調査しました。

全体的に「業務効率が上がった」「使いやすい」といった良い評判が多く見受けられます。

ここでは、具体的な良い評判と、想定される懸念点について解説します。

利用者の良い評判・口コミ

JAPAN AI CHATの利用者からは、特に業務効率化と使いやすさ、サポート体制に関して高い評価が寄せられています。

「メール作成時間が1/5になった」「悩む時間が半分以下になった」など、具体的な工数削減効果を実感している声が多く見られます。

また、「操作が直感的で特別な研修を必要とせず、誰でもすぐに業務に取り入れやすい」というUI/UXに関する口コミもありました。

これは、AIツールの導入ハードルとなりがちな「使いこなせない」という問題をクリアしている点を示しています。

さらに、「サポート体制が手厚い」「新バージョンのLLMリリースが速い」といった、導入後の運用面や機能更新のスピードに対する満足度も高いようです。

「いろいろなAIの種類も導入しており、必要なタイミングで適切なAIを選択できる」というマルチLLM対応も、特定のタスクに最適なAIを使える点で評価されています。

「中小企業の生成AI活用の入門版として最適」という意見もあり、企業規模を問わず導入しやすいサービスであることが伺えます。

利用者の悪い評判・口コミ

JAPAN AI CHATに関する明確な「悪い評判」や「悪い口コミ」は、今回の調査では見つけることができませんでした。

ITreviewなどの口コミサイトでも、多くが機能面やサポート面を評価する肯定的な内容で占められています。

これは、サービスが法人向けに特化しており、導入前に十分な検討やサポートが行き届いている結果とも考えられます。

ただし、一般的に法人向けSaaSツールで懸念されがちな点として、コスト面が挙げられます。

JAPAN AI CHATは具体的な料金プランを公開しておらず、見積もり(要問い合わせ)となっています。

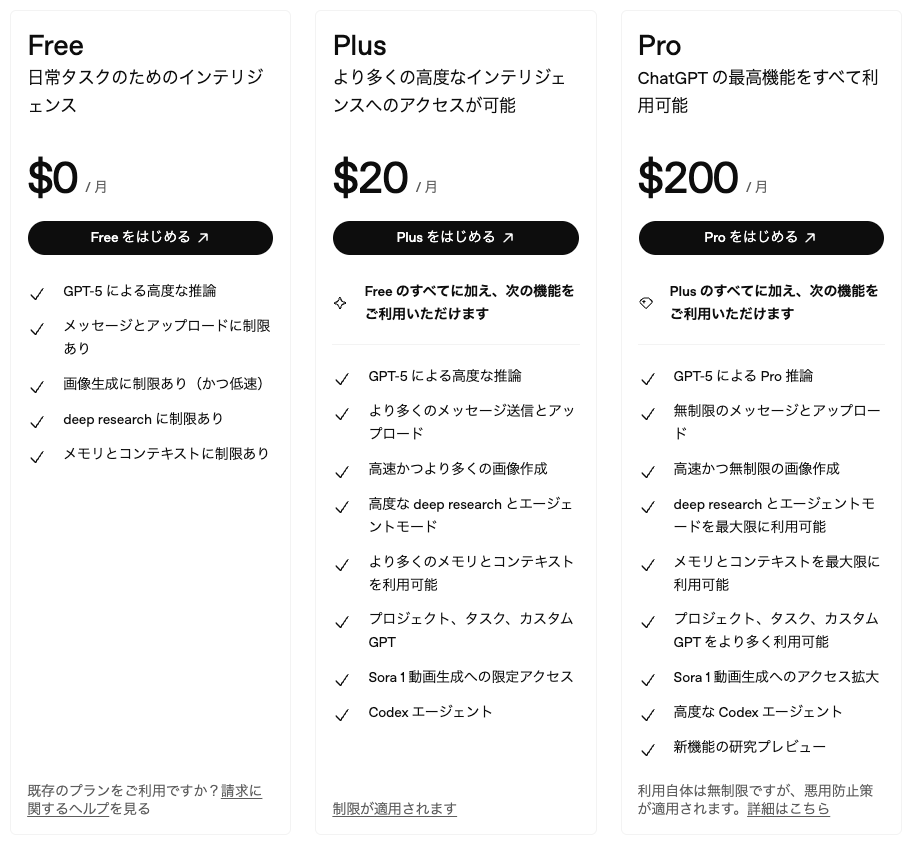

そのため、個人のChatGPT Plus(月額20ドル程度)のような安価な利用を想定していると、初期費用や月額費用が「高い」と感じる可能性はゼロではありません。

比較対象となるChatGPTの料金プラン体系については、公式サイトをご覧ください。https://chatgpt.com/ja-JP/pricing/

また、多機能であるがゆえに、自社の特定の課題解決にどの機能をどう使えば最適か、導入初期に戸惑う可能性も考えられます。

とはいえ、これらはあくまで想定される懸念であり、実際の利用者からは「金額も高くないので、導入しやすい」という口コミも存在しています。

JAPAN AI CHATとは?法人向けAIチャットの主な特徴

JAPAN AI CHATは、JAPAN AI株式会社が提供する法人向けのAIチャットサービスです。

JAPAN AI CHATの機能や特徴に関する公式情報はこちらをご覧ください。 https://japan-ai.co.jp/chat/

単なるチャット機能だけでなく、企業の生産性を高めるための様々な特徴を持っています。

ここでは、JAPAN AI CHATの評判を支える3つの主な特徴について解説します。

機密情報を守る高度なセキュリティ

法人がAIを利用する上で最大の懸念点の一つが、セキュリティです。

JAPAN AI CHATは、この点において明確な強みを持っています。

入力されたデータがAIの学習に利用されることはなく、機密情報の漏洩リスクを徹底的に排除しています。

各企業専用の環境でサービスを利用できるため、社内秘のデータや顧客情報を扱う際にも安心です。

公式サイトでも「上場企業水準のセキュリティ」と謳っており、金融機関や大手企業での導入にも耐えうるセキュリティレベルを確保している点が、多くの企業に選ばれる理由となっています。

一般的なコンシューマー向けAIチャットサービスでは、入力した情報が意図せず学習データとして再利用されるリスクが指摘されることがありますが、JAPAN AI CHATはその心配がないため、全社的に利用を推進しやすいと言えるでしょう。

法人向けAIツールに求められるセキュリティ水準や、他サービスとの比較についてはこちらの記事で詳しく解説されています。 合わせてご覧ください。 https://ai-keiei.shift-ai.co.jp/secure-generative-ai-tools/

売上向上に繋がるカスタマイズAI

JAPAN AI CHATの大きな特徴は、社内データと連携できる「RAG(Retrieval-Augmented Generation)」技術を搭載している点です。

これにより、自社の製品マニュアル、過去の議事録、社内規定、顧客対応履歴(Excel, PDF, URLなど)をAIに読み込ませることが可能です。

例えば、顧客からの専門的な問い合わせに対して、社内ドキュメントを基にした正確な回答をAIが即座に生成したり、営業担当者がSalesforceなどの外部データと連携し、過去の商談履歴に基づいた最適な提案資料を作成したりできます。

単なる一般的な知識を回答するAIではなく、自社の「資産」であるデータを活用し、業務に直結する高精度なアウトプットを生み出す「自社専用AI」として機能します。

これにより、業務効率化だけでなく、サービス品質の向上や売上向上に直接貢献することが期待できます。

生成AIに社内データを学習させる方法については、メリットや注意点を含めてこちらの記事で詳しく解説しています。 合わせてご覧ください。

AIがプロンプト(指示文)の改善も支援

生成AIを使いこなすには「プロンプト(指示文)」の質が重要ですが、多くの人がその作成に難しさを感じています。

JAPAN AI CHATは、この課題を解決するための支援機能も充実しています。

業務ですぐに使える豊富なプロンプトテンプレートが用意されており、AIの利用に慣れていない社員でも、クリック一つで高品質な指示を出すことができます。

さらに、自社で作成した効果的なプロンプトをテンプレートとして保存し、チームや部署全体で共有することも可能です。

これにより、特定の社員だけがAIを使いこなせる「スキルの属人化」を防ぎ、組織全体のAIリテラシーと生産性を底上げできます。

また、導入後のサポートとして、カスタマーサクセスチームが企業ごとの利用状況に合わせて、専用のテンプレート作成を支援してくれる点も、単なるツール提供に終わらない手厚いサポート体制として評価されています。

JAPAN AI CHATの料金プラン

JAPAN AI CHATの導入を検討する上で、料金プランは重要な要素です。

ここでは、JAPAN AI CHATの料金体系と支払い方法について、現在公開されている情報をまとめました。

料金体系と主なプラン

JAPAN AI CHATの具体的な料金プランや価格は、公式サイト上では公開されていません。

利用料金は「要問い合わせ」となっており、企業の利用規模(ユーザー数)や必要な機能、求めるセキュリティレベル、導入サポートの内容などに応じて、個別の見積もりが必要となります。

これは、JAPAN AI CHATが個々の企業のニーズに合わせてカスタマイズすることを前提とした、法人向け特化型のサービスであるためです。

一部の口コミでは「金額も高くないので、導入しやすい」という声もありますが、これは利用する機能や規模に対するコストパフォーマンスを評価したものと考えられます。

参考までに、一般的な法人向けAIチャットボットの費用相場は、初期費用が数十万円から100万円程度、月額費用が数万円から数十万円程度とされています。

JAPAN AI CHATの導入を検討する場合は、まず自社の課題や必要な機能を整理した上で、公式に問い合わせて見積もりを取得することをおすすめします。

利用可能な支払い方法

JAPAN AI CHATの利用料金に関する支払い方法(例:銀行振込、クレジットカード払いなど)についても、具体的な情報は公式サイト上では公開されていません。

料金プランと同様に、個別の見積もりや契約の段階で、支払い条件や方法について確認する必要があります。

法人向けサービスの場合、一般的には銀行振込(請求書払い)に対応しているケースがほとんどですが、詳細については導入支援の担当者、またはカスタマーサクセスに直接問い合わせるのが確実です。

JAPAN AI CHATとChatGPT・他社サービスとの違いを比較

JAPAN AI CHATの評判が良いことは分かりましたが、最も普及しているChatGPTや、他の類似サービスとは何が違うのでしょうか。

ここでは、それぞれのサービスとの違いを比較し、JAPAN AI CHATの立ち位置を明確にします。

JAPAN AI CHATとChatGPTの比較表

JAPAN AI CHATとOpenAIが提供するChatGPT(特に個人向けプラン)との違いは、主に「セキュリティ」「データ連携」「サポート」の3点にあります。

| 比較項目 | JAPAN AI CHAT | ChatGPT (個人向け) |

| 主な対象 | 法人(企業・組織) | 個人・法人 |

| セキュリティ | 高(データは学習に利用されない、専用環境) | 低~中(入力データが学習に使われる可能性あり ※設定変更可) |

| データ連携 (RAG) | ◎(社内文書、PDF, Excel, URL, 外部DBと連携) | △(限定的、またはAPI経由での開発が必要) |

| サポート体制 | ◎(導入支援、カスタマーサクセス、専用テンプレ作成) | ×(コミュニティフォーラムやドキュメントが中心) |

| LLMの選択 | ○(マルチLLM対応、最新モデルを随時搭載) | △(プランにより利用できるモデルが異なる ※o1シリーズなど) |

| 料金 | 要問い合わせ(個別見積もり) | 無料プラン、有料プラン(月額固定) |

最も大きな違いは、法人利用を前提としたセキュリティの高さです。JAPAN AI CHATは入力データをAIの学習から守りますが、個人向けのChatGPTではその保証がありません。

また、JAPAN AI CHATは自社データを連携させて「自社専用AI」として活用できる点や、導入から活用まで手厚いサポートを受けられる点が、ChatGPT単体での利用とは大きく異なります。

ChatGPTの企業向け導入ガイドでは、料金、セキュリティ、活用事例、代替サービスについて網羅的に解説しています。 合わせてご覧ください。

他の類似AIチャットサービスとの違い

市場にはJAPAN AI CHAT以外にも、多くの法人向けAIチャットサービスが存在します。

それらのサービスと比較した際のJAPAN AI CHATの強みは、「マルチLLM対応」と「手厚い伴走サポート」にあると考えられます。

多くのサービスが特定のAIモデル(例:GPT-4のみ)に依存している場合がありますが、JAPAN AI CHATは最新のOpenAI o1シリーズ(o1-miniなど)やGPT-4o、Claudeなど、常に世界最新の複数のAIモデル(LLM)を選択できる柔軟性を持っています。

これにより、「このタスクは要約が得意なAIで」「このタスクは推論が速いAIで」といった使い分けが可能です。

また、JAPAN AI株式会社は「10,000社以上の顧客支援」実績を持つジーニーグループの一員であり、ツールを提供するだけでなく、導入企業がAI活用を社内に浸透させ、成果を出せるようになるまでのカスタマーサクセスが手厚い点も、他社サービスに対する優位性となっています。

単に高機能なAIを使えるだけでなく、それを組織で使いこなすための支援体制が整っている点が、JAPAN AI CHATの大きな特徴です。

ChatGPT以外のおすすめAIチャットツールや、その特徴、選び方については、こちらの記事で詳しく解説しています。 合わせてご覧ください。

JAPAN AI CHATの導入事例

JAPAN AI CHATは、どのような企業で、どのように活用されているのでしょうか。

ここでは、公開されている情報から具体的な導入事例を2つ紹介します。

公式サイトでは、記事で紹介する事例以外にも、様々な業界での活用事例が紹介されています。 合わせてご覧ください。 https://japan-ai.co.jp/case-study/

導入事例1:株式会社マイナビ(人材・情報サービス)

大手人材・情報サービス企業の株式会社マイナビでは、JAPAN AI CHATを導入し、業務効率化に大きな成果を上げています。

主な活用シーンは、記事制作、資料作成、新規事業のアイデア出しなど、多岐にわたります。

導入前は、これらの作業に多くの時間とリソースを割いていました。

JAPAN AI CHATを活用することで、AIがたたき台を作成したり、リサーチを支援したりすることで、作業時間が大幅に短縮されました。

具体的には、従来4〜5時間かかっていた作業が1〜2時間で完了するようになり、単なる時間短縮だけでなく、創出された時間でより創造的な業務に取り組むことが可能となり、業務の質自体が向上したと報告されています。

これは、JAPAN AI CHATが持つマルチLLM対応やデータ連携機能を、企業のコア業務であるコンテンツ制作にうまく活用した好例と言えます。

導入事例2:中小企業(サービス業)

JAPAN AI CHATは大手企業だけでなく、中小企業でも導入が進んでいます。

ITreviewに寄せられた口コミによれば、ある中小企業では「生成AI活用の入門版として運用を進めている」とのことで、AI導入の第一歩としてJAPAN AI CHATを選定しています。

選定理由として「ユーザインタフェースが非常に優れており、使いやすい」「LLMも新バージョンがリリース後に速やかに利用できる」点を挙げています。

専任のIT担当者を置くことが難しい中小企業にとって、直感的に操作できるUIや、常に最新のAI技術を利用できる環境は、導入の決め手となります。

また、別のサービス業の企業では、顧客からの「よくある質問」対応に活用し、24時間365日対応可能な体制を構築。

これにより、問い合わせの人員配置を最適化しつつ、顧客を待たせることなく対応できるため、サービス品質の向上に繋がっているとの声もありました。

JAPAN AI CHATの運営会社「JAPAN AI株式会社」について

信頼できるサービスかを見極める上で、運営会社の情報は不可欠です。

JAPAN AI CHATを運営するJAPAN AI株式会社について、その背景と会社概要を解説します。

JAPAN AI CHATの運営元であるJAPAN AI株式会社の企業情報はこちらをご覧ください。 https://japan-ai.co.jp/

株式会社ジーニーの子会社

JAPAN AI CHATを運営するJAPAN AI株式会社は、2023年4月に設立された、比較的新しい会社です。

しかし、その母体は東京証券取引所グロース市場に上場している株式会社ジーニー(Geniee, Inc.)です。

JAPAN AI株式会社は、ジーニー社の100%子会社として、AI技術を活用したプロダクト開発やコンサルティングを専門に行う戦略的AIカンパニーとして誕生しました。

ジーニー社は、創業以来マーケティングテクノロジー分野で事業を展開し、10,000社以上の顧客支援実績を持っています。

この強力な経営基盤と、長年にわたるBtoB領域での顧客課題解決ノウハウが、JAPAN AI CHATのサービス開発や手厚いサポート体制に活かされています。

上場企業のグループ会社であるという信頼性は、特にセキュリティや長期的な運用を重視する法人にとって、大きな安心材料となります。

会社概要

JAPAN AI CHATの運営会社の概要は以下の通りです。

| 項目 | 内容 |

| 会社名 | JAPAN AI株式会社 |

| 設立 | 2023年4月14日 |

| 代表者 | 代表取締役社長 工藤 智昭(株式会社ジーニー 代表取締役社長 兼任) |

| 所在地 | 東京都新宿区西新宿6-8-1 |

| 資本金 | 約9.7億円 |

| 株主 | 株式会社ジーニー(100%) |

| 事業内容 | AI導入コンサルティング、AIを活用したプロダクト開発・販売、AIの研究開発 |

(2025年11月時点の情報)

代表取締役の工藤氏は、親会社であるジーニーの創業者かつ代表取締役社長も兼任しており、グループ全体としてAI事業に強力なコミットメントを持っていることが伺えます。

JAPAN AI CHATに関するよくある質問

最後に、JAPAN AI CHATの導入を検討する際によく寄せられる質問について、これまでの情報を基に回答します。

セキュリティは安全ですか?

はい、非常に安全な設計になっています。

JAPAN AI CHATは法人向けに特化しており、上場企業水準のセキュリティを確保しています。

入力したデータがAIの学習に利用されることは一切なく、各企業専用の環境で運用されるため、機密情報や個人情報の漏洩リスクを最小限に抑えることができます。

社内規定や顧客データなど、外部に出せない情報を扱う場合でも安心して利用できる点が、多くの企業から高い評判を得ている理由の一つです。

無料プランはありますか?

いいえ、JAPAN AI CHATに個人向けの無料プランはありません。

料金は、利用する機能やユーザー数、サポート内容に応じて個別に算出される「要問い合わせ」の体系となっています。

これは、JAPAN AI CHATが高度なセキュリティと企業ごとのカスタマイズを前提とした法人専用サービスであるためです。

導入を検討する場合は、自社のニーズを伝えた上で、まずは見積もりを依頼することになります。

導入に関するサポートはありますか?

はい、手厚いサポート体制が用意されています。

JAPAN AI CHATは「ツールを導入して終わり」ではなく、AI活用を社内に定着させ、成果を出すまでのプロセスを支援(伴走)することを重視しています。

具体的なサポートとしては、AI活用のコンサルティング、業務に合わせた専用プロンプトテンプレートの作成支援、社内勉強会の実施など、カスタマーサクセスチームによる継続的なフォローが受けられます。

「手厚いサポート体制」は、利用者からの評判・口コミでも高く評価されているポイントです。

あなたの脳はサボってる?ChatGPTで「賢くなる人」と「思考停止する人」の決定的違い

ChatGPTを毎日使っているあなた、その使い方で本当に「賢く」なっていますか?実は、使い方を間違えると、私たちの脳はどんどん“怠け者”になってしまうかもしれません。マサチューセッツ工科大学(MIT)の衝撃的な研究がそれを裏付けています。

しかし、ご安心ください。東京大学などのトップ研究機関では、ChatGPTを「最強の思考ツール」として使いこなし、能力を向上させる方法が実践されています。この記事では、「思考停止する人」と「賢くなる人」の分かれ道を、最新の研究結果と具体的なテクニックを交えながら、どこよりも分かりやすく解説します。

【警告】ChatGPTはあなたの「脳をサボらせる」かもしれない

「ChatGPTに任せれば、頭を使わなくて済む」——。もしそう思っていたら、少し危険なサインです。MITの研究によると、ChatGPTを使って文章を作った人は、自力で考えた人に比べて脳の活動が半分以下に低下することがわかりました。

これは、脳が考えることをAIに丸投げしてしまう「思考の外部委託」が起きている証拠です。この状態が続くと、次のようなリスクが考えられます。

- 深く考える力が衰える: AIの答えを鵜呑みにし、「本当にそうかな?」と疑う力が鈍る。

- 記憶が定着しなくなる: 楽して得た情報は、脳に残りづらい。

- アイデアが湧かなくなる: 脳が「省エネモード」に慣れてしまい、自ら発想する力が弱まる。

便利なツールに頼るうち、気づかぬ間に、本来持っていたはずの「考える力」が失われていく可能性があるのです。

引用元:

MITの研究者たちは、大規模言語モデル(LLM)が人間の認知プロセスに与える影響について調査しました。その結果、LLM支援のライティングタスクでは、人間の脳内の認知活動が大幅に低下することが示されました。(Shmidman, A., Sciacca, B., et al. “Does the use of large language models affect human cognition?” 2024年)

【実践】AIを「脳のジム」に変える東大式の使い方

では、「賢くなる人」はChatGPTをどう使っているのでしょうか?答えはシンプルです。彼らはAIを「答えを出す機械」ではなく、「思考を鍛えるパートナー」として利用しています。ここでは、誰でも今日から真似できる3つの「賢い」使い方をご紹介します。

使い方①:最強の「壁打ち相手」にする

自分の考えを深めるには、反論や別の視点が不可欠です。そこで、ChatGPTをあえて「反対意見を言うパートナー」に設定しましょう。

魔法のプロンプト例:

「(あなたの意見や企画)について、あなたが優秀なコンサルタントだったら、どんな弱点を指摘しますか?最も鋭い反論を3つ挙げてください。」これにより、一人では気づけなかった思考の穴を発見し、より強固な論理を組み立てる力が鍛えられます。

使い方②:あえて「無知な生徒」として教える

自分が本当にテーマを理解しているか試したければ、誰かに説明してみるのが一番です。ChatGPTを「何も知らない生徒役」にして、あなたが先生になってみましょう。

魔法のプロンプト例:

「今から『(あなたが学びたいテーマ)』について説明します。あなたは専門知識のない高校生だと思って、私の説明で少しでも分かりにくい部分があったら、遠慮なく質問してください。」AIからの素朴な質問に答えることで、自分の理解度の甘い部分が明確になり、知識が驚くほど整理されます。

使い方③:アイデアを無限に生み出す「触媒」にする

ゼロから「面白いアイデアを出して」と頼むのは、思考停止への第一歩です。そうではなく、自分のアイデアの“種”をAIに投げかけ、化学反応を起こさせるのです。

魔法のプロンプト例:

「『(テーマ)』について考えています。キーワードは『A』『B』『C』です。これらの要素を組み合わせて、今までにない斬Rな企画の切り口を5つ提案してください。」AIが提案した意外な組み合わせをヒントに、最終的なアイデアに磨きをかけるのはあなた自身です。これにより、発想力が刺激され、創造性が大きく向上します。

まとめ

企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。

しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。