「ナノバナナ(Nano Banana)で画像を生成してみたけど、これって商用利用していいの?」

「Gemini 2.5 Flash Imageとも呼ばれるけど、利用規約が複雑でよくわからない…。」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、Googleの最新画像生成AI「ナノバナナ」の商用利用に関するルール、料金プラン、具体的な活用事例、そして利用時の注意点について徹底解説します。

Googleの最新AIの利用規約を読み解き、ナノバナナの商用利用におけるポイントをまとめました。

安全に活用するために、ぜひ最後までご覧ください。

そもそもナノバナナ(Nano Banana)とは?

まずは、ナノバナナがどのようなAIなのか、その基本機能と特徴を見ていきましょう。

他の画像生成AIとの違いを理解することで、ナノバナナの強みを活かした使い方が見えてきます。

ナノバナナ(Gemini 2.5 Flash Image)の概要

ナノバナナ(Nano Banana)とは、Googleが開発した最新の画像生成AI機能の通称です。

正式には、高速・軽量なAIモデル「Gemini 2.5 Flash」に搭載されている、あるいは密接に連携する画像生成技術を指します。

ナノバナナの基盤となっているGoogleの対話型AI「Gemini」について、その詳細な使い方や料金体系を解説した記事もございます。 合わせてご覧ください。

ナノバナナの最大の特徴は、その圧倒的な「速度」と「応答性」です。

ユーザーがプロンプト(指示文)を入力すると、ほぼリアルタイムで画像を生成・修正することが可能とされています。

従来の画像生成AIは、プロンプトを送信してから数十秒待つことが一般的でしたが、ナノバナナはこの待ち時間を大幅に短縮しました。

この高速性により、まるで会話するようにAIと対話し、試行錯誤しながら画像をブラッシュアップしていく新しい体験が可能になります。

チャットボットとの対話中に、文脈に合った画像を即座に生成するなど、これまでにないスピード感がナノバナナの革新的な点です。

他の画像生成AIとの違い(一貫性・プロンプト理解力)

ナノバナナは、単に速いだけではありません。MidjourneyやDALL-E 3といった他の主要な画像生成AIと比較して、特に「一貫性(Consistency)」と「プロンプト理解力」に優れているとされています。

ナノバナナの基盤であるGeminiを使った業務効率化について、具体的な活用事例とプロンプトを紹介した記事はこちらです。 合わせてご覧ください。

一貫性とは、例えば「青い帽子をかぶった犬」というキャラクターを、異なるポーズや背景で複数枚生成させたときに、キャラクターの特徴(犬種、帽子の色や形)が崩れずに維持される能力を指します。

ナノバナナはこの一貫性が高く、連続したストーリーを持つイラストや、同じキャラクターのバリエーションを作成する際に強力な武器となります。

また、基盤となっているGemini 2.5 Flashモデルの高い言語理解能力により、複雑で長いプロンプトや、画像内に特定のテキスト(文字)を描画するような指示も正確に解釈する能力が向上しています。

「『SALE』と書かれた赤い看板を持つ、驚いた顔の猫」といった具体的な指示にも、高い精度で応えられるのがナノバナナの強みです。

【結論】ナノバナナは商用利用できる?

ナノバナナの性能がわかったところで、最も重要な「商用利用」の可否について解説します。

結論から言えば、ナノバナナで生成した画像の商用利用は可能ですが、いくつかの重要なルールを守る必要があります。

ナノバナナで生成した画像は商用利用OK

結論として、ナノバナナ(Gemini 2.5 Flash Image)を使用して生成した画像は、原則として商用利用が可能です。

こちらはGoogleサポートコミュニティにおける、Gemini関連ツールの商用利用に関する見解です。 合わせてご覧ください。 https://support.google.com/gemini/thread/374564367/clarification-on-commercial-use-of-ai-generated-content-from-gemini-related-tools?hl=ja

Googleは、同社のAIサービス(Google AI StudioやVertex AIなど)で作成された生成物について、利用者が所有権を持つとは明言していないものの、その利用(商用利用を含む)を広く許可しています。

つまり、ナノバナナで生成した画像をWebサイトの素材、広告バナー、SNS投稿、商品デザインなどに使用し、それによって収益を得ることは認められています。

ただし、これは「何をしても良い」という意味ではありません。

Googleが定める利用規約やポリシーを遵守することが絶対条件となります。

生成AIを企業で利用する際のリスク管理については、こちらの記事で詳細に対策を解説しています。 合わせてご覧ください。

商用利用する際の利用規約と注意点

ナノバナナを商用利用する際は、Googleの「生成AIの禁止されている使用ポリシー(Generative AI Prohibited Use Policy)」に従う必要があります。

こちらがGoogleが定める「生成AIの禁止されている使用ポリシー」の全文です。 合わせてご覧ください。 https://policies.google.com/terms/generative-ai/use-policy

特に注意すべきは以下の点です。

まず、他者の著作権や商標権を侵害するような使い方は禁止されています。

例えば、「特定のアーティストの画風で」や「有名なキャラクターに酷似した」といったプロンプトで生成した画像を、本物であるかのように商用利用することはできません。

また、ヘイトスピーチ、差別的・暴力的なコンテンツ、詐欺的な行為、誤情報(フェイクニュース)の拡散、個人のプライバシーを侵害するような画像の生成と利用も固く禁じられています。

AI生成コンテンツを人間が作成したと偽る行為なども、大元の利用規約で禁止されています。 合わせてご覧ください。 https://policies.google.com/terms?hl=en-US

生成した画像が既存の作品や人物像と偶然似てしまう可能性もゼロではありません。

商用利用する前には、生成物が他者の権利を侵害していないか、利用者自身が最終的な確認を行う責任があります。

正式版への移行と利用時の留意点

この記事を執筆している2025年10月23日現在、ナノバナナ(Gemini 2.5 Flash Image)は、2025年10月初旬に「一般提供(GA)」、つまり正式版に移行しました。 (※2025年9月まではプレビュー版として提供されていましたが、現在は正式版として利用可能です。)

こちらはGemini 2.5 Flash Imageモデルの技術仕様、対応アスペクト比、プレビュー版の提供終了日などが記載された公式ドキュメントです。 合わせてご覧ください。 https://cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/models/gemini/2-5-flash-image

プレビュー版のサービスは、機能がまだ不安定であったり、利用規約が正式リリース版と異なる場合があります。 過去のGoogleのAIサービスでは、プレビュー期間中は商用利用が明示的に禁止されていたケースもありました。

ナノバナナもプレビュー期間を経て正式版となりましたが、規約は予告なく変更されるリスクが伴います。 また、生成される画像の品質が将来的に変更される可能性もあります。 重要なビジネス案件でナノバナナの画像を使用する場合は、利用時点での規約を詳細に確認することが賢明です。

ナノバナナの料金プランと利用回数制限

商用利用が可能であっても、コストがかかりすぎては使いにくいでしょう。

ここでは、ナノバナナを利用する際の料金体系と、利用可能な回数の制限について解説します。

ナノバナナは無料で使える?料金体系を解説

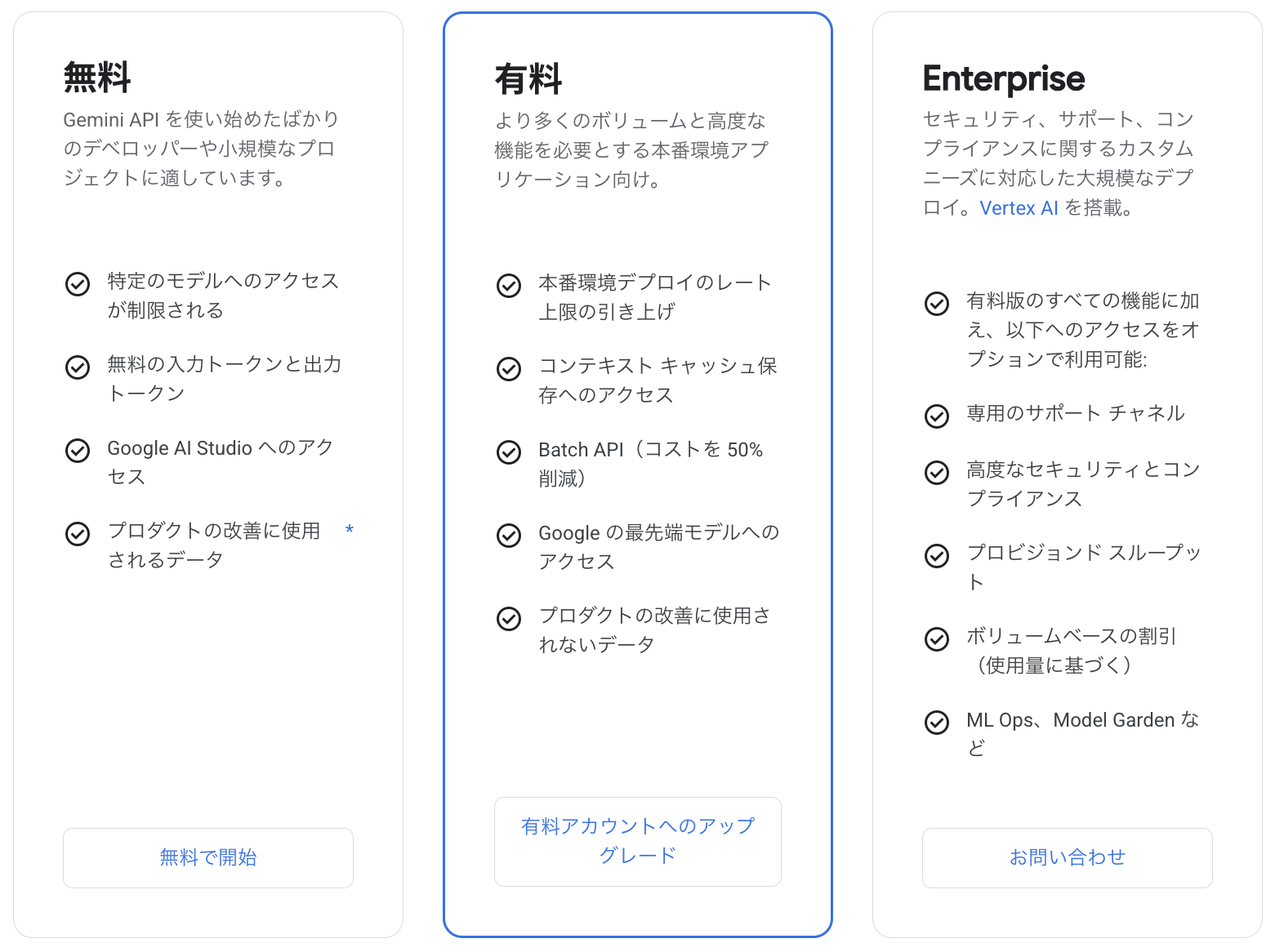

ナノバナナ(Gemini 2.5 Flash Image)は、利用するプラットフォームによって料金体系が異なります。

現在、Google AI Studioでは、プレビュー版として提供されており、一定の無料枠が設定されていることが多いです。

この無料枠の範囲内であれば、コストをかけずにナノバナナの機能を試すことができます。

一方、開発者が自身のアプリケーションやサービスにナノバナナの機能を組み込む場合、Google Cloudの「Vertex AI」などのAPI経由で利用することになります。

この場合の料金は、生成した画像の枚数や、利用したコンピューティングリソースに基づく従量課金制が基本です。

こちらはGemini API経由での画像生成(トークン量に基づく課金)に関する最新の料金表です。 合わせてご覧ください。 https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing

ナノバナナの基盤であるGemini 2.5 Flashは、高性能ながら低コストであることを特徴としており、他の高性能モデル(例: Gemini 2.5 Pro)と比較して、画像生成コストは安価に設定されると予想されます。

無料・有料プランの利用回数制限

Google AI Studioで提供される無料枠には、通常、利用回数の制限が設けられています。

こちらはGeminiアプリ(一般ユーザー向け)の無料プランおよび有料プラン(Google AI Proなど)における画像生成の上限枚数に関する公式ヘルプです。 合わせてご覧ください。 https://support.google.com/gemini/answer/16275805?hl=ja

例えば、「1分あたり15リクエストまで」といったレート制限(RPM: Requests Per Minute)や、1日あたりの総生成回数に上限が設けられる場合があります。

これは、多くのユーザーが公平にサービスを試せるようにするための措置です。

趣味での利用や機能のテストであれば無料枠で十分な場合もありますが、商用利用で大量の画像を安定して生成する必要がある場合は、この制限がネックになる可能性があります。

有料のAPI利用(Vertex AIなど)では、このような厳格な回数制限は基本的にありません。

ただし、アカウントごとに「クォータ(割り当て量)」が設定されており、短時間に大量のリクエストを送信しすぎると一時的に制限がかかることがあります。

このクォータは、プロジェクトの必要性に応じて引き上げを申請することが可能です。

ナノバナナの「透かし(SynthID)」は商用利用に関係ある?

ナノバナナで生成された画像には、「SynthID」と呼ばれる電子透かしが入ることがあります。

これが商用利用の妨げにならないか、不安に思う方もいるかもしれません。

ここではSynthIDの役割と、商用利用への影響について解説します。

「透かし」があっても商用利用は可能

結論から言うと、ナノバナナで生成された画像にSynthID(電子透かし)が含まれていても、商用利用は問題なく可能です。

SynthIDの有無は、商用利用の可否とは直接関係ありません。

この透かしは、画像の見た目を損なうものではなく、特定のツールを使わない限り人間には知覚できません。

したがって、生成した画像を広告バナーやWebサイトの挿絵として使用しても、デザイン上の問題は発生しません。

SynthIDは、あくまでその画像がAIによって生成されたものであることを示す「印」であり、利用を制限するためのものではありません。

SynthID(透かし)の仕組みと目的

SynthIDは、Google DeepMindによって開発された革新的な電子透かし技術です。

この技術は、画像データのピクセルレベルで、人間の目には見えない微細な変更(透かし)を埋め込みます。

この透かしは、画像をトリミングしたり、スクリーンショットを撮ったり、フィルターをかけたりしても、高い精度で検出可能である点が特徴です。

SynthIDの主な目的は、AI生成コンテンツの「透明性」を確保することです。

AIによって作られたリアルな画像が、本物の写真と見分けがつかなくなり、誤情報(フェイク画像)の拡散に利用されるリスクが高まっています。

SynthIDが埋め込まれていれば、専用のツールでスキャンすることで、その画像がAI生成物であることを特定できます。

これは、悪用を防ぎ、AI技術への信頼性を高めるための取り組みであり、正規の商用利用を妨げるものではありません。

ナノバナナの商用利用【実践】活用アイデア集

ナノバナナが商用利用可能で、高速かつ高品質な画像を生成できることがわかりました。

ここでは、その特徴を活かした具体的な商用利用のアイデアを4つ紹介します。

広告・マーケティング素材の作成

Web広告用のバナーや、SNS(Instagram, Xなど)の投稿用画像を迅速に作成できます。

ナノバナナの高速性を活かせば、複数のキャッチコピーやデザインパターンのA/Bテスト用素材を短時間で大量に用意することが可能です。

また、プロンプトを工夫することで、企業のブランドイメージに合った一貫性のあるビジュアル(色使い、雰囲気など)を維持したまま、多様なマーケティング素材を展開できます。

これにより、広告制作のコストと時間を大幅に削減できる可能性があります。

YouTube動画・サムネイルへの利用

YouTubeチャンネルを運営している場合、動画内で使用する説明用のイラストや図解、そして視聴者のクリックを促す「サムネイル」の作成にナノバナナを活用できます。

特にサムネイルは、視聴回数を左右する重要な要素です。

ナノバナナを使えば、動画の内容を的確に表現し、かつ目を引くデザインのサムネイル案を瞬時に複数生成できます。

例えば「驚いた顔の男性と、グラフが急上昇している画像」といった具体的なシーンを、フリー素材を探す手間なくオリジナルで作成できるため、チャンネルの独自性を高めることにも繋がります。

Webサイト・ブログの挿絵作成

オウンドメディアや個人ブログを運営する際、記事の内容を補足するアイキャッチ画像や挿絵は欠かせません。

しかし、毎回フリー素材サイトで適切な画像を探したり、デザイナーに発注したりするのは手間とコストがかかります。

ナノバナナを使えば、「ビジネスマンが握手しているクリーンなイラスト」や「未来都市の風景」など、記事のテーマにぴったり合った画像をテキスト指示だけで生成できます。

これにより、記事の更新頻度を上げつつ、視覚的にも魅力的なコンテンツを提供できます。

商品デザインやキャラクター制作

ナノバナナの高い一貫性(Consistency)は、商品デザインやキャラクター制作の初期アイデア出しに非常に有効です。

例えば、Tシャツにプリントするグラフィックデザインのラフ案、新商品のパッケージデザインのモックアップ、ゲームやアプリに登場するキャラクターの原案などを素早く視覚化できます。

特にキャラクター制作においては、「笑顔」「泣き顔」「怒った顔」など、同じキャラクターの異なる表情やポーズのバリエーションを瞬時に生成させることが可能です。

これにより、デザインの方向性を固めるための試行錯誤を効率的に行うことができます。

ナノバナナの基本的な使い方

ナノバナナ(Gemini 2.5 Flash Image)は、主に「Geminiアプリ」と「Google AI Studio」という2つのインターフェースを通じて利用できます。

それぞれの使い方を簡潔に解説します。

Geminiアプリでの使い方

(※2025年10月時点での一般的なGeminiアプリの画像生成機能を想定しています)

Googleの対話型AI「Gemini」(旧Bard)のアプリまたはWebインターフェースから、ナノバナナの機能を利用できる場合があります。

使い方は非常にシンプルです。

チャットの入力欄に、通常通りテキストでプロンプトを入力します。例えば、「夕焼けのビーチを歩く犬の画像を生成して」のように、画像生成を依頼する指示を含めるだけです。

Geminiがその指示を画像生成タスクとして認識し、ナノバナナ(あるいは関連する画像生成モデル)を呼び出して画像を生成し、チャットの返信として表示します。

会話の流れの中でシームレスに画像を生成できるのが特徴です。

Google AI Studioでの使い方

Google AI Studioは、開発者やクリエイターがGoogleの最新AIモデルを試したり、API連携をテストしたりするためのプラットフォームです。

こちらでは、より詳細な設定でナノバナナを利用できます。

まず、GoogleアカウントでAI Studioにログインし、新しいプロジェクトを作成します。

利用可能なモデルの一覧から「Gemini 2.5 Flash」または「Nano Banana」に該当する画像生成モデルを選択します。

専用のプロンプト入力欄に指示を入力し、実行します。

AI Studioでは、一度に生成する画像の枚数、画像の品質(解像度)、安全性設定(セーフサーチの強度など)といったパラメータを調整できる場合があります。

APIキーを取得して、自身のプログラムから直接呼び出すためのコードスニペットも提供されます。

ナノバナナの商用利用に関するよくある質問(FAQ)

最後に、ナノバナナの商用利用に関して、特に疑問に思われがちな点をQ&A形式でまとめます。

安全に利用するための参考にしてください。

YouTubeの収益化で使っても大丈夫?

はい、問題ありません。

ナノバナナで生成した画像をサムネイルや動画内の素材として使用し、その動画を含むチャンネルがYouTubeパートナープログラムによって収益化されていても、Googleの利用規約違反にはあたりません。

ただし、生成する画像の内容自体は、YouTubeのコミュニティガイドライン(特に「誤情報に関するポリシー」や「ヘイトスピーチに関するポリシー」)を遵守している必要があります。

AI生成であっても、ガイドラインに違反するコンテンツは削除や収益化停止の対象となります。

AIコンテンツの開示義務とは?

AIが生成したコンテンツであることを視聴者や利用者に開示する「義務」については、プラットフォームのポリシーによって対応が異なります。

例えば、一部のSNSやプラットフォームでは、実在の人物や出来事と見間違える可能性のあるリアルなAI生成コンテンツ(特にディープフェイク)について、AIによる生成であることを明記するよう求めています。

ナノバナナに搭載されているSynthIDは技術的な開示手段の一つですが、それとは別に、利用者側が倫理的な観点から「AI生成」と明記することが推奨されるケースもあります。

特に商用利用においては、消費者に誤解を与えないよう透明性を確保することが重要です。

生成した画像に著作権は発生する?

これは非常に複雑な法律問題であり、国や地域によって解釈が分かれています。

現在の主要な見解(特に米国著作権局の方針)では、AIが自動的に生成しただけのコンテンツ(人間の創作的寄与が最小限の場合)には、著作権は発生しない(パブリックドメインに近い状態)とされています。

利用者はGoogleからその画像を「利用する権利」を与えられていますが、その画像を「独占する権利(著作権)」を持つわけではない可能性があります。

つまり、あなたがナノバナナで生成した画像と非常によく似た画像を、他の誰かが偶然生成し、それを利用したとしても、著作権侵害を主張するのは難しいかもしれません。

商用利用の際は、その画像を「独占的に使用できる」とは考えない方が安全です。

禁止されている使い方はある?

はい、明確に禁止されている用途があります。

Googleの「生成AIの禁止されている使用ポリシー」で定められている通り、他者の著作権や商標を侵害するコンテンツの生成は禁止です。

また、実在の人物(特に著名人や未成年者)の画像を用いたディープフェイクの作成、性的・暴力的・差別的なコンテンツ、詐欺、医療や金融に関する誤ったアドバイス、マルウェアの生成といった違法または有害な目的での使用は固く禁じられています。

商用利用であっても、これらの禁止事項に抵触した場合は、アカウントの停止や法的な責任を問われる可能性があります。

ナノバナナを安全に商用利用するためのまとめ

ナノバナナ(Gemini 2.5 Flash Image)は、その速度と品質により、商用利用においても大きな可能性を秘めたツールです。

最後に、ナノバナナを安全に活用するために、本記事で解説した重要なポイントを再確認します。

商用利用の重要ポイント(再確認)

ナノバナナを商用利用する上で、最低限押さえておくべきポイントは以下の3点です。

第一に、ナノバナナで生成した画像は、原則として商用利用が許可されています。

第二に、Googleの「禁止されている使用ポリシー」を絶対に遵守する必要があります。特に著作権侵害、ヘイトスピーチ、誤情報にあたる利用は厳禁です。

第三に、生成した画像が既存の著作物や他者の権利を侵害していないか、最終的にチェックする責任は利用者自身にあります。

AIの生成物であっても、利用の結果生じた問題については、AI開発者(Google)ではなく利用者が責任を負うのが原則です。

最新規約の確認を忘れずに(2025年10月時点の情報)

本記事で提供した情報は、2025年10月時点のものです。

ナノバナナのような最先端のAI技術は、機能のアップデートが早く、それに伴って利用規約や料金体系も頻繁に変更される可能性があります。

特にプレビュー版として提供されている機能については、数ヶ月後に仕様や規約が大きく変わっていることも珍しくありません。

ナノバナナを本格的に商用利用する前には、必ずGoogle AI StudioやVertex AIの公式サイトにアクセスし、最新の利用規約(Terms of Service)および利用ポリシー(Prohibited Use Policy)に目を通す習慣をつけてください。

あなたの脳はサボってる?ChatGPTで「賢くなる人」と「思考停止する人」の決定的違い

ChatGPTを毎日使っているあなた、その使い方で本当に「賢く」なっていますか?実は、使い方を間違えると、私たちの脳はどんどん“怠け者”になってしまうかもしれません。マサチューセッツ工科大学(MIT)の衝撃的な研究がそれを裏付けています。しかし、ご安心ください。東京大学などのトップ研究機関では、ChatGPTを「最強の思考ツール」として使いこなし、能力を向上させる方法が実践されています。この記事では、「思考停止する人」と「賢くなる人」の分かれ道を、最新の研究結果と具体的なテクニックを交えながら、どこよりも分かりやすく解説します。

【警告】ChatGPTはあなたの「脳をサボらせる」かもしれない

「ChatGPTに任せれば、頭を使わなくて済む」——。もしそう思っていたら、少し危険なサインです。MITの研究によると、ChatGPTを使って文章を作った人は、自力で考えた人に比べて脳の活動が半分以下に低下することがわかりました。

これは、脳が考えることをAIに丸投げしてしまう「思考の外部委託」が起きている証拠です。この状態が続くと、次のようなリスクが考えられます。

- 深く考える力が衰える: AIの答えを鵜呑みにし、「本当にそうかな?」と疑う力が鈍る。

- 記憶が定着しなくなる: 楽して得た情報は、脳に残りづらい。

- アイデアが湧かなくなる: 脳が「省エネモード」に慣れてしまい、自ら発想する力が弱まる。

便利なツールに頼るうち、気づかぬ間に、本来持っていたはずの「考える力」が失われていく可能性があるのです。

引用元:

MITの研究者たちは、大規模言語モデル(LLM)が人間の認知プロセスに与える影響について調査しました。その結果、LLM支援のライティングタスクでは、人間の脳内の認知活動が大幅に低下することが示されました。(Shmidman, A., Sciacca, B., et al. “Does the use of large language models affect human cognition?” 2024年)

【実践】AIを「脳のジム」に変える東大式の使い方

では、「賢くなる人」はChatGPTをどう使っているのでしょうか?答えはシンプルです。彼らはAIを「答えを出す機械」ではなく、「思考を鍛えるパートナー」として利用しています。ここでは、誰でも今日から真似できる3つの「賢い」使い方をご紹介します。

ChatGPTを含む各種AIで使用できる、日本語対応のAIプロンプトテンプレート集はこちらです。 合わせてご覧ください。

使い方①:最強の「壁打ち相手」にする

自分の考えを深めるには、反論や別の視点が不可欠です。そこで、ChatGPTをあえて「反対意見を言うパートナー」に設定しましょう。

魔法のプロンプト例:

「(あなたの意見や企画)について、あなたが優秀なコンサルタントだったら、どんな弱点を指摘しますか?最も鋭い反論を3つ挙げてください。」これにより、一人では気づけなかった思考の穴を発見し、より強固な論理を組み立てる力が鍛えられます。

使い方②:あえて「無知な生徒」として教える

自分が本当にテーマを理解しているか試したければ、誰かに説明してみるのが一番です。ChatGPTを「何も知らない生徒役」にして、あなたが先生になってみましょう。

魔法のプロンプト例:

「今から『(あなたが学びたいテーマ)』について説明します。あなたは専門知識のない高校生だと思って、私の説明で少しでも分かりにくい部分があったら、遠慮なく質問してください。」AIからの素朴な質問に答えることで、自分の理解度の甘い部分が明確になり、知識が驚くほど整理されます。

使い方③:アイデアを無限に生み出す「触媒」にする

ゼロから「面白いアイデアを出して」と頼むのは、思考停止への第一歩です。そうではなく、自分のアイデアの“種”をAIに投げかけ、化学反応を起こさせるのです。

魔法のプロンプト例:

「『(テーマ)』について考えています。キーワードは『A』『B』『C』です。これらの要素を組み合わせて、今までにない斬新な企画の切り口を5つ提案してください。」AIが提案した意外な組み合わせをヒントに、最終的なアイデアに磨きをかけるのはあなた自身です。これにより、発想力が刺激され、創造性が大きく向上します。

まとめ

企業はナノバナナのような最新AIを活用し、マーケティング素材の作成やコンテンツ制作の効率化を図りたいという課題を抱えています。

しかし、実際には「商用利用の規約が複雑で不安」「社内にAIを使いこなせる人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、画像生成AIを含む200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、広告バナーや記事挿絵の作成、メール作成や議事録作成、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「最新AIの規約や使い方をどうすればいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプロンプト技術や高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。