今、生成AIが大きな話題となっていますが、「何から始めたらいいかわからない」というお悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。法人様向けの支援を行う中で、私たちがAIでまず取り組むべきこととしてお勧めしているのが「議事録の作成」です。

今回は、法人向け生成AIプラットフォーム「Taskhub」を運営する、株式会社Bocek CEO 沖村昂志氏に、「生成AI活用は議事録から始めるべき」というテーマで、その理由と具体的な方法についてお話を伺いました。

議事録作成の効率化で年間100時間の創出が可能に

―まず、なぜ議事録作成から始めるべきなのでしょうか?

特に営業部門の議事録作成を効率化するだけでも、年間で約100時間もの時間を創出できると言われています。これは非常に大きな数字ですよね。

議事録の作成は、単に面倒で時間を奪われる作業というだけではありません。実は、会議の質、情報共有の精度、そしてタスク実行のスピードにも影響を及ぼしているんです。つまり、会社全体の生産性を下げるボトルネックになっている可能性があるということです。

日本人の平均的な会議時間は約1時間半と言われていますが、実際には『この会議は30分で終わるのではないか』と感じる非効率な会議も少なくありません。このような非効率な会議が生まれる根本的な原因は、会議の『型』が決まっていないことにあります

AI活用の鍵は「会議のフォーマット化」にあり

―会議の型を決めることが重要なのですね。

「その通りです。生成AIを有効に活用するための最初のステップは、議事録作成の自動化そのものではなく、その前段階である会議の質を向上させることなんです。

会議自体をフォーマット化して時間を短縮することで、AIはより精度の高い議事録を生成できるようになり、情報共有もスムーズになります。つまり、会議時間の短縮、議事録作成の自動化、そして情報伝達の効率化がすべて連動して改善されるのです。

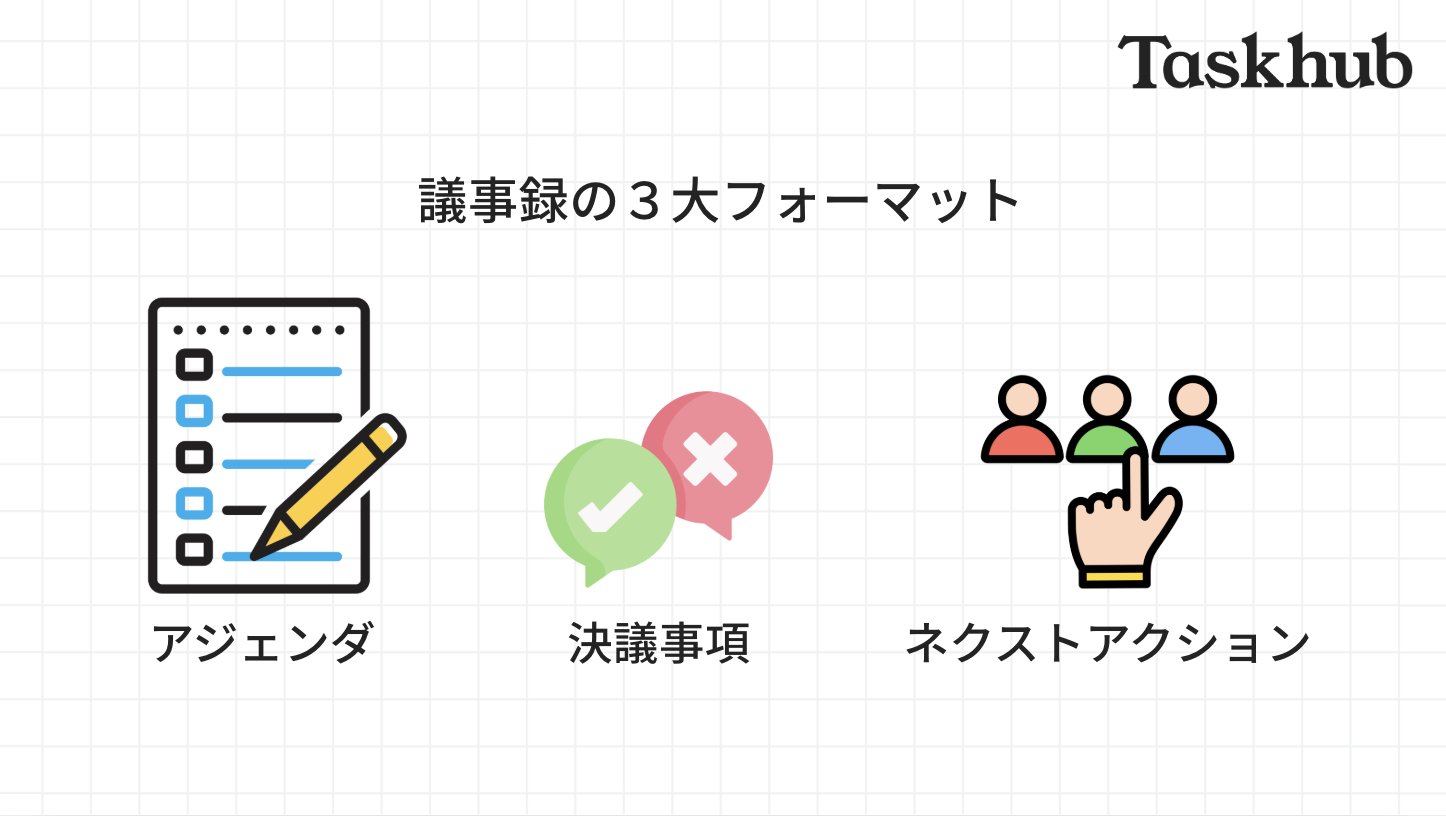

効果的な会議のフォーマットとは、まず会議の責任者が事前にアジェンダを決定・共有し、会議ではそのアジェンダに沿って議論を進め、決議事項をまとめ、最後に必ずネクストアクションに落とし込むという流れです。この型に沿った会議は、多くの場合30分から1時間程度に収まります」

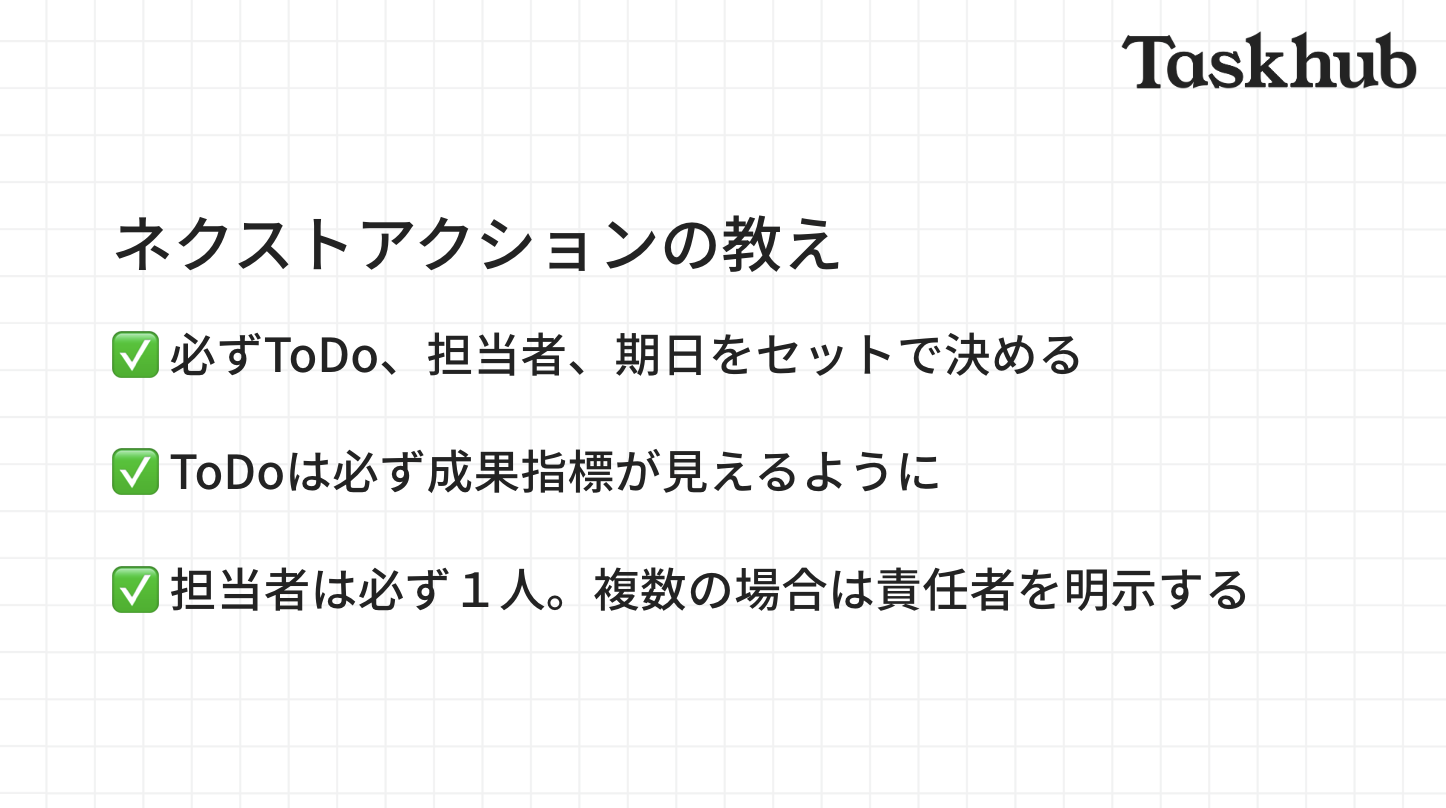

―ネクストアクションが特に重要だとお聞きしました。

「はい。特に重要なのがネクストアクションであり、弊社では以下の3点を必ず決めるようにしています。

まず『行うこと』として、ゴールの指標が明確に定められた具体的なタスクを設定します。次に『担当者』として、タスクを実行する責任者を明確にします。そして『期日』として、タスクの完了期限を決定します。

この型が定着すると、AIによる議事録の自動生成が非常に効果的になります。まとめられた議事録を会議の不参加者にも共有することで、決定事項を正確に伝えることができます。

例えば、1時間半かかっていた会議が1時間に短縮され、これまで10分かかっていた議事録作成が0分になったとします。それだけで会議1回あたり40分の時間が生まれ、さらに情報共有も円滑になるため、その効果は計り知れません」

議事録を資産に変える「データ整備」の重要性

―会議の型を整えた後は、どのようなステップが必要でしょうか?

「会議の型を整えた次に重要なのが『データの整備』です。弊社では、Notionのようなツールを活用して議事録のデータベースを構築し、一元管理しています。

すべてのミーティングの記録がデータベースに保存・可視化されることで、単に情報が見えるようになるだけでなく、組織全体で共有できる仕組み、つまり情報の土台が作られます。

例えば、商談データベースと議事録データベースを紐付けておけば、特定の企業ページを見るだけで、その企業との過去の議事録がすべて一覧で表示されます。これにより、これまで担当者個人の記憶に頼っていた『暗黙知』が文章化され、会社全体の資産として蓄積されていくのです。

これは非常に大きな変化です。担当者が変わっても、過去の経緯や重要な情報がすべて残っているため、引き継ぎもスムーズになりますし、新しい担当者もすぐに状況を把握できるようになります」

AIによる議事録効率化の3ステップ

―ここまでのお話をまとめると、どのようなステップになりますか?

これまでの内容をまとめると、AIを活用して効率的に議事録を作成するためのステップは以下の3つです。

まず1つ目は『会議のスムーズ化』です。アジェンダ、決議事項、ネクストアクションといった『型』を決め、会議の質そのものを向上させます。

2つ目は『議事録作成の自動化』です。AIツールを導入し、議事録作成にかかる時間をゼロにします。

そして3つ目は『データ共有場所の構築』です。議事録を一元管理するデータベースを作り、情報を資産として活用できる状態にします。

この3つのステップを順番に進めていくことで、確実に効果を実感できるはずです

具体的なツール活用例:Taskhubでの実践方法

―御社のプラットフォーム「Taskhub」では、具体的にどのように議事録を効率化できるのでしょうか?

引用:Taskhub

「実際に弊社のプラットフォーム『Taskhub』を使った議事録の効率化についてご紹介しますね。Taskhubは様々な業務アプリケーションを一元管理できるツールですが、その中でも『議事録アプリ』は非常に人気があります。

使い方は非常に簡単で、Taskhubで議事録アプリを開き、『録音を開始』ボタンを押して会議を始め、会議が終わったら『録音を終了』ボタンを押すだけです。たったこれだけの操作で、前述した『アジェンダ』『決議事項』『ネクストアクション』がまとまった精度の高い議事録が自動で完成します。

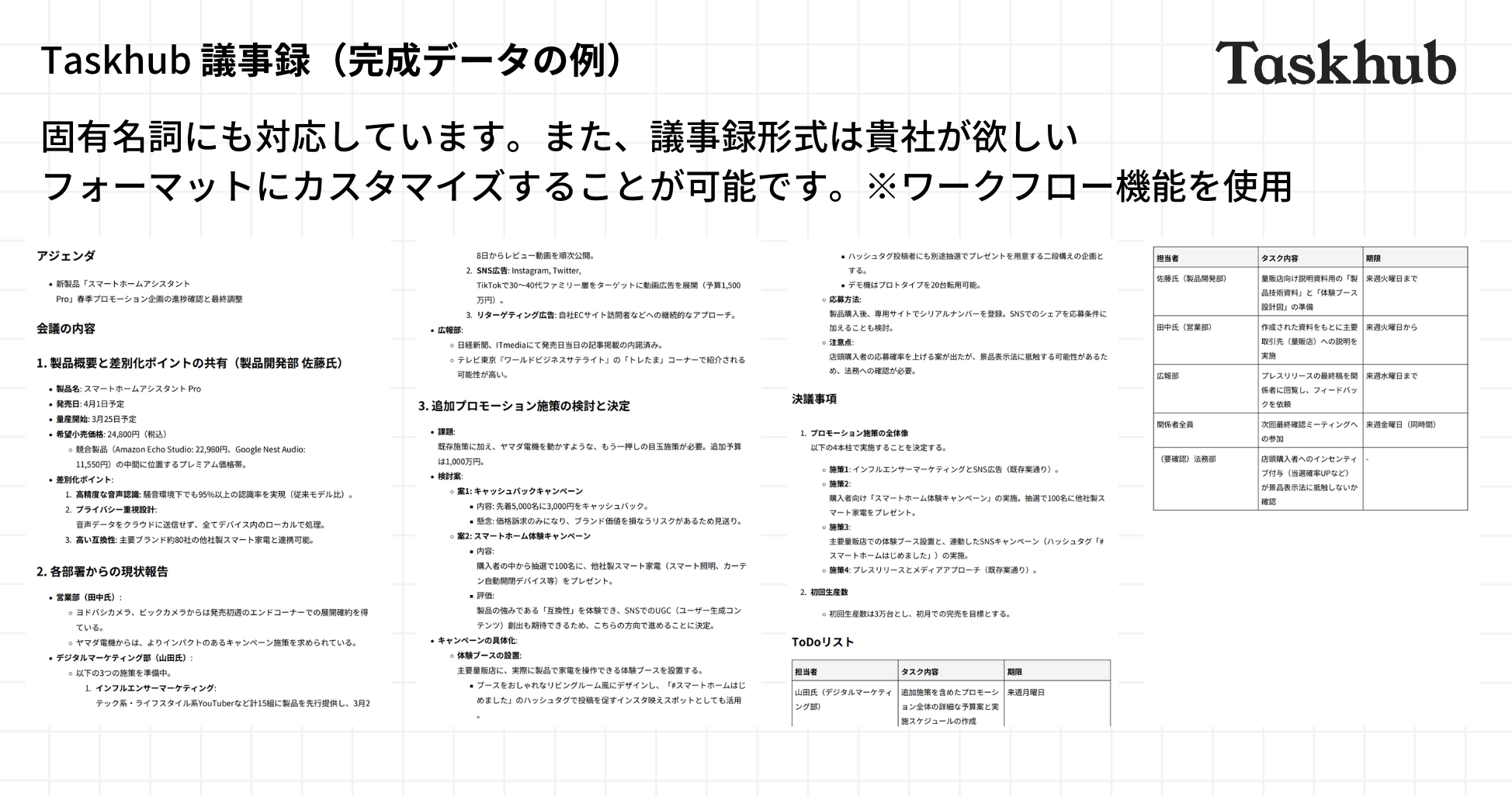

引用:Taskhub

あらかじめ会社独自の固有名詞などを登録しておけば、AIがそれらを考慮してテキストを生成してくれます。これにより、専門用語や社内用語も正確に記録されるようになります」

―カスタマイズも可能なのでしょうか?

引用:Taskhub

「はい。Taskhubの『ワークフロー』機能を使えば、会社独自のフォーマットに自由にカスタマイズすることも可能です。

例えば、『会議の3要素がちゃんとまとまっているかAIが採点・チェックする』といった機能を追加すれば、会議自体の質の向上にも貢献できます。これにより、会議の型が定着しているかを客観的に評価できるようになります。

さらに、議事録作成から派生した使い方として、クライアントとの打ち合わせ音声を元に、提案書の骨子を作成することも可能です。音声入力を元に何かを作る、というのは、AI活用の中でも特に効率化しやすい部分なんです」

議事録から始めるAI活用のススメ

―最後に、これからAI活用を始める企業へのメッセージをお願いします。

「皆さんの会社でAI活用を始めたいと考えた時、何から手をつければいいか迷ったら、まずは『議事録』から始めることを強くお勧めします。

なぜなら、議事録は多くの人が手間だと感じており、かつ効率化による効果が最も出やすい業務だからです。議事録を変えれば、会社全体の生産性が変わります。

そして、議事録でAIを使うという文化が一度できれば、『次はスライド作成にも使ってみよう』『情報検索にも活用できないか』といった形で、自然とAIの使い方が社内に広がっていきます。

AI活用を成功させるには、何もないところから始めるのではなく、まず『これに使ってください』と用途を一つ指定することが非常に重要です。弊社ではこれを『ファーストイシュー』と呼んでいます。そのファーストイシューとして、最もおすすめなのが『議事録』なのです。

Taskhubのようなプラットフォームは、このように特定のイシューをテーマとして設定し、改善を進めていく上で非常に有効です。ぜひ皆さんも、この考え方でAI活用に取り組んでみてはいかがでしょうか」

―本日は貴重なお話をありがとうございました。

こちらこそ、ありがとうございました。皆さんのAI活用が成功することを願っています!