「生成AIを使い始めたけど、思ったような回答が返ってこない…」

「プロンプトの書き方がよく分からない。もっとうまく活用したいのに…」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、生成AIの性能を最大限に引き出すための「プロンプトの基本」について、初心者の方にも分かりやすく解説します。

具体的な構成要素から、すぐに使える3つの作成ステップ、効果的な書き方のコツ、そしてコピペで使えるテンプレート5選まで、網羅的にご紹介します。

この記事を読めば、あなたも今日から生成AIを思い通りに使いこなせるようになります。

きっと役に立つと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。

【プロンプトの基本】となる「プロンプト」とは?意味をわかりやすく解説

まずは、そもそも「プロンプト」とは何なのか、その基本的な意味から解説します。

プロンプトを正しく理解することが、生成AI活用の第一歩です。

プロンプトは生成AIへの「指示書」

プロンプトとは、一言で言うと「生成AIに対する指示書」のことです。

私たちが普段、人と会話するときに言葉で質問したりお願いしたりするのと同じように、AIに対して「何をしてほしいのか」をテキストで伝えます。

例えば、「日本の首都は?」と入力すれば、AIは「東京です」と答えてくれます。

このときに入力した「日本の首都は?」というテキストがプロンプトにあたります。

文章作成、アイデア出し、翻訳、要約、プログラミングコードの生成など、AIにやってほしい作業を具体的に伝えるための命令文、それがプロンプトです。

AIとのコミュニケーションの土台となる、非常に重要な要素と言えるでしょう。

プロンプトがAIの性能を引き出すカギ

プロンプトの質は、生成AIから得られるアウトプットの質に直接影響します。

なぜなら、AIは入力されたプロンプトの内容や文脈を基に、最適な回答を生成しようと試みるからです。

曖昧なプロンプトでは、AIは何を求められているのかを正確に理解できず、見当違いの回答や、ありきたりで質の低いアウトプットしか返せません。

一方で、具体的で分かりやすいプロンプトを入力すれば、AIはその能力を最大限に発揮し、驚くほど高精度で的確な回答を生成してくれます。

つまり、プロンプトは単なる質問文ではなく、AIの潜在能力を引き出すための「カギ」の役割を果たすのです。

このカギをうまく使いこなせるかどうかが、生成AIを有効活用できるかどうかの分かれ道となります。

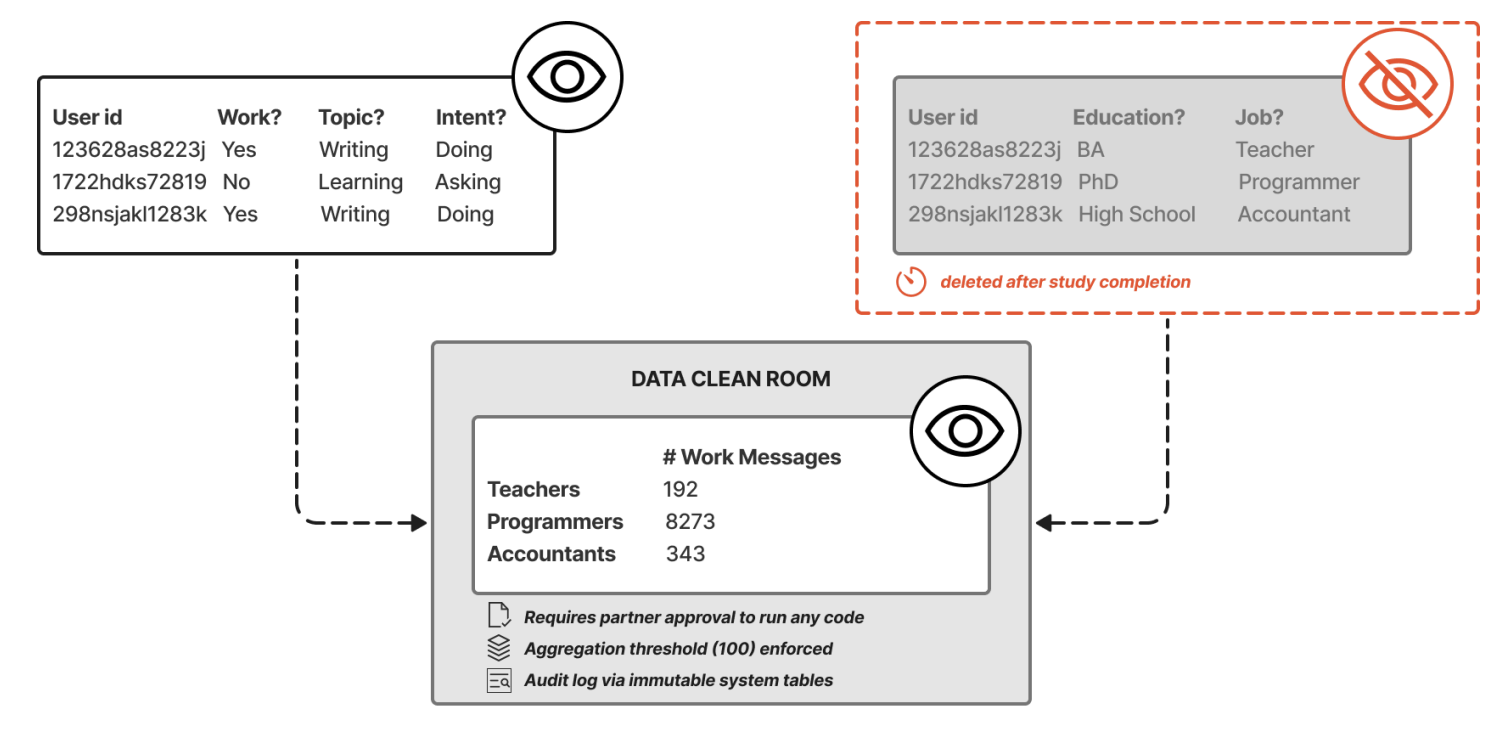

こちらは、人々が実際にどのような目的でChatGPTを利用しているかについてOpenAIが発表した調査レポートです。合わせてご覧ください。 https://cdn.openai.com/pdf/a253471f-8260-40c6-a2cc-aa93fe9f142e/economic-research-chatgpt-usage-paper.pdf

【プロンプトの基本】が重要!同じAIでも結果が違う理由

同じ生成AIを使っているはずなのに、人によって出てくる結果が全く違うのはなぜでしょうか。

その理由は、プロンプトの書き方にあります。ここでは、なぜプロンプトがそれほど重要なのか、その背景を解説します。

指示の具体性がアウトプットの質を左右する

生成AIは、非常に高性能な頭脳を持っていますが、人間のように「空気を読む」ことはできません。

指示が具体的でなければ、AIは一般的な、あるいは意図とは異なる回答しか返すことができないのです。

例えば、「面白い話をして」というプロンプトでは、AIは何が「面白い」のか、誰に向けた話なのか判断できません。

その結果、万人受けする当たり障りのない話しか生成できないでしょう。

しかし、「小学生向けの、宇宙をテーマにした短い冒険物語を創作して」と具体的に指示すれば、AIはターゲットとテーマを明確に理解し、条件に合った質の高い物語を生成してくれます。

このように、アウトプットの質は、プロンプトでどれだけ具体的に指示できるかに大きく左右されるのです。

AIは文脈を読み取って回答を生成している

生成AIは、単語一つひとつの意味だけでなく、文章全体の文脈や背景を読み取って回答を生成しています。

そのため、プロンプトに十分な文脈情報を含めることが非常に重要です。

例えば、単に「メリットとデメリットを教えて」と聞くだけでは、何についてのメリット・デメリットを知りたいのかAIには分かりません。

しかし、「テレワークを導入するメリットとデメリットを、企業の経営者の視点から教えて」のように、背景情報(テレワーク導入)や立場(経営者)といった文脈を与えることで、AIはより的確で深い内容の回答を生成できます。

良いプロンプトとは、AIが最適な回答を導き出すために必要な「思考の材料」を、過不足なく与えるものなのです。

【プロンプトの基本】となる3つの構成要素

質の高いプロンプトを作成するためには、基本的な構成要素を理解することが近道です。

良いプロンプトは、主に以下の3つの要素で構成されています。

- 指示・命令(Instruction)

- 文脈・背景情報(Context)

- 出力形式の指定(Format)

これらの要素を意識して組み合わせることで、初心者でも簡単に精度の高いプロンプトが作れるようになります。

それでは、1つずつ順に解説します。

要素1:指示・命令(Instruction)

「指示・命令」は、プロンプトの中核をなす部分で、AIに「何をしてほしいのか」を明確に伝える役割を持ちます。

「要約して」「翻訳して」「アイデアを出して」「比較して」といった、具体的な動詞を使って表現するのが一般的です。

この指示が曖昧だと、AIは何をすべきか判断できなくなってしまいます。

例えば、「日本の経済について」というプロンプトでは、説明を求めているのか、問題点を指摘してほしいのか、今後の予測を知りたいのかが不明確です。

「日本の現在の経済状況について、主要な指標を挙げて500字で要約してください」のように、行うべきタスクを明確に指定することが重要です。

まずは「AIに何をやらせたいか」をはっきりと定義することから始めましょう。

要素2:文脈・背景情報(Context)

「文脈・背景情報」は、指示をより具体的にし、回答の精度を高めるための補足情報です。

どのような状況で、誰が、何のためにその指示を出しているのかをAIに伝えることで、より意図に沿ったアウトプットを引き出すことができます。

例えば、「メールの文章を考えて」という指示だけでは不十分です。

ここに「取引先に送る、新製品の発表会の案内メールの文章を考えてください。丁寧な言葉遣いで、参加を促す内容にしてください」といった文脈情報を加えることで、AIは状況を理解し、適切なトーン&マナーの文章を生成できます。

目的、ターゲット、制約条件、前提知識などを付け加えることで、回答の解像度を格段に上げることが可能です。

要素3:出力形式の指定(Format)

「出力形式の指定」は、AIに生成してほしいアウトプットの形やスタイルを具体的に指示する要素です。

これを指定することで、生成された回答を後から手直しする手間を大幅に削減できます。

例えば、以下のように様々な形式を指定することが可能です。

- 箇条書きで出力してください

- 表形式でまとめてください

- マークダウン形式で記述してください

- 【メリット】【デメリット】のように見出しをつけてください

- です・ます調で書いてください

- 1000字以内でお願いします

単に情報を生成させるだけでなく、利用シーンに合わせて最適な形式で出力させることで、AIの活用効率は飛躍的に向上します。

初心者でも簡単!【プロンプトの基本】作成3ステップ

プロンプトの構成要素が分かったところで、次はいよいよ実践です。

ここでは、初心者でも迷わずに質の高いプロンプトを作成できる、簡単な3つのステップを紹介します。

このステップに沿って考えるだけで、AIへの指示が驚くほど明確になります。

Step1:AIにやってほしいことを明確にする

最初のステップは、AIに何を達成してほしいのか、そのゴールを明確にすることです。

文章の作成、情報の要約、アイデアの発想、翻訳、データ分析など、まずは最終的な目的を一つに絞りましょう。

ここが曖昧だと、後続のステップもすべてがぼやけてしまいます。

例えば、「ブログ記事を書きたい」という目的を立てたとします。

この段階では、まだ漠然としていても構いません。

重要なのは、「自分は何を得たいのか」という核となる部分を自分自身でしっかり認識することです。

この目的が、プロンプト全体の道しるべとなります。

Step2:5W1Hを意識して具体的に書く

目的が明確になったら、次にその目的を具体化していきます。

ここで役立つのが「5W1H(When, Where, Who, What, Why, How)」のフレームワークです。

先ほどの「ブログ記事を書きたい」という目的に対して、5W1Hを当てはめてみましょう。

- Who(誰が):SEO初心者のWeb担当者が

- What(何を):プロンプトの基本的な書き方について

- Why(なぜ):AIをうまく活用して業務効率を上げるために

- When(いつ):すぐにでも実践できるように

- Where(どこで):自社のオウンドメディアで公開する

- How(どのように):専門用語を避け、分かりやすい言葉で解説するブログ記事

このように5W1Hを使って情報を整理することで、AIに伝えるべき背景情報や条件が自然と明確になっていきます。

Step3:条件を追加して精度を高める

最後のステップとして、よりアウトプットの質を高めるための追加条件を指定します。

これには、前述した「出力形式の指定」や、さらに細かい制約条件などが含まれます。

Step2で整理した情報に、さらに以下のような条件を加えてみましょう。

- 文字数:全体で3000字程度

- 構成:導入、本文、まとめの構成で

- トーン:読者に寄り添うような、親しみやすい丁寧な口調で

- 強調点:「具体性」と「分かりやすさ」を重視して

- 禁止事項:専門的すぎるIT用語は使わない

これらの条件を追加することで、AIはあなたの意図をより深く理解し、理想に近いアウトプットを生成してくれるようになります。

面倒に感じるかもしれませんが、この一手間が回答の質を大きく変えるのです。

AIの性能を引き出す【プロンプトの基本】の効果的な書き方のコツ

基本的な作成ステップに加え、さらにAIの性能を引き出すための効果的な書き方のコツがいくつか存在します。

これらのテクニックを使うことで、より高度で複雑な指示も可能になります。

コツ1:AIに役割を与える

プロンプトの冒頭でAIに特定の役割(ペルソナ)を与えることは、非常に効果的なテクニックです。

役割を設定することで、AIはその立場の専門家として、より一貫性のある、質の高い回答を生成しようとします。

例えば、単に「マーケティング戦略を考えて」と指示するのではなく、「あなたは経験豊富なプロのマーケティングコンサルタントです。以下の新製品について、効果的なマーケティング戦略を提案してください」と役割を与えるのです。

他にも、「あなたはプロの編集者です」「あなたは凄腕のプログラマーです」といった役割を与えることで、その専門分野に特化した視点からの回答が期待できます。

コツ2:回答の形式を具体的に指定する

アウトプットの形式を具体的に指定することも、非常に重要なコツです。

単に「箇条書きで」と指示するだけでなく、どのような構造で出力してほしいのかを明確に伝えましょう。

例えば、以下のように細かく指定します。

「以下のテーマについて、メリットとデメリットを比較する表を作成してください。表の列は『項目』『メリット』『デメリット』の3つにしてください。」

「ステップバイステップ形式で、手順を番号付きリストで説明してください。」

このように出力形式を細かく定義することで、AIが生成したテキストをそのままコピー&ペーストして使えるようになり、作業効率が大幅に向上します。

コツ3:参考になる例文を提示する

AIに文章を生成させる際に、参考となる例文(Few-shotプロンプト)を提示するのも極めて有効な方法です。

AIは提示された例文のスタイル、トーン、構成などを学習し、それに似た形式で新しい文章を生成してくれます。

例えば、製品のキャッチコピーを考えてもらう際に、以下のようにプロンプトを作成します。

「以下の例のように、製品のキャッチコピーを3つ作成してください。

(例)

製品:自動掃除ロボット

キャッチコピー:あなたの代わりに、未来が掃除する。

(作成してほしい製品)

製品:高性能ワイヤレスイヤホン」

これにより、あなたが求めるアウトプットのイメージをAIと正確に共有でき、意図に沿った結果が得られやすくなります。

こちらは、AIに良い例を示すことで回答の質を高める「Few-shotプロンプティング」の技術的な仕組みを解説したガイドです。合わせてご覧ください。 https://www.promptingguide.ai/techniques/fewshot

コツ4:複数の指示は分けて入力する

一度のプロンプトで、あまりにも多くの複雑な指示を詰め込むのは避けるべきです。

人間と同じで、AIも一度にたくさんのことを言われると混乱し、指示のいずれかを見落としたり、全体の質が低下したりする可能性があります。

例えば、「市場調査をして、ターゲットを分析し、マーケティングプランを立てて、さらにブログ記事の案を10個出して」といった複雑なタスクは、一度にまとめて指示するべきではありません。

このような場合は、「まずは市場調査をしてください」と指示し、その結果を受けてから「次に、この結果を基にターゲットを分析してください」というように、対話を続けながらタスクを分割して実行させましょう。

面倒でも、一つひとつ着実に指示を出す方が、最終的に質の高い結果につながります。

【プロンプトの基本】でよくある失敗例と改善策

ここでは、初心者が陥りがちなプロンプトの失敗例と、それをどのように改善すればよいのかを具体的に解説します。

自分のプロンプトがうまくいかないときは、これらの例に当てはまっていないか確認してみてください。

失敗例1:指示が曖昧すぎる

最もよくある失敗が、指示が曖昧で漠然としているケースです。

AIは何を求められているのかを具体的に理解できず、ありきたりな回答しか返せません。

- 失敗プロンプト:「環境問題について教えて」

- 改善プロンプト:「あなたは環境問題の専門家です。日本のプラスチックごみ問題について、現状の課題と、個人でできる対策を3つ、中学生にも分かるように箇条書きで説明してください。」

このように、立場を指定し、テーマを絞り、ターゲットを明確にし、出力形式を指定するだけで、得られる回答の質は劇的に向上します。

失敗例2:情報が不足している

AIが回答を生成するために必要な背景情報や文脈が不足しているケースです。

これでは、AIは推測で回答するしかなく、意図からずれたアウトプットになる可能性が高まります。

- 失敗プロンプト:「会議の議事録を作成して」

- 改善プロンプト:「以下の会議の音声データ(テキスト化したもの)を基に、議事録を作成してください。

- 会議名:新プロジェクト定例会議

- 日時:2025年9月18日 14:00-15:00

- 出席者:山田、鈴木、田中

- 決定事項、担当者、期限を明確にして、表形式でまとめてください。」

このように、必要な前提知識や文脈をしっかりと与えることで、AIは正確で実用的なアウトプットを生成できます。

失敗例3:一度に多くのことを要求しすぎる

一つのプロンプトに複数の異なるタスクを詰め込みすぎると、AIの処理能力が追いつかず、指示の抜け漏れや精度の低下につながります。

- 失敗プロンプト:「競合他社AとBのWebサイトを分析して、それぞれの強みと弱みを比較し、それに基づいて自社の新しいWebサイトのコンテンツ案を10個提案して。さらに、そのコンテンツ案の中から最も効果的なものを3つ選んで、それぞれのブログ記事の構成案も作って。」

- 改善策:この場合、タスクを分割して対話形式で進めるのが正解です。

- 「競合他社AとBのWebサイトを分析し、それぞれの強みと弱みを比較した表を作成してください。」

- (AIの回答後)「ありがとうございます。その分析結果を基に、自社の新しいWebサイトのコンテンツ案を10個提案してください。」

- (AIの回答後)「この中で特に重要だと思うものを3つ選んで、それぞれのブログ記事の構成案を作成してください。」

このように、一つひとつのタスクを確実に完了させていくことが、最終的に高品質な結果を得るための近道です。

様々なAIへの指示(プロンプト)に使える日本語のテンプレート集もございます。合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/ai-prompt-japanese/

【プロンプトの基本】の便利な使用例

プロンプトの基本をマスターすれば、様々なシーンでAIを強力なアシスタントとして活用できます。

ここでは、具体的な使用例をいくつか紹介します。

ビジネスでの使用例(メール作成・文章要約)

ビジネスシーンでは、メール作成や議事録の要約、企画書のたたき台作成など、多岐にわたる業務を効率化できます。

例えば、丁寧さが求められる謝罪メールの作成も、状況を具体的に伝えることで、AIが適切な文章を生成してくれます。

また、長文の報告書やオンライン記事のURLを提示し、「この内容を300字で要約して」と指示すれば、瞬時に要点を把握することが可能です。

日々の定型業務をAIに任せることで、人間はより創造的な業務に集中できるようになります。

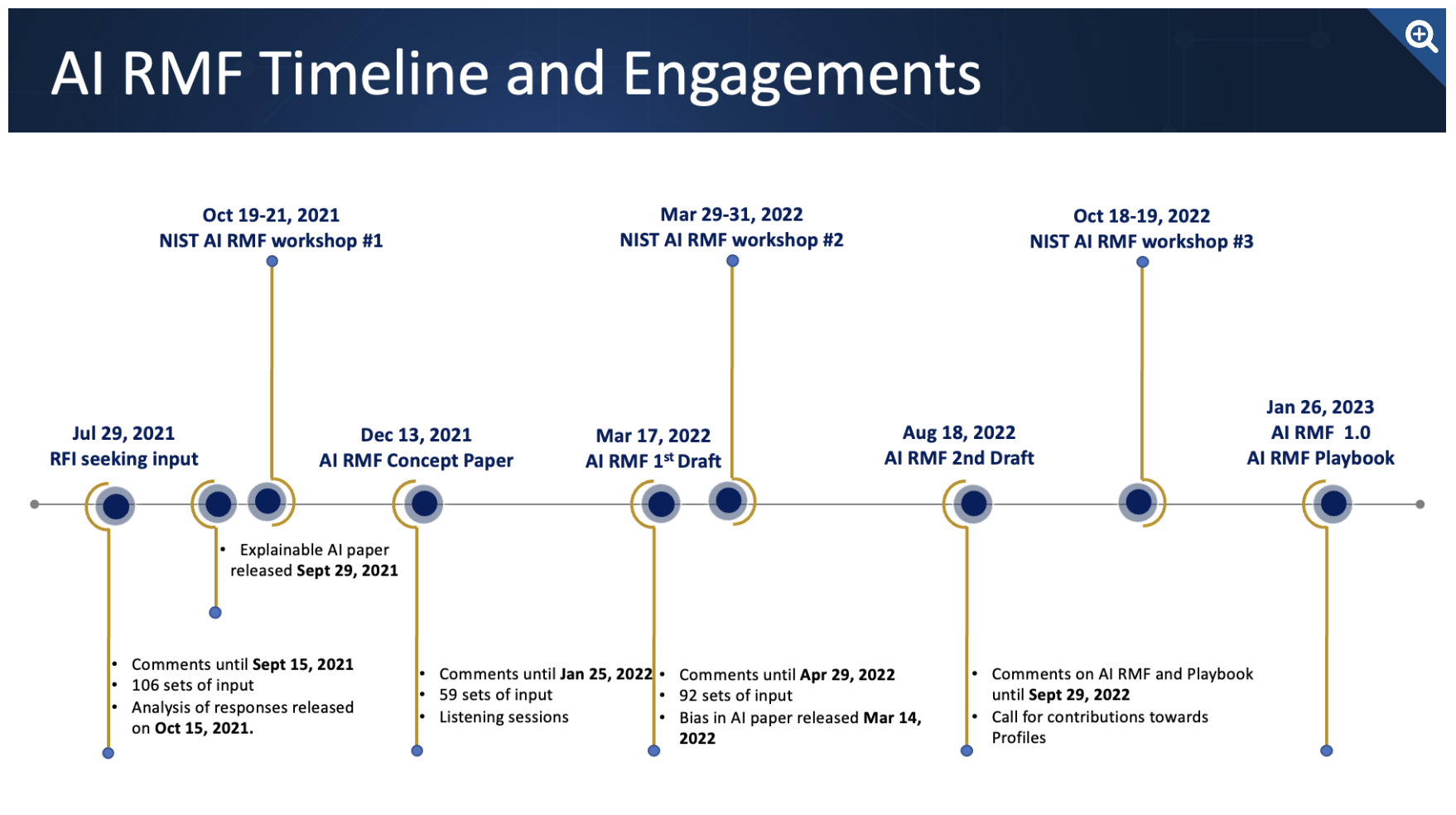

こちらは、ビジネスでAIを利用する際に重要となるリスク管理の考え方をまとめたNIST(米国国立標準技術研究所)の公式フレームワークです。合わせてご覧ください。 https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework

プログラミングでの使用例

プログラミングにおいても、プロンプトは絶大な効果を発揮します。

「Pythonで、指定したフォルダ内のCSVファイルをすべて読み込み、一つのデータフレームに結合するコードを書いて」といった具体的な指示で、コードを自動生成させることができます。

また、自分が書いたコードを提示して「このコードをリファクタリングして、より効率的な書き方にしてください」と依頼したり、「このエラーメッセージの原因と解決策を教えて」と質問したりすることも可能です。

コーディングの効率化やデバッグ、学習の補助として非常に役立ちます。

創作活動での使用例(物語・歌詞)

小説のプロット作成、キャラクター設定、歌詞のアイデア出しなど、クリエイティブな活動のパートナーとしてもAIは活躍します。

「主人公は内気な高校生、舞台は近未来の東京。彼が不思議な能力を手に入れる物語のあらすじを考えて」といったプロンプトで、創作のヒントを得ることができます。

また、「失恋をテーマにした、切ないバラードの歌詞のサビの部分を3パターン考えて」のように、具体的なイメージを伝えることで、感性を刺激するアウトプットを引き出すことも可能です。

アイデアに行き詰まった時のブレインストーミング相手として最適です。

分析・学習での使用例

複雑なテーマの学習や情報分析にも応用できます。

例えば、「量子コンピュータの仕組みについて、専門知識がない人にも分かるように、身近なものに例えて説明して」と指示すれば、難解な概念を理解する手助けをしてくれます。

また、複数のデータや意見を提示し、「これらの情報から考えられる共通の傾向と、それぞれの意見の対立点を整理してください」と依頼すれば、客観的な分析レポートを作成させることも可能です。

情報収集や自己学習の強力なサポーターとなります。

画像生成AIでの使用例(DALL-E3など)

プロンプトは、文章生成AIだけでなく、画像生成AIでも同様に重要です。

DALL-E3やMidjourneyなどの画像生成AIでは、テキストで作りたい画像のイメージを具体的に記述することで、AIがその指示に沿った画像を生成します。

例えば、「夕暮れの海岸を歩く宇宙飛行士、水彩画風、ノスタルジックな雰囲気」のように、被写体、背景、スタイル、雰囲気などを細かく指定することで、想像した通りの画像を創り出すことができます。

キーワードを組み合わせるだけでなく、文章で情景を描写することが、質の高い画像を生成するコツです。

DALL-E3とも連携可能な最新モデル、GPT-4oについては、こちらの記事で使い方、料金、API、GPT-4との違いを詳細に解説しています。合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/chatgpt-4o/

コピペOK!すぐに使える【プロンプトの基本】テンプレート集5選

最後に、様々な場面ですぐに使えるプロンプトのテンプレートを5つご紹介します。

【】の部分をあなたの目的に合わせて書き換えるだけで、簡単に質の高いアウトプットを得ることができます。

ぜひコピー&ペーストして活用してみてください。

テンプレート1:情報収集・要約用プロンプト

あなたは【特定の分野】の専門家です。

以下のテーマについて、最も重要なポイントを3つに絞り、箇条書きで要約してください。

各ポイントは、専門知識がない人にも理解できるよう、平易な言葉で説明してください。

テーマ:【知りたいテーマやキーワード】

テンプレート2:ビジネスメール作成用プロンプト

あなたは経験豊富なビジネスパーソンです。

以下の条件で、ビジネスメールの文面を作成してください。

- 宛先:【相手の名前や役職】

- 目的:【メールを送る目的(アポイントの依頼、お礼、謝罪など)】

- 伝えたい内容:【メールに含めたい具体的な情報】

- トーン:【丁寧、フォーマル、フレンドリーなど】

- 署名:【あなたの名前や所属】

テンプレート3:アイデア出し・ブレスト用プロンプト

私たちは【解決したい課題】に直面している【あなたの立場・チーム】です。

この課題を解決するための、斬新で創造的なアイデアを10個、箇条書きで提案してください。

実現可能性は一旦無視して、常識にとらわれない自由な発想でお願いします。

制約条件:

- 【予算や期間などの制約があれば記入】

テンプレート4:文章校正・リライト用プロンプト

あなたはプロの編集者です。

以下の文章を、より分かりやすく、説得力のある文章にリライトしてください。

校正のポイントは以下の通りです。

- 誤字脱字の修正

- 文法的に不自然な箇所の修正

- 専門用語を避け、平易な表現への変更

- 文章全体の構成を整え、論理的な流れにする

(ここに校正したい文章を貼り付け)

テンプレート5:SNS投稿作成用プロンプト

あなたは人気のSNSインフルエンサーです。

以下のテーマで、【ターゲット層】の心に響くようなSNS投稿文を3パターン作成してください。

投稿には、ユーザーのエンゲージメント(いいね、コメント)を高めるための工夫を盛り込んでください。

- テーマ:【投稿したい内容】

- 使用するSNS:【X(旧Twitter)、Instagramなど】

- 含めたいハッシュタグ:【#タグ1, #タグ2, …】

- 文字数:【例:140字以内】

AIを「優秀な部下」にする人、「使えない道具」で終わる人

生成AIを導入したものの、期待した成果が出ない。その原因はAIの性能ではなく、あなたの「指示の出し方」にあるのかもしれません。実は、プロンプトの質がAIの能力を決定づけることは、世界のトップ研究機関でも指摘されています。スタンフォード大学人間中心AI研究所(HAI)の調査では、指示の表現を少し変えるだけで、AIの応答の質が劇的に変化することが示されています。この記事では、「AIに使われる人」と「AIを使いこなす人」の決定的な違いを、具体的な技術と共に解説します。

AIの性能は「質問力」で決まる

「この資料、要約しといて」——。もし、あなたがAIにこんな指示を出しているなら、AIの能力を10%も引き出せていません。AIは人間のように、指示の裏にある意図や文脈を察することはできません。そのため、曖昧な指示は、曖昧な結果しか生まないのです。これは「思考のショートカット」であり、一見効率的に見えて、実は質の低いアウトプットを量産しているに過ぎません。この状態が続くと、以下のような事態に陥りかねません。

- AIの回答を鵜呑みにし、批判的な思考力が低下する。

- 指示が雑になり、AIの出すありきたりな答えに満足してしまう。

- AIを「自分で考えないため」の道具にしてしまい、自身の成長機会を失う。

便利なはずのAIが、あなたの思考力をむしろ低下させてしまう可能性があるのです。

引用元:

スタンフォード大学人間中心AI研究所(HAI)は、大規模言語モデルへの指示(プロンプト)の設計が、その応答の質と信頼性に重大な影響を与えることを複数の研究で報告しています。(Stanford University Human-Centered Artificial Intelligence. “Prompt Engineering and its Importance in Large Language Models.” 2023年)

AIを「最強の思考パートナー」に変えるプロンプト術

では、「AIを使いこなす人」はどのように指示を出しているのでしょうか。彼らはAIを単なる作業ツールではなく、思考を深めるための「対話相手」として活用しています。

プロンプト例1:役割を与えて専門性を引き出す

「あなたは経験豊富なマーケティングコンサルタントです。当社の新製品『Taskhub』について、30代のIT部門管理職に響くようなキャッチコピーを5つ提案してください。」

このように役割(ペルソナ)を与えることで、AIはその専門家の視点から思考し、回答の質を飛躍的に向上させます。

プロンプト例2:思考のプロセスを言語化させる

「以下の顧客からのクレームメールに対して、返信文を作成してください。ただし、いきなり文章を生成するのではなく、まず返信文に含めるべき要素(謝罪、原因説明、今後の対策など)をリストアップし、その上で最も丁寧な表現で文章を作成してください。」

これは「Chain-of-Thought(思考の連鎖)」と呼ばれる手法で、AIに結論だけでなく思考プロセスを段階的に出力させることで、より論理的で精度の高い回答を導き出すことができます。

プロンプト例3:制約条件でアウトプットを磨き上げる

「当社のDX推進の課題について、ブログ記事を作成します。以下のキーワードをすべて含み、専門用語は使わずに、必ず表形式での比較を入れてください。文字数は1500字程度でお願いします。」

出力形式や文字数、含めるべき要素といった制約条件を細かく指定することで、手直しの必要がない、完成度の高いアウトプアウトを得ることが可能になります。

まとめ

企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。

しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめたサービス概要資料を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。