「AIに指示を出しても、思ったような答えが返ってこない…」

「プロンプトエンジニアリングが重要らしいけど、具体的に何をどうすればいいのか分からない」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

生成AIの能力を最大限に引き出す鍵は、良質な「プロンプト(指示)」にあります。

本記事では、AIの回答精度を劇的に向上させるプロンプトエンジニアリングの基本から、具体的な12のテクニック、プロンプト作成のコツまでを網羅的に解説します。

AI開発の最前線で活用されている実践的な情報のみをご紹介しますので、きっとお役に立つはずです。ぜひ最後までご覧ください。

プロンプトエンジニアリングとは?AIの性能を最大限に引き出す技術

AIから最適な出力を引き出すためには、プロンプトエンジニアリングへの理解が不可欠です。

ここでは、その基本と重要性について解説します。

プロンプトエンジニアリングの基本

プロンプトエンジニアリングとは、AI、特に大規模言語モデル(LLM)からに望んだ答えを出させるために、指示(プロンプト)を工夫する技術です。

大規模言語モデル(LLM)の仕組みや種類について詳しく知りたい方は、こちらの記事もあわせてご覧ください。AIは入力されたテキストに基づいて応答を生成するため、プロンプトの質がそのまま出力の質に直結します。

曖昧な指示ではありきたりな回答しか得られませんが、具体的で構造化された指示を与えることで、AIの潜在能力を最大限に引き出すことが可能になります。

なぜ今プロンプトエンジニアリングが重要なのか

ChatGPTをはじめとする生成AIの進化と普及に伴い、プロンプトエンジニアリングの重要性は急速に高まっています。

2025年8月にリリースされたGPT-5のように、AIはますます高性能化していますが、その能力を完全に引き出すには、依然として人間の的確な指示が不可欠です。

最新のAIモデルであるGPT-5の機能やGPT-4との違いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。ビジネスシーンにおいても、文章作成、企画立案、データ分析など、AI活用の幅は広がり続けています。

プロンプトエンジニアリングを習得することは、単にAIを便利に使うだけでなく、業務の生産性を飛躍的に向上させ、新たな価値を創造するための必須スキルとなりつつあるのです。

【保存版】プロンプトエンジニアリングの代表的なテクニック12選

ここからは、プロンプトエンジニアリングの代表的なテクニックを12種類紹介します。

これらの手法を組み合わせることで、より複雑で高度なタスクをAIに実行させることが可能になります。

- Zero-shotプロンプティング

- Few-shotプロンプティング

- Chain-of-Thoughtプロンプティング (CoT)

- Self-Consistency(自己整合性)

- Tree of Thoughts (ToT)

- 知識生成プロンプティング

- 方向性刺激プロンプティング

- ReAct(Reason and Act)

- 自動プロンプトエンジニア(APE)

- ソクラテス式プロンプティング

- Least-to-mostプロンプティング

- マルチモーダルCoTプロンプティング

それでは、1つずつ見ていきましょう。

Zero-shotプロンプティング

Zero-shotプロンプティングは、AIに対して事前に例(サンプル)を一切与えずに、タスクの指示だけを与えて回答を生成させる最も基本的な手法です。

例えば、「以下の文章を要約してください:【文章】」のように、直接的な指示のみで構成されます。

シンプルで手軽な反面、AIがタスクを誤解したり、期待と異なる出力をしたりする可能性もあります。

Few-shotプロンプティング

Few-shotプロンプティングは、AIに対して2〜5個程度の少数の例(入力と出力のペア)を提示してから、本題の指示を与える手法です。

例を示すことで、AIは出力の形式や文脈をより正確に理解し、指示に沿った回答を生成しやすくなります。

Zero-shotでうまくいかない場合に非常に有効なテクニックです。

Chain-of-Thoughtプロンプティング (CoT)

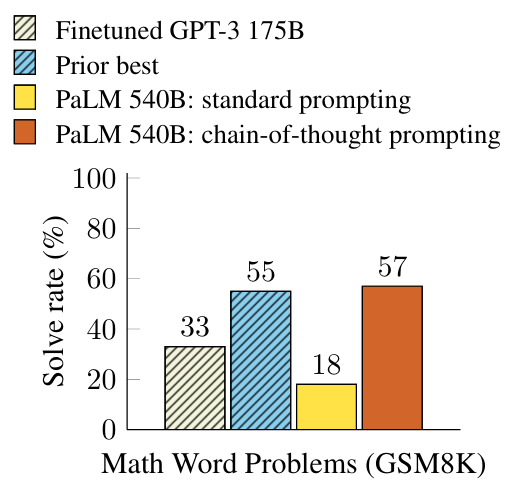

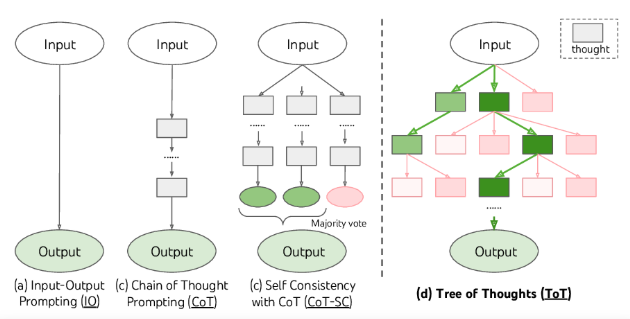

Chain-of-Thought(思考の連鎖)プロンプティングは、AIに最終的な答えだけでなく、そこに至るまでの中間的な思考プロセスをステップバイステップで記述させる手法です。

特に、数学の文章題や論理パズルなど、複雑な推論が必要なタスクにおいて効果を発揮します。

思考の過程を言語化させることで、AIはより慎重かつ論理的に問題に取り組むようになり、正答率が飛躍的に向上します。

こちらはChain-of-Thoughtプロンプティングの概念を提唱した原論文です。合わせてご覧ください。 https://arxiv.org/pdf/2201.11903

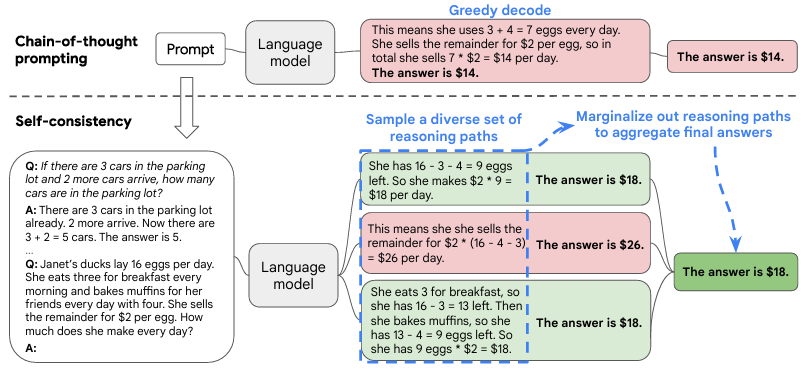

Self-Consistency(自己整合性)

Self-Consistencyは、Chain-of-Thoughtをさらに発展させたテクニックです。

同じ質問に対して、複数の異なる思考プロセス(Chain-of-Thought)を生成させ、その中で最も多数派となった回答を最終的な答えとして採用します。

多様な思考経路をたどらせることで、単一の思考プロセスで発生しうる間違いを打ち消し、より信頼性の高い結論を導き出すことが可能です。

こちらはSelf-ConsistencyがCoTの推論を改善することを詳細に解説した論文です。合わせてご覧ください。 https://arxiv.org/pdf/2203.11171

Tree of Thoughts (ToT)

Tree of Thoughtsは、問題をツリー(木)構造で捉え、AIに複数の思考の枝(可能性)を同時に探求させる手法です。

各ステップで複数の選択肢を生成し、それぞれを評価・検討しながら最も有望な経路を選択していきます。

複雑な問題解決や計画立案など、一つの道筋だけでなく、多角的な視点からの検討が求められるタスクで非常に強力です。

こちらはTree of Thoughtsによる問題解決アプローチについて詳しく解説した論文です。合わせてご覧ください。 https://www.semanticscholar.org/paper/Tree-of-Thoughts%3A-Deliberate-Problem-Solving-with-Yao-Yu/2f3822eb380b5e753a6d579f31dfc3ec4c4a0820

知識生成プロンプティング

知識生成プロンプティングは、AIにタスクを直接実行させる前に、そのタスクを解くために必要となる知識や情報をAI自身に生成させるテクニックです。

例えば、専門的な質問に答える前に「この質問に答えるために必要な背景知識をまず説明してください」と指示します。

このステップを挟むことで、AIは必要な情報を整理した上で回答を生成するため、より正確で網羅的な出力が期待できます。

方向性刺激プロンプティング

方向性刺激プロンプティングは、AIに対してヒントやキーワードを与えることで、生成される出力の方向性をコントロールする手法です。

例えば、製品のキャッチコピーを考えてもらう際に、「感動的」「未来感」「シンプル」といったキーワードを含めるよう指示します。

これにより、AIの創造性を特定のテーマに集中させ、より意図に沿ったアイデアを引き出すことができます。

ReAct(Reason and Act)

ReActは、「Reason(推論)」と「Act(行動)」を組み合わせたフレームワークです。

AIはまずタスクを達成するための計画を推論し、次にその計画を実行するための行動(例:ウェブ検索、計算)を起こします。

そして、行動の結果を観察し、次の推論と行動に繋げていきます。このサイクルを繰り返すことで、外部の最新情報を取り込みながら、より複雑で現実的なタスクを遂行できます。

こちらは推論と行動を組み合わせるReActフレームワークについて解説した原論文です。合わせてご覧ください。 https://arxiv.org/abs/2210.03629

自動プロンプトエンジニア(APE)

Automatic Prompt Engineer(APE)は、最適なプロンプトをAI自身に生成させるという画期的なアプローチです。

人間がいくつかの入出力の例を与えるだけで、AIがそのタスクに最も効果的なプロンプトのテンプレートを自動で探索・生成します。

プロンプト作成のプロセス自体を自動化することで、人間の手間を大幅に削減し、より効率的に高性能なプロンプトを得ることが可能になります。

こちらはAIが最適なプロンプトを自動生成するAPEの技術について解説した論文です。合わせてご覧ください。 https://openreview.net/forum?id=92gvk82DE-

ソクラテス式プロンプティング

古代ギリシャの哲学者ソクラテスの対話法にヒントを得た手法で、AIに対して一連の探求的な質問を投げかけることで、トピックを深く掘り下げさせるテクニックです。

「なぜ?」「どうしてそう言えるのか?」「他の視点からはどう考えられるか?」といった質問を繰り返すことで、AIは表層的な理解にとどまらず、概念の本質や多面的な側面にまで踏み込んだ、深い洞察を含む回答を生成するようになります。

Least-to-mostプロンプティング

Least-to-mostプロンプティングは、複雑な問題をいきなり解かせるのではなく、まず簡単なサブ問題に分解し、それらを順に解かせていく手法です。

前のサブ問題の答えを次のサブ問題を解くためのヒントとして利用するのが特徴です。

簡単なステップから徐々に難易度を上げていくことで、AIは最終的に大きな問題も正確に解決できるようになります。

マルチモーダルCoTプロンプティング

マルチモーダルCoTは、テキストだけでなく、画像などの複数のモダリティ(情報種別)を組み合わせて思考の連鎖(CoT)を行わせるテクニックです。

例えば、グラフの画像と関連するテキストを同時に読み込ませ、「このグラフとテキストから何が言えるか、ステップバイステップで説明して」と指示します。

テキストと視覚情報を統合して推論させることで、より高度で複合的な問題解決が可能になります。

AIの回答精度を劇的に上げるプロンプトエンジニアリング作成8つのコツ

ここからは、AIの回答精度を向上させるための、プロンプト作成における8つの具体的なコツを紹介します。

これらのコツを意識するだけで、プロンプトエンジニアリングの質は大きく変わります。

- 指示は明確に、結論から書く

- 役割や前提条件を与える

- 手本となる具体例を示す

- 出力形式を指定する

- 曖昧な言葉を使わない

- 「〜しないで」ではなく「〜して」と指示する

- 複雑なタスクは分割して依頼する

- 常に最新のAIモデルを使う

それでは、順に解説します。

指示は明確に、結論から書く

目的、対象読者、文字数、形式などを具体的に指定しましょう。

「この記事を、ビジネスパーソン向けに300字以内で、箇条書きを用いて要約してください」のように、AIへの指示は、人間に対する指示以上に明確かつ具体的である必要があります。

「この記事をいい感じに要約して」のような曖昧な指示では、AIは何を基準に「いい感じ」と判断すれば良いか分かりません。

また、最も重要な指示は最初に書くのが原則です。

役割や前提条件を与える

AIに特定の役割(ロール)を与えることで、出力のトーンや専門性がコントロールしやすくなります。

例えば、「あなたはプロの編集者です」「あなたは経験豊富なマーケターです」といった役割を設定することで、その立場になりきった専門的な視点からの回答が期待できます。

また、「以下の情報は社外秘です」「小学生にも分かるように説明してください」といった前提条件を付け加えることも有効です。

手本となる具体例を示す

「入力:【例文】→ 出力:【手本】」のような形式で例を示すことで、AIは求められているタスクを正確に理解し、一貫性のあるアウトプットを生成しやすくなります。

前述のFew-shotプロンプティングのように、手本となる具体例を提示することは非常に効果的です。

特に、特定のフォーマットや文体で文章を生成させたい場合に役立ちます。

出力形式を指定する

どのような形式で回答が欲しいかを明確に指定することも重要です。

例えば、「箇条書きで」「表形式で」「JSON形式で」といった指定が可能です。

出力形式を指定することで、後工程での処理がしやすくなったり、人間にとって情報が読み取りやすくなったりします。

特にプログラムコードの生成やデータ整理など、構造化された出力が必要な場合に有効です。

曖昧な言葉を使わない

「少し」「たくさん」「良い感じに」といった、人によって解釈が分かれる曖昧な言葉は避けましょう。

AIはこれらの言葉を文脈から推測しようとしますが、必ずしも人間の意図通りに解釈できるとは限りません。

代わりに、「3つ」「500字程度で」「ポジティブなトーンで」のように、できるだけ定量的、あるいは具体的な表現を用いることを心がけてください。

「〜しないで」ではなく「〜して」と指示する

禁止事項を伝えるのではなく、望ましい行動(〜して)を具体的に指示する「肯定的なプロンプト」を意識しましょう。

AIは否定的な指示(〜しないで)を正しく理解するのが苦手な場合があります。

例えば、「専門用語を使わないでください」と指示するよりも、「中学生にも理解できる平易な言葉で説明してください」と指示する方が、意図が伝わりやすくなります。

複雑なタスクは分割して依頼する

一度に多くのことを要求する複雑なタスクは、AIが混乱する原因になります。

例えば、「市場調査を行い、新商品のコンセプトを3つ提案し、それぞれのメリット・デメリットを比較し、最も有望な案のプレスリリースを作成してください」というような長大なプロンプトは避けるべきです。

このような場合は、タスクを小さなステップに分割し、一つずつ対話形式で依頼していく方が、結果的に質の高いアウトプアウトが得られます。

常に最新のAIモデルを使う

利用しているサービスのモデルが最新のものかを確認し、可能であれば常に最新のAIモデルを使いましょう。

AIモデルは日々進化しており、新しいモデルほど性能が高い傾向にあります。

例えば、2025年8月に登場したOpenAIの「GPT-5」は、それ以前のモデルに比べて複雑な推論能力が大幅に向上しています。

無料プランと有料プランで利用できるモデルが異なる場合も多いため、必要に応じてアップグレードを検討することも重要です。

プロンプトエンジニアリングを操るプロンプトエンジニアとは?仕事内容・年収を解説

プロンプトエンジニアリングへの注目が高まる中で、「プロンプトエンジニア」という新しい職種が生まれました。

ここでは、その仕事内容や年収、将来性について詳しく解説します。

プロンプトエンジニアの具体的な仕事内容

プロンプトエンジニアの主な仕事は、AI、特に生成AIの性能を最大限に引き出すためのプロンプトを設計、開発、テスト、改良することです。

単に良い指示文を考えるだけでなく、AIの特性を深く理解し、目的に応じて最適なテクニックを駆使してプロンプトを構築します。

また、開発したプロンプトのパフォーマンスを評価し、継続的に改善していくことも重要な業務です。

時にはAIアプリケーションの開発チームと連携し、システムへのプロンプトの組み込みなどを担当することもあります。

プロンプトエンジニアの平均年収

2025年時点のデータによると、日本のプロンプトエンジニアの平均年収は約700万円から1,000万円程度とされています。

プロンプトエンジニアは、AI分野における高度な専門職であり、その年収は比較的高水準です。

ただし、これはあくまで平均値であり、個人のスキル、経験、そして所属する企業の規模や業種によって大きく変動します。

特に、大手IT企業やAI開発のスタートアップでは、年収1,500万円を超えるオファーも珍しくありません。

こちらはCourseraが公開しているプロンプトエンジニアの給与に関する2025年版のガイドです。合わせてご覧ください。 https://www.coursera.org/articles/prompt-engineering-salary

プロンプトエンジニアの需要と将来性

プロンプトエンジニアの将来性は非常に高いと言えるでしょう。

生成AIのビジネス活用が本格化するにつれて、プロンプトエンジニアの需要は急速に拡大しています。

あらゆる業界でAI導入が進む中、AIを効果的に「使いこなす」ための専門知識を持つ人材は非常に貴重です。

将来的には、AIがプロンプトを自動生成する技術も進化すると予想されますが、ビジネスの複雑な要求を理解し、AIに的確な指示を与えるという上流工程の役割は、依然として人間が担う部分が大きいと考えられます。

未経験からプロンプトエンジニアになるには?

未経験からプロンプトエンジニアを目指す場合、まずはAIや自然言語処理に関する基礎知識を学ぶことが第一歩です。

その上で、実際にChatGPTなどのAIツールを積極的に使いこなし、様々なプロンプトを試行錯誤する実践経験を積むことが不可欠です。

プログラミングスキル(特にPython)があると、API連携やツール開発など、活躍の幅が大きく広がります。

作成したプロンプトや成果物をポートフォリオとしてまとめておくと、転職活動の際に自身のスキルを効果的にアピールできます。

高度なプロンプトエンジニアリングに求められる6つのスキル

優れたプロンプトエンジニアになるためには、いくつかの専門的なスキルが求められます。

ここでは、特に重要とされる6つのスキルについて解説します。

- AIツールに関する深い知識

- 自然言語処理(NLP)の基礎知識

- プログラミングスキル

- ライブラリ/フレームワークを扱うスキル

- 高い言語化能力

- 創造力とクリティカルシンキング

AIツールに関する深い知識

プロンプトエンジニアにとって、ChatGPT(GPT-5)、Google Gemini、Claudeなど、主要な生成AIツールの特性や限界を深く理解していることは大前提です。

それぞれのモデルが得意なこと、苦手なこと、最新のアップデート内容などを常に把握し、タスクに応じて最適なツールを選択できる知識が求められます。

また、APIの仕様やパラメータ設定に関する知識も、より高度な開発を行う上で重要になります。

自然言語処理(NLP)の基礎知識

プロンプトエンジニアリングは、自然言語処理(NLP)という技術分野と密接に関連しています。

AIがどのように言語を理解し、テキストを生成しているのか、その基本的な仕組み(トークン化、埋め込み表現など)を理解していると、なぜ特定のプロンプトがうまく機能するのか(あるいはしないのか)を論理的に分析し、改善策を立てることができます。

AIの挙動をブラックボックスとして捉えるのではなく、その内部構造をある程度理解することが重要です。

プログラミングスキル

必須ではありませんが、プログラミングスキル、特にPythonの知識があると大きな強みになります。

AIモデルのAPIを利用して独自のアプリケーションを開発したり、プロンプトのテストや評価を自動化するスクリプトを作成したりと、活躍の場が格段に広がります。

データ分析や機械学習の経験があれば、さらに高度なプロンプトの設計や評価が可能になります。

ライブラリ/フレームワークを扱うスキル

プロンプトエンジニアリングを効率化し、より高度なアプリケーションを構築するためには、関連するライブラリやフレームワークを扱うスキルも役立ちます。

例えば、LangChainやLlamaIndexといったフレームワークを使えば、複数のプロンプトを連携させたり、外部データとAIを接続したりする複雑な処理を比較的容易に実装できます。

これらのツールを使いこなすことで、開発の生産性を大幅に向上させることができます。

高い言語化能力

AIへの指示はすべて自然言語で行われるため、自分の意図や複雑な要件を、正確かつ曖昧さなく言語化する能力は、プロンプトエンジニアにとって最も重要なスキルの一つです。

頭の中にある抽象的なアイデアを、AIが誤解のしようがない具体的なテキストに落とし込む力が求められます。

論理的思考力と豊かな語彙力を兼ね備えていることが理想です。

創造力とクリティカルシンキング

AIの回答を評価し、改善点を見つけ出す能力が求められます。

優れたプロンプトは、単なる命令文ではありません。

時には、AIの「思考の枠」を外し、新たな発想を促すような創造的な問いかけが必要になります。

また、AIの出力を鵜呑みにせず、その内容が本当に正しいか、論理的に破綻していないか、潜在的なバイアスを含んでいないかを批判的に検証するクリティカルシンキングも不可欠です。

プロンプトエンジニアリングの具体的な活用事例

プロンプトエンジニアリングは、様々なビジネスシーンで既に活用され、成果を上げています。

ここでは、その代表的な活用事例を3つ紹介します。

文章作成・要約・翻訳

ブログ記事、メルマガ、プレスリリース、SNS投稿など、様々な種類の文章をAIに生成させることができます。

ターゲット読者、文体、含めるべきキーワードなどをプロンプトで細かく指定することで、手作業で書くよりもはるかに速く、質の高いドラフトを作成できます。

また、長文のドキュメントを要約したり、多言語に翻訳したりする作業も得意分野です。

アイデア出し・企画立案

AIをブレインストーミングのパートナーとして活用することで、企画の幅と深さを広げることが可能です。

例えば、「30代女性向けの新しいサブスクリプションサービスのアイデアを10個、ユニークな視点で提案して」といったプロンプトを投げることで、自分だけでは思いつかなかったような多様なアイデアを得ることができます。

ビジネスにおけるアイデア出しや企画立案のプロセスでも、プロンプトエンジニアリングは強力な武器になります。

プログラミングコードの生成・レビュー

「Pythonで特定の機能を持つ関数を作成して」「このコードのエラー箇所を特定し、修正案を提示して」といった指示を与えることで、コーディング作業を大幅に効率化できます。

単純なコード生成だけでなく、既存のコードのリファクタリング(改善)や、セキュリティ脆弱性のチェックなど、高度なタスクにも応用が可能です。

プロンプトエンジニアリングを学ぶ方法

プロンプトエンジニアリングのスキルを身につけるための学習方法は多岐にわたります。

ここでは、おすすめの学習方法をいくつか紹介します。

おすすめの学習サイト・本

プロンプトエンジニアリングに関する知識は、オンラインの学習サイトや書籍から体系的に学ぶことができます。

海外のプラットフォームでは「Learn Prompting」などが有名です。

国内でも、プロンプトエンジニアリングの入門書から専門書まで数多く出版されており、自分のレベルに合ったものを選ぶことができます。

まずは基礎的なテクニックや原則をこれらの教材で学ぶのが良いでしょう。

オンライン講座で効率的に学ぶ

独学が難しいと感じる場合は、オンライン講座の受講も有効な選択肢です。

動画教材や実践的な課題を通じて、専門家から直接指導を受けることができます。

体系的なカリキュラムに沿って学習を進められるため、短期間で効率的にスキルを習得したい方に適しています。

同じ目標を持つ受講生と交流できるコミュニティが提供されている場合もあり、学習のモチベーション維持にも繋がります。

実際にAIツールをとにかく触ってみる

最も重要な学習方法は、実際にAIツールをとにかくたくさん触ってみることです。

知識をインプットするだけでなく、学んだテクニックをすぐに試してみることで、スキルは定着します。

同じ指示でも、少し言い回しを変えるだけで出力がどう変わるかを観察したり、自分なりの新しいプロンプトを考案したりするプロセスを通じて、AIとの「対話の勘所」が養われます。

日々の業務やプライベートでAIを積極的に活用し、試行錯誤を繰り返しましょう。

プロンプトエンジニアリングで注意すべきこと

プロンプトエンジニアリングは非常に強力な技術ですが、利用する上で注意すべき点もいくつか存在します。

安全かつ効果的にAIを活用するために、以下の点を必ず守りましょう。

機密情報や個人情報を入力しない

会社の内部情報、顧客データ、個人情報など、外部に漏洩してはならない機密情報をプロンプトに含めることは絶対に避けるべきです。

AIにプロンプトとして入力した情報は、サービス提供者によってAIモデルの学習データとして利用される可能性があります。

法人向けのセキュリティが強化されたプランを利用するか、入力する情報のマスキング処理を徹底するなど、情報漏洩対策を講じる必要があります。

AIの回答は必ずファクトチェックする

AIの回答に対してファクトチェックを行う習慣をつけましょう。

生成AIは、時として「ハルシネーション(幻覚)」と呼ばれる、事実に基づかないもっともらしい嘘の情報を生成することがあります。

こちらはAIのハルシネーションを防ぐ方法について詳しく解説した記事です。合わせてご覧ください。AIの回答は非常に流暢で説得力があるため、信じ込んでしまいがちですが、その内容が正確であるとは限りません。

特に、統計データ、歴史的な事実、専門的な情報など、正確性が求められる内容については、必ず信頼できる情報源(公的機関の発表、専門家の論文など)を参照しましょう。

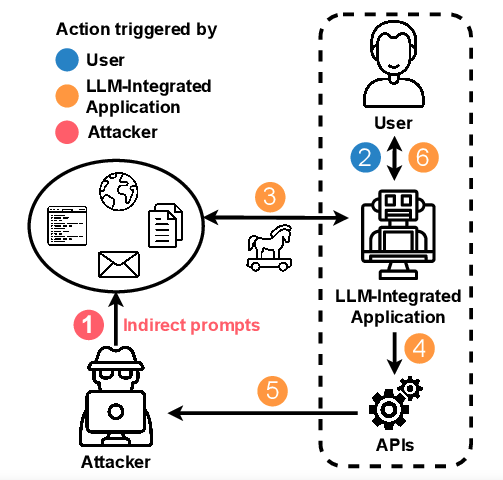

プロンプトインジェクションなどの攻撃に注意

プロンプトインジェクションとは、悪意のある第三者が巧妙なプロンプトを入力することで、AIを操り、開発者が意図しない動作(機密情報の漏洩、不適切なコンテンツの生成など)を引き起こさせるサイバー攻撃の一種です。

AIを活用したアプリケーションを開発・提供する場合は、ユーザーからの入力を無害化する処理や、AIの出力内容を監視する仕組みを導入するなど、こうした攻撃への対策が不可欠です。

こちらは間接的なプロンプトインジェクション攻撃が現実世界のアプリケーションに与える影響を分析した研究です。合わせてご覧ください。 https://www.semanticscholar.org/paper/Not-What-You%27ve-Signed-Up-For%3A-Compromising-with-Greshake-Abdelnabi/705e49afd92130f2bc1e0d4d0b1f6cb14e88803f

プロンプトエンジニアリングに関するよくある質問

最後に、プロンプトエンジニアリングに関してよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

プロンプトエンジニアリングに資格は必要?

2025年現在、プロンプトエンジニアになるために必須となる公的な資格は存在しません。

ただし、「生成AIパスポート」や「生成AIプロンプトエンジニア検定」といった民間の資格は登場しており、自身の知識レベルを客観的に証明する手段の一つにはなり得ます。

しかし、資格の有無よりも、実際に質の高いプロンプトを作成し、ビジネス課題を解決できる実践的なスキルの方がはるかに重視されるのが現状です。

自然言語処理(NLP)との違いは?

自然言語処理(NLP)は、人間の言葉をコンピュータが処理・理解するための技術分野全般を指します。AIモデルの開発そのものに関わる、より広範で基礎的な学問領域です。

一方、プロンプトエンジニアリングは、そのNLPを応用して作られたAI(大規模言語モデル)を「利用者側」の立場でいかにうまく使いこなすか、という応用技術に特化しています。

つまり、NLPはAIを作る技術、プロンプトエンジニアリングはAIを使う技術、と捉えると分かりやすいでしょう。

ITエンジニアとの違いは?

ITエンジニアは、システム開発、インフラ構築、プログラミングなど、IT技術全般に関わる職種の総称です。多くの場合、プログラミングスキルが必須となります。

プロンプトエンジニアは、その中でも特に生成AIとの対話(プロンプトの設計)に特化した専門職です。

プログラミングスキルが必須ではない場合もありますが、AIのAPIを利用した開発などを行う際には、ITエンジニアとしてのスキルも求められます。

両者は重なる部分もありますが、プロンプトエンジニアはより「AIと人間の間の翻訳者」としての側面に重点を置いています。

おすすめの学習本やスクールはありますか?

プロンプトエンジニアリングに関する書籍は多数出版されていますので、まずは書店で自分のレベルに合った入門書を手に取ってみるのが良いでしょう。

例えば、『ChatGPTの応答精度はプロンプトが9割』などが広く読まれています。

スクールに関しては、特定のスクールを推薦することはできませんが、多くのプログラミングスクールが生成AIやプロンプトエンジニアリングに関するコースを提供し始めています。

無料相談などを活用し、カリキュラム内容やサポート体制を比較検討することをおすすめします。

AIに”操られる人”になってない?プロンプト一つで決まる「AIを支配する人」との決定的差

毎日、生成AIに指示を出しているあなたは、本当にAIを「支配」できていますか?実は、プロンプトの質が低いと、私たちは無意識のうちにAIに思考を委ね、ただの「指示待ち人間」になってしまう危険性があります。スタンフォード大学の研究でも、AIとの対話の質が、得られる成果を大きく左右することが示されています。しかし、心配は不要です。この記事では、AIを単なる「便利な道具」から「最強の思考パートナー」へと変える、具体的なプロンプトの技術と考え方を紹介します。AIに”操られる人”で終わるか、”AIを支配する人”になるか、その分かれ道はあなたのプロンプト一つにかかっています。

AIの答えを鵜呑みにする「思考の外部委託」のリスク

「とりあえずAIに聞けば何とかなる」という考え方は、あなたの思考力を少しずつ蝕んでいるかもしれません。質の低い曖昧なプロンプトは、ありきたりで深みのない答えしか生み出しません。このAIからの表層的な回答を鵜呑みにする習慣が続くと、次のようなリスクが考えられます。

- 批判的思考力の低下:AIの出した答えを「正解」と思い込み、多角的に物事を検証する力が鈍る。

- 問題解決能力の衰え:複雑な課題をAIに丸投げし、自ら思考プロセスを組み立てる機会を失う。

- 発想力の枯渇:AIが提示する既存の枠組みの中だけで考え、斬新なアイデアを生み出す力が弱まる。

便利なAIに頼ることで、本来人間が持つべき「深く考える力」そのものが、知らず知らずのうちに外部委託され、失われていくのです。

引用元:

スタンフォード大学人間中心AI研究所(HAI)は、AIの出力を効果的に導くためのプロンプトの重要性を指摘しており、AIとの対話の質が成果を大きく左右すると述べています。(Stanford University Human-Centered AI Institute. “Understanding the Capabilities and Limitations of Large Language Models.” 2024年)

AIを「最強の部下」にするための指示術

では、「AIを支配する人」はどのようにプロンプトを使っているのでしょうか。答えは、AIを「答えを知っている賢い機械」ではなく、「有能だが指示がなければ動けない部下」として扱うことです。ここでは、誰でも実践できる2つの指示術を紹介します。

指示術①:役割とゴールを明確に定義する

優秀な部下には、まずそのプロジェクトにおける役割と目指すべきゴールを明確に伝えます。AIも同様です。

プロンプト例:

「あなたは経験豊富なマーケティングコンサルタントです。これから30代女性をターゲットにした新しいスキンケアブランドの立ち上げに関する壁打ちをお願いします。最終的なゴールは、今までにないユニークなブランドコンセプトを3つ創出することです。」

このように役割とゴールを最初に定義することで、AIはその後の対話全体を通して、コンサルタントとして一貫性のある専門的な回答を生成するようになります。

指示術②:思考のプロセスを言語化させる

複雑な依頼をする際、優秀な部下には「どういう考えでその結論に至ったのか」を報告させます。これもAIに対して非常に有効です。

プロンプト例:

「競合製品AとBを比較し、どちらが優れているか結論を出してください。その際、最終的な結論だけを述べるのではなく、どのような評価軸で、どのように比較検討したのか、あなたの思考プロセスをステップバイステップで説明してください。」

AIに思考の過程を説明させることで、出力された答えの信頼性を検証できるだけでなく、AIの論理的な間違いに気づき、より適切な方向へ軌道修正させることが可能になります。

まとめ

プロンプトエンジニアリングの重要性が高まる一方、その専門的なテクニックを全社員が習得し、使いこなすには多くの時間と教育コストがかかるのが実情です。

「AIを導入したいが、社員が効果的に活用できるか不安」「プロンプトの作成方法を教育するリソースがない」といった課題を抱える企業は少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、専門家が最適化した200種類以上のAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

例えば、質の高いプレスリリース作成や市場分析レポートの自動生成など、本来は高度なプロンプトエンジニアリングが求められる業務も、ユーザーは「アプリ」を選んで実行するだけで、誰でも簡単に最高水準のAIアウトプットを得られます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、機密情報の漏洩リスクを心配することなく利用できます。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「どの業務にAIを適用すれば効果的か」といった戦略段階から専門家の支援を受けられます。

複雑なプロンプトエンジニアリングの学習は不要で、導入後すぐに業務効率化を実感できる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“プロンプト不要のAI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。