「プロンプトエンジニアリングを学びたいけど、どの本を選べばいいかわからない…」

「本を読んでみたけど、内容が難しすぎて挫折してしまった…」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

生成AIの性能を最大限に引き出すプロンプトエンジニアリングは、今や必須のスキルとなりつつあります。しかし、関連書籍が数多く出版されており、自分に合った一冊を見つけるのは簡単ではありません。

本記事では、プロンプトエンジニアリングの基本から、失敗しない本の選び方、そして初心者から上級者までレベル別におすすめの本を11冊厳選してご紹介します。

AIコンサルティング事業を展開する弊社が、最新の動向を踏まえて解説します。

きっと役に立つと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。

そもそもプロンプトエンジニアリングとは?

まずは、プロンプトエンジニアリングの基本的な知識と、その重要性について確認しておきましょう。なぜ今このスキルが注目されているのか、どんな仕事で役立つのかを理解することで、学習のモチベーションも高まります。

プロンプトエンジニアリングの基本と重要性

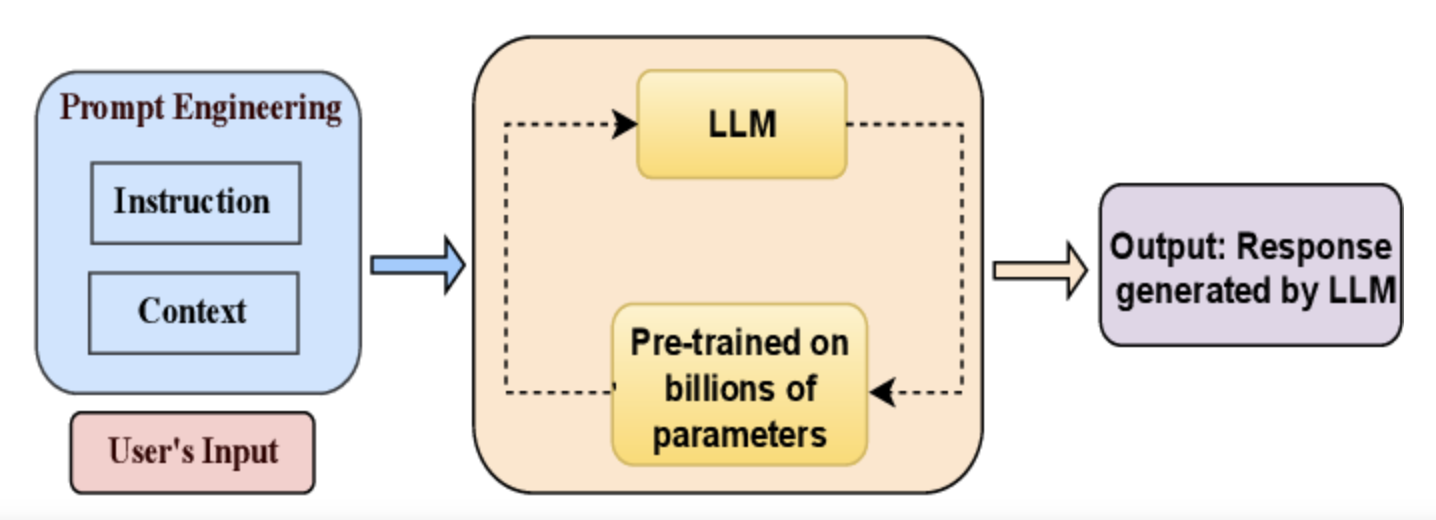

プロンプトエンジニアリングとは、ChatGPTなどの生成AIから、意図した通り、あるいはそれ以上の質の高いアウトプットを引き出すために、指示(プロンプト)を設計・最適化する技術のことです。

AIは非常に高性能ですが、指示が曖昧だとありきたりな回答しか返ってきません。

例えば、「ブログ記事を書いて」と指示するよりも、「ターゲット読者」「キーワード」「文体」「文字数」といった具体的な条件を加えることで、生成される文章の質は劇的に向上します。

2025年8月にリリースされた最新のGPT-5モデルは、複雑な指示への理解度がさらに向上しており、プロンプトの質がAIの性能を左右する傾向はますます強まっています。この技術を身につけることは、あらゆる業務の効率化と品質向上に直結する重要なスキルと言えるでしょう。

こちらはGoogle Cloudが公式に解説しているプロンプト設計の概要です。合わせてご覧ください。 https://cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/learn/prompts/introduction-prompt-design?hl=ja

プロンプトエンジニアの仕事内容と必要なスキル

プロンプトエンジニアは、AIの能力を最大限に活用するための「対話の専門家」です。

主な仕事内容は、特定の業務や目的に合わせて最適なプロンプトを開発し、テストと改善を繰り返して精度を高めていくことです。

例えば、カスタマーサポート用の回答を自動生成するプロンプトや、マーケティング用のキャッチコピーを作成するプロンプトなどを設計します。

プロンプトエンジニアには、AIに関する知識はもちろん、物事を論理的に考える力、AIに的確な指示を伝える言語化能力、そして新しいアイデアを生み出す創造力が求められます。

また、開発したい分野(医療、金融、法律など)の専門知識があれば、より質の高いプロンプトを作成することが可能になります。

失敗しないプロンプトエンジニアリングの本の選び方

プロンプトエンジニアリングの学習効果は、最初の本選びで大きく変わります。ここでは、数ある書籍の中から自分に合った一冊を見つけるための3つのポイントを紹介します。

- 自分の知識レベルに合った本を選ぶ

- なるべく出版日が新しい最新情報の本を選ぶ

- AI分野で信頼できる著者・監修者の本を選ぶ

これらのポイントを押さえることで、購入後のミスマッチを防ぎ、効率的に学習を進めることができます。

それでは、1つずつ順に解説します。

自分の知識レベルに合った本を選ぶ

最も重要なのは、現在の自分のスキルレベルに合った本を選ぶことです。

AIやプログラミングの知識が全くない初心者が、いきなり専門用語だらけの上級者向けの本を読んでも、内容を理解できずに挫折してしまう可能性が高いでしょう。

まずは「初心者向け」「入門」と書かれた本でAIの基本やプロンプトの基礎を学び、知識が身についてきたら中級者、上級者向けの本へとステップアップしていくのが確実な方法です。

自分のレベルがわからない場合は、書籍の目次やサンプルページを見て、内容が理解できそうか確認してから購入することをおすすめします。

なるべく出版日が新しい最新情報の本を選ぶ

プロンプトエンジニアリングの本を選ぶ際は、必ず出版日を確認し、できるだけ新しい情報を扱っている本を選びましょう。

AI技術は日進月歩で進化しており、特に言語モデルの進化は非常に速いです。

数ヶ月前に主流だったテクニックが、新しいモデルの登場によって古くなってしまうことも珍しくありません。

例えば、最新のGPT-5に関する情報やテクニックは、当然ながら2024年に出版された本には書かれていません。

最新の技術トレンドやモデルに対応した知識を学ぶことが、実践で役立つスキルを身につけるための近道です。

AI分野で信頼できる著者・監修者の本を選ぶ

本の信頼性を判断する上で、著者や監修者の経歴は重要な指標となります。

AI研究の第一人者、有名企業で活躍する現役のAIエンジニア、AI関連のコミュニティで積極的に情報発信している人物などが執筆した本は、信頼性が高いと言えます。

著者のプロフィールや過去の実績、SNSでの発信内容などを確認してみましょう。

また、実際にその本を読んだ人のレビューや評価を参考にすることも有効です。

信頼できる情報源から学ぶことで、間違った知識を身につけるリスクを減らし、確かなスキルを習得することができます。

【レベル別】プロンプトエンジニアリングのおすすめ本11選

ここからは、具体的なプロンプトエンジニアリングのおすすめ本を、初心者・中級者・上級者の3つのレベルに分けて合計11冊ご紹介します。自分のレベルに合ったカテゴリから、気になる一冊を見つけてみてください。

【初心者向け】AIの基礎から学べる入門書4選

まずは、AIの知識が全くない方や、プロンプトという言葉を初めて聞いた方向けの入門書です。専門用語が少なく、図解などを多用した分かりやすい解説が特徴です。

- 『いちばんやさしいプロンプトエンジニアリングの教本』AIとは何か、という基本的な内容から、ChatGPTの具体的な操作方法、簡単なプロンプトの作り方までを丁寧に解説。対話形式で読み進めやすく、最初の一冊に最適です。

- 『文系でもわかる!ChatGPT超入門』プログラミング知識が不要で、日常業務やプライベートでChatGPTをどう活用するかに焦点を当てた一冊。すぐに使えるプロンプトのテンプレートが豊富に掲載されています。

- 『図解まるわかり プロンプトエンジニアリングのしくみ』プロンプトがAIの内部でどのように処理され、アウトプットに繋がるのかを豊富なイラストで解説。AIの「考え方」を理解することで、より質の高い指示が出せるようになります。

- 『この一冊で全部わかる ChatGPT & Copilotの教科書』ChatGPTだけでなく、ビジネスシーンで活用が広がるMicrosoft Copilotの使い方も同時に学べる実践的な入門書。業務効率化の具体的なアイデアが満載です。

【中級者向け】実践的なスキルが身につく応用書4選

AIの基本的な使い方を理解し、さらに一歩進んだテクニックを学びたい方向けの応用書です。より複雑な指示の出し方や、特定の目的に特化したプロンプトの設計方法を学べます。

- 『大規模言語モデルを使いこなすためのプロンプトエンジニアリングの教科書』Zero-shotやFew-shot、ReActといった、プロンプトエンジニアリングの代表的なテクニックを体系的に解説。エンジニアや開発者寄りの内容も含まれ、技術的な理解を深めたい方におすすめです。

- 『対話型AIのプロンプトデザイン』単発の指示ではなく、AIとの対話を続けながら精度を高めていくためのテクニックに特化した一冊。チャットボット開発や、複雑なリサーチ業務に役立つ知見が得られます。

- 『Pythonで学ぶ プロンプトエンジニアリング』Pythonを使ってAPI経由でAIを操作し、プロンプトを自動生成・最適化する方法を解説。プログラミングスキルを活かして、より高度なAI活用を目指す方に適しています。

- 『業界別 プロンプトエンジニアリング実践ガイド』マーケティング、金融、医療など、特定の業界に特化したプロンプトの事例を数多く紹介。自分の業務分野でAIをどう活用できるか、具体的なヒントが見つかります。

【上級者向け】より専門知識を深めるための3選

プロンプトエンジニアリングを仕事にしており、常に最先端の知識を追求したい専門家向けの書籍です。LLMの論文解説や、モデルのファインチューニングなど、高度な内容を扱います。

- 『LLM論文大全 -プロンプトエンジニアリングの最前線-』プロンプトエンジニアリングに関する重要な論文をピックアップし、その内容を分かりやすく解説。最新の研究動向をキャッチアップし、理論的背景を深く理解するための必読書です。

- 『プロンプトエンジニアリングとLLMの数理』言語モデルがどのようにテキストを生成しているのかを、数式レベルで解説する技術書。モデルの挙動を根本から理解し、より精密なプロンプト設計を目指す研究者・開発者向けです。

- 『AIエージェント開発のすべて -自律型AIのためのプロンプト設計-』複数のAIを連携させて自律的にタスクを遂行させる「AIエージェント」の構築手法を解説。プロンプトエンジニアリングの次のステージとも言える、最先端の技術を学べます。

こちらはプロンプトエンジニアリングの技術や応用について体系的に調査した論文です。合わせてご覧ください。 https://www.semanticscholar.org/paper/A-Systematic-Survey-of-Prompt-Engineering-in-Large-Sahoo-Singh/31d2ccff82e313eb5c1620c44bb8322da4a38513

購入した本を最大限に活用する効果的な学習方法

良い本を選んでも、ただ読むだけではスキルは身につきません。ここでは、本から得た知識を確実に自分のものにするための、効果的な学習方法を3つ紹介します。

- 本を読んだら、必ず実際にAIを動かしてみる

- 学んだ知識を自分なりに応用・改善してみる

- コミュニティや勉強会に参加して情報交換する

これらの方法を実践することで、学習効率を飛躍的に高めることができます。

それでは、1つずつ見ていきましょう。

本を読んだら、必ず実際にAIを動かしてみる

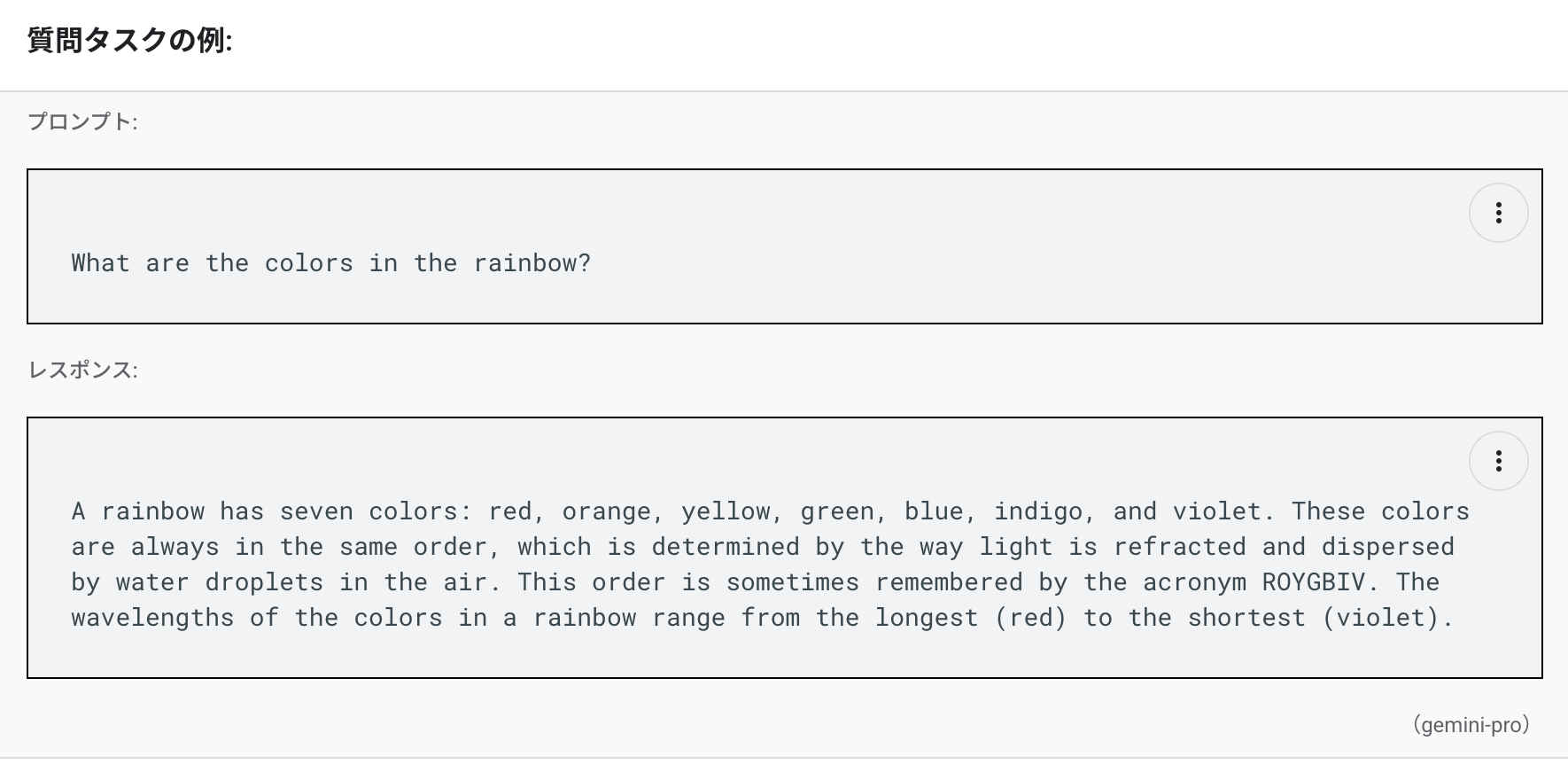

本に書かれているプロンプトの例を読んだら、すぐにChatGPTなどを開いて、実際に自分で入力してみましょう。

プロンプトエンジニアリングは、知識と実践が両輪となるスキルです。

「百聞は一見に如かず」ということわざの通り、実際にAIがどのような反応を返すかを自分の目で確かめることが、最も効果的な学習方法です。

本の通りにやってみるだけでなく、少し言葉を変えたり、条件を追加したりして、AIの反応の違いを観察することで、プロンプトの勘所が養われていきます。

学んだ知識を自分なりに応用・改善してみる

本のサンプルプロンプトを試すことに慣れてきたら、次のステップとして、それを自分自身の課題に応用してみましょう。

例えば、本に「新商品のキャッチコピーを作るプロンプト」が載っていたら、それを自分の仕事で扱っている商品やサービスに置き換えて試してみるのです。

最初はうまくいかないかもしれませんが、「なぜうまくいかないのか」「どうすれば改善できるのか」を考えるプロセスこそが、スキルを飛躍的に向上させます。

本に書かれているのはあくまで基礎です。それを自分なりに改善し、最適化していくことで、真に実践的な能力が身についていきます。

コミュニティや勉強会に参加して情報交換する

一人で学習していると、どうしても行き詰まってしまうことがあります。そんな時は、社外のコミュニティや勉強会に参加して、他の学習者と情報交換するのがおすすめです。

自分では思いつかなかったプロンプトのアイデアを得られたり、抱えている疑問を経験者に質問できたりと、多くのメリットがあります。

X(旧Twitter)やconnpassなどのプラットフォームで、プロンプトエンジニアリング関連のコミュニティやイベントを探してみましょう。

同じ目標を持つ仲間と繋がることで、学習のモチベーション維持にも繋がります。

本以外でプロンプトエンジニアリングを学ぶ方法

書籍での学習は基礎を固める上で非常に有効ですが、それ以外にもプロンプトエンジニアリングを学ぶ方法はあります。ここでは、代表的な2つの方法を紹介します。

Webサイトで学習する(Prompt Engineering Guideなど)

インターネット上には質の高いプロンプトエンジニアリング情報が多くあり、定期的にチェックすることで知識を更新できます。

特に有名なのが「Prompt Engineering Guide」です。

プロンプトの基礎から応用テクニックまでが体系的にまとめられており、世界中の多くの学習者に利用されています。日本語版も提供されているため、英語が苦手な方でも安心して学べます。

その他にも、OpenAIの公式ドキュメントや、AI関連企業の技術ブログなども、最新の情報を得る上で非常に役立ちます。

こちらはGoogleが開発者向けに公開しているプロンプト設計戦略の公式ガイドです。合わせてご覧ください。 https://ai.google.dev/gemini-api/docs/prompting-strategies?hl=ja

スクールで体系的に学ぶ

独学での学習に不安がある方や、短期間で集中的にスキルを習得したい方には、専門のスクールで学ぶという選択肢もあります。

スクールの利点は、専門家の講師から直接フィードバックをもらいながら、体系的に組まれたカリキュラムに沿って効率的に学習できる点です。

オンラインで完結するコースも多く、自分のペースで学習を進めることができます。

費用はかかりますが、プロの指導のもとで確実なスキルを身につけたいと考えている方にとっては、価値のある投資となるでしょう。

いくつかのスクールの無料相談などを利用して、自分に合ったコースを探してみるのがおすすめです。

こちらはイリノイ工科大学によるAIプロンプトエンジニアになるためのキャリアガイドです。合わせてご覧ください。 https://www.iit.edu/blog/unlock-career-opportunities-ai-how-become-ai-prompt-engineer

プロンプトエンジニアリングの本に関するよくある質問

最後に、プロンプトエンジニアリングの本に関して多くの人が抱く疑問についてお答えします。

どの本から読めばいいですか?

もしあなたがAIやプロンプトについてほとんど知識がないのであれば、この記事で紹介した「初心者向け」のセクションにある本から選ぶことを強くおすすめします。

特に『いちばんやさしいプロンプトエンジニアリングの教本』のような、図解が多くて分かりやすい入門書から始めるのが良いでしょう。

自分のレベルに合わない本を選ぶと学習効率が落ちてしまうため、まずは基礎を固めることを最優先に考えてください。

本に書いてあるプロンプトはそのまま使えますか?

本に掲載されているプロンプトは、優れた出発点になりますが、多くの場合、そのまま使うだけでは最適な結果は得られません。

AIのモデルは日々更新されますし、あなたの目的や状況に合わせて内容をカスタマイズする必要があります。

本に書かれているプロンプトはあくまで「テンプレート」や「お手本」と捉え、それを基に自分の言葉で条件を追加したり、不要な部分を削ったりして、改善を加えていく意識が重要です。

最新情報を得るために英語の本も読むべきですか?

最先端の情報を追い求めたい上級者やプロフェッショナルであれば、英語の書籍や論文を読むことは非常に有益です。

AIに関する最新の研究成果や技術情報は、まず英語で発表されることがほとんどだからです。

しかし、初心者や中級者の段階では、無理に英語の文献に手を出す必要はありません。

まずは日本語の書籍やWebサイトで基礎をしっかり固めることが大切です。日本語でも質の高い情報は十分に得られます。

あなたの学習は無駄になる?プロンプトエンジニアリングで「スキルが身につく人」と「挫折する人」の決定的違い

プロンプトエンジニアリングの本を意気込んで買ってみたものの、読み終えても「いまいち使いこなせない…」と感じていませんか?実は、本の選び方や読み方次第で、学習効果は天と地ほど変わってしまいます。

スタンフォード大学のある研究が、その危険な落とし穴を明らかにしました。しかし、心配はいりません。AIのトップランナーたちは、単なる知識のインプットではなく、AIを「思考を鍛えるジム」として活用し、実践的なスキルを身につけています。この記事では、「挫折する人」の学習法と「スキルが身につく人」の実践テクニックを、最新の研究知見を交えて解説します。

【警告】本を読むだけでは「知ったつもり」になるだけかもしれない

「とりあえず話題の本を読めば、スキルが身につくはず」——。もしそう考えているなら、少し危険なサインです。スタンフォード大学の研究によると、ただテキストを読むだけの受動的な学習では、学んだ知識のわずか10%しか記憶に残らないことが示唆されています。

これは、脳が情報を一時的に保持するだけで、実践で使えるスキルとして定着していない「学習の錯覚」が起きている証拠です。この状態が続くと、次のようなリスクが考えられます。

- 応用が利かない: 本に書かれた通りのプロンプトしか作れず、自分の課題に合わせたカスタマイズができない。

- 記憶がすぐに消える: 楽してインプットした情報は、脳が重要だと判断せずにすぐに忘れてしまう。

- 問題解決能力が育たない: 試行錯誤のプロセスを飛ばすため、AIが期待通りの答えを出さない時に原因を分析し、改善する力が養われない。

せっかく時間をかけて学んでも、いざという時に使えない知識のコレクションが増えるだけになってしまうのです。

引用元:

学習方法と記憶定着率に関する研究では、講義を聞く、読書をするといった受動的学習よりも、自ら体験する、他者に教えるといった能動的学習の方が、知識の定着率が5倍から9倍高まることが示されている。(Lombardi, D., Shipley, T. F., et al. “The curious construct of active learning.” 2021年)

こちらはスタンフォード大学が提供する生成AIの技術的基礎に関するオンラインコースです。合わせてご覧ください。 https://online.stanford.edu/courses/xfm110-technical-fundamentals-generative-ai

【実践】AIを「最強の学習パートナー」に変える3つの使い方

では、「スキルが身につく人」は本で得た知識をどう実践に繋げているのでしょうか?答えはシンプルです。彼らはAIを「答えを教えてくれる先生」ではなく、「一緒に試行錯誤してくれる相棒」として扱っています。ここでは、誰でも今日から真似できる3つの学習テクニックをご紹介します。

使い方①:AIを最強の「レビュー相手」にする

自分が作ったプロンプトが本当に優れているか、客観的に判断するのは難しいものです。そこで、ChatGPTにプロのプロンプトエンジニアになりきってもらい、あなたのプロンプトをレビューさせましょう。

魔法のプロンプト例:

「あなたは世界トップクラスのプロンプトエンジニアです。以下のプロンプトについて、より明確で、具体的で、AIの性能を最大限引き出すために、どのような改善点が考えられますか?改善案を3つ、理由と共に示してください。(あなたの作ったプロンプト)」

これにより、自分では気づけなかった改善点を発見し、プロンプトの質を客観的に高める視点が養われます。

使い方②:あえて「曖昧な指示」から改善を試みる

本に載っている完成されたプロンプトを真似るだけでは、応用力は身につきません。あえて質の低いプロンプトからスタートし、AIとの対話を通じて改善していくプロセスを体験しましょう。

魔法のプロンプト例:

「(あるテーマ)についてブログ記事を書いて。」

→(生成された記事に対して)「もっと読者の共感を呼ぶような導入にしてください。」

→「小学生にも分かるように、専門用語を避けて説明してください。」

この試行錯誤のプロセスこそが、「どう指示すればAIはどう動くのか」という感覚を体に染み込ませ、真の実践力を育てます。

AIが事実と異なる情報を生成する「ハルシネーション」を防ぐ方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。

使い方③:自分の「課題」を教材にする

最高の学習教材は、あなた自身の仕事や日常の課題です。本で学んだテクニックを使って、自分の課題を解決するプロンプトを作ってみましょう。

魔法のプロンプト例:

「私は(あなたの職種)です。(あなたの抱える課題)を解決したいです。本で学んだ『(例:Few-shotプロンプト)』のテクニックを使って、この課題を解決するためのプロンプトのアイデアを3つ提案してください。」

学んだ知識と自分の現実世界を結びつけることで、学習は一気に深まり、モチベーションも格段に上がります。

まとめ

企業はAI時代に対応するため、社員のプロンプトエンジニアリングスキルの向上が急務となっています。

しかし、実際には「社員にどうやって学ばせればいいかわからない」「学習させても実践で使えるレベルになるか不安」といった理由で、人材育成に踏み切れない企業も少なくありません。

企業でChatGPTを導入する際の具体的な方法や注意点については、こちらのガイドで網羅的に解説しています。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、プロンプトの専門知識がなくても、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「AIをどう業務に活かせばいいのか」という根本的な課題から解決に導きます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、社員が時間をかけてプロンプトを学習しなくても、すぐに全社的な業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“教育コストゼロの生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。