「ChatGPTのプロンプト構文ってどう書けばいいの?」

「いろいろな構文があるみたいだけど、どれを使えばいいか分からない…。」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、ChatGPTの性能を最大限に引き出すための代表的なプロンプト構文8選と、その精度をさらに高めるための書き方のコツについて詳しく解説しました。

さらに、業務ですぐに使えるコピペOKの例文集もレベル別にご紹介します。

きっと役に立つと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。

そもそもプロンプト構文とは?ChatGPTにおける基本を解説

ここからは、ChatGPTにおけるプロンプト構文の基本を解説します。

- ChatGPTにおけるプロンプトの重要性

- プロンプトと構文の関係性

- 良いプロンプト構文がもたらすメリット

プロンプト構文の基礎を理解することで、なぜこれほどまでに構文が重要視されているのかが明確になります。

それでは、1つずつ順に解説します。

ChatGPTにおけるプロンプトの重要性

ChatGPTにおけるプロンプトとは、AIに対して送る「指示」や「質問」のことです。

このプロンプトの質が、AIから得られる回答の質を直接的に左右するため、非常に重要です。

例えば、単に「日本の首都について教えて」と聞くよりも、「日本の首都である東京の主要な観光地を3つ、箇条書きで教えてください」と具体的に指示する方が、より整理されていて意図に沿った回答を得られます。

AIの性能を最大限に引き出すためには、いかにして的確なプロンプトを作成するかが鍵となります。

プロンプトと構文の関係性

プロンプトと構文は密接に関連しています。

プロンプトがAIへの「指示内容」そのものであるのに対し、構文は「指示の型」や「テンプレート」のようなものです。

優れたプロンプト構文は、指示内容をAIが理解しやすい形に整理し、必要な情報を漏れなく伝えるためのフレームワークとして機能します。

例えば、後述する「深津式プロンプト」という構文を使えば、AIに役割を与えたり、前提条件を定義したりすることで、より専門的で精度の高い回答を引き出すことが可能になります。

構文は、質の高いプロンプトを安定して作成するための設計図と言えるでしょう。

良いプロンプト構文がもたらすメリット

良いプロンプト構文を活用することには、多くのメリットがあります。

最大のメリットは、AIからの出力精度が飛躍的に向上することです。

指示が明確で構造化されているため、AIはユーザーの意図を正確に読み取り、期待通りの回答を生成しやすくなります。

また、何度も指示を修正したり、追加で質問したりする手間が減るため、作業効率が大幅に向上します。

毎回ゼロから指示を考える必要がなく、構文に当てはめて内容を記述するだけで良いため、思考の負担も軽減されるでしょう。

良い構文は、AIとのコミュニケーションを円滑にし、時間と労力を節約しながら、より質の高い成果を得るための強力なツールとなります。

真似できる代表的なプロンプト構文8選

ここからは、今日から真似できる代表的なプロンプト構文を8つ紹介します。

- Zero-shotプロンプト

- Few-shotプロンプト

- CoT(Chain of Thought)プロンプト

- Zero-shot CoTプロンプト

- ToT(Tree of Thoughts)プロンプト

- ReActプロンプト

- 深津式プロンプト

- ゴールシークプロンプト

これらの構文を理解し、目的に応じて使い分けることで、ChatGPTの活用レベルが一段と上がります。

それでは、1つずつ順に解説します。

Zero-shotプロンプト

Zero-shotプロンプトは、AIに事前の例(ショット)を一切与えずに、直接質問や指示を投げかける最も基本的な形式です。

「shot」とは「例」を意味し、「zero-shot」は例がゼロであることを示します。

例えば、「幸福とは何か?」や「再生可能エネルギーの種類をリストアップして」といった直接的な問いかけがこれに該当します。

この方法は非常にシンプルで手軽ですが、AIが持つ既存の知識のみに依存するため、回答が一般的であったり、ユーザーの具体的な意図から少しずれたりすることがあります。

しかし、一般的な知識を問う場合や、アイデア出しの第一歩としては非常に有効です。

まずはこのZero-shotプロンプトから始めて、AIとの対話に慣れるのが良いでしょう。

Few-shotプロンプト

Few-shotプロンプトは、AIにいくつかの質問と回答の例を提示した上で、本題の質問を投げかける手法です。

これにより、AIは回答の形式やトーン、内容の方向性を学習し、よりユーザーの意図に沿った出力を生成しやすくなります。

例えば、以下のように例を示します。

Q: りんごの色は? A: 赤

Q: バナナの色は? A: 黄色

Q: ぶどうの色は? A: ?

このように、いくつかの例(Few-shot)を与えることで、AIは「果物の色を答える」という文脈を理解し、最後の質問に対して「紫」と高確率で回答します。

特定のフォーマットで回答が欲しい場合や、専門的な内容についてAIの理解を誘導したい場合に非常に効果的な構文です。

CoT(Chain of Thought)プロンプト

CoT(Chain of Thought)は「思考の連鎖」を意味し、複雑な問題に対して、AIに結論だけでなく、そこに至るまでの思考プロセスをステップバイステップで説明させる手法です。

特に、計算問題や論理的な推論が必要なタスクで絶大な効果を発揮します。

例えば、「A君は10個のりんごを持っていました。B君に3個あげて、その後Cさんから5個もらいました。今、A君は何個のりんごを持っていますか?思考プロセスも記述してください。」のように指示します。

するとAIは、「最初に10個ありました。3個あげたので10-3=7個になります。その後5個もらったので7+5=12個になります。答えは12個です。」というように、思考の過程を順を追って説明します。

これにより、回答の正確性が向上し、もし間違いがあった場合でもどこで間違えたのかを特定しやすくなります。

Zero-shot CoTプロンプト

Zero-shot CoTプロンプトは、前述のCoT(Chain of Thought)をより手軽に利用するための手法です。

Few-shotプロンプトのように具体的な例を示す代わりに、プロンプトの最後に「ステップバイステップで考えてください(Let’s think step by step.)」という一文を加えるだけで、AIに思考プロセスを記述させることができます。

この魔法の言葉を付け加えるだけで、AIはCoTと同様に、結論に至るまでの論理的な手順を段階的に示そうとします。

事前の例を準備する手間が不要なため、非常に手軽でありながら、複雑な問題に対する回答の精度を大きく向上させることが可能です。

時間がないけれど、論理的で正確な回答が欲しいという場合に、まず試してみる価値のある強力なプロンプト構文です。

ToT(Tree of Thoughts)プロンプト

ToT(Tree of Thoughts)は「思考の木」を意味し、CoTをさらに発展させた高度なプロンプト構文です。

一つの問題に対して、複数の異なる思考の道筋(思考の枝)を同時に探求させ、それぞれの道筋を評価・比較検討しながら、最終的に最も有望な結論にたどり着くことを目指します。

例えば、ある課題解決のアイデアを求める際に、「この問題に対して考えられる3つの異なるアプローチを提案し、それぞれのメリット・デメリットを評価した上で、最適な解決策を結論づけてください。」のように指示します。

AIは複数の視点から問題を分析し、より深く、多角的な思考を展開します。

単純な答えではなく、戦略的な意思決定や創造的なアイデア出しなど、より複雑で高度な思考が求められる場面で非常に有効な手法です。

ReActプロンプト

ReActプロンプトは、「Reasoning(推論)」と「Acting(行動)」を組み合わせた言葉で、AIが思考し、行動し、その結果を観察するというサイクルを繰り返すことで、タスクを遂行する手法です。

特に、最新の情報や外部の知識が必要な場合に強力です。

この構文では、AIは「思考」「行動」「観察」の3つのステップを明示的に出力します。

例えば、「日本の現在の総理大臣は誰ですか?」という質問に対し、ReActを実装したAIは次のように動作します。

思考:日本の現在の総理大臣を調べる必要がある。

行動:検索ツールで「日本の現在の総理大臣」を検索する。

観察:検索結果から、現在の総理大臣が「〇〇 〇〇」であることを確認した。

最終回答:日本の現在の総理大臣は〇〇 〇〇です。

このように、AIが内部でどのように考え、どのようなツールを使って情報を得たのかが明確になるため、回答の信頼性が向上します。

深津式プロンプト

深津式プロンプトは、note株式会社のCXOである深津貴之氏によって提唱された、非常に汎用性が高く強力なテンプレート形式のプロンプト構文です。

以下の要素を明確に定義し、AIに指示を与えることで、出力の精度を劇的に高めます。

- #命令書: AIに実行してほしいタスクを記述

- #制約条件: 出力の形式、文字数、トーンなどを指定

- #入力文: AIに処理させたいテキストやデータを記述

- #出力文: AIに生成してほしい具体的な出力例を記述

これらの要素を構造的に記述することで、AIに対する指示の曖昧さがなくなり、ユーザーの意図を非常に正確に伝えることができます。

ビジネスメールの作成、要約、翻訳、アイデア出しなど、あらゆる場面で応用が可能です。

深津式プロンプトについてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事で使い方、注意点、活用事例を解説しています。合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-fukatsustyle-prompt/

ゴールシークプロンプト

ゴールシークプロンプトは、最終的に達成したい「ゴール(目標)」をAIに提示し、そのゴールを達成するために必要なステップや戦略を逆算して考えさせる手法です。

マイクロソフト社によって開発されたこの構文は、目標達成までの道筋が不明確な場合に特に有効です。

例えば、「3ヶ月後にWebサイトの月間アクセス数を現在の2倍である10万PVにしたいです。この目標を達成するための具体的なアクションプランをステップバイステップで提案してください。」のように指示します。

するとAIは、ゴールから逆算して、SEO対策、コンテンツマーケティング、SNS活用など、必要な施策を時系列や優先順位をつけて具体的に提案してくれます。

目標達成に向けたロードマップを作成する際に、非常に役立つプロンプト構文です。

こちらは、OpenAIが公式に提供しているプロンプトエンジニアリングのベストプラクティスをまとめたページです。合わせてご覧ください。 https://help.openai.com/en/articles/6654000-best-practices-for-prompt-engineering-with-the-openai-api

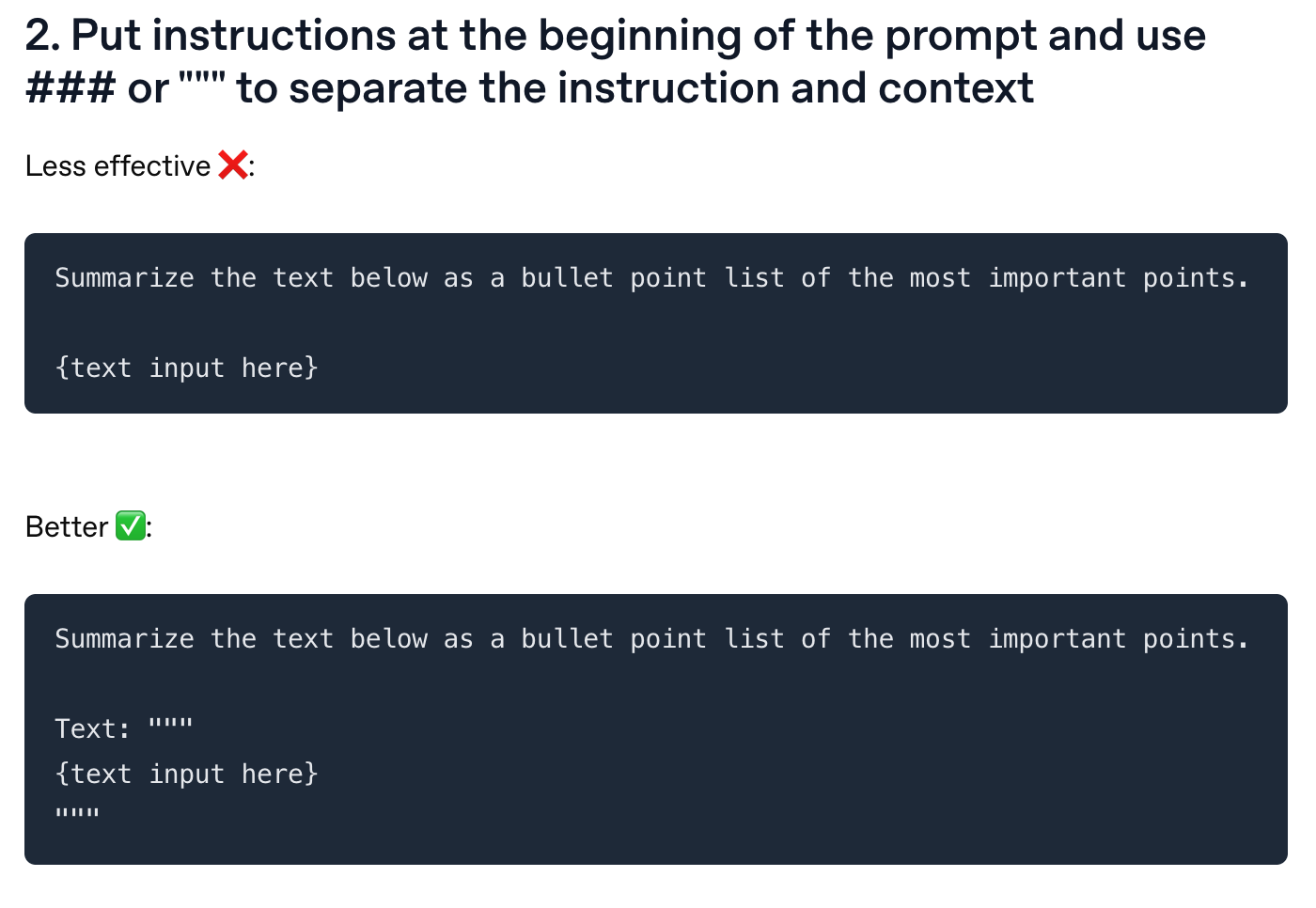

精度を上げるプロンプト構文の書き方のコツ

ここからは、プロンプト構文の精度をさらに上げるための書き方のコツを7つ紹介します。

- 目的に見合うものを選ぶ

- 具体的に内容を伝える

- 参考情報を与える

- 希望条件を指定する

- 表現方法を指定する

- 追加で質問する

- 最新モデルを使用する

これらのコツを意識するだけで、AIからの回答の質は見違えるほど向上します。

それでは、1つずつ順に解説します。

目的に見合うものを選ぶ

プロンプト構文にはそれぞれ得意なことと不得意なことがあります。

例えば、簡単な質問であれば「Zero-shotプロンプト」、複雑な計算であれば「CoTプロンプト」、特定のフォーマットで出力させたい場合は「Few-shotプロンプト」が適しています。

まずは、自分が何をしたいのか、どのような出力が欲しいのかという目的を明確にしましょう。

その上で、本記事で紹介したような代表的な構文の中から、最も目的に合ったものを選ぶことが、精度を上げるための第一歩です。

複数の構文を組み合わせて使うことも有効です。

状況に応じて最適な構文を使い分けるスキルを身につけることが重要です。

具体的に内容を伝える

AIは指示された内容を忠実に実行しようとしますが、指示が曖昧だと意図しない回答が返ってくることがあります。

「良い感じの文章を書いて」のような抽象的な指示ではなく、5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を意識して、できるだけ具体的に内容を伝えることが重要です。

例えば、「新商品のプレスリリースを作成してください」と指示するよりも、「来月発売する新商品『〇〇』について、IT業界の記者向けのプレスリリースを800字程度で作成してください。商品の特徴はAとBで、ターゲット層は30代のビジネスパーソンです。」のように、背景や目的、ターゲット、含めてほしい要素などを具体的に伝えることで、出力の精度は格段に上がります。

参考情報を与える

AIに文脈や背景情報を与えることで、回答の質を向上させることができます。

例えば、自社の製品に関する問い合わせメールへの返信文を作成させたい場合、製品のマニュアルや過去のFAQ、企業のブランドガイドラインなどを参考情報として与えることが有効です。

参考情報を提供することで、AIはより深く文脈を理解し、専門用語や独自の表現、企業文化に沿ったトーン&マナーを反映した回答を生成できるようになります。

長い文章を要約させる場合でも、単に「要約して」と指示するだけでなく、「小学生にもわかるように要約して」や「投資家向けの報告書として要約して」のように、誰に向けた要約なのかという文脈を与えるだけで、出力の切り口は大きく変わります。

希望条件を指定する

出力してほしい成果物の形式や条件を明確に指定することも、精度を上げるための重要なコツです。

条件が具体的であるほど、AIは迷うことなくユーザーの期待に応えることができます。

例えば、以下のような条件を指定することが考えられます。

- 文字数:〇〇字以内、〇〇字程度

- 形式:箇条書き、表形式、マークダウン形式

- 言語:日本語、英語

- トーン&マナー:丁寧な敬語、フレンドリーな口調、専門的で客観的なトーン

- 構造:はじめに、中盤、おわりに、の3部構成で

これらの条件をプロンプトに含めることで、後から手動で修正する手間を大幅に削減し、最初から理想に近い形で成果物を得ることが可能になります。

表現方法を指定する

希望する表現方法を具体的に指示することで、より理想に近い文章を生成させることができます。

例えば、文章のスタイルとして「ですます調」や「である調」を指定するのは基本です。

さらに踏み込んで、「比喩表現を多く使ってください」「専門用語は使わずに、平易な言葉で説明してください」「情熱的な語り口でお願いします」といった、より詳細な表現のニュアンスを指示することも可能です。

また、出力形式として「箇条書きで3つ挙げてください」「以下の項目について表形式でまとめてください」のように指定すれば、情報を整理し、視覚的に分かりやすく提示させることができます。

これらの表現方法を組み合わせることで、出力のバリエーションを豊かにし、様々な用途に対応させることができます。

追加で質問する

一度のプロンプトで完璧な回答が得られないことは珍しくありません。

最初の回答が期待通りでなかった場合でも、諦めずに対話を通じて深掘りしていくことが重要です。

例えば、出力された文章に対して、「もっと具体例を追加してください」「この部分について、別の視点から説明してください」「全体的にもっと簡潔にまとめてください」といった形で追加の指示を与え、修正を繰り返していくことで、徐々に理想の回答に近づけていくことができます。

ChatGPTは前の文脈を記憶しているため、このような対話形式でのフィードバックが非常に有効です。

AIを単なるツールとしてではなく、対話可能なアシスタントとして捉え、根気よくコミュニケーションをとることが精度向上の鍵となります。

最新モデルを使用する

ChatGPTは常に進化しており、新しいモデルほどプロンプトの解釈能力や文章生成能力が高くなる傾向があります。

2024年5月に発表されたGPT-4o(ジーピーティーフォーオー)のような最新モデルは、それ以前のモデルと比較して、より複雑でニュアンスに富んだ指示を正確に理解し、自然で質の高い文章を生成する能力が向上しています。

もし現在、古いモデル(例: GPT-3.5)を使用していて、出力の精度に満足していないのであれば、最新モデルが利用できる有料プランへのアップグレードを検討する価値は十分にあります。

モデル自体の性能が高ければ、同じプロンプトでも得られる結果が大きく変わることがあります。

最新の技術を活用することも、精度を追求する上で重要な要素の一つです。

【レベル別】応用に使える特殊なプロンプト構文

ここからは、さらに応用的な使い方をしたい方向けに、少し特殊なプロンプト構文をレベル別で紹介します。

- 【レベル0:初めの一歩】基本的な対話

- 【レベル1:基礎】プロンプトの強度を調整する構文

- 【レベル2:初級】OR条件を指定する [A|B] 構文

- 【レベル3:中級】AND構文とBREAKキーワード

- 【レベル4:上級】変化を指示する [from:to:when] 構文

- 【レベル5:???】特殊文字を無効化するエスケープ処理

これらを使いこなせれば、ChatGPTの可能性をさらに広げることができます。

【レベル0:初めの一歩】基本的な対話

最も基本的で、かつ最も重要なのは、AIと自然な対話を始めることです。

特別な構文を意識する前に、まずは友達や同僚に話しかけるように、普通に質問やお願いをしてみましょう。

「今日の夕食の献立、何かいいアイデアない?」

「プレゼンの構成で悩んでるんだけど、相談に乗ってくれる?」

このように、まずは気軽に話しかけることで、AIがどのように応答するのか、その基本的な能力を体感することができます。

すべての応用的な構文は、この基本的な対話の延長線上にあります。

まずは難しく考えず、コミュニケーションを楽しむことから始めてみてください。

【レベル1:基礎】プロンプトの強度を調整する構文

主に画像生成AIで使われることが多いですが、文章生成においても特定の単語の重要度をAIに伝えるための構文があります。

Stable Diffusionなどで使われる (word:1.2) や {word} のような記法です。

() で囲んだ単語は強調され、[] で囲んだ単語は重要度が下がります。

また、(word:1.2) のようにコロンと数値を使うことで、強調の度合いを細かく調整できます。(1.0が基準)

例えば、「生成AIについての文章を作成してください。特に(セキュリティ:1.5)と[倫理:0.8]について重点的に触れてください。」のように使うことで、セキュリティの比重を重くし、倫理の比重を軽くするようにAIに示唆することができます。

文章全体のバランスを微調整したい場合に有効なテクニックです。

【レベル2:初級】OR条件を指定する [A|B] 構文

[A|B] という構文を使うことで、AかBのどちらかの要素をランダムに選んで文章を生成させることができます。

これも元々は画像生成AIで使われることが多い手法ですが、文章のアイデア出しに応用できます。

例えば、「主人公が[魔法使い|剣士]のファンタジー小説のあらすじを考えてください。」と入力すると、「魔法使い」が主人公のあらすじを生成することもあれば、「剣士」が主人公のあらすじを生成することもあります。

[リンゴ|バナナ|イチゴ]のように、3つ以上の選択肢を入れることも可能です。

複数のアイデアのパターンを一度に考えさせたい時や、自分では思いつかないような組み合わせを発見したい時に便利な構文です。

【レベル3:中級】AND構文とBREAKキーワード

複数の独立した要素を組み合わせて、より複雑な指示を出すための構文です。

AND を使うことで、異なるコンセプトを強制的に結合させることができます。

また、BREAK キーワードを使うと、プロンプトの処理を一旦区切り、新しいコンテキストで処理を再開させることができます。

例えば、「日本の伝統文化 AND SFの世界観を融合させた物語を作成してください。BREAK 次に、その物語の主要キャラクターを3人デザインしてください。」のように使用します。

前半部分で物語の世界観を生成させ、BREAKで一旦区切った後、その世界観に基づいたキャラクターデザインを指示するという、段階的で複雑な命令が可能になります。

複数のタスクを一度のプロンプトで実行させたい場合に強力な手法です。

【レベル4:上級】変化を指示する [from:to:when] 構文

これは非常に高度で、主に画像生成AIにおいて、生成プロセスの途中でプロンプトの内容を変化させるために使われる構文です。

[from:to:when] は、「when」で指定したタイミング(例:0.5なら全工程の50%時点)で、プロンプトの内容を「from」から「to」に切り替えるという意味です。

例えば、「[犬:猫:0.5]の絵を描いて」と指示すると、最初は犬を描き始め、途中で猫に変化していくような画像が生成されます。

文章生成でこれを応用するのは難しいですが、例えば物語のプロット作成で「物語の前半は[平穏な日常:不穏な事件:0.4]を描写してください」のように、物語の雰囲気を途中で変化させるような指示に応用できる可能性があります。

実験的な使い方ですが、AIの創造性を刺激する面白い手法です。

【レベル5:???】特殊文字を無効化するエスケープ処理

プロンプトの中には [] や () のように、特別な意味を持つ記法(特殊文字)があります。

これらの特殊文字を、特別な意味としてではなく、単なる文字としてAIに認識させたい場合があります。

その際に使うのが「エスケープ処理」です。

特殊文字の直前に \(バックスラッシュ、または円マーク)を置くことで、その文字が持つ特別な機能を無効化できます。

例えば、\[A|B\] と入力すると、AIはこれを「OR条件」とは解釈せず、「[A|B]」という文字列そのものとして扱います。

プロンプト構文自体についてAIに説明させたい時や、プログラムのコードを記述させたい時など、特殊文字をそのまま表示させたい場合に必須となるテクニックです。

コピペOK!業務で使えるプロンプト構文の例文集

ここからは、様々な業務シーンでそのまま使えるプロンプト構文の例文を紹介します。

自分の業務に合わせて、[ ]の中身を書き換えるだけで簡単に活用できます。

ぜひ、コピー&ペーストして試してみてください。

営業

営業メールの作成や提案書の骨子作成など、営業活動を効率化するプロンプトです。

#命令書

あなたは優秀な営業担当者です。以下の制約条件と入力文に従って、[株式会社〇〇の〇〇様]への[新サービス導入に関するアポイント獲得]のためのメールを作成してください。

#制約条件

・目的:初回商談のアポイントを打診すること

・トーン:丁寧かつ簡潔に

・文字数:400字程度

・署名に[自分の氏名、会社名、連絡先]を記載すること

#入力文

・相手の企業:株式会社〇〇

・相手の役職・氏名:営業部長 〇〇様

・自社のサービス:[業務効率化SaaS「〇〇」]

・提案したい内容:[「〇〇」がどのように貴社の営業部門の課題解決に貢献できるか]

・アポイント希望日時:[来週の月曜日午後、または水曜日午前]

マーケティング

キャッチコピーの作成やペルソナ設定など、マーケティング業務に役立つプロンプトです。

#命令書

あなたは経験豊富なマーケターです。以下の制約条件と入力文を基に、[新しいエナジードリンク]のキャッチコピーを10個提案してください。

#制約条件

・ターゲット層:[20代の大学生]

・商品のコンセプト:[天然由来成分のみで作られた、体に優しいエナジードリンク]

・伝えたいベネフィット:[集中力が持続し、勉強や課題がはかどること]

・文字数:20文字以内

・表現:若者受けする、少し遊び心のある表現

#入力文

・商品名:[Boost Up Natural]

・主要成分:[ガラナ、高麗人参、ビタミンB群]

・価格:[250円]

企画

新規事業のアイデア出しや市場調査の要約など、企画立案をサポートするプロンプトです。

#命令書

あなたは革新的なアイデアを生み出すプランナーです。以下のテーマについて、ブレインストーミングを手伝ってください。ユニークで斬新なアイデアを、できるだけ多くリストアップしてください。

#テーマ

[高齢化社会における新しいコミュニケーションサービスの企画]

#制約条件

・視点:[テクノロジー活用、地域コミュニティ、健康促進]の3つの視点から考える

・出力形式:視点ごとに箇条書きでまとめる

・アイデアの数:各視点5個以上

総務

社内通知文の作成やFAQの作成など、総務部門の定型業務を効率化するプロンプトです。

#命令書

あなたは企業の総務部長です。以下の入力文に基づき、全社員向けの[オフィスレイアウト変更に関するお知らせ]メールを作成してください。

#制約条件

・目的:レイアウト変更の日時と注意点を全社員に周知徹底すること

・トーン:丁寧で分かりやすい言葉遣い

・件名:「【重要】オフィスレイアウト変更のお知らせ(〇月〇日実施)」とすること

・出力形式:箇条書きを適切に用いて、視覚的に分かりやすくすること

#入力文

・実施日時:[2025年10月10日(金)18:00以降]

・変更内容:[フリーアドレス制の導入、集中ブースの新設]

・社員へのお願い:[10月10日18:00までに個人の荷物を私物ロッカーへ移動させること]

・その他:[詳細は添付のPDFファイルを参照するよう促す]

経理

勘定科目の判断や仕訳に関する相談など、経理業務の疑問を解決するプロンプトです。

#命令書

あなたは経験豊富な公認会計士です。以下の取引について、適切な勘定科目と仕訳を教えてください。また、その勘定科目を選ぶ理由も簡潔に説明してください。

#制約条件

・日本の会計基準に従うこと

・初心者にも分かるように、専門用語は避けて説明すること

#入力文

・取引内容:[業務で使用するノートパソコンを15万円で現金購入した]

・当社の状況:[このノートパソコンは3年以上使用する見込み]

人事

求人票の作成や面接の質問作成など、採用活動を支援するプロンプトです。

#命令書

あなたはプロの採用コンサルタントです。以下の募集要項を基に、[求人サイトに掲載するためのエンジニア職]の求人票の文章を作成してください。候補者にとって魅力的で、応募したくなるような文章を意識してください。

#制約条件

・ターゲット:[Webアプリケーション開発経験3年以上の20代〜30代のエンジニア]

・含める項目:[仕事内容、応募資格(必須・歓迎)、求める人物像、給与・待遇、勤務地、会社の魅力]

・トーン:[候補者に寄り添うような、誠実でオープンな雰囲気]

#入力文

・募集職種:[バックエンドエンジニア]

・使用技術:[Ruby on Rails, Go, AWS]

・会社の魅力:[リモートワーク可能、フレックスタイム制、技術書購入補助あり]

カスタマーサポート

問い合わせへの返信メール作成やクレーム対応のシナリオ作成など、カスタマーサポート業務を効率化するプロンプトです。

#命令書

あなたはベテランのカスタマーサポート担当者です。以下の顧客からの問い合わせ内容に対して、丁寧かつ的確な返信メールを作成してください。

#制約条件

・トーン:[共感的で、顧客を安心させるような丁寧な言葉遣い]

・構成:[お詫び → 事実確認 → 原因と対策 → 今後の対応]の順で記述すること

・署名:[カスタマーサポート担当 〇〇]と記載すること

#入力文

・顧客からの問い合わせ内容:[注文した商品と違う色の商品が届いた。すぐに正しい商品を交換してほしい。]

・注文番号:[12345678]

・正しい商品:[商品A(青)]

・誤って届いた商品:[商品A(赤)]

ブログ記事作成

記事の構成案作成やタイトルの考案など、コンテンツ制作をサポートするプロンプトです。

#命令書

あなたはSEOに精通したプロのブロガーです。以下のテーマとキーワードを基に、検索上位を目指せるブログ記事の構成案を作成してください。

#制約条件

・読者の検索意図を深く考察し、その答えとなるような構成にすること

・H2見出しを4つ、各H2見出しの中にH3見出しを2〜3つ含めること

・各見出しが記事の内容を具体的に表すように工夫すること

・最後に「まとめ」のH2見出しを設けること

#入力文

・テーマ:[一人暮らしの始め方]

・メインターゲットキーワード:[一人暮らし 始め方]

・サブキーワード:[やることリスト, 費用, 物件探し, 注意点]

情報収集・整理

長文のレポート要約やWebサイトからの情報抽出など、情報処理を高速化するプロンプトです。

#命令書

あなたは優秀なリサーチャーです。以下の長文を読み、重要なポイントを3つの箇条書きで要約してください。

#制約条件

・全体の文字数が300字以内になるように要約すること

・専門的な内容を、専門知識がない人にも理解できるように分かりやすく説明すること

・最も重要な結論から先に述べる「ピラミッド構造」を意識すること

#入力文

[ここに要約したい長文のテキストを貼り付ける]

ChatGPTのプロンプト構文に関するよくある質問

ここでは、ChatGPTのプロンプト構文に関してよく寄せられる質問とその回答を紹介します。

Q. ChatGPTプロンプトのテンプレート入手方法を教えてください

A. 優れたプロンプトのテンプレートを入手する方法はいくつかあります。

一つは、「PromptBase」や「FlowGPT」のようなプロンプトを専門に共有・販売しているウェブサイトを活用する方法です。

世界中のユーザーが作成した質の高いプロンプトを見つけることができます。

また、X(旧Twitter)などのSNSで「#ChatGPT」「#プロンプト」といったハッシュタグで検索すると、有志が作成した便利なプロンプトを発見できることもあります。

さらに、本記事で紹介した「深津式プロンプト」のように、基本的な型を覚え、それを自分の目的に合わせてカスタマイズして「マイテンプレート」を作成していくのも非常に有効な方法です。

Q. プロンプト入力で情報漏洩するおそれはありませんか?

A. はい、そのおそれはあります。

無料版のChatGPTでは、入力したデータがAIの学習に利用される可能性があると規約に明記されています。

そのため、個人情報や会社の機密情報、未公開の顧客データなどを直接入力することは絶対に避けるべきです。

情報漏洩のリスクを避けるためには、入力データをAIの学習から除外する「オプトアウト申請」を行う、API経由で利用する(API経由のデータは学習に使われない)、または法人向けの「ChatGPT Enterprise」のようなセキュリティが強化されたプランを契約する、といった対策が必要です。

利用する際は、自社のセキュリティポリシーを必ず確認しましょう。

ChatGPTを企業で安全に導入し、情報漏洩リスクを回避するための方法については、こちらの企業向け導入ガイドで詳しく解説しています。合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/chatgpt-for-companies/

Q. ChatGPTの利用を禁止している会社はありますか?

A. はい、あります。

前述の情報漏洩リスクを懸念して、ChatGPTをはじめとする生成AIの業務利用を全面的に、あるいは一部制限・禁止している企業は少なくありません。

特に、金融機関や医療機関など、機密性の高い情報を扱う業界ではその傾向が強いです。

一方で、明確なガイドラインを設けた上で、業務効率化のために積極的な利用を推奨している企業も増えています。

ChatGPTを業務で利用したい場合は、まず自社に利用に関する規定やガイドラインがあるかを確認することが最も重要です。

不明な点があれば、情報システム部門や法務部門に相談するようにしましょう。

効果的なプロンプト構文を活用して業務効率化しよう

本記事では、代表的なプロンプト構文8選から、精度を上げるためのコツ、さらには業務で使える具体的な例文まで、幅広く解説しました。

効果的なプロンプト構文は、ChatGPTの能力を最大限に引き出し、私たちの業務を劇的に効率化してくれる強力な武器です。

最初は難しく感じるかもしれませんが、まずは本記事で紹介したコピペOKの例文を参考に、自分の業務に当てはめて試してみることから始めてみてください。

プロンプト構文を使いこなすことで、これまで時間のかかっていた作業をAIに任せ、より創造的で付加価値の高い仕事に集中できるようになるはずです。

この記事が、あなたの業務効率化の一助となれば幸いです。

ChatGPT、ただ使うだけでは不十分?AIの性能を最大限に引き出す「プロンプト構文」の重要性

ChatGPTを業務に取り入れているものの、「期待したほどの答えが返ってこない」「指示の仕方が毎回バラバラで安定しない」と感じていませんか?その原因は、AIへの指示の出し方、つまり「プロンプト」にあるかもしれません。実は、AIの能力を真に引き出すには、構造化された指示の型である「プロンプト構文」の理解が不可欠です。Googleの研究によれば、AIに結論だけでなく思考のプロセスを順序立てて説明させるだけで、その回答精度が劇的に向上することが示されています。これは、AIが人間の意図をより深く理解するための「思考の地図」を渡すようなものです。この記事では、AIとの対話の質を根本から変える、効果的なプロンプト構文の考え方とその実践方法を紹介します。

なぜ「プロンプト構文」が重要なのか

多くの人はAIに単語や短い文章で話しかけてしまいがちですが、これではAIの持つポテンシャルを半分も引き出せません。優れたプロンプト構文を用いることで、以下のようなメリットが生まれます。

- 意図の正確な伝達:AIに役割や前提条件、出力形式などを明確に指定することで、指示の曖昧さがなくなり、期待通りの回答を得やすくなります。

- 回答精度の向上:複雑な問題でも、思考プロセスを段階的に踏ませることで、論理的で正確な結論にたどり着く確率が高まります。

- 業務効率の飛躍的向上:質の高い回答を一度で得られるため、何度も指示を修正する手間が省け、作業時間を大幅に短縮できます。便利なツールを「指示待ちのアシスタント」で終わらせるか、「自律的に思考するパートナー」へと育てるか。その鍵を握るのが、プロンプト構文なのです。

引用元:

Google Researchの研究者たちは、AIに思考の連鎖(Chain of Thought)を促すプロンプトを与えることで、算術、常識、記号推論などのタスクにおいて、その能力が大幅に向上することを発見しました。(Wei, J., Wang, X., et al. “Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models.” 2022年, https://arxiv.org/abs/2201.11903)

明日から使える「思考を深める」プロンプトの型

では、具体的にどのように指示すれば良いのでしょうか。ここでは、特に汎用性が高く、業務で応用しやすい3つの構文を紹介します。

- 思考のプロセスを導く「CoT(Chain of Thought)プロンプト」複雑な課題や計算を依頼する際に、「ステップバイステップで考えてください」という一文を添えるだけのシンプルな手法です。これにより、AIは結論だけを出すのではなく、そこに至るまでの論理的な過程を言語化します。回答の正確性が上がるだけでなく、AIの思考プロセスが可視化されるため、間違いを発見しやすくなるという利点もあります。

- 高品質な出力を安定させる「深津式プロンプト」ビジネス文書の作成など、特定のフォーマットで高い品質が求められる場合に非常に有効な構文です。AIへの「命令書」「制約条件」「入力文」を明確に分けて記述することで、AIが役割や目的、守るべきルールを正確に理解し、安定して質の高い出力を生成できるようになります。

- 目標から逆算させる「ゴールシークプロンプト」最終的な目標をAIに提示し、そこから逆算して具体的なアクションプランを考えさせる手法です。「3ヶ月で売上を20%向上させたい」といった目標に対し、AIがSEO対策、広告戦略、キャンペーン企画など、達成に必要なステップを体系的に提案してくれます。戦略立案や計画策定の強力な壁打ち相手となります。

まとめ

企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。

しかし、本記事で紹介したようなプロンプト構文を全社員が習得し、使いこなすには学習コストがかかるなど、「社内にAI活用を浸透させるのが難しい」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプロンプトの知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。