「ChatGPTを導入したものの、社員がうまく使いこなせず、期待した成果が出ない…」

「生成AIの活用を進めたいが、何から学ばせるべきか分からない…」

こういった悩みを抱える企業担当者の方も多いのではないでしょうか?

本記事では、2025年最新のおすすめプロンプト研修15選を徹底比較し、失敗しない選び方のポイントから料金相場、導入企業の成功事例まで網羅的に解説します。

生成AIコンサルティングを数多く手掛けてきた知見を基に、本当に役立つ情報だけを厳選しました。

自社の生産性を飛躍させる最適なプロンプト研修を見つけるために、ぜひ最後までご覧ください。

なぜ今プロンプト研修が必要なのか?経営に直結する理由

近年、多くの企業で生成AIの導入が進む一方、その効果を最大限に引き出せているケースはまだ多くありません。

その背景には、プロンプトに関する知識やスキルの不足があります。

ここでは、プロンプト研修がなぜ今、企業の経営課題解決に不可欠なのかを3つの理由から解説します。

現場の業務で生成AIの成果が出ない一番の理由

生成AIを導入しても、現場の業務で成果が出ない最大の理由は、従業員が「質の高いプロンプト(指示文)」を作成できないことにあります。

生成AIは、入力されたプロンプトに基づいて回答を生成するため、指示が曖昧だったり、前提条件が不足していたりすると、ありきたりで使えない回答しか返ってきません。

例えば、「新商品のプレスリリースを書いて」という指示だけでは、AIは何をどう書けば良いか分からず、一般的な文章しか生成できません。

結果として、何度も手直しが必要になり、かえって時間がかかってしまうのです。

成果を出すためには、AIの能力を最大限に引き出すための「プロンプトエンジニアリング」のスキルが不可欠です。

現場の業務で生成AIの成果が出ない一番の理由は、従業員が「質の高いプロンプト(指示文)」を作成できないことにあります。プロンプトの基礎については、こちらの記事で詳しく解説しています。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/ai-prompt-japanese/

独学でのプロンプト学習に限界がある理由

プロンプトに関する情報はインターネット上にも溢れていますが、独学には限界があります。

ネットの情報は断片的で、何が正しく、何が自社の業務に最適なのかを判断するのが難しいからです。

また、情報は日々更新されるため、昨日まで有効だったテクニックが今日はもう古い、ということも少なくありません。

さらに、独学では自分の作成したプロンプトが良いのか悪いのかを客観的に評価する機会がなく、スキルが我流になりがちです。

体系的に、かつ効率的に最新のスキルを身につけるためには、専門家から指導を受けるのが最も確実な方法と言えるでしょう。

生産性向上にプロンプト研修が不可欠な理由

プロンプト研修は、単なるAIの使い方の学習ではありません。

企業の生産性向上に直結する重要な投資です。

従業員が適切なプロンプトスキルを身につけることで、資料作成、メール文案作成、データ分析、アイデア出しといった日常業務の時間を大幅に短縮できます。

これにより、従業員はより創造的で付加価値の高い業務に集中できるようになります。

会社全体でプロンプトのレベルが底上げされれば、業務効率化によるコスト削減だけでなく、新たな企画やサービスの創出にも繋がり、企業の競争力強化に大きく貢献するでしょう。

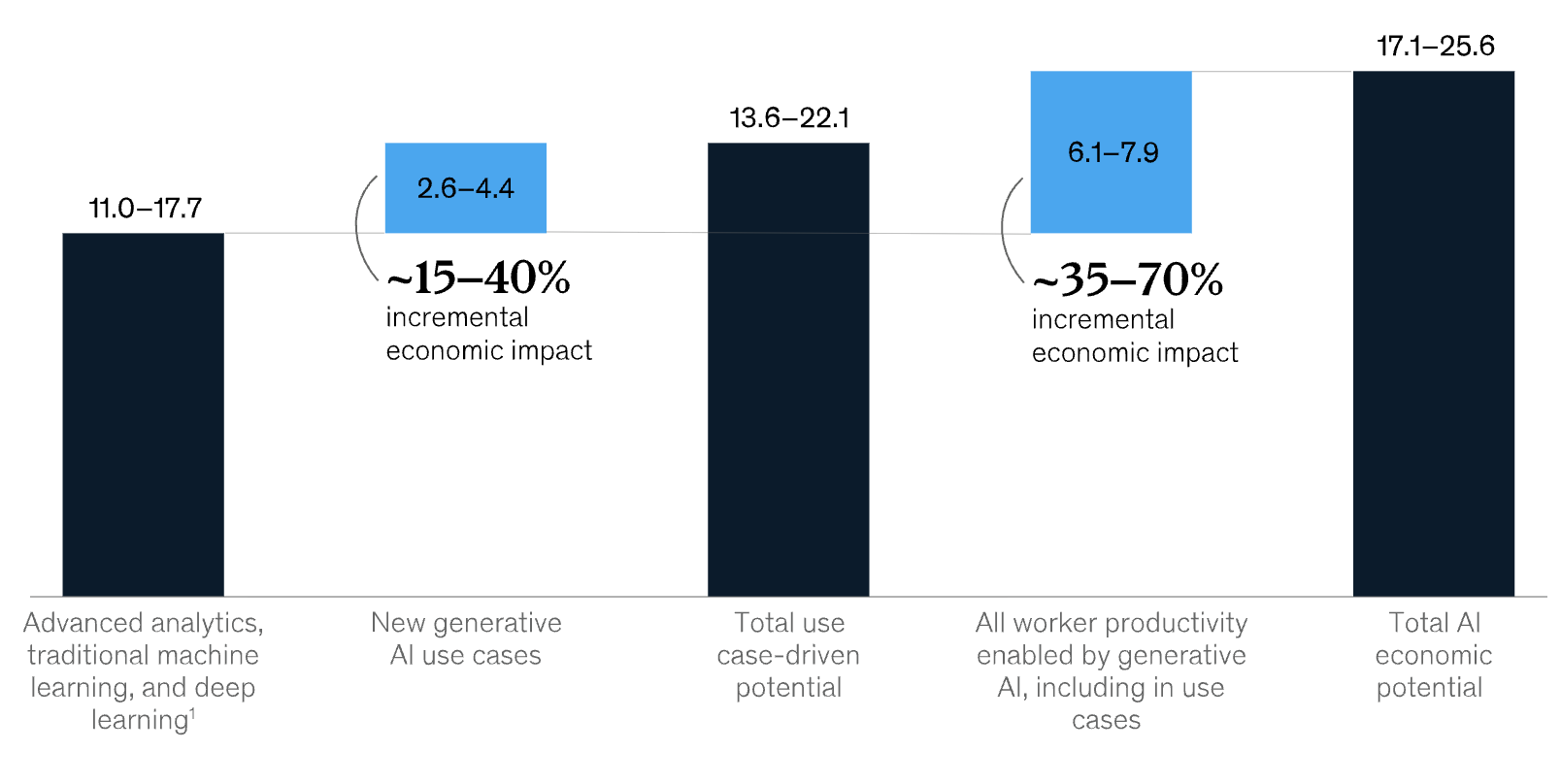

こちらは、生成AIが世界経済に数兆ドル規模の価値をもたらす可能性があるとした、マッキンゼーの調査レポートです。合わせてご覧ください。 https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/the-economic-potential-of-generative-ai-the-next-productivity-frontier

プロンプト研修で学ぶべきプロンプトエンジニアリングや生成AIとは?

プロンプト研修を検討する上で、まずは基本的な用語や概念を理解しておくことが重要です。

ここでは、プロンプトエンジニアリングの基本から、生成AIの具体的な活用事例、そして利用する上での注意点まで、研修で学ぶべき中核的な知識を解説します。

プロンプトエンジニアリングの基本概念

プロンプトエンジニアリングとは、生成AIから望む回答や成果物を引き出すために、プロンプト(指示・命令)を設計・最適化する技術のことです。

AIに特定の役割(例:「あなたはプロの編集者です」)を与えたり、回答の形式(例:「表形式で出力してください」)を指定したり、必要な背景情報や文脈を具体的に伝えたりすることで、出力の精度を劇的に向上させることができます。

研修では、こうした基本的な型やテクニックを学び、誰でも安定して高い精度の出力を得られるスキルを身につけます。

ChatGPTなど生成AIの業務活用事例と可能性

生成AIは、今や様々なビジネスシーンで活用されています。

例えば、マーケティング部門では広告コピーやSNS投稿文の大量生成、営業部門では顧客への提案メールの作成や議事録の要約、開発部門ではコードの生成やレビューなどに使われています。

他にも、人事部門での求人票作成や、法務部門での契約書ドラフトチェックなど、その活用範囲は日々拡大しています。

プロンプト研修では、こうした他社の成功事例を学ぶことで、自社のどの業務に応用できるかのヒントを得ることができます。

こちらは、総務省が公開している情報通信白書で、国内における生成AIの利用動向や今後の課題についてまとめられています。合わせてご覧ください。 https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r06/html/nd131220.html

プロンプト研修で学ぶべきAI利用のデメリットと注意点

生成AIは非常に便利なツールですが、利用には注意すべき点もあります。

最も重要なのが、情報漏洩のリスクです。企業の機密情報や個人情報をプロンプトに入力してしまうと、AIの学習データとして利用され、外部に漏洩する可能性があります。

また、AIが誤った情報や存在しない事実を生成する「ハルシネーション」や、著作権の問題も考慮しなければなりません。

プロンプト研修では、こうしたリスクを正しく理解し、安全にAIを活用するためのガイドラインやコンプライアンスについて学ぶことも重要な目的の一つです。

AIが誤った情報や存在しない事実を生成する「ハルシネーション」や、著作権の問題も考慮しなければなりません。ハルシネーションを防ぐ方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-prevent-hallucination/

【2025年最新】おすすめの有料プロンプト研修10選を徹底比較

ここからは、法人・個人におすすめの有料プロンプト研修サービスを10個厳選してご紹介します。

それぞれに特色があるため、自社の目的や課題に合ったサービスを見つけるための参考にしてください。

DMM 生成AI CAMP|給付金対象で実践的に学ぶプロンプト研修

DMM 生成AI CAMPは、経済産業省の「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」の対象講座であり、条件を満たせば受講料の最大70%が補助されるのが大きな魅力です。

未経験からでもAIを使いこなし、業務改善やキャリアアップを目指せる実践的なカリキュラムが特徴。

転職サポートも充実しており、個人のリスキリングに最適な研修と言えるでしょう。

テックアカデミー|法人・個人向けに選べるプロンプト研修

オンラインプログラミングスクール大手のテックアカデミーが提供する研修です。

個人向けの「ChatGPTコース」から、法人向けのカスタマイズ研修まで幅広く対応しています。

現役エンジニアによるマンツーマンメンタリングが特徴で、技術的な疑問点を解消しながら学習を進められます。

短期間で集中的に学びたい個人や、特定の部署で専門的なスキルを習得させたい企業におすすめです。

株式会社アドカル|常駐型で徹底的に学ぶプロンプト研修

株式会社アドカルは、講師が企業に常駐して研修やコンサルティングを行うサービスを提供しています。

現場の業務に深く入り込み、各社の課題に合わせたオーダーメイドの研修プログラムを設計してくれるのが最大の特徴です。

単なる知識の提供だけでなく、業務への定着までをハンズオンで徹底的にサポートします。

全社的に生成AI活用を本格的に推進したい企業に適しています。

インソース|ChatGPTに特化したプロンプト研修

公開講座や講師派遣型研修で豊富な実績を持つインソースが提供する、ChatGPT活用に特化した研修です。

ビジネスの現場でよくあるケーススタディを用いて、実践的なプロンプト作成スキルを学びます。

階層別研修の一環として導入しやすく、新入社員から管理職まで、幅広い層に対応したプログラムが用意されています。

まずは基本的な使い方から全社的に浸透させたい場合に有効です。

AVILEN|実務で使えるスキルを習得するプロンプト研修

AI・データサイエンス分野の人材育成で定評のあるAVILENが提供する法人向け研修です。

プロンプトの基本から、APIを活用したシステム連携まで、企業のDX推進に必要なスキルを体系的に学ぶことができます。

eラーニングとライブ研修を組み合わせた形式で、効率的な学習が可能です。

データ分析や業務自動化など、より高度なAI活用を目指す企業におすすめです。

トレノケート|1日で基礎を学ぶ短期集中プロンプト研修

IT技術研修の専門企業であるトレノケートは、1日でプロンプトエンジニアリングの基礎を学べる短期集中研修を提供しています。

多忙なビジネスパーソンでも参加しやすく、まずは要点を押さえたいというニーズに応えます。

対面・オンラインの両方で開催しており、実践的な演習を通じて、すぐに使えるスキルを習得できるのが魅力です。

特定のプロジェクトのために、急いでメンバーのスキルを底上げしたい場合に適しています。

侍エンジニア|マンツーマン指導が魅力のプロンプト研修

侍エンジニアは、専属講師によるマンツーマンレッスンが特徴のプログラミングスクールです。

個人のレベルや目標に合わせてカリキュラムを柔軟に調整してくれるため、挫折しにくい学習環境が整っています。

プロンプトエンジニアリングに特化したコースもあり、業務効率化から副業・フリーランスとしての独立まで、個々の目的に合わせた指導が受けられます。

自分のペースでじっくり学びたい個人に最適です。

SHIFT AI|副業・独立を目指す方向けのプロンプト研修

SHIFT AIは、生成AIを活用して収益化することに特化したオンラインコミュニティ・スクールです。

プロンプトスキルだけでなく、AIを使ったコンテンツ制作やマーケティング、案件獲得ノウハウまで学ぶことができます。

AIを活用して副業を始めたい、あるいはフリーランスとして独立したいと考えている個人にとって、実践的なスキルと知識が得られる場です。

キカガク|AI・データサイエンス専門校のプロンプト研修

AIやデータサイエンスに特化した教育機関であるキカガクは、質の高い講師陣と体系的なカリキュラムで知られています。

法人向け研修では、企業の課題に合わせて内容をカスタマイズし、DXを推進する人材を育成します。

eラーニングプラットフォームも提供しており、全社員のAIリテラシー向上にも貢献します。

長期的な視点でAI人材を育成したい企業に適しています。

Aidemy Premium|実践的な課題で学ぶプロンプト研修

Aidemy Premiumは、PythonやAIプログラミングを学べるオンラインスクールです。

プロンプトエンジニアリング講座では、単に使い方を学ぶだけでなく、実践的な課題を通じて「AIを使いこなす思考力」を養うことを重視しています。

24時間のチャットサポートやキャリア相談など、学習を継続するためのサポート体制も充実しています。

技術的な側面も含めて深く学びたいエンジニアや企画職の方におすすめです。

無料で学べるおすすめのプロンプト研修サービス5選

有料研修だけでなく、無料でプロンプトの基礎を学べる優良なサービスも存在します。

まずはコストをかけずに試してみたい、という方は、これらのサービスから始めてみるのが良いでしょう。

日本リスキリングコンソーシアム|入門講座で学ぶプロンプト研修

様々な企業や団体が提供するリスキリング講座をまとめたプラットフォームです。

GoogleやMicrosoftなどが提供する生成AIの入門講座を無料で受講することができます。

プロンプトの基本的な考え方や、ビジネスにおけるAIの活用方法について、信頼性の高い情報を得ることができます。

AI活用の第一歩として、幅広い社員に受講を推奨するのに適しています。

キノコード(YouTube)|動画で手軽に学べるプロンプト研修

プログラミングやIT技術について分かりやすく解説するYouTubeチャンネルです。

ChatGPTの基本的な使い方から、少し応用的なプロンプトのコツまで、多くの動画が無料で公開されています。

短時間で要点を学べる動画が多く、通勤時間などのスキマ時間を活用して手軽に学習できるのが魅力です。

個人が自主的に学習を進める際の補助教材として非常に役立ちます。

Coursera|世界中の大学講座が受けられるプロンプト研修

スタンフォード大学やミシガン大学など、世界トップクラスの大学や企業が提供するオンライン講座(MOOCs)プラットフォームです。

プロンプトエンジニアリングに関する専門的な講座も多数公開されており、その多くは無料で視聴できます(修了証の発行は有料)。

海外の最新の知見に触れることができるのが大きなメリットです。

英語の講座が中心ですが、専門知識を深めたい方には絶好の機会となるでしょう。

Udemy|豊富な講座から選べるプロンプト研修

世界最大級のオンライン学習プラットフォームで、プロンプトエンジニアリングに関する講座も非常に豊富です。

有料講座がメインですが、頻繁にセールが開催されるため、数千円程度で質の高い講座を購入できることも少なくありません。

また、無料の入門講座も多数公開されています。

幅広い選択肢の中から、自分のレベルや興味に合った講座を探したい場合に便利です。

AI Academy|入門コースで基礎を学ぶプロンプト研修

AIプログラミングに特化したオンライン学習サービスです。

ChatGPTの基礎を学べる無料プランが用意されており、プロンプトの基本構造や効果的な指示の出し方について、実際に手を動かしながら学ぶことができます。

チャットでの質問も可能で、初学者がつまずきやすいポイントをサポートしてくれます。

まずは無料でAIに触れてみたい、という方に最適なサービスです。

失敗しないプロンプト研修の選び方と比較ポイント

数あるプロンプト研修の中から、自社や自分に最適なものを選ぶためには、いくつかの重要な比較ポイントがあります。

ここでは、研修選びで失敗しないための6つのポイントを解説します。これらの視点を持って各サービスを比較検討することで、ミスマッチを防ぐことができます。

学習目的(転職・副業・業務効率化)を明確にする

まず最初に、「何のためにプロンプトを学ぶのか」という目的を明確にすることが最も重要です。

例えば、個人のキャリアアップや転職が目的なら、転職サポートが手厚いスクールが良いでしょう。

社内の業務効率化が目的なら、自社の業界や職種に特化した事例を学べる法人向け研修が適しています。

目的が曖昧なまま研修を選んでしまうと、学んだスキルが実際の業務で活かせない、ということになりかねません。

研修カリキュラムの内容とレベル設定を確認する

次に、研修のカリキュラムが自分の目的や現在のスキルレベルに合っているかを確認します。

超初心者向けにツールの使い方から教える研修もあれば、既にある程度の知識がある人向けに、より高度なプロンプト技術を教える研修もあります。

基礎だけでなく、API連携などの応用的な内容までカバーしているか、実践的な演習の時間は十分にあるか、といった点を確認しましょう。

公式サイトのシラバスや無料説明会で、具体的な内容をチェックすることが大切です。

講師の専門性と実務経験をチェックする

誰から学ぶかは、学習効果を大きく左右します。

講師が単にAIに詳しいだけでなく、ビジネスの現場で生成AIを活用した実務経験が豊富かどうかを確認しましょう。

実務経験のある講師からは、単なる知識だけでなく、現場で直面する課題や、それをどう乗り越えたかといった生きたノウハウを学ぶことができます。

講師の経歴や実績が公開されているかどうかも、研修の質を判断する一つの指標になります。

受講形態(オンライン・対面)とサポート体制を比較する

研修の受講形態も重要な選択基準です。

場所を選ばずに学べるオンライン完結型、他の受講生と交流しながら学べる対面型、自分のペースで進められる動画視聴型など、様々です。

また、学習中の疑問点をすぐに解消できるか、サポート体制も確認しましょう。

チャットでの質問対応、定期的なメンタリング、課題の添削など、サポートが手厚いほど学習効果は高まります。

特に初学者にとっては、挫折しないための重要な要素です。

企業規模や業種に合ったプログラムを選ぶ

法人として研修を導入する場合は、自社の規模や業種に合ったプログラムかどうかが重要です。

例えば、金融業界であればコンプライアンスに配慮した内容、製造業であれば技術文書の作成に特化した内容など、業界特有の課題に対応できる研修が望ましいでしょう。

研修会社が、自社と同じ業界の導入実績を持っているかどうかも確認すると良いでしょう。

必要に応じて、カリキュラムをカスタマイズしてくれるかどうかも重要なポイントです。

実際の受講者の評判や口コミを確認する

公式サイトの情報だけでなく、第三者の客観的な評価も参考にしましょう。

SNSや口コミサイトで、実際にその研修を受講した人の感想を探してみてください。

「カリキュラムが実践的だった」「サポートが手厚くて助かった」といった良い評判だけでなく、「内容が思ったより基礎的だった」「質問への返信が遅い」といったネガティブな意見も確認することで、より実態に近い情報を得ることができます。

ただし、口コミは個人の感想であるため、あくまで参考程度に留め、複数の情報を総合的に判断することが大切です。

プロンプト研修を選ぶ際の最終チェックリスト

いくつかの研修に候補を絞り込んだら、最終的に決定するためのチェックリストを活用しましょう。

これらの問いに「はい」と答えられる研修は、導入後の満足度が高い可能性が高いです。

研修後すぐに使えるアウトプット(成果物)は得られるか

研修のゴールが、単なる知識のインプットで終わっていないかを確認しましょう。

研修を通じて、自社の業務に特化した「プロンプトテンプレート集」を作成できたり、業務改善の企画書を完成させたりするなど、研修後すぐに現場で使える具体的なアウトプットが得られるプログラムが理想的です。

成果物が明確であれば、学習のモチベーションも維持しやすくなります。

自社の業務内容に合わせてカスタマイズは可能か

特に法人研修の場合、パッケージ化された研修内容が必ずしも自社の課題にフィットするとは限りません。

研修会社に問い合わせて、自社の特定の業務(例:営業日報の自動要約、カスタマーサポートの回答文生成など)に合わせた演習内容に変更してくれるか、といったカスタマイズの柔軟性を確認しましょう。

カスタマイズ性が高い研修ほど、現場での活用度も高まります。

研修後のフォローアップ体制は充実しているか

研修が終わった後、本当のスタートが始まります。

研修で学んだことを現場で実践する中で、新たな疑問や課題が出てくるものです。

研修後も一定期間、講師に質問できるサポートがあったり、受講者限定のコミュニティで情報交換ができたりするなど、フォローアップ体制が整っているかを確認しましょう。

継続的な学習を支援する仕組みがある研修は、スキルの定着率を高めます。

セキュリティやコンプライアンスへの配慮はあるか

生成AIの業務利用において、セキュリティとコンプライアンスは避けて通れないテーマです。

研修内容に、機密情報を扱わないためのルール作りや、著作権を侵害しないための注意点など、企業のガバナンスに関わる内容が含まれているかは非常に重要です。

特に、Azure OpenAI Serviceなど、セキュリティが担保された環境でのAI利用を推奨している研修は、企業のコンプライアンス部門も安心して導入を許可できるでしょう。

無料ではなく有料のプロンプト研修を選ぶべき理由

無料でも学べる情報がある中で、なぜコストをかけて有料のプロンプト研修を選ぶべきなのでしょうか。

その理由は、学習の効率と質、そして得られる成果に大きな違いがあるからです。

体系的なカリキュラムで効率的に学べる

有料研修の最大のメリットは、専門家によって設計された、体系的なカリキュラムに沿って学べる点です。

初心者がつまずきやすいポイントを押さえ、基礎から応用まで順序立てて構成されているため、回り道することなく効率的にスキルを習得できます。

インターネット上の断片的な情報を自分で探し、つなぎ合わせる時間と労力を考えれば、結果的にコストパフォーマンスは高いと言えるでしょう。

最新の専門知識を持つ講師から直接指導を受けられる

生成AIの技術は日進月歩で進化しており、最新の情報をキャッチアップし続けるのは容易ではありません。

有料研修では、常に最新の動向を追いかけている専門家の講師から、実践的な知識やノウハウを直接学ぶことができます。

また、自分の作成したプロンプトに対して具体的なフィードバックをもらえる機会は、独学では得られない貴重な価値です。

的確な指導によって、スキルアップのスピードは格段に上がります。

実践的な課題でスキルが定着しやすい

知識をインプットするだけでは、スキルとして定着しません。

実際に手を動かし、試行錯誤する中で初めて「使えるスキル」になります。

多くの有料研修では、実際のビジネスシーンを想定した実践的な演習や課題が豊富に用意されています。

学んだことをすぐにアウトプットする機会があるため、知識が記憶に定着しやすく、研修後すぐに現場で応用できるレベルに到達することができます。

キャリアサポートや受講者コミュニティが充実している

研修で得られるのは、スキルだけではありません。

特に個人向けのスクールでは、転職や副業案件の紹介といったキャリアサポートが充実している場合があります。

また、同じ目的を持つ受講生との繋がりは、学習のモチベーション維持に役立つだけでなく、研修後も情報交換ができる貴重な財産となります。

こうした付加価値も、有料研修ならではの大きなメリットです。

プロンプト研修の料金相場と費用対効果(ROI)

プロンプト研修への投資を検討する際、気になるのが料金とその効果です。

ここでは、個人向け・法人向けの料金相場と、投資対効果(ROI)の考え方について解説します。

個人向けプロンプト研修の料金相場

個人が受講する場合の料金は、研修期間や内容、サポートの手厚さによって大きく異なります。

数時間から1日で完結する短期講座であれば、1万円〜5万円程度が相場です。

1ヶ月〜3ヶ月程度の期間で、転職サポートなども付いた本格的なスクールになると、10万円〜30万円程度が一般的です。

給付金制度の対象となる講座を選べば、自己負担額を大幅に抑えることも可能です。

法人向けプロンプト研修の料金相場

法人向けの研修は、提供形態によって料金体系が異なります。

1名から参加できる公開講座の場合、1人あたり3万円〜10万円程度が相場です。

自社に講師を派遣してもらう場合は、半日〜1日で20万円〜50万円程度が目安となります。

全社導入向けのeラーニングサービスでは、1ユーザーあたりの月額料金(数百円〜数千円)で提供されることが多いです。

カリキュラムのカスタマイズやコンサルティングを含む場合は、個別見積もりとなります。

費用対効果(ROI)の計算方法と測定指標

研修の費用対効果(ROI)は、「研修によって得られた利益 ÷ 研修にかかった費用 × 100」で算出できます。

利益をどう測定するかが重要ですが、指標としては「特定の業務にかかる時間の削減効果」が最も分かりやすいでしょう。

例えば、研修受講者10名が、資料作成時間を1日あたり平均30分短縮できたとします。

時給3,000円と仮定すると、1日で「0.5時間 × 3,000円 × 10名 = 15,000円」の効果です。

20営業日続けば、月間で30万円の効果となり、研修費用をすぐに回収できる計算になります。

費用対効果を高めるプロンプト研修の選び方

費用対効果を最大化するためには、単に料金が安い研修を選ぶのではなく、「投資した費用以上のリターンが期待できるか」という視点が重要です。

そのためには、前述の「失敗しない選び方」で解説した通り、研修の目的を明確にし、自社の課題解決に直結するカリキュラムを選ぶことが不可欠です。

研修で学んだスキルを、どの業務の、どのプロセスに適用して、どれくらいの時間短縮や品質向上を目指すのかを事前に設計しておくことで、ROIは大きく向上します。

プロンプト研修の具体的なプログラム内容例

質の高いプロンプト研修がどのような内容で構成されているのか、具体的なプログラム例をご紹介します。

研修を選ぶ際に、これらの要素が含まれているかを確認する参考にしてください。

基礎編:プロンプトの基本構造と安全な使い方

まず最初に、プロンプトの基本的な考え方と型(テンプレート)を学びます。

AIに「役割」「前提条件」「指示」「出力形式」などを明確に伝える構造を理解します。

同時に、情報漏洩や著作権侵害といったリスクを避けるための、セキュリティ・コンプライアンスに関する知識も習得します。

企業の全従業員が最低限身につけるべき、AIリテラシーの土台となる部分です。

応用編:高度なプロンプトエンジニアリング手法

基礎をマスターしたら、より出力の精度を高めるための応用テクニックを学びます。

例えば、一度に答えを出させるのではなく、AIに段階的に考えさせる「ステップバイステップ思考」や、複数の回答案を生成させて比較検討させる「自己評価」といった手法です。

また、少ないサンプルからAIに法則を学ばせる「Few-shotプロンプティング」など、より複雑なタスクに対応するための高度な技術も習得します。

実務編:部門・職種ごとのユースケース演習

知識をスキルとして定着させるため、実際の業務シーンを想定した演習を行います。

営業職であれば「顧客へのアポイントメール作成」、マーケティング職であれば「新商品のキャッチコピー30案出し」、人事職であれば「面接の質問項目作成」など、各部門・職種の具体的な業務に即した課題に取り組みます。

これにより、研修で学んだことを明日からすぐに現場で使えるようになります。

定着編:成果を継続させる仕組みづくり

研修の効果を一過性で終わらせないための、仕組みづくりについても学びます。

現場で生まれた優れたプロンプトをチーム内で共有・管理するための「プロンプトベース」の構築方法や、定期的に活用事例を発表する共有会の運営ノウハウなどです。

研修後も、組織全体で継続的にプロンプトのスキルとナレッジを高めていくための文化を醸成することを目指します。

プロンプト研修で得られる現場で使える成果物とは

優れたプロンプト研修は、受講後の満足度だけでなく、現場で活用できる具体的な「成果物」を提供します。

ここでは、研修を通じて得られる代表的な成果物を3つ紹介します。

業務ですぐに使えるプロンプトテンプレート集

研修の演習を通じて作成した、自社の業務に特化したプロンプトは、そのままテンプレートとして現場で活用できます。

例えば、「【入力】商品情報 → 【出力】ECサイトの商品説明文」といったテンプレートがあれば、プロンプトに不慣れな人でも、必要な情報を入力するだけで、誰でも一定の品質のアウトプットを出せるようになります。

こうしたテンプレート集は、組織全体の生産性を底上げする強力な資産となります。

効果を改善し続けるためのチェックリスト

良いプロンプトを作成し、その効果を改善し続けるための観点をまとめたチェックリストも重要な成果物です。

「背景情報は十分に与えられているか?」「曖昧な表現はないか?」「期待する出力形式は指定されているか?」といった項目をリスト化しておくことで、プロンプト作成時に抜け漏れを防ぎ、出力がうまくいかない時の原因究明にも役立ちます。

プロンプトの品質をセルフチェックし、改善するサイクルを回すための指針となります。

チームでナレッジを共有・定着させる仕組み

研修を通じて、チーム内で優れたプロンプトや活用ノウハウを共有し、資産として蓄積していくための「仕組み」そのものも成果物と言えます。

例えば、共有フォルダやチャットツール上に「プロンプト共有ライブラリ」を作成し、誰がどのような業務で、どんなプロンプトを使って、どんな成果を出したのかを記録・共有するルールを定めます。

こうした仕組みを構築することで、個人のスキルが組織の力へと昇華されます。

プロンプト研修の導入企業の成功事例

実際にプロンプト研修を導入した企業は、どのような成果を上げているのでしょうか。

ここでは、異なる業種の3つの成功事例を紹介します。

導入事例①:物流会社|検索効率の改善とAI推進リーダーの育成

ある物流会社では、社内規定やマニュアルの検索に時間がかかるという課題がありました。

プロンプト研修を導入し、社内文書検索に特化したAIチャットボットの活用方法を学んだ結果、従業員が必要な情報にたどり着くまでの時間を平均で80%削減することに成功しました。

また、研修受講者の中からAI活用に関心の高いメンバーを選抜し、各部署のAI推進リーダーとして育成。

現場主導で新たなAI活用アイデアが次々と生まれる好循環が生まれています。

導入事例②:大手電子機器メーカー|全社的なCopilot活用の実現

このメーカーでは、全社的に導入したMicrosoft 365 Copilotの利用率が伸び悩んでいました。

そこで、役員から新入社員まで全階層を対象としたプロンプト研修を実施。

「会議の要約」「メールの下書き」など、日常業務ですぐに使える具体的な活用シーンを演習形式で学んだことで、利用率が大幅に向上しました。

結果として、1人あたりの月間平均10時間以上の業務時間削減に繋がり、全社的な生産性向上に大きく貢献しています。

導入事例③:建設業|業務改革と新規事例の創出

ある建設会社では、若手社員向けにプロンプト研修を実施しました。

研修では、安全管理マニュアルの要約や、現場作業員への指示書作成といった、建設業特有のユースケースを学びました。

研修後、受講者から「過去の工事日報データをAIに分析させ、類似工事の見積もり精度を向上させる」というアイデアが生まれ、新たな業務改革プロジェクトが発足。

研修が、単なる業務効率化に留まらず、新しい価値を創造するきっかけとなりました。

プロンプト研修導入から効果測定までの実践ガイド

プロンプト研修を成功させるためには、計画的な導入と効果測定が不可欠です。

ここでは、研修導入を成功に導くための3つのステップを解説します。

ステップ1:研修前の準備とニーズアセスメント

まず、研修を導入する目的を明確にし、対象となる従業員のスキルレベルや課題を把握します。

アンケートやヒアリングを実施し、「どの部署の、どのような業務にAIを活用したいか」「現状、AI活用で何に困っているか」といった現場のニーズを具体的に洗い出します。

このニーズアセスメントの結果をもとに、研修の目標(KGI/KPI)を設定し、研修会社と共有することで、より自社に合った研修プログラムを設計することができます。

ステップ2:研修実施中の効果的な運営ポイント

研修中は、受講者が主体的に学べる環境を作ることが重要です。

一方的な講義だけでなく、グループディスカッションや演習の時間を十分に確保し、受講者同士が学び合える機会を提供します。

また、研修の冒頭で経営層から「なぜこの研修が重要なのか」というメッセージを伝えることで、受講者のモチベーションを高めることができます。

研修の最後には、学んだことを現場でどう活かすか、具体的なアクションプランを作成してもらうと、スキルの定着に繋がります。

ステップ3:研修後の効果測定と継続的な改善方法

研修の効果を一過性で終わらせないために、研修後の効果測定が不可欠です。

ステップ1で設定したKPI(例:特定業務の時間削減率、AIの利用頻度など)を、研修前と研修後で比較・測定します。

また、受講者へのアンケートやヒアリングを通じて、「研修内容で役立った点」「今後さらに学びたいこと」などを収集し、次の研修プログラムの改善に繋げます。

定期的にフォローアップ研修や活用事例共有会を開催することも、効果を継続させる上で有効です。

【体験談】おすすめのプロンプト研修を実際に受講レビュー

ここでは、筆者が実際にプロンプト研修を受講した際の体験談を、良かった点・悪かった点を含めてレビューします。

(※特定のサービスを推奨するものではなく、あくまで一例としてのレビューです)

受講したプロンプト研修の概要と料金プラン

私が受講したのは、オンラインで完結する3ヶ月間の個人向けプロンプトエンジニアリング講座です。

料金は約20万円で、週1回のメンタリングとチャットサポートが付いていました。

学習目的は、自身のマーケティング業務の効率化と、将来的なキャリアの選択肢を広げることでした。

カリキュラムは、基礎的なプロンプトの型から始まり、最終的にはPythonを使って簡単なAIアプリケーションを開発するところまでカバーしていました。

オンライン教材と課題・質問サポートの感想

オンライン教材は動画形式で、自分のペースで学習を進められるのが良かったです。

毎週出される課題は、実際の業務に近い内容で、学んだことをすぐにアウトプットする練習になりました。

特に良かったのは、チャットサポートのレスポンスの速さです。

プロンプトがうまく機能しない時に質問すると、数時間以内には講師から「この部分をこう修正してみては?」と具体的なアドバイスが返ってきて、非常に助かりました。

独学ではここで挫折していただろうと感じます。

プロンプト研修を受講して良かった点・悪かった点

良かった点は、AIに対する「指示の解像度」が劇的に上がったことです。

研修前は曖昧な指示しか出せませんでしたが、今ではAIの思考プロセスを予測しながら、的確なプロンプトを組み立てられるようになりました。

結果、ブログ記事の構成案作成にかかる時間が、以前の3分の1以下になりました。

一方、少し悪かった点は、他の受講生との交流機会が少なかったことです。

オンライン完結のため仕方ない部分もありますが、もう少しグループワークなどがあれば、他の人のプロンプトの作り方も学べて、より刺激になったかもしれません。

企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。

しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社員のAIリテラシーが追いついていない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

プロンプト研修は、こうした課題を解決し、生成AIのポテンシャルを最大限に引き出すための鍵となります。

従業員一人ひとりがAIを「賢い部下」として使いこなせるようになれば、組織全体の生産性は飛躍的に向上するでしょう。

本記事で紹介した選び方のポイントやおすすめの研修サービスを参考に、ぜひ自社に最適な研修を見つけてください。

まずは、いくつかの研修サービスの資料請求や無料相談会に参加し、情報収集から始めてみてはいかがでしょうか。

プロンプトスキルへの投資は、これからの時代を勝ち抜くための最も確実な自己投資・企業投資の一つです。

なぜ、あなたの会社の生成AI活用は進まないのか?研修以前の「3つの壁」

プロンプト研修さえ受けさせれば、社員がAIを使いこなし、生産性が劇的に上がるはずだ——。そう考えているなら、少し立ち止まる必要があります。多くの企業が、研修という「手段」が目的化してしまい、その前段階にあるもっと根本的な課題を見過ごしています。実は、AI活用が失敗する原因は、社員のスキル不足以前に、企業の「文化」や「制度」に潜んでいることが多いのです。ここでは、研修投資を無駄にしないために乗り越えるべき「3つの壁」について、最新の研究を交えながら解説します。

壁①:「何となく」で始まる目的の欠如

最も多い失敗が、「競合もやっているから」という理由だけでAI導入を進めてしまうケースです。どの業務の、どんな課題を解決するためにAIを使うのかという「目的」が曖昧なままでは、社員は何を学べば良いのか分からず、研修で得た知識も現場で活かされません。スタンフォード大学の調査でも、AI導入に成功している企業は、特定のビジネス課題の解決という明確な目的を持っていることが示されています。まずは「AIを使って資料作成を30%効率化する」といった具体的なゴールを設定することが、研修を成功させる第一歩です。

引用元:

スタンフォード大学人間中心AI研究所(HAI)の「AI Index Report 2024」では、産業界におけるAI導入の成功要因として、技術そのものよりも、明確なビジネス課題への適用が重要であることが示唆されている。(Maslej, N., et al. “The AI Index Report 2024: State of AI.” Stanford University, 2024.)

壁②:失敗を許さない「心理的安全性」の低さ

生成AIの活用は、試行錯誤の連続です。最初から完璧なプロンプトを作れる人はいません。「おかしなアウトプットが出てきたらどうしよう」「時間を浪費していると思われたくない」といった不安が、社員の挑戦を妨げます。Googleが自社の生産性の高いチームを分析した研究で明らかになったように、メンバーが安心してリスクを取れる「心理的安全性」こそが、イノベーションの土台となります。AIの活用を推進するには、研修と同時に、失敗を責めるのではなく、試行錯誤を推奨し、ナレッジを共有する文化を醸成することが不可欠です。

引用元:

Googleの「プロジェクト・アリストテレス」と名付けられた研究では、チームの効果性を決定づける最も重要な因子は「心理的安全性」であることが特定された。これは、チーム内で対人関係のリスクをとることに対して安全だと感じられる状態を指す。(Google re:Work, “Understand team effectiveness.”)

壁③:効率化が評価されない「古い評価制度」

もし、あなたの会社が「残業している社員=頑張っている社員」と評価する文化なら、AI活用は進みません。なぜなら、AIを使って仕事を早く終わらせた結果、評価が下がったり、余った時間でさらに多くの仕事を振られたりするなら、誰もAIを使おうと思わないからです。生産性向上を本気で目指すなら、かけた時間ではなく、創出した「価値」や「成果」で評価する制度へとアップデートする必要があります。AIによる効率化が、自身の評価や待遇に正しく反映される仕組みがあって初めて、社員は自律的にスキルアップに励むのです。

まとめ

企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。

しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテレシを持つ人材がいない」といった理由で、プロンプト研修を検討しつつも、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhubです。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプロンプトエンジニアリングや高度なAI知識を研修で学ぶ前からでも、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。