「シュンスケ式プロンプトが良いと聞いたけど、具体的にどうやって使うの?」

「有名な深津式プロンプトとは、一体何が違うのだろう?」

このような疑問や悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

シュンスケ式プロンプトは、AIに質問を投げかけさせることで、ユーザーが求めるゴールへと対話的に導く画期的な手法です。

本記事では、シュンスケ式プロンプトの基本的な考え方から、コピペしてすぐに使える具体的なテンプレート、さらにその効果を最大化するためのコツまで、初心者にも分かりやすく解説します。

この記事を最後まで読めば、あなたも今日からChatGPTの精度を格段に向上させることができるはずです。

シュンスケ式プロンプト(ゴールシークプロンプト)とは?

まず、シュンスケ式プロンプトがどのようなものか、その定義や他の手法との違いについて解説します。

基本的な考え方を理解することで、より効果的に活用できるようになります。

それでは、1つずつ見ていきましょう。

対話を通じてAIをゴールに導くプロンプト手法

シュンスケ式プロンプトとは、AIに対して一方的に命令を投げかけるのではなく、AIに質問をさせることで対話を促し、最終的なゴール(成果物)にたどり着くためのプロンプト手法です。

ユーザーが最初に大まかなゴールを設定し、AIに「このゴールを達成するために必要な情報を質問してください」と指示するのが特徴です。

AIは不足している情報を補うためにユーザーに質問を繰り返し、対話を通じて情報の解像度を高めていきます。

これにより、ユーザーの意図をより正確に汲み取った、質の高いアウトプットを生成することが可能になります。

このような対話を通じてゴールを目指すアプローチは学術的にも研究されています。こちらは、ゴール指向のプロンプト手法を体系的に分類した論文です。合わせてご覧ください。 https://arxiv.org/html/2401.14043v1

ゴールシークプロンプトと呼ばれる理由

シュンスケ式プロンプトが「ゴールシークプロンプト」とも呼ばれるのは、そのプロセスがまさしく「ゴール(Goal)を探し求める(Seek)」行為だからです。

従来のプロンプトでは、ユーザーがゴールまでの道筋をすべて設計し、詳細な指示を出す必要がありました。

しかし、この手法では、AI自身がユーザーに質問をしながら、ゴールに至るために必要な要素を探し求め、道筋を組み立てていきます。

まるでカーナビが目的地を設定した後、最適なルートを提案するために「高速道路を使いますか?」と尋ねてくるように、AIがユーザーと協力してゴールを目指すスタイルが、この名前の由来となっています。

有名な「深津式プロンプト」との違い

深津式プロンプトは、最初に「命令書」「制約条件」「入力文」「出力文」といった体系的なフォーマットを定義し、一度の命令でAIの行動を厳密にコントロールする手法です。

これは、質の高いアウトプットを一度で引き出す「一撃必殺」のスタイルと言えます。

対してシュンスケ式プロンプトは、AIとの対話を通じて徐々にアウトプットの質を高めていく「育成型」のスタイルです。

どちらが優れているというわけではなく、明確な指示を一度で完結させたい場合は深津式、複雑なタスクやアイデア出しなどでAIと壁打ちしながら進めたい場合はシュンスケ式、というように目的に応じて使い分けるのが効果的です。

深津式プロンプトの具体的な使い方やテンプレートについては、こちらの記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

なぜシュンスケ式プロンプトでChatGPTの精度が上がるのか?

シュンスケ式プロンプトを用いることで、なぜChatGPTのような生成AIのアウトプット精度が向上するのでしょうか。

その主な理由として、以下の2点が挙げられます。

- AIの思考プロセスを段階的に引き出せる

- ユーザーと思考のズレをなくせる

これらの理由を理解することで、この手法の本質的な強みを掴むことができます。

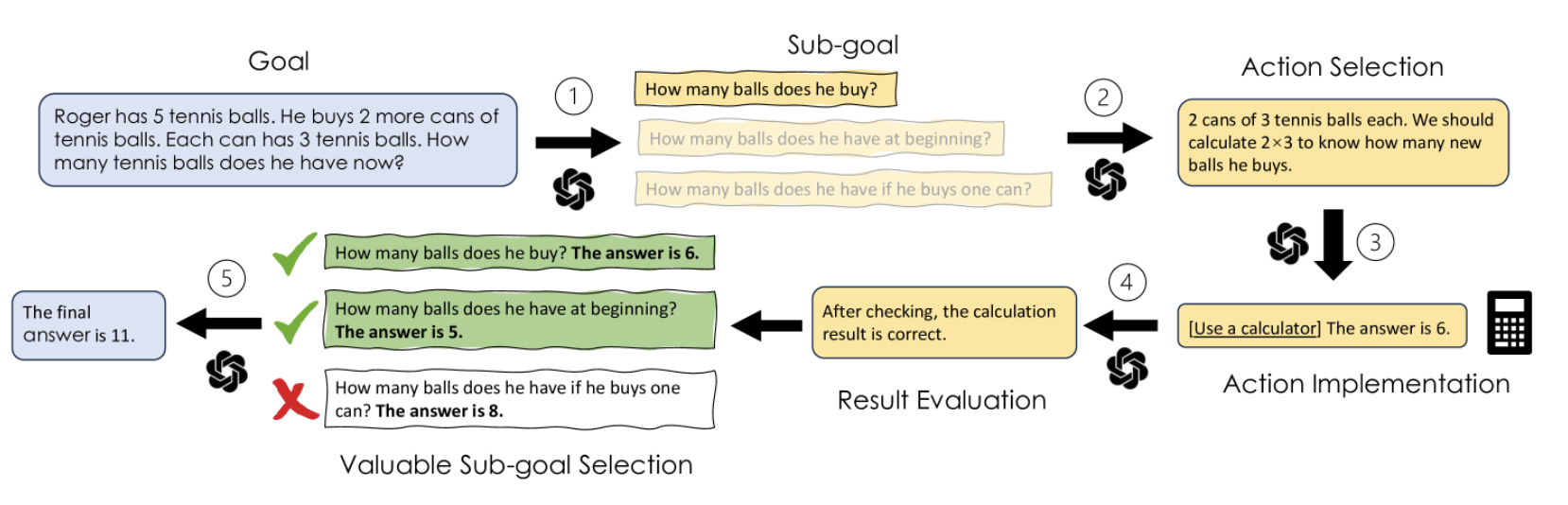

AIの思考プロセスを段階的に引き出せる

シュンスケ式プロンプトにより、AIはタスクを段階的に分解して思考できるため、論理的で精度の高いアウトプットが得やすくなります。

一度に複雑で長大な指示を与えると、AIは指示のどの部分を優先すべきか、あるいはどのように情報を組み合わせるべきか混乱してしまうことがあります。

結果として、指示の一部が抜け落ちたり、意図しない解釈をしたりする可能性があります。

シュンスケ式プロンプトでは、AIが自ら「次は何を知るべきか」と考え、質問を生成します。

このプロセスは、大きなタスクを小さなステップに分解していることと同じです。

AIは一度に一つの要素に集中できるため、思考のプロセスが整理され、最終的により論理的で精度の高いアウトプットを生み出しやすくなるのです。

AIに思考のプロセスを段階的に説明させ、論理的な回答を導き出す手法は「Chain-of-Thought(思考の連鎖)」として知られています。こちらはその効果を初めて示した画期的な論文です。 https://arxiv.org/abs/2201.11903

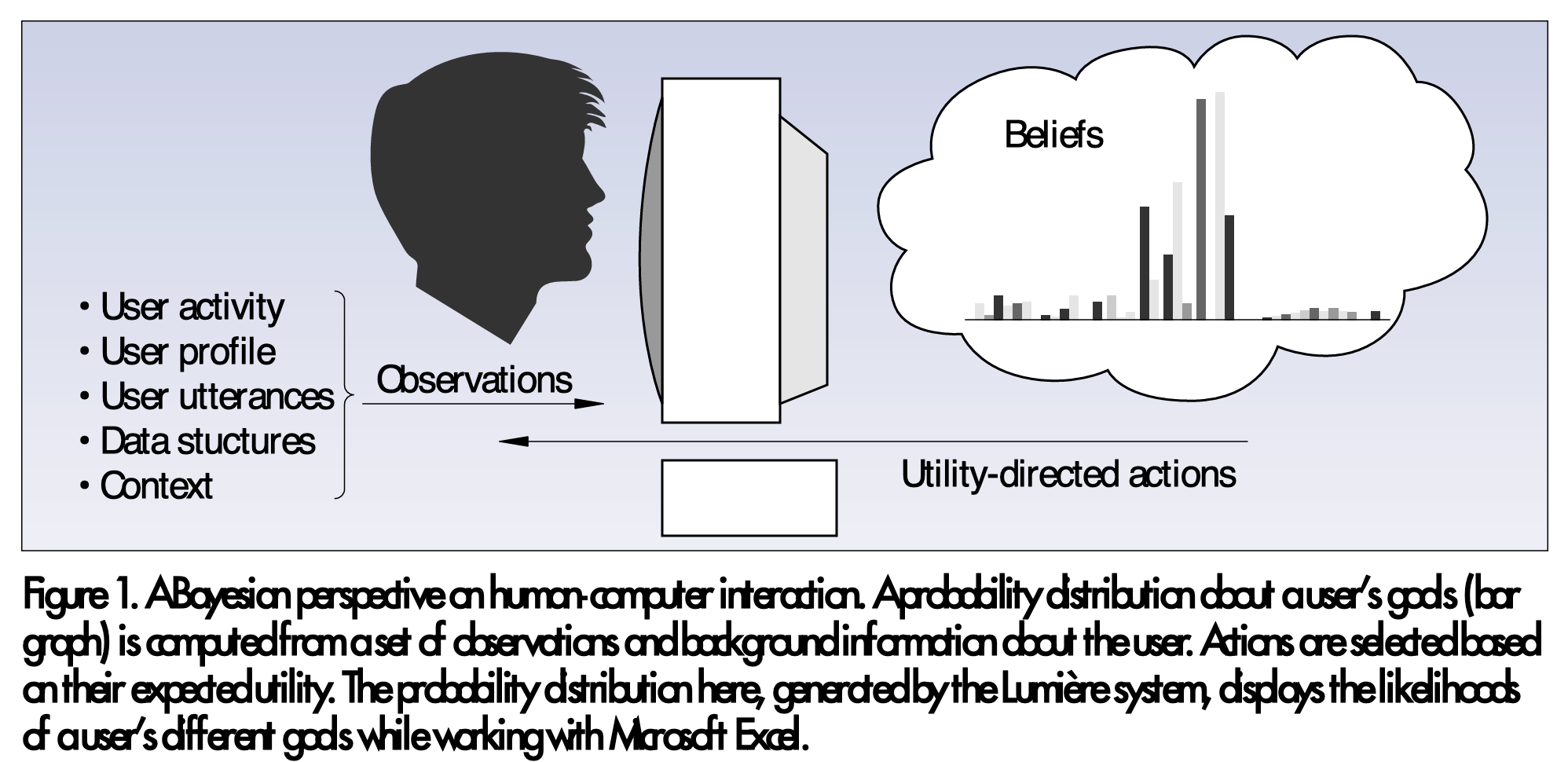

ユーザーと思考のズレをなくせる

シュンスケ式プロンプトを使うと、対話を通じてユーザーとAIの認識のズレを解消し、期待外れのアウトプットを減らせます。

ユーザーがプロンプトに入力する言葉と、AIがその言葉から解釈する内容には、しばしば微妙なズレが生じます。

例えば、ユーザーが「面白いブログ記事」を求めても、「面白い」の定義は人それぞれです。

シュンスケ式プロンプトを使えば、AIは「どのような読者にとって『面白い』記事ですか?」「ユーモアのある内容ですか、それとも知的好奇心を刺激する内容ですか?」といった具体的な質問を返してくれます。

結果として、期待外れのアウトプットが出てくるリスクを大幅に減らせるのです。

人間とAIが協調しながら主導権を交代し、タスクを進める考え方は「Mixed-Initiative Interaction(混合主導型インタラクション)」と呼ばれています。こちらはMicrosoft Researchによる解説です。 https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2016/11/mixedinit.pdf

シュンスケ式プロンプトの作り方と基本的な使い方【3ステップ】

ここからは、実際にシュンスケ式プロンプトを作成し、活用するための基本的な3つのステップを紹介します。

- ステップ1:ゴール(最終目標)を定義する

- ステップ2:対話の主導権を握るよう指示を出す

- ステップ3:ゴールに到達するまで対話を続ける

この3つのステップを順番に実践することで、誰でも簡単にシュンスケ式プロンプトを使いこなすことができます。

ステップ1:ゴール(最終目標)を定義する

最初に、あなたがAIを使って最終的に何を達成したいのか、そのゴールを明確に定義します。

このゴールは、具体的であればあるほど良いですが、初めは大まかなものでも構いません。

例えば、「新商品のマーケティング施策を考えたい」「旅行プランを立てたい」「Pythonで特定の機能を持つコードを書きたい」といった内容です。

このゴール設定が、AIとの対話におけるコンパスの役割を果たします。

ゴールが曖昧すぎるとAIもどのような質問をすれば良いか分からなくなってしまうため、できるだけ具体的に伝えることを意識しましょう。

ステップ2:対話の主導権を握るよう指示を出す

次に、定義したゴールを達成するために、AIに対して質問の主導権を握るように指示を出します。

これがシュンスケ式プロンプトの核となる部分です。

具体的には、「あなたは〇〇の専門家です。最高の〇〇を完成させるために、私に必要な情報を全て質問してください。」といった形で命令します。

この指示によって、AIは受け身の姿勢から、能動的に情報を収集するアシスタントへと役割が変わります。

ユーザーは、専門家からのヒアリングに答えるような感覚で、対話を進めることができるようになります。

AIに特定の専門家としての役割を与える手法は「ロールプロンプティング」と呼ばれ、回答の専門性や質を高めるのに有効です。こちらはAIのロールプレイに関する研究論文です。 https://www.researchgate.net/publication/371123751_Role-Play_with_Large_Language_Models

ステップ3:ゴールに到達するまで対話を続ける

AIとの対話を重ねることで情報の精度が高まり、ゴールが明確になります。

AIの質問が的を射ていないと感じた場合や、より深掘りしてほしい点がある場合は、遠慮なくフィードバックを与えましょう。

「その質問の意図は何ですか?」「もっと〇〇の観点から質問してください」といった形で対話を修正することで、AIをより望ましい方向へ導くことができます。

全ての必要な情報が揃ったとAIが判断した時点で、最終的なアウトプットが生成されます。

対話を通じて成果物を繰り返し改善していくアプローチは、AI自身にフィードバックさせて精度を高める「Self-Refine(自己改善)」という考え方にも繋がります。合わせてご覧ください。 https://arxiv.org/abs/2303.17651

コピペで使える!シュンスケ式プロンプトのテンプレートと具体例4選

ここでは、様々な場面で応用できるシュンスケ式プロンプトの汎用テンプレートと、具体的な活用例を4つ紹介します。

これらのテンプレートを参考に、あなたの目的に合わせてカスタマイズしてみてください。

【汎用テンプレート】どんな場面でも使える基本形

どのようなタスクにも応用できる、最も基本的なテンプレートです。

「#命令」の部分と「〇〇」の部分をあなたの目的に書き換えるだけで、すぐに使うことができます。

#命令

あなたは「〇〇」の専門家です。

これから私と一緒に、世界で最も優れた「△△」を作り上げたいです。

そのために、あなたが必要だと思う情報を、私に質問してください。

全ての情報が揃ったら、最高の「△△」を出力してください。

このテンプレートをベースに、具体的な例を見ていきましょう。

【具体例1】マーケティング施策を立案する

新商品のプロモーション戦略を考える際のプロンプト例です。

AIがマーケティングコンサルタントとして、必要な情報をヒアリングしてくれます。

#命令

あなたは優秀なマーケティングコンサルタントです。

これから私と一緒に、世界で最も優れた「20代女性向け新型ワイヤレスイヤホンのマーケティング施策」を作り上げたいです。

そのために、あなたが必要だと思う情報を、私に質問してください。

例えば、製品の特長、ターゲット顧客の詳細、予算、競合情報などについて質問してください。

全ての情報が揃ったら、最高の「マーケティング施策」を出力してください。

【具体例2】ブログ記事の構成案を作成する

特定のキーワードで上位表示を狙うブログ記事の構成案を作成する際のプロンプト例です。

AIがプロの編集者として、読者のニーズを満たす構成を考えるための質問をします。

#命令

あなたはプロのSEO編集者です。

これから私と一緒に、世界で最も優れた「『シュンスケ式プロンプト』に関するブログ記事の構成案」を作り上げたいです。

そのために、あなたが必要だと思う情報を、私に質問してください。

例えば、ターゲット読者のレベル、記事で伝えたい最も重要なメッセージ、想定している文字数などについて質問してください。

全ての情報が揃ったら、最高の「ブログ記事の構成案」を出力してください。

【具体例3】Pythonコードを生成する

特定の機能を持つプログラムコードを作成したい場合のプロンプト例です。

AIが経験豊富なエンジニアとして、仕様の曖昧な部分をなくすための質問を投げかけます。

#命令

あなたは経験豊富なPythonエンジニアです。

これから私と一緒に、世界で最も優れた「指定したフォルダ内の画像を一括でリサイズするPythonコード」を作り上げたいです。

そのために、あなたが必要だと思う情報を、私に質問してください。

例えば、対応する画像の拡張子、リサイズ後のサイズ指定方法、エラー処理の要件などについて質問してください。

全ての情報が揃ったら、最高の「Pythonコード」を出力してください。

【具体例4】新規事業のアイデアを壁打ちする

まだ漠然としている事業アイデアを、AIとの対話を通じて具体化していく際のプロンプト例です。

AIが新規事業開発の専門家として、アイデアを深掘りする質問をしてくれます。

#命令

あなたは新規事業開発の専門家です。

これから私と一緒に、世界で最も優れた「フードロス問題を解決する新規事業のアイデア」を作り上げたいです。

そのために、あなたが必要だと思う情報を、私に質問しながら、アイデアの壁打ち相手になってください。

例えば、解決したい具体的な課題、想定する顧客、ビジネスモデル、技術的な実現可能性などについて質問してください。

全ての情報が揃ったら、最高の「新規事業のアイデア」を3つ提案してください。

シュンスケ式プロンプトを活用するメリット

シュンスケ式プロンプトには、従来のプロンプト手法にはない多くのメリットがあります。

主なメリットを3つ紹介します。

- 複雑で難しいタスクも達成しやすくなる

- プロンプトを毎回考える手間が省ける

- 様々なタスクに応用できる

これらのメリットを理解し、日々の業務や学習に活かしていきましょう。

複雑で難しいタスクも達成しやすくなる

シュンスケ式プロンプトを使うと、AIがタスクを段階的に分解して進めるため、複雑な課題も取り組みやすくなります。

事業計画の策定や専門的なレポートの作成など、要件が複雑で多岐にわたるタスクは、一度の指示でAIに全てを理解させるのが困難です。

シュンスケ式プロンプトを使えば、AIがタスクを小さな要素に分解し、一つずつ確認しながら進めてくれます。

これにより、ユーザーは巨大な問題に一度に取り組む必要がなくなり、AIの質問に答えるという形で段階的にタスクを完了させることができます。

まるで専門家と対話しながらプロジェクトを進めているような感覚で、複雑な課題にも取り組みやすくなります。

プロンプトを毎回考える手間が省ける

シュンスケ式プロンプトであれば、前述した汎用テンプレートのように、基本的な型を一つ覚えておけば、様々なタスクに応用できます。

質の高いアウトプットを得るためには、質の高いプロンプトを記述する必要があります。

しかし、タスクごとに詳細な指示や制約条件を考え出すのは、意外と時間と労力がかかる作業です。

「〇〇の専門家として、△△を作るために質問して」という基本構造は変えずに、〇〇と△△の部分を入れ替えるだけで済むため、プロンプト作成の手間を大幅に削減できます。

様々なタスクに応用できる

シュンスケ式プロンプトの対話形式は、幅広いタスクで高い汎用性を発揮します。

文章作成、アイデア出し、プログラミング、データ分析、計画立案といったクリエイティブなタスクから論理的なタスクまで、幅広い分野でその効果を発揮します。

AIに専門家の役割を与えることで、自分一人では考えつかなかったような視点や質問を得られることもあります。

特定のタスクに特化したプロンプトを覚える必要がなく、この一つの手法で様々な課題解決にアプローチできる点は、大きなメリットと言えるでしょう。

シュンスケ式プロンプトの注意点と対策

多くのメリットがある一方で、シュンスケ式プロンプトにはいくつかの注意点も存在します。

あらかじめ注意点を理解し、対策を講じることで、よりスムーズに活用することができます。

対話の回数が多くなりやすい

シュンスケ式プロンプトは、AIとの対話を前提としているため、必然的にやり取りの回数が多くなる傾向があります。

簡単なタスクであれば、詳細な指示を一度で与える深津式プロンプトの方が、早く結果にたどり着ける場合もあります。

対策としては、最初のゴール設定の段階で、できるだけ多くの情報を盛り込むことが挙げられます。

「これからブログ記事の構成案を作りたいです。キーワードは『〇〇』で、ターゲットは『△△』です。では、他に何が必要か質問してください」のように、分かっている情報を先出しすることで、AIからの質問回数を減らし、対話を効率化することができます。

的確な指示やフィードバックが必要になる

AIからの質問の意図が分からない場合は、素直に「その質問の意図を教えてください」と聞き返すことが重要です。

AIからの質問に対して、ユーザーが的確に答えられないと、対話がうまく進まず、期待するアウトプットは得られません。AIはあくまでユーザーが提供した情報に基づいて思考するため、インプットの質がアウトプットの質に直結します。

また、対話の途中で方向性がずれていると感じたら、「その観点ではなく、〇〇という観点から考えてください」といった形で積極的に軌道修正を行うことが求められます。

ユーザー自身が対話の舵を取る意識を持つことが大切です。

シュンスケ式プロンプトの効果を最大化する3つのコツ

シュンスケ式プロンプトをさらに効果的に使うためのコツを3つ紹介します。

- 高性能なAIモデル(GPT-4など)を使う

- より具体的に、より明確に指示を出す

- 他のプロンプト手法と組み合わせる

これらのコツを意識することで、AIの能力を最大限に引き出すことができます。

高性能なAIモデル(GPT-5など)を使う

シュンスケ式プロンプトは、文脈を理解し、対話を維持する能力がAIに求められます。そのため、より高性能なAIモデルを使用するほど、対話の質が高まり、最終的なアウトプットの精度も向上します。

例えば、2025年にリリースされたOpenAIの最新モデル「GPT-5」は、簡単な質問には素早く、複雑な質問にはじっくり考えて回答する能力を両立させています。

シュンスケ式プロンプトのような対話を通じて徐々にタスクの解像度を上げていく使い方では、GPT-5のようなモデルが持つ高度な推論能力が非常に有効に働きます。

可能であれば、最新かつ高性能なモデルを利用することをおすすめします。

本文でも触れている最新のAIモデル、GPT-5の機能やリリース情報については、こちらの記事で詳しく解説しています。

より具体的に、より明確に指示を出す

AIへの最初の指示や、その後の質問への回答は、できるだけ具体的で明確な言葉を選びましょう。

これは全てのプロンプトに共通する原則ですが、シュンスケ式プロンプトにおいても極めて重要です。

「良い感じのキャッチコピー」といった曖昧な表現ではなく、「20代の若者に響く、冒険心をくすぐるようなキャッチコピー」のように、誰が読んでも同じ解釈になるような言葉で伝えることが理想です。

また、数値や固有名詞、専門用語などを正確に使うことで、AIの誤解を防ぎ、より的確なアウトプットを引き出すことができます。

他のプロンプト手法と組み合わせる

シュンスケ式プロンプトは、他のプロンプト手法と組み合わせることで、さらに強力になります。

例えば、最初の指示に深津式プロンプトの要素を取り入れて、「#制約条件」として「必ず肯定的な言葉で質問してください」「専門用語は使わないでください」といったルールを設定することが考えられます。

これにより、AIとの対話をより望ましい形でコントロールできます。

また、対話の最終段階で、生成されたアウトプットに対して「ステップバイステップで考え、自己評価と改善案を提案してください」といった指示を追加することも有効です。

様々な手法の長所を組み合わせ、独自のプロンプトを開発するのも良いでしょう。

シュンスケ式プロンプトと合わせて知りたい有名なプロンプト手法

最後に、シュンスケ式プロンプト以外にも知っておくと便利な、代表的なプロンプト手法を2つ紹介します。

これらの手法を理解することで、状況に応じて最適なプロンプトを使い分けることができるようになります。

深津式プロンプト

深津式プロンプトは、note株式会社のCXOである深津貴之氏によって考案された手法で、一度の指示で精度の高い出力を得ることを目的としています。

「#命令書」「#制約条件」「#入力文」「#出力文」のように、項目を分けて構造的に指示を出すのが特徴です。

AIの役割、守るべきルール、インプット、そして期待するアウトプットの形式を明確に定義することで、AIの振る舞いを厳密にコントロールします。

Webサイトの要約や文章の校正など、タスクのゴールが明確に定まっている場合に特に高い効果を発揮します。

深津式プロンプトのように、AIの出力形式を厳密に制御するアプローチは「Constrained Text Generation(制約付きテキスト生成)」という分野で研究されています。こちらはその全体像をまとめたサーベイ論文です。 https://openreview.net/forum?id=Vwgjk5ysWn¬eId=JWvOzwtQWG

ReActプロンプト

ReAct(Reasoning and Acting)プロンプトは、AIに「思考」と「行動」を交互に行わせることで、複雑な問題解決を目指す手法です。

具体的には、AIに対して「Thought(思考)」「Action(行動)」「Observation(観察)」のサイクルを繰り返すように指示します。

AIはまず、次に何をすべきかを考え(Thought)、ツールを使ったり情報を検索したりする行動を計画し(Action)、その結果を観察します(Observation)。

このサイクルを通じて、最新の情報を検索しながら回答を生成したり、複数のステップが必要なタスクを実行したりすることが可能になります。

情報の正確性が求められるタスクや、外部ツールとの連携が必要な場合に有効な手法です。

ReActプロンプトの「思考」と「行動」を組み合わせる考え方について、より詳しく知りたい方は、Google Researchによるこちらの原論文も合わせてご覧ください。 https://arxiv.org/abs/2210.03629

AIの指示、一撃で終わらせて満足してない?「対話」こそが精度を爆上げするシュンスケ式プロンプトの本質

「完璧なプロンプトを一発で書かなければ」と躍起になっていませんか。実は、その考え方こそが、AIのポテンシャルを最大限に引き出せない原因かもしれません。本当に優れたAI活用者は、AIに一方的に命令するのではなく、AIに「質問」させることで、思考のパートナーとして能力を引き出しています。一度にすべての指示を詰め込む「一撃必殺」のプロンプトでは、AIと人間の間に微妙な認識のズレが生まれがちです。この意図のズレこそが、期待外れのアウトプットを生む最大の原因なのです。

引用元:

スタンフォード大学人間中心AI研究所(HAI)の報告によると、生成AIの出力に対するユーザーの不満の多くは、最初のプロンプトにおける曖昧さやコンテキストの欠如に起因する「意図の不整合(Intent Misalignment)」が原因であると分析されています。(Stanford HAI, “AI Index Report 2024″)

この課題を解決するのが、AI自身に質問させることでゴールへと導く「シュンスケ式プロンプト」です。これはAIを「指示待ちの部下」から「優秀な思考のパートナー」へと変える画期的なアプローチと言えます。使い方は非常にシンプルです。まず「新サービスのプレスリリース案を作りたい」といった最終目標をAIに伝え、次に「最高のプレスリリースを作るために、私に必要な情報をすべて質問してください」と指示するだけです。AIからの「ターゲットメディアは?」「製品の最も革新的な点は?」といった質問に答えていくだけで、あなた自身の思考も整理され、アウトプットの解像度が飛躍的に高まります。この対話プロセスこそが、AIとの思考のズレをなくし、真に価値のある成果物を生み出す鍵なのです。

まとめ

多くの企業が業務効率化やDX推進の切り札として生成AIに注目しています。

しかし、シュンスケ式プロンプトのような高度な手法を全社員が習得し、使いこなすのは容易ではありません。「プロンプトの作成が属人化してしまう」「結局一部の詳しい社員しか使えない」といった理由で、全社的な活用に至らないケースも少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。