「中小企業のDX、何から手をつければいいかわからない…」

「ツールを導入してみたものの、うまく活用できずに形骸化している…」

こういった悩みを持つ経営者や担当者の方も多いのではないでしょうか?

本記事では、中小企業がDXで直面する7つの具体的な課題と、その解決策を徹底的に解説します。

数多くの中小企業のDX支援を手掛けてきた専門家が、現場で見てきたリアルな課題と、明日から実践できる具体的なステップをご紹介します。

この記事を読めば、自社のDXが進まない根本的な原因を理解し、成功への道筋を描けるようになります。ぜひ最後までご覧ください。

DXの基本と中小企業が抱える課題の現状

まず、DXの基本的な意味合いと、多くの中小企業が置かれている厳しい現状について確認しておきましょう。

DXという言葉が先行しがちですが、その本質を理解することが、中小企業の課題を乗り越える第一歩となります。

それでは、1つずつ解説していきます。

DX(デジタルトランスフォーメーション)の本当の意味とは?

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、単にITツールを導入して業務をデジタル化することではありません。

その本質は、「デジタル技術を活用して、製品・サービス、ビジネスモデル、さらには組織や企業文化そのものを変革し、競争上の優位性を確立すること」にあります。

例えば、紙の請求書を電子化するのは「デジタイゼーション(デジタル化)」であり、DXの第一歩に過ぎません。

その先にある、会計システムと連携して経理業務全体を効率化し、データを経営分析に活用して新たな戦略を立てるといった、事業全体の変革こそがDXの目指すゴールです。

中小企業がこの本質的な意味を理解せず、単なるツール導入で終わってしまうと、期待した効果は得られません。

DXを検討している方は、まずこちらの記事でDX導入の全体像を把握しておくことをおすすめします。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/dx-introduce/

多くの中小企業が直面するDXを取り巻く環境と現状

多くの中小企業が、DXの重要性を認識しつつも、なかなか一歩を踏み出せないでいるのが現状です。

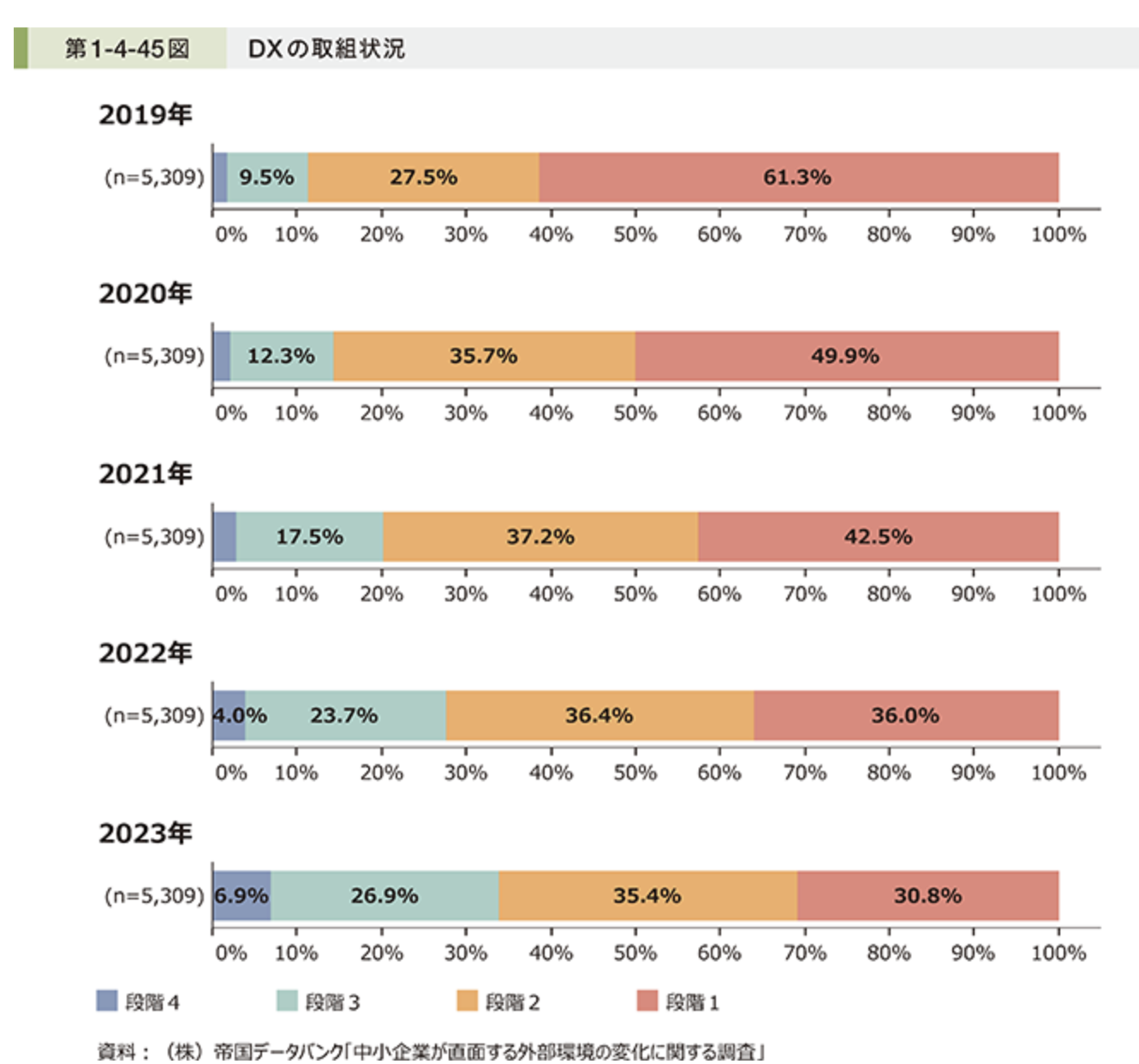

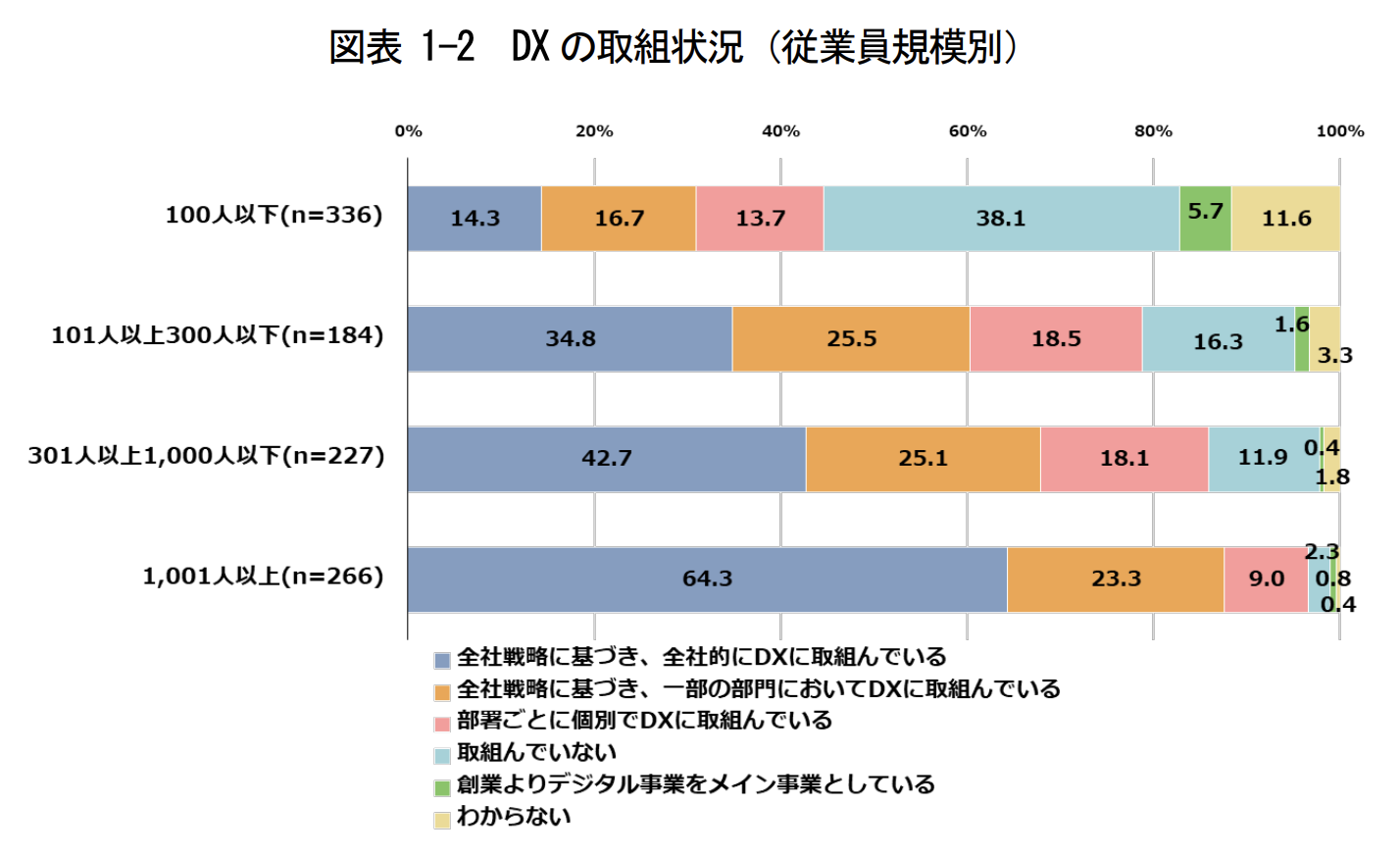

独立行政法人中小企業基盤整備機構の調査によると、DXに「取り組んでいる」と回答した中小企業は全体の3割程度に留まっています。

また、「関心はあるが、まだ取り組めていない」「必要性を感じない」と回答した企業も多く、大企業に比べて取り組みが遅れている実態が浮き彫りになっています。

背景には、深刻な人手不足、経営者の高齢化、限られた資金といった中小企業特有の構造的な問題があります。

これらの課題が複雑に絡み合い、DX推進の大きな障壁となっているのです。

しかし、変化の激しい現代市場で生き残るためには、この現状を打破し、DXを推進することが不可欠と言えるでしょう。

こちらは経済産業省が公開している、中小企業のDX動向に関する最新の公式白書です。合わせてご覧ください。 https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2024/chusho/b1_4_7.html

今すぐ向き合うべき中小企業のDXに関する課題

中小企業が今すぐDXに関する課題に向き合うべき理由は、事業の継続性そのものに関わるからです。

市場のグローバル化や消費者ニーズの多様化は、かつてないスピードで進んでいます。

このような環境下で、旧来のやり方に固執していては、競合他社に後れを取り、いずれ市場から淘汰されてしまうでしょう。

また、2024年から始まった働き方改革関連法への対応や、インボイス制度、電子帳簿保存法といった法改正も、待ったなしで企業に対応を迫ります。

これらの制度へ効率的に対応するためにも、デジタル技術の活用は避けて通れません。

DXはもはや「やれば有利になる」ものではなく、「やらなければ生き残れない」経営課題として、すべての中小企業が真剣に向き合うべきテーマなのです。

中小企業が直面するDX導入の課題については、こちらの記事で7つの原因と解決策を成功事例と共に詳しく解説しています。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/dx-introduce-assignment/

なぜ進まない?DXで中小企業が直面する7つの課題

ここからは、中小企業のDXが進まない具体的な7つの課題について解説します。

- 経営層のDXに対する認識不足・リーダーシップの欠如

- IT・デジタルに精通した人材の圧倒的な不足

- 投資対効果が見通せないことによる資金不足

- 何から手をつけるべきか不明確な戦略・ビジョンの欠如

- 既存システム(レガシーシステム)からの脱却が困難

- 従業員のITリテラシーと社内協力体制の不足

- 気軽に相談できる相手がいない・情報不足

自社がどの課題に当てはまるのかを確認しながら、読み進めてみてください。

それでは、1つずつ見ていきましょう。

課題①:経営層のDXに対する認識不足・リーダーシップの欠如

中小企業のDXにおける最大の課題は、経営層の認識不足とリーダーシップの欠如です。

DXを単なる「IT部門の仕事」や「業務効率化ツール導入」と捉え、経営課題として認識していないケースが少なくありません。

経営者がDXの重要性を理解し、明確なビジョンを示さなければ、社内は動きません。

「とりあえず流行っているから」「取引先に言われたから」といった動機では、全社的な協力体制は得られず、プロジェクトは頓挫してしまいます。

DXは、企業の未来を左右する経営改革です。

そのため、経営者自身が「DXによって会社をどう変えたいのか」という強い意志を持ち、トップダウンで改革を推進する覚悟が不可欠です。

このリーダーシップの欠如が、多くの中小企業でDXが「掛け声倒れ」に終わる根本的な原因となっています。

課題②:IT・デジタルに精通した人材の圧倒的な不足

DXを推進したくても、それを担う人材がいないという課題も深刻です。

多くの中小企業では、IT専門の部署や担当者がいない、もしくは情報システム担当者が日々の運用保守に追われ、DXのような戦略的な業務に時間を割けないのが実情です。

新たに専門人材を採用しようにも、IT人材の需要は非常に高く、採用競争では資金力のある大企業に勝つことは容易ではありません。

また、既存の社員を育成しようにも、教育にかけられる時間やコストには限りがあります。

結果として、DXの必要性を感じていながらも、誰が推進するのかが明確にならず、計画が前に進まないという状況に陥りがちです。

この人材不足という課題は、外部の専門家の活用なども視野に入れながら、戦略的に解決策を模索する必要があります。

課題③:投資対効果が見通せないことによる資金不足

DX推進には、ツールの導入費用や専門家へのコンサルティング費用など、一定の初期投資が必要です。

しかし、体力のある大企業と異なり、中小企業にとってIT投資は大きな経営判断となります。

特に問題なのが、DXへの投資がどれほどの収益向上やコスト削減に繋がるのか、その効果を事前に正確に予測することが難しい点です。

「高額なシステムを導入して、もし失敗したら…」という不安から、経営者が投資に二の足を踏んでしまうケースは後を絶ちません。

また、日々の資金繰りに余裕がなく、短期的な利益に繋がらないDX投資まで手が回らないという現実的な問題もあります。

この資金面の課題を乗り越えるためには、補助金の活用や、スモールスタートで費用を抑えながら効果を検証していくといった工夫が求められます。

課題④:何から手をつけるべきか不明確な戦略・ビジョンの欠如

「DXが重要だとは分かっているが、具体的に何から始めれば良いのか分からない」という課題も、多くの中小企業が抱えています。

DXの対象範囲は、経理や人事といったバックオフィス業務から、製造ラインの最適化、新たなオンラインサービスの開発まで多岐にわたります。

選択肢が多すぎるために、自社のどの業務を、どのツールを使って、どのように変革すれば最も効果的なのか判断できず、思考停止に陥ってしまうのです。

これは、会社として「DXによって何を実現したいのか」という明確な戦略やビジョンが欠如していることに起因します。

目的が曖昧なままでは、闇雲にツールを探すことになり、時間と労力を浪費するだけです。

まずは自社の経営課題を洗い出し、DXで解決したい優先順位を定めることから始める必要があります。

課題⑤:既存システム(レガシーシステム)からの脱却が困難

長年使用してきた古いシステム、いわゆる「レガシーシステム」がDXの足かせとなっているケースも少なくありません。

これらのシステムは、特定の業務に合わせて独自にカスタマイズ(個別最適化)されていることが多く、新しいシステムとの連携が困難です。

また、開発当時の担当者がすでに退職しており、システムの内部構造がブラックボックス化している「属人化」の問題も深刻です。

システムを刷新したくても、莫大なコストと時間がかかるうえ、業務が停止するリスクもあるため、なかなか決断できません。

しかし、レガシーシステムを使い続けることは、データの分断やサイロ化を招き、全社的なデータ活用を妨げる大きな要因となります。

この課題を放置すれば、将来的に企業の競争力を著しく損なうことになりかねません。

こちらは経済産業省が公開している、中小企業がDXを推進する上で経営者が実践すべきことを具体的に示した手引きです。合わせてご覧ください。 https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dx-chukenchushotebiki/dx-chukenchushotebiki.html

課題⑥:従業員のITリテラシーと社内協力体制の不足

DXを推進する上で、従業員の協力は不可欠ですが、ここにも大きな壁が存在します。

特にベテラン社員の中には、新しいツールやシステムに対するアレルギー反応や、「今までのやり方を変えたくない」という強い抵抗感を持つ人も少なくありません。

また、全社的にITリテラシーが低い場合、ツールの導入目的やメリットが正しく理解されず、形骸化してしまう恐れがあります。

経営層や推進担当者だけが熱心でも、現場の従業員が「やらされ感」を抱いていては、DXは決して成功しません。

なぜ変革が必要なのかを丁寧に説明し、研修などを通じて従業員の不安を取り除き、全社でDXに取り組むという意識を醸成することが重要です。

現場を巻き込んだ協力体制をいかに構築できるかが、DX成功の鍵を握っています。

課題⑦:気軽に相談できる相手がいない・情報不足

DXを進めるにあたり、技術的な選定や導入プロセスなど、専門的な知識が必要な場面が多くあります。

しかし、多くの中小企業では、社内に相談できる専門家がおらず、経営者や担当者が孤独に悩みを抱え込んでしまうケースが少なくありません。

インターネットで情報を集めようにも、玉石混交の情報が溢れており、自社にとって本当に有益な情報を見つけ出すのは困難です。

また、ITベンダーに相談すると、自社製品を売り込まれるだけで、中立的なアドバイスが得られないのではないかという懸念もあります。

このように、信頼できる相談相手がいないことによる情報不足が、DX推進の妨げとなっています。

公的な支援機関や外部のコンサルタントなど、第三者の客観的な意見を聞けるパートナーを見つけることが、この課題の解決に繋がります。

なぜ必要?中小企業がDXの課題を乗り越えるべき理由

多くの課題があるにもかかわらず、なぜ中小企業はDXに取り組むべきなのでしょうか。

それは、DXが単なる業務効率化に留まらず、企業が抱える本質的な経営課題を解決し、未来を切り拓くための強力な武器となるからです。

ここでは、中小企業がDXの課題を乗り越えるべき4つの理由を解説します。

人手不足や事業承継といった経営課題への対応

中小企業にとって最も深刻な経営課題の一つが、人手不足と後継者問題です。

DXは、これらの課題に対する有効な処方箋となり得ます。

例えば、定型的な事務作業をRPA(Robotic Process Automation)で自動化すれば、少ない人数でも業務を回せるようになります。

また、熟練技術者の持つノウハウをデジタルデータとして蓄積・共有することで、属人化を防ぎ、スムーズな事業承継を支援します。

人手不足が常態化する中で、優秀な人材を惹きつけ、定着させるためにも、働きやすい環境の整備は不可欠です。

DXを通じて業務を効率化し、従業員の負担を軽減することは、企業の魅力を高め、採用競争力を強化することにも繋がるのです。

多様化する顧客ニーズと市場の変化への迅速な対応

現代の市場は、顧客のニーズが多様化し、変化のスピードも非常に速くなっています。

このような環境で生き残るためには、顧客データを分析し、ニーズを的確に捉え、迅速に商品やサービスに反映させる必要があります。

DXを推進し、顧客管理システム(CRM)や販売データを活用すれば、勘や経験に頼るのではなく、データに基づいた客観的な意思決定が可能になります。

例えば、顧客の購買履歴から次のニーズを予測してアプローチしたり、ウェブサイトのアクセス解析から顧客の興味関心を把握したりすることができます。

こうしたデータドリブンなアプローチによって、中小企業でも大企業に劣らない、きめ細やかでスピーディーな顧客対応が実現できるのです。

インボイス制度や電子帳簿保存法など法改正への対応

近年、インボイス制度や改正電子帳簿保存法など、事業運営に関わる法改正が相次いでいます。

これらの法改正は、経理業務のデジタル化を前提としたものが多く、従来の紙ベースの業務フローのままでは対応が非常に困難です。

例えば、電子帳簿保存法では、電子取引のデータを特定の要件を満たして保存することが義務付けられています。

これらの要件に対応できる会計システムや文書管理システムを導入することは、もはや中小企業にとって必須と言えるでしょう。

DXは、こうした法改正への対応をスムーズかつ効率的に行うための基盤となります。

コンプライアンスを遵守し、企業の信頼性を維持するためにも、バックオフィス業務のDXは避けては通れない道なのです。

大企業との競争力格差の是正

かつては、大規模な設備投資や広告宣伝を行える大企業が圧倒的に有利でした。

しかし、クラウドサービスやサブスクリプション型のITツールが普及した現在、中小企業でも比較的低コストで大企業と同じレベルのITインフラを利用できるようになっています。

これは、中小企業にとって大きなチャンスを意味します。

例えば、クラウド型のERP(統合基幹業務システム)を導入すれば、これまで大企業しか持てなかったような高度な経営管理の仕組みを、低コストで実現できます。

DXをうまく活用し、独自の強みと組み合わせることで、ニッチな市場で大企業を凌駕することも不可能ではありません。

DXは、中小企業が大企業との競争力格差を埋め、飛躍するための強力な武器となるのです。

DXのメリット:中小企業が課題解決によって得られる未来

DXの課題を乗り越えた先には、どのような未来が待っているのでしょうか。

DXは、単に目の前の問題を解決するだけでなく、企業の体質を強化し、持続的な成長を可能にします。

ここでは、中小企業がDXによって得られる5つの具体的なメリットについて解説します。

業務効率化による生産性の向上

DXがもたらす最も直接的で分かりやすいメリットは、業務効率化による生産性の向上です。

これまで手作業で行っていたデータ入力、書類作成、情報共有といった定型業務をデジタルツールで自動化・効率化することで、従業員はより付加価値の高い創造的な業務に集中できるようになります。

例えば、勤怠管理システムを導入すれば、タイムカードの集計や給与計算にかかる時間を大幅に削減できます。

また、情報共有ツールを活用すれば、社内のコミュニケーションが円滑になり、部門間の連携ミスや確認作業の手間が減少します。

こうした一つ一つの業務効率化の積み重ねが、会社全体の生産性を大きく向上させ、従業員の残業時間削減やワークライフバランスの改善にも繋がります。

データに基づいた迅速な意思決定の実現

多くの中小企業の経営は、経営者の長年の経験や勘に頼っている部分が大きいのが実情です。

もちろん、経験や勘は重要ですが、それだけに頼った経営は、変化の激しい現代においてはリスクを伴います。

DXを推進し、社内に散在していた販売データ、顧客データ、財務データなどを一元管理・可視化することで、客観的なデータに基づいた迅速かつ正確な意思決定が可能になります。

例えば、リアルタイムで売上状況を把握し、売れ筋商品や不振商品を特定して、即座に次の販売戦略を立てることができます。

データという共通言語を持つことで、社内の議論もより建設的になり、全社一丸となって目標に向かうことができます。

テレワークなど多様な働き方への対応と人材確保

人手不足が深刻化する中、優秀な人材を確保するためには、魅力的な労働環境を提供することが不可欠です。

クラウドツールやコミュニケーションツールを活用してDXを推進すれば、場所を選ばずに働けるテレワークや、個々の事情に合わせた柔軟な勤務形態(フレックスタイムなど)を導入しやすくなります。

多様な働き方に対応できる企業は、育児や介護といった制約を持つ優秀な人材や、遠隔地に住む人材も採用対象とすることができ、人材確保の面で大きなアドバンテージを得られます。

また、従業員満足度の向上は、離職率の低下にも繋がり、企業の持続的な成長を支えます。

DXは、単なる業務改善だけでなく、企業の「人」に関する課題を解決する上でも重要な役割を果たすのです。

高付加価値な新規ビジネスモデルの創出

DXの最終的なゴールは、既存業務の効率化に留まらず、デジタル技術を活用して新たな価値を創造し、新規ビジネスモデルを生み出すことです。

例えば、製造業であれば、製品にセンサーを取り付けて稼働状況を遠隔監視し、故障を予知してメンテナンスを行う「リカーリングモデル(継続課金型)」のサービスを展開できるかもしれません。

小売業であれば、オンラインストアと実店舗の顧客データを統合し、一人ひとりにパーソナライズされた購買体験を提供する「OMO(Online Merges with Offline)」戦略が考えられます。

DXによって蓄積されたデータを活用することで、これまで見えていなかった顧客のニーズや、自社の新たな強みを発見できる可能性があります。

これが、中小企業の持続的な成長を支える新たな収益の柱となるのです。

BCP(事業継続計画)対策の強化

自然災害やパンデミックなど、予測不能な事態が発生した際に、いかに事業を継続・早期復旧させるかというBCP(事業継続計画)の重要性が高まっています。

DXは、このBCP対策を強化する上でも極めて有効です。

例えば、会計データや顧客情報などの重要なデータを、自社のサーバーではなく堅牢なデータセンターで管理されているクラウドサービス上に保管しておけば、オフィスが被災した場合でもデータを失うリスクを最小限に抑えられます。

また、社内の情報共有や業務プロセスがデジタル化されていれば、従業員が自宅からでも業務を遂行できるテレワーク体制へスムーズに移行できます。

これにより、緊急事態下でも事業の停滞を最小限に食い止め、顧客への影響を抑えることが可能になります。

DXは、企業の守りを固める上でも不可欠な取り組みと言えるでしょう。

DXの進め方:中小企業が課題を解決するための4ステップ

DXの重要性やメリットは分かったものの、具体的にどう進めれば良いのでしょうか。

ここでは、中小企業がDXの課題を解決し、着実に成果を出すための具体的な4つのステップを紹介します。

やみくもに進めるのではなく、正しい手順を踏むことが成功への近道です。

- ステップ1:経営者によるDX推進の意思決定とビジョンの明確化

- ステップ2:社内への意識改革と推進体制の構築

- ステップ3:バックオフィス業務などスモールスタートでの実践

- ステップ4:効果測定と改善、そして全社への拡大

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1:経営者によるDX推進の意思決定とビジョンの明確化

すべての始まりは、経営者の強い意思決定です。

まず、経営者自身がDXの重要性を深く理解し、「DXを経営の中心課題として取り組む」という明確な意思を社内外に表明することが不可欠です。

その上で、「DXによって、自社をどのような姿に変えたいのか」「3年後、5年後に何を実現したいのか」という具体的なビジョンを描き、言語化します。

例えば、「請求書発行業務の時間を半減させ、生まれた時間で顧客フォローを手厚くする」「データ分析に基づいた製品開発で、業界トップのシェアを目指す」といった、具体的で分かりやすい目標を掲げることが重要です。

このビジョンが、今後の取り組み全体の羅針盤となり、関係者の足並みを揃えるための拠り所となります。

ステップ2:社内への意識改革と推進体制の構築

経営者のビジョンが固まったら、次はその想いを全従業員に共有し、意識改革を促します。

なぜ今、DXが必要なのか、DXによって会社や自分たちの仕事がどう変わるのかを、経営者自身の言葉で繰り返し丁寧に説明します。

変化に対する現場の不安や抵抗を払拭し、「自分ごと」として捉えてもらうことが重要です。

同時に、DXを推進するための具体的な体制を構築します。

必ずしも専門部署を新設する必要はありません。

各部署から意欲のあるメンバーを選出し、部門横断的なプロジェクトチームを組成するのが現実的です。

その際、経営者や役員がプロジェクトの責任者として名を連ね、推進チームに十分な権限を与えることが、プロジェクトを円滑に進める上で鍵となります。

ステップ3:バックオフィス業務などスモールスタートでの実践

最初から大規模な改革を目指すのは失敗のもとです。

まずは、比較的成果が出やすく、影響範囲が限定的な業務から「スモールスタート」で始めるのが成功のセオリーです。

特におすすめなのが、経費精算、勤怠管理、請求書発行といったバックオフィス業務のDXです。

これらの業務は多くの企業で共通の課題を抱えており、比較的安価なクラウドサービスで効率化しやすいため、投資対効果を実感しやすいというメリットがあります。

ここで重要なのは、完璧を目指さないことです。

まずはツールを導入してみて、実際に使いながら自社の業務に合わせて改善していくという姿勢が大切です。

小さな成功体験を積み重ねることで、従業員のDXに対する抵抗感を和らげ、次のステップへの弾みをつけることができます。

ステップ4:効果測定と改善、そして全社への拡大

スモールスタートで実践した取り組みは、必ず効果測定を行います。

「ツールの導入によって、〇〇業務の作業時間が月間で△△時間削減できた」「ペーパーレス化によって、印刷コストが□□円削減できた」など、可能な限り具体的な数値で成果を可視化します。

この結果を全社で共有することで、DXの有効性を実感させ、協力体制をさらに強固なものにできます。

そして、うまくいった点はさらに伸ばし、課題が見つかった点は改善策を検討します。

この「実践→効果測定→改善」のサイクル(PDCAサイクル)を回し続けることが、DXを定着させる上で非常に重要です。

一つの部門で得られた成功モデルを、他の部門や業務へと横展開していくことで、DXの取り組みを徐々に全社へと拡大していきます。

DX成功の秘訣:中小企業の課題を克服する5つのポイント

DXの進め方を理解した上で、さらに成功確率を高めるための秘訣があります。

これから紹介する5つのポイントは、多くのDX成功企業に共通する要素です。

これらのポイントを押さえることで、中小企業が陥りがちな課題を克服し、DXを軌道に乗せることができます。

- 経営者自身が強いリーダーシップを発揮する

- 具体的な目標を設定し全社で共有する

- 小さな成功体験を積み重ねる

- 外部の専門家やパートナーを積極的に活用する

- 一度きりで終わらせず継続的に改善する

それぞれのポイントを詳しく解説します。

経営者自身が強いリーダーシップを発揮する

繰り返しになりますが、中小企業のDX成功において最も重要な要素は、経営者のリーダーシップです。

DXは全社を巻き込む大きな変革であり、現場からの抵抗や予期せぬトラブルは必ず発生します。

そのような時に、推進担当者に丸投げするのではなく、経営者自身が矢面に立ち、課題解決に向けて先頭に立って汗をかく姿勢が求められます。

また、DXの進捗を定期的にチェックし、成果を上げた部署や社員をきちんと評価することも重要です。

経営者が本気で取り組んでいる姿勢を見せることで、従業員の士気は高まり、困難な状況でも変革を推し進める原動力となります。

DXの成否は、経営者の覚悟にかかっていると言っても過言ではありません。

具体的な目標を設定し全社で共有する

「生産性を向上させる」といった漠然とした目標では、従業員は何をすれば良いのか分からず、行動に繋がりません。

DXを成功させるためには、「いつまでに、何を、どのレベルまで達成するのか」という具体的で測定可能な目標(KPI)を設定することが不可欠です。

例えば、「半年以内に経費精算システムを導入し、申請から承認までの時間を平均3日から1日へ短縮する」「1年以内にオンラインでの受注比率を10%から30%に引き上げる」といった目標です。

このような具体的な目標を設定し、全従業員と共有することで、全員が同じゴールに向かって力を合わせることができます。

目標の達成度が明確になるため、取り組みの進捗管理が容易になり、モチベーションの維持にも繋がります。

小さな成功体験を積み重ねる

いきなり全社的な大規模改革を目指すと、失敗のリスクが高まるだけでなく、現場の抵抗も大きくなります。

まずは、短期間で成果が見えやすい、小さなテーマから着手することが成功の秘訣です。

例えば、「Web会議システムを導入して、移動時間を削減する」「ビジネスチャットを導入して、社内の情報共有を迅速化する」といった、比較的導入ハードルの低い取り組みから始めるのが良いでしょう。

こうした小さな取り組みで、「やってみたら意外と便利だった」「仕事が楽になった」という成功体験を従業員に感じてもらうことが重要です。

この小さな成功体験の積み重ねが、DXに対するポジティブな雰囲気を作り出し、より大きな変革に挑戦するための土壌を育んでいきます。

外部の専門家やパートナーを積極的に活用する

社内にITの専門知識やDX推進のノウハウを持つ人材がいない場合、自社だけで全てを解決しようとするのは非効率的であり、限界があります。

このような場合は、無理をせず、外部の専門家の力を借りることを積極的に検討すべきです。

ITコーディネータや中小企業診断士といった専門家、地域のよろず支援拠点などの公的機関、信頼できるITベンダーなど、中小企業のDXを支援してくれるパートナーは数多く存在します。

外部の専門家は、客観的な視点から自社の課題を分析し、最適なソリューションを提案してくれます。

また、他社の成功事例や失敗事例にも詳しいため、自社が陥りがちな罠を回避するための貴重なアドバイスを得ることもできます。

適切なパートナーを見つけることが、DX成功への近道となります。

一度きりで終わらせず継続的に改善する

DXは、特定のシステムを導入したら終わり、という一度きりのプロジェクトではありません。

市場環境や技術は常に変化しており、一度構築した仕組みが永遠に最適であり続ける保証はありません。

重要なのは、DXの取り組みを「継続的な改善活動」として企業文化に根付かせることです。

定期的にDXの成果をレビューし、新たな課題や改善点はないか、もっと活用できる機能はないかを常に問い続ける姿勢が求められます。

また、導入したツールを使いこなすための従業員教育も継続的に行う必要があります。

DXはゴールではなく、企業の成長と共に進化し続ける旅のようなものです。この継続的な改善こそが、企業の競争力を維持・強化していく上で不可欠となります。

他社の課題解決策に学ぶ!DXを推進する中小企業の成功事例3選

理論だけでなく、実際にDXの課題を乗り越えた企業の事例を知ることは、自社の取り組みのヒントになります。

ここでは、業種の異なる3つの中小企業が、どのようにDXを推進し、課題を解決したのか、その成功事例を紹介します。

自社の状況と照らし合わせながら、参考にできるポイントを探してみてください。

成功事例1:【製造業】レガシーシステムからの脱却とデータ活用

ある地方の中小製造業では、長年使い続けてきたオフコンの販売管理システムがDXの大きな足かせとなっていました。

システムのブラックボックス化が進み、データの抽出や分析もままならない状況でした。

そこで同社は、経営者の強いリーダーシップのもと、クラウドERPシステムへの刷新を決断。

導入に際しては、現場の業務フローを徹底的に見直し、システムの標準機能に合わせて業務を標準化しました。

当初は現場からの抵抗もありましたが、経営者が粘り強く目的を説明し、導入メリットを共有することで乗り越えました。

結果、リアルタイムでの売上や在庫状況の把握が可能になり、データに基づいた生産計画の立案が実現。

過剰在庫の削減と納期遵守率の向上に繋がり、収益性が大幅に改善しました。

成功事例2:【旅館業】顧客体験の向上と業務効率化の両立

後継者不足と施設の老朽化に悩むある温泉旅館は、事業承継を機にDXによる経営改革に着手しました。

まず、予約管理から顧客管理、会計までを一元管理できるクラウド型の宿泊管理システムを導入。

これにより、電話予約の対応や部屋割り、請求書作成といったフロント業務が大幅に効率化されました。

さらに、予約情報と連携した顧客管理機能を活用し、宿泊客の誕生日や記念日、過去の利用履歴に基づいた「おもてなし」を実践。

例えば、リピーターの顧客には、前回と同じ部屋を用意したり、好みの料理を提供したりといった、パーソナライズされたサービスを提供しました。

その結果、顧客満足度が向上し、リピート率と客単価のアップに成功。SNSでの口コミも増え、新たな顧客層の獲得にも繋がりました。

成功事例3:【卸売業】バックオフィス業務の徹底的な効率化

多くの営業担当者を抱える食品卸売業のA社は、請求書の発行・郵送や入金確認といった経理業務の負担が大きな課題でした。

そこで同社は、クラウド会計ソフトと請求書発行システムを連携させることからDXをスタート。

これにより、販売データから請求書が自動で作成され、ワンクリックで顧客にメール送信できるようになりました。

また、インターネットバンキングのデータと連携することで、入金消込作業も自動化。

経理担当者の作業時間は月間50時間以上削減され、その時間を売掛金の管理や資金繰り分析といった、より戦略的な業務に充てられるようになりました。

この成功を受け、同社は勤怠管理や経費精算システムの導入も進め、バックオフィス全体のDXを推進しています。

同じ轍は踏まない!DXで中小企業が陥りがちな課題と失敗事例

成功事例から学ぶことも重要ですが、失敗事例から教訓を得ることも同じくらい重要です。

ここでは、中小企業のDXでよく見られる3つの失敗パターンを紹介します。

他社の失敗を反面教師として、自社のDX推進に活かしてください。

これらの失敗は、いずれも事前の準備や計画不足に起因しています。

失敗事例1:目的が曖昧なまま高額なツールを導入

「DXを進めなければ」という焦りから、目的を明確にしないまま、展示会などで勧められた高機能・高額なツールを導入してしまうケースです。

「このツールを導入すれば、何かすごいことができるはず」という漠然とした期待感だけで導入を決めてしまいます。

しかし、自社の課題や業務フローと合っていないため、現場では全く使われず、宝の持ち腐れになってしまいます。

高額なライセンス費用だけが毎月発生し、結局、投資を回収できないまま利用を断念するというのが典型的なパターンです。

ツール導入はあくまで手段であり、目的ではありません。

「そのツールを使って、何の課題を、どのように解決したいのか」を明確にすることが、失敗を避けるための第一歩です。

失敗事例2:現場の意見を無視して導入し、混乱を招いた

経営層や一部の推進担当者だけでDXの計画を進め、現場の意見を聞かずにトップダウンでツール導入を決定してしまうケースです。

現場の実務を理解しないまま導入されたシステムは、かえって業務を複雑にしたり、二度手間を発生させたりすることがあります。

その結果、現場の従業員からは「前のやり方のほうが早かった」「使いにくい」といった不満が噴出し、新しいシステムが全く浸透しません。

最悪の場合、新旧のシステムを並行して使うことになり、現場の負担が増大し、大きな混乱を招くことになります。

DXを成功させるためには、企画段階から現場の従業員を巻き込み、意見を吸い上げながら進めるプロセスが不可欠です。

失敗事例3:経営者が丸投げし、推進者が不在になった

経営者が「DXよろしく」と担当者に丸投げし、その後の進捗に全く関与しないケースも、失敗の典型例です。

DXは、既存の業務フローや組織のあり方を変える大きな改革であり、各部署との調整や、時には部門間の対立も発生します。

担当者レベルの権限では、こうした壁を乗り越えることは非常に困難です。

経営者のバックアップがないまま、孤立無援となった担当者は疲弊し、やがてプロジェクトは立ち消えになってしまいます。

経営者は、DXの最終責任者は自分自身であるという自覚を持ち、推進担当者を支援し、発生する問題の解決に積極的に関与しなければなりません。

推進者が孤独にならない体制を作ることが重要です。

資金面の課題を解決!DXで中小企業が使える補助金制度5選

DX推進における大きな課題である資金不足を解消するために、国や自治体は様々な補助金制度を用意しています。

これらの制度をうまく活用することで、ITツール導入の初期投資を大幅に抑えることが可能です。

ここでは、中小企業がDXで活用できる代表的な補助金制度を5つ紹介します。

※公募要領は頻繁に更新されるため、必ず公式サイトで最新の情報を確認してください。

IT導入補助金

IT導入補助金は、中小企業がITツールを導入する際の経費の一部を補助する、最も代表的な制度です。

会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフトといったソフトウェアの購入費や、クラウドサービスの利用料などが対象となります。

通常枠に加えて、インボイス制度への対応に特化した「インボイス枠」や、PC・タブレット等のハードウェア購入も対象となる「デジタル化基盤導入枠」など、複数の類型があります。

自社の課題解決に合ったITツールを導入する際に、幅広く活用できる補助金です。

中小企業省力化投資補助金

中小企業省力化投資補助金は、人手不足に悩む中小企業の省力化を支援するための新しい補助金です。

IoTやロボットなど、付加価値額や生産性の向上に効果的な汎用製品を「カタログ」から選択して導入する経費が補助されます。

券売機、自動精算機、清掃ロボット、配膳ロボットなどが対象製品として想定されており、特に飲食業や宿泊業、小売業などで活用が見込まれます。

単純なITツール導入に留まらず、物理的な設備投資を伴う省力化を目指す企業にとって、非常に有効な制度です。

事業再構築補助金

事業再構築補助金は、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業の新分野展開、業態転換、事業・業種転換等の思い切った「事業再構築」を支援する制度です。

単なるITツール導入だけでなく、DXを活用した新たなビジネスモデルへの挑戦など、大規模な投資を伴う取り組みが対象となります。

例えば、製造業がAIを活用した新たな検査システムを開発したり、小売業がオンラインサービス専門の事業を立ち上げたりするケースなどが該当します。

企業の未来をかけた大きな変革を目指す際に、心強い味方となる補助金です。

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金は、従業員数が少ない小規模事業者を対象とした制度です。

販路開拓や生産性向上の取り組みを支援するもので、チラシ作成や広告掲載といった経費に加え、業務効率化のためのITツール導入費用も対象となります。

補助上限額は他の補助金に比べて低いですが、比較的採択されやすく、小規模な事業者にとって使い勝手の良い制度として知られています。

まずは小規模なIT投資から始めたいと考えている事業者にとって、最初のステップとして活用しやすい補助金です。

自治体が独自に実施するDX支援制度

国が実施する補助金に加えて、各都道府県や市区町村が、地域の中小企業を対象に独自のDX支援制度を設けている場合があります。

補助金の提供だけでなく、専門家による無料相談窓口の設置や、DXに関するセミナーの開催など、支援内容は多岐にわたります。

国の制度と併用できる場合もあるため、大きなメリットが期待できます。

自社の所在地を管轄する自治体のウェブサイトや、商工会議所などで情報を確認してみることをお勧めします。

思わぬ手厚いサポートが見つかるかもしれません。

人材・情報面の課題を解決!中小企業のDX化ソリューションと相談先

最後に、DX推進における「人材不足」や「情報不足」といった課題を解決するための具体的なソリューションと相談先について紹介します。

自社だけで抱え込まず、外部の力をうまく活用することが、中小企業のDXを成功に導く鍵となります。

おすすめのソリューション:クラウドERPシステム

社内に情報が散在し、部門間の連携がうまくいっていない、という課題を抱える中小企業におすすめなのが、クラウドERPシステムの導入です。

ERP(Enterprise Resource Planning)とは、企業の基幹となる業務(会計、販売、在庫、人事など)を統合的に管理し、経営資源を最適化するためのシステムです。

従来は高価で大企業向けのものでしたが、近年は中小企業でも導入しやすい安価なクラウド型サービスが数多く登場しています。

クラウドERPを導入することで、社内のデータを一元管理でき、リアルタイムな経営状況の可視化や、部門間のスムーズな情報連携が実現します。

DXの基盤となる情報インフラを整備する上で、非常に有効なソリューションです。

おすすめの相談先:よろず支援拠点・ITコーディネータ

DXに関する悩みや課題をどこに相談すれば良いか分からない、という場合は、公的な支援機関を活用するのがおすすめです。

「よろず支援拠点」は、国が全国に設置している無料の経営相談所で、中小企業の様々な経営課題に対応してくれます。

DXに関する専門家も在籍しており、中立的な立場からアドバイスを受けることができます。

また、「ITコーディネータ」は、経済産業省が推進する資格で、経営者の視点に立ってIT活用を支援する専門家です。

自社の経営戦略に沿ったIT化の提案や、導入プロセスの支援を行ってくれます。

こうした第三者の専門家に相談することで、自社だけでは気づかなかった課題や解決策が見つかるはずです。

バックオフィス業務から着手するのが成功の近道

繰り返しになりますが、中小企業がDXを成功させるための近道は、経理や総務といったバックオフィス業務から着手することです。

これらの業務は、どの企業にも共通する定型的な作業が多く、比較的安価なクラウドサービスで効率化しやすい領域です。

効果が分かりやすく、従業員もメリットを実感しやすいため、DXに対する社内の協力体制を築く上で非常に有効です。

バックオフィス業務の効率化で生まれた時間やコストを、商品開発やマーケティングといった、企業の競争力に直結する「攻め」の領域に再投資していく。

この好循環を生み出すことが、中小企業のDXを成功へと導く王道パターンと言えるでしょう。

あなたの会社のDXは時代遅れ?「守りのDX」だけで満足する企業の末路

DXに取り組んでいる多くの企業が、実は「守りのDX」という罠に陥っているかもしれません。業務効率化やコスト削減は確かに重要ですが、それだけで満足していては、変化の激しい市場で生き残ることは困難です。経済産業省のレポートでも警鐘が鳴らされているように、真のDXとは、既存事業の守りを固めるだけでなく、デジタル技術を駆使して新たな価値を創造する「攻めのDX」に他なりません。この記事では、「守りのDX」に留まるリスクと、「攻めのDX」へシフトするための具体的なステップを解説します。

守りのDXだけでは、いずれジリ貧になる

「守りのDX」とは、主に社内の業務効率化や既存システムの維持・更新を指します。ペーパーレス化や定型業務の自動化は、短期的にはコスト削減などの効果をもたらします。しかし、これはあくまでマイナスをゼロに近づける活動であり、新たなプラスを生み出すものではありません。市場のニーズが多様化し、競合が次々と新しいサービスを生み出す現代において、守り一辺倒の戦略は、緩やかな衰退を意味します。データという新たな経営資源を活用せず、内向きの改善に終始することは、企業の成長機会を自ら放棄しているのと同じなのです。

引用元:

経済産業省は「DXレポート2」において、多くの企業が既存システムの維持(守りのDX)にIT予算の大半を費やしており、将来の成長に向けた戦略的なIT投資(攻めのDX)に資金を振り向けられていない現状を指摘し、この構造的な問題を解決しない限り、企業の競争力低下は避けられないと警告しています。(経済産業省「DXレポート2 中間取りまとめ」2020年)

「攻めのDX」で未来を創る3つの視点

では、「攻めのDX」とは具体的に何をすれば良いのでしょうか。重要なのは、守りのDXで効率化して生まれたリソースを、いかに未来への投資に振り分けるかです。

視点1:顧客接点のデジタル化

まず取り組むべきは、顧客とのあらゆる接点をデジタル化し、データを収集することです。例えば、オンラインでの販売チャネルを強化する、SNSで顧客と直接コミュニケーションを取る、顧客管理システムを導入して顧客情報を一元管理するなどです。これにより、これまで見えていなかった顧客の行動やニーズをデータとして捉えることが可能になります。

視点2:データに基づいた新サービス開発

収集したデータを分析し、新たな製品やサービスの開発に繋げます。例えば、顧客の購買履歴から次のニーズを予測し、パーソナライズされた商品を提案する。製品にセンサーを付けて稼働データを収集し、故障予知やメンテナンスサービスといった新たな収益モデルを構築するなど、データが新たな価値の源泉となります。

視点3:ビジネスモデル自体の変革

最終的には、デジタル技術を前提とした、全く新しいビジネスモデルへの変革を目指します。モノを売って終わりにするのではなく、継続的にサービスを提供するサブスクリプションモデルへの転換や、業界の垣根を越えた他社とのデータ連携による新たなプラットフォームの構築などが考えられます。これこそが、DXが目指す本来のゴールです。

まとめ

企業は人材不足や複雑な法改正への対応といった課題を抱える中で、DXの推進が事業成長の鍵として注目されています。

しかし、実際には「何から手を付ければいいかわからない」「社内にITリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhubです。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。