「中小企業のDX推進に補助金が使えると聞いたけど、種類が多くてどれがいいか分からない…」

「申請したいけど、手続きが複雑そうでどこから手をつければいいか不安だ…」

こういった悩みを抱える中小企業の経営者の方も多いのではないでしょうか?

本記事では、2025年最新版として、中小企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進に活用できる主要な補助金7つを厳選し、それぞれの特徴から申請のポイント、注意点までを徹底解説します。

DXコンサルティングを数多く手掛けてきた専門家の視点から、採択されやすい事業計画のコツも交えてご紹介しますので、この記事を読めば、自社に最適な補助金を見つけ、自信を持って申請準備を進められるようになります。

ぜひ最後までご覧ください。

知らないと損!中小企業がDX補助金を申請する前の必須知識

補助金の詳細を見る前に、まずは中小企業がDXと補助金について正しく理解しておくべき3つの基本事項を解説します。

- DXとは?IT化との決定的な違い

- なぜ今、中小企業にDX推進が求められるのか

- 中小企業のDX化にかかるリアルな費用感

これらの前提知識を押さえることで、補助金を単なる資金調達の手段ではなく、会社の未来を創るための戦略的な投資として捉えられるようになります。

DXとは?IT化との決定的な違い

DX(デジタルトランスフォーメーション)とIT化は、しばしば混同されがちですが、その目的は根本的に異なります。

IT化は、会計ソフトの導入や勤怠管理のクラウド化など、既存の業務プロセスをデジタルツールで効率化・自動化することを指します。これは「守りのデジタル化」と言えます。

一方、DXは、デジタル技術を駆使して、製品やサービス、ビジネスモデルそのものを変革し、新たな価値を創出することを目指します。顧客データ分析に基づく新サービスの開発や、IoTを活用した製造プロセスの抜本的な改革などがこれにあたり、「攻めのデジタル化」と言えるでしょう。補助金の審査では、このDXの視点が非常に重視されます。

こちらは中小企業基盤整備機構が運営するJ-Net21の、IT化とDXの違いに関する解説ページです。合わせてご覧ください。 https://j-net21.smrj.go.jp/qa/org/Q1460.html

なぜ今、中小企業にDX推進が求められるのか

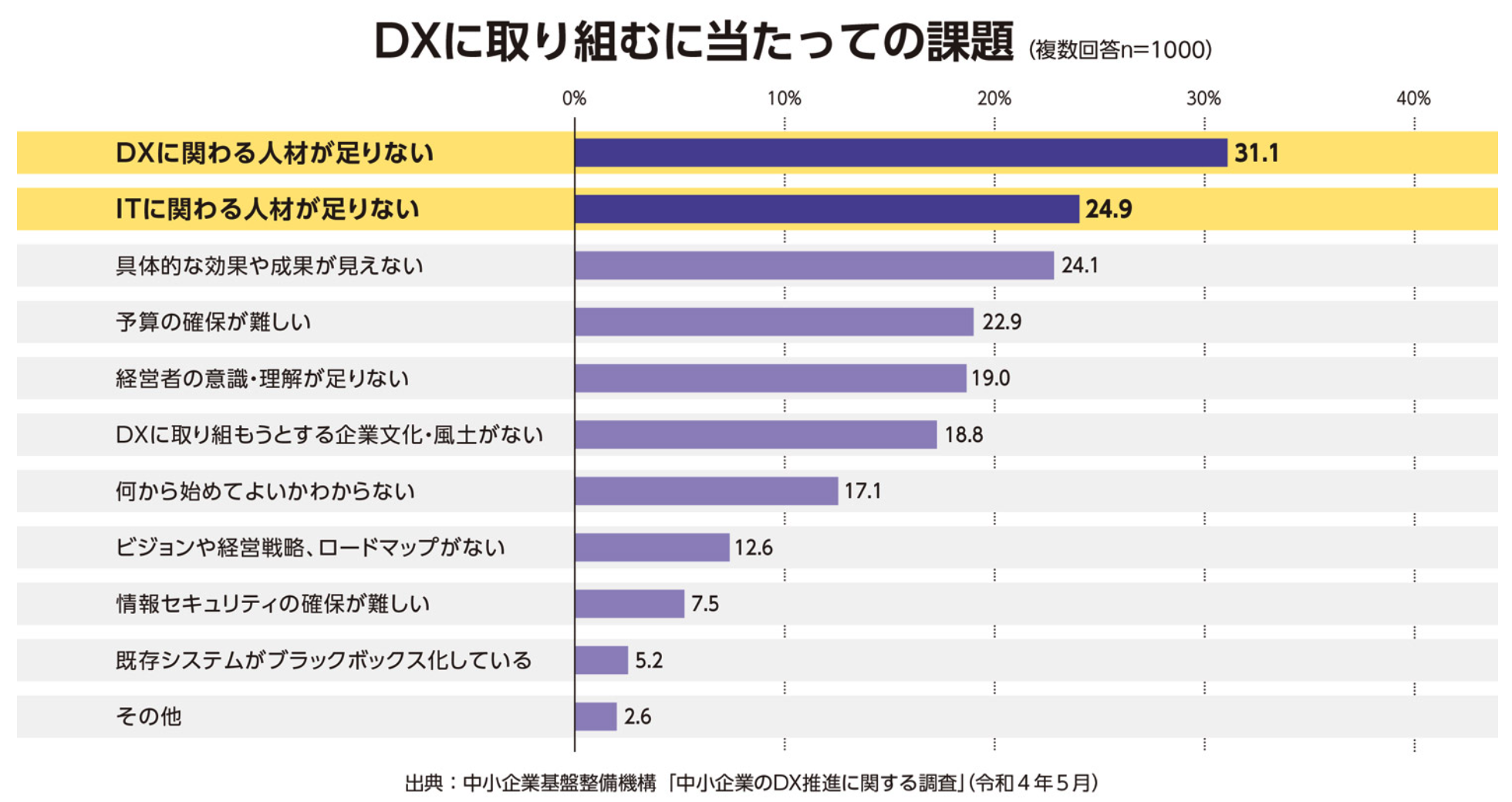

現在、多くの中小企業が人手不足、後継者問題、そして激化する市場競争といった深刻な課題に直面しています。DXは、これらの課題を解決し、企業が持続的に成長するための鍵となります。

例えば、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)で定型業務を自動化すれば、人手不足を補い、従業員はより創造的な仕事に集中できます。また、オンラインストアの開設やWebマーケティングの強化により、商圏を全国に拡大することも可能です。

DXに取り組むかどうかは、もはや選択の問題ではありません。変化の激しい時代を生き抜くため、すべての中小企業にとって不可欠な経営戦略なのです。

中小企業が直面するDX導入の課題については、こちらの記事で7つの原因と解決策を成功事例と共に詳しく解説しています。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/dx-introduce-assignment/

中小企業のDX化にかかるリアルな費用感

中小企業がDXに取り組む際の費用は、目的や規模によって大きく変動します。クラウドサービスの導入といった小規模なものなら数十万円から可能ですが、基幹システムの刷新や生産ラインの自動化となると、数百万から数千万円規模の投資が必要になることもあります。

主な費用項目は、ソフトウェアやハードウェアの購入費、システム開発を外部に委託する場合の費用、社員向けの研修費用、そして導入をサポートしてもらう専門家へのコンサルティング費用などです。

こうした費用負担は、中小企業にとって決して軽いものではありません。だからこそ、国や自治体が用意する補助金を最大限に活用し、DXへの投資効果を高めることが極めて重要になるのです。

DXを検討している方は、まずこちらの記事でDX導入の全体像を把握しておくことをおすすめします。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/dx-introduce/

【2025年版】中小企業のDX推進に使える主要補助金7選一覧

ここからは、中小企業のDX推進で特に活用しやすく、代表的な7つの補助金・助成金をご紹介します。

- IT導入補助金

- ものづくり補助金

- 事業再構築補助金

- 中小企業省力化投資補助金

- 小規模事業者持続化補助金

- キャリアアップ助成金

- 各自治体の補助金・助成金

それぞれに目的、対象者、補助額が異なります。まずは一覧で全体像を把握し、自社の状況やDXの目的に最も合致する制度はどれか、あたりをつけてみましょう。

IT導入補助金

中小企業が会計ソフトや販売管理システムなどのITツールを導入する際に、経費の一部を補助してくれる制度です。インボイス制度対応やセキュリティ対策など、幅広い目的で活用でき、最も多くの事業者にとって使いやすい補助金の一つです。

ものづくり補助金

革新的な製品開発やサービスの創造、生産プロセスの改善を目指す中小企業向けの補助金です。IoTやAI、ロボットといった先端技術を活用した大規模な設備投資を伴うDXに適しており、特に製造業からの人気が高い制度です。

事業再構築補助金

思い切った事業の転換や新分野への挑戦を支援する、補助額が非常に大きい補助金です。既存事業のオンライン化や、デジタル技術を活用した全く新しいサービスの立ち上げなど、ビジネスモデルそのものを変革するようなDXに挑戦する企業を後押しします。

中小企業省力化投資補助金

人手不足に悩む中小企業を対象に、IoTやロボットなどの省力化製品の導入を支援する新しい補助金です。あらかじめ国が認定した製品カタログから選んで導入するため、計画策定の負担が少なく、申請しやすいのが特徴です。

小規模事業者持持続化補助金

従業員数が少ない小規模事業者が、販路開拓や業務効率化に取り組む経費を支援します。ホームページ作成やネット広告出稿、予約システムの導入など、比較的小規模なDXから始めたい事業者にとって最適な補助金です。

キャリアアップ助成金

非正規雇用の従業員を正社員化したり、処遇を改善したりする企業を支援する助成金です。DX関連の研修を実施することを条件に助成額が加算されるため、ツールの導入と並行してDX人材を育成したい場合に活用できます。

各自治体の補助金・助成金

国とは別に、都道府県や市区町村が独自に設けているDX関連の補助金です。国の制度より補助率が高かったり、地域の中小企業の実情に合わせた柔軟な要件が設定されていたりすることがあります。自社の地域の制度は必ず確認しましょう。

①IT導入補助金|多くの中小企業が使える定番のDX補助金

IT導入補助金は、中小企業が抱える様々な課題をITツールの導入によって解決し、生産性を向上させることを目的としています。幅広い業種・用途で活用できるため、「DXの第一歩」として最もおすすめしやすい補助金です。

補助対象・補助率・補助上限額

IT導入補助金には複数の申請枠がありますが、中心となるのは「通常枠」と「インボイス枠」です。

通常枠は、自社の課題解決に役立つITツール(会計、販売、顧客管理など)を導入する経費が対象で、補助率は1/2以内、補助額は最大150万円未満です。

インボイス枠は、インボイス制度に対応した会計・受発注・決済ソフトが対象で、補助率は最大4/5と非常に高く設定されています。PCやタブレット、レジなどのハードウェア購入費も対象になるのが大きな特徴です。このほか、セキュリティ対策に特化した枠もあります。

対象となるITツールとDX化の活用例

補助対象となるのは、事前に事務局に登録されたITツールに限られます。ソフトウェア本体の費用だけでなく、クラウドサービスの利用料(最大2年分)や導入サポート費用も含まれます。

こんな中小企業におすすめ

- バックオフィス業務(経理、労務)を効率化したい企業

- インボイス制度への対応を機にデジタル化を進めたい企業

- 販売管理や顧客管理をシステム化し、営業力を強化したい企業

- ECサイトを立ち上げて新たな販路を開拓したい企業

②ものづくり補助金|設備投資で生産性を革新する中小企業のDX補助金

ものづくり補助金は、革新的な設備投資を通じて、中小企業の生産性向上を強力に後押しする制度です。単なる機械の更新ではなく、デジタル技術を活用して生産プロセス全体を大きく変えるような、野心的なDX計画が求められます。

補助対象・補助率・補助上限額

革新的な製品・サービス開発や生産プロセスの改善に必要な機械装置、システム構築費などが主な補助対象です。補助上限額は従業員数や申請枠に応じて750万円~最大3,000万円と高額で、補助率は原則1/2(小規模事業者等は2/3)です。

申請には、具体的な数値目標を盛り込んだ質の高い事業計画書が不可欠であり、その計画の革新性、実現可能性、費用対効果などが厳しく審査されます。

対象となる設備・システムとDX化の活用例

製造現場にIoTセンサーやAIカメラを導入し、稼働状況の可視化や不良品の自動検知を行うシステム構築が代表例です。また、熟練工の技術をAIに学習させ、ロボットで再現するような取り組みも対象となります。

サービス業においても、AIを活用した高度な需要予測システムや、VR技術を用いた新しい顧客体験サービスの開発などが考えられます。

こんな中小企業におすすめ

- 製造ラインの自動化やスマートファクトリー化を目指す製造業

- IoTやAIなどの先端技術を活用した新製品・新サービスを開発したい企業

- 大規模な設備投資によって、競合他社に対する圧倒的な優位性を確立したい企業

③事業再構築補助金|ビジネスモデル変革に挑む中小企業のDX補助金

事業再構築補助金は、コロナ禍や物価高騰などの事業環境の変化に対応するため、中小企業が既存の事業の枠を超えて、新分野への展開や業態転換などに挑戦する際の大型投資を支援する制度です。

補助対象・補助率・補助上限額

建物の建設・改修費や機械装置費、システム開発費など、事業再構築に必要な幅広い経費が対象となります。補助額は従業員規模や成長性への期待度に応じて数千万円から1億円超と、全補助金の中でも最大級の規模を誇ります。

申請するには、売上高の減少といった一定の要件を満たした上で、認定経営革新等支援機関(金融機関や税理士など)と一緒に事業計画を策定する必要があります。

対象となる事業再構築の類型

例えば、飲食店が店舗営業を縮小し、オンライン注文とデリバリーに特化した「ゴーストキッチン」事業を新たに立ち上げる場合、そのためのECサイト構築や厨房設備の導入がDX関連の投資として対象になります。

また、部品メーカーがこれまでの技術を応用し、AIを活用した医療機器を開発・製造する事業に乗り出すといった、業種そのものを転換するような大胆な挑戦も支援対象です。

こんな中小企業におすすめ

- 既存事業が頭打ちで、第二の創業ともいえる大きな変革を目指している企業

- デジタル技術を核とした、全く新しいビジネスモデルを立ち上げたい企業

- 大規模な資金調達を必要とする、リスクの高い挑戦をしたい企業

④中小企業省力化投資補助金|人手不足を解消する中小企業のDX補助金

中小企業省力化投資補助金は、深刻化する人手不足に対応するため、中小企業が簡易で即効性のある省力化製品を導入することを支援する、2024年にスタートした新しい補助金制度です。

補助対象・補助率・補助上限額

補助対象は、事務局が性能などを審査し、あらかじめカタログに登録したIoT、ロボット等の省力化製品です。事業者はこのカタログの中から自社の業務に合った製品を選んで導入します。

補助上限額は従業員数に応じて最大1,500万円(賃上げ要件達成時)、補助率は一律1/2です。製品の販売事業者が申請手続きをサポートする仕組みのため、補助金申請に不慣れな企業でも利用しやすいのが大きなメリットです。

対象となる省力化製品とDX化の活用例

例えば、飲食店や宿泊施設における配膳・清掃ロボット、倉庫や工場での自動搬送ロボット(AGV)やピッキングシステム、バックオフィス業務を自動化するAI-OCRやRPAツールなどがカタログに掲載されます。

これまで人が行っていた単純作業や重労働をロボットやAIに任せることで、従業員はより付加価値の高い業務、例えば「おもてなし」や「業務改善」などに時間と労力を割けるようになります。

こんな中小企業におすすめ

- とにかく人手が足りず、採用も困難な状況に悩んでいる企業

- 特定の業務プロセスを自動化・効率化したいという明確な課題がある企業

- 事業計画書の作成は苦手だが、手軽に導入できるならDXを進めたい企業

⑤小規模事業者持続化補助金|初めてのDXに最適な中小企業の補助金

小規模事業者持続化補助金は、常時使用する従業員数が少ない小規模事業者が、地域の商工会議所・商工会と連携して販路開拓などに取り組む経費を支援する制度です。DXの入り口として非常に活用しやすい補助金です。

補助対象・補助率・補助上限額

ホームページの作成・改良、ECサイトの構築、Web広告の出稿、チラシ作成、店舗改装などが主な補助対象です。補助上限額は通常50万円(特定枠では最大200万円)、補助率は2/3と比較的高めです。

申請にあたっては、地域の商工会議所・商工会に相談し、事業計画の策定支援を受ける必要があります。経営の専門家と相談しながら計画を練れるため、初めて補助金を申請する事業者でも安心です。

対象となる販路開拓等の取り組み

これまで対面販売のみだった小売店が、新たにECサイトを立ち上げて全国の顧客に商品を販売する、といった取り組みが典型例です。SNSを活用した情報発信や、ネット広告による集客強化も対象となります。

また、手書きの伝票や予約台帳を管理している事業者が、クラウド型の販売管理システムや予約システムを導入し、業務効率化と顧客情報のデータ化を図る、といったDXの取り組みにも活用できます。

こんな中小企業におすすめ

- 従業員数が数名程度の小規模な事業者

- まずはホームページ作成やネットショップ開設からDXを始めたいと考えている企業

- 補助金申請が初めてで、専門家のサポートを受けながら進めたい企業

⑥キャリアアップ助成金|DX人材の育成を目指す中小企業向けの助成金

DXを成功させるには、優れたツールやシステムだけでなく、それを使いこなす「人材」が不可欠です。キャリアアップ助成金は、従業員のスキルアップと雇用の安定を図る企業を支援する制度で、DX人材の育成に活用できます。

助成内容と助成額

この助成金は、有期雇用の従業員を正社員に転換したり、従業員の賃金を引き上げたりといった取り組みに対して支給されます。

特に注目したいのが、正社員化コースにおける加算措置です。対象となる従業員を正社員に転換し、デジタル分野の知識や技能を習得させるための訓練(Off-JT、OJT)を受けさせた場合に、通常の助成額に上乗せして支給が受けられます。

助成額は1人あたり数十万円単位となり、企業の生産性向上への貢献度などに応じて変動します。

対象となる訓練コース

対象となる訓練は、DX推進に直接関連するものです。例えば、以下のような研修が考えられます。

- 新たに導入した会計ソフトやCRM(顧客管理システム)の操作研修

- RPAツールを使いこなし、業務自動化のシナリオを作成する訓練

- Webサイトの更新やデータ分析を行うためのデジタルマーケティング研修

- AIやIoTに関する基礎知識を学ぶ講座

従業員のスキルを高めることで、導入したDXツールの効果を最大限に引き出し、企業の競争力強化につなげることができます。

こんな中小企業におすすめ

- DXを推進したいが、社内にデジタルに詳しい人材がいない企業

- 非正規雇用の従業員のやる気を引き出し、戦力として定着させたい企業

- ツールの導入だけでなく、組織全体のデジタルリテラシー向上を目指す企業

⑦各自治体の補助金・助成金|地域の中小企業を独自に支えるDX補助金

国が全国一律で実施する補助金に加えて、各都道府県や市区町村が、地域経済の活性化を目的として独自に設けているDX支援制度も見逃せません。

お住まいの地域で利用できる制度を確認する方法

自社が利用できる地域の制度を探すには、まず事業所がある都道府県や市区町村の公式ウェブサイトを確認するのが基本です。「産業振興課」「商工労働課」といった部署のページをチェックしてみましょう。

また、全国の補助金・助成金情報をまとめたポータルサイト「ミラサポplus」や、中小企業基盤整備機構が運営する「J-Net21」で検索するのも効率的です。

最も確実なのは、地元の商工会議所や商工会、よろず支援拠点といった公的支援機関に直接相談することです。最新の情報や、自社の事業に合った制度を紹介してもらえます。

【事例】東京都のDX推進支援事業

例えば東京都では、中小企業のDXをコンサルティングから設備導入まで一貫して支援する手厚い制度を用意しています。専門家が無料で企業を訪問し、DXの課題整理や計画策定をサポート。その上で必要となるシステムの導入経費を最大1,000万円まで助成してくれます。

このように、国の制度よりも補助率が高かったり、専門家派遣などの付加的なサポートが受けられたりするケースが少なくありません。国の補助金と併用できる場合もあるため、必ずチェックするようにしましょう。

こんな中小企業におすすめ

- 国の補助金の要件には合わないが、DXに取り組む意欲のある企業

- 専門家のアドバイスを受けながら、着実にDXを進めたい企業

- 利用できる制度はすべて活用し、DX投資の負担を最大限に軽減したい企業

申請から入金までの流れで解説!中小企業がDXで補助金を活用する5つのポイント

補助金の申請は、流れとポイントを理解すれば決して難しいものではありません。ここでは、計画策定から補助金受給までのプロセスを5つのステップに分け、中小企業がつまずきやすい点を中心に解説します。

- 補助金の目的と自社のDX課題をすり合わせる

- 資金繰りと導入スケジュールを綿密に計画する

- 審査員の心を動かす事業計画を策定する

- 「交付決定」を待ってから事業を開始する

- 最後の関門「実績報告」を確実に行う

この流れを頭に入れておけば、手続き全体の見通しが立ち、安心して準備を進めることができます。

1. 補助金の目的と自社のDX課題をすり合わせる

まず最初に行うべきは、活用したい補助金の「公募要領」を徹底的に読み込むことです。公募要領には、その補助金が何を目的とし、どのような事業を支援したいのかという「国の想い」が書かれています。

その想いを理解した上で、自社がなぜDXをしたいのか、その結果どうなりたいのかという目的を明確にし、両者を結びつけます。自社の課題解決ストーリーが、補助金の目的に合致していることを示すことが、採択への第一歩です。

2. 資金繰りと導入スケジュールを綿密に計画する

補助金は、原則として事業が完了し、支払いを終えた後に入金される「後払い」です。つまり、ツールの購入やシステム開発にかかる費用は、一旦全額を自社で立て替えなければなりません。

この間の資金繰りをどうするか、事前に計画しておくことが極めて重要です。自己資金で不足する場合は、金融機関からの「つなぎ融支」を検討しましょう。補助金の採択通知は融資の審査で有利に働くことがあります。申請と並行して金融機関に相談しておくことをお勧めします。

3. 審査員の心を動かす事業計画を策定する

事業計画書は、補助金申請の成否を分ける最も重要な書類です。審査員は、あなたの会社のことを全く知らない第三者であることを意識してください。

計画書では、「自社が今こんな課題を抱えている(As-Is)」→「この補助金を活用してこんなDX投資を行う(To-Do)」→「その結果、生産性や売上がこれだけ向上し、こんな未来が実現する(To-Be)」という一貫したストーリーを、具体的な数値データを用いて論理的に示す必要があります。自社の強みや事業の将来性を、熱意をもって語りかけることが大切です。

4. 「交付決定」を待ってから事業を開始する

申請書を提出し、無事に審査を通過すると「採択」の通知が届きます。しかし、ここで安心してはいけません。実際に補助対象となる事業を開始して良いのは、さらにその後の手続きを経て「交付決定通知書」が届いてからです。

交付決定日より前に発注や契約、支払いを行った経費は、たとえ採択後であっても補助対象外となってしまいます。この「事前着手」による失敗は非常に多いため、必ず交付決定通知書の日付を確認してから、業者への発注などを行うようにしてください。

5. 最後の関門「実績報告」を確実に行う

計画通りに事業を完了したら、最後の手続きとして「実績報告書」を提出します。ここでは、計画書に記載した通りの投資を、きちんと行ったことを証明する証拠書類(見積書、発注書、請求書、振込控など)を整理して提出する必要があります。

書類に不備があると、補助金の支払いが遅れたり、最悪の場合は受け取れなくなったりすることもあります。事業期間中から、経費に関する書類は日付や内容が明確にわかるように、きちんと整理・保管しておくことを徹底しましょう。

中小企業がDXで補助金を使う前に知るべき3つの注意点

補助金は非常に魅力的な制度ですが、メリットばかりではありません。思わぬ落とし穴にはまらないよう、事前に知っておくべき注意点を3つ解説します。

- 補助金は「後払い」。つなぎ資金の準備は必須

- 申請・報告にかかる「見えないコスト」を忘れない

- 甘い言葉で誘う「補助金ブローカー」に要注意

これらの注意点を理解し、リスクを管理しながら制度を賢く活用しましょう。

補助金は「後払い」。つなぎ資金の準備は必須

繰り返しになりますが、これは最も重要な注意点です。補助金が振り込まれるまでの間、事業にかかる費用は全額自己資金で立て替える必要があります。

特に、事業再構築補助金のような大型の補助金では、立て替え額も数千万円に及ぶことがあります。補助金が採択されたのに、資金不足で事業に着手できないという事態だけは避けなければなりません。

補助金の申請を検討する段階で、必ず自社のキャッシュフローを確認し、必要であれば金融機関に融資の相談をしておきましょう。

申請・報告にかかる「見えないコスト」を忘れない

補助金の手続きには、相応の時間と労力がかかります。事業計画書の作成、証拠書類の整理、実績報告書の作成など、担当者は通常業務に加えて多くの事務作業をこなさなければなりません。これは人件費という「見えないコスト」です。

また、申請支援を外部のコンサルタントや専門家に依頼する場合は、成功報酬などの費用が発生します。一般的に、補助金額の10%~20%程度が報酬の相場と言われています。

補助金で得られるメリットと、これらの手続きにかかるコストを天秤にかけ、費用対効果を冷静に判断することも大切です。

甘い言葉で誘う「補助金ブローカー」に要注意

「絶対に採択されます」「面倒な手続きは全て丸投げでOK」といった甘い言葉で高額な報酬を請求する、悪質なコンサルタント、いわゆる「補助金ブローカー」の存在が問題になっています。

補助金申請の主役は、あくまでも事業を実施する中小企業自身です。専門家の支援を受けること自体は有効ですが、事業計画の内容を理解しないまま丸投げしてしまうと、実態と乖離した計画で採択されてしまい、後の事業運営や報告で苦労することになります。

支援を依頼する場合は、認定経営革新等支援機関に登録されている専門家など、信頼できる相手を慎重に選ぶようにしてください。

外部のDX支援会社を探している方は、こちらの記事でおすすめの15選と失敗しない選び方、費用について解説しています。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/dx-support-company/

補助金申請に「落ちる計画書」と「採択される計画書」の決定的境界線

多くの経営者が時間と労力をかけて事業計画書を作成するにも関わらず、なぜか審査を通過しない。その一方で、驚くほど高い確率で採択を勝ち取る企業も存在します。この差は一体どこにあるのでしょうか。実は、不採択となる計画書には、専門家が指摘するいくつかの共通した「落とし穴」が存在します。中小企業庁が公表する審査項目を分析すると、単に優れた製品やサービスをアピールするだけでは不十分であり、審査員が本当に見ているのは別のポイントであることが明らかになります。この記事では、あなたの会社が「落ちる側」から「採択される側」へ移るための、具体的な計画書の書き方を解説します。

DX補助金の審査で見られる「3つの落とし穴」

補助金の審査員は、毎日何十もの事業計画書に目を通しています。その中で、一瞬で「これはダメだ」と判断されてしまう計画書には、次のような特徴があります。

- ストーリー性の欠如: なぜ今この投資が必要なのか、という背景や課題感が伝わってこない。現状の課題、解決策としてのDX投資、そして投資によって実現する未来像、という一貫した物語が描けていない。

- 具体性と客観性の不足: 「売上を向上させる」「業務を効率化する」といった曖昧な表現に終始し、具体的な数値目標やその根拠となるデータが示されていない。審査員は、その計画が本当に実現可能なのかを客観的に判断できません。

- 自己満足で終わっている: 自社の製品や技術の素晴らしさを語ることに夢中になり、市場のニーズや顧客にとっての価値、社会的な意義といった視点が欠けている。補助金は、個社の利益だけでなく、より広い経済効果をもたらす事業に投資される傾向があります。

これらの落とし穴を避けることが、採択への第一歩となります。

引用元:

中小企業庁が公開する各補助金(例:ものづくり補助金、事業再構築補助金)の公募要領には、審査項目として「事業化面」「技術面」などが明記されており、その中で計画の具体性、革新性、費用対効果などが評価のポイントとして挙げられている。

採択率を高める「審査員に響く」3つの視点

では、「採択される計画書」はどのように書けば良いのでしょうか。それは、審査員を「共感させる投資家」と捉え、次の3つの視点を盛り込むことです。

視点①:「なぜ、うちの会社なのか?」を語る

競合他社ではなく、なぜ自社がこの事業を成し遂げるにふさわしいのかを明確に示します。これまでの事業で培ってきた独自の技術、顧客基盤、従業員のスキルといった「自社の強み」と、今回のDX投資がどのように結びつくのかを具体的に説明することで、計画の説得力が格段に増します。

視点②:「なぜ、今なのか?」を明らかにする

市場の変化、技術の進歩、法改正(インボイス制度など)といった外部環境の動きを捉え、「今、このタイミングで投資しなければならない」という緊急性と必然性を訴えます。社会的な要請や業界のトレンドと自社の取り組みを結びつけることで、事業の将来性が高く評価されます。

視点③:「投資で誰が幸せになるのか?」を描く

補助金は税金を原資としています。そのため、自社の利益追求だけでなく、その投資が社会にどのような良い影響を与えるのかを示すことが重要です。例えば、「従業員の労働環境が改善され、働きがいが向上する」「顧客に新しい価値を提供し、満足度が向上する」「地域経済の活性化に貢献する」といった、自社、従業員、顧客、社会の「四方よし」の未来像を提示することで、事業の意義が深まり、審査員の共感を呼びます。

まとめ

中小企業はDX推進の必要性を感じつつも、「どのツールを導入すれば良いか分からない」「補助金の申請と並行して、具体的な業務改善をどう進めればいいのか」といった課題に直面しています。

補助金申請の複雑さに加え、そもそも自社に最適なDXツールを見つけ出すこと自体が大きなハードルとなっています。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。