「Sora 2を自社で導入したいが、具体的な機能やコストがわからない」

「他の動画生成AIと何が違うのか、会社でどう活用できるのか知りたい」

OpenAIが開発した動画生成AI「Sora」に関して、特にその次世代版(通称 Sora 2)への期待が高まる中、このような疑問を持つ企業担当者の方も多いのではないでしょうか。

本記事では、Sora 2(現行のSoraを含む)の基本的な機能から、企業向けの料金プラン、具体的なビジネス活用事例、導入時の注意点までを網羅的に解説します。

現時点(2025年10月)でSoraはまだ一般公開されておらず、限定的な提供に留まっていますが、本記事では最新の公式情報と予測に基づき、Sora 2の会社導入に必要な情報をまとめました。

動画マーケティングやコンテンツ制作の革新を目指す企業の方は、ぜひ最後までご覧ください。

Sora 2とは?OpenAIが開発した革新的な動画生成AI

OpenAIが開発した「Sora」は、テキストの指示から高品質な動画を生成するAIモデルであり、その次世代版として「Sora 2」が注目されています。

ここでは、Sora 2(現行のSoraモデル)の基本的な概要と、他のAIと何が違うのかを解説します。

Sora 2の基本概要と仕組み

Sora 2(現行のSora)は、OpenAIによって2024年2月に発表された動画生成AIモデルです。ユーザーが入力したテキストプロンプト(指示文)を基に、最大1分間の高品質でリアルな、あるいは創造的な動画を生成する能力を持ちます。

Soraの仕組みは、テキストの意味を深く理解し、それを視覚的な映像データに変換する高度な技術に基づいています。

特に注目すべきは、単なる映像の断片を繋ぎ合わせるのではなく、動画内のオブジェクトや背景が一貫性を保ち、物理的な法則(ある程度)に従って動く点です。

これにより、従来の動画生成AIでは難しかった、複雑なシーンや複数のキャラクターが登場するストーリー性のある動画作成も可能になりつつあります。2025年10月現在、Sora 2は一般公開されており、iOSアプリなども提供されていますが、著作権や安全性に関する議論も活発に行われています。

こちらはOpenAIによるSora 2の公式システムカードの抜粋です。元のサイトにて中核機能や安全性への取り組みについて詳述されていますので、 合わせてご覧ください。

Sora 2の高度な機能を利用する際には、同意のない肖像利用や誤解を招くコンテンツの生成といった新たなリスクを考慮する必要があります。これらのリスクに対処するため、当社は社内のレッドチーム メンバーと連携して新たな課題を特定し、それらの緩和策を周知してきました。当社は、安全性に対して反復的なアプローチを採用し、コンテキストが特に重要な領域や、新たなリスクが依然として生じているものの十分に理解されていない領域に注力しています。

引用元:Sora 2 System Card | OpenAI

従来モデルや他の動画生成AIとの違い

Sora 2(現行のSora)が他の動画生成AI(例えばRunwayのGen-2やPikaなど)と一線を画す点は、主に「動画の品質」「時間的・空間的一貫性」「指示の理解度」の3つです。

第一に、生成される動画の解像度と滑らかさが非常に高いレベルにあります。

第二に、Soraは動画全体を通して、登場する人物や物体が突然消えたり、形が変わったりすることなく一貫性を保つ能力に優れています。また、カメラワークの指示にも対応し、ダイナミックな映像表現が可能です。

第三に、複雑で長いプロンプト(指示文)を正確に解釈し、詳細な要求を映像に反映させる能力が高いとされています。これにより、制作者の意図により近い動画を生成できると期待されています。他のAIも急速に進化していますが、Soraは特に「リアリティ」と「一貫性」において大きな進歩を示しています。

Sora 2で何ができる?会社が注目すべき主な機能

Sora 2(現行のSora)は、単にテキストから動画を作るだけではありません。会社での活用において注目すべき多様な機能が期待されています。

ここでは、Sora 2の主な機能を5つの側面に分けて紹介します。これらの機能を理解することで、自社のビジネスにどう組み込めるかのヒントが得られるでしょう。

テキストから高品質な動画を生成

Sora 2の最も基本的な機能は、テキストプロンプトから高品質な動画を生成することです。

例えば、「東京の街並みをドローンで空撮した、雨上がりのネオンが輝く映像」といった具体的な指示を与えるだけで、写実的で滑らかな動画が生成されます。

企業はこれを利用して、高価な機材やスタッフを手配することなく、広告素材やSNS投稿用のショート動画を迅速に作成できます。

また、現実世界では撮影が困難なファンタジー風の映像や、SF的な未来都市のビジョンなども視覚化できるため、クリエイティブな表現の幅が大きく広がります。この機能により、コンテンツ制作の初期段階におけるアイデア出しや、顧客への提案資料作成が大幅に効率化されることが期待されます。

既存の動画を編集・拡張

Sora 2は、ゼロから動画を生成するだけでなく、既存の動画を編集・拡張する機能も持つとされています。

具体的には、撮影済みの動画の一部を別のものに差し替えたり、動画の前後の時間を延長してストーリーを補完したりすることが可能になると予測されています。

例えば、会社の製品紹介動画で、背景だけを変更したい場合や、動画の尺をSNSのフォーマットに合わせて調整したい場合に活用できます。

この機能により、一度撮影した素材を何度も再利用(リパーパス)できるようになり、コンテンツ制作のコストパフォーマンスが向上します。また、古い映像素材を最新のスタイルにアップデートするなど、既存の資産を有効活用する道も開かれます。

画像から動画を生成

静止画(画像)を基にして、その画像が動き出すような動画を生成する機能も、Sora 2(現行のSora)の重要な特徴の一つです。

会社のロゴ、製品の写真、イベントのキービジュアルなど、既存の静止画素材に命を吹き込むことができます。

例えば、製品の静止画から、その製品が実際に使用されているシーンの動画を生成したり、歴史的な写真から当時の様子を再現した動画を作成したりすることが可能です。

これにより、マーケティング資料やウェブサイトのビジュアルコンテンツがより魅力的になり、ユーザーの関心を引きつけやすくなります。静的なプレゼンテーション資料も、Sora 2を使えばダイナミックな動画コンテンツへと進化させることができるでしょう。

ストーリーボード機能による複数ショットの動画作成

Sora 2は、単一のショット(シーン)だけでなく、複数のショットを組み合わせたストーリー性のある動画を作成する能力も持つと期待されています。

これは、動画制作における「ストーリーボード(絵コンテ)」のような役割をAIが担うことを意味します。

企業が新しいサービスの紹介動画や、ブランドストーリーを伝える映像を作りたい場合、シーンごとのプロンプトを順番に指示することで、一連の流れを持つ動画を構築できる可能性があります。

例えば、「①オフィスで悩む社員、②Sora 2を使った新ツールを導入、③業務が効率化し笑顔になる社員」といった一連のストーリーを、Sora 2が一貫性を保ちながら生成できるかもしれません。これにより、専門的な動画編集スキルがなくても、説得力のある動画コンテンツの試作が可能になります。

こちらはSoraの機能詳細に関するOpenAI公式ヘルプセンターの情報です。ストーリーボード機能やプラン別の違いについて解説されています。 合わせてご覧ください。 https://help.openai.com/en/articles/9957612-generating-videos-on-sora

物理法則のシミュレーションと一貫性の維持

Sora 2の技術的な革新の一つに、動画内で物理法則をある程度シミュレートし、高い一貫性を維持する能力があります。

例えば、ボールが壁に当たって跳ね返る動きや、水が流れる様子、風に髪がなびく描写などが、従来のAIよりも自然に表現されます。

これは、Sora 2が単なるピクセルのパターンを学習しているのではなく、3D空間や物体の相互作用を理解し始めていることを示唆しています。

企業にとっては、製品のデモンストレーション動画や、建築デザインのシミュレーション映像を作成する際に、この機能が非常に役立ちます。リアルな動きを再現できることで、視聴者に対してより説得力のあるビジュアルを提供できるようになるでしょう。

Sora 2の企業向け料金プランと導入コスト

Sora 2の会社導入を検討する上で、最も重要な要素の一つが料金プランと導入コストです。

2025年10月現在、OpenAIのSora 2は一般公開されましたが、企業向けを含む詳細な料金プランはまだ全てが明確になっていません。

OpenAIが開発する次世代大規模言語モデルのGPT-5については、こちらの記事で詳しく解説しています。

ここでは、現時点で判明している情報や、他のOpenAIサービスから予測される料金体系について解説します。

Sora 2の料金プラン(個人・法人)

2025年10月現在、Sora 2(Sora)は一般公開されアプリ経由などで利用可能ですが、法人向けの詳細なAPI料金プランなどはまだ整備中の段階です。

将来的には、ChatGPT Plusのような月額サブスクリプション型プランや、API利用に応じた従量課金制プランが提供されると予想されます。

法人向けには、セキュリティや管理機能を強化した「Sora Enterprise」のようなプランが登場する可能性があります。料金は、生成する動画の長さ、解像度、使用する計算リソース(例:GPT-5のFastモードやThinkingモードのような)によって変動すると考えられます。

無料で利用できる範囲と機能制限

Sora 2が一般公開された場合、ChatGPTのように無料で利用できる範囲が設定される可能性があります。

例えば、無料プランでは生成できる動画の長さが短い(例:数秒程度)、解像度が低い、生成回数に厳しい制限がある(例:1日に数回まで)、または生成した動画にウォーターマーク(透かし)が入る、といった機能制限が設けられることが一般的です。

参考として、最新のGPT-5では、無料プランユーザーはThinking(長考)モードの利用が1日1回に制限されています。Sora 2においても、高品質な動画生成は計算コストが高いため、無料での利用は非常に限定的になるか、あるいは有料プランのみの提供となる可能性も十分に考えられます。

導入形態(API提供、サービス組み込みなど)

企業がSora 2を導入する形態として、主に二つが考えられます。

一つ目は、OpenAIが提供するAPI(Application Programming Interface)を利用する方法です。

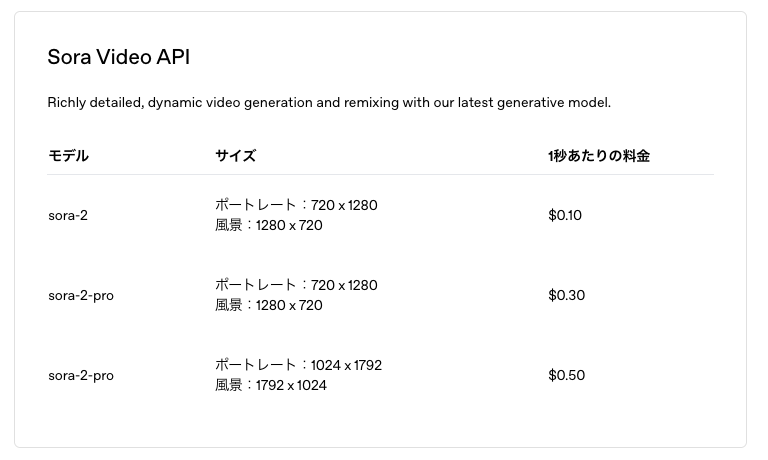

これにより、企業は自社の既存システムやアプリケーション(例:社内ポータル、マーケティングツール、Eコマースサイト)にSora 2の動画生成機能を直接組み込むことができます。API利用の場合、料金は生成リクエスト数や動画の品質に応じた従量課金制になる可能性が高いです。

二つ目は、Sora 2を組み込んだサードパーティ製のSaaS(Software as a Service)を利用する方法です。

特定の業界や用途(例:広告制作、不動産の内見動画生成)に特化したツールとして提供されることが予想されます。

こちらはOpenAIの公式API料金ページです。Sora Video APIを含む各モデルの価格設定が確認できます。 合わせてご覧ください。 https://openai.com/api/pricing/

Sora 2の始め方と基本的な使い方

Sora 2(Sora)は一般公開されましたが、導入に向けて、現在のアクセス方法と基本的な使い方を理解しておくことは重要です。

ここでは、Sora 2が利用可能になった際の、一般的な登録手順とプロンプト(指示文)の基本について解説します。

Sora 2へのアクセス方法と登録手順

2025年10月現在、Sora 2(Sora)へは、主にiOS向けにリリースされた専用の「Sora」アプリからアクセスできます。

当初は招待制でしたが、現在は招待コードなしで利用可能です。 また、ChatGPTのインターフェース内でGPT-5などと同様にモデルの一つとしてSora 2が選択できる形式や、APIを通じたアクセスも順次整備が進められています。

その場合、OpenAIのアカウントを作成し、必要に応じて有料プラン(ChatGPT Plusや法人向けプラン)に登録することで利用可能になると予想されます。API利用の場合は、別途OpenAIのプラットフォームでAPIキーを取得する手続きが必要になるでしょう。

基本的な動画生成プロンプト(指示文)の書き方

Sora 2で高品質な動画を生成するためには、プロンプト(指示文)の書き方が鍵となります。Soraはテキストの指示を忠実に映像化しようとするため、具体的かつ詳細な指示が必要です。

基本的なコツとして、「誰が(被写体)」「どこで(場所)」「何を(行動)」「どのように(スタイル・雰囲気)」を明確に記述することが挙げられます。

例えば、「一匹のゴールデンレトリバーが、晴れた日の公園の芝生の上で、楽しそうにフリスビーを追いかけている。背景には木々があり、柔らかい日差しが差し込んでいる。スローモーション撮影風。」のように、情景やカメラワークまで指定すると、意図した通りの動画が生成されやすくなります。

こちらはOpenAIが提供するSora 2の公式プロンプトガイドです。効果的なプロンプトの構成要素や作例が紹介されています。 合わせてご覧ください。 https://cookbook.openai.com/examples/sora/sora2_prompting_guide

【業界別】Sora 2のビジネス活用アイデアと企業事例

Sora 2(現行のSora)の高い動画生成能力は、さまざまな業界のビジネスプロセスを革新する可能性を秘めています。

ここでは、Sora 2の会社導入によってどのような変革が期待できるか、業界別の具体的な活用アイデアを紹介します。Sora 2が一般公開されて間もないため、多くは先行するAI技術の事例も参考にしていますが、具体的な活用も始まっています。

【広告・マーケティング】WebCMやSNS用動画の高速試作

広告・マーケティング業界では、Sora 2はコンテンツ制作のスピードとコストを劇的に改善する可能性があります。

従来、WebCMやSNS用のショート動画を制作するには、撮影場所の手配、演者のキャスティング、撮影、編集と多くの時間と費用が必要でした。

Sora 2を活用すれば、「渋谷のスクランブル交差点を背景に、新製品のスマートフォンを持つ若者が歩いている」といったプロンプトだけで、複数のパターンの広告動画案を数分で生成できます。

これにより、A/Bテスト用の素材を大量に用意したり、トレンドに合わせた動画を即座にSNSに投稿したりすることが可能になります。企業は企画とクリエイティブなアイデア出しに集中できるようになるでしょう。

【エンターテイメント】映画やアニメのコンセプトアート作成

エンターテイメント業界、特に映画やアニメ制作において、Sora 2は「プリビジュアライゼーション(Pre-visualization)」のプロセスを大きく変える可能性があります。

プリビズとは、撮影前に監督やスタッフが映像のイメージを共有するために作る、簡易的なCGやコンテのことです。

Sora 2を使えば、脚本やアイデアを即座に動画のコンセプトアートとして視覚化できます。例えば、ファンタジー映画の複雑な戦闘シーンや、アニメの背景美術のイメージを具体的に生成し、制作チーム全体で共有できます。

これにより、制作の初期段階での意思疎通がスムーズになり、手戻りを減らすことができます。また、インディーズの制作者でも、低コストで高品質な映像表現に挑戦できるようになるでしょう。

【教育・研修】研修コンテンツやデモンストレーション動画の生成

教育・研修分野では、Sora 2は学習コンテンツをより魅力的で分かりやすいものにするために活用できます。

例えば、企業の新人研修用の動画として、複雑な業務フローや機械の操作方法を、リアルなデモンストレーション動画として生成できます。

また、歴史や科学の授業で、教科書の中の出来事や現象をリアルな映像として再現することも可能になります。テキストベースのマニュアルを読むよりも、実際に動いている映像を見る方が学習効果は高いとされています。

Sora 2を使えば、専門的な撮影機材や編集スキルがなくても、受講者の理解度を高める高品質な研修動画を内製できるようになるでしょう。

【製造・建築】製品シミュレーションやデザインの可視化

新製品の設計段階で、その製品が実際に使用されているシーンを動画でシミュレートしたり、異なるデザインパターンのモックアップ動画を作成したりできます。

建築分野では、設計図面の段階で、完成後の建物の外観や内装を、さまざまな時間帯や天候で歩き回るような「ウォークスルー動画」を生成できます。

Sora 2の物理シミュレーション能力が向上すれば、製品の耐久テストや流体力学のシミュレーションの可視化にも使えるかもしれません。これにより、開発サイクルの短縮と、顧客へのプレゼンテーション品質の向上が期待できます。

企業がSora 2を導入する際の注意点とリスク対策

Sora 2(現行のSora)は非常に強力なツールですが、会社で導入・運用する際には、法務、セキュリティ、倫理の面でいくつかの重要な注意点があります。

これらのリスクを事前に理解し、適切な対策を講じることが、Sora 2を安全かつ効果的に活用するための鍵となります。

商用利用は可能か?著作権とライセンスの確認

2025年10月現在、Sora 2は一般公開されましたが、商用利用に関するライセンス(利用規約)は、特に著作権の扱いやディープフェイク対策に関して活発な議論が行われており、規約が更新されている最中です。

一般公開時には、OpenAIが生成された動画の商用利用をどの程度許可するかが焦点となります。また、Sora 2が生成した動画の著作権が、プロンプトを入力したユーザー(会社)に帰属するのか、それともOpenAIに帰属するのか、あるいは著作権が発生しないのか、という点も未だ法的に明確ではありません。

導入前には、OpenAIが提示する最新の利用規約を法務部門と精査し、商用利用の範囲とリスクを正確に把握する必要があります。

こちらはOpenAIの法人向けサービス契約に関する公式文書です。インプットとアウトプットの所有権に関する規定が記載されています。 合わせてご覧ください。 https://openai.com/policies/services-agreement/

機密情報・個人情報を入力する際のセキュリティリスク

Sora 2を利用する際、プロンプト(指示文)として会社の未公開情報や取引先の情報、あるいは個人情報(従業員の顔写真など)を入力することは、重大なセキュリティリスクを伴います。

OpenAIの標準的なサービスでは、入力されたデータがAIの学習に使用される可能性があります。

企業がSora 2を導入する場合、入力データがAIの学習から除外(オプトアウト)される設定が可能か、あるいはGPT-5のようにセキュリティが強化された法人向けプラン(例:「ChatSense」のような法人向けサービス経由での利用)が存在するかを確認する必要があります。

機密情報を扱う場合は、データが外部に漏洩しないよう、厳格なガイドラインを策定し、従業員教育を徹底することが不可欠です。

こちらはOpenAIの法人向けプライバシーに関する公式文書です。詳しくは引用元のサイトをご覧ください。

所有権

ユーザーに自身のデータの所有と管理の権利が付与されます

- デフォルトでは、ユーザーのビジネスデータを使用してモデルに学習させることはありません

- 入力と出力はユーザーに帰属します(法律で認められている場合)

- データの保持期間はユーザーが管理します(ChatGPT Enterprise)

- どの内部ソースを接続するかはユーザーが管理します(ChatGPT Business および Enterprise)

管理権

組織内で誰がアクセスできるかは、ユーザーが決定します

- SAML SSOによるエンタープライズレベルの認証(ChatGPT Enterprise と API)

- アクセスや利用可能な機能のきめ細かなコントロール

- カスタムモデルはユーザー専用で、他者と共有されることはありません

セキュリティ

包括的なコンプライアンス

- SOC 2 監査に合格し、当社の管理体制がセキュリティと機密保持に関する業界標準に適合していることを確認

- データ保存時の暗号化(AES-256)と、データ転送時の暗号化(TLS 1.2+)(OpenAI とユーザー間、及び OpenAI とサービスプロバイダー間)

- 当社のセキュリティ方針について詳しくは、Trust Portal をご覧ください

フェイク(偽情報)対策と倫理的ガイドライン

Sora 2は非常にリアルな動画を生成できるため、悪用されればディープフェイク(偽動画)による情報操作や名誉毀損に繋がる危険性があります。

企業がSora 2を利用する際には、倫理的なガイドラインを策定し、社会的に許容される範囲でのみ使用することを徹底しなければなりません。

例えば、実在の人物の許可なくリアルな動画を生成したり、事実と異なる映像を作成して公表したりすることは避けるべきです。

OpenAIも、生成された動画には電子透かし(ウォーターマーク)を導入するなどの安全対策を講じていますが、利用する企業側にも高い倫理観が求められます。ブランドイメージを損なわないためにも、透明性を持った運用が重要です。

こちらはAIのハルシネーションを防ぐ方法について解説した記事です。企業の利用時のリスク対策として、合わせてご覧ください。

プロンプト(指示)による生成結果の偏り

AIモデルには、その学習データに起因するバイアス(偏り)が存在する可能性があります。Sora 2も例外ではなく、特定のプロンプトに対して、特定の性別、人種、文化的背景に偏った映像を生成する可能性があります。

例えば、「社長」というプロンプトで特定の性別の人物ばかりが生成されたり、「美しい風景」として特定の地域の風景ばかりが描かれたりするなどです。

企業が広告や研修資料にSora 2の生成物を使用する場合、こうした偏りが意図しない差別やステレオタイプを助長してしまうリスクがあります。

生成された動画は必ず人間がチェックし、多様性や公平性に配慮した内容になっているかを確認するプロセスを導入することが重要です。

Sora 2と他の主要な動画生成AIサービスを比較

Sora 2(現行のSora)の会社導入を検討する際、市場に存在する他の動画生成AIサービスとの比較は不可欠です。

Sora 2のスペックや料金は公開されていますが、まだ流動的な部分も多いため、ここでは主要な競合ツールとの機能や特徴を比較し、自社の目的に合ったツールの選び方を考察します。

Sora 2、Gen-2、Pikaなどの機能・料金比較

2025年10月現在、動画生成AIの市場では、OpenAIのSora 2(Sora)の他に、Runway社の「Gen-2」やPika Labs社の「Pika」などが有力な選択肢となっています。

Sora 2(Sora)の最大の強みは、最大1分(アップデートで延長傾向)という動画の長さ、音声や効果音の同時生成、高い一貫性、物理法則のシミュレーション能力にあります。

一方、Gen-2やPikaも商用利用可能なプランを提供しており、Sora 2の登場後もコストや特定の機能(例:Gen-2のカメラ制御、Pikaの部分修正)で独自の強みを持っています。機能面では、Gen-2はカメラワークの精密な制御、Pikaはキャラクターの一貫性維持や動画の特定部分の修正機能(Inpainting)などで独自の強みを持っています。

Sora 2は現時点で最も高品質と期待されますが、Gen-2やPikaは「今すぐ使える」現実的な選択肢であり、コストと機能のバランスに優れています。

自社の目的に合ったツールの選び方

会社が動画生成AIを選ぶ際は、Sora 2の登場を待つだけでなく、現在のニーズに合ったツールを導入することが賢明です。

まず、「求める動画の品質と長さ」を明確にします。SNS用の数秒のクリップであればGen-2やPikaで十分かもしれません。一方、1分近いストーリー性のある高品質な映像や音声付きの動画が必要であれば、Sora 2を利用するのが適しています。

次に、「コストと利用頻度」です。Sora 2のAPI利用料は、その品質の高さから高額になる可能性があります。頻繁に大量の動画を生成する必要がある場合は、Gen-2やPikaの定額プランの方がコスト管理しやすいでしょう。

最後に「使いやすさと連携機能」です。APIを自社システムに組み込みたいのか、Webインターフェースで手軽に使いたいのかによっても選択は変わります。

Sora 2導入に関するよくある質問(FAQ)

Sora 2(現行のSora)の会社導入に関して、多くの企業担当者様から寄せられると予想される質問と、それに対する2025年10月現在の回答をまとめました。

導入検討の際の参考にしてください。

Sora 2は日本語のプロンプトに対応していますか?

Sora 2(Sora)は日本語のプロンプト(指示文)に対応しています。

しかし、OpenAIの他のモデル(GPT-5など)が高度な日本語処理能力を持っていることを踏まえると、Sora 2も日本語の指示を深く理解し、高精度な動画を生成できる可能性は非常に高いです。

ただし、英語のプロンプトと比較した場合のニュアンスの再現度については、一般公開後の検証が必要です。

生成した動画の所有権は誰にありますか?

Sora 2で生成した動画の所有権や著作権の帰属については、2025年10月現在、大きな議論の対象となっています。これはSora 2に限らず、全ての生成AIに共通する課題です。

OpenAIが将来的に提示する利用規約(ライセンス)によって大きく左右されます。例えば、ChatGPT(GPT-4など)の場合、OpenAIは利用規約で「ユーザーが入力したもの(プロンプト)も出力されたもの(回答)も、法が許す限りユーザーのもの」としていますが、特にリリース直後に日本のアニメIPなど既存の著作物を模倣した動画が問題となり、OpenAIは権利者の制御権を強化する方針転換を発表しました。

会社で利用する際は、OpenAIの最新の規約を確認し、生成物が自社の資産として法的に保護されるか、あるいは利用範囲に制限がないかを法務部門と確認することが必須です。

こちらはOpenAIの一般利用規約です。サービス利用の条件やコンテンツの取り扱いに関する詳細が記載されています。 合わせてご覧ください。 https://openai.com/policies/row-terms-of-use/

社内での利用ルールはどのように設定すべきですか?

Sora 2を会社で導入する場合、無秩序な利用を防ぎ、リスクを管理するために厳格な社内ルール(ガイドライン)の設定が不可欠です。

最低限、以下の項目を定めるべきです。

- 機密情報・個人情報の入カ禁止: 会社の未公開情報、顧客データ、従業員の個人情報などをプロンプトに入力することを明確に禁止します。

- 倫理的利用の徹底: ディープフェイクの作成、他者の名誉毀損、差別的・攻撃的なコンテンツの生成を禁止します。

- 著作権・商標権の確認: 第三者の著作物や商標を侵害するようなプロンプト(例:「特定の映画のキャラクターが~」)を避け、生成された動画も公開前に権利侵害がないかチェックするプロセスを定めます。

- 生成物の明示: 可能であれば、AIによって生成された動画であることを明記し、透明性を確保するよう努めます。

- 責任の所在: 生成された動画の最終的な責任は、AIではなく利用者(会社)にあることを明確にします。

あなたの感性はサボってる?Sora 2で「創造的になる人」と「スキルが退化する人」の決定的違い

Sora 2のような動画生成AIを毎日使っているあなた、その使い方で本当に「創造的」になっていますか?実は、使い方を間違えると、私たちの脳は“怠け者”になってしまうかもしれません。マサチューセッツ工科大学(MIT)の衝撃的な研究が、AIと認知負荷に関するヒントを与えています。しかし、ご安心ください。トップクリエイターたちは、Sora 2を「最強のインスピレーションツール」として使いこなし、能力を向上させる方法を実践しています。この記事では、「スキルが退化する人」と「創造的になる人」の分かれ道を、最新の研究結果と具体的なテクニックを交えながら解説します。

【警告】Sora 2はあなたの「創造性をサボらせる」かもしれない

「Sora 2に任せれば、頭を使わなくて済む」——。もしそう思っていたら、少し危険なサインです。MITの研究によると、ChatGPT(大規模言語モデル)を使って文章を作った人は、自力で考えた人に比べて脳の活動が半分以下に低下することがわかりました。

これは、脳が考えることをAIに丸投げしてしまう「思考の外部委託」です。Sora 2のような動画生成AIでも同様の現象が懸念されます。便利なツールに「お任せ」する状態が続くと、次のようなリスクが考えられます。

- 映像を深く構想する力が衰える: AIの生成結果を鵜呑みにし、「本当にこの画で伝わるか?」と疑う力が鈍る。

- 独自のスタイルが失われる: 楽して得た映像は、AIの学習データ(平均的な画)に寄りがちになる。

- 新しい表現が湧かなくなる: 脳が「省エネモード」に慣れてしまい、自ら困難な撮影や編集に挑戦する力が弱まる。便利なツールに頼るうち、気づかぬ間に、本来持っていたはずの「映像で考える力」が失われていく可能性があるのです。

引用元:

MITの研究者たちは、大規模言語モデル(LLM)が人間の認知プロセスに与える影響について調査しました。その結果、LLM支援のライティングタスクでは、人間の脳内の認知活動が大幅に低下することが示されました。(Shmidman, A., Sciacca, B., et al. “Does the use of large language models affect human cognition?” 2024年)

【実践】AIを「感性のジム」に変えるトップクリエイターの使い方

では、「創造的になる人」はSora 2をどう使っているのでしょうか?答えはシンプルです。彼らはAIを「答えを出す機械」ではなく、「思考を鍛えるパートナー」として利用しています。ここでは、誰でも今日から真似できる3つの「賢い」使い方をご紹介します。

使い方①:最強の「ビジュアル壁打ち相手」にする

自分のアイデアを深めるには、反論や別の視覚的解釈が不可欠です。そこで、Sora 2をあえて「異なるスタイルを提案するパートナー」に設定しましょう。

魔法のプロンプト例:

「(あなたの企画やシーン)について、あなたが反逆的なアーティストだったら、どんな弱点を指摘しますか?最も挑発的なビジュアル案を3つ挙げてください。」これにより、一人では気づけなかった固定観念を発見し、より強固なビジョンを組み立てる力が鍛えられます。

使い方②:あえて「無知なアシスタント」として育てる

自分が本当に欲しい映像を理解したければ、AIに説明してみるのが一番です。Sora 2を「何も知らないアシスタント」にして、あなたがディレクターになってみましょう。

魔法のプロンプト例:

「今から『(あなたが撮りたいシーンの雰囲気)』について説明します。あなたは専門知識のないクライアントだと思って、私の指示で少しでも曖昧な部分があったら、遠慮なく質問してください。」AIからの(あるいはAIになりきった自分からの)素朴な質問に答えることで、自分の表現したいことの甘い部分が明確になり、映像言語が驚くほど整理されます。

使い方③:アイデアを無限に生み出す「触媒」にする

ゼロから「面白い映像を出して」と頼むのは、思考停止への第一歩です。そうではなく、自分のアイデアの“種”をAIに投げかけ、化学反応を起こさせるのです。

魔法のプロンプト例:

「『(テーマ)』について考えています。キーワードは『A』『B』『C』です。これらの要素を組み合わせて、今までにない斬新なシーンのアイデアを5つ提案してください。」AIが提案した意外な組み合わせをヒントに、最終的な映像に磨きをかけるのはあなた自身です。これにより、発想力が刺激され、創造性が大きく向上します。

まとめ

企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。

しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。