「Sora 2で動画を作って商用利用したいけど、著作権とか大丈夫?」

「規約が難しくて、どこまでがOKでどこからがNGなのか分からない…。」

OpenAIが発表したSora 2は、テキストから驚くほど高品質な動画を生成できるAIとして世界中で話題です。

この革新的なツールをビジネスで活用したいと考える方も多いのではないでしょうか。

しかし、Sora 2の商用利用には、著作権や肖像権といった法的なリスクが伴います。

本記事では、Sora 2の商用利用に関するOpenAIの公式規約、潜むリスク、そして安全に活用するための具体的なルールについて徹底的に解説しました。

AIのビジネス活用を支援する専門家の視点から、Sora 2を商用利用する上で本当に注意すべきポイントのみをご紹介します。

こちらは生成AIの企業活用を徹底解説し、メリットから導入の注意点まで網羅した記事です。 合わせてご覧ください。

この記事を読めば、法的な不安を解消し、自信を持ってSora 2をビジネスに導入できるようになるはずです。ぜひ最後までご覧ください。

Sora 2とは?商用利用の前に知りたい基本機能と料金

Sora 2の商用利用を検討する前に、まずはこのツールが持つ能力と、利用にかかるコストについて理解を深めましょう。

Sora 2は、OpenAIが開発した次世代の動画生成AIです。

初代Soraから大幅に進化し、物理法則の理解や一貫性の維持が向上しました。

ここでは、Sora 2の具体的な機能と、想定される料金プランについて解説します。

Sora 2で何ができる?驚くべき動画生成機能

Sora 2は、単なるテキストの映像化を超えた、高度な動画生成能力を持っています。

最大の強みは、テキストプロンプト(指示文)から、最大数分間にわたる高解像度でリアリティのある動画を生成できる点です。

例えば、「雨上がりの東京の街並みを、ネオンの反射が美しい路面を歩く女性の視点で描く」といった具体的な指示はもちろん、「黄金の犬が雪山を駆け回る」といった非現実的なシーンも、驚くほど自然に生成します。

初代Soraでは時折見られた、物理的な不自然さ(物が突然消える、重力を無視する)が大幅に改善されました。

Sora 2は、プロンプト内の複数の要素や背景、キャラクターの動きの一貫性を長期間保つことができます。

これにより、短いクリップだけでなく、物語性のあるショートフィルムや広告映像の制作にも耐えうる品質を実現しています。

さらに、既存の動画を編集したり、動画の続きを生成したり、静止画を動かすといった機能も搭載されています。

これにより、映像制作のプロフェッショナルから、SNSマーケティング担当者まで、幅広い層がSora 2を活用して、従来では考えられない低コストかつ短時間で、高品質な映像コンテンツを生み出すことが可能になりました。

商用利用の可能性は、広告、映画、教育、ゲーム開発など、あらゆる分野に広がっています。

Sora 2の実際の生成デモや機能概要については、OpenAIの公式紹介ページで詳しく解説されています。

言葉から世界へ

プロンプトから開始するか、画像をアップロードして、映画風、アニメ風、写実的、超現実的な感じなど、あらゆるスタイルで、これまでにないリアルな動画を作成します。

あなたと友達が登場人物に

合成による作成が可能。カメオ機能を使えば、あなたとお友達が動画のキャラクターになります。カメオ機能を使用する方法とタイミングはコントロールが可能です。

すべてをリミックス

他の人の作品を参考に、自分なりのアレンジを加えてみましょう。キャラクターを交換したり、雰囲気を変えたりできるほか、新しいシーンの追加やストーリー拡張もできます。

音声の頭出し

音楽、効果音、セリフが自動的に動画に追加され、すべてのシーンが完成します。

引用元:Sora | OpenAI

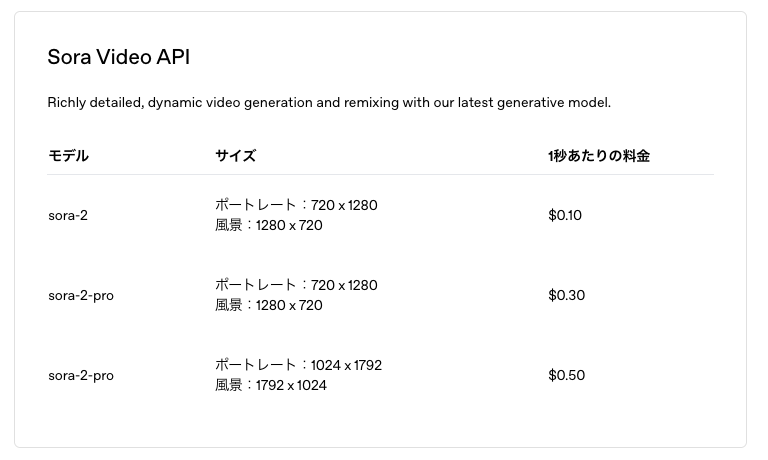

Sora 2の料金プランと利用方法(予想含む)

2025年10月現在、Sora 2はChatGPTやDALL-E 3と同様に、OpenAIのプラットフォームを通じて提供されています。

こちらはChatGPTの企業向けプランの料金や他プランとの違い、始め方までを徹底解説した記事です。 合わせてご覧ください。

料金体系は、使用量に応じた従量課金制と、月額のサブスクリプションプランが中心となっています。

ChatGPTの有料プラン(PlusやTeamなど)にSora 2の利用枠が組み込まれている場合が多いです。

例えば、月額固定料金で一定回数(または一定時間)の動画生成が可能になり、それを超える分は追加で料金が発生する仕組みです。

動画生成は画像生成に比べて膨大な計算リソースを必要とするため、料金は比較的高めに設定されています。

具体的な料金は、生成する動画の長さや解像度によって変動します。

例えば、「10秒間のHD動画生成でXクレジット」のように、クレジット制が導入されている可能性があります。

高解像度(4Kなど)や長尺(1分以上)の動画をリクエストする場合、より多くのクレジット(コスト)が必要になります。

また、API経由での利用も可能です。

企業が自社のサービスやワークフローにSora 2を組み込む場合は、API利用がメインとなります。

API料金は、生成リクエストごとに課金され、大量の動画を生成するビジネスにとっては重要なコスト要因となります。

OpenAIは、初代Soraの反響と計算コストを踏まえ、持続可能な商用利用をサポートするための柔軟な料金プランの整備を進めていると考えられます。

利用前には必ず公式サイトで最新の料金体系を確認することが不可欠です。

Sora 2を含むOpenAIの各種モデルの最新の料金体系は、こちらの公式API料金ページで確認できます。

Sora 2は商用利用できる?OpenAIの公式規約とライセンス

Sora 2で生成した動画をビジネスで使いたい場合、最も重要なのが「商用利用が許可されているか」という点です。

OpenAIの規約は、AI生成コンテンツの権利関係を理解する上で不可欠です。

ここでは、Sora 2の商用利用に関するOpenAIの公式な立場と、利用規約で特に注意すべき点、そして生成された動画の著作権が誰に帰属するのかを詳しく解説します。

OpenAIの公式見解:Sora 2の商用利用は許可されているか?

結論から言うと、OpenAIはSora 2で生成した動画の商用利用を許可しています。

これは、同社の画像生成AI「DALL-E 3」と同様のスタンスです。

OpenAIの利用規約(Terms of Use)では、ユーザーが規約を遵守する限り、AI(Sora 2を含む)への入力(プロンプト)およびAIからの出力(生成された動画)に関するすべての権利、権原、利益をユーザーに譲渡する、と明記されています。

つまり、あなたがSora 2を使って作成した動画は、あなたの所有物として扱われ、それを販売したり、広告に使用したり、自社の商品やサービスの一部として提供したりすることが原則として可能です。

ただし、これは「何をしても良い」という意味ではありません。

この権利は、OpenAIの利用規約やコンテンツポリシーを遵守していることが大前提です。

例えば、他者の権利を侵害するようなコンテンツ(後述する著作権や肖像権の侵害)や、ヘイトスピーチ、暴力的、性的なコンテンツの生成は固く禁じられています。

商用利用が許可されているからこそ、その責任はすべてユーザーが負うことになる、と理解することが重要です。

Sora 2を含むOpenAIのサービス利用に関する基本的な規約(Service Terms)はこちらで確認できます。商用利用の権利に関する条項も含まれています。 https://openai.com/policies/service-terms/

商用利用するなら必読!利用規約の重要ポイント

Sora 2を商用利用する上で、OpenAIの利用規約において特に注意すべきポイントがいくつかあります。

これらを見落とすと、意図せず規約違反となり、アカウントの停止や法的な問題に発展する可能性があります。

第一に、「他者の権利の侵害の禁止」です。

Sora 2は膨大なデータを学習していますが、その結果として、既存の著作物(映画のシーン、キャラクター)や実在の人物、ブランドロゴに酷似した動画を生成してしまうリスクがあります。

規約では、このような第三者の著作権、商標権、肖像権、パブリシティ権などを侵害するコンテンツの生成・利用を明確に禁止しています。

第二に、「有害コンテンツの禁止」です。

暴力的な描写、性的なコンテンツ、差別的な表現、誤情報を拡散する目的のディープフェイクなど、社会的に有害とみなされる動画の生成は許可されていません。

特にSora 2はリアリティが高いため、悪用のリスクが懸念されており、OpenAIはこれらの監視を強化しています。

第三に、「安全ポリシーの回避の禁止」です。

OpenAIが設定した安全フィルターや制限(例えば、特定の有名人の顔を生成できないようにする制限)を、意図的なプロンプトの工夫(プロンプトインジェクション)によって回避しようとする行為は規約違反となります。

これらの規約は、OpenAIが法的リスクを回避すると同時に、AI技術の健全な発展を目指すために設定されています。商用利用の際は、常にこれらのポリシーに準拠しているかを確認する必要があります。

記事内で触れた有害コンテンツの禁止など、具体的な利用ポリシー(Usage Policies)の詳細はこちらの公式ページにまとめられています。

OpenAI サービスの利用にあたっては、以下の使用に関するポリシーに従う必要があります。

- 人々の保護。 全ての人に安全性とセキュリティが確保される権利があります。そのため、以下の目的で当社のサービスを利用することはできません。

- 脅迫、威嚇、嫌がらせ、中傷

- 自殺、自傷行為、摂食障害の助長又は促進

- 性的暴力や同意のない性的・親密なコンテンツ

- テロリズムや暴力(ヘイトによる暴力を含む)

- 兵器の開発、調達、使用(通常兵器や CBRNE 兵器を含む)

- 不正な活動、物品、サービス

- 他者のシステムや財産の破壊、毀損、侵害(悪質又は不正なサイバー行為や、他者の知的財産権を侵害する行為を含む)

- 実際の金銭を伴うギャンブル

- 有資格者の適切な関与なく、資格を要する個別の助言(法律や医療に関する助言など)を提供する行為

- 無断の安全性テスト

- 当社の安全対策の回避

- 当社の審査・承認を得ていない国家安全保障又は諜報目的での利用

引用元: 使用に関するポリシー | OpenAI

Sora 2で生成した動画の権利(著作権)は誰のもの?

前述の通り、OpenAIの規約上、Sora 2で生成した動画の「所有権」はユーザーに譲渡されます。しかし、「所有権」と「著作権」は法的に同一ではありません。

この点が、Sora 2の商用利用における最も複雑な問題の一つです。

現在の法解釈、特に米国や日本の著作権法では、「著作物」は「人間の思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義されています。

AIが自動的に生成しただけのコンテンツ(プロンプト入力のみ)は、原則として「人間の創作的な寄与」が認められず、著作権が発生しない可能性が高いとされています。

これは「AI生成物は著作物ではない」という司法判断の傾向に基づいています。

つまり、Sora 2で生成した動画の所有権はユーザーにありますが、その動画自体に「著作権」が発生していない場合、他者がその動画を無断でコピーしても、著作権侵害を主張できない可能性があるのです。

ただし、ユーザーがプロンプトを詳細に設計し、生成された動画をさらに編集・加工するなど、全体として「人間の創作的な寄与」が認められる場合は、その編集後の動画全体、あるいはその創作的な部分について著作権が認められる余地はあります。

Sora 2を商用利用する際は、生成された動画が「著作権フリー素材」に近い状態になるリスクを理解し、もし権利を強固に守りたい場合は、AI生成物を素材として、人間による独自の編集や創作を加えることが賢明です。

Sora 2の商用利用に潜む「著作権侵害」のリスクとは?

Sora 2の商用利用が規約で許可されていても、ユーザーが「著作権侵害」のリスクをゼロにできるわけではありません。

AIの仕組み上、意図せず他者の権利を侵害してしまう可能性が常に存在します。

ここでは、なぜSora 2が著作権侵害のリスクを抱えているのか、その根本的な仕組みと、

OpenAIの法的な見解、そしてどのような場合に「侵害」と判断されるかについて解説します。

なぜ著作権侵害になる?学習データと生成の仕組み

Sora 2が著作権侵害のリスクを抱える最大の理由は、その「学習データ」にあります。

Sora 2は、インターネット上に存在する膨大な量の動画、画像、テキストデータを学習しています。

この学習データには、当然ながら著作権で保護された映画、アニメ、テレビ番組、個人の動画作品などが大量に含まれています。

Sora 2は、これらのデータを「記憶」しているわけではなく、データに含まれるパターンやスタイル、

オブジェクトの関係性などを統計的に学習し、それを基に新しい動画を生成します。

しかし、特定のスタイルやキャラクター、シーンを学習データから強く学習しすぎた場合、ユーザーのプロンプトに応じて、既存の著作物と酷似した(専門用語で「実質的類似性」がある)動画を出力してしまう可能性があります。

例えば、ユーザーが「有名な魔法使いの少年が空飛ぶ箒に乗るシーン」と指示した場合、Sora 2が『ハリー・ポッター』の映像を強く学習していれば、

その作品の特定のシーンやキャラクターデザインに酷似した動画を生成するかもしれません。

もし、生成された動画が元の作品と法的に「類似している」と判断されれば、それを商用利用したユーザーは、元の作品の著作権者から著作権侵害で訴えられるリスクを負うことになります。

Sora 2がどのように動画を生成し、物理世界をシミュレートしようとしているのか、その技術的な背景はこちらの公式技術レポートで解説されています。 https://openai.com/index/video-generation-models-as-world-simulators/

学習データは「公正利用(Fair Use)」?OpenAIの見解

Sora 2のような生成AIの学習データが著作権で保護されたコンテンツを含むことについて、OpenAIをはじめとするAI開発企業は、米国の著作権法における「公正利用(Fair Use)」にあたるため適法である、と主張しています。

Fair Useとは、著作権者の許可なく著作物を利用できる特定の例外規定です。

AIの学習は、元の作品をコピーして市場で競合させるためではなく、

作品に含まれるパターンを学習し、全く新しい「変容的(Transformative)」なコンテンツを生み出すために利用しているため、Fair Useに該当するというのがOpenAI側の論理です。

しかし、この主張は世界中で法的な議論の真っ只中にあります。

著作権者側(アーティスト、出版社、映画会社など)は、「学習自体が大規模な無断複製であり、

AIが生成したコンテンツが元の作品の市場を奪う」として、多くの訴訟を起こしています。

2025年現在、この問題に関する明確な司法的・立法的結論はまだ出ていません。

つまり、Sora 2の学習データ(ひいてはSora 2自体)が適法であるか違法であるかは、法的にグレーゾーンな状態です。

商用利用するユーザーは、この根本的な法的リスクが存在することを認識しておく必要があります。

仮にAIの学習が違法と判断された場合、AIが生成したコンテンツの利用にも影響が及ぶ可能性があります。

生成AIと著作権、特に「公正利用(Fair Use)」に関する法的な議論については、米国議会調査局(CRS)のこちらのレポートが参考になります。 https://www.congress.gov/crs-product/LSB10922

動画が「著作権侵害」と判断される基準

Sora 2で生成した動画が、法的に「著作権侵害」と判断されるかどうかは、主に「依拠性」と「実質的類似性」という2つの基準で決まります。

「依拠性」とは、既存の著作物(元の作品)にアクセスし、それに基づいて作成したかどうか、という点です。

Sora 2は元の作品を学習データとしてアクセスしているため、この点は(間接的に)認められる可能性が高いです。

より重要なのが「実質的類似性」です。

これは、Sora 2が生成した動画と、元の作品が、表現の本質的な部分で酷似しているかどうかを指します。

単に「魔法使いの少年」というアイデアが似ているだけでは侵害になりません(アイデアは著作権で保護されないため)。

しかし、キャラクターの具体的なデザイン、衣装、背景の特定の構図、独自のカメラワークなど、

元の作品の「創作的な表現」が酷似している場合、実質的類似性が認められ、著作権侵害となる可能性が高まります。

例えば、Sora 2で生成したキャラクターが、明らかにディズニーのミッキーマウスや、特定のジブリ作品のキャラクターだと識別できる場合、それは高いリスクを伴います。

商用利用する際は、生成された動画が既存の特定の作品と酷似していないか、特に「表現」レベルで似すぎていないかを慎重にチェックする必要があります。

【要注意】AI動画生成で起こりうる著作権トラブル事例

Sora 2のようなAI動画生成ツールの商用利用が進むにつれ、具体的な著作権トラブルの事例も報告され始めています。

これらはSora 2自体の事例ではないかもしれませんが、AI生成全般に共通するリスクを示しています。

ここでは、Sora 2の商用利用において特に注意すべき、典型的なトラブル事例を3つのパターンに分けて解説します。

これらの事例を知ることで、何を避けるべきかが明確になります。

事例1:実在の人物やキャラクターを無断で生成

最も多く、かつ法的に問題になりやすいのがこのケースです。

ユーザーが「(特定の俳優)が(特定の商品)を宣伝する動画」や、「(人気アニメのキャラクター)が踊る動画」といったプロンプトを入力し、それに酷似した動画を生成・公開してしまう事例です。

実在の人物(特に有名人)に酷似した動画を無断で商用利用した場合、著作権だけでなく、「肖像権」や「パブリシティ権」(有名人の氏名や肖像が持つ経済的価値を保護する権利)の侵害に問われます。

俳優やアーティストが、自分のイメージが勝手に使われたとして、AI利用者に対して損害賠償を請求する訴訟も起きています。

また、既存のアニメや映画のキャラクターを無断で生成し、例えば自社商品のプロモーション動画に使用した場合、元の作品の著作権者(制作会社など)から著作権侵害として警告を受けたり、

使用差し止めを求められたりするケースがあります。

Sora 2は意図的に特定の人物やキャラクターを生成しないよう安全対策が施されていますが、プロンプトの工夫次第で類似したものが生成される可能性はゼロではありません。

事例2:既存の作品と酷似した動画を生成

キャラクターや人物だけでなく、動画の「スタイル」や「シーン」が既存の作品と酷似してしまうトラブルも発生しています。

例えば、「(特定の有名映画監督)の作風で、未来の都市を描く」といったプロンプトで生成した動画が、その監督の特定の映画のワンシーンと構図や色使い、編集のリズムまでそっくりになってしまうケースです。

この場合、アイデアではなく「表現スタイル」が著作権で保護される対象かという難しい議論になりますが、元の作品の「表現の本質的な特徴」を捉えていると判断されれば、著作権侵害(翻案権の侵害など)にあたる可能性があります。

また、AIが特定のアーティストの絵画やイラストのスタイルを過度に学習し、そのアーティストの「画風そっくり」の動画を生成した場合、アーティスト本人やファンコミュニティから「盗作だ」と強く非難され、企業のブランドイメージが大きく損なわれる(炎上する)リスクもあります。

法的な侵害にあたらないとしても、特定のクリエイターのスタイルを安易に模倣する商用利用は、倫理的な観点からも避けるべきです。

事例3:意図せずブランドロゴなどが映り込み

Sora 2の商用利用において、ユーザーが意図しない形で著作権や商標権を侵害してしまうリスクもあります。

それは、生成された動画の背景に、実在する企業の「ブランドロゴ」や「登録商標」が偶然映り込んでしまうケースです。

Sora 2は、現実世界の風景や都市のデータを学習しています。

そのため、「ニューヨークの街並み」といったプロンプトで動画を生成すると、背景の看板にコカ・コーラやナイキといった、Sora 2が学習したロゴに似た(あるいはそのままの)画像が生成されてしまうことがあります。

これを商用利用、特に自社の広告として使用した場合、その他社の商標権を侵害しているとみなされたり、その他社が自社の製品を「後援・推奨」しているかのような誤解(不正競争防止法違反)を招いたりする可能性があります。

生成された動画は、隅々まで注意深く確認し、意図しないブランドロゴや登録商標が映り込んでいないか、もし映り込んでいた場合は、その部分を編集で削除またはぼかすといった処理が必須です。

著作権だけじゃない!Sora 2商用利用の法的リスクと課題

Sora 2の商用利用におけるリスクは、著作権侵害だけにとどまりません。

AIが生成するリアルな映像は、肖像権やプライバシー、さらにはAI技術そのものの限界といった、多角的な課題を私たちに突きつけます。

ここでは、著作権以外で見落としてはならない法的なリスクと、Sora 2をビジネスで活用する上での技術的な課題について掘り下げます。

実在の人物そっくりな動画は危険?肖像権・パブリシティ権

Sora 2の技術が進化し、プロンプト次第で実在の人物(特に有名人)と見分けがつかないほどリアルな動画を生成できるようになった場合、「肖像権」と「パブリシティ権」の侵害が深刻な法的リスクとなります。

「肖像権」は、すべての人が持つ、みだりに自分の顔や姿を撮影・公表されない権利(プライバシー権の一種)です。

「パブリシティ権」は、主に有名人が持つ、その氏名や肖像が持つ顧客誘引力(経済的価値)を独占的に利用する権利です。

たとえSora 2が生成した「AIモデル」であっても、それが特定の有名人A氏を連想させるほど酷似しており、それをA氏の許可なく商用利用(例えば、自社商品の広告塔として使う)した場合、A氏からパブリシティ権の侵害として訴えられる可能性が極めて高いです。

これは、消費者が「A氏がこの商品を推奨している」と誤解することを防ぐためでもあります。

一般人の場合でも、特定の個人の顔写真を基に動画を生成したり、偶然生成されたAIの顔が特定の個人に酷似していて、その人の社会的評価を下げるような文脈で使用したりすれば、肖像権や名誉毀損の問題に発展する恐れがあります。

Sora 2の商用利用では、生成された「人物」が実在の誰かを想起させないか、細心の注意が必要です。

Sora 2の技術的な限界(不自然な表現)と商用利用時の課題

Sora 2は初代Soraから飛躍的に進化しましたが、それでも完璧ではありません。

商用利用する上では、その「技術的な限界」を理解しておくことが重要です。

Sora 2は物理法則の理解を深めましたが、依然として複雑な相互作用や長時間の因果関係において、

不自然な挙動(例えば、液体が不自然に流れる、影の向きが突然変わる、人物の手の指が不自然になる)を示すことがあります。

これらの「AIのクセ」や「不気味の谷」と呼ばれる現象は、

特に高品質なブランドイメージを訴求したい広告映像などでは致命的な欠点となり得ます。

また、プロンプトで意図した通りの精密なコントロールが難しい場合もあります。

「もう少しだけ右を向いてほしい」「この商品のロゴを正確にこの角度で見せたい」といった、

商業映像で求められるミリ単位の調整は、現状のSora 2ではまだ困難な場合があります。

これらの技術的な限界は、Sora 2を「万能な映像制作ツール」としてではなく、「強力な映像素材の生成ツール」または「アイデア出しの補助ツール」として捉える必要があることを示しています。

商用利用の現場では、Sora 2で生成した動画をベース素材とし、最終的には人間のクリエイターが編集・修正(レタッチ)を加えるというワークフローが現実的です。

自分の作品がSora 2の学習に使われないようにする方法(オプトアウト)

Sora 2の商用利用を考える企業やクリエイターにとって、「自社(自分)が著作権を持つコンテンツを、Sora 2の将来のバージョンアップのための学習データとして使われたくない」という懸念も生じます。

OpenAIは、DALL-EやChatGPTにおいて、ユーザーが入力したデータや生成したコンテンツを、規約に基づきAIの改善(学習)に利用する場合があるとしています。

ただし、法人向けプラン(ChatGPT Enterpriseなど)やAPI経由での利用に関しては、ユーザーデータをAIの学習には利用しない(オプトアウトがデフォルトである)と明言しています。

Sora 2に関しても、同様のポリシーが適用されると考えられます。

個人向けのプランでSora 2を利用する場合、設定画面や専用のフォームから「オプトアウト(学習への利用を拒否)」の申請ができる可能性があります。

機密性の高い映像(未公開の製品情報など)をSora 2で編集・生成しようとする場合や、自社の著作物を学習データとして提供したくない場合は、必ずOpenAIのデータ利用ポリシーを確認し、オプトアウト設定を行うか、データが学習に使われないことが保証されている法人向けプランやAPIを選択することが不可欠です。

OpenAIがSoraのデータをどのように管理し、学習への利用(オプトアウト)についてどう規定しているか、こちらの公式FAQで詳細を確認できます。 https://help.openai.com/en/articles/10249777-sora-data-controls-faq

Sora 2を安全に商用利用するために守るべき5つのルール

Sora 2は強力なツールですが、その商用利用には多くの法的・倫理的リスクが伴います。

これらのリスクを回避し、Sora 2の恩恵を最大限に受けるためには、利用者が遵守すべき明確なルールが必要です。

ここでは、Sora 2を安全に商用利用するために、すべてのユーザーが守るべき5つの基本的なルールを解説します。

これらを実践することが、トラブルを未然に防ぐ鍵となります。

1. 実在の人物・キャラクター・ブランド名をプロンプトに使わない

著作権、肖像権、パブリシティ権、商標権の侵害リスクを最小限に抑えるため、プロンプト(指示文)に、実在する特定の人物名(俳優、政治家、アスリートなど)、既存の著作物(映画、アニメ)のキャラクター名、そして実在する企業のブランド名やロゴを連想させる単語を含めてはいけません。

例えば、「トム・クルーズ風の男性が」「ピカチュウのような生き物が」「コカ・コーラのCMのように」といった指示は避けるべきです。

OpenAIの安全フィルターがこれらのプロンプトをブロックする可能性もありますが、それを回避しようとすることは規約違反にあたります。

「中年のアクション俳優風の男性が」「黄色い電気を放つ小動物が」「赤い炭酸飲料の爽快なCMのように」といった、一般的で抽象的な表現に留める必要があります。

特定の固有名詞に依存しない、オリジナルの表現を心がけてください。

2. 既存の作品に酷似させない(オリジナリティを意識する)

Sora 2が生成した動画が、既存の特定の映画、アニメ、絵画、写真などと酷似していないかを確認することが重要です。

特定のアーティストや監督の「作風」をプロンプトで指定することは、その作風が一般的なスタイル(例:「サイバーパンク風」)でない限り、著作権侵害のリスクを高めます。

意図せず似てしまった場合でも、法的には問題となる可能性があります。

商用利用、特に広告や公に発表する作品として利用する場合は、生成された動画が既存のどの作品とも「実質的類似性」を持たないか、慎重に評価する必要があります。

不安な場合は、複数の動画を生成(ガチャ)して、最もオリジナリティが高いと感じられるものを選択するか、Sora 2の生成物をあくまで「素材」として捉え、人間が大幅に編集・加工を加えて、独自の創作物として仕上げるべきです。

AIに依存しすぎず、最終的な成果物に人間としての創作的な寄与を加える意識が重要です。

3. 「AI生成」であることの明記を検討する

現状、Sora 2で生成した動画を商用利用する際に「AI生成である」と明記する法的な義務はありません(2025年10月現在)。

しかし、透明性と倫理的な観点から、AI生成であることを開示することが強く推奨されます。

特に、Sora 2が生成した「人物」があたかも実在のモデルであるかのように見せたり、「風景」があたかも実際のロケーション撮影であるかのように見せたりすることは、消費者や視聴者に誤解を与える可能性があります。

例えば、ニュース報道やドキュメンタリーでSora 2の映像を事実として使うことは、深刻な誤情報(ディスインフォメーション)につながります。

企業のウェブサイトや広告、SNS投稿などでSora 2の動画を使用する際は、「この映像はAIによって生成されました」や「#AIgenerated」といった注釈を小さく記載することを検討してください。

こちらは生成AIの企業利用リスクとその対策、注意点を徹底解説した記事です。 合わせてご覧ください。

これは、消費者の誤解を防ぐだけでなく、AI技術を誠実に活用しているという企業の透明性を示すことにもつながり、長期的なブランドの信頼構築に寄与します。

4. 公開前に人の目で権利侵害がないかチェックする

Sora 2が生成した動画をそのまま商用利用として公開する前に、必ず人間の目(できれば法務担当者や知財に詳しい専門家)による最終チェックを行うプロセスを組み込んでください。

AIは便利ですが、万能ではありません。チェックすべき項目は多岐にわたります。

まず、前述の「既存の作品との類似性」や「実在の人物との酷似」がないか。

次に、意図しない「ブランドロゴ」や「登録商標」、「著作権表示(コピーライト表記)」などが背景に映り込んでいないか。さらに、生成された人物の服装や背景の建物、小道具などが、特定の文化や宗教において不適切または攻撃的な意味合いを持っていないか、といった倫理的な側面も確認が必要です。

自動化されたワークフローの中に、必ずこの「人間によるレビュー」のステップを設けることが、重大な法的・炎上リスクを防ぐための最後の砦となります。

5. 常に最新の利用規約とポリシーを確認する

AI技術とそれを取り巻く法律は、前例のないスピードで日々進化・変化しています。Sora 2の商用利用に関するルールも例外ではありません。

OpenAIは、社会的な議論や法的な判例、技術の進歩に応じて、利用規約(Terms of Use)やコンテンツポリシー(Content Policy)を頻繁に更新します。

今日許可されていた利用方法が、明日には禁止される可能性もゼロではありません。

特に、商用利用を継続的に行う企業やクリエイターは、最低でも数ヶ月に一度はOpenAIの公式ドキュメントに目を通し、商用利用に関するライセンスや禁止事項に変更がないかを確認する習慣をつけるべきです。

また、AIと著作権に関する最新の判例や法改正の動向にもアンテナを張っておくことが、将来的なリスクを予見し、適応するために不可欠です。

「知らなかった」では済まされないのが、ビジネスにおけるコンプライアンスです。

Sora 2商用利用のOK例とNG例

Sora 2を安全に商用利用するためには、具体的な「できること」と「してはいけないこと」の境界線を理解することが近道です。

規約や法律は複雑ですが、具体的なユースケースに落とし込むことで、リスクを体感的に学べます。

ここでは、Sora 2の商用利用において、規約違反やトラブルにつながりやすい「NG例」と、

比較的安全にビジネス活用できる「OK例」を具体的に紹介します。

【NG例】規約違反やトラブルになりやすい使い方

以下に示すような使い方は、OpenAIの規約に違反したり、第三者の権利を侵害したりする可能性が極めて高く、Sora 2の商用利用において絶対に避けるべきです。

まず、実在の有名人A氏にそっくりな人物をSora 2で生成し、自社製品の推薦コメントを言わせるような広告動画を作成・公開すること。

これはパブリシティ権の侵害に直結します。

次に、有名アニメ映画(例:スタジオジブリ作品)のキャラクターや背景美術と酷似した動画を生成し、それを自社のYouTubeチャンネルのアニメーションとして公開し、広告収益を得ること。

これは著作権(翻案権)の侵害にあたる可能性が非常に高いです。

また、「政治家B氏が不正行為を認める」といった内容のフェイク動画(ディープフェイク)を生成し、選挙運動や情報操作に利用すること。

これはOpenAIのコンテンツポリシーで厳格に禁止されており、名誉毀損や公職選挙法違反などの犯罪にも問われる可能性があります。

さらに、プロンプトに「(特定の自動車メーカー)のロゴが入った車」と入力し、そのブランドロゴが映り込んだ動画を、自社の競合他社の製品比較広告に使用すること。

これは商標権の侵害および不正競争防止法違反となるリスクがあります。

【OK例】ビジネスで安全に活用するための使い方

一方で、以下の例のように、オリジナリティを重視し、他者の権利を侵害しない範囲であれば、Sora 2はビジネスの強力な味方となります。

例えば、自社ウェブサイトやブログ記事のアイキャッチとして使用するために、「近未来のオフィスで働く、多様な人種の抽象的なシルエット」といった、特定の個人を識別できない動画を生成すること。

これは肖像権のリスクを最小限に抑えられます。

また、新商品のプロモーションビデオ用に、「黄金色の液体がスローモーションでグラスに注がれ、シズル感があふれる」といった、具体的なブランド名を一切含まない、抽象的で美しいイメージ映像をSora 2で複数生成し、その中から最適なカットを選んで編集素材として使用すること。

SNSマーケティング用には、「季節感(例:桜、紅葉)を取り入れた、オリジナルのマスコットキャラクター(動物ベースなど)がコミカルに動く短尺動画」を生成することも有効です。この際、マスコットが既存のどのキャラクターにも似ていないことを確認する必要があります。

さらに、社内研修用のeラーニング教材として、「ビジネスマナーの悪い例(例:不適切な身振り手振り)」を、実在の従業員を使わずにSora 2で生成した架空の人物で再現する動画を作成することも、プライバシー保護の観点から有効な活用法と言えるでしょう。

Sora 2の使い方と始め方

Sora 2の強力な機能と商用利用の可能性を理解したところで、次に気になるのは「どうすればSora 2を使えるのか」という点でしょう。

OpenAIの最先端モデルは、段階的に提供が開始されるのが通例です。

ここでは、2025年10月現在のSora 2の利用資格やアクセス方法、そして動画を生成するための基本的なステップについて解説します。

Sora 2は誰でも使える?利用資格とウェイトリスト登録

Sora 2は、初代Soraの発表時と同様に、リリース初期段階では一般の全ユーザーに即時公開されているわけではありません。

OpenAIは、技術の安全性や社会的影響を慎重に評価するため、まずは一部の「レッドチーム(安全性を評価する専門家)」、ビジュアルアーティスト、デザイナー、映画制作者などに限定してアクセスを提供しています。

一般ユーザーがSora 2を利用するためには、OpenAIの公式サイトからウェイトリスト(待機者リスト)に登録する必要がある場合があります。

ただし、Sora 2の技術は、ChatGPTやDALL-E 3と同様に、最終的にはChatGPTの有料プラン(PlusやTeamなど)に統合されていく可能性が高いです。

2025年10月現在、ChatGPTの最上位プランの契約者や、特定のAPI利用企業に対して、Sora 2へのアクセス権が順次拡大されています。

Sora 2をいち早く利用したい場合は、OpenAIの公式発表を常にチェックし、有料プランへの加入やウェイトリストへの登録を検討するのが現実的です。

無料プランのユーザーがSora 2の全機能(特に商用利用可能な高解像度生成)を使えるようになるまでには、まだ時間がかかると予想されます。

Sora 2の基本的な使い方(動画生成のステップ)

Sora 2へのアクセス権を取得した後、動画を生成するプロセスは非常に直感的です。

多くの場合、ChatGPTやDALL-E 3を使ったことがあるユーザーであれば、すぐに馴染むことができます。

基本的なステップは以下の通りです。

まず、Sora 2が組み込まれたインターフェース(ChatGPTのチャット画面や専用の生成ページ)にアクセスします。

次に、動画生成用のテキスト入力欄(プロンプトボックス)に、作成したい動画の内容を具体的に記述します。

例えば、「夕暮れのビーチを、楽しそうに走るゴールデンレトリバー。スローモーションで。」のように、シーン、被写体、アクション、スタイルを詳細に指定します。

プロンプトを入力し、「生成(Generate)」ボタンを押すと、Sora 2が動画の生成を開始します。

動画生成は画像よりも時間がかかり、プロンプトの複雑さや要求する動画の長さに応じて、数十秒から数分待つことになります。

生成が完了すると、動画が画面に表示されます。

生成された動画を確認し、イメージ通りであればダウンロードします。

もしイメージと異なる場合は、プロンプトを修正して(例:「もっとスローモーションを強調して」「背景をよりドラマチックに」)、

再度生成を試みます(イテレーション)。

この「プロンプト入力 → 生成 → レビュー → プロンプト修正」のサイクルを繰り返すことで、

理想の動画に近づけていくのが、Sora 2活用の基本的な流れとなります。

Sora 2の商用利用に関するよくある質問(FAQ)

Sora 2の商用利用に関しては、多くの疑問や不安が寄せられます。

規約やリスクは複雑であり、具体的なケースでどう判断すべきか迷うことも多いでしょう。

ここでは、Sora 2の商用利用を検討している方から特によく寄せられる質問(FAQ)をピックアップし、

専門家の視点から分かりやすく回答します。

Sora 2で生成した動画の責任は誰が負うのですか?

Sora 2で生成した動画に関する法的な責任は、すべて「ユーザー」が負います。

これはOpenAIの利用規約で明確に定められています。

OpenAIはSora 2という「ツール」を提供しているにすぎません。

そのツールを使って、もし著作権を侵害する動画や、

他人の名誉を毀損する動画、法律に違反する動画を生成し、

それを公開・商用利用した場合、法的な追及を受けるのはAI(OpenAI)ではなく、

その指示(プロンプト)を出して動画を生成・利用したユーザー本人です。

例えば、Sora 2で生成した動画が原因で第三者から訴訟を起こされた場合、

その損害賠償責任や弁護士費用などは、すべてユーザーが負担することになります。

「AIが勝手に作った」という言い訳は通用しません。

だからこそ、本記事で解説したような安全な利用ルールを守り、

公開前に人間の目で厳しくチェックすることが不可欠なのです。

Sora 2(Sora)とSora 2の違いは何ですか?

「Sora」(初代Sora)は、2024年初頭にOpenAIが発表した動画生成モデルの最初のバージョンです。

テキストから最大1分程度の動画を生成できる能力で世界を驚かせましたが、

主に研究者や一部のクリエイター向けに限定的に提供されました。

物理法則の理解に時折誤りが見られたり、長時間のシーンで一貫性を保つのが難しいといった課題も残っていました。

「Sora 2」は、その初代Soraのフィードバックと、

OpenAIの最新基盤モデル(GPT-5世代の技術)を基に開発された、次世代の動画生成モデルです。

Sora 2は、初代Soraと比較して、以下の点が大幅に強化されています。

- 物理法則のより正確な理解:物が不自然に消えたり、重力に反したりするエラーが劇的に減少しました。

- 長時間の一貫性:数分にわたる動画でも、キャラクターの容姿や服装、背景の一貫性が保たれやすくなりました。

- プロンプトへの忠実度:より複雑で詳細なプロンプトのニュアンスを正確に映像化できるようになりました。

- 高解像度と品質:生成される動画の解像度とリアリティが向上し、商用利用により適した品質になりました。

簡単に言えば、Sora 2は初代Soraの課題を克服し、

よりプロフェッショナルな映像制作の現場での商用利用に耐えうるよう、性能と安定性を高めた「後継モデル」です。

商用利用でトラブルが起きた場合、OpenAIは補償してくれますか?

原則として、OpenAIはユーザーがSora 2の利用によって起こしたトラブル(著作権侵害訴訟など)について、ユーザーを補償する義務を負いません。

前述の通り、生成されたコンテンツの責任はユーザーにあるためです。

ただし、OpenAIは「Copyright Shield(著作権シールド)」と呼ばれる、

特定の法人向けプラン(ChatGPT Enterpriseなど)の利用者を対象とした補償プログラムを提供しています。

これは、ユーザーがOpenAIのサービス(ChatGPTやDALL-E)を規約通りに利用していたにもかかわらず、

生成されたコンテンツが原因で著作権侵害の申し立てを受けた場合に、

OpenAIが発生した法的費用などを肩代わり(補償)するというものです。

Sora 2の商用利用についても、このCopyright Shieldの対象となる可能性があります。

もし、企業としてSora 2を本格的に商用利用し、万が一の際の訴訟リスクに備えたいのであれば、

この補償プログラムが含まれる法人向けプランやAPI利用契約を検討することが賢明です。

ただし、この補償を受けるには、ユーザーがOpenAIの規約を完全に遵守していたこと(禁止されたプロンプトを使っていない等)が条件となります。

Sora 2で生成した動画をYouTubeで収益化しても問題ありませんか?

Sora 2で生成した動画をYouTubeにアップロードし、広告収益を得る(収益化する)ことは、OpenAIの規約上は「商用利用」にあたるため、原則として問題ありません。

ただし、注意すべき点が2つあります。

1点目は、本記事で繰り返し述べてきた「著作権侵害」のリスクです。

もし生成した動画が既存の映画や音楽、他者のYouTube動画と酷似していた場合、

YouTubeのコンテンツIDシステムによって自動的に著作権侵害と判定されたり、

権利者から申し立てを受けたりして、動画が削除されたり、収益が剥奪されたりする可能性があります。

2点目は、YouTube側のポリシーです。

YouTubeは、AIによって自動生成されたコンテンツや、

オリジナリティの低いコンテンツ(例:単なるテキストの読み上げ、同じ映像の繰り返し)に対する

収益化の審査を厳格化しています。

Sora 2で動画を生成するだけでなく、そこに人間によるナレーション、解説、独自の編集、物語性といった「付加価値」を加え、「人間の創作的な寄与」が認められる動画にしなければ、YouTubeパートナープログラムの審査に通らない可能性があります。

Sora 2の動画をそのままアップロードするだけでは、収益化は難しいと考えた方が良いでしょう。

動画生成AIは「脅威」か「道具」か?Sora 2時代に生き残るクリエイターの分岐点

Sora 2の登場は、世界中の映像・クリエイティブ業界に衝撃を与えました。「プロンプト一つで動画が作れるなら、映像クリエイターの仕事はなくなるのではないか」という不安の声が、現実味を帯びて語られています。

しかし、新しい技術が既存の仕事を脅かすという議論は、歴史上何度も繰り返されてきました。重要なのは、技術に「使われる」のか、技術を「使いこなす」のか、という点です。

スタンフォード大学人間中心AI研究所(HAI)などの研究では、生成AIは人間の仕事を単純に「代替」するのではなく、人間の能力を「増強」するツールとしての側面が強いと指摘されています。

Sora 2の登場によって淘汰される可能性があるのは、AIでもできる「作業」、例えば指示された通りの簡単な編集や、ありふれた素材映像の生成だけを行うオペレーター的な役割です。

一方で、AI時代に価値を高めるのは、「AIを使いこなすクリエイター」です。

彼らに共通するのは、以下の3つの能力です。

- 問いを立てる力(企画力):

どんなにAIが進化しても、「何を作るべきか」「何を伝えるべきか」という根源的な企画やコンセプトは人間にしか生み出せません。 - AIを導く力(ディレクション能力):

AI(Sora 2)は優れた俳優やカメラマンかもしれませんが、監督は人間です。AIに的確な指示(プロンプト)を出し、生成された無数の素材から最高の瞬間を選び取る編集能力が求められます。 - 仕上げる力(品質管理):

AIの生成物は完璧ではありません。不自然な部分を修正し、最終的な作品として世に出せる品質に仕上げる「最後の砦」としての役割は、ますます重要になります。Sora 2は、単なる「動画作成ツール」ではなく、「クリエイティビティの増幅器」です。それを脅威と捉えるか、最強の道具として使いこなし、より高次元の創作活動に時間を使うかは、私たち自身にかかっているのです。引用元:スタンフォード大学人間中心AI研究所(HAI)の「AI Index Report 2024」では、生成AIが特定のタスクにおいて人間のパフォーマンスを上回る一方で、人間のスキルを補完し、特にスキルの低い労働者の生産性を向上させる効果が示されています。(Stanford University HAI, “AI Index Report 2024” 2024年)

まとめ

「Sora 2」に代表される動画生成AIは、マーケティングやコンテンツ制作のあり方を根本から変えようとしています。企業は、この革新的な技術をいち早く取り入れ、業務効率化や新たな価値創出につなげたいと考えています。

しかし、実際には「Sora 2のような高度なAIをどうビジネスに組み込めばいいか分からない」「著作権やセキュリティのリスク管理ができる人材がいない」といった理由で、本格的な導入に二の足を踏む企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、Sora 2のような最新AI技術を含む200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、動画のアイデア出しや構成案作成、記事コンテンツの自動生成、さらにはマーケティング素材の生成支援など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、企業がAI利用で懸念する情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「どの業務にAIを使えば効果的か」「著作権リスクをどう回避するか」といった初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプロンプト技術や高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化やコンテンツ制作の高速化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。