「旅行業界でDXを進めたいけど、具体的に何をすればいいかわからない…」

「他の企業や自治体の成功事例を参考にして、失敗しないDXを推進したい」

こういった悩みや考えを持つ観光事業者の方も多いのではないでしょうか。

本記事では、旅行DXの基礎知識から、具体的な成功事例15選、推進のポイントや課題までを網羅的に解説します。

国内外の観光客のニーズが多様化し、人手不足が深刻化する今、旅行DXは持続可能な観光地経営に不可欠な要素です。

この記事を読めば、自社や自分の地域で取り組むべきDXのヒントがきっと見つかります。ぜひ最後までご覧ください。

旅行DXの基礎知識:そもそも観光DXとは?【事例と共に解説】

まず、旅行DXを正しく理解するために、その基本的な意味や目指す姿について解説します。

- DX(デジタルトランスフォーメーション)の基本的な意味

- 観光・旅行業界におけるDXの定義

- 旅行DXが目指すものとは

これらの基礎知識を押さえることで、今後の事例紹介や推進ポイントの解説がより深く理解できるようになります。

それでは、1つずつ見ていきましょう。

DX(デジタルトランスフォーメーション)の基本的な意味

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、単にデジタルツールを導入することではありません。

その本質は、「デジタル技術を活用して、ビジネスモデルや業務プロセス、さらには企業文化そのものを根本的に変革し、新たな価値を創出すること」にあります。

経済産業省の定義によれば、DXは「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」とされています。

つまり、デジタル化は手段であり、その先の「変革」こそがDXの目的なのです。

こちらは観光庁が公開している観光DXの推進に関する公式のとりまとめ資料です。国が目指す方向性について詳しく解説されています。 合わせてご覧ください。 https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001767167.pdf

観光・旅行業界におけるDXの定義

観光・旅行業界におけるDXとは、デジタル技術を用いて、旅行者の体験価値向上と観光事業者の生産性向上を両立させる取り組みを指します。

具体的には、予約システムや決済のスムーズ化、多言語対応チャットボットによる案内、AR/VR技術を使った新たな観光コンテンツの提供などが挙げられます。

これらは旅行者の利便性を高めるだけでなく、事業者側の業務効率化やデータに基づいたマーケティング戦略の立案にも繋がります。

単なるデジタルツールの導入にとどまらず、収集したデータを活用して新たなサービスを創出し、旅行者一人ひとりに最適化された体験を提供することが、観光・旅行業界におけるDXの核心と言えるでしょう。

旅行DXが目指すものとは

旅行DXが最終的に目指すのは、「旅行者」と「事業者」、そして「地域」の三方にとってより良い関係を築き、持続可能な観光を実現することです。

旅行者にとっては、より快適でパーソナライズされた満足度の高い旅行体験が実現されます。

事業者にとっては、業務効率化による生産性向上や、データ活用による収益最大化が期待できます。

そして地域にとっては、オーバーツーリズムの抑制や、観光資源の保全、地域経済の活性化といった効果が見込めます。

このように、旅行DXは関係者全員にメリットをもたらし、観光地全体の価値を高めていくための重要な戦略なのです。

【最新動向】旅行DXが推進される背景とは?【事例から解説】

なぜ今、これほどまでに旅行DXの推進が叫ばれているのでしょうか。

その背景には、社会やテクノロジーの大きな変化があります。

- 消費者行動の変化(コト消費・パーソナライズ化)

- テクノロジーの進化と普及

- インバウンド回復と多様なニーズへの対応

- 人手不足の深刻化と生産性向上の必要性

- 持続可能な観光(サステナビリティ)への配慮

これらの背景を理解することで、旅行DXの重要性をより深く認識できるはずです。

消費者行動の変化(コト消費・パーソナライズ化)

現代の旅行者は、単に有名な観光地を訪れる「モノ消費」から、その土地ならではの体験や文化交流を重視する「コト消費」へと価値観をシフトさせています。

また、SNSの普及により、画一的なパッケージツアーではなく、自分だけの特別な体験を求めるパーソナライズ化のニーズが非常に高まっています。

このような消費者行動の変化に対応するためには、デジタル技術の活用が不可欠です。

例えば、顧客の予約履歴や閲覧データを分析し、個々の興味に合わせた旅行プランや体験アクティビティを提案することで、顧客満足度を大幅に向上させることができます。

テクノロジーの進化と普及

スマートフォンやAI、IoT、5Gといったテクノロジーの急速な進化と普及も、旅行DXを後押しする大きな要因です。

誰もがスマートフォンを持ち、いつでもどこでも情報を得られるようになったことで、旅行の計画から予約、現地での体験、情報発信まで、あらゆるプロセスがデジタル化しました。

事業者は、これらのテクノロジーを活用して、リアルタイムでの情報提供、キャッシュレス決済、ARによる観光ガイドなど、新しい顧客体験を創出できます。

また、AIによる需要予測やダイナミックプライシングの導入は、収益性を高める上で非常に有効な手段となっています。

インバウンド回復と多様なニーズへの対応

新型コロナウイルス感染症の収束に伴い、インバウンド(訪日外国人旅行者)が急速に回復しています。

多様な国や地域から訪れる旅行者は、言語、文化、食習慣、宗教などが異なり、そのニーズも非常に多岐にわたります。

これらの多様なニーズにきめ細かく対応するためには、旅行DXが欠かせません。

例えば、多言語対応の予約サイトやAIチャットボット、翻訳ツール、キャッシュレス決済システムの導入は、外国人旅行者のストレスを軽減し、満足度を高めるために必須の取り組みです。

また、収集したデータを国籍別に分析することで、より効果的なプロモーション戦略を立てることも可能になります。

人手不足の深刻化と生産性向上の必要性

日本の多くの産業と同様に、観光・旅行業界も深刻な人手不足に直面しています。

特に宿泊業や飲食業では、需要が回復する一方で働き手が足りず、機会損失が生じているケースも少なくありません。

この課題を解決するためには、旅行DXによる生産性向上が急務です。

予約管理システムやセルフチェックイン端末、清掃ロボットなどを導入することで、フロント業務やバックオフィス業務を効率化し、省人化を実現できます。

これにより、スタッフはより付加価値の高いおもてなしや接客業務に集中できるようになり、サービス品質の向上にも繋がります。

持続可能な観光(サステナビリティ)への配慮

近年、世界的にSDGsへの関心が高まり、旅行業界においても持続可能な観光(サステナブルツーリズム)が重要なテーマとなっています。

これは、環境保全、文化尊重、地域経済への貢献という3つの側面に配慮した観光のあり方です。

旅行DXは、この持続可能な観光を実現するためにも有効な手段です。

例えば、入場者数をデータで管理し、混雑を平準化することで、オーバーツーリズムによる環境負荷や地域住民への影響を軽減できます。

また、地域の特産品を販売するECサイトを構築したり、デジタル技術で伝統文化体験の魅力を発信したりすることで、地域経済の活性化にも貢献できます。

旅行DXのメリット・デメリットとは?【成功事例で解説】

旅行DXを推進することは、旅行者と事業者の双方に多くのメリットをもたらします。

しかし、一方で導入時のデメリットや注意点も存在します。

- 旅行者側のメリット:利便性の向上と新たな顧客体験の提供

- 事業者側のメリット:マーケティング効果の最大化

- 事業者側のメリット:生産性向上と人材の有効活用

- 事業者側のメリット:業務効率化と人的ミスの削減

- 導入時のデメリットと注意点

ここでは、それぞれのメリットとデメリットを具体的に解説します。

旅行者側のメリット:利便性の向上と新たな顧客体験の提供

旅行者にとって、旅行DXの最大のメリットは利便性の向上です。

スマートフォン一つで、航空券や宿泊施設の予約から、現地での交通手段の確保、飲食店の検索、キャッシュレス決済まで、すべてがシームレスに行えるようになります。

また、AR(拡張現実)を活用した観光ガイドや、VR(仮想現実)による旅行の疑似体験など、デジタル技術はこれまでにない新しい顧客体験を生み出します。

AIが個人の好みに合わせて最適な旅行プランを提案してくれるサービスも登場しており、旅行の計画段階から満足度を高めることが可能です。

事業者側のメリット:マーケティング効果の最大化

事業者にとって、旅行DXはマーケティング活動を劇的に進化させます。

予約サイトや公式アプリ、SNSなどから得られる顧客データを分析することで、ターゲット層の属性や行動パターン、ニーズを正確に把握できます。

このデータに基づき、特定の顧客セグメントに向けたプロモーションを展開したり、パーソナライズされた情報を提供したりすることで、マーケティングの効果を最大化できます。

勘や経験に頼るのではなく、データドリブンな意思決定を行うことで、より効率的かつ効果的な集客が実現するのです。

事業者側のメリット:生産性向上と人材の有効活用

人手不足が深刻な観光業界において、生産性の向上は喫緊の課題です。

旅行DXは、この課題を解決する強力な武器となります。

例えば、クラウド型の予約管理システム(PMS)やサイトコントローラーを導入すれば、予約受付や在庫管理といった定型業務を自動化できます。

これにより、スタッフは単純作業から解放され、顧客へのきめ細やかな対応や新しいサービスの企画など、より創造的で付加価値の高い業務に時間と労力を振り分けることが可能になります。

結果として、従業員の満足度向上や離職率の低下にも繋がり、人材を有効に活用できるのです。

事業者側のメリット:業務効率化と人的ミスの削減

手作業に頼っていた業務をデジタル化することで、業務効率は飛躍的に向上し、ヒューマンエラーを大幅に削減できます。

例えば、宿泊施設におけるフロント業務では、オンラインでの事前チェックインやスマートキーの導入により、対面での手続きを最小限に抑えられます。

また、複数の予約サイトからの予約情報を一元管理するサイトコントローラーは、ダブルブッキングなどの人的ミスを防ぐのに非常に効果的です。

経費精算や勤怠管理などのバックオフィス業務も、専用のクラウドサービスを導入することで効率化でき、経営資源を本業に集中させることが可能になります。

導入時のデメリットと注意点

多くのメリットがある一方で、旅行DXの導入にはデメリットや注意点も存在します。

最大の課題は、システム導入にかかる初期費用や月々のランニングコストです。

特に中小規模の事業者にとっては、このコストが大きな負担となる場合があります。

また、新しいシステムを導入しても、従業員が使いこなせなければ意味がありません。

デジタルツールに対する苦手意識を持つ従業員もいるため、丁寧な研修やサポート体制の構築が不可欠です。

さらに、どのツールやシステムが自社の課題解決に最適なのかを見極めるための知識やノウハウが必要となる点も、注意すべきポイントと言えるでしょう。

【自治体編】旅行DXの先進的な取り組み事例

ここからは、実際に旅行DXを推進している自治体の先進的な取り組み事例を紹介します。

地域が抱える課題に対し、デジタル技術をどのように活用しているかに注目してください。

- 山口県美祢市|生成AIを活用した観光案内

- 山形県西川町|メタバース・NFTの活用

- 愛知県南知多町|電子地域通貨の導入

- 岡山県瀬戸内市|分散型旅行の推進

- 京都府京都市|観光快適度の見える化

- 神奈川県横浜市|リアルタイムデータ分析

- 兵庫県姫路市|ARを活用した観光体験

これらの事例から、自らの地域で応用できるヒントを探してみましょう。

山口県美祢市|生成AIを活用した観光案内

山口県美祢市では、観光客からの問い合わせ対応の効率化と満足度向上を目指し、生成AIを活用した観光案内チャットボットを導入しました。

市の公式LINEアカウントに、観光名所である秋吉台や秋芳洞に関する情報を学習させたAIを搭載。

24時間365日、観光客からの質問に自動で回答できる体制を整えました。

これにより、観光案内所の職員の負担が軽減されただけでなく、夜間や早朝など窓口の閉まっている時間帯でも観光客が必要な情報を得られるようになりました。

AIが答えられない複雑な質問は有人対応に切り替えるなど、ハイブリッドな運用で質の高いサービスを提供しています。

山形県西川町|メタバース・NFTの活用

山形県西川町は、若年層へのアプローチと新たな関係人口の創出を目的に、メタバースやNFTといったWeb3技術を積極的に活用しています。

具体的には、人気ゲーム「フォートナイト」のメタバース上に、町内にある月山のスキー場などを再現した仮想空間を構築しました。

ユーザーはこの空間でゲームを楽しみながら、西川町の魅力を疑似体験できます。

また、ふるさと納税の返礼品として、町内の温泉旅館の宿泊券とセットになったNFT(非代替性トークン)を発行。

これにより、デジタルに関心の高い層からの寄付を集めることに成功し、町の新たなファン獲得に繋げています。

愛知県南知多町|電子地域通貨の導入

愛知県南知多町では、地域内での消費を促進し、経済を循環させることを目的に、スマートフォンアプリで利用できる電子地域通貨「まるごとみなみちたWAON」を導入しました。

旅行者は、クレジットカードなどからアプリにチャージすることで、町内の加盟店でキャッシュレス決済が可能になります。

この取り組みにより、旅行者の利便性が向上しただけでなく、町は購買データを収集・分析できるようになりました。

どの地域から来た人が、どのような店で、いくら使ったかといったデータを把握することで、より効果的な観光施策やマーケティング戦略の立案に役立てています。

岡山県瀬戸内市|分散型旅行の推進

岡山県瀬戸内市では、特定の観光地に人が集中するオーバーツーリズムを避け、市内の周遊を促すために「分散型旅行」をDXの力で推進しています。

市内各所に設置されたデジタルサイネージや観光アプリを通じて、リアルタイムの混雑状況を発信。

混雑している場所を避け、比較的空いている観光スポットや飲食店へと旅行者を誘導する仕組みを構築しました。

また、市内の複数の宿泊施設や体験コンテンツを自由に組み合わせられるオンライン予約システムを導入し、旅行者が自分だけの周遊プランを簡単に作れるようにしています。

これにより、観光客の満足度向上と地域全体への経済効果の波及を両立させています。

京都府京都市|観光快適度の見える化

日本を代表する観光地である京都市は、オーバーツーリズム対策として、観光地の混雑状況を予測し「見える化」する取り組みを進めています。

過去の観光客のデータや公共交通機関の利用状況、気象情報などをAIで分析し、主要な観光スポットの混雑度を予測。

その結果をウェブサイトやアプリ上で「快適」「やや混雑」「混雑」といった形で分かりやすく表示します。

旅行者はこの情報を参考に、比較的空いている時間帯や場所を選んで観光することができます。

これにより、旅行者の満足度向上はもちろん、地域住民の生活環境への負荷軽減にも繋がっています。

神奈川県横浜市|リアルタイムデータ分析

神奈川県横浜市では、データに基づいた観光政策を推進するため、リアルタイムのデータ分析に力を入れています。

携帯電話の位置情報データや、市内の観光施設に設置したカメラの映像などを活用し、観光客の動態をリアルタイムで把握。

どのエリアに、どの時間帯、どのくらいの人が滞在しているかを分析し、そのデータを観光施策の立案やイベント開催時の警備計画などに活かしています。

将来的には、このデータを民間事業者にも提供し、新店舗の出店計画や商品開発などに役立ててもらうことで、市全体の観光産業の活性化を目指しています。

兵庫県姫路市|ARを活用した観光体験

世界遺産・姫路城を有する兵庫県姫路市では、AR(拡張現実)技術を活用して、新たな観光体験を提供しています。

専用のスマートフォンアプリをダウンロードし、城内の特定の場所でカメラをかざすと、画面上にCGで再現されたかつての城の様子や、今は見ることのできない建物の内部などが表示されます。

これにより、観光客は歴史的な背景をより深く、そして直感的に理解することができます。

また、キャラクターと一緒に写真が撮れるARフォトスポットなども用意し、若者やファミリー層が楽しみながら学べるコンテンツを提供することで、幅広い層の集客に成功しています。

【企業・団体編】旅行DXのユニークな取り組み事例

次に、民間企業や各種団体による旅行DXのユニークな取り組み事例を見ていきましょう。

各社が自社の強みや課題に合わせて、特色あるDXを推進しています。

- JTB|ダイナミックプライシングの導入

- VELTRA|オンライン体験ツアーの提供

- 鶴巻温泉 元湯陣屋|クラウド型旅館システムの開発

- LOCAL CRAFT JAPAN|伝統工芸体験のDX化

- さるぼぼコイン|地域独自の電子通貨

- 日本観光振興協会|観光DXプラットフォームの構築

これらの事例は、事業規模に関わらず参考にできる点が数多くあります。

JTB|ダイナミックプライシングの導入

大手旅行会社のJTBは、宿泊施設や交通機関の価格を需要と供給に応じて変動させる「ダイナミックプライシング」を本格的に導入しています。

過去の販売実績や予約状況、競合の価格、周辺イベントの情報といった膨大なデータをAIで分析し、最適な価格をリアルタイムで算出。

これにより、需要が高い時期には価格を上げて収益を最大化し、逆に需要が低い時期には価格を下げて稼働率を高めることが可能になりました。

旅行業界の収益性向上に大きく貢献する取り組みとして注目されています。

VELTRA|オンライン体験ツアーの提供

現地体験アクティビティの予約サイトを運営するVELTRAは、コロナ禍をきっかけに「オンライン体験ツアー」という新しいサービスを開始しました。

世界中の観光ガイドと自宅にいる旅行者をオンラインで繋ぎ、現地の街歩きや料理教室、文化体験などをライブで楽しむことができます。

これにより、時間や場所の制約なく、気軽に海外旅行の雰囲気を味わえるようになりました。

このサービスは、新たな収益源となっただけでなく、将来のリアルな旅行への意欲を喚起する効果も生み出しており、デジタルとリアルを融合させた新しいビジネスモデルとして成功しています。

鶴巻温泉 元湯陣屋|クラウド型旅館システムの開発

神奈川県の老舗旅館「元湯陣屋」は、自社の業務効率化のために開発したクラウド型旅館システム「陣屋コネクト」を、全国の宿泊施設に販売する事業を展開しています。

このシステムは、予約管理、顧客情報、会計、勤怠管理など、旅館運営に必要なあらゆる情報を一元管理できるのが特徴です。

情報を全スタッフでリアルタイムに共有することで、きめ細やかなおもてなしを実現し、顧客満足度を大幅に向上させました。

自らの成功体験を元にしたシステムは多くの宿泊施設から支持を集め、業界全体のDX推進に貢献しています。

LOCAL CRAFT JAPAN|伝統工芸体験のDX化

LOCAL CRAFT JAPANは、日本各地の伝統工芸の工房と旅行者を繋ぐプラットフォームです。

これまで個別に探して予約する必要があった伝統工芸体験を、ウェブサイト上で簡単に検索・予約できる仕組みを構築しました。

多言語対応はもちろん、決済システムも完備しており、インバウンド観光客でもスムーズに利用できます。

デジタル技術を活用して、ニッチながらも価値の高い日本の文化体験を国内外に発信し、職人の収益向上と後継者問題の解決にも貢献している点が特徴です。

さるぼぼコイン|地域独自の電子通貨

岐阜県飛騨高山地域で導入されている「さるぼぼコイン」は、地域独自の電子通貨の成功事例として知られています。

専用アプリを使って加盟店での支払いができ、地域住民と観光客の双方に利用されています。

この仕組みの最大の特徴は、お金が地域内で循環することです。

観光客が支払ったお金が、地域内の店舗や事業者の間で再投資されることで、地域経済全体の活性化に繋がります。

また、利用データを分析することで、観光客の消費動向を把握し、新たな商品開発やサービス改善に活かしています。

日本観光振興協会|観光DXプラットフォームの構築

公益社団法人日本観光振興協会は、全国の観光事業者や自治体がデータを連携・活用できる「観光DXプラットフォーム」の構築を進めています。

これまで各事業者や地域がバラバラに管理していた観光統計データや人流データ、消費データなどを、このプラットフォームに集約。

参加する事業者は、これらのデータを分析し、自社のマーケティングや経営戦略に役立てることができます。

個々の事業者だけでは難しかった大規模なデータ活用を、業界全体で推進しようという取り組みであり、日本の観光産業全体の競争力強化を目指しています。

【地域一体編】旅行DXの広域連携の成功事例

個別の自治体や企業だけでなく、複数の市町村や事業者が連携して広域で旅行DXに取り組む事例も増えています。

エリア全体でDXを推進することで、より大きな効果を生み出すことが可能です。

- 長野県山ノ内町(志賀高原)|エリア一括DX

- 神奈川県箱根町|電子地域通貨とMaaS

- 兵庫県豊岡市(城崎温泉)|データ連携基盤の構築

- 福井県|県全体の観光プラットフォーム

- 北海道(ニセコエリア)|データに基づく観光地経営

これらの事例は、地域連携の重要性を示唆しています。

長野県山ノ内町(志賀高原)|エリア一括DX

日本有数のスノーリゾートである志賀高原エリアでは、複数のスキー場や宿泊施設、交通事業者が連携し、エリア全体のDXを推進しています。

中心となるのは、リフト券のICカード化とウェブでの事前購入システムです。

これにより、観光客は窓口に並ぶことなく、ウェブで購入したリフト券で直接ゲレンデに入ることができます。

また、エリア内のバスや施設で利用できる共通のキャッシュレス決済も導入し、利便性を大幅に向上させました。

収集したデータはエリア全体で共有され、送客やマーケティングに活用されています。

神奈川県箱根町|電子地域通貨とMaaS

人気観光地の箱根では、小田急電鉄が中心となり、デジタル技術を活用した広域での観光サービスを展開しています。

その中核となるのが、デジタルチケット販売や電子地域通貨の機能を持つ観光型MaaS(Mobility as a Service)アプリ「EMot」です。

利用者はこのアプリ一つで、箱根までのロマンスカーや現地の交通機関のチケット購入、観光施設への入場、さらには加盟店での買い物までを完結できます。

移動と消費をシームレスに繋ぐことで、周遊を促進し、エリア全体の消費額向上に貢献しています。

兵庫県豊岡市(城崎温泉)|データ連携基盤の構築

「まち全体がひとつの旅館」というコンセプトを掲げる城崎温泉では、地域内の宿泊施設や店舗がデータを共有するための連携基盤を構築しました。

各施設が持つ予約情報や顧客データ、売上データなどを匿名化した上で集約し、地域全体の人流や消費動向を分析しています。

この分析結果に基づき、混雑の平準化を図るための施策を打ったり、新たな体験コンテンツを開発したりしています。

個々の事業者が「点」で戦うのではなく、地域全体が「面」としてデータを活用することで、観光地としての魅力を高め、持続可能な経営を実現しています。

福井県|県全体の観光プラットフォーム

福井県では、県内全域の観光情報を集約し、一元的に発信する観光プラットフォーム「Fuku-e」を構築・運営しています。

このプラットフォームでは、観光スポットやイベント情報はもちろん、宿泊施設や体験アクティビティの検索・予約も可能です。

AIを活用したチャットボットによる観光案内機能も備えており、旅行者の多様なニーズに対応しています。

県が主導して統一されたプラットフォームを整備することで、情報発信の効率化とブランディング強化を図り、県内への誘客と周遊促進に繋げています。

北海道(ニセコエリア)|データに基づく観光地経営

世界的なスノーリゾートとして知られる北海道のニセコエリアでは、一般社団法人ニセコプロモーションボード(DMO)が中心となり、データに基づく観光地経営(EBM)を実践しています。

宿泊客数や国籍、消費額、SNSでの発信内容といった様々なデータを収集・分析。

その結果をレポートとして公開し、エリア内の事業者や行政と共有しています。

客観的なデータに基づいて地域の現状や課題を正確に把握し、科学的な根拠に基づいたマーケティング戦略や環境整備計画を策定することで、国際的な競争力を持つ観光地としての地位を確立しています。

旅行DX推進の主な取り組み内容とは?【具体的事例】

旅行DXを推進するためには、具体的にどのような取り組みがあるのでしょうか。

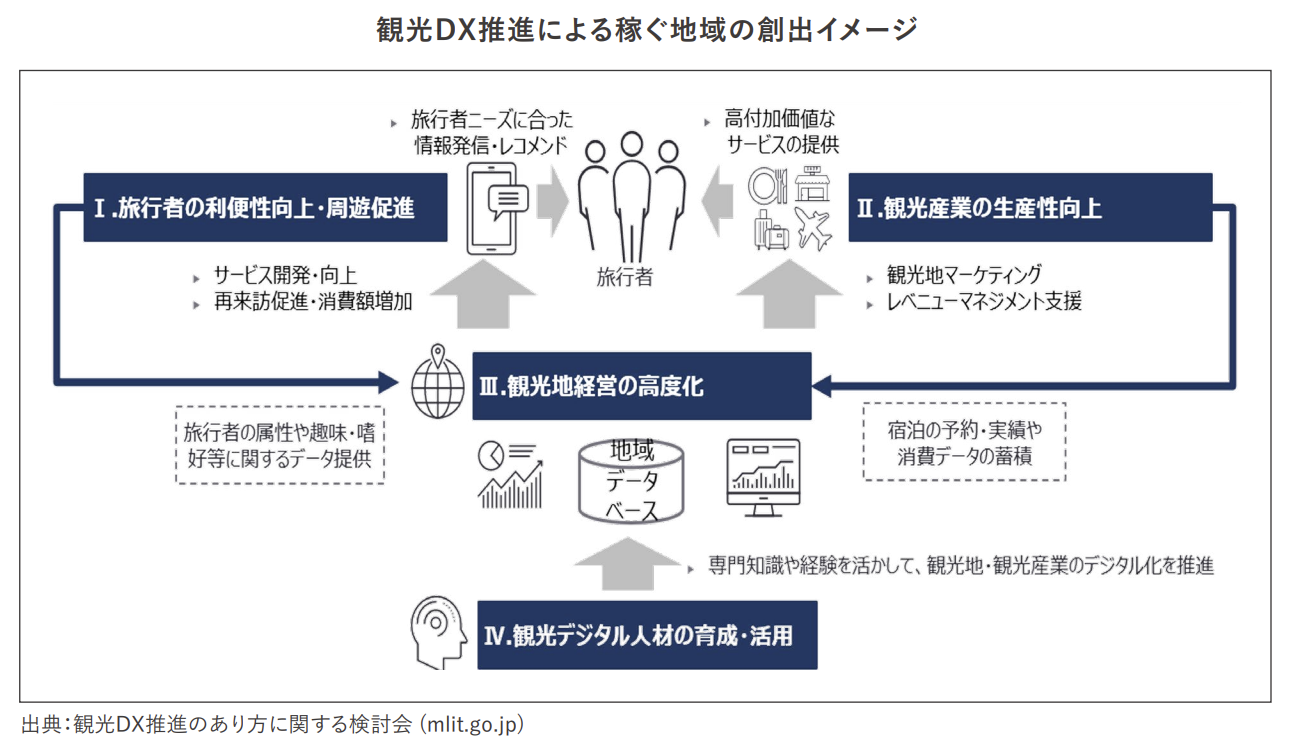

ここでは、主な取り組みを4つのカテゴリーに分けて解説します。

- 旅行者の利便性向上・周遊促進に向けた取り組み

- 観光産業の生産性向上に向けた取り組み

- データ活用による観光地経営の高度化

- 観光デジタル人材の育成・活用

これらの取り組みを組み合わせることで、効果的なDXを実現できます。

旅行者の利便性向上・周遊促進に向けた取り組み

旅行者の体験価値を高めるためには、利便性の向上が不可欠です。

具体的には、オンラインで予約から決済まで完結するシステムの導入、多言語対応のウェブサイトやAIチャットボットの設置、観光MaaSの導入による交通のシームレス化などが挙げられます。

また、キャッシュレス決済の普及や、無料Wi-Fi環境の整備も重要な取り組みです。

ARやVRを活用した新しい観光コンテンツを提供することも、旅行者の満足度を高め、SNSでの拡散を促す効果が期待できます。

これらの取り組みは、旅行のあらゆる場面でストレスをなくし、快適な滞在と周遊をサポートします。

観光産業の生産性向上に向けた取り組み

人手不足に対応し、収益性を高めるためには、生産性向上が急務です。

宿泊施設では、予約・販売管理を自動化するサイトコントローラーやPMS(宿泊管理システム)の導入が効果的です。

スマートロックやセルフチェックイン・アウトシステムの導入も、フロント業務の負担を軽減します。

飲食店では、モバイルオーダーシステムや配膳ロボットの活用が進んでいます。

また、勤怠管理や経費精算といったバックオフィス業務にクラウドサービスを導入することも、全体の生産性を高める上で重要です。

これらの取り組みにより、従業員はより付加価値の高い業務に集中できます。

データ活用による観光地経営の高度化

旅行DXの核心は、収集したデータを活用して、勘や経験だけに頼らない意思決定を行うことにあります。

携帯電話の位置情報データやキャッシュレス決済データ、SNSの投稿データなどを分析することで、観光客の属性や動態、ニーズを客観的に把握できます。

これらの分析結果に基づき、ターゲットを絞った効果的なプロモーションを展開したり、新たな観光コンテンツを開発したりすることが可能になります。

また、混雑状況を可視化してオーバーツーリズム対策を行うなど、データは持続可能な観光地経営を実現するための羅針盤となります。

観光デジタル人材の育成・活用

どれだけ優れたシステムを導入しても、それを使いこなす人材がいなければ旅行DXは成功しません。

そのため、観光業界で働く人々のデジタルリテラシーを向上させる取り組みが不可欠です。

具体的には、デジタルツールの使い方に関する研修会の実施や、オンライン学習プログラムの提供などが挙げられます。

また、データ分析やデジタルマーケティングの専門知識を持つ人材を外部から招聘したり、地域内で育成したりする「観光デジタル人材」の確保も重要な課題です。

行政やDMOが主導し、地域全体で人材育成に取り組むことが求められます。

旅行DX推進における課題と解決法【失敗しないための事例】

旅行DXの推進には、多くのメリットがある一方で、いくつかの課題も存在します。

ここでは、代表的な課題とその解決策について解説します。

- 課題①:DX推進の知見・人材不足

- 課題②:経営状況による投資の難しさ

- 課題③:事業者間の連携不足

- 解決策:課題の把握と明確な目標設定の重要性

これらの課題を事前に理解し、対策を講じることが成功の鍵です。

課題①:DX推進の知見・人材不足

多くの観光事業者、特に中小企業では、「何から手をつければ良いかわからない」「デジタルツールを使いこなせる人材がいない」といった悩みを抱えています。

DXを推進するための専門的な知識やノウハウを持つ人材が社内に不足していることが、大きな障壁となっています。

この課題を解決するためには、まず経営者自身がDXの重要性を理解し、学ぶ姿勢を持つことが大切です。

その上で、外部の専門家やコンサルタントの力を借りたり、地域の商工会や観光協会が主催するセミナーに参加したりして、知見を深めていくことが有効です。

課題②:経営状況による投資の難しさ

DX推進には、システムの導入費用や運用コストなど、一定の投資が必要です。

しかし、特にコロナ禍で経営に打撃を受けた事業者にとって、新たな投資に踏み切るのは容易ではありません。

費用対効果が不透明なままでは、投資判断が難しいのが実情です。

この課題に対しては、国や自治体が提供する補助金や助成金を積極的に活用することが解決策の一つとなります。

また、高額なシステムを一度に導入するのではなく、まずは月額数千円から利用できるクラウドサービスなど、スモールスタートで始められるものから試してみるのも良いでしょう。

成功事例を積み重ねることで、より大きな投資への道筋が見えてきます。

課題③:事業者間の連携不足

旅行者の満足度を高め、地域全体の魅力を向上させるためには、個々の事業者がバラバラに取り組むのではなく、地域一体での連携が不可欠です。

しかし、実際には事業者間での情報共有や協力体制が十分に築けていないケースが少なくありません。

この課題を解決するには、地域の観光協会やDMO(観光地域づくり法人)がハブとなり、事業者間の連携を促進する役割を担うことが重要です。

定期的な情報交換会を開催したり、共通の目標を設定したりすることで、協力の機運を高めることができます。

データ連携基盤を構築し、参加事業者がメリットを享受できる仕組みを作ることも有効です。

解決策:課題の把握と明確な目標設定の重要性

これらの課題を乗り越え、旅行DXを成功させるために最も重要なのは、「自社の課題を正確に把握し、DXによって何を達成したいのかという明確な目標を設定すること」です。

「流行っているから」という理由でツールを導入するだけでは、うまくいきません。

「予約のダブルブッキングをなくしたい」「インバウンド客の満足度を上げたい」「従業員の残業時間を減らしたい」など、具体的な課題を洗い出しましょう。

その上で、その課題を解決するために最適なデジタルツールは何か、という視点で検討することが重要です。

明確な目標があれば、関係者の協力も得やすくなり、取り組みがぶれることもありません。

【事例で選ぶ】旅行DX推進におすすめのツール・企業の選び方

自社や地域で旅行DXを推進しようと考えたとき、どのようなツールやパートナー企業を選べば良いのでしょうか。

ここでは、その選び方のポイントを解説します。

- 観光DXに活用できるおすすめツール3選

- 観光DX推進企業の選び方のポイント

- 実績や成功事例の有無を確認する

- 提供ソリューションの幅と専門性

- 導入後のサポートやリスキリング体制の充実度

これらのポイントを押さえることで、自社に最適な選択ができるようになります。

観光DXに活用できるおすすめツール3選

旅行DXに活用できるツールは多岐にわたりますが、ここでは特に導入効果の高い代表的なツールを3つ紹介します。

1つ目は、宿泊施設向けの「サイトコントローラー・PMS」です。複数の予約サイトの在庫・料金を一元管理し、予約業務を自動化します。

2つ目は、顧客情報を管理・活用する「CRM(顧客関係管理)・MA(マーケティングオートメーション)」ツールです。顧客データを分析し、パーソナライズされた情報発信を可能にします。

3つ目は、データ分析のための「BI(ビジネスインテリジェンス)」ツールです。様々なデータを可視化し、経営の意思決定をサポートします。

観光DX推進企業の選び方のポイント

自社だけでのDX推進が難しい場合は、専門の外部企業のサポートを受けるのが有効です。

しかし、DX関連企業は数多く存在するため、どこを選べば良いか迷うことも多いでしょう。

選ぶ際の重要なポイントは、「観光業界への理解度」です。

いくら優れた技術を持っていても、観光業界特有の商習慣や課題を理解していなければ、的確なソリューションは提供できません。

企業のウェブサイトや資料で、観光業界に特化したサービスを提供しているか、業界向けの導入事例が豊富にあるかなどを確認しましょう。

実績や成功事例の有無を確認する

パートナー企業を選ぶ際には、必ずその企業の実績や成功事例を確認しましょう。

特に、自社と同じような業種や規模、同じような課題を抱えていた企業のDXを支援した実績があるかどうかは重要な判断材料になります。

具体的な導入事例を提示してもらい、どのような課題に対して、どういったソリューションを提供し、その結果どのような効果が出たのかを詳しくヒアリングしましょう。

可能であれば、実際にその企業の支援を受けた事業者に直接話を聞いてみるのも有効です。

提供ソリューションの幅と専門性

DXの課題は一つではありません。マーケティング、業務効率化、データ分析など、その領域は多岐にわたります。

そのため、パートナー企業が提供するソリューションの幅広さと、それぞれの分野における専門性の両方を見極めることが重要です。

自社の課題が多岐にわたる場合は、幅広い領域をカバーできる総合的な支援企業が良いでしょう。

一方で、特定の課題(例えばインバウンド向けマーケティング)が明確な場合は、その分野に特化した高い専門性を持つ企業を選ぶ方が効果的な場合があります。

自社の状況に合わせて、最適なパートナーを見つけましょう。

導入後のサポートやリスキリング体制の充実度

ツールやシステムは、導入して終わりではありません。

それを現場のスタッフが使いこなし、継続的に運用していくことが最も重要です。

そのため、導入後のサポート体制が充実しているかどうかは、企業選びの非常に重要なポイントです。

操作方法に関する問い合わせ窓口はもちろん、定期的な活用セミナーの開催や、従業員のスキルアップを支援するリスキリング(学び直し)のプログラムを提供しているかなども確認しましょう。

導入から運用、そして活用まで、長期的に伴走してくれるパートナーを選ぶことが成功の鍵です。

【事例で活用】旅行DXで使える補助金と観光庁の取り組み

旅行DXを進めるにあたり、大きな助けとなるのが国や自治体の支援制度です。

ここでは、観光庁の取り組みと、活用できる補助金制度について解説します。

- 観光庁が推進する観光DXの全体像

- 旅行DX導入に利用できる補助金・助成金制度

これらの情報を活用し、賢くDXを推進しましょう。

観光庁が推進する観光DXの全体像

観光庁は、日本の観光産業の国際競争力を強化するため、観光DXを強力に推進しています。

その取り組みは、「旅行者の利便性向上・周遊促進」「観光産業の生産性向上」「観光地経営の高度化」の3つの柱で構成されています。

具体的には、観光MaaSの普及支援、宿泊施設のスマート化支援、データ連携基盤の整備、デジタル人材の育成などを進めています。

これらの施策を通じて、個々の事業者の取り組みを支援するとともに、地域や国全体の観光DXのレベルアップを目指しています。

観光庁のウェブサイトなどで最新の情報を確認することが重要です。

旅行DX導入に利用できる補助金・助成金制度

旅行DXの導入にはコストがかかりますが、その負担を軽減するための補助金や助成金制度が数多く存在します。

代表的なものに、中小企業のITツール導入を支援する「IT導入補助金」や、事業の再構築を支援する「事業再構築補助金」などがあります。

これらの補助金は、クラウドサービスの利用料や、システムの導入費用、コンサルティング費用など、幅広い経費を対象としています。

また、各都道府県や市町村が独自に、観光事業者向けの補助金制度を設けている場合もあります。

公募期間や要件が制度によって異なるため、自社の地域で利用できる制度がないか、こまめに情報をチェックしましょう。

旅行DXと観光地域づくり法人(DMO)の関連性【事例で解説】

地域一体で旅行DXを推進する上で、極めて重要な役割を担うのが「DMO(観光地域づくり法人)」です。

ここでは、DMOの基本的な役割と、なぜDMOがDXを主導するべきなのかを解説します。

- そもそも観光地域づくり法人(DMO)とは

- DMOが主導する旅行DXの重要性

DMOとの連携は、地域全体のDXを成功させるための鍵となります。

そもそも観光地域づくり法人(DMO)とは

DMO(Destination Management/Marketing Organization)とは、地域の「稼ぐ力」を引き出すとともに、地域への誇りと愛着を醸成する「観光地経営」の視点に立った観光地域づくりの舵取り役を担う法人のことです。

地域の様々な事業者(宿泊、交通、飲食、物販など)や、地方公共団体、住民など、多様な関係者の合意形成を図りながら、データに基づいた科学的なアプローチで観光戦略を策定し、実行していく役割が期待されています。

個々の事業者の利害を超えて、地域全体の利益を最大化するための司令塔のような存在です。

DMOが主導する旅行DXの重要性

旅行DXは、個々の事業者が単独で取り組むよりも、地域全体で連携して取り組むことで、より大きな効果を発揮します。

例えば、地域内のデータを連携させる基盤の構築や、エリア共通のキャッシュレス決済システムの導入などは、個社では実現が困難です。

こうした地域横断的な取り組みを主導する上で、DMOの役割は非常に重要です。

DMOが旗振り役となり、地域の事業者を取りまとめ、DXのビジョンを描き、必要な資金調達や人材育成を行うことで、地域全体のDXを効果的に推進することができます。

北海道ニセコエリアや兵庫県城崎温泉の事例のように、DMOがDXを主導して成功している地域は数多く存在します。

あなたの観光地は生き残れるか?旅行DXで「選ばれる地域」と「取り残される地域」の決定的違い

あなたの地域や会社、多様化する旅行者のニーズに応え、本当に“選ばれる観光地”になれていますか?実は、デジタル化への対応が遅れると、気づかぬ間に大きな機会損失を生んでいるかもしれません。観光庁が強力に推進し、先進的な自治体やDMOが成果を上げ始めている「旅行DX」。しかし、その本質を理解せずにツールを導入するだけでは、宝の持ち腐れどころか、現場を混乱させるだけになってしまいます。この記事では、「取り残される地域」と「選ばれる地域」の分かれ道を、最新の事例と具体的な手法を交えながら、どこよりも分かりやすく解説します。

【警告】“なんとなくDX”が観光地を衰退させるかもしれない

「とりあえず予約システムを導入した」「流行っているからSNSを始めた」。もしそう思っていたら、少し危険なサインです。個別のツール導入、つまり「デジタル化」と、組織や地域全体を変革する「DX」は全くの別物です。DXの本質を見誤ると、次のようなリスクが考えられます。

顧客体験が向上しない: ツールは導入されたが、旅行者の予約や現地での体験はスムーズにならず、満足度が上がらない。

データが活用されない: 予約データや顧客情報が蓄積されるだけで、分析・活用できる人材がおらず、次の戦略に活かせない。

生産性が上がらない: 新しいシステムを従業員が使いこなせず、かえって業務が煩雑になり、人手不足がさらに深刻化する。

便利なツールを導入したつもりが、投資に見合う効果が出ないまま、時代遅れの観光地になってしまう可能性があるのです。

引用元:

観光庁は、DXを「単なるデジタル化(Digitization)や業務プロセスのデジタル化(Digitalization)とは区別し、デジタル技術の活用によって、経営や事業のあり方そのものを変革(Transformation)していくこと」と定義し、その推進を重要政策として掲げている。(観光庁「観光DX推進のあり方に関する検討会 とりまとめ」)

【実践】DXを「稼ぐ力」に変える先進地域の使い方

では、「選ばれる地域」は旅行DXをどう使っているのでしょうか?答えはシンプルです。彼らはDXを「個別の業務改善ツール」ではなく、「地域全体の経営戦略」として捉えています。誰でも今日から真似できる3つの「賢い」使い方をご紹介します。

使い方①:最強の「おもてなし」ツールにする

現代の旅行者は、自分だけの特別な体験を求めています。そこで、CRM(顧客関係管理)などのツールを導入し、顧客データを徹底的に活用しましょう。

魔法のプロンプト例:

「過去の宿泊履歴やサイト閲覧データから、リピーターのA様に最適な『未体験のアクティビティ』を3つ提案してください。A様は前回、伝統工芸体験に満足されていました。」

これにより、画一的なサービスではなく、一人ひとりの心に響くパーソナライズされたおもてなしが実現し、顧客満足度が飛躍的に向上します。

使い方②:あえて「見えない部分」を徹底的に効率化する

顧客から見えないバックオフィス業務こそ、DXの腕の見せ所です。予約管理システム(PMS)や勤怠管理、経費精算などをクラウド化し、徹底的に自動化しましょう。

魔法のプロンプト例:

「複数の予約サイトからの予約情報を一元管理し、ダブルブッキングのリスクをゼロにしてください。また、月末の締め作業にかかる時間を50%削減するプロセスを構築してください。」

これにより、スタッフは単純作業から解放され、より付加価値の高い接客や企画業務に集中でき、生産性と従業員満足度の両方を高めることができます。

使い方③:地域全体を一つの「チーム」にする

旅行者の満足度は、一つの宿や店だけで完結しません。DMO(観光地域づくり法人)が中心となり、地域内の宿泊施設、飲食店、交通機関がデータを連携させる基盤を構築しましょう。

魔法のプロンプト例:

「エリア内の各施設の予約状況と人流データをリアルタイムで分析し、観光客が集中している場所を避けて周遊できるモデルコースを5パターン提案してください。その際、地域の隠れた名店も必ず含めてください。」

個々の事業者が「点」で戦うのではなく、地域全体が「面」としてデータを活用することで、オーバーツーリズムの解消や地域経済の最大化といった、より大きな課題を解決できるのです。

DXを成功させ、顧客体験を向上させるためには、日々の業務効率化も重要です。 ChatGPTを活用した業務効率化の具体的な方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-business-efficiency-prompt/

まとめ

企業は人手不足や多様化する顧客ニーズへの対応という課題を抱える中で、DX推進が業務改善の切り札として注目されています。

しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にデジタル人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる観光事業者も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhubです。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、多言語での問い合わせメール作成や、観光プランのアイデア出し、SNS投稿文の自動生成、さらにプロモーション用の画像生成など、観光業務に関わるさまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社の旅行DXを一気に加速させましょう。