「最近話題のDifyとはどのようなプラットフォームなの?」

「Difyで生成AI活用はどう変化するのか」と気になる方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

Difyは専門知識がなくても直感的なUIで生成AIアプリを作成でき、AIチャットボットや業務自動化ワークフローの開発が可能です。

本記事では、Difyの基本概要、利用方法、特徴、活用メリットについて詳しく解説します。

Difyとは

Dify(ディファイ)とは、LangGenius社(米デラウェア州)によって提供されている、生成AIアプリ開発プラットフォームです。

生成AIのアプリを開発する場合は、専門的な知識とスキルが必要でしたが、Difyを使うことで、AIエンジニアが居なくとも簡単に生成AIアプリを作成できます。

RAG(Retrieval-Augmented Generation)を使用した、自社ナレッジを持ったAIチャットボットの開発や、業務を自動化するAIワークフローの構築が可能です。

Difyの特徴

Difyには以下の5つの特徴があります。

| ①直感的に利用できるUI | 誰でも迷うことなくAIアプリが作成できる |

| ②多数のLLMモデルに対応 | 用途に合わせてモデルを自由に選択できる |

| ③RAGやAPI連携が利用可能 | 社内資料や導入しているツールとの連携が可能 |

| ④テンプレートが豊富 | テンプレートを参考にワークフローを作れる |

| ⑤ローカル環境で使用できる | セキュリティに不安が残る場合、オンプレ環境利用も可能 |

①直感的に利用できるUI

DifyのUIは、誰でも直感的に操作し、AIアプリを開発できるように設計されています。

プログラミング知識の知識はほぼ必要なく、ドラック&ドロップでチャットボットやワークフローの構築が可能です。

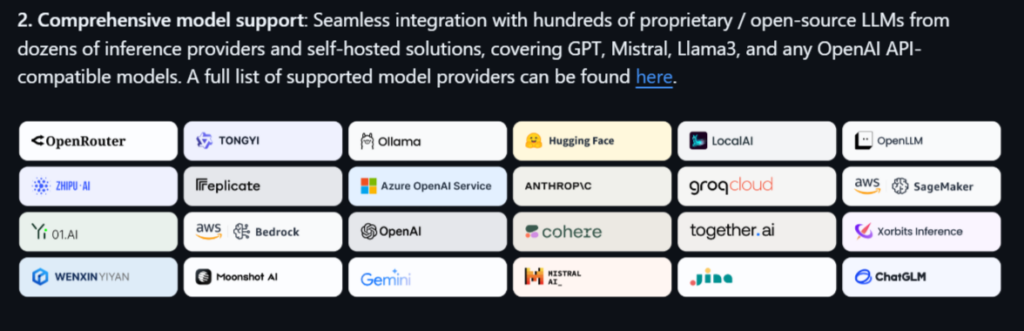

②多数のLLMモデルに対応

Difyでは、OpenAIのGPT以外にも様々なLLMを使用することができます。

例えば、GoogleのGemini、MetaのLlamaも使用可能であり、それぞれの強みや特徴に合わせてモデルを切り替えて使用するのがおすすめです。

参考:Dify

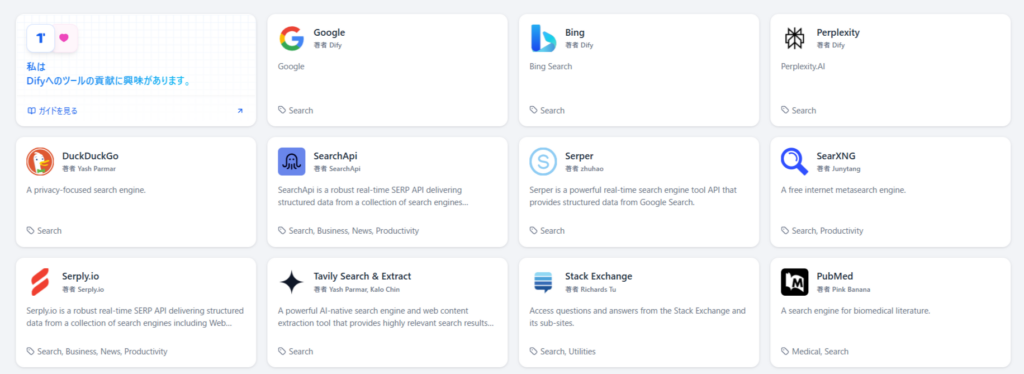

③RAGやAPI連携が利用可能

Difyには、RAGを使用できる「ナレッジ」機能を搭載しており、クローズドな情報を簡単に組み込めます。

例えば、PDFや社内ドキュメントをアップロードしたり、Notionと連携して資料を取り込み、AIがそれらを参考に回答・生成を行うことができます。

また、Difyでは現時点で90種類以上の外部ツールとの連携が可能です。

API連携をすることで、DALL-EやStable Diffusionといった画像生成や、Slackなどのツールから情報を取得することができます。

条件分岐や複数の工程を設定できるため、「メール送信」「スケジュール登録」などをAIが代行するような高度な自動化も実現できます。

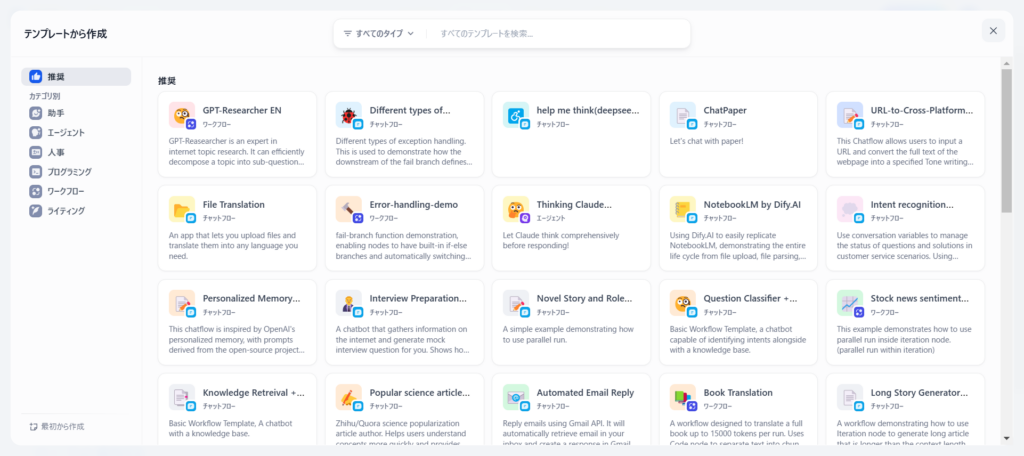

④テンプレートが豊富

Difyはチャットボットやワークフローのテンプレートが多く存在するため、初心者の方でも迷うことなく開発を進められます。

最初は一から作成せずに、自分のやりたいことに近いテンプレートをカスタムしていく形で開発を進めていくことがおすすめです。

⑤ローカル環境で使用できる

Difyはソースコードをgithub上で公開しており、ローカル環境で構築・利用することができます。

クラウド利用のDifyも十分にセキュリティ対策を講じられていますが、会社や組織の規定によりオンプレミス環境での利用しかできないという方もいらっしゃるかと思います。

github公開のソースコードからDifyを構築すれば、オンプレミス環境での使用であるため、セキュリティの安全性を担保しつつ活用することができます。

Dify活用のメリット

先ほど説明した特徴以外にも、Difyの業務活用には3つのメリットがあります。

| ①毎回のプロンプト入力が不要 | 使用毎で入力するのは「変数」だけ |

| ②対話型生成AIの課題を解決 | 一回の命令で全プロセスを自動化 |

| ③ユースケースの共有が簡単 | 社内の生成AI活用が更に促進 |

①毎回のプロンプト入力が不要

従来の対話型生成AI(ChatGPTなど)では、毎回のプロンプト入力が手間であること、管理するテンプレートの増加が課題としてありました。

Difyでは、作成時にプロンプトをセットすれば、その後の使用は都度変わる変数を入力するだけで生成AIを使用することができます。

これにより、プロンプトが書けない人であっても、生成AIを使いこなすことが可能になっています。

②対話型生成AIの課題を解決

対話型の生成AIのもう一つの課題は、一つのプロンプトで一つのタスクの実行しかできないことです。

一つ一つのタスクに対し、対応するプロンプトを入力する必要があり、また対話型生成AI単体ではそれぞれの出力結果を統合することはできませんでした。

例)日程調整メール作成を対話型生成AIで行う場合

Difyでは、ワークフローを構築することで、返信メールと空き日程を探してほしい範囲を指定することで、返信メールの作成を完全自動化することができます。

③ユースケースの共有が簡単

Difyでは、作成中のAIチャットボットやAIワークフローを作成画面から遷移することなくデバック・デプロイ(公開)することができます。

例えば、企業のDX担当者の方やAIに詳しい方が自社で使えるユースケースを作成し、公開すれば、その直後から同組織のDifyユーザーはそのAIアプリを活用できます。

また、各ユーザーがユースケースを思いついた際、直ぐにアプリを作成し、ボタン一つで全社共有が可能です。

企業における生成AIのユースケース共有を容易にすることで、浸透速度の促進が期待できます。

Difyの始め方

ここでは、オンライン版のDifyの始め方をご説明します。

①ホームページにアクセス

Difyは公式ホームページから直接ログインすることができます。

こちらからページへアクセスしてください。

遷移後、画面右上の「始める」を選択します。

②アカウントを作成

Difyのアカウントは、「Googleアカウント」「Githubアカウント」「メールアドレス」のいづれかで作成できます。

作成が完了し、以下の画面に遷移すればアカウント開設は完了です。

アプリを作成するから、チャットボットやワークフローなど好きなAIアプリを作成していくことができます。

Difyの使い方

Difyではチャットボット、テキストジェネレーター、エージェント、ワークフローという4種類のアプリを作成できます。

チャットボットはユーザーとの対話対応、テキストジェネレーターは文章自動生成、エージェントは条件に応じ複数タスクを自動実行、ワークフローはフローチャートに基づく複雑な処理の実行を指します。

Difyの使い方については、以下の記事で詳しく解説しています。

【初心者でも簡単】Difyの使い方は? – チャットボット・ワークフローの作り方を徹底解説!

Difyでできること

ここでは、Difyでどのようなことができるのかについて解説します。

具体的な「Difyでできること」としては以下の3つなどあります。

- カスタマーサポートの質向上

- マーケティング・営業業務の支援

- 社内業務アシスタント

この3つの「できること」について解説します。

①カスタマーサポートの質向上

最も代表的な活用は顧客問い合わせ対応への活用です。

FAQ自動応答や24時間サポートとしてウェブサイトに設置し、顧客からの質問に即座に回答させることができます。

Difyのワークフロー機能を使えば、「質問内容に応じて自動回答するか人間のオペレーターに引き継ぐか」を判断する振り分けも可能で、より実用的にカスタマーサポート業務に取り入れていくことができます。

②マーケティング・営業業務の支援

Difyのテキスト生成機能はコピーライティングやコンテンツ作成に活用できます。

例えば、広告文や商品説明文を自動生成したり、SNS投稿文の案を作成するツールとして利用できます。

また、Webサイト上で商品レコメンドや説明を対話形式で行うチャットボットを構築し、ユーザーの疑問を即時解消して購買転換率アップを目指すことも可能です。

営業では、商談のロールプレイング向けのチャットボットなどで活用することができます。

③社内業務アシスタント

Difyを社内向けに導入し、社内FAQボットや情報検索エージェントとして使う企業も増えています。

例えば、社内規則やガイドラインに関する資料を事前に登録しておき、社員はチャットで質問するだけで必要な情報を引き出せるようになります。

これにより担当部署への質問対応負荷が減り、社員自身もコミュニケーションコストが減らせることで、業務効率の向上が期待できます。

エージェント機能を使えば、社員からの依頼に応じて自動で定例レポートを作成・配信したり、スケジュール調整や議事録要約を行うなど事務作業代行するAIとしての活用も期待できます。

Difyの料金体系

Difyの料金体系は以下のようになっています。

高額なプランになるにつれて、アプリ開発上限や使用可能データ容量などがアップグレードされていきます。

| プラン名 | おすすめの人 | 利用人数 | できること | 料金 |

| Sandbox | とりあえず、Difyを試してみたい方 | 1人 | ・200回のメッセージ ・10個までのアプリ開発 ・5MBまでのベクトルストレージ ・ドキュメントアップロード50個まで | 無料 |

| Professional | 個人的にDifyをビジネス活用したい方 | 3人 | ・月5,000回のメッセージ ・アプリ開発50個まで ・200MBまでのベクトルストレージ ・ドキュメントの一括アップロード | ・59ドル/月(月契約) |

| Team | 部署やチーム単位でのDify活用を考えている方 | 無制限 | ・10,000回のメッセージ ・アプリ開発無制限 ・1GBまでのベクトルストレージ | ・159ドル/月(月契約) |

| Enterprise | 全社的にDifyの活用を考えている方 | 無制限 | ・無制限のメッセージ ・アプリ開発無制限 ・無制限のベクトルストレージ | Difyに問合せが必要 |

参考:Dify

Difyの注意点

Difyは非常に便利なツールですが、活用時には以下の4つに注意してください。

| ①モデル使用にAPI料金がかかる | Difyの使用料とは別にモデル使用のAPI料金がかかる |

| ②ハルシネーションのリスク | 誤った回答出力の可能性 |

| ③情報漏洩リスク | 情報漏洩が起きる可能性 |

| ④プログラミングの知識が多少必要 | Difyを最大限活用するにはプログラミング知識が必要 |

①モデル使用にAPI料金がかかる

Dify自体は無料や低コストで利用できますが、バックエンドのAIモデル利用料が別途かかります。

特にGPT-4など高性能モデルを頻繁に呼び出すとAPIコストが嵩むため、予算管理やプロンプトの最適化が重要です。

参考)OpenAIの各モデルのAPI視聴料金(100万トークンあたり)

| モデル名 | OpenAI-o1 | GPT-4o | GPT-4o mini |

| 入力トークン(キャッシュ有) | $7.50 | $5 | $0.15 |

| 出力トークン | $60.00 | $15 | $0.6 |

大量のユーザが利用する想定なら、安価なモデルの検討や応答回数の制御も考慮しましょう。

②ハルシネーションのリスク

Difyはそのワークフローシステムの中で生成AIを使用しているため、ハルシネーションが発生する可能性があります。

生成AIは事前知識に存在しない質問への回答時や、誤った文脈理解をした場合、誤回答を引き起こすことがあります。

運用前のデバックや、プロンプトやコンテキスト設定を調整しておくこと、何より「人間が最後に確認すること」を徹底してください。

また、定期的にログを確認し、生成AIがハルシネーションを起こしていないか確認する体制を整えておくことも重要です。

③情報漏洩リスク

クラウド版Difyを利用する際は、入力データが外部サーバー(米国拠点)に送信・保存される可能性があります。

Difyは米国のデータ保護規約に則り運営されており、ユーザー情報の保護に注力しているため、基本的には安心してお使い頂けます。しかし、機密情報や個人データを扱うことに不安が残る場合、オープンソース版の社内サーバー設置も検討することをおすすめします。

④プログラミングの知識が多少必要

Difyは基本的にノーコードでAIアプリやAIワークフローを構築が可能ですが、変数の設定や各ノードを連結させる際にプログラミングの知識が多少必要となります。

一度理解してしまえばそこまで難しくないものの、全くの未経験の方ですと難しく感じてしまう可能性もあります。

Difyを組織活用していく際には、最低限のプログラミング知識の教育と共に導入していくことで、より活発な業務活用が期待できます。

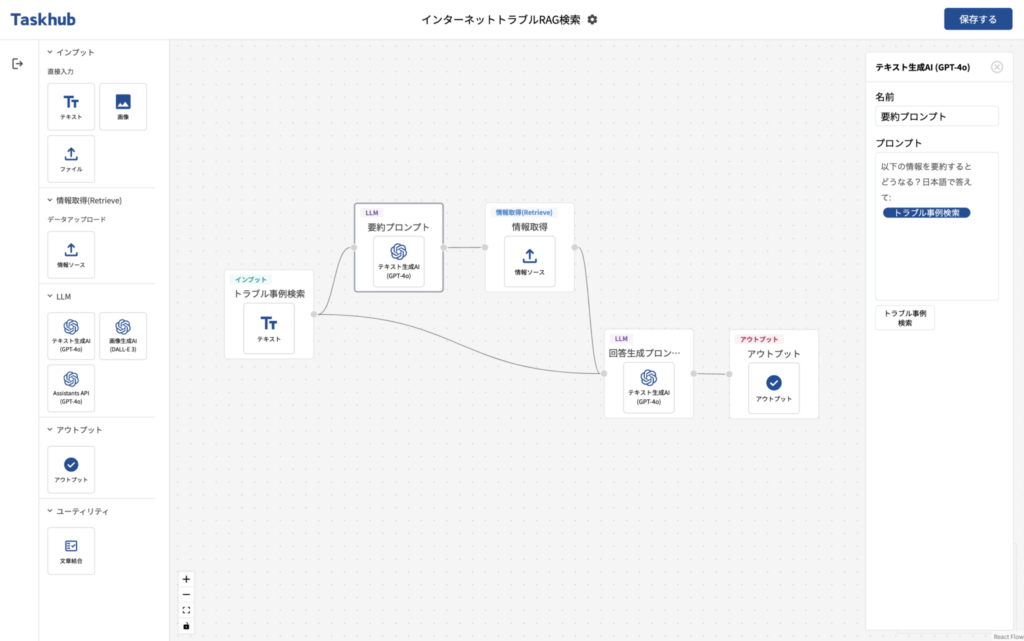

Taskhubは全て日本語でAIワークフローが作れる

Difyは直感的に生成AIアプリを開発できるツールですが、最大限活用するためにはプログラミングの知識が不可欠です。

しかし、全社員にプログラミングの知識を等しく教育することは時間的・教育的コストから難しいと言えます。

生成AIツール「Taskhub」では、ノーコード×日本語のみで、RAGを使ったAIアプリやAIワークフローを構築することができます。

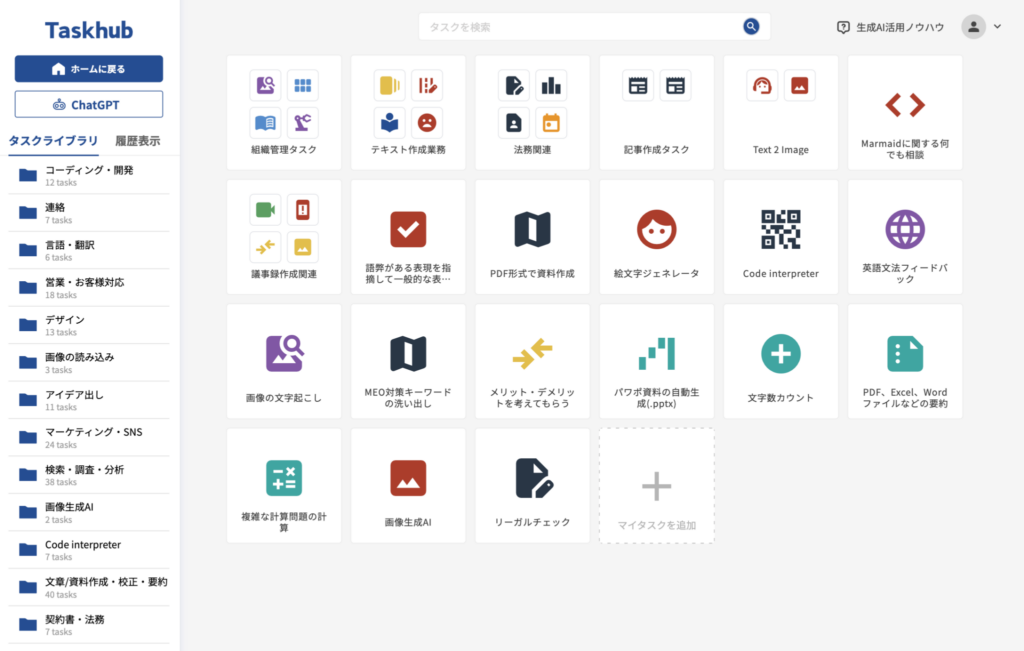

また、作成したAIアプリは、各ユーザーのホーム画面より使用可能です。

直感的なタイル型インターフェースにより、活用に迷うこともありません。

まとめ

今回はDifyについて解説しましたが、いかがだったでしょうか。

以下は本記事の簡単なまとめです。

- Difyは誰でも簡単にAIアプリを作れるツール

- RAGや外部ツールと連携した業務効率化が可能

- 「ハルシネーションやセキュリティ」「プログラミングの知識」の観点で注意が必要

社員全員が適切な知識やリテラシーを持ち活用することができれば、Difyは今の業務を大きく効率化することができるツールです。