「ChatGPTの料金って、結局日本円でいくらかかるの?」

「無料版と有料版があるけど、何が違うのかよくわからない…」

「自分に合ったプランがどれなのか、比較して教えてほしい」

こういった悩みや疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、2025年現在の最新情報に基づき、ChatGPTの各料金プランを日本円で分かりやすく比較解説します。

個人向けプランから法人向けプラン、API利用料金に至るまで、それぞれの特徴やできること、支払い方法まで網羅的にご紹介します。

この記事を最後まで読めば、あなたに最適なプランが明確になり、ChatGPTを最大限に活用するための第一歩を踏み出せるはずです。ぜひ、ご自身に合ったプラン選びの参考にしてください。

ChatGPTの料金プランを日本円で分かりやすく一覧比較

まずは、ChatGPTが提供している主要な料金プランの概要と、日本円での料金目安を一覧で見ていきましょう。

個人向けから組織、大企業、教育機関向けまで、幅広いニーズに対応したプランが用意されています。

各プランの詳細を1つずつ解説していきます。

※日本円の料金は、1ドル150円で換算した場合の目安です。為替レートにより変動します。

【個人向け】無料プラン

料金:0円

無料プランは、一切料金をかけずにChatGPTの基本的な機能を試せるプランです。

アカウントを登録するだけで、すぐに利用を開始できます。

基本的な対話や文章生成、アイデア出しなど、ChatGPTがどのようなものかを体験するには十分な機能が備わっています。

ただし、利用できるモデルが旧世代のものであったり、サーバーが混雑している時間帯は応答が遅くなったり、利用が制限されたりすることがあります。

まずは気軽にAIチャットを試してみたいという方に最適なプランです。

【個人向け】ChatGPT Plus

料金:月額20ドル(約3,000円)

ChatGPT Plusは、より高機能なChatGPTを利用したい個人向けの有料プランです。

月額20ドルで、無料プランにはない様々なメリットを享受できます。

最新の高性能モデルである「GPT-4o」に優先的にアクセスできるため、回答の精度や速度が格段に向上します。

また、文章生成だけでなく、DALL-E 3による画像生成、PDFやデータファイルの分析、Webブラウジング機能なども利用可能です。

日常的にChatGPTを活用して、仕事や学習の効率を上げたいと考えている個人ユーザーにおすすめです。

【個人向け】ChatGPT Pro

現在、ChatGPT Proという名称の公式プランは提供されていません。

過去にテストされていたり、一部で噂されたりしたことはありますが、2025年時点での個人向け有料プランは「ChatGPT Plus」がメインとなります。

もし今後、新たなプランとしてProが登場した場合は、Plusよりもさらに高性能な機能や、より多くの利用制限の緩和が提供される可能性があります。

最新情報については、OpenAIの公式サイトを随時確認することをおすすめします。

本記事でも、新しい情報が発表され次第、更新していく予定です。

【組織・チーム向け】ChatGPT Team

料金:月額25ドル/1ユーザー(年間契約時)、月額30ドル/1ユーザー(月間契約時)

※日本円換算:約3,750円〜4,500円

ChatGPT Teamは、2名以上のチームや中小規模の組織での利用を想定したビジネス向けプランです。

ChatGPT Plusの全機能に加え、チームでの共同作業を円滑にするための機能が搭載されています。

チーム専用のワークスペースが提供され、作成したGPTs(カスタム版ChatGPT)をチーム内で安全に共有できます。

また、管理コンソール機能により、メンバーのアクセス権限などを一元管理することが可能です。

入力したデータがOpenAIのモデル学習に使用されないため、セキュリティ面でも安心して業務に活用できます。

【大企業向け】ChatGPT Enterprise

料金:要問い合わせ

ChatGPT Enterpriseは、高度なセキュリティと大規模な導入を必要とする大企業向けの最上位プランです。

料金は企業の規模や利用状況に応じて個別に見積もりが必要となります。

Teamプランの全機能に加え、エンタープライズレベルのセキュリティとプライバシー保護、無制限かつ高速なGPT-4oへのアクセス、より長文の文脈を扱える入力上限の拡張、高度なデータ分析機能などが提供されます。

SSO(シングルサインオン)やドメイン認証、利用状況の分析ダッシュボードなど、大企業に求められる管理機能も充実しており、組織全体で安全かつ効率的にChatGPTを導入したい場合に最適です。

【教育機関向け】ChatGPT Education

料金:要問い合わせ

ChatGPT Educationは、大学などの教育機関向けに提供されているプランです。

Enterpriseプランのセキュリティと管理機能を基盤としながら、教育現場での活用に特化した内容となっています。

学生、教職員、研究者が責任を持ってAI技術を活用できるよう設計されており、論文作成の補助や研究データの分析、個別最適化された学習支援など、幅広い用途での利用が期待されています。

料金は利用規模に応じて設定されるため、導入を検討する教育機関はOpenAIへの問い合わせが必要です。

AIリテラシー教育の推進や、教育・研究活動の質の向上を目指す機関に適しています。

ChatGPTの料金を日本円で支払う方法と手順

ここからは、ChatGPTの有料プランを利用する際の支払い方法や、日本円での請求について解説します。

登録手順も合わせてご紹介するので、これから有料プランを検討している方は参考にしてください。

支払い方法はクレジットカードのみ

2025年現在、ChatGPTの料金支払い方法は、基本的にクレジットカードのみとなっています。

デビットカードやプリペイドカードも一部利用できる場合がありますが、カード発行会社によっては対応していないこともあるため注意が必要です。

利用可能な主なクレジットカードブランドは以下の通りです。

- Visa

- Mastercard

- JCB

- American Express

- Diners Club

銀行振込やコンビニ払い、請求書払い(Enterpriseプランなどを除く)には対応していないため、事前に有効なクレジットカードを用意しておきましょう。

日本円での実際の請求額は為替レートで変動する

ChatGPTの料金は米ドル(USD)で設定されています。

そのため、日本からクレジットカードで支払う場合、決済時の為替レートによって日本円での請求額が毎月変動します。

例えば、Plusプランの料金は月額20ドルですが、1ドル140円の月は2,800円、1ドル155円の月は3,100円といった形で請求額が変わります。

クレジットカード会社が設定する為替レートには、通常、数パーセントの為替手数料が含まれていることも覚えておきましょう。

正確な支払額は、毎月のクレジットカード利用明細で確認する必要があります。

ChatGPT Plusへの登録・支払い手順

実際にChatGPT Plusへアップグレードする際の手順は非常に簡単です。

以下に、登録から支払いまでの流れを解説します。

- ChatGPT公式サイトにアクセスし、アカウントにログインします。

- 画面の左下にある「Upgrade plan」または「ChatGPT Plusにアップグレード」といったボタンをクリックします。

- 表示されるプランの中から「ChatGPT Plus」を選択します。

- 支払い情報入力画面が表示されるので、クレジットカード番号、有効期限、セキュリティコード(CVC)、カード名義人、請求先住所などを入力します。

- 入力内容に間違いがないか確認し、「申し込む」や「Subscribe」といったボタンをクリックすれば手続きは完了です。

完了後、すぐにChatGPT Plusの機能が利用できるようになります。

ChatGPT無料版でできることと日本円を払う価値

ChatGPTを使い始めるにあたり、多くの人が無料版で十分なのか、それとも有料プランに日本円を払う価値があるのかを悩むでしょう。

ここでは無料版のメリット・デメリットを整理し、どのような使い方なら無料版で十分なのかを解説します。

無料版のメリット:料金を気にせず使える

無料版の最大のメリットは、何と言ってもコストが一切かからない点です。

月額料金を気にすることなく、いつでも気軽にChatGPTの基本機能を試すことができます。

簡単な質問への回答、文章の要約や翻訳、アイデアの壁打ちなど、日常的な用途であれば無料版でも十分に役立ちます。

「AIチャットがどんなものか体験してみたい」「たまに調べ物や文章作成の手伝いをしてほしい」といったライトな使い方であれば、まずは無料版から始めてみるのが良いでしょう。

金銭的なリスクなく、AIの可能性に触れることができるのが魅力です。

無料版のデメリット:機能や速度に制限がある

一方で、無料版にはいくつかのデメリットも存在します。

まず、利用できる言語モデルが最新のものではない場合があり、有料版に比べて回答の精度や創造性が劣ることがあります。

また、世界中のユーザーがアクセスするため、特に利用が集中する時間帯にはサーバーが混雑し、応答速度が著しく低下したり、一時的に利用できなくなったりすることがあります。

さらに、DALL-E 3による画像生成や、PDFなどのファイルをアップロードして内容を分析させるといった高度な機能は利用できません。

本格的に仕事や学習で活用するには、物足りなさを感じる場面が多いかもしれません。

結論:まずはお試しで使うなら無料版で十分

結論として、ChatGPTをこれから初めて使う方や、利用頻度が低い方、簡単なタスクにのみ利用する方であれば、無料版で十分と言えるでしょう。

まずは無料版でアカウントを作成し、色々な質問を投げかけてみてください。

その上で、「もっと速く、もっと賢い回答がほしい」「画像生成やデータ分析もしてみたい」と感じるようになったら、その時に有料プランへのアップグレードを検討するのが最も賢明なステップです。

自分の使い方に月額料金分の価値があるかどうかを、実際に試しながら見極めることができます。

有料版ChatGPT Plusに日本円を払うメリット・デメリット

月額20ドル(約3,000円)を支払ってChatGPT Plusを利用する価値は本当にあるのでしょうか。

ここでは、有料版にアップグレードすることで得られる5つの主要なメリットと、考慮すべき2つのデメリットについて詳しく解説します。

有料版(Plus)のメリット1:最新モデル(GPT-4oなど)が使える

有料版の最大のメリットは、常に最新かつ最高性能の言語モデル(2025年時点ではGPT-4oなど)に優先的にアクセスできることです。

最新モデルは、無料版で利用できるモデルに比べて、推論能力、専門知識、文章の自然さ、文脈の理解力など、あらゆる面で格段に優れています。

複雑な問題の解決や、より専門的な内容の調査、質の高いコンテンツ作成など、高度な要求にも応えてくれるため、アウトプットの質が劇的に向上します。

この性能差だけでも、月額料金を支払う価値があると感じるユーザーは多いでしょう。

有料版(Plus)のメリット2:処理速度が速く、回答精度が高い

ChatGPT Plusユーザーは、無料ユーザーに比べてサーバーへの優先アクセス権が与えられます。

これにより、ピークタイムであっても待たされることなく、スムーズで高速な応答を得ることができます。

長文の分析や複雑な指示をした場合でも、ストレスなく対話を進めることが可能です。

また、前述の通り最新モデルが使えるため、回答の精度も非常に高くなります。

事実に基づいた正確な情報を提供してくれる可能性が高まり、誤った情報(ハルシネーション)のリスクも低減される傾向にあります。

ビジネスシーンでの利用において、この速度と信頼性は大きなアドバンテージとなります。

ハルシネーションを防ぐ具体的なプロンプトについては、こちらの記事で詳細に解説しています。 合わせてご覧ください。

https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-prevent-hallucination/

有料版(Plus)のメリット3:利用制限が緩和される

無料版では、短時間に多くのリクエストを送ると利用制限がかかることがあります。

一方、ChatGPT Plusでは、このメッセージ数の上限が大幅に緩和されています。

例えば、GPT-4oモデルでは3時間あたり数十回といった制限がありますが、これは無料版に比べるとかなり余裕のある設定です。

長時間の調査や、集中的な作業を行いたい場合でも、中断されることなく対話を続けることができます。

ヘビーユーザーにとっては、この利用制限の緩和は非常に重要なメリットと言えるでしょう。

有料版(Plus)のメリット4:DALL-E3での画像生成やファイル分析など多機能

ChatGPT Plusは、単なるテキスト生成AIではありません。

テキストの指示(プロンプト)から高品質な画像を生成できる「DALL-E 3」機能や、アップロードしたPDF、Excel、CSVなどのファイルを読み込んで内容を分析・要約したり、グラフを作成したりする「高度なデータ分析」機能が利用できます。

さらに、最新の情報をインターネットから検索して回答に反映させる「ブラウジング機能」も搭載されています。

これらの多機能性により、リサーチ、資料作成、データ整理、クリエイティブ作成など、対応できる業務の幅が飛躍的に広がります。

有料版(Plus)のメリット5:GPTsで独自のGPTを作成できる

GPTs(ジーピーティーズ)は、特定の目的やタスクに合わせてChatGPTをカスタマイズできる機能です。

例えば、「メールの文章を丁寧なビジネス敬語に変換するGPT」や「特定の業界の専門用語を解説してくれるGPT」など、自分だけのオリジナルChatGPTを作成し、保存しておくことができます。

プログラミングの知識は不要で、対話形式で簡単に作成可能です。

作成したGPTsは自分だけで使うことも、他のユーザーに公開することもできます。

繰り返し行う定型的な作業を自動化したり、特定の業務に特化したアシスタントとして活用したりすることで、生産性を大幅に向上させることが可能です。

有料版(Plus)のデメリット1:月額料金がかかる

有料版の最も明確なデメリットは、月額20ドル(約3,000円)の固定費が発生することです。

利用頻度が低い場合や、基本的な機能で満足している場合には、このコストが負担に感じられるかもしれません。

自分の使い方で、この月額料金に見合うだけの価値を得られるかどうかを慎重に判断する必要があります。

まずは無料版でChatGPTの活用シーンを具体的にイメージし、有料版の機能が本当に必要かを検討してからアップグレードすることをおすすめします。

幸い、契約は月単位なので、必要がなくなればいつでも解約できます。

有料版(Plus)のデメリット2:情報が不正確な場合がある

有料版で利用できる最新モデルは非常に高性能ですが、それでも生成される情報が100%正確であるとは限りません。

時には、事実と異なる内容をもっともらしく回答してしまう「ハルシネーション」と呼ばれる現象が起こることがあります。

特に、専門的な情報や最新の出来事、固有名詞などについては注意が必要です。

ChatGPTが生成した回答は、あくまで参考情報として捉え、最終的には必ず信頼できる情報源でファクトチェック(事実確認)を行う習慣が重要です。

AIの回答を鵜呑みにせず、批判的な視点を持つことが、有料版を賢く使う上でのポイントとなります。

【組織向け】ChatGPTの法人プランと日本円での料金

ChatGPTは個人利用だけでなく、ビジネスシーンでの活用も急速に進んでいます。

OpenAIは、チームや企業での利用を想定した法人向けプランも提供しており、セキュリティや管理機能が強化されているのが特徴です。

ここでは、中小規模組織向けの「Teamプラン」と、大企業向けの「Enterpriseプラン」について解説します。

小〜中規模組織向けの「Teamプラン」

Teamプランは、部署単位やプロジェクトチーム、スタートアップや中小企業など、比較的小規模な組織での利用に適したプランです。

料金はユーザー1人あたりの月額制で、年間契約の場合は月額25ドル(約3,750円)、月間契約の場合は月額30ドル(約4,500円)です。

ChatGPT Plusの全機能が利用できる上に、チームメンバー間で共有できるワークスペースが提供されます。

管理者がメンバーの利用状況を確認したり、アクセス権を管理したりできる管理コンソールも備わっています。

何より重要なのは、Teamプランを通じて入力されたデータはOpenAIのモデル学習には利用されないと明言されている点です。これにより、企業の機密情報などを扱いやすくなります。

大企業向けの「Enterpriseプラン」

Enterpriseプランは、より高度なセキュリティ、コンプライアンス、管理機能が求められる大企業向けの最上位プランです。

料金は非公開となっており、企業の規模や導入形態に応じて個別に見積もりを取得する必要があります。

Teamプランの機能に加えて、SSO(シングルサインオン)による認証、ドメインの所有権検証、詳細な利用状況を分析できるダッシュボードなど、大企業レベルのITガバナンスに対応する機能が豊富に用意されています。

APIクレジットも付与されるため、自社のシステムとChatGPTを連携させることも可能です。

組織全体でChatGPTを安全に、かつ大規模に展開したい場合に最適な選択肢となります。

法人プランのメリット

個人向けのPlusプランではなく、法人プラン(Team, Enterprise)を導入するメリットは主に以下の3点です。

第一に、セキュリティとプライバシーの強化です。入力した会話データがAIの学習に利用されないため、情報漏洩のリスクを最小限に抑えながら業務利用が可能です。

第二に、ユーザー管理機能です。管理者が一元的にメンバーの追加や削除、権限設定を行えるため、組織としての統制が取れます。

第三に、共同作業の効率化です。チーム専用のワークスペースでナレッジや作成したGPTsを共有することで、組織全体の生産性向上に繋がります。

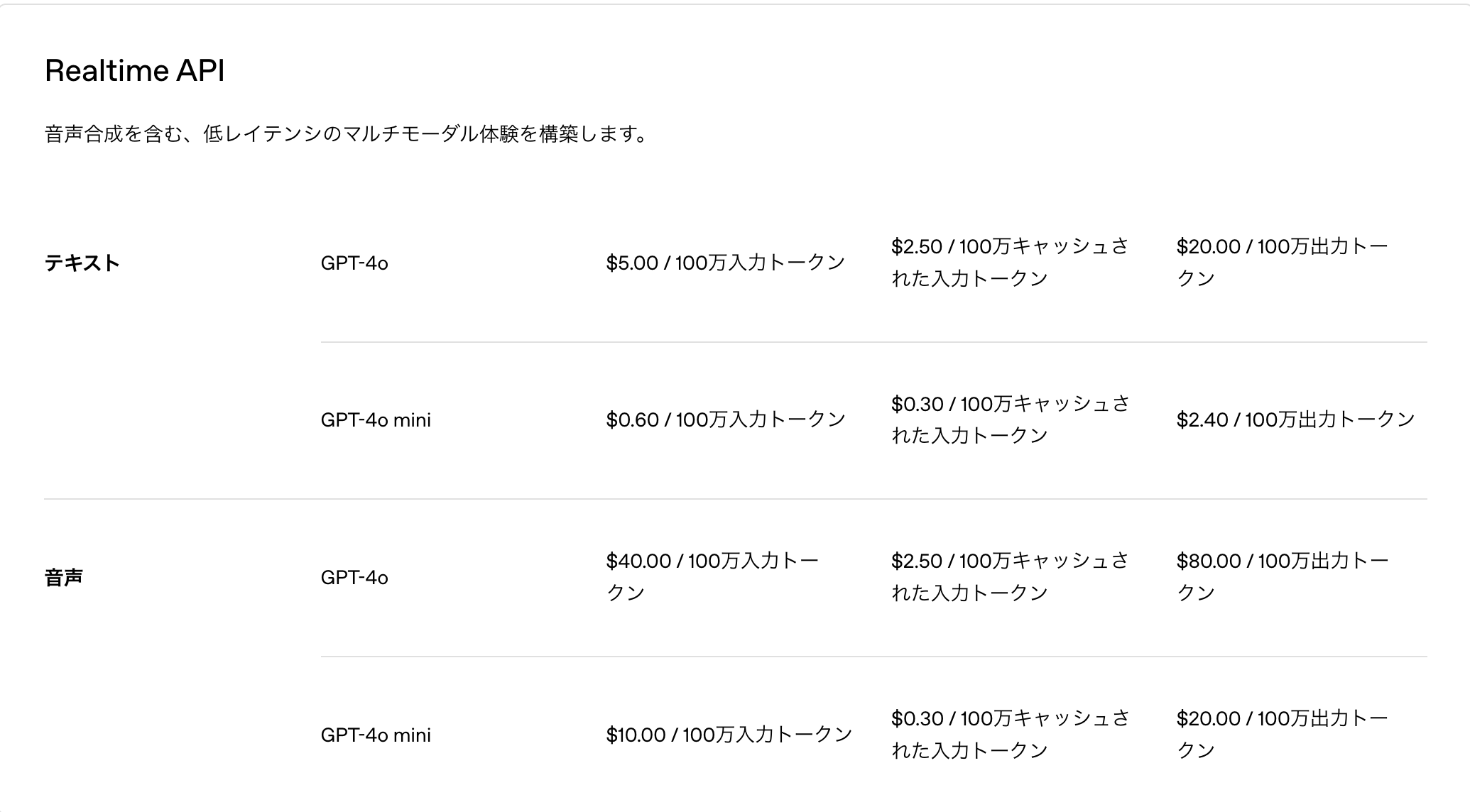

ChatGPTのAPI利用料金と日本円での目安

ChatGPTは、Webサイトやアプリ上で対話形式で利用するだけでなく、APIを通じて自社のサービスや業務システムにその機能を組み込むことも可能です。

ここでは、開発者向けのAPI利用料金について解説します。

APIの料金体系は、月額固定のプランとは異なり、使った分だけ支払う「従量課金制」が採用されています。

API料金は従量課金制

APIの利用料金は、「トークン」という単位で計算されます。

トークンとは、テキストを処理するための単位で、おおよそ英語では1単語が1トークン、日本語ではひらがな1文字が1〜2トークン、漢字1文字が2〜3トークンに相当します。

ChatGPTにテキストを入力する「インプットトークン」と、ChatGPTがテキストを生成する「アウトプットトークン」のそれぞれに対して料金が設定されており、利用した合計トークン数に応じて費用が発生します。

利用する言語モデルによって、トークンあたりの単価が異なります。

主要モデルのAPI料金を日本円で確認

以下に、主要なモデルである「GPT-4o」のAPI料金の目安を日本円で示します。

料金は100万トークンあたりの単価です。

- GPT-4o

- インプット:5ドル / 100万トークン(約750円)

- アウトプット:15ドル / 100万トークン(約2,250円)

例えば、GPT-4oを使ってインプットで50万トークン、アウトプットで50万トークンを利用した場合、料金は約375円 + 約1,125円 = 約1,500円と計算できます。

最新の料金は頻繁に改定されるため、利用前には必ずOpenAIの公式サイトで最新の価格表を確認してください。

APIの利用料金は別途課金される点に注意

非常に重要な点として、APIの利用料金は、ChatGPT Plusなどの月額プランの料金とは全く別物であるということを理解しておく必要があります。

ChatGPT Plusに加入していても、APIを利用した場合は、その利用量に応じた従量課金が別途発生します。

月額プランはあくまでChatGPTのWebインターフェースや公式アプリ上での利用に対する料金です。

自社システムにAIを組み込む目的でAPIの利用を検討している場合は、月額プランの料金とは別に、API利用料の予算を確保する必要がある点に十分注意してください。

こちらはOpenAI公式サイトのAPI料金ページです。最新の価格体系やモデルごとの詳細と合わせてご覧ください。 https://openai.com/api/pricing/

ChatGPTと他社AI(Gemini・Claude)の料金を日本円で比較

ChatGPTの他にも、Googleの「Gemini」やAnthropicの「Claude」など、高性能な生成AIサービスが存在します。

ここでは、これらの主要な競合AIとChatGPTの料金プランを日本円で比較してみましょう。

どのサービスが自分のニーズと予算に最も合っているかを判断する材料にしてください。

Google Geminiとの料金比較

Googleが開発するGeminiには、無料版と有料版の「Gemini Advanced」があります。

- Gemini(無料版):高性能モデル「Gemini Pro」が利用可能。

- Gemini Advanced:月額2,600円(2025年8月時点)。最上位モデル「Gemini 1.5 Pro」が利用できるほか、Googleドキュメントやスプレッドシートなどとの連携、2TBのクラウドストレージなどが含まれる「Google One AIプレミアム」プランの一部として提供。

ChatGPT Plus(約3,000円)と比較すると、Gemini Advancedはやや安価で、Googleの各種サービスとの連携や大容量ストレージが付帯する点が特徴です。

Anthropic Claudeとの料金比較

安全性と倫理性を重視して開発されているClaudeにも、無料版と有料版の「Claude Pro」があります。

- Claude(無料版):高性能モデル「Claude 3 Sonnet」などが利用可能。ただし利用制限は厳しめ。

- Claude Pro:月額20ドル(約3,000円)。最上位モデル「Claude 3 Opus」へのアクセスや、利用制限の大幅な緩和が提供される。

Claude Proの料金はChatGPT Plusと同額です。Claudeは特に長文の読解や要約能力に定評があり、大量のドキュメントを扱うユーザーから高い評価を得ています。

どちらを選ぶかは、それぞれのAIの得意なことや回答の個性を試してみて判断するのが良いでしょう。

こちらはOpenAI公式サイトの料金プランページです。本記事と合わせて最新情報をご確認ください。 https://openai.com/chatgpt/pricing/

ChatGPTの料金プラン選び方ガイド【日本円での費用対効果】

ここまで様々なプランをご紹介してきましたが、「結局、自分はどのプランを選べば良いのか?」と迷っている方もいるでしょう。

ここでは、あなたの目的や利用シーンに合わせて、最も費用対効果の高いプランを選ぶためのガイドをご紹介します。

【まずはお試し】無料プランがおすすめな人

以下のような方は、まずは無料プランから始めるのがおすすめです。

- 生成AIというものを一度も使ったことがない

- AIがどんな回答をしてくれるのか、性能を試してみたい

- たまに簡単な調べ物をしたり、短い文章のアイデアを出してもらったりする程度

- 月額料金を支払うことには抵抗がある

無料プランでもChatGPTの基本的な能力は十分に体験できます。

無理に有料プランに登録する必要はありません。まずは気軽に触れてみて、その便利さを実感することから始めましょう。

【ビジネスや学習で活用】Plusプランがおすすめな人

以下のように、日常的にChatGPTを活用して生産性を高めたいと考えている方には、月額20ドル(約3,000円)のPlusプランが最適です。

- 仕事で報告書やメール、企画書などを頻繁に作成する

- プログラミングのコード生成やデバッグに利用したい

- 論文の執筆や語学学習など、専門的な学習に役立てたい

- ブログ記事の作成やSNS投稿用の画像を生成したい

- PDF資料を読み込ませて、すぐに要約や分析をしてほしい

最新モデルの性能、高速な応答、多機能性を考えれば、これらの用途で活用するユーザーにとって月額料金以上の価値を十分に得られるでしょう。

【チームで利用】Teamプランがおすすめな組織

以下のようなニーズを持つ組織やチームには、Teamプランの導入を強くおすすめします。

- 部署やプロジェクトチームの複数メンバーでChatGPTを業務利用したい

- セキュリティを確保し、企業の情報を安全に扱いたい

- メンバーの利用状況を管理し、ガバナンスを効かせたい

- チームで役立つカスタムGPTを作成し、共有して業務を効率化したい

個人でPlusプランを契約するよりも、組織としてTeamプランを導入する方が、セキュリティ面や管理面でのメリットが格段に大きくなります。

情報漏洩のリスクを避けつつ、組織全体の生産性を向上させたい場合に最適な選択です。

ChatGPT Plus(有料版)の解約方法【日本円での返金は?】

ChatGPT Plusを試してみたものの、あまり使わなかったり、費用対効果が見合わないと感じたりした場合は、いつでも簡単に解約することができます。

ここでは、Webサイトからの解約手順と、解約する際の注意点について解説します。

Webサイトからの解約手順

ChatGPT Plusの解約は、以下の手順で行います。

- ChatGPTにログインします。

- 画面左下にある自分のアカウント名をクリックし、メニューから「My plan」または「私のプラン」を選択します。

- 現在のプラン情報が表示されるので、「Manage my subscription」または「サブスクリプションを管理」をクリックします。

- Stripeの決済管理ページに移動します。そこで「プランをキャンセル」ボタンをクリックします。

- 最終確認の画面が表示されるので、内容を確認して再度キャンセルを実行します。

これで解約手続きは完了です。「プランのキャンセルが完了しました」といった表示が出れば、手続きは正常に終了しています。

解約の際の注意点

ChatGPT Plusを解約する際には、いくつか知っておくべき点があります。

まず、解約しても、支払いが完了している期間の末日までは引き続きPlusの機能を利用することができます。例えば、毎月15日が請求日の場合、10日に解約手続きをしても、次の14日までは有料機能が使えます。

次に、料金は日割り計算での返金には対応していません。月の途中で解約しても、その月の料金が一部返金されることはないので注意が必要です。

もし再び有料プランを使いたくなった場合は、いつでも同じ手順で再契約することが可能です。

ChatGPTの料金(日本円)に関するよくある質問

最後に、ChatGPTの料金や支払いに関して、多くのユーザーから寄せられるよくある質問とその回答をまとめました。

料金はドル建てですか?日本円での支払いは可能?

はい、ChatGPTの公式料金はすべて米ドル(USD)建てで設定されています。

ただし、日本のユーザーが支払う場合、特別な手続きは不要です。

日本の発行するクレジットカード(Visa, JCBなど)で支払いをすれば、カード会社が自動的にその時点での為替レートで米ドルを日本円に換算し、後日、円建てで請求してくれます。

そのため、実質的には日本円での支払いが可能と言えます。ただし、為替レートの変動により、月々の日本円での支払額は変動します。

請求書払いはできますか?

個人向けのPlusプランや中小規模向けのTeamプランでは、原則として請求書払いに対応しておらず、クレジットカードでの支払いのみとなります。

大企業向けのEnterpriseプランや、一部の教育機関向けプランなど、大規模な契約の場合に限り、個別交渉によって請求書払いが可能になる場合があります。

請求書払いを希望する場合は、OpenAIの営業担当者に直接問い合わせる必要があります。

通常のユーザーはクレジットカードを用意する必要があると認識しておきましょう。

年間プランはありますか?

2025年現在、個人向けの「ChatGPT Plus」には年間プランは用意されておらず、月額プランのみとなっています。

一方で、組織向けの「ChatGPT Team」プランには、月間契約と年間契約の2つの選択肢があります。

年間契約を選択すると、月間契約を12ヶ月続けるよりも割安な料金設定(月額25ドル/ユーザー)になるため、長期的にチームで利用することが決まっている場合は年間プランがお得です。

今後、Plusプランにも年間プランが導入される可能性はありますが、現時点では月額での契約となります。

月3,000円の壁。ChatGPTで“損する人”と“10倍得する人”の分岐点

ChatGPT Plusの月額約3,000円。これを高いと感じますか、それとも安いと感じますか?実は、この投資価値は使い方次第で天と地ほどの差が生まれます。スタンフォード大学の研究では、生成AIを導入しただけでは生産性が平均8%しか向上しなかったのに対し、使い方を工夫したグループでは最大40%もの向上が見られたという報告があります。この記事では、あなたが月額料金を無駄にしてしまう「損する人」で終わるか、料金の10倍以上の価値を引き出す「得する人」になるかの決定的な違いを、具体的なテクニックを交えて解説します。

【警告】その使い方、月額料金をドブに捨てているかもしれません

「ChatGPTに簡単な質問をして、出てきた答えをコピペするだけ」。もしあなたの使い方がこれに近いなら、残念ながらPlusの価値をほとんど引き出せていません。このような「思考のショートカット」に慣れてしまうと、次のような状態に陥りがちです。

アウトプットが平凡になる: AIが生成する平均的な答えに満足し、独自の視点が失われる。

問題解決能力が低下する: 答えを出す過程をAIに丸投げし、自ら深く考える力が衰える。

応用が利かなくなる: 特定のタスクはこなせても、少し状況が変わるとAIを使いこなせない。

便利なツールをただ消費するだけでは、コストに見合ったリターンは得られません。それどころか、本来あなたが持っているはずのビジネススキルを錆びつかせてしまう危険性すらあるのです。

引用元:

スタンフォード大学人間中心AI研究所(HAI)の調査によると、生成AIを業務に導入した際、タスクの処理方法やワークフローを再設計した組織と、既存のやり方にAIを当てはめただけの組織とでは、生産性向上率に5倍以上の差が生じたとされています。(Brynjolfsson, E., et al. “Generative AI and the Future of Work.” 2024年)

【実践】AIを「優秀な部下」に変える思考法

では、「得する人」はChatGPTをどのように使っているのでしょうか。彼らはAIを「検索エンジンの代わり」ではなく、「思考を拡張し、業務を加速させるパートナー」として捉えています。今日から真似できる3つの「賢い」使い方を紹介します。

使い方①:最強の「業務分解アシスタント」にする

複雑なタスクを前にしてどこから手をつけていいか分からない時、ChatGPTに丸投げしてはいけません。代わりに、タスクの「作業指示書」を作成させましょう。

魔法のプロンプト例:

「あなたは優秀なプロジェクトマネージャーです。これから『(達成したい目標)』というタスクに取り組みます。このタスクを完了するために必要な具体的なステップを、抜け漏れなくリストアップしてください。各ステップの担当者と期限も仮で設定してください。」

これにより、思考が整理され、具体的な行動計画に落とし込むことができます。AIが作った骨子を元に、あなたはより戦略的な判断に集中できるのです。

使い方②:あえて「辛口なクライアント」を演じさせる

作成した企画書やメールの文面に自信が持てない時、同僚にレビューを頼むのは気が引けるかもしれません。そんな時、ChatGPTを客観的な評価者として使いましょう。

魔法のプロンプト例:

「あなたは(ターゲット顧客や上司の役職)です。以下の(企画書やメールの文章)を読んで、少しでも分かりにくい点、論理が飛躍している点、懸念される点を厳しく指摘してください。改善案も3つ提案してください。」

AIからの多角的なフィードバックを受けることで、一人では気づけなかった弱点を潰し、アウトプットの質を飛躍的に高めることができます。

使い方③:アイデアを無限に組み合わせる「発想の壁打ち相手」にする

「何か面白い企画を出して」という漠然とした依頼は、平凡なアイデアしか生みません。自分の頭の中にあるアイデアの断片をAIに投げかけ、化学反応を促すのです。

魔法のプロンプト例:

「新規事業のアイデアを考えています。テーマは『(テーマ)』で、ターゲットは『(ターゲット層)』です。キーワードとして『A』『B』『C』の要素をすべて組み合わせて、今までにない斬新なサービスのコンセプトを5つ提案してください。」

AIが提案する意外な組み合わせが、あなたの創造力を刺激する触媒となります。最終的にアイデアを磨き上げるのはあなた自身ですが、ゼロから1を生み出す苦しみを大幅に軽減してくれます。

より多様なビジネスシーンでのプロンプト活用術については、こちらの記事も合わせてご参照ください https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-business-prompts/

まとめ

ChatGPTの導入を検討する中で、「どのプランが自社に最適なのか分からない」「セキュリティ面が不安で業務利用に踏み切れない」といった課題を抱えている企業は少なくありません。

また、社員のITリテラシーに差があるため、高機能なツールを導入しても全社で活用しきれるかという懸念もあります。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。