「自社に導入できる日本の生成AIサービスを探している」

「国内の生成AI開発企業にはどんな会社があるんだろう?」

「生成AIの活用事例を参考にして、導入を検討したい」

こういった悩みや疑問を持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、生成AIを開発する国内の大手・ベンチャー企業から、実際に生成AIを導入している企業の活用事例まで、合計29社を網羅的にご紹介します。

自社に合った生成AIサービスを見つけるための選び方のポイントも解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。

【大手】生成AIを開発する国内企業7選

まずは、独自の生成AI開発に取り組んでいる国内の大手企業を7社紹介します。

- NTT

- NEC

- 富士通

- サイバーエージェント

- ソニーグループ

- 日立グループ

- NTTグループ

それぞれの企業が開発するAIの特徴や強みを理解することで、自社のニーズに合ったサービスを見つけやすくなります。

それでは、1社ずつ見ていきましょう。

NTTの大規模言語モデル「tsuzumi」

NTTが開発した大規模言語モデル(LLM)「tsuzumi」は、軽量でありながら高い日本語処理能力を持つことが特徴です。

パラメータサイズを6億と70億の2種類に抑えることで、導入コストを大幅に削減し、企業の特定ニーズに合わせたチューニングを容易にしています。

また、図やグラフを含む文書を正確に読み取る能力にも長けており、金融や医療といった専門分野での活用が期待されています。

セキュリティ面でも、クローズドな環境で利用できるため、機密情報を扱う企業でも安心して導入できる点が強みです。

こちらはNTTによるLLM「tsuzumi」の技術的な詳細について解説した公式レポートです。合わせてご覧ください。 https://www.rd.ntt/e/research/LLM_tsuzumi.html

NECの生成AI 「cotomi」とAI技術群「NEC the WISE」

NECは、130億パラメータを持つ大規模言語モデル「cotomi」を開発しました。

このAIは、日本語の能力に特化しており、顧客の問い合わせ対応や社内文書の要約、プログラミングコードの生成など、幅広い業務を効率化します。

NECは「cotomi」を、同社のAI技術群「NEC the WISE」に組み込むことで、企業のDX推進を強力にサポートしています。

金融、製造、流通など、様々な業種での活用実績があり、企業の課題解決に貢献することが期待されています。

富士通のAI技術「Fujitsu Kozuchi」と「FUJITSU Human Centric AI Zinrai」

富士通は、AI技術を誰もが容易に利用できるプラットフォーム「Fujitsu Kozuchi」を提供しています。

このプラットフォームを通じて、画像認識や音声認識、自然言語処理など、様々なAI機能を手軽に試すことが可能です。

また、長年の研究開発で培われたAI技術「FUJITSU Human Centric AI Zinrai」も提供しており、企業のビジネス課題解決や社会課題の解決に貢献しています。

特に、製造業や金融業における業務効率化や、新たな価値創造の支援に強みを持っています。

サイバーエージェントの大規模言語モデル「CyberAgentLM」

サイバーエージェントは、広告制作やマーケティングに特化した独自の大規模言語モデル「CyberAgentLM」を開発しました。

日本語の能力を最大限に高めるため、高品質な日本語データセットを大規模に収集・学習させています。

広告キャッチコピーの生成や、クリエイティブの効果予測、チャットボットによる顧客対応など、広告事業における様々な業務を自動化・効率化します。

同社の強みであるデジタル広告の知見を活かし、企業のマーケティング活動を強力に支援するAIとして注目されています。

ソニーグループの「Sony AI」

ソニーグループは、AI研究開発組織「Sony AI」を設立し、エンタテインメントや金融、イメージングなどの分野でAI開発を進めています。

特に、ゲーム領域では、AIがプレイヤーと対話したり、協力したりするエージェントAI「Gran Turismo Sophy」を開発し、新しいゲーム体験を創出しています。

また、科学研究の分野でもAIを活用し、新素材の発見や創薬プロセスの加速など、社会に貢献する研究開発に取り組んでいます。

エンタテインメントとテクノロジーを融合させるソニーならではの発想で、AIの可能性を広げています。

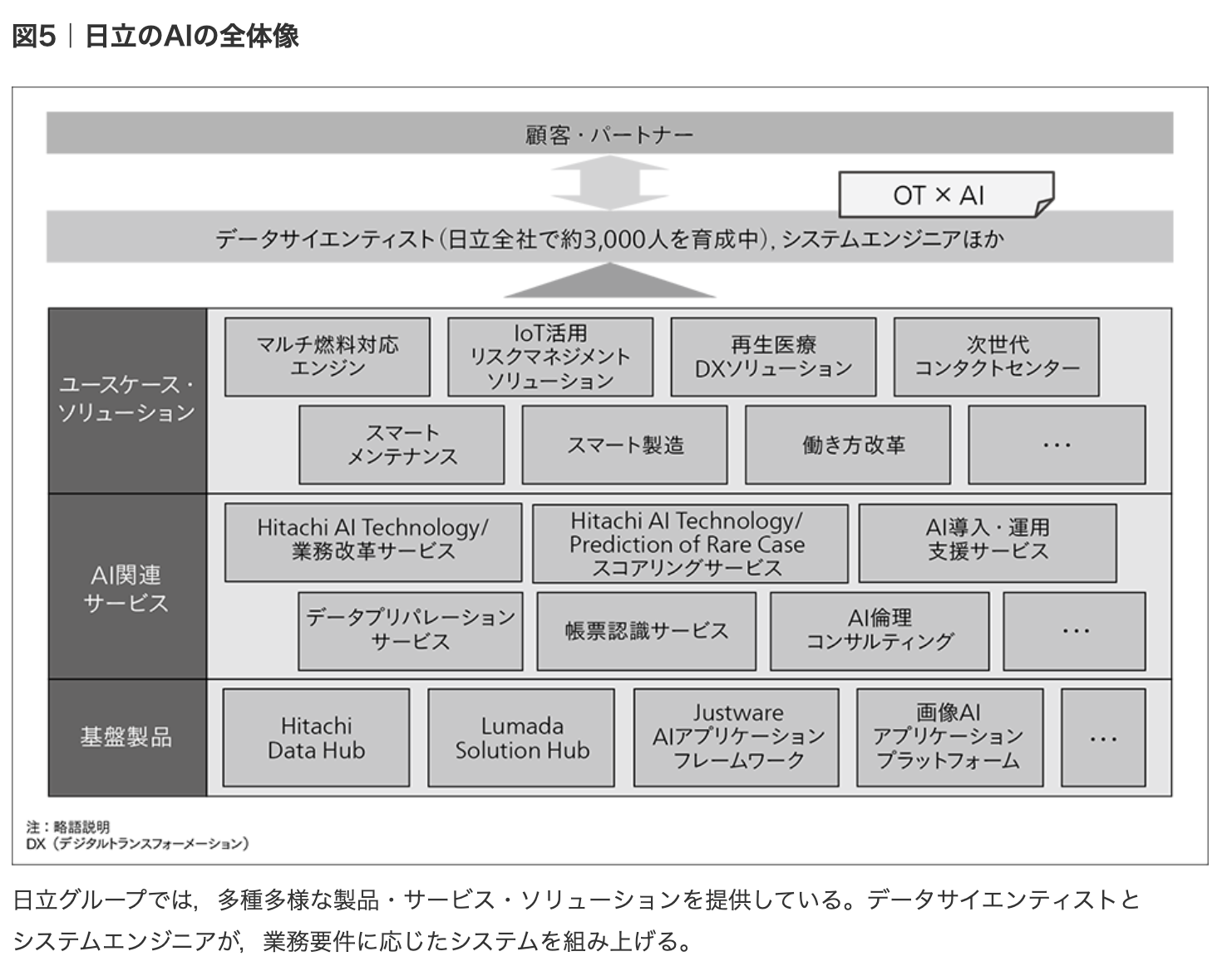

日立グループの「Hitachi AI Technology/H」

日立グループは、長年にわたり蓄積してきたAI技術を「Hitachi AI Technology/H」として体系化し、提供しています。

この技術は、顧客企業の課題解決を目的としており、特にリスク分析や需要予測、生産性の向上といった分野で高い性能を発揮します。

特筆すべきは、AIが導き出した結果の根拠を人間が理解できる形で説明する「説明可能なAI(XAI)」の技術です。

これにより、ユーザーはAIの判断を信頼し、納得した上で業務を進めることができ、金融機関の融資審査やエネルギーの需要予測などで活用されています。

こちらは日立が解説する「説明可能なAI(XAI)」の技術詳細についての記事です。合わせてご覧ください。 https://www.hitachihyoron.com/jp/archive/2020s/2021/06/06a01/index.html

NTTグループのAIブランド「corevo」

NTTグループは、AI関連技術を「corevo(コレボ)」というブランド名で展開しています。

このブランドには、音声認識、画像認識、自然言語処理、そして対話AIなど、40年以上にわたる研究で培われた多様な技術が含まれています。

特に、人間の感性や意図を理解する「意図理解対話技術」は、コールセンターの自動応答システムや、ロボットとの自然なコミュニケーションを実現します。

これらの技術を組み合わせることで、企業の業務効率化はもちろん、新たなサービスの創出にも貢献しています。

【ベンチャー】生成AIを開発する国内企業17選

次に、独自の技術や特定の分野に特化したサービスで注目を集める、生成AIを開発する国内のベンチャー企業17社を紹介します。

大手企業とは異なる、ユニークな視点や革新的なアイデアを持つ企業が揃っています。

自社の課題解決に直結する、尖ったサービスが見つかるかもしれません。

SparticleのAIエンジン「Felo」

Sparticleが提供する「Felo」は、リアルタイムでの多言語翻訳・文字起こしを得意とするAIエンジンです。

独自の音声認識技術と大規模言語モデルを組み合わせることで、高速かつ高精度な翻訳を実現しています。

国際会議やオンラインミーティングでの議事録作成、動画コンテンツの字幕生成など、グローバルなコミュニケーションを円滑にするための多様なシーンで活用できます。

複数の話者を同時に認識し、誰が何を話したかを正確に記録できる点も大きな強みです。

FRONTEOのAIエンジン「KIBIT」

FRONTEOは、独自開発のAIエンジン「KIBIT」を駆使し、リーガルテックやビジネスインテリジェンスの分野でサービスを提供しています。

「KIBIT」は、少量の教師データから専門家の暗黙知を学習し、膨大なデータの中から必要な情報を見つけ出すことを得意とします。

国際訴訟における証拠調査や、企業の不正調査、特許調査など、専門的な知識が求められる場面でその能力を発揮します。

人間の判断を支援し、調査業務の精度と効率を飛躍的に向上させることが可能です。

SENSYのAIプラットフォーム「SENSY」

SENSYは、一人ひとりの感性を解析するパーソナルAIプラットフォーム「SENSY」を開発しています。

ユーザーの購買履歴や行動履歴を学習し、その人の好みや価値観を理解して、最適な商品やサービスを提案します。

アパレル業界の需要予測や、食品のパーソナライズ、ECサイトのレコメンドエンジンなど、マーケティング分野を中心に幅広く活用されています。

顧客体験の向上と企業の売上拡大に貢献する、新しい形のAIソリューションです。

カサナレのAISaaSサービス「kasanare」

カサナレが提供する「kasanare」は、社内文書やマニュアルなどのデータを学習させ、独自の社内向けAIチャットボットを簡単に構築できるSaaSサービスです。

現場の従業員が日常業務で抱える疑問や不明点を、チャットで質問するだけでAIが即座に回答してくれます。

これにより、問い合わせ対応業務の負担を大幅に削減し、従業員は本来の業務に集中できます。

セキュリティにも配慮されており、機密情報を扱う企業でも安心して導入できる点が魅力です。

ファーストオートメーションの文書作成AI「SPESILL」

ファーストオートメーションが開発した「SPESILL」は、製造業における仕様書や見積書などの文書作成を自動化するAIサービスです。

過去の文書データを学習させることで、顧客からの要求仕様に基づいた最適な文書を瞬時に生成します。

これまで多くの時間と手間を要していた文書作成業務を効率化し、設計者や営業担当者の負担を軽減します。

製造業特有の専門用語や複雑な様式にも対応可能で、業務の属人化を防ぎ、品質の標準化にも貢献します。

AI Picassoの画像生成AI「AI Picasso」

「AI Picasso」は、テキストや簡単な下絵から高品質な画像を生成できるスマートフォンアプリです。

「いらすとや」風のイラストを生成する「AIいらすとや」機能などが話題となり、誰でも手軽にクリエイティブな画像作成を楽しめることから人気を博しています。

プロンプト(指示文)を入力するだけで、想像した通りのイラストや写真を瞬時に作り出すことができます。

個人利用はもちろん、SNS投稿用の画像作成や、プレゼンテーション資料の挿絵など、ビジネスシーンでの活用も広がっています。

時空テクノロジーズのAI議事録・メモ作成ツール「ログミーツ」

時空テクノロジーズが提供する「ログミーツ」は、AIを活用して会議の議事録やメモを自動で作成するツールです。

高精度な音声認識技術により、会議中の発言をリアルタイムでテキスト化し、話者も自動で特定します。

さらに、AIが会話の内容を解析し、重要なポイントや決定事項をまとめた要約を自動生成するため、議事録作成にかかる時間を大幅に削減できます。

会議の内容をデータとして蓄積・検索できるため、過去の議論を振り返る際にも非常に便利です。

HelpfeelのAIFAQ検索システム「Helpfeel」

Helpfeelは、革新的な検索技術を搭載したAI FAQシステムです。

曖昧な言葉の表現やスペルミス、感覚的なキーワードでも、ユーザーが本当に知りたい回答候補を予測して提示します。

この「意図予測検索」技術により、従来の検索システムでは解決できなかった疑問を解消し、自己解決率を大幅に向上させます。

コールセンターへの問い合わせ件数を削減し、顧客満足度の向上とサポート業務の効率化を同時に実現するソリューションです。

Preferred Networksの深層学習フレームワーク「Chainer」

Preferred Networksは、日本を代表するAIベンチャーであり、オープンソースの深層学習フレームワーク「Chainer」の開発で世界的に知られています。

現在は開発を終了していますが、「Chainer」で培った技術力は、製造業や医療、交通システムなど、様々な分野での応用研究に活かされています。

特に、AIを活用したロボットの自律制御や、がんの早期発見を支援する診断システムの開発などで大きな成果を上げています。

最先端の技術で社会課題の解決を目指す、日本屈指のAI研究開発企業です。

HEROZのAI「HEROZ Kishin」

HEROZは、将棋AIで培った独自の機械学習技術を核に、多様な業界へAIソリューションを提供する企業です。

同社のAI「HEROZ Kishin」は、金融、建設、エンタメなど、幅広い分野で導入され、企業の課題解決に貢献しています。

例えば、金融分野では株価の予測や不正取引の検知、建設分野では建物の劣化診断などに活用されています。

人間を超えるレベルの予測・判断能力を持つAI技術で、企業の競争力強化を支援しています。

オルツのパーソナル人工知能「P.A.I.」

オルツは、私たち一人ひとりの意思をデジタル上で再現する「パーソナル人工知能(P.A.I.)」の開発を進めています。

個人の思考や価値観、話し方などを学習し、その人自身の分身となるAIを生成することを目指しています。

この技術が実現すれば、自分がいなくても会議に参加したり、SNSで発信したりといったことが可能になります。

個人の生産性を最大化し、新しいライフスタイルを創造する可能性を秘めた、未来のAI技術です。

Sakana AIの「Sakana AI」

Sakana AIは、Googleの著名なAI研究者らが設立した、東京を拠点とするスタートアップです。

複数の小規模なAIモデルを自己進化的に組み合わせ、より強力で効率的な大規模モデルを構築するという独自のアプローチで注目を集めています。

この「進化的手法」により、少ない計算資源で高性能なAIを開発することを目指しており、AI開発のコストや環境負荷を低減する可能性を秘めています。

日本の自然観から着想を得たユニークな発想で、AI研究開発の新しい潮流を生み出そうとしています。

Jiteraの「JITERA」

Jiteraは、ソフトウェア開発のプロセスをAIによって自動化する開発プラットフォーム「JITERA」を提供しています。

自然言語で作りたいものの要件を伝えるだけで、AIがソースコードやインフラ、API連携などを自動で生成します。

これにより、従来数ヶ月かかっていた開発期間を大幅に短縮し、開発コストを削減することが可能です。

エンジニア不足に悩む企業にとって、革新的なソリューションとなり、ビジネスのアイデアを迅速に形にすることを支援します。

Sales Markerのインテントセールス用サービス「Sales Marker」

Sales Markerは、顧客の購買意欲(インテント)をAIで分析し、最適なタイミングでアプローチを可能にするインテントセールスサービスです。

Web上の行動履歴など、470万件以上の法人データベースを解析し、今まさに自社製品・サービスを求めている企業をリアルタイムで特定します。

これにより、営業担当者は見込みの薄い顧客へのアプローチを減らし、成約確度の高い商談に集中できます。

従来の営業手法を大きく変革し、効率的かつ効果的なセールス活動を実現するツールとして注目されています。

Lightblueの「WASABI GenAI」

Lightblueが提供する「WASABI GenAI」は、企業の独自データを活用し、セキュアな環境で利用できる生成AIプラットフォームです。

社内文書やマニュアル、顧客からの問い合わせ履歴などを学習させることで、業務に特化した独自のAIアシスタントを構築できます。

社内問い合わせ対応の自動化や、報告書・議事録の作成支援など、幅広い業務の効率化を実現します。

オンプレミス環境にも対応しているため、金融機関や自治体など、高いセキュリティ要件が求められる組織でも安心して導入できます。

ELYZAの「セキュアGAI」

ELYZAは、日本語に特化した大規模言語モデルの開発で高い評価を得ているAIベンチャーです。

同社が提供する「セキュアGAI」は、企業の機密情報を外部に漏らすことなく、安全に生成AIを活用できるソリューションです。

企業のニーズに合わせてクラウド型かオンプレミス型かを選択でき、独自データの追加学習も可能です。

日本語のニュアンスを深く理解した高精度なAIにより、社内文書の要約やメール作成、企画立案など、様々な知的生産活動を支援します。

ギブリーの「オンプレミス対応社内ChatAI」

ギブリーは、企業のDX推進を支援する多様なサービスを提供しており、その一つが法人向け生成AIプラットフォームです。

特に、オンプレミス環境で構築できる「オンプレミス対応社内ChatAI」は、セキュリティを重視する企業から高い支持を得ています。

社内サーバー上にシステムを構築するため、外部への情報漏洩リスクを完全に遮断した状態で、ChatGPTなどの最新AIモデルを利用できます。

企業の独自データを安全に活用し、業務に特化したAI環境を構築したい場合に最適なソリューションです。

【活用事例】生成AIを導入している国内企業5社

ここからは、実際に生成AIを業務に取り入れ、成果を上げている国内企業の活用事例を5社紹介します。

- サントリー

- 学研

- SMBCグループ

- ビズリーチ

- オムロン

各社がどのように生成AIを活用し、どのような課題を解決したのかを知ることで、自社で導入する際の具体的なイメージを掴むことができるでしょう。

それでは、1社ずつ見ていきましょう。

サントリー:AIのアドバイスを基にしたCM制作

サントリー食品インターナショナルは、主力商品「クラフトボス」の新たなテレビCM制作において、生成AIを活用しました。

過去1,300本以上のCMデータをAIに学習させ、ヒットするCMの傾向を分析させました。

AIは「意外な組み合わせ」や「コミカルな要素」が好感度を高める可能性があると提案し、そのアドバイスを基にCMタレントの組み合わせや演出を決定しました。

結果として制作されたCMは高い評価を受け、クリエイティブな領域におけるAI活用の可能性を示しました。

学研:生徒に合わせた個別学習アドバイスの提供

学研グループは、オンライン学習サービスにおいて生成AIを導入し、生徒一人ひとりに合わせた学習アドバイスの提供を始めています。

AIが生徒の学習履歴や解答パターンを分析し、つまずいている箇所や理解度を正確に把握します。

その上で、個々の生徒に最適化された解説や、次に取り組むべき問題などをAIが自動で生成し、個別指導のような学習体験を提供します。

教育現場におけるAI活用は、学習効果の向上と、教員の負担軽減の両面で大きな期待が寄せられています。

SMBCグループ:独自の生成AIアシスタントを開発

三井住友フィナンシャルグループ(SMBCグループ)は、米Microsoft社のAzure OpenAI Serviceを活用し、グループ全社員約10万人が利用できる独自の生成AIアシスタント「SMBC-GAI」を開発・導入しました。

情報収集や資料作成、アイデア出し、プログラミングコードの生成など、幅広い業務に活用することで、生産性の向上を目指しています。

金融機関として最も重要視されるセキュリティを確保するため、入力した情報が外部のAIモデルの学習に利用されないクローズドな環境を構築しています。

金融業界における大規模な生成AI活用事例として、大きな注目を集めています。

ビズリーチ:職務経歴書の自動作成機能

ビズリーチは、運営する転職サイト「ビズリーチ」において、生成AIを活用した職務経歴書の自動作成支援機能を導入しました。

職種や役職などの基本情報を入力するだけで、AIがその内容に合った職務経歴書のたたき台を自動で生成します。

ユーザーは、たたき台を基に自身の経験を追記・修正するだけで、手軽に質の高い職務経歴書を完成させることができます。

これまで多くの求職者が負担に感じていた書類作成の手間を大幅に削減し、よりスムーズな転職活動を支援しています。

オムロン:AIを活用したロボット開発の促進

オムロンは、ロボット開発のプロセスに生成AIを導入し、開発期間の短縮と効率化を図っています。

例えば、ロボットを制御するプログラミングコードの生成や、シミュレーションの自動化などにAIを活用しています。

これにより、エンジニアはより創造的な作業に集中できるようになり、開発スピードが向上します。

また、AIが過去の設計データから最適な部品の組み合わせを提案するなど、製品の品質向上にも貢献しており、製造業におけるAI活用の先進的な事例となっています。

日本での生成AI 国内企業の活用と今後の広がり

日本国内において、生成AI市場は急速に拡大しており、多くの国内企業がその活用に乗り出しています。

当初は文章作成やアイデア出しといった定型的な業務での利用が中心でしたが、現在では製品開発やマーケティング、顧客サポートなど、より専門的で複雑な領域へと活用の幅が広がっています。

特に、労働人口の減少という社会課題に直面する日本では、業務効率化や生産性向上の切り札として、生成AIへの期待は非常に大きいです。

今後は、各業界の専門知識を学習させた特化型AIの開発が進み、より多くの企業で導入が加速していくと予測されています。

失敗しない生成AI 国内企業の選び方5つのポイント

自社に最適な生成AIサービスを導入し、成果を出すためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。

ここでは、失敗しないための国内企業の選び方を5つのポイントに絞って解説します。

- 自社の課題とAI導入の目的を明確にする

- オンプレミス型かクラウド型かを選択する

- 現場の従業員が使いやすい操作性か確認する

- 導入・運用にかかるコストを検討する

- 導入後のサポート体制が充実しているか確認する

これらのポイントを一つひとつ検討することで、自社にとって最適なパートナーを見つけることができるでしょう。

ポイント1:自社の課題とAI導入の目的を明確にする

まず最も重要なのは、「なぜ生成AIを導入するのか」という目的を明確にすることです。

「問い合わせ対応の工数を削減したい」「マーケティング用のコンテンツ作成を効率化したい」「新商品のアイデアを創出したい」など、具体的な課題を洗い出しましょう。

目的が明確になることで、数あるサービスの中から、自社の課題解決に本当に必要な機能を持つものはどれか、という基準で選ぶことができます。

目的が曖昧なままでは、多機能なサービスを導入しても使いこなせず、コストだけがかかってしまう結果になりかねません。

ポイント2:オンプレミス型かクラウド型かを選択する

生成AIの提供形態には、大きく分けて「オンプレミス型」と「クラウド型」の2種類があります。

オンプレミス型は、自社のサーバー内にシステムを構築するため、セキュリティ性が非常に高いのが特徴です。機密情報や個人情報を多く扱う金融機関や医療機関などに向いています。

一方、クラウド型は、インターネット経由でサービスを利用するため、初期費用を抑えて手軽に導入できるのがメリットです。

自社のセキュリティポリシーや予算、管理体制などを考慮し、どちらの形態が適しているかを慎重に判断しましょう。

こちらはChatGPTに社内データを学習させる方法について解説した記事です。合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/chatgpt-company-data/

ポイント3:現場の従業員が使いやすい操作性か確認する

生成AIを導入しても、実際に業務で利用する現場の従業員が使いこなせなければ意味がありません。

専門的な知識がなくても直感的に操作できるか、インターフェースは分かりやすいか、といった視点で確認することが重要です。

可能であれば、導入前に無料トライアルなどを利用して、実際に従業員に触れてもらう機会を設けましょう。

現場からのフィードバックを参考にすることで、導入後の定着がスムーズに進み、利用率の向上につながります。

こちらは生成AIのプロンプト研修についてまとめた記事です。合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/generation-ai-prompt-training/

ポイント4:導入・運用にかかるコストを検討する

生成AIの導入には、初期費用だけでなく、月額利用料やシステムメンテナンス費用などのランニングコストも発生します。

自社の予算内で継続的に運用していけるか、費用対効果は見合っているかを事前にしっかりとシミュレーションすることが不可欠です。

複数のサービスで見積もりを取り、機能とコストのバランスを比較検討しましょう。

安さだけで選ぶのではなく、自社の目的を達成するために必要な機能が備わっているか、という視点を忘れないようにしてください。

ポイント5:導入後のサポート体制が充実しているか確認する

生成AIを導入した後、操作方法で不明な点が出てきたり、システムにトラブルが発生したりすることもあります。

そうした際に、迅速かつ丁寧に対応してくれるサポート体制が整っているかどうかも、重要な選定ポイントです。

電話やメールでの問い合わせ窓口はもちろん、導入時の研修や活用方法のコンサルティングなど、手厚いサポートを提供している企業もあります。

安心して長期間利用し続けるためにも、導入後のフォロー体制が充実している企業を選ぶことをお勧めします。

あなたの脳はサボってる?生成AIで「賢くなる人」と「思考停止する人」の決定的違い

生成AIを毎日使っているあなた、その使い方で本当に「賢く」なっていますか?実は、使い方を間違えると、私たちの脳はどんどん“怠け者”になってしまうかもしれません。マサチューセッツ工科大学(MIT)の衝撃的な研究がそれを裏付けています。しかし、ご安心ください。東京大学などのトップ研究機関では、生成AIを「最強の思考ツール」として使いこなし、能力を向上させる方法が実践されています。この記事では、「思考停止する人」と「賢くなる人」の分かれ道を、最新の研究結果と具体的なテクニックを交えながら、どこよりも分かりやすく解説します。

【警告】生成AIはあなたの「脳をサボらせる」かもしれない

「生成AIに任せれば、頭を使わなくて済む」。もしそう思っていたら、少し危険なサインです。MITの研究によると、生成AIを使って文章を作った人は、自力で考えた人に比べて脳の活動が半分以下に低下することがわかりました。

これは、脳が考えることをAIに丸投げしてしまう「思考の外部委託」が起きている証拠です。この状態が続くと、次のようなリスクが考えられます。

深く考える力が衰える: AIの答えを鵜呑みにし、「本当にそうかな?」と疑う力が鈍る。

記憶が定着しなくなる: 楽して得た情報は、脳に残りづらい。

アイデアが湧かなくなる: 脳が「省エネモード」に慣れてしまい、自ら発想する力が弱まる。

便利なツールに頼るうち、気づかぬ間に、本来持っていたはずの「考える力」が失われていく可能性があるのです。

引用元:

MITの研究者たちは、大規模言語モデル(LLM)が人間の認知プロセスに与える影響について調査しました。その結果、LLM支援のライティングタスクでは、人間の脳内の認知活動が大幅に低下することが示されました。(Shmidman, A., Sciacca, B., et al. “Does the use of large language models affect human cognition?” 2024年)

【実践】AIを「脳のジム」に変える賢い使い方

では、「賢くなる人」は生成AIをどう使っているのでしょうか?答えはシンプルです。彼らはAIを「答えを出す機械」ではなく、「思考を鍛えるパートナー」として利用しています。ここでは、誰でも今日から真似できる3つの「賢い」使い方をご紹介します。

使い方①:最強の「壁打ち相手」にする

自分の考えを深めるには、反論や別の視点が不可欠です。そこで、生成AIをあえて「反対意見を言うパートナー」に設定しましょう。

プロンプト例:

「(あなたの意見や企画)について、あなたが優秀なコンサルサルタントだったら、どんな弱点を指摘しますか?最も鋭い反論を3つ挙げてください。」

これにより、一人では気づけなかった思考の穴を発見し、より強固な論理を組み立てる力が鍛えられます。

使い方②:あえて「無知な生徒」として教える

自分が本当にテーマを理解しているか試したければ、誰かに説明してみるのが一番です。生成AIを「何も知らない生徒役」にして、あなたが先生になってみましょう。

プロンプト例:

「今から『(あなたが学びたいテーマ)』について説明します。あなたは専門知識のない高校生だと思って、私の説明で少しでも分かりにくい部分があったら、遠慮なく質問してください。」

AIからの素朴な質問に答えることで、自分の理解度の甘い部分が明確になり、知識が驚くほど整理されます。

使い方③:アイデアを無限に生み出す「触媒」にする

ゼロから「面白いアイデアを出して」と頼むのは、思考停止への第一歩です。そうではなく、自分のアイデアの“種”をAIに投げかけ、化学反応を起こさせるのです。

プロンプト例:

「『(テーマ)』について考えています。キーワードは『A』『B』『C』です。これらの要素を組み合わせて、今までにない斬新な企画の切り口を5つ提案してください。」

AIが提案した意外な組み合わせをヒントに、最終的なアイデアに磨きをかけるのはあなた自身です。これにより、発想力が刺激され、創造性が大きく向上します。

まとめ

企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。

しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。