「ChatGPTをスマホで始めたいけど、どうすればいいの?」

「スマホアプリの登録方法や、具体的な使い方がよくわからない…。」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、スマホでのChatGPTの始め方について、アカウント登録からダウンロード、実際の操作方法までを画像付きで丁寧に解説します。

さらに、ビジネスやプライベートで役立つ便利な使い方7選や、利用する上での注意点もご紹介します。

この記事を読めば、誰でもすぐにスマホでChatGPTを使いこなせるようになりますので、ぜひ最後までご覧ください。

スマホでのChatGPTの始め方|無料でどこでも使えるAIチャット

ChatGPTは、PCだけでなくスマホでも手軽に利用できるAIチャットサービスです。

ここでは、スマホ版ChatGPTの基本的な情報として、何ができるのか、アプリ版とブラウザ版の違い、そしてLINEでの利用可否について解説します。

それでは、1つずつ見ていきましょう。

ChatGPTとは?スマホで何ができるのか

ChatGPTは、OpenAIが開発した大規模言語モデルを活用した対話型のAIです。

人間と話しているかのような自然な文章を生成できるのが特徴で、さまざまなタスクをこなせます。

スマホでできることの代表例は以下の通りです。

- 質問への回答

- 文章の作成・要約・翻訳

- アイデア出し(ブレインストーミング)

- プログラミングコードの生成

- 日常会話の相手

このように、スマホがあれば、移動中や外出先など、場所を選ばずにAIのサポートを受けられます。

日々の疑問解決から専門的な作業のアシストまで、幅広いシーンで活躍するでしょう。

アプリ版とブラウザ版の違い

スマホでChatGPTを利用するには、「アプリ版」と「ブラウザ版」の2つの方法があります。

どちらも基本的な機能は同じですが、いくつかの違いがあります。

アプリ版の最大のメリットは、スマホに最適化された操作性と、音声入力機能が使える点です。

マイクボタンをタップするだけで簡単に音声で質問できるため、タイピングが面倒な場面で非常に便利です。

プッシュ通知機能もあり、新機能の情報をいち早く受け取れます。

一方、ブラウザ版はアプリをインストールする必要がなく、スマホのストレージ容量を消費しないのが利点です。

普段使っているブラウザからブックマークしておけば、手軽にアクセスできます。

どちらが良いかは個人の好みによりますが、手軽に音声入力を試したい方や、よりスムーズな操作を求める方にはアプリ版がおすすめです。

LINEでも利用は可能か

「普段使っているLINEアプリでChatGPTは使えないの?」と考える方もいるかもしれません。

結論から言うと、LINEの友だち追加をするだけでChatGPTが使える、といった公式サービスは現在提供されていません。

しかし、有志の開発者がLINEのプラットフォーム上でChatGPTの機能を使えるようにした、「AIチャットくん」などの非公式サービスは存在します。

これらのサービスは手軽に利用できる反面、開発元がOpenAIではないため、セキュリティ面やサービスの継続性については注意が必要です。

また、本家のChatGPTとは機能や精度が異なる場合もあります。

安心して利用したい方や、ChatGPTの全機能を体験したい方は、OpenAIが提供する公式サイトまたは公式アプリの利用を強くおすすめします。

【iPhone/Android対応】スマホでのChatGPTの始め方:アカウント登録とダウンロード

ここからは、実際にスマホでChatGPTを始めるための具体的な手順を解説します。

iPhoneとAndroid、それぞれ公式アプリのダウンロード方法と、ブラウザでの始め方を説明しますので、ご自身の環境に合わせて進めてください。

アカウント登録は無料で、メールアドレスがあればすぐに完了します。

【公式アプリ】での始め方

まずは、公式アプリを使った始め方です。

App StoreまたはGoogle Playから「ChatGPT」と検索し、OpenAIの公式アプリをインストールします。

類似の非公式アプリが多数存在するため、開発元が「OpenAI」であることを必ず確認してください。

インストールが完了したら、アプリを起動し、画面の指示に従ってアカウント登録を進めます。

すでにPCなどでアカウントを持っている場合は、同じ情報でログインするだけで利用を開始できます。

iPhoneでのダウンロードと設定方法

iPhoneユーザーの方は、App StoreからChatGPTをダウンロードします。

- App Storeを開き、検索窓に「ChatGPT」と入力します。

- 開発元が「OpenAI」であることを確認し、「入手」をタップします。

- インストール後、アプリを開き、アカウント登録方法を選択します。(Appleアカウント、Googleアカウント、メールアドレスでの登録が可能です)

- メールアドレスで登録する場合は、パスワードを設定し、届いた認証メールのリンクをクリックします。

- 名前と生年月日を入力し、電話番号認証を行えば登録は完了です。

初回起動時に簡単なチュートリアルが表示されるので、目を通しておくと良いでしょう。

こちらは、iPhone向けのChatGPT公式アプリのダウンロードページです。類似アプリと間違わないよう、こちらからアクセスすることをおすすめします。 https://apps.apple.com/app/chatgpt/id6448311069

Androidでのダウンロードと設定方法

Androidユーザーの方は、Google Playストアからアプリをダウンロードします。

手順はiPhoneとほぼ同じです。

- Google Playストアを開き、「ChatGPT」と検索します。

- 開発元が「OpenAI」の公式アプリを選び、「インストール」をタップします。

- インストール後、アプリを開き、アカウント登録に進みます。(Googleアカウント、メールアドレスでの登録が可能です)

- メールアドレスを選択した場合、パスワード設定とメール認証が必要です。

- 名前、生年月日を入力し、電話番号による認証を済ませれば、利用を開始できます。

こちらは、Android向けのChatGPT公式アプリのダウンロードページです。安全のため、こちらの公式ストアからインストールしてください。 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.openai.chatgpt

【ブラウザ】での始め方

アプリをインストールしたくない場合は、スマホのブラウザからも利用できます。

SafariやGoogle Chromeなどのブラウザで、ChatGPTの公式サイトにアクセスしてください。

公式サイトにアクセスしたら、「Sign up」からアカウントを新規登録するか、「Log in」から既存のアカウントでログインします。

アカウント登録の手順は、アプリ版と全く同じです。

一度ログインすれば、次回以降は自動的にログイン状態が保持されることが多いですが、利便性を高めるために、公式サイトをブックマークやお気に入りに追加しておくことをおすすめします。

ログインと各種設定方法

アプリまたはブラウザでログインが完了すると、チャット画面が表示されます。

基本的な設定は、画面左上(または右上)のメニューボタンからアクセスできます。

設定画面では、主に以下の項目を変更できます。

- 表示言語の変更: インターフェースの言語を設定します。

- テーマの変更: ライトモードとダークモードを切り替えられます。

- チャット履歴の管理: 履歴のオン・オフや、全履歴の削除が可能です。

- サブスクリプション管理: 有料プランへのアップグレードや管理を行います。

特に、チャット履歴をOpenAIのモデル学習に使われたくない場合は、設定からオプトアウト(無効化)することが可能です。

プライバシーが気になる方は確認しておきましょう。

スマホ版ChatGPTの始め方の次は基本操作!テキスト・音声での使い方

アカウント登録が完了したら、いよいよChatGPTを使ってみましょう。

スマホ版の操作は非常に直感的で、誰でもすぐに使いこなせます。

ここでは、基本的な使い方である「テキスト入力」「音声入力」の方法と、便利な機能について解説します。

これらの基本操作を覚えれば、ChatGPTとの対話がよりスムーズになります。

テキスト入力で質問する方法

最も基本的な使い方が、テキストでの質問です。

アプリを開くと画面下部に「Message」という入力欄が表示されるので、そこに質問やお願いしたいことを入力し、送信ボタンをタップするだけです。

例えば、「日本の首都はどこですか?」と入力して送信すれば、すぐに「日本の首都は東京です。」といった回答が返ってきます。

文章作成を依頼したり、アイデアを出してもらったりする場合も、この入力欄に指示を書き込むだけです。

会話を続けることで、前の文脈を理解した上で回答してくれるため、人間とチャットする感覚で自然なやり取りができます。

音声入力で会話する方法

スマホアプリ版ならではの便利な機能が、音声入力です。

テキスト入力欄の横にあるヘッドフォンのアイコンをタップすると、音声会話モードが起動します。

このモードでは、スマホに向かって話しかけるだけで、AIが音声を認識して応答してくれます。

AIの回答も自然な音声で返ってくるため、まるでSF映画のようにAIと会話する体験ができます。

手が離せない料理中や運転中(安全な環境で)、または長文をタイピングするのが面倒な時に非常に役立ちます。

会話を終了したい場合は、画面下の停止ボタンをタップするだけです。

手軽に使えるので、ぜひ一度試してみてください。

回答をコピー・評価する方法

ChatGPTが生成した回答は、簡単にコピーして他のアプリに貼り付けられます。

回答のテキスト部分を長押しすると、コピーや選択のメニューが表示されるので、そこから必要な部分だけをコピーできます。

メールやメモ帳、SNSなど、さまざまな場面で活用できる便利な機能です。

また、各回答の下には、高評価(親指が上)と低評価(親指が下)のアイコンがあります。

このフィードバックを送ることで、AIの性能向上に貢献できます。

特に、期待通りの回答が得られた場合や、逆に見当違いな回答だった場合には、積極的に評価を送ることをおすすめします。

過去のやり取り(チャット履歴)を確認する方法

過去にChatGPTとどのような会話をしたかは、チャット履歴からいつでも確認できます。

画面の左上にあるメニューアイコンをタップすると、これまでのチャットのタイトルが一覧で表示されます。

各タイトルは、会話の冒頭部分から自動で生成されます。

確認したい会話のタイトルをタップすれば、その時のやり取りを全て見返すことが可能です。

履歴が不要になった場合は、タイトルを長押しすることで、名前の変更や削除ができます。

過去のアイデアや生成した文章を後から見返したい時に非常に便利な機能です。

やり取りを終了・削除する方法

一つの話題についての会話が終了し、新しい質問を始めたい場合は、特に操作は必要ありません。

そのまま新しい質問を入力すれば、新しい文脈として認識されます。

もし、完全に新しい会話として始めたい場合は、メニューから「New chat」を選択します。

これにより、過去の文脈に影響されない、まっさらな状態から会話をスタートできます。

特定のチャット履歴を完全に削除したい場合は、履歴一覧から削除したいチャットを長押しし、表示されるメニューから「Delete」を選択してください。

一度削除した履歴は元に戻せないので注意しましょう。

【活用術7選】スマホでのChatGPTの始め方が分かったら試したい便利な使い方

ChatGPTの基本的な使い方がわかったところで、次は具体的な活用術をご紹介します。

ビジネスシーンからプライベートまで、スマホで手軽に試せる便利な使い方を7つ厳選しました。

これらの活用術を参考に、あなたの日常や仕事をより効率的で豊かなものにしましょう。

ビジネスシーンでの使い方①:メール文章の作成

ビジネスで頻繁に行うメール作成は、ChatGPTが得意とする作業の一つです。

「来週の会議の日程調整のお願いメールを、取引先の佐藤様宛に作成してください。候補日は以下の3つです。」のように、宛先、目的、要点などを伝えるだけで、丁寧なビジネスメールの文面を瞬時に作成してくれます。

急いでいる時や、適切な表現が思い浮かばない時に非常に役立ちます。

スマホで移動中にサッと下書きを作成し、後でPCで微調整するといった使い方ができ、業務効率が格段に向上するでしょう。

社内向けの報告書や議事録の要約など、さまざまなビジネス文書作成に応用できます。

ビジネスシーンでの使い方②:アイデアの壁打ち

新しい企画やプロジェクトのアイデア出しに行き詰まった時、ChatGPTは優秀な壁打ち相手になります。

「新しい商品のプロモーション企画のアイデアを10個出して」といった具体的な指示はもちろん、「若者向けの新しいSNSアプリのコンセプトについて、何か面白いアイデアはない?」のような漠然とした問いかけにも、多様な視点からアイデアを提案してくれます。

自分一人では思いつかなかったような斬ăpadă# ChatGPTの始め方をスマホ向けに解説!登録から便利な使い方7選

「ChatGPTをスマホで始めたいけど、どうすればいいの?」

「スマホアプリの登録方法や、具体的な使い方がよくわからない…。」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、スマホでのChatGPTの始め方について、アカウント登録からダウンロード、実際の操作方法までを丁寧に解説します。

さらに、ビジネスやプライベートで役立つ便利な使い方7選や、利用する上での注意点もご紹介します。

この記事を読めば、誰でもすぐにスマホでChatGPTを使いこなせるようになりますので、ぜひ最後までご覧ください。

スマホでのChatGPTの始め方|無料でどこでも使えるAIチャット

ChatGPTは、PCだけでなくスマホでも手軽に利用できるAIチャットサービスです。

ここでは、スマホ版ChatGPTの基本的な情報として、何ができるのか、アプリ版とブラウザ版の違い、そしてLINEでの利用可否について解説します。

それでは、1つずつ見ていきましょう。

ChatGPTとは?スマホで何ができるのか

ChatGPTは、OpenAIが開発した大規模言語モデルを活用した対話型のAIです。

人間と話しているかのような自然な文章を生成できるのが特徴で、さまざまなタスクをこなせます。

スマホでできることの代表例は以下の通りです。

- 質問への回答

- 文章の作成・要約・翻訳

- アイデア出し(ブレインストーミング)

- プログラミングコードの生成

- 日常会話の相手

このように、スマホがあれば、移動中や外出先など、場所を選ばずにAIのサポートを受けられます。

日々の疑問解決から専門的な作業のアシストまで、幅広いシーンで活躍するでしょう。

アプリ版とブラウザ版の違い

スマホでChatGPTを利用するには、「アプリ版」と「ブラウザ版」の2つの方法があります。

どちらも基本的な機能は同じですが、いくつかの違いがあります。

アプリ版の最大のメリットは、スマホに最適化された操作性と、音声入力機能が使える点です。

マイクボタンをタップするだけで簡単に音声で質問できるため、タイピングが面倒な場面で非常に便利です。

プッシュ通知機能もあり、新機能の情報をいち早く受け取れます。

一方、ブラウザ版はアプリをインストールする必要がなく、スマホのストレージ容量を消費しないのが利点です。

普段使っているブラウザからブックマークしておけば、手軽にアクセスできます。

どちらが良いかは個人の好みによりますが、手軽に音声入力を試したい方や、よりスムーズな操作を求める方にはアプリ版がおすすめです。

LINEでも利用は可能か

「普段使っているLINEアプリでChatGPTは使えないの?」と考える方もいるかもしれません。

結論から言うと、LINEの友だち追加をするだけでChatGPTが使える、といった公式サービスは現在提供されていません。

しかし、有志の開発者がLINEのプラットフォーム上でChatGPTの機能を使えるようにした、「AIチャットくん」などの非公式サービスは存在します。

これらのサービスは手軽に利用できる反面、開発元がOpenAIではないため、セキュリティ面やサービスの継続性については注意が必要です。

また、本家のChatGPTとは機能や精度が異なる場合もあります。

安心して利用したい方や、ChatGPTの全機能を体験したい方は、OpenAIが提供する公式サイトまたは公式アプリの利用を強くおすすめします。

【iPhone/Android対応】スマホでのChatGPTの始め方:アカウント登録とダウンロード

ここからは、実際にスマホでChatGPTを始めるための具体的な手順を解説します。

iPhoneとAndroid、それぞれ公式アプリのダウンロード方法と、ブラウザでの始め方を説明しますので、ご自身の環境に合わせて進めてください。

アカウント登録は無料で、メールアドレスがあればすぐに完了します。

【公式アプリ】での始め方

まずは、公式アプリを使った始め方です。

App StoreまたはGoogle Playから「ChatGPT」と検索し、OpenAIの公式アプリをインストールします。

類似の非公式アプリが多数存在するため、開発元が「OpenAI」であることを必ず確認してください。

インストールが完了したら、アプリを起動し、画面の指示に従ってアカウント登録を進めます。

すでにPCなどでアカウントを持っている場合は、同じ情報でログインするだけで利用を開始できます。

iPhoneでのダウンロードと設定方法

iPhoneユーザーの方は、App StoreからChatGPTをダウンロードします。

- App Storeを開き、検索窓に「ChatGPT」と入力します。

- 開発元が「OpenAI」であることを確認し、「入手」をタップします。

- インストール後、アプリを開き、アカウント登録方法を選択します。(Appleアカウント、Googleアカウント、メールアドレスでの登録が可能です)

- メールアドレスで登録する場合は、パスワードを設定し、届いた認証メールのリンクをクリックします。

- 名前と生年月日を入力し、電話番号認証を行えば登録は完了です。

初回起動時に簡単なチュートリアルが表示されるので、目を通しておくと良いでしょう。

Androidでのダウンロードと設定方法

Androidユーザーの方は、Google Playストアからアプリをダウンロードします。

手順はiPhoneとほぼ同じです。

- Google Playストアを開き、「ChatGPT」と検索します。

- 開発元が「OpenAI」の公式アプリを選び、「インストール」をタップします。

- インストール後、アプリを開き、アカウント登録に進みます。(Googleアカウント、メールアドレスでの登録が可能です)

- メールアドレスを選択した場合、パスワード設定とメール認証が必要です。

- 名前、生年月日を入力し、電話番号による認証を済ませれば、利用を開始できます。

【ブラウザ】での始め方

アプリをインストールしたくない場合は、スマホのブラウザからも利用できます。

SafariやGoogle Chromeなどのブラウザで、ChatGPTの公式サイトにアクセスしてください。

公式サイトにアクセスしたら、「Sign up」からアカウントを新規登録するか、「Log in」から既存のアカウントでログインします。

アカウント登録の手順は、アプリ版と全く同じです。

一度ログインすれば、次回以降は自動的にログイン状態が保持されることが多いですが、利便性を高めるために、公式サイトをブックマークやお気に入りに追加しておくことをおすすめします。

ログインと各種設定方法

アプリまたはブラウザでログインが完了すると、チャット画面が表示されます。

基本的な設定は、画面左上(または右上)のメニューボタンからアクセスできます。

設定画面では、主に以下の項目を変更できます。

- 表示言語の変更: インターフェースの言語を設定します。

- テーマの変更: ライトモードとダークモードを切り替えられます。

- チャット履歴の管理: 履歴のオン・オフや、全履歴の削除が可能です。

- サブスクリプション管理: 有料プランへのアップグレードや管理を行います。

特に、チャット履歴をOpenAIのモデル学習に使われたくない場合は、設定からオプトアウト(無効化)することが可能です。

プライバシーが気になる方は確認しておきましょう。

スマホ版ChatGPTの始め方の次は基本操作!テキスト・音声での使い方

アカウント登録が完了したら、いよいよChatGPTを使ってみましょう。

スマホ版の操作は非常に直感的で、誰でもすぐに使いこなせます。

ここでは、基本的な使い方である「テキスト入力」「音声入力」の方法と、便利な機能について解説します。

これらの基本操作を覚えれば、ChatGPTとの対話がよりスムーズになります。

テキスト入力で質問する方法

最も基本的な使い方が、テキストでの質問です。

アプリを開くと画面下部に「Message」という入力欄が表示されるので、そこに質問やお願いしたいことを入力し、送信ボタンをタップするだけです。

例えば、「日本の首都はどこですか?」と入力して送信すれば、すぐに「日本の首都は東京です。」といった回答が返ってきます。

文章作成を依頼したり、アイデアを出してもらったりする場合も、この入力欄に指示を書き込むだけです。

会話を続けることで、前の文脈を理解した上で回答してくれるため、人間とチャットする感覚で自然なやり取りができます。

音声入力で会話する方法

スマホアプリ版ならではの便利な機能が、音声入力です。

テキスト入力欄の横にあるヘッドフォンのアイコンをタップすると、音声会話モードが起動します。

このモードでは、スマホに向かって話しかけるだけで、AIが音声を認識して応答してくれます。

AIの回答も自然な音声で返ってくるため、まるでSF映画のようにAIと会話する体験ができます。

手が離せない料理中や、長文をタイピングするのが面倒な時に非常に役立ちます。

会話を終了したい場合は、画面下の停止ボタンをタップするだけです。

手軽に使えるので、ぜひ一度試してみてください。

回答をコピー・評価する方法

ChatGPTが生成した回答は、簡単にコピーして他のアプリに貼り付けられます。

回答のテキスト部分を長押しすると、コピーや選択のメニューが表示されるので、そこから必要な部分だけをコピーできます。

メールやメモ帳、SNSなど、さまざまな場面で活用できる便利な機能です。

また、各回答の下には、高評価(親指が上)と低評価(親指が下)のアイコンがあります。

このフィードバックを送ることで、AIの性能向上に貢献できます。

特に、期待通りの回答が得られた場合や、逆に見当違いな回答だった場合には、積極的に評価を送ることをおすすめします。

過去のやり取り(チャット履歴)を確認する方法

過去にChatGPTとどのような会話をしたかは、チャット履歴からいつでも確認できます。

画面の左上にあるメニューアイコンをタップすると、これまでのチャットのタイトルが一覧で表示されます。

各タイトルは、会話の冒頭部分から自動で生成されます。

確認したい会話のタイトルをタップすれば、その時のやり取りを全て見返すことが可能です。

履歴が不要になった場合は、タイトルを長押しすることで、名前の変更や削除ができます。

過去のアイデアや生成した文章を後から見返したい時に非常に便利な機能です。

やり取りを終了・削除する方法

一つの話題についての会話が終了し、新しい質問を始めたい場合は、特に操作は必要ありません。

そのまま新しい質問を入力すれば、新しい文脈として認識されます。

もし、完全に新しい会話として始めたい場合は、メニューから「New chat」を選択します。

これにより、過去の文脈に影響されない、まっさらな状態から会話をスタートできます。

特定のチャット履歴を完全に削除したい場合は、履歴一覧から削除したいチャットを長押しし、表示されるメニューから「Delete」を選択してください。

一度削除した履歴は元に戻せないので注意しましょう。

【活用術7選】スマホでのChatGPTの始め方が分かったら試したい便利な使い方

ChatGPTの基本的な使い方がわかったところで、次は具体的な活用術をご紹介します。

ビジネスシーンからプライベートまで、スマホで手軽に試せる便利な使い方を7つ厳選しました。

これらの活用術を参考に、あなたの日常や仕事をより効率的で豊かなものにしましょう。

ビジネスシーンでの使い方①:メール文章の作成

ビジネスで頻繁に行うメール作成は、ChatGPTが得意とする作業の一つです。

「来週の会議の日程調整のお願いメールを、取引先の佐藤様宛に作成してください。候補日は以下の3つです。」のように、宛先、目的、要点などを伝えるだけで、丁寧なビジネスメールの文面を瞬時に作成してくれます。

急いでいる時や、適切な表現が思い浮かばない時に非常に役立ちます。

スマホで移動中にサッと下書きを作成し、後でPCで微調整するといった使い方ができ、業務効率が格段に向上するでしょう。

社内向けの報告書や議事録の要約など、さまざまなビジネス文書作成に応用できます。

ビジネスシーンでの使い方②:アイデアの壁打ち

新しい企画やプロジェクトのアイデア出しに行き詰まった時、ChatGPTは優秀な壁打ち相手になります。

「新しい商品のプロモーション企画のアイデアを10個出して」といった具体的な指示はもちろん、「若者向けの新しいSNSアプリのコンセプトについて、何か面白いアイデアはない?」のような漠然とした問いかけにも、多様な視点からアイデアを提案してくれます。

自分一人では思いつかなかったような切り口や、斬新な発想を得るきっかけになります。

出てきたアイデアに対してさらに深掘りする質問を投げかけることで、思考を整理し、企画をブラッシュアップするのに役立ちます。

移動中などの隙間時間に、スマホで手軽にブレインストーミングができるのは大きなメリットです。

ビジネスシーンでの使い方③:論文やニュースの要約

専門的な論文や長文のニュース記事を読む時間がない時に、ChatGPTの要約機能が役立ちます。

要約してほしい文章をコピー&ペーストし、「この記事を300字程度で要約して」と指示するだけで、重要なポイントをまとめた簡潔な文章を生成してくれます。

これにより、情報収集の時間を大幅に短縮できます。

海外のニュース記事を貼り付けて「日本語で要約して」とお願いすれば、翻訳と要約を同時に行うことも可能です。

忙しいビジネスパーソンにとって、効率的に最新情報をキャッチアップするための強力なツールとなるでしょう。

プライベートでの使い方①:献立の相談

毎日の献立を考えるのは意外と大変な作業ですが、ChatGPTに相談すれば、良いアドバイザーになってくれます。

「冷蔵庫に豚肉と玉ねぎと卵があります。これらを使って作れる、簡単で美味しいレシピを3つ提案して」のように、手元にある食材を伝えるだけで、具体的なレシピを提案してくれます。

「ヘルシーな和食」や「子供が喜ぶ洋食」といった、好みや条件を追加することも可能です。

料理のレパートリーが広がるだけでなく、買い物の手間を減らし、食材の無駄を防ぐことにも繋がります。

毎日の食事がマンネリ化していると感じた時に、ぜひ試してみてください。

プライベートでの使い方②:旅行プランの作成

次の休日の旅行プランを立てる際にも、ChatGPTは頼りになるパートナーです。

「週末に夫婦で楽しめる、東京から日帰りで行ける温泉旅行のプランを立ててください。予算は一人2万円以内でお願いします。」といったように、行き先、期間、予算、同行者などの条件を伝えることで、オリジナルの旅行プランを作成してくれます。

おすすめの観光スポット、交通手段、食事場所、おおよそのタイムスケジュールまで、詳細なプランを提案してくれるため、計画を立てる手間が大幅に省けます。

「このプランに、景色が良いカフェを追加して」といった追加の要望にも応えてくれるので、自分だけの満足度の高い旅行プランが完成します。

プライベートでの使い方③:読書感想文のサポート

子供の宿題で出される読書感想文に、親子で頭を悩ませることもあるでしょう。

ChatGPTは、感想文そのものを書くのではなく、執筆をサポートするツールとして非常に有効です。

例えば、「『走れメロス』を読んで、友情をテーマにした感想文を書きたいです。どのような視点で書けば良いか、いくつか切り口を提案してください。」と質問すれば、感想文の構成や深掘りすべきポイントを教えてくれます。

あらすじを要約してもらったり、登場人物の心情を分析してもらったりすることで、作品への理解が深まり、自分の言葉で感想文を書く手助けになります。

プライベートでの使い方④:プログラミングコードの生成

ChatGPTは、簡単なプログラミングコードの生成も可能です。

「Pythonで、今日の年月日を表示するコードを書いて」といった簡単なものから、「ウェブサイトに設置する、簡単な問い合わせフォームのHTMLコードを生成して」といった少し複雑なものまで対応できます。

生成されたコードがうまく動かない場合には、エラーメッセージを貼り付けて「このエラーの原因を教えて」と質問すれば、デバッグのサポートもしてくれます。

プログラミング初学者が学習の補助として使ったり、専門家が定型的なコードを素早く生成して作業効率を上げたりと、幅広いレベルで活用できる便利な機能です。

スマホでChatGPTの始め方を検討する上でのメリット・デメリット

スマホでChatGPTを始めることには多くのメリットがありますが、一方でいくつかのデメリットも存在します。

利用を開始する前に、両方の側面を理解しておくことで、より快適にChatGPTを活用できるようになります。

ここでは、スマホで利用する際の主なメリットとデメリットをそれぞれ2つずつ解説します。

メリット①:いつでもどこでも利用できる

スマホで利用する最大のメリットは、その携帯性です。

PCとは異なり、スマホは常に手元にあるため、通勤中の電車内、昼休みのカフェ、外出先の待ち時間など、思い立った時にいつでもどこでもChatGPTにアクセスできます。

日常のふとした疑問をその場で解決したり、移動中の隙間時間を使ってメールの文章を作成したりと、時間を有効活用できるようになります。

この手軽さと即時性は、PC版にはないスマホならではの大きな魅力と言えるでしょう。

メリット②:音声入力が手軽にできる

スマホアプリ版のChatGPTには、高精度な音声入力機能が搭載されています。

これにより、キーボードで文字を打つ手間なく、話しかけるだけでAIと対話することが可能です。

手がふさがっている時や、長文のアイデアを素早く伝えたい時に非常に便利です。

また、テキストでのやり取りとは異なり、より自然な会話に近い形でAIとのコミュニケーションを楽しめます。

この直感的な操作性は、タイピングが苦手な方や、新しい技術体験を求める方にとって大きなメリットとなります。

デメリット①:通信環境に左右される

ChatGPTは、インターネット経由でAIサーバーにアクセスして回答を生成する仕組みです。

そのため、利用するには安定したインターネット接続が不可欠です。

地下鉄やトンネルの中、山間部など、電波の届きにくい場所では、応答が遅くなったり、エラーが発生して利用できなくなったりすることがあります。

また、Wi-Fi環境がない場所で長時間利用すると、データ通信量を消費してしまう点にも注意が必要です。

いつでもどこでも使えるのがメリットですが、その利便性は通信環境に大きく依存します。

デメリット②:スマホの容量を圧迫する可能性がある

アプリ版のChatGPTを利用する場合、アプリ本体のデータがスマホのストレージ容量を消費します。

アプリのバージョンアップやキャッシュの蓄積により、徐々に使用容量が増えていく可能性があります。

最近のスマホはストレージ容量が大きいモデルが多いですが、写真や動画、他のアプリなどで容量が逼迫している場合には、動作が不安定になる原因となることも考えられます。

もしストレージ容量が気になる場合は、アプリをインストールする必要がなく、キャッシュを削除しやすいブラウザ版の利用を検討するのも一つの方法です。

無料版で十分?スマホでのChatGPTの始め方と有料版(ChatGPT Plus)の違い

ChatGPTには、無料で利用できるプランと、月額料金制の有料プラン「ChatGPT Plus」があります。

スマホで始めるにあたり、「無料版で十分なのか、それとも有料版にアップグレードすべきか」と悩む方も多いでしょう。

ここでは、それぞれの料金プラン、機能の違い、そしてアップグレードを検討するべきケースについて解説します。

料金プランの比較

まず、料金プランは以下のようになっています。

- 無料版: 料金は一切かかりません。アカウントを登録するだけで誰でも利用できます。

- 有料版(ChatGPT Plus): 月額20ドルです。日本円での支払額は、その時々の為替レートによって変動します。

無料版でも基本的な対話機能は十分に利用できるため、まずは無料版から始めてみて、必要に応じて有料版へのアップグレードを検討するのがおすすめです。

無料版(GPT-3.5)でできること

無料版では、「GPT-3.5」というバージョンの言語モデルを利用できます。

GPT-3.5は非常に高性能なモデルであり、日常的な質問への回答、文章作成、要約、翻訳など、ほとんどの基本的なタスクを問題なくこなすことができます。

初めてChatGPTに触れる方や、簡単な調べ物、短い文章の作成といったライトな使い方を想定している方であれば、無料版の機能で十分に満足できるでしょう。

利用回数に制限もなく、気軽にAIチャットを体験できるのが無料版の大きな魅力です。

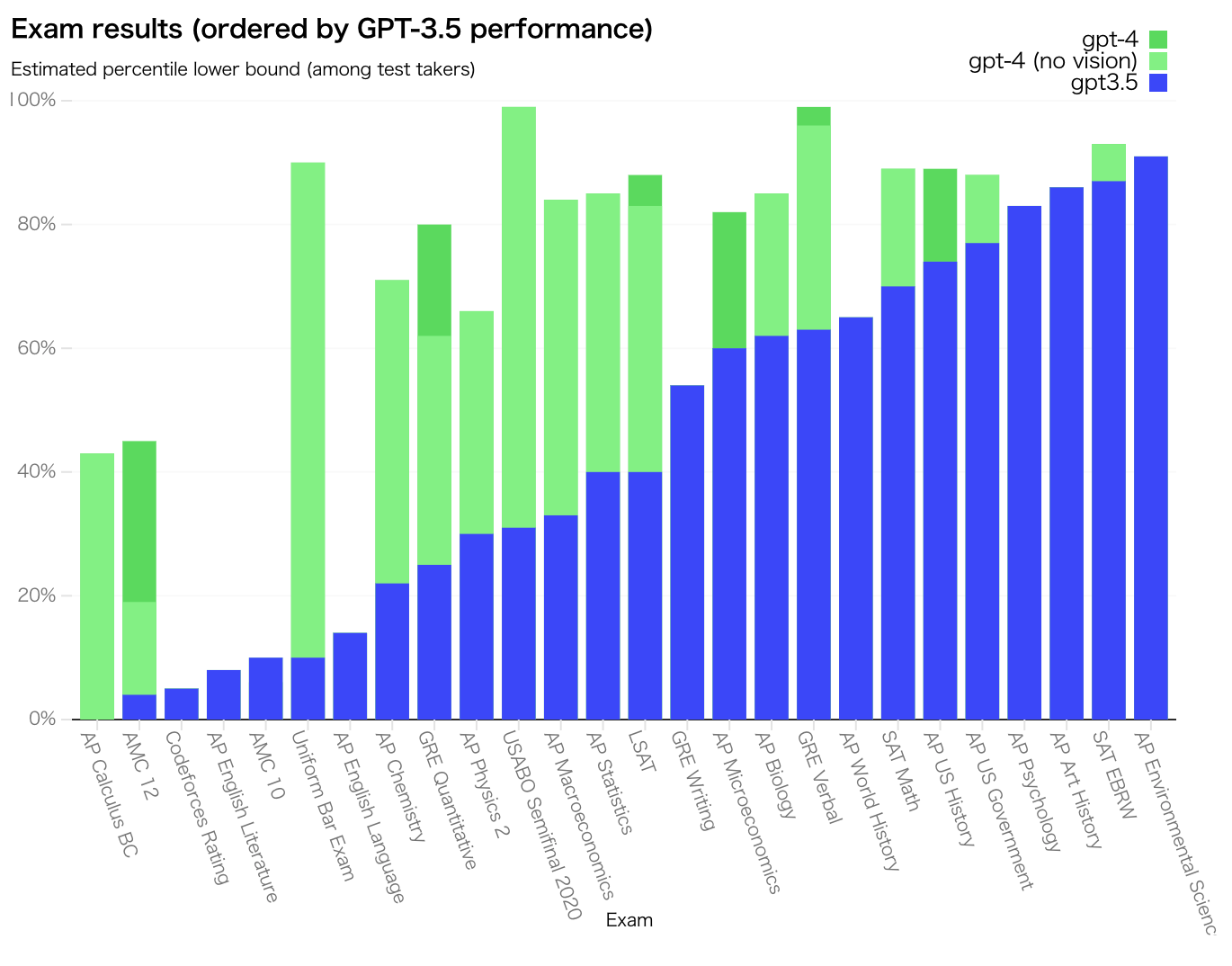

有料版(GPT-4)でできること

有料版のChatGPT Plusにアップグレードすると、より高性能な最新モデルである「GPT-4」や「GPT-4o」を利用できるようになります。

GPT-4は、無料版のGPT-3.5と比較して、文章の生成精度、論理的な思考力、対話の自然さなど、あらゆる面で性能が向上しています。

より複雑で専門的な質問に対しても、精度の高い回答を期待できます。

さらに、有料版ではテキストだけでなく、画像を生成したり、データを分析・グラフ化したりといった高度な機能も利用可能です。

また、アクセスが集中している時間帯でも優先的に利用できるため、ストレスなく快適に作業を進められます。

こちらは、有料版で利用できるGPT-4の性能について解説したOpenAIの公式リサーチページです。司法試験などのベンチマークで無料版と比べてどれほど性能が向上したか確認できます。 https://openai.com/research/gpt-4

有料版にアップグレードするべきか

有料版にアップグレードすべきかどうかは、ChatGPTをどのように活用したいかによります。

以下のような方は、アップグレードを検討する価値があるでしょう。

- 仕事で頻繁に利用し、より高い精度や専門的な回答を求める方

- 長文のレポート作成や、複雑なプログラミングコードの生成を行いたい方

- 画像生成やデータ分析など、最新のAI機能を使ってみたい方

- アクセス集中時でもスムーズに利用したい方

まずは無料版で基本的な使い方に慣れ、機能に物足りなさを感じたり、より高度な作業に活用したくなったりしたタイミングで、有料版への移行を考えてみるのが良いでしょう。

ChatGPTの月額料金、支払い方法、無料版と有料版の具体的な違いについては、こちらの記事でさらに詳しく解説しています。合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/chatgpt-1month/

スマホでChatGPTを始める前に知っておきたい5つの注意点

スマホで手軽に利用できるChatGPTは非常に便利なツールですが、利用する上でいくつか注意すべき点があります。

これらの注意点を理解しておくことで、トラブルを未然に防ぎ、安全かつ効果的にChatGPTを活用できます。

利用を開始する前に、必ず以下の5つのポイントを確認してください。

注意点①:個人情報や機密情報を入力しない

ChatGPTに入力したデータは、AIの学習データとして利用される可能性があります。

そのため、自分や他人の氏名、住所、電話番号、パスワードといった個人情報や、勤務先の社外秘情報、取引先の機密情報などを絶対に入力しないようにしてください。

情報漏洩のリスクを避けるため、入力する内容は一般的な情報に留めることを徹底しましょう。

特にビジネスで利用する場合は、会社のセキュリティポリシーを事前に確認し、ルールを遵守することが重要です。

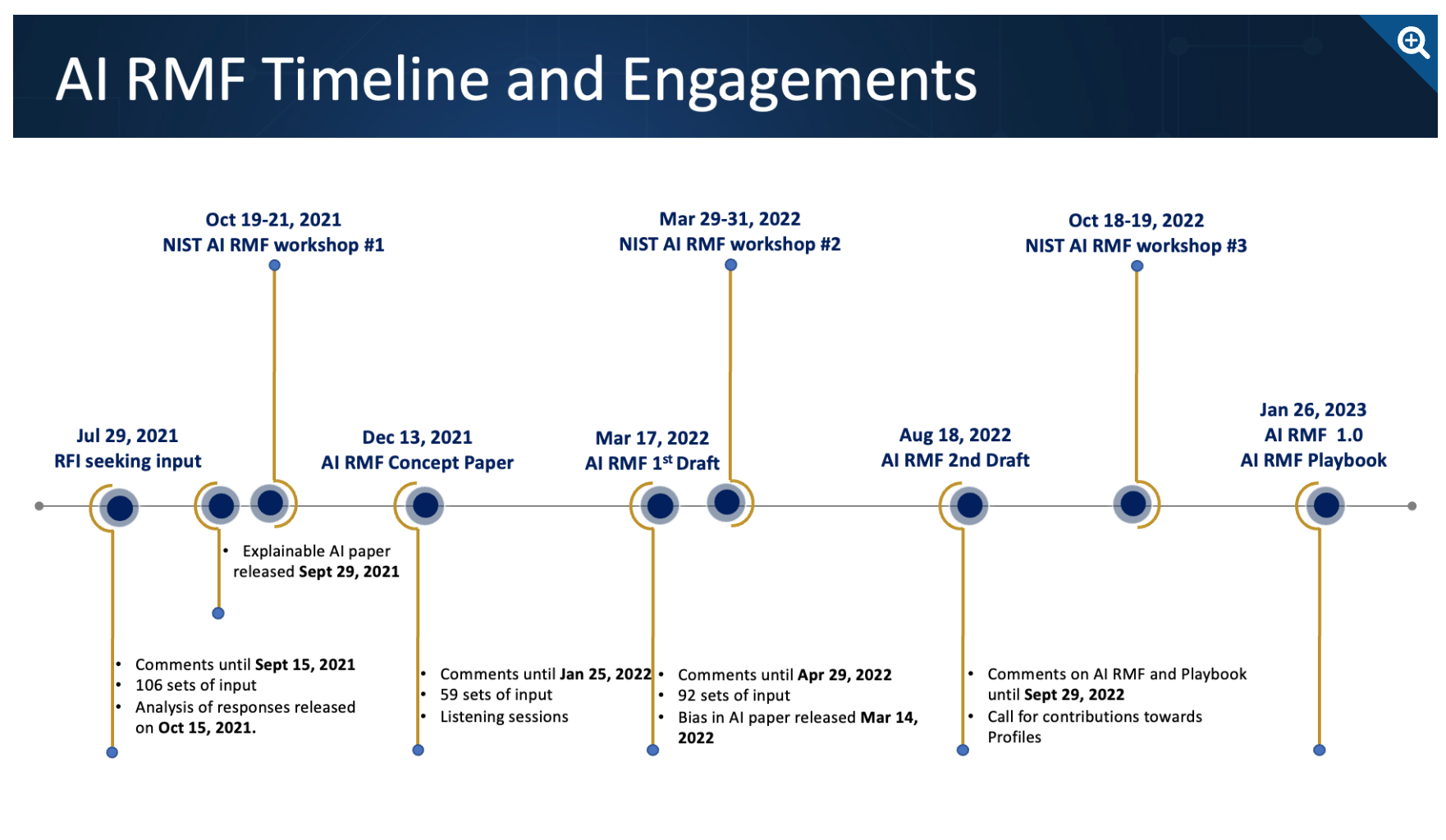

こちらは、AI利用のリスク管理に関する米国国立標準技術研究所(NIST)のフレームワーク解説記事です。企業で安全にAIを活用するための指針としてご参照ください。 https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework

注意点②:情報の正確性を必ずファクトチェックする

ChatGPTは、時に「ハルシネーション(幻覚)」と呼ばれる、事実に基づかないもっともらしい嘘の情報を生成することがあります。

そのため、ChatGPTが提供する情報を鵜呑みにするのは非常に危険です。

特に、統計データや歴史的な事実、専門的な知識に関する回答については、必ず公的な情報源や信頼できるウェブサイトなどで裏付けを取り、ファカトチェックを行う習慣をつけましょう。

あくまで「優秀なアシスタント」として活用し、最終的な判断は自分自身で行うことが大切です。

AIが事実に基づかない情報を生成するハルシネーションを防ぐ方法については、こちらの記事で原因や対策を詳しく解説しています。合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-prevent-hallucination/

注意点③:最新の情報ではない場合がある

ChatGPTの知識は、リアルタイムのものではありません。

AIが学習した特定の時点までのデータに基づいて回答を生成しているため、ごく最近の出来事や最新のニュースに関する質問には答えられない場合があります。

例えば、「昨日の首相会見の内容を教えて」といった質問をしても、正確な情報は得られません。

最新情報を調べる際は、ChatGPTに頼るのではなく、従来通りニュースサイトや検索エンジンを利用するようにしましょう。

(有料版では、Webブラウジング機能により最新情報にアクセスできる場合もあります。)

注意点④:偽物の類似アプリに注意する

App StoreやGoogle Playストアには、OpenAIの公式アプリになりすました、偽物の類似アプリが多数存在します。

これらの偽物アプリの中には、不当に高額な課金を要求したり、個人情報を抜き取ったりする悪質なものも含まれています。

アプリをダウンロードする際は、アイコンやアプリ名だけでなく、必ず開発元が「OpenAI」であることを確認してください。

少しでも怪しいと感じた場合は、インストールを避けるのが賢明です。

安全に利用するためにも、公式サイトへのリンクからダウンロードすることをおすすめします。

注意点⑤:ビジネス利用の際はガイドラインを策定する

企業としてChatGPTを業務に導入する場合は、従業員が安全かつ適切に利用できるよう、事前に社内向けのガイドラインを策定することが不可欠です。

ガイドラインには、以下のような項目を盛り込むと良いでしょう。

- 入力してはいけない情報(個人情報、機密情報など)の明確化

- 生成された情報の取り扱いに関するルール(ファクトチェックの義務付け、著作権の確認など)

- 利用目的の範囲(どのような業務に利用して良いか)

- 問題が発生した際の報告フロー

全従業員がルールを正しく理解し、情報漏洩やコンプライアンス違反のリスクを抑えながら、業務効率化の恩恵を受けられる体制を整えましょう。

法人での生成AI導入・活用を検討されている方は、こちらのガイドで注意点やツール選びについて解説しています。合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/generative-ai-for-company/

スマホでのAI利用、思考を助ける「杖」か、思考を奪う「松葉杖」か

スマホでChatGPTが手軽に使えるようになり、私たちの情報収集や文章作成のあり方は劇的に変化しました。しかし、その利便性の裏で、私たちの「考える力」が知らず知らずのうちに衰えているとしたら、どうでしょうか。スタンフォード大学人間中心AI研究所(HAI)のレポートでは、AIツールへの過度な依存が、批判的思考力や問題解決能力の低下を招く可能性について警鐘を鳴らしています。

特に、通知が多く、断続的な利用になりがちなスマホ環境では、AIとの対話が短絡的になりがちです。これは、答えをすぐに得られる便利さから、じっくりと多角的に物事を考えるプロセスを省略してしまう「思考のショートカット」を助長しかねません。AIを単なる「答えをくれる機械」として使うのではなく、自分の思考を深めるためのパートナーとして意識的に活用することが、これからの時代に求められるスキルと言えるでしょう。たとえば、AIの回答に対して「本当にそうなの?」「別の視点はない?」と問いかけたり、あえて反対意見を求めたりすることで、AIは思考を鍛えるための最高の「壁打ち相手」になります。

引用元:

Stanford University Human-Centered Artificial Intelligence (HAI), “AI Index Report 2024,” 2024.

(https://aiindex.stanford.edu/report/)

まとめ

企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。

しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。