「ターミナルから直接Geminiを使いたいけど、どうやってインストールするの?」

「Gemini CLIの具体的な使い方が知りたい。開発や業務にどう役立つの?」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

GoogleのAIモデルであるGeminiは、ターミナル上で動作するCLI(コマンドラインインターフェース)ツールが提供されています。

本記事では、Gemini CLIのインストール手順から初期設定、APIキーの取得方法、さらには開発や業務効率化に役立つ具体的な使い方までを網羅的に解説します。

ターミナル操作に慣れている開発者やエンジニアの方が、AIのパワーを日々の業務にシームレスに組み込むための実践的なガイドです。

ぜひ最後までご覧ください。

Gemini CLIとは?ターミナルでAIを使うメリットを解説

Gemini CLI(@google/gemini-cli)は、Googleの強力なAIモデルであるGeminiの機能を、開発者が日常的に使用するターミナル(コマンドライン)から直接利用できるようにするツールです。

最大のメリットは、使い慣れたターミナル環境やVS Codeなどのコードエディタを離れることなく、AIの支援を受けられる点にあります。Gemini 2.5 Proのような最新モデルでは、非常に広大なコンテキスト(文脈)を扱えるため、大規模なコードベースの理解も得意としています。

Webブラウザを開いてチャット画面に移動する必要がなく、コーディング中やサーバー操作中でも、シームレスにAIへ質問したり、タスクを依頼したりできます。

例えば、コードのデバッグ、エラーメッセージの解説、ドキュメントの要約、Gitコマンドの確認などを、ターミナルから数秒で実行できます。

これにより、開発ワークフローの「コンテキストスイッチ」(作業環境の切り替え)による集中力の低下を防ぎ、生産性を大幅に向上させることが可能です。

また、パイプ(|)やリダイレクト(>、<)といった標準的なUNIXコマンドと組み合わせることで、ローカルファイルの処理や他のコマンドの実行結果をGeminiに連携させるなど、高度な自動化も実現できます。

Gemini CLIの公式な概要や、Google Cloudにおける位置づけについてはこちらのドキュメントで詳しく解説されています。 合わせてご覧ください。 https://docs.cloud.google.com/gemini/docs/codeassist/gemini-cli

Gemini CLIのインストールと使い方(導入手順)

Gemini CLIを使い始めるためのインストール手順は非常にシンプルです。

ここでは、インストールの前提条件から、実際の手順、インストール後の確認方法までを3つのステップで解説します。

Node.js環境が整っていれば、数分で完了します。

インストールの前提条件(Node.jsなど)

Gemini CLIは、JavaScriptの実行環境であるNode.jsを基盤として動作します。

インストールを開始する前に、お使いの環境にNode.jsがインストールされていることを確認してください。

公式に推奨されているのは、Node.js v20以上です。

ターミナルを開き、以下のコマンドを実行してバージョンを確認できます。

node -v

もしNode.jsがインストールされていない場合や、バージョンが古い場合は、公式サイトやHomebrew(macOSの場合)、nvm(Node Version Manager)などを使用して、Node.js v20以上をインストールしてください。

npmを使ったインストール手順

Node.jsの環境が整ったら、Node.jsに付属するパッケージマネージャーであるnpm(Node Package Manager)を使用してGemini CLIをインストールします。

ターミナルで以下のコマンドを実行してください。

-g フラグは、このツールをシステム全体で利用可能(グローバルインストール)にすることを意味します。

macOSユーザーの場合、Homebrewを使ってインストールすることも可能です。

brew install gemini-cli -g @google/gemini-cli

インストールプロセスが開始され、必要なパッケージがダウンロードされます。

数秒から数十秒待つと、インストールが完了します。

途中でWARN(警告)が表示されることもありますが、ERR!(エラー)でなければ基本的に問題ありません。

インストール手順を実際に手を動かしながら学びたい方向けに、Googleが提供する公式のCodelab(ハンズオンチュートリアル)も用意されています。 https://codelabs.developers.google.com/gemini-cli-hands-on

インストール後の確認とバージョンチェック

インストールが正常に完了したかを確認するために、バージョン情報を表示するコマンドを実行します。

gemini --version

0.x.x のような形式でバージョン番号が表示されれば、インストールは成功しています。

これで、ターミナルから gemini コマンドを実行する準備が整いました。

もしコマンドが見つからない(command not found)といったエラーが出る場合は、npmやHomebrewのグローバルインストールパスが環境変数 PATH に正しく設定されているかを確認してください。

Gemini CLIの初期設定と使い方(起動方法)

Gemini CLIのインストール後、最初に使用する際には認証(初期設定)が必要です。

ここでは、最も簡単な認証方法と、APIキーを使った認証方法、そして対話モードの起動までを解説します。

Google AI StudioでのAPIキー取得方法

Gemini CLIは、GoogleアカウントでのOAuth認証(後述)のほかに、APIキーを使用した認証もサポートしています。

APIキーを利用すると、リクエスト制限や利用するモデルをより細かく管理できる場合があります。

APIキーは「Google AI Studio」から無料で取得できます。

まず、Google AI Studioのウェブサイトにアクセスし、お持ちのGoogleアカウントでログインします。

ログイン後、ダッシュボードまたはプロジェクト設定ページに移動し、「APIキーを取得」や「Create API key」といったボタンを探します。

新しいAPIキーを作成し、表示された文字列(これがAPIキーです)を安全な場所にコピーしてください。

このキーは他人に知られないよう厳重に管理する必要があります。

Google AI StudioのAPIキー管理ページへは、こちらから直接アクセスできます。 https://aistudio.google.com/app/apikey

APIキーの設定と認証

Gemini CLIには、2つの主要な認証方法があります。

方法1:Googleアカウントでログイン (推奨)

最も簡単な方法です。APIキーは不要です。

ターミナルで初めて gemini コマンドを実行すると、認証方法を尋ねられます。

gemini

ここで「Login with Google」を選択(または指示に従う)すると、自動的にブラウザが起動します。

ブラウザ上でGoogleアカウントを選択し、Gemini CLIからのアクセス許可を承認してください。

認証が完了すると、ターミナルに戻り、Geminiが使用可能になります。

この方法では、 generousな無料枠(例:60リクエスト/分、1000リクエスト/日)が利用できます。ただし、この認証方法では、入力データがAIモデルの品質向上のために利用される可能性がある点に注意してください。

方法2:APIキーを設定する

先ほどGoogle AI Studioで取得したAPIキーを使用する場合は、環境変数 GEMINI_API_KEY にキーを設定します。

macOSやLinuxの場合(~/.zshrc や ~/.bash_profile に追記):

export GEMINI_API_KEY=”ここに取得したAPIキーを貼り付け”

設定を反映させるために、ターミナルを再起動するか source ~/.zshrc などを実行してください。

この方法の無料枠は、OAuth認証とは異なる場合があるため(例:10リクエスト/分)、利用規約を確認してください。

対話モードの起動(gemini chat)

初期設定(認証)が完了したら、Geminiと対話を始めることができます。

対話モード(チャットモード)を起動するには、ターミナルで gemini と入力するだけです。

gemini

プロンプト(>> のような表示)が現れ、チャットが開始されます。

ここで質問や指示を入力すると、Geminiが応答を返します。

チャットモードを終了したい場合は、exit と入力するか、Ctrl+C を押します。

また、対話モードに入らず、一度の質問と回答だけ(ワンショット実行)を行いたい場合は、以下のようにコマンドの後に直接プロンプトを入力します。

gemini "Node.jsでファイルを読む方法を教えて"

これにより、回答だけがターミナルに出力され、スクリプトなどで使いやすくなります。

Gemini CLIでできること(主要機能と使い方ユースケース)

Gemini CLIは、シンプルな対話だけでなく、開発や業務効率化に役立つ多くの機能を備えています。

ここでは、基本的な操作からマルチモーダル機能、開発支援、業務自動化といった具体的な使い方(ユースケース)を紹介します。

【基本操作】対話・ワンショット実行・ファイル読み込み

Gemini CLIの最も基本的な使い方は、AIとの対話です。

対話モード:

gemini

と入力してチャットを開始します。アイデアのブレインストーミングや、複雑な質問を段階的に行う場合に便利です。

ワンショット実行:

gemini “gitで最新のコミットを取り消すコマンドは?”

のように、コマンドの後に直接プロンプトを渡します。スクリプトのエイリアス(短縮コマンド)に組み込むと便利です。

ファイル読み込み(パイプ):

cat package.json | gemini “このファイルは何をするもの?主要なライブラリを3つ挙げて”

cat コマンドでファイルの内容を標準出力し、それをパイプ(|)でGemini CLIに渡すことで、ファイルの内容について質問できます。

ローカルファイルの情報をAIに渡す際の標準的な使い方です。

【マルチモーダル】画像ファイルを読み込ませて内容を質問する

Geminiはマルチモーダルモデルであり、テキストと同時に画像も理解できます。

Gemini CLIでは、画像ファイルをプロンプトの一部として渡すことが可能です。(※具体的なコマンド構文はバージョンによって異なる可能性があります)

例えば、@ コマンド(または類似の構文)を使用してローカルファイルを参照できます。

gemini "@./screenshot.png このUIデザインの良い点と改善点を教えて"

gemini "@./chart.jpg このグラフの傾向を分析して、要点をまとめて"

これにより、Webデザインのレビュー、エラー画面のスクリーンショットの解析、グラフデータの読み取りなどをターミナルから直接行うことができます。

わざわざ画像をアップロードする手間が省け、非常に効率的です。

こちらはChatGPTを使った画像分析の具体的な方法について解説した記事です。 合わせてご覧ください。

【開発】コード生成・デバッグ・ターミナルのエラー解説

開発者にとって、Gemini CLIは強力なコーディングアシスタントになります。

コード生成:

gemini "PythonでS3からファイルをダウンロードする関数を書いて"必要な関数やスクリプトの雛形を素早く生成できます。

デバッグ:

cat error.log | gemini "このエラーログの原因と解決策を教えて"出力されたエラーログをそのままパイプで渡すことで、即座にデバッグのヒントを得られます。

ターミナルのエラー解説:

コマンド実行時にエラーが出た際、そのエラーメッセージをコピーし、

gemini "「permission denied」エラーが出た。どうすればいい?"と質問できます。

これにより、エラー解決のためにブラウザで検索する時間を大幅に削減できます。

VS Codeとのシームレスな統合:

Gemini CLIは、VS Code(Visual Studio Code)とも深く統合されています。

エディタ内のターミナルで実行することで、エディタを離れることなく、ファイルやコードのコンテキストを理解したAIの支援を受けることができます。

【開発】Githubリポジトリの操作

Gemini CLIは、特に「Gemini CLI GitHub Actions」という形で、GitHubワークフローと強力に連携します。

これはベータ版として提供されており、リポジトリの操作をAIで自動化できます。

プルリクエスト(PR)の自動レビュー:

GitHub Actionsのワークフローを設定すると、新しいプルリクエストが作成された際に、Geminiが自動でコードレビューを行います。

コードの品質、スタイル、潜在的なバグを指摘し、コメントを残させることができます。

Issue(イシュー)の自動トリアージとオンデマンド実行:

新しく作成されたIssueの内容をGeminiが分析し、自動で適切なラベル(例:「バグ」「機能要望」)を付けたり、優先順位を判断させたりできます。

これらの設定は、リポジトリに特定のワークフローファイル(.github/workflows/)を配置し、GEMINI.md ファイルでAIの動作を定義することでカスタマイズします。

これらの設定は、リポジトリに特定のワークフローファイル(.github/workflows/)を配置し、AIの動作を定義することでカスタマイズします。

また、IssueやPRのコメントで @gemini-cli とメンションすることで、特定のタスク(例:「テストコードを書いて」)をオンデマンドで依頼することも可能です。

Gemini CLIとGitHub Actionsの連携については、Google Developers Blogで詳しく紹介されています。 プルリクエストの自動レビューなど、具体的な活用法がわかります。 https://blog.google/technology/developers/introducing-gemini-cli-github-actions/

【開発】拡張機能(MCP)による機能強化

Gemini CLIは、MCP(Modular Command Protocol)と呼ばれる拡張アーキテクチャを採用しており、特定のタスクに特化した機能を追加できます。 これにより、CLIの能力をさらに高めることができます。

コードの脆弱性スキャン(Security拡張): コードを分析し、セキュリティ上の潜在的な脆弱性を検出します。CI/CDパイプラインに組み込むことで、安全なデプロイを支援します。

Cloud Runへのデプロイ(Cloud Run拡張): /deploy のようなコマンドを使用することで、ローカルのアプリケーションをGoogle Cloud Runへ直接デプロイするワークフローをAIが支援します。

Gemini CLIの拡張機能(Extensions)に関する公式発表はこちらの記事で確認できます。 どのような機能が追加されているかチェックしてみてください。 https://blog.google/technology/developers/gemini-cli-extensions/

【業務効率化】ローカルファイルやWebページの要約・情報抽出

Gemini CLIは、テキスト処理による業務効率化にも威力を発揮します。

ローカルファイルの要約:

cat meeting_minutes.txt | gemini “この議事録の要点を3行でまとめて”

長文のドキュメントや議事録をパイプで渡し、素早く内容を把握できます。

Webページの要約(curlとの組み合わせ):

curl -s “https://example.com/blog/article” | gemini “この記事の主要なトピックは何?”

curl コマンドでWebページの内容を取得し、Geminiに要約させることができます。(※HTMLタグがノイズになる場合は、テキストを抽出する前処理が必要な場合があります)

情報抽出:

cat report.txt | gemini “このレポートから「売上高」と「営業利益」の数値を抜き出して”

テキストデータから特定の情報を抽出する作業も自動化できます。

こちらはGeminiを使った業務効率化の具体的な活用事例とプロンプト集について解説した記事です。 合わせてご覧ください。

【業務効率化】ファイル・フォルダ・画像の一括整理

Gemini CLI自体にファイルシステムを直接操作する機能はありませんが、Geminiに「どのように整理すべきか」というスクリプトを生成させることで、ファイル整理を効率化できます。

例えば、現在のディレクトリ構造をAIに提示し、整理のためのシェルスクリプトを生成させます。

ls -R | gemini "このファイル構造を参考に、拡張子(.jpg, .png, .txt)ごとにサブディレクトリを作成し、ファイルを移動するシェルスクリプトを作成して"

Geminiが生成したスクリプト(例:mkdir images texts; mv *.jpg images/ …)を確認し、ターミナルで実行することで、一括整理が完了します。

ファイル名や日付に基づいた複雑な整理ルールも、プロンプトで指示するだけでスクリプト化できます。

【データ操作】テストデータ(JSON, CSV)の生成・SQLクエリ作成

開発やデータ分析において、テストデータやSQLクエリの作成は頻繁に発生する作業です。

テストデータの生成:

gemini “「名前(name)」「メール(email)」のキーを持つユーザーのJSONデータを10件生成して”

gemini “「商品ID」「商品名」「価格」のカラムを持つCSVデータを5行生成して”

ダミーデータを手作業で作る手間を省き、必要な形式ですぐにデータを用意できます。

SQLクエリの作成:

gemini “「users」テーブルから、今月登録したアクティブユーザーの数をカウントするSQLを書いて”

複雑なSQLクエリや、普段あまり書かない構文のクエリも、自然言語で指示するだけで素早く生成できます。

データベースのスキーマ情報を合わせて提供すると、より正確なクエリが得られます。

Gemini CLIの料金(価格)と使い方における利用制限

Gemini CLIを利用するにあたり、コストや利用制限は重要な要素です。

基本的には generousな無料枠が提供されていますが、認証方法によってその内容が異なります。

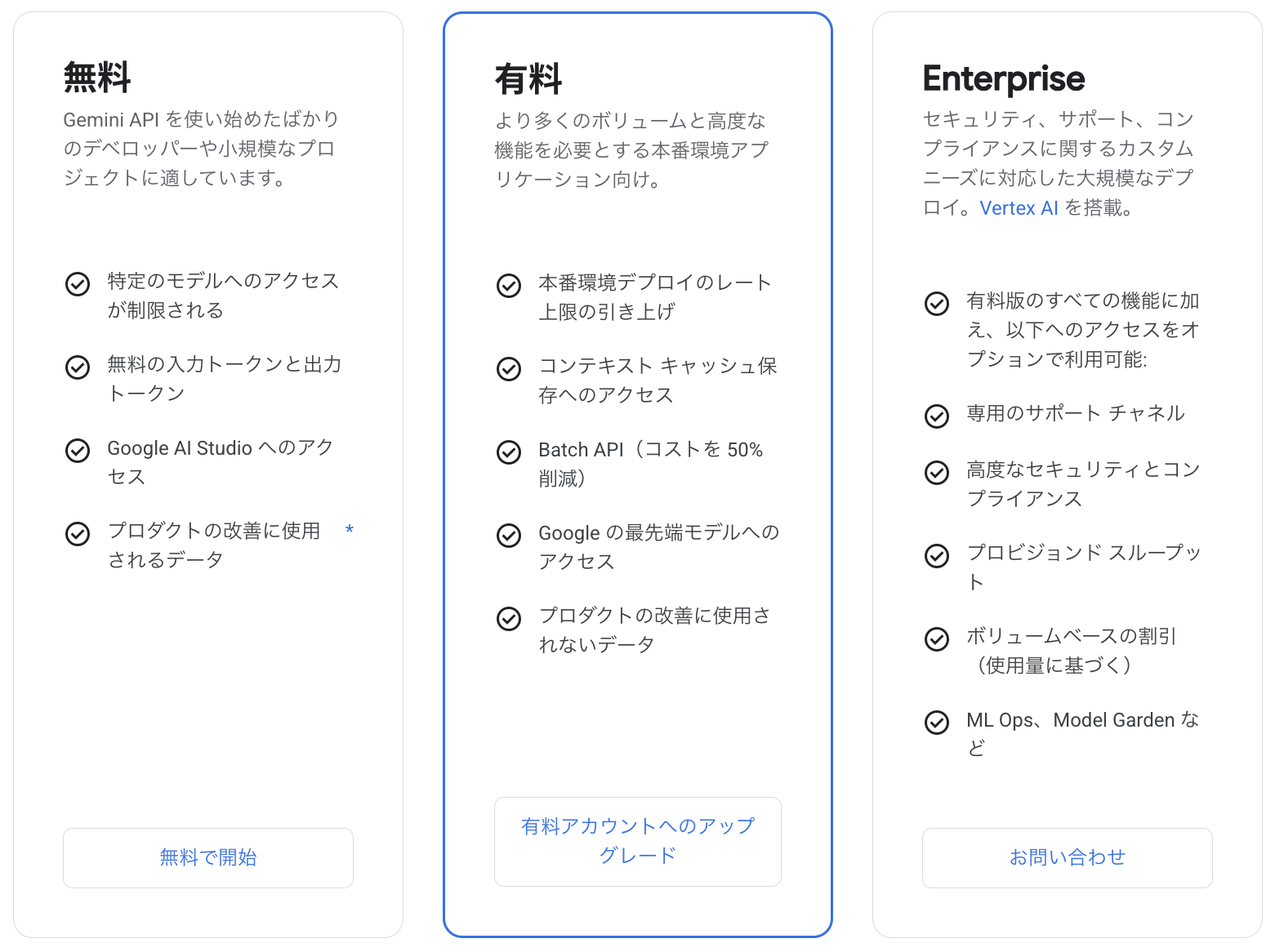

料金体系は?無料で使える範囲と有料プラン

Gemini CLIの利用料金は、主に認証方法に依存します。

1. Googleアカウントでログイン (OAuth認証)

gemini コマンド実行時に「Login with Google」を選択した場合、個人のGoogleアカウントに紐づく無料枠が適用されます。

これは非常に generousで、多くの場合、1分あたり60リクエスト、1日あたり1000リクエストといった制限内で無料利用できます。

個人の開発者が日常的に使用する範囲であれば、この無料枠で十分カバーできることが多いです。

「Gemini 2.5 Pro」などの最新モデルも利用可能です。

2. APIキー (Google AI Studio)

Google AI Studioで生成したAPIキーを環境変数に設定して利用する場合、異なる無料枠が適用されることがあります。

例えば、1分あたり10リクエスト、1日あたり250リクエスト、かつ特定のモデル(例:Flashモデル)のみ、といった制限になる場合があります。

3. Vertex AI または Gemini Code Assist (Google Cloud)oogle Cloud)

エンタープライズ用途や、より高いリクエスト上限が必要な場合は、Google CloudのVertex AIサービスと連携する方法もあります。

この場合は、Vertex AIの料金体系(従量課金制)に基づきますが、入力データがAIの学習に利用されないといった、ビジネス利用向けのデータガバナンスが適用されます。

APIの利用制限(レートリミットなど)

前述の通り、Gemini CLIの利用には「レートリミット」(短時間あたりのリクエスト数制限)が設定されています。

無料枠(例:60リクエスト/分)を超えて短時間に連続でコマンドを実行しようとすると、APIからエラー(例:429 Too Many Requests)が返され、一時的に利用が制限されます。

通常の対話的な使い方であれば問題になることは稀ですが、スクリプトで大量のデータを一括処理させようとする場合は、このレートリミットに注意が必要です。

スクリプト内で sleep コマンドを挟むなどして、リクエストの間隔を調整する必要があります。近年のアップデートではセッション再開機能なども強化されていますが、基本的なレートリミットは存在します。

Gemini APIの最新の料金体系や、モデルごとの詳細なレートリミット(利用制限)については、こちらの公式ドキュメントにまとめられています。 https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing

データプライバシーとセキュリティに関する注意点

Gemini CLIを通じて送信されたデータ(プロンプト、ファイルの内容、コードなど)は、Googleのサーバーに送信されて処理されます。

Googleアカウント (OAuth) 認証の場合:

Googleのプライバシーポリシーと利用規約が適用されます。個人の利用においては、Googleが定める範囲でデータが扱われ、入力データがAIモデルの品質向上のために利用される可能性があります。

APIキーまたはVertex AI利用の場合:

Google AI StudioやGoogle Cloudの利用規約が適用されます。

特にVertex AIやGemini Code Assistといった法人向けサービスを利用する場合、エンタープライズ向けのデータガバナンスが適用され、入力データがモデルの学習に利用されない設定が可能です。

機密情報や社外秘のコード、個人情報などを扱う場合は、組織のセキュリティポリシーを確認し、どの認証方法(または法人向けサービス)を利用すべきかを慎重に判断してください。

Geminiがユーザーデータをどのように扱うかについては、こちらの公式プライバシーハブ(日本語)で詳細に説明されています。 機密情報を扱う前にご一読ください。

ユーザーが Gemini アプリを使用する際に Google が収集する情報

- Gemini アプリが生成するコンテンツ(テキスト、コード、音声、画像、動画、公開リンク、引用、チャットの要約、ユーザーに合わせてパーソナライズした情報など)

- アプリ、ブラウザ、デバイスからの情報

- 接続済みアプリや、Gemini アプリで使用する他の Google サービス(検索や YouTube の履歴、Chrome のページ コンテキストと URL など)からの情報

- Gemini アプリにアクセスするために使用するアプリ、ブラウザ、デバイスに関する情報(識別子、ブラウザの種類と設定、デバイスの種類と設定、オペレーティングシステムなど)

- アプリ、ブラウザ、デバイスと Gemini アプリとのインタラクション(インタラクション ログ、パフォーマンス指標、障害やデバッグの情報など)

- Gemini モバイルアプリを使用する際のシステム権限とデバイスデータ(通話とメッセージのログ、連絡先(連絡を取るため)、インストール済みのアプリ(時計など)、言語設定(Gemini と会話するため)、画面上のコンテンツ(操作をサポートするため)、その他のアプリ情報(ページ コンテキストや URL(Gemini オーバーレイを使用して質問する場合)など)

- Gemini で使用するデバイスとサービスからのコンテキスト情報(スマートホーム デバイスの名前やプレイリストなど)

- Gemini アプリで公開されたコンテンツとのインタラクションに関するデータ

- 補足情報: ユーザーが有効にした Gemini アプリの追加機能から収集される情報。

- 位置情報: デバイスから取得したおおよその現在地、IP アドレス、Google アカウントに登録されている自宅や職場の住所。詳しくは、g.co/privacypolicy/location をご覧ください。

- サブスクリプションの情報: Gemini の有料サブスクリプションを利用している場合は、サブスクリプションの関連情報。

引用元: https://support.google.com/gemini/answer/13594961?hl=ja

Gemini CLIを便利にするカスタマイズ設定と使い方

Gemini CLIは、設定ファイルや特殊なコマンド、定義ファイルを使用することで、自分の使い方に合わせてカスタマイズできます。

これにより、よく使う操作を効率化したり、プロジェクトごとにAIの動作を最適化したりできます。

主要なコマンドとオプション一覧

Gemini CLIの対話モード(gemini を実行した後)では、/(スラッシュ)から始まる特殊なコマンドが利用できます。

/help: 利用可能な全てのスラッシュコマンドの一覧を表示します。

/chat: 新しいチャットセッションを開始します(文脈をリセットします)。

/theme: ターミナルの表示カラーテーマを変更します。

/clear: 現在のターミナル画面をクリアします(チャット履歴は残ります)。

/exit: 対話モードを終了します。

また、コマンドラインオプションとして、

gemini -v または gemini –version: バージョン情報を表示します。

gemini -h または gemini –help: コマンドラインオプションのヘルプを表示します。

設定ファイル(settings.json)で動作をカスタマイズする方法

Gemini CLIは、ユーザーのホームディレクトリなどに settings.json という設定ファイルを持ちます。

このファイルを直接編集することで、CLIのデフォルトの動作をカスタマイズできます。

例えば、デフォルトで使用するモデル(例:Gemini ProからFlashへ)の指定、タイムアウト時間の設定、プロキシ設定など、より詳細な挙動を制御することが可能です。

(※設定ファイルの具体的な場所やキー名は、バージョンやOSによって異なる場合があるため、公式ドキュメントや /help コマンドで確認してください。)

GEMINI.mdでプロンプトや動作を事前定義する

Gemini CLIの非常に強力な機能の一つが GEMINI.md ファイルです。

プロジェクトのルートディレクトリ(または .gemini/ ディレクトリ)に GEMINI.md という名前のMarkdownファイルを配置すると、そのディレクトリ内で gemini コマンドを実行した際に、ファイルの内容が自動的にAIへの事前指示(システムプロンプトやコンテキスト)として読み込まれます。

例えば、GEMINI.md に以下のように記述しておくと便利です。

(※この機能や設定ファイルの具体的な仕様は、バージョンによって異なる場合があるため、公式ドキュメントで最新の情報を確認してください。)

# 基本ルール - デフォルトの言語を日本語とする。 - あなたはプロのソフトウェアエンジニアとして振る舞う。 - このプロジェクトはReactとTypeScriptを使用している。

このように設定しておけば、そのプロジェクト内では、わざわざ「日本語で回答して」「Reactのコードでお願い」と毎回指示する必要がなくなり、プロジェクトに最適化された回答が即座に得られるようになります。

Gemini CLIの使い方に関するよくある質問(FAQ)

最後に、Gemini CLIの使い方に関して、初心者や導入を検討している方からよく寄せられる質問とその回答をまとめます。

日本語での利用や日本語入力は問題なくできますか?

はい、全く問題ありません。

Geminiモデル自体が高度な日本語処理能力を持っているため、Gemini CLIでもプロンプト(指示)の日本語入力、およびAIからの日本語での回答生成はスムーズに行えます。

インストール直後の初回起動時や、ターミナルの環境設定によっては文字化けが発生する可能性もゼロではありませんが、基本的にはUTF-8環境であれば問題なく動作します。

もしAIからの回答が英語になってしまう場合は、前述の GEMINI.md ファイルで「日本語で回答してください」と指定するか、チャットの冒頭で「日本語でお願いします」と指示すれば、以降は日本語で応答するようになります。

インストールや設定でエラーが出たときの対処法は?

インストール時にエラー(npm ERR!)が出る場合、最も一般的な原因は以下の通りです。

- Node.jsのバージョンが古い:node -v でバージョンを確認し、v20以上でない場合は、Node.jsをアップデートしてください。

- npmの権限(パーミッション)エラー:グローバルインストール(-g)の際に EACCES のような権限エラーが出ることがあります。sudo を付けて実行する(非推奨)か、nvm(Node Version Manager)を導入して権限問題を回避するのが一般的です。

- ネットワークの問題:プロキシ環境下やファイアウォールによって、npmがパッケージをダウンロードできない場合があります。ネットワーク設定やプロキシ設定(npm config set proxy など)を確認してください。

設定時のエラー(認証エラーなど)は、APIキーが間違っているか、環境変数が正しく設定されていない(ターミナルの再起動が必要など)ことが多いです。

APIキーが正しく認識されません

APIキーを使用する設定(環境変数 GEMINI_API_KEY)を選択したにもかかわらず、認証が通らない場合、以下の点を確認してください。

- キーの文字列が正しいか:Google AI Studioからコピーした際に、前後に余計なスペースや改行が入っていないか確認してください。

- 環境変数が正しく設定されているか:echo $GEMINI_API_KEY (macOS/Linux)を実行し、キーが表示されるか確認します。

- 設定の反映:.zshrc や .bash_profile などの設定ファイルを編集した後は、必ず source ~/.zshrc コマンドを実行するか、ターミナルを新しく開き直して設定を反映させる必要があります。

- OAuth認証との混在:過去にOAuth認証(Login with Google)を行っている場合、そちらの設定が優先されている可能性があります。CLIの設定やキャッシュをクリアする必要があるか、ドキュメントを確認してください。

あなたの脳はサボってる?ChatGPTで「賢くなる人」と「思考停止する人」の決定的違い

ChatGPTを毎日使っているあなた、その使い方で本当に「賢く」なっていますか?実は、使い方を間違えると、私たちの脳はどんどん“怠け者”になってしまうかもしれません。マサチューセッツ工科大学(MIT)の衝撃的な研究がそれを裏付けています。しかし、ご安心ください。東京大学などのトップ研究機関では、ChatGPTを「最強の思考ツール」として使いこなし、能力を向上させる方法が実践されています。この記事では、「思考停止する人」と「賢くなる人」の分かれ道を、最新の研究結果と具体的なテクニックを交えながら、どこよりも分かりやすく解説します。

【警告】ChatGPTはあなたの「脳をサボらせる」かもしれない

「ChatGPTに任せれば、頭を使わなくて済む」——。もしそう思っていたら、少し危険なサインです。MITの研究によると、ChatGPTを使って文章を作った人は、自力で考えた人に比べて脳の活動が半分以下に低下することがわかりました。

これは、脳が考えることをAIに丸投げしてしまう「思考の外部委託」が起きている証拠です。この状態が続くと、次のようなリスクが考えられます。

- 深く考える力が衰える: AIの答えを鵜呑みにし、「本当にそうかな?」と疑う力が鈍る。

- 記憶が定着しなくなる: 楽して得た情報は、脳に残りづらい。

- アイデアが湧かなくなる: 脳が「省エネモード」に慣れてしまい、自ら発想する力が弱まる。

便利なツールに頼るうち、気づかぬ間に、本来持っていたはずの「考える力」が失われていく可能性があるのです。

引用元:

MITの研究者たちは、大規模言語モデル(LLM)が人間の認知プロセスに与える影響について調査しました。その結果、LLM支援のライティングタスクでは、人間の脳内の認知活動が大幅に低下することが示されました。(Shmidman, A., Sciacca, B., et al. “Does the use of large language models affect human cognition?” 2024年)

【実践】AIを「脳のジム」に変える東大式の使い方

では、「賢くなる人」はChatGPTをどう使っているのでしょうか?答えはシンプルです。彼らはAIを「答えを出す機械」ではなく、「思考を鍛えるパートナー」として利用しています。ここでは、誰でも今日から真似できる3つの「賢い」使い方をご紹介します。

使い方①:最強の「壁打ち相手」にする

自分の考えを深めるには、反論や別の視点が不可欠です。そこで、ChatGPTをあえて「反対意見を言うパートナー」に設定しましょう。

魔法のプロンプト例:

「(あなたの意見や企画)について、あなたが優秀なコンサルタントだったら、どんな弱点を指摘しますか?最も鋭い反論を3つ挙げてください。」これにより、一人では気づけなかった思考の穴を発見し、より強固な論理を組み立てる力が鍛えられます。

使い方②:あえて「無知な生徒」として教える

自分が本当にテーマを理解しているか試したければ、誰かに説明してみるのが一番です。ChatGPTを「何も知らない生徒役」にして、あなたが先生になってみましょう。

魔法のプロンプト例:

「今から『(あなたが学びたいテーマ)』について説明します。あなたは専門知識のない高校生だと思って、私の説明で少しでも分かりにくい部分があったら、遠慮なく質問してください。」AIからの素朴な質問に答えることで、自分の理解度の甘い部分が明確になり、知識が驚くほど整理されます。

使い方③:アイデアを無限に生み出す「触媒」にする

ゼロから「面白いアイデアを出して」と頼むのは、思考停止への第一歩です。そうではなく、自分のアイデアの“種”をAIに投げかけ、化学反応を起こさせるのです。

魔法のプロンプト例:

「『(テーマ)』について考えています。キーワードは『A』『B』『C』です。これらの要素を組み合わせて、今までにない斬新な企画の切り口を5つ提案してください。」AIが提案した意外な組み合わせをヒントに、最終的なアイデアに磨きをかけるのはあなた自身です。これにより、発想力が刺激され、創造性が大きく向上します。

まとめ

企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。

しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。