現代のビジネス環境は、デジタル技術の進化と共に、かつてない速さで変化し続けています。

その中でも、生成AI(Generative AI)の登場は、単なる業務効率化のツールという領域を遥かに超え、企業の競争優位性を根本から再定義するほどのインパクトを持つ、まさに「ゲームチェンジャー」と言えるでしょう。テキスト、画像、音声、さらにはコードまで、多様なコンテンツを自動で創出するこの技術は、企業のあらゆる部門において、新しい価値創造の可能性を秘めています。

しかし、その一方で、生成AIの技術進歩はあまりにも急激であり、次々と登場する新しいサービスや海外の最新情報を常にキャッチアップし、自社のビジネスに最適化していくことは容易ではありません。社内に専門知識を持つ人材が不足していたり、既存の業務に追われてAI導入プロジェクトに十分なリソースを割けなかったり、あるいはセキュリティリスクへの懸念から導入に踏み切れなかったりする企業も少なくないのが実情です。

このような状況を背景に、今、急速に市場が拡大しているのが、企業の生成AI導入を専門的に支援する「導入支援サービス」です。スタートアップから大手ベンダーまで、数多くの企業が参入し、生成AIに関するコンサルティングや、個別の課題解決に向けたPoC(Proof of Concept:概念実証)開発といったサービスを提供しています。

実際に、私が経営をしている株式会社Bocekでも、株式会社大塚商会様やセガサミーホールディングス様といった名だたる大手企業をはじめ、既に50社以上の導入支援実績を積み重ねて、成功事例や失敗事例を多々見てきました。

本記事では、そもそも導入支援サービスとは何なのか、どのような契約形態があるのか、そして自社にとって最適なパートナーをいかにして選定すべきか、「生成AI 導入支援サービス」の全体像と具体的な選定基準を、私なりの観点で網羅的に解説していきます。

なぜ生成AI導入支援が必要な「3つの理由」とは

生成AI導入には、ポジティブなニュースが多いですが、生成AIの導入プロセスにはいくつかの避けて通れない課題が存在します。これらの課題を正しく認識し、適切な対策を講じることが、プロジェクトの成否を分けると言っても過言ではありません。

第一に挙げられるのが、急速な技術進化への追従の難しさです。OpenAI社のGPTシリーズ、Google社のGeminiをはじめ、世界中のテック企業が日夜、性能向上と新機能開発に凌ぎを削っています。昨日まで最新だったモデルが、今日には旧式となることも珍しくありません。また、海外の論文や技術コミュニティで発表される最新の活用手法や知見は、膨大かつ専門的であり、それらを常に監視し、自社にとって有益な情報を取捨選択するだけでも多大な労力を要します。

第二に、AI活用を推進する人材の不足は、多くの企業が直面する深刻な問題です。特に、AIの技術的側面と自社のビジネス課題の両方を深く理解し、両者の橋渡し役となれるような「AI企画人材」や「DX推進リーダー」は極めて希少です。多くの場合、情報システム部門がその役割を期待されますが、彼らは既存システムの運用・保守に忙殺されており、新たなミッションであるAI導入に十分なリソースを割けないケースが散見されます。

第三に、セキュリティとコンプライアンスのリスクです。従業員が個人情報や企業の機密情報を安易にパブリックな生成AIサービスに入力してしまった場合、それが意図せずAIの学習データとして利用され、外部に漏洩するリスクが懸念されます。各サービスの利用規約を精査し、入力したデータが学習に利用されない「オプトアウト設定」が可能なサービスを選定したり、社内データのみを参照するクローズドな環境を構築したりするなど、企業の状況に応じた厳格なセキュリティポリシーと利用ガイドラインの策定が不可欠です。

これらの課題に対し、専門的な知見と豊富な経験を持つ「導入支援企業」は、いわば水先案内人としての役割を果たします。彼らは、最新技術動向の提供、人材育成の代行、セキュリティ対策の助言、そして具体的な開発までを確度高く進めることが可能になります。

生成AI導入支援サービスの支援内容は大きく「2つ」に分けられる

生成AIの導入支援と一口に言っても、そのサービス形態は多岐にわたりますが、大きく二つの潮流に分類することができます。一つは、戦略立案や課題整理、人材育成といった上流工程を支援する「コンサルティング軸」、もう一つは、具体的なAIシステムやアプリケーションを構築する「開発軸」です。多くの導入支援企業は、これらの両方もしくは片方のサービスを提供しており、企業のニーズに応じて最適な契約形態を選択することになります。

契約形態は、主に「準委任契約」と「請負契約」の二つに大別されます。この二つの違いを理解することは、支援パートナーとの適切な関係性を築き、プロジェクトを成功に導く上で非常に重要です。

| 契約形態 | 準委任契約 | 請負契約 |

|---|---|---|

| 目的 | 業務(行為)の遂行そのもの | 仕事の完成(成果物の納品) |

| 特徴 | ・専門的な知見や労働力の提供 ・柔軟なスコープ変更が可能 ・伴走型の支援 | ・明確な要件定義とスコープ ・完成責任(瑕疵担保責任)を負う ・成果物ベースの支払い |

| 報酬 | 作業時間や投入工数に基づく(例:人月単価) | 完成した成果物に対する対価 |

| 適合する プロジェクト | ・戦略策定、課題整理 ・教育、研修、顧問 ・要件定義作成支援 ・アジャイル的な開発支援 | ・スコープが明確なシステム開発 ・PoC開発、プロトタイプ制作 ・本番システムの構築 |

この二つの契約形態は、どちらが優れているというものではなく、プロジェクトのフェーズや目的によって使い分けるべきものです。以下では、それぞれの契約パターンについて、具体的な支援内容をさらに深掘りして解説していきます。

導入支援パターン①: 準委任契約

準委任契約による支援は、コンサルティングに近く、特定の成果物の完成を目的とするのではなく、専門家が持つ知識やスキル、リソースを提供すること自体を目的とします。生成AI導入の初期段階や、全社的なAIリテラシーの向上を目指す場合に特に有効なアプローチです。いわば、社内に専門家チームを一時的に迎え入れ、組織全体のAI活用能力を底上げしていくイメージです。

社内教育・研修の代行

最も代表的な支援の一つが、従業員向けの勉強会や研修の実施です。初期段階では、「生成AIとは何か?」といった基礎的な知識から始まり、「ChatGPT」「Gemini」「Copilot」といった主要なAIツールの具体的な使い方、そして最も重要な「セキュリティ対策」について体系的にレクチャーします。

特にセキュリティに関しては、企業のポリシーに則り、「オプトアウト設定がされていないサービスは原則使用禁止」「個人情報や機密情報は絶対に入力しない」といった具体的なルールを周知徹底することが、安全なAI活用の第一歩となります。

また、特定の部署や業務に特化して、より実践的なプロンプトエンジニアリングのテクニックや活用事例を紹介する応用研修も効果的です。最近では、企業が独自に開発した社内向け生成AIツールの利用促進を目的として、そのツールの教育・普及活動だけを専門家に依頼するケースも増えています。

顧問・アドバイザリー契約

「いつでも聞ける専門家」を確保する顧問契約も、非常に人気の高い支援形態です。TeamsやSlack、Chatworkといったビジネスチャットツール上に専用の相談窓口となるグループチャットを作成し、「こんな業務を効率化したいが、どのAIツールが最適か?」「このプロンプトだとうまく出力されないが、どう改善すればよいか?」といった現場の従業員からの日常的な疑問に対し、専門コンサルタントが迅速に回答します。

これにより、小さな疑問や課題が放置されることなく、日々の業務の中でAI活用が着実に浸透していく土壌を育むことができます。経営層向けには、最新の技術動向や競合のAI活用事例を定期的にレポーティングし、経営戦略レベルでのAI活用に関する意思決定を支援する役割も担います。

課題整理と要件定義の支援

「生成AIで何かを解決したいが、具体的に何から手をつければよいか分からない」という、非常に漠然とした課題感を持つ企業は少なくありません。このようなケースでは、コンサルタントが壁打ち相手となり、現状の業務プロセスをヒアリングし、課題を可視化することから始めます。

例えば、「部署ごとに作業進捗の管理方法がバラバラで、全社の状況把握に時間がかかっている」といった曖昧な問題提起に対して、「各担当者が自然言語で入力した進捗報告をAIが構造化データに変換し、統一フォーマットのガントチャートを自動生成するシステムがあれば解決できるのではないか」といった具体的なソリューションを提案します。

そして、そのアイデアを実現するための機能、必要なデータ、期待される効果などを整理し、「要件定義書」という形で文書化するまでをゴールとします。この要件定義書が完成すれば、次のステップである請負契約での本格的な開発へとスムーズに移行することが可能になります。

社内文化醸成の促進(ハッカソン等)

トップダウンでの導入だけでなく、ボトムアップでAI活用の機運を高めることも重要です。その有効な手法として、社内ハッカソンやアイデアソンといったイベントの企画・運営支援があります。

企業内に「生成AI推進プロジェクト」のような有志のチームを組成し、各メンバーが「私はこんな業務にAIを活用してみた」という実践例を持ち寄り、発表し合う場を設けます。導入支援企業は、メンターとして各チームのアイデア出しや実装をサポートしたり、イベント全体のファシリテーターとして議論を活性化させたりする役割を担います。こうした取り組みを通じて、成功事例が横展開され、「あの部署のあの人がやっているなら、自分の業務でも使えるかもしれない」という自発的な学びと挑戦の連鎖が生まれ、組織全体にAI活用の文化が根付いていくのです。

導入支援パターン②: 請負契約

請負契約は、準委任契約とは対照的に、「仕事の完成」を目的とします。事前に定義された要件と仕様に基づき、特定の機能を持つソフトウェアやシステムといった「成果物」を納品することに対して報酬が支払われます。社内で解決したい課題と、そのために作るべきAIシステムのイメージが具体化している場合に選択される契約形態です。

PoC(概念実証)から本開発への段階的アプローチ

生成AI開発は不確実性が高い側面もあるため、いきなり大規模なシステム開発に着手するのはリスクが伴います。そこで主流となっているのが、まずPoC(Proof of Concept:概念実証)開発を小規模に行い、その有効性を検証してから本格的な開発(本開発)に移行するという段階的なアプローチです。

PoCの期間は平均して2〜3ヶ月程度、費用感としては300万円前後のレンジで実施されることが多く、「まずはプロトタイプを作ってみて、本当に業務で使えるのか、期待した効果が得られそうかを見極める」ことを目的とします。このPoCが成功し、技術的な実現可能性や費用対効果に目処が立てば、さらなる機能追加や対象業務の拡大を目指して第2フェーズ、第3フェーズへと請負契約を分けて開発を進めていきます。この手法により、企業は投資リスクを最小限に抑えながら、着実にプロジェクトを前進させることが可能になります。

開発費用の透明性を見極める

ソフトウェアの受託開発における費用は、生成AIプロジェクトに限らず、基本的には「人月単価 × 工数」という計算式で算出されます。人月単価とは、エンジニア1人が1ヶ月稼働した場合の費用のことであり、その金額はベンダーの規模やエンジニアのスキルレベルによって、安いところでは月額80万円程度から、専門性の高いトップクラスの人材を抱える企業では500万〜600万円に達することもあります。

ここで最も注意すべき点は、提示された見積もりの「透明性」です。残念ながら、「契約内容が不明瞭なままプロジェクトが進行してしまう」「見積もりの内訳がブラックボックスになっている」といったケースも散見されます。信頼できるベンダーは、必ず「どのような作業項目に」「どれくらいの工数(時間)がかかるのか」を詳細に提示します。

例えば、

- 要件定義:〇〇人日

- 設計:〇〇人日

- 実装

- (〇〇機能):〇〇人日

- (〇〇機能):〇〇人日

- (〇〇機能):〇〇人日

- テスト:〇〇人日

といった形で、作業項目とそれに対応する工数が明確に分解されている見積書を提出するはずです。この内訳を精査し、それぞれの項目が妥当であるかを判断することが、適正な価格での契約に繋がります。見積もりの内訳について納得のいく説明をしない、あるいは詳細な提示を渋るような業者は、信頼性に欠けると考え、慎重に判断すべきでしょう。

導入支援パートナーを選定する3つのポイント

生成AI導入支援サービス市場は活況を呈しており、玉石混交の状態です。その中から自社にとって本当に価値のあるパートナーを見つけ出すためには、いくつかの重要な選定基準を持つ必要があります。担当者の雰囲気や相性といった定性的な要素も無視できませんが、それ以前に、客観的な指標で候補企業を評価することが不可欠です。

選定ポイント1:実績と専門性

最も重要な基準の一つが、導入実績の豊富さです。特に、自社と同じ業界や、類似したビジネス課題を解決した実績があるかどうかは必ず確認すべきです。過去の事例は、その企業が持つ課題解決能力と知見の深さを雄弁に物語ります。

Webサイトに掲載されている事例だけでなく、可能であれば直接、具体的なプロジェクトの内容やそこから得られた学びについてヒアリングしましょう。また、生成AIと一口に言っても、自然言語処理、画像認識、音声合成など様々な技術領域があります。

自社が取り組みたいテーマに対して、深い専門性を持つエンジニアやコンサルタントが在籍しているかも重要なポイントです。例えば、最近では松尾研究室(東京大学)発のスタートアップなど、アカデミックな知見を強みとする企業も台頭しており、高度な技術力が求められるプロジェクトでは有力な選択肢となるでしょう。

選定ポイント2:契約と見積もりの透明性

これは請負契約の項でも触れましたが、極めて重要なポイントです。準委任契約であれ請負契約であれ、提供されるサービスの範囲(スコープ)と、それに対する費用が明確に定義されている必要があります。

「結局、何をしてくれるのか」「どこまでが契約範囲で、どこからが追加費用なのか」が曖昧なままでは、後々のトラブルの原因となります。

信頼できるパートナーは、作業項目、工数、単価、成果物などを具体的に示した、透明性の高い契約書や見積書を提示します。契約内容に少しでも疑問があれば、躊躇なく質問し、双方が完全に納得するまで丁寧にすり合わせを行う姿勢が求められます。

選定ポイント3:担当者のコミュニケーション能力と伴走力

AI導入プロジェクトは、単なるシステム開発ではありません。企業のビジネスプロセスに変革をもたらす一大プロジェクトです。そのため、技術力と同じくらい、担当者のコミュニケーション能力が重要になります。こちらの曖昧な要望を深く理解し、本質的な課題を特定してくれるヒアリング能力。

専門的な技術内容を、非専門家にも分かりやすく説明してくれる能力。そして、プロジェクトの進行中、常に進捗や課題を共有し、二人三脚でゴールを目指してくれる「伴走力」。こうした能力を持つ担当者と出会えるかどうかは、プロジェクトの満足度を大きく左右します。

導入支援サービスを見つける方法

では、これらの基準を満たす候補企業を、どのようにして見つければよいのでしょうか。いくつかの具体的なアプローチが考えられます。

1. 展示会・イベントへの参加

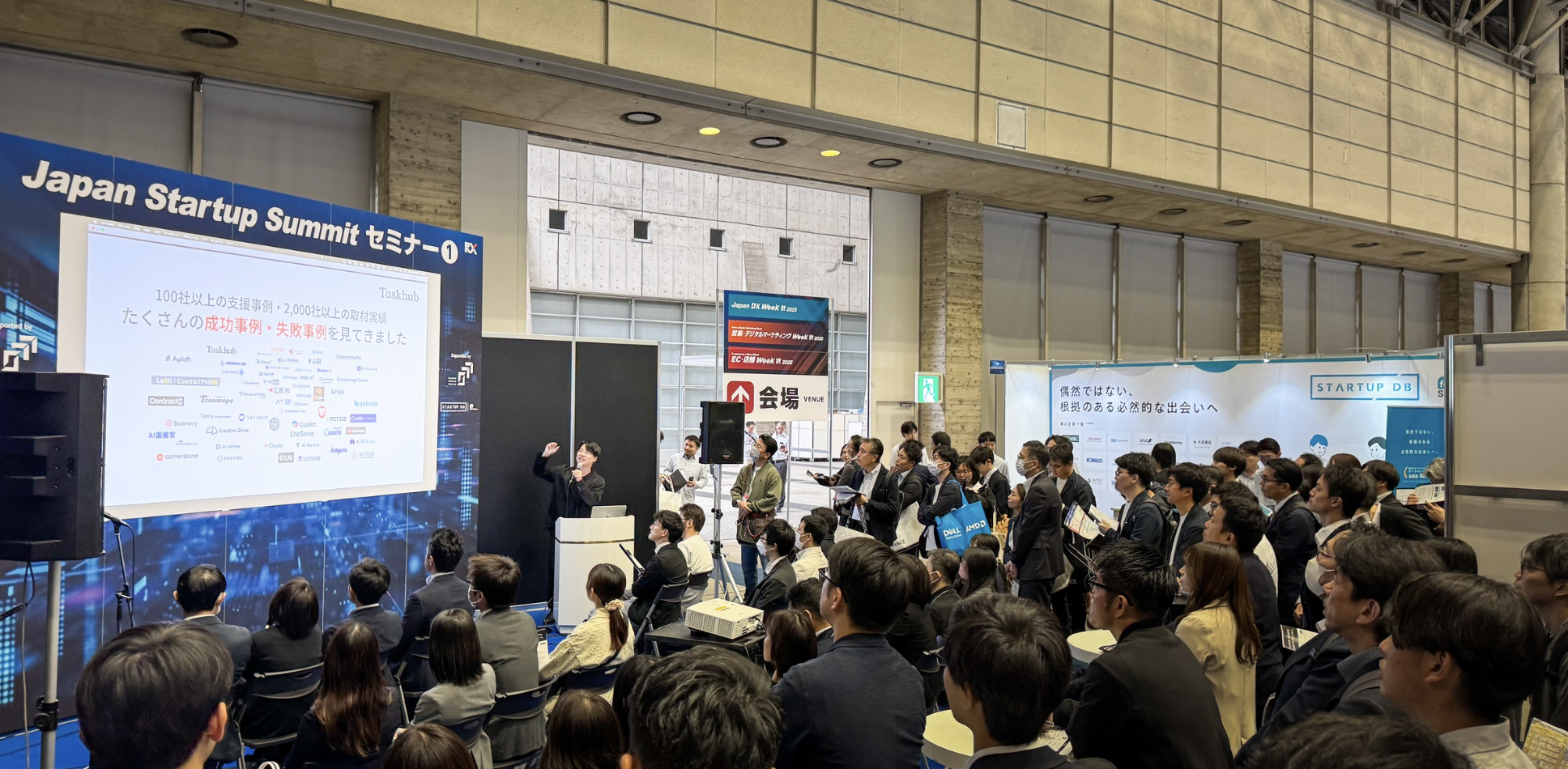

「Japan IT Week」や「Japan DX Week」「営業・マーケDXPO」、AIに特化した「AI博覧会」、あるいはスタートアップが集結する「Climbers Startup JAPAN EXPO」や「IVS」といった大規模な展示会やカンファレンスは、数多くの導入支援企業と一度に接触できる絶好の機会です。

各社のブースを回り、サービス内容の説明を受けるだけでなく、そこにいる担当者の雰囲気や熱量、顧客への対応姿勢などを直接肌で感じることで、Webサイトだけでは分からない企業のリアルな姿を知ることができます。ここで複数の企業から名刺交換をし、後日、相見積もりを取得するための候補リストを作成するのが効率的な流れと言えるでしょう。

先日開催のJapan IT Week 秋のセミナーの様子です。多数の来場者の方にセミナー参加いただきました。

Japan IT Weekでのセミナー内容は、こちらで記事化しているので、ぜひ気になった方は読んでみてください。(こちらの記事も生成AIで自動生成しています)

2. IT製品・サービス比較サイトの活用

AIサービスの比較サイトであるAIsmily。多くのサービスが掲載されています。引用: AIsmily

「ITreview」や「BOXIL」、「AIsmiley」といったBtoB向けのIT製品・サービス比較サイトも有用な情報源です。これらのサイトには、実際にサービスを利用した企業からの客観的なレビューや評価が掲載されているため、各社の強みや弱みを第三者の視点から把握することができます。特に、自社と近い規模や業種の企業がどのような評価をしているかは、重要な参考情報となるでしょう。

3. リファラル(紹介)と担当者指名

そして、最も信頼性が高い方法の一つが、リファラル、つまり信頼できる経営者仲間や取引先からの紹介です。既に他の企業で導入実績があり、高い評価を得ているパートナーであれば、失敗のリスクを大幅に低減できます。また、本記事のようなオウンドメディアや登壇イベントなどを通じて特定のコンサルタントやエンジニアの考え方や実績に共感した場合、「この人に相談したい」と担当者を直接指名して問い合わせるアプローチも非常に有効です。

なぜなら、結局のところ、企業のサービス品質を最終的に決定づけるのは「人」に他ならないからです。スキルや経験はもちろんのこと、その人の持つ価値観や仕事への情熱が、プロジェクトの成否に大きな影響を与えます。担当者ベースでパートナーを選ぶことは、最高の信頼関係を築く上での最適解の一つと言えるかもしれません。

まとめ

生成AIの導入は、もはや一部の先進企業だけのものではなく、あらゆる企業にとって避けては通れない経営課題となっています。それは、業務効率化によるコスト削減という短期的な視点に留まらず、企業のビジネスモデルそのものを変革し、新たな競争優位性を確立するための、未来への投資といえます。

しかし、先ほどお伝えした通り、急速な技術の進化、専門人材の不足、セキュリティリスクといった数々のハードルが存在します。これらの課題を乗り越え、生成AIがもたらす恩恵を最大限に享受するためには、信頼できる専門家の知見と経験を活用することが不可欠です。

最適な導入支援パートナーを選ぶ際には、実績や専門性、契約の透明性といった客観的な基準で候補を吟味することはもちろん、最終的には、自社のビジョンに共感し、同じ熱量でプロジェクトにコミットしてくれる「人」そして「チーム」と出会えるかどうかが、成功の鍵を握っています。