「毎月末、大量の請求書を手入力するのが辛い」

「入力ミスがないか、何度もダブルチェックするのに時間がかかる」

「インボイス制度や電帳法の運用で増えてしまった業務負荷を、効率化したい」

経理担当者の方で、このような悩みをお持ちではないでしょうか?

日々の業務に追われ、本来注力すべき分析や経営支援業務に時間が割けないのは大きな課題です。

本記事では、経理業務を劇的に効率化する「OCR(光学文字認識)」について、その仕組みやAI-OCRとの違い、具体的な導入メリットを詳しく解説します。

多くの企業の経理DX(デジタルトランスフォーメーション)を支援してきた知見をもとに、失敗しないツールの選び方や導入ステップまで網羅しました。

業務負担を減らし、より付加価値の高い仕事にシフトするためのヒントが見つかるはずです。

ぜひ最後までご覧ください。

経理におけるOCR(光学文字認識)とは?基礎知識と現在の主流

ここからは、そもそもOCRとはどのような技術なのか、なぜ今、経理の現場でこれほどまでに必要とされているのかについて解説します。

- OCRの基本的な仕組み

- 従来型と最新のAI-OCRの違い

- 経理DXにおける重要性

これらを理解することで、自社の課題に対してOCRがどのように役立つのかが明確になります。

経理DXを成功させるための全体像、導入手順、メリットについて詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。

それでは、一つずつ順に見ていきましょう。

OCRの仕組みと経理業務で注目される背景

OCR(Optical Character Recognition)とは、紙の書類や画像データに含まれる文字情報を解析し、コンピュータが処理できるデジタルテキストデータに変換する技術のことです。

これまで人間が目視で確認し、手作業でキーボード入力していた工程を自動化するための重要な技術として、長年利用されてきました。

特に経理業務においては、請求書、領収書、納品書、通帳など、依然として多くの紙書類やPDFデータが扱われています。

これらの書類に記載された金額、日付、取引先名などの情報を会計ソフトに入力する作業は、経理担当者にとって大きな負担となっていました。

単純作業でありながら正確性が求められるため、精神的なストレスも少なくありません。

近年、労働人口の減少に伴う人手不足が深刻化しており、バックオフィス業務の効率化は企業の急務となっています。

限られた人員で業務を回すためには、人間がやらなくても良い作業をテクノロジーに任せることが不可欠です。

さらに、テレワークが定着した現在、紙の書類を処理するためだけに出社するという働き方の見直しがより一層進んでいます。

こうした背景から、紙や画像の情報を瞬時にデータ化できるOCR技術が、経理業務の生産性を向上させる切り札として改めて注目を集めています。

単なる入力補助ツールではなく、経理部門の働き方改革を実現するための基盤技術として位置づけられているのです。

こちらは世界のOCR市場規模と将来予測について分析したレポートです。技術の普及状況を知る参考になります。 https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/optical-character-recognition-market

従来の「OCR」と最新の「AI-OCR」は読み取り精度が全く違う

OCR導入を検討する際に必ず知っておくべきなのが、従来のOCRと最新の「AI-OCR」の違いです。

両者は似て非なるものであり、読み取り精度や対応できる帳票の幅に大きな差があります。

従来のOCRは、あらかじめ「どこに」「何が」書いてあるかを厳密に定義する必要がありました。

例えば、決まったフォーマットのマークシートや申込書であれば高い精度で読み取れますが、取引先ごとにレイアウトが異なる請求書などは苦手としていました。

また、手書き文字の認識率も低く、少し崩れた文字や癖字は誤認識されることが一般的でした。

そのため、結局人間が修正する手間が発生し、導入効果が限定的だったケースも少なくありません。

一方、AI-OCRは人工知能(AI)のディープラーニング技術を活用しています。

AI-OCRの基盤ともなる生成AI技術について、企業導入の注意点や活用方法を解説した記事はこちらです。

大量の文字データを学習することで、多様なフォントや手書き文字であっても、前後の文脈やパターンから推測して高い精度で文字を認識することが可能です。

「金額」や「日付」といった項目が帳票のどこにあっても自動で特定して抽出できるため、事前の詳細な設定が不要なケースも増えています。

この技術革新により、これまでOCRでの自動化が難しいとされてきた非定型帳票(フォーマットがバラバラな請求書など)の処理が可能になりました。

経理の実務で使えるレベルにまで精度が向上したことが、近年のAI-OCR普及の最大の要因と言えるでしょう。

経理DXにおいてOCRが必須ツールと言われる理由

経理部門のデジタルトランスフォーメーション(DX)を進める上で、OCRは「入り口」となる必須ツールと言われています。

なぜなら、アナログな紙情報のままでは、その後のデジタル処理やデータ活用が一切できないからです。

経理DXの目的は、単に紙をなくすことだけではありません。

会計データをリアルタイムに可視化し、経営判断のスピードを上げたり、予実管理の精度を高めたりすることにあります。

しかし、その元となるデータ入力に数日のタイムラグが発生していては、リアルタイムな経営判断は不可能です。

そもそもDX導入が進まない原因や、陥りやすい課題について深く知りたい方は、こちらの記事で詳しく解説しています。

OCRを活用して入力作業を自動化・即時化することで、月次決算の早期化が実現します。

データがデジタル化されていれば、会計システムや経費精算システム、銀行APIなど、他のシステムとの連携もスムーズになります。

逆に言えば、入力部分がアナログな手作業のままだと、いくら高機能な会計ソフトを導入しても、そこがボトルネックとなり全体の効率は上がりません。

また、電子帳簿保存法やインボイス制度対応後の業務プロセス最適化においても、OCRは重要な役割を果たします。

受領した請求書をスキャンしてOCR処理し、検索要件を満たす形で保存することで、法対応と業務効率化を同時に達成できるからです。

このように、OCRは経理業務全体のデジタル化を底上げするための、最初にして最も重要なステップなのです。

こちらは世界のAI経済効果と投資動向に関する予測データです。DX推進の背景理解にお役立てください。 https://www.idc.com/jp/resource-center/generative-ai/

OCR導入で「経理の何が変わる?」具体的な活用シーン

OCRを経理業務に導入すると、具体的にどのような作業が楽になるのでしょうか。

ここでは、日常的によく発生する3つのシーンを取り上げ、導入前後の変化をイメージしやすく解説します。

- 請求書処理の自動化

- 領収書・経費精算の効率化

- 通帳や伝票の仕訳連携

これらのシーンにおける活用事例を知ることで、自社の業務フローに当てはめたシミュレーションがしやすくなります。

それでは、各シーンについて詳しく見ていきましょう。

請求書の自動データ化で手入力をゼロに

経理業務の中で最も時間がかかり、かつ精神的な負担が大きいのが請求書の処理業務ではないでしょうか。

月末月初に集中する請求書の山を前に、一枚ずつ日付、金額、取引先名を確認し、会計ソフトに入力していく作業は非常に非効率です。

OCR導入後は、このプロセスが一変します。紙の請求書はスキャナで読み取り、PDFで届いた請求書はそのままシステムにアップロードするだけです。

AI-OCRが搭載されたシステムであれば、取引先ごとに異なるレイアウトの請求書であっても、必要な情報を自動的に読み取ってデータ化してくれます。

担当者が行うのは、OCRが読み取ったデータと元の画像を見比べて、間違いがないか確認する作業だけになります。

また、学習機能を持つシステムであれば、一度修正した内容は記憶されるため、使うほどに認識精度が向上していきます。

さらに、読み取った内容に基づいて勘定科目を自動提案したり、源泉徴収税額を自動計算したりする機能を持つツールもあります。

これにより、入力にかかる時間は大幅に削減され、手入力による打ち間違いもなくなります。

これまで数日かかっていた請求書処理が数時間で完了するようになれば、空いた時間を他の重要業務に充てることができるようになります。

領収書・レシートのスマホ撮影で経費精算を効率化

経費精算もまた、経理担当者と申請する社員の両方にとって手間の多い業務です。

営業担当者が貯め込んだ領収書を月末にまとめてExcelに入力し、糊付けして提出する作業は生産的とは言えません。

経理側も、提出された領収書と申請内容を照らし合わせ、金額や日付に相違がないかを目視でチェックする必要があります。

OCR機能を備えた経費精算システムを導入すると、スマホ活用が進みます。社員は外出先や移動中に、スマホのカメラで領収書やレシートを撮影するだけです。

OCRが画像を解析し、日付、支払先、金額などを瞬時にテキストデータとして取り込み、申請データを作成してくれます。

最近のOCRは精度が高く、しわくちゃになったレシートや、感熱紙の薄い印字でもかなりの確率で正しく読み取ります。

これにより、社員は手入力の手間から解放され、申請ミスも減少します。

また、交通系ICカードの履歴読み取り機能と併用することで、入力作業をほぼゼロにすることも可能です。

経理担当者にとっても、入力データと領収書画像がセットでシステム上に上がってくるため、確認作業が画面上で完結します。

原本との突合点検も効率化され、承認フローもスムーズに回るようになります。

通帳や手書き伝票の読み取りと仕訳連携

請求書や領収書以外にも、経理には通帳の記帳内容や手書きの振替伝票など、データ化が必要な書類が存在します。

特に、ネットバンキングを利用していない口座や、現金出納帳、小口現金の管理などで手書きや紙の記録が残っている場合、それらを会計ソフトへ入力する作業が発生します。

OCRを活用すれば、通帳のコピーをスキャンしてCSVデータに変換することが可能です。日付、摘要、入出金金額を読み取り、会計ソフトに取り込める形式に加工することで、通帳の仕訳入力を自動化できます。

これにより、何十行にも及ぶ通帳の取引履歴を手で打ち込む必要がなくなります。

また、社内独自のフォーマットで使用している手書きの入出金伝票なども、AI-OCRであれば読み取り対象にできます。

手書き数字や日本語の読み取りに強いAI-OCRを選べば、癖のある文字でも高い精度で認識します。

これらのデータを会計システムの仕訳インポート機能と連携させれば、仕訳データ作成までの時間を劇的に短縮できます。

入力ミスによる貸借不一致を探す時間も不要になり、決算業務の早期化に大きく貢献します。

経理業務にOCRシステムを導入する5つのメリット

経理業務にOCRを導入することは、単なる時間短縮以上の効果を企業にもたらします。

ここでは、経営視点や組織運営の観点からも重要となる5つの主要なメリットについて解説します。

- 工数削減とスピード向上

- ミスの防止

- 法対応

- 保管コスト削減

- テレワーク対応

これらを知ることで、OCR導入がコストではなく投資であるという理解が深まるでしょう。

それでは、それぞれのメリットを具体的に解説します。

入力工数の大幅削減と業務スピードの向上

最大のメリットは、やはり圧倒的な業務効率化です。人間がキーボードを叩いて文字を入力する速度には限界がありますが、OCRによるデータ処理は一瞬です。

数百枚の請求書データ化であっても、システムにアップロードしてしまえば、バックグラウンドで処理が進み、人間はその間に別の仕事をすることができます。

実際にOCRを導入した企業の中には、月次の入力業務にかかる時間を7割以上削減できたという事例も珍しくありません。

経理以外の部門を含めた業務効率化の成功事例や進め方については、こちらのガイド記事をご覧ください。

特に繁忙期における残業時間の削減効果は大きく、経理担当者のワークライフバランス改善に直結します。

業務スピードが向上することで、月次決算の確定が早まり、経営層へ数字を報告するタイミングも早くなります。

ビジネス環境の変化が激しい現代において、自社の財務状況をいち早く把握できることは、迅速な意思決定を行う上で強力な武器となります。

手入力によるタイプミス・ヒューマンエラーの防止

人間が作業をする以上、どんなに注意していてもミスは発生します。

「0」を一つ多く入力してしまったり、日付を間違えたりといった単純なミスも、経理業務においては許されません。

ミスの修正には、原因の特定、訂正仕訳の起票、上長の再承認など、ミスの発生そのものよりも多くのリカバリー工数がかかります。

OCRを活用すれば、手入力そのものがなくなるため、タイプミスは物理的に発生しなくなります。

もちろんOCRの読み取りミスはゼロではありませんが、人間がゼロから入力するよりも、OCRが提示したデータをチェックして修正する方が、心理的負荷も作業負荷も圧倒的に低くなります。

また、多くのシステムには、金額の合計が合わない場合にアラートを出す機能や、過去の履歴と照合して重複入力を防ぐ機能などが備わっています。

システムによるチェック機能と組み合わせることで、データの正確性を高いレベルで担保できるようになります。

電子帳簿保存法・インボイス制度の運用負荷軽減

近年の法改正により、経理業務は複雑化しています。

特に電子帳簿保存法では、電子取引データの保存要件(検索機能の確保など)が厳格に定められています。

また、インボイス制度では、受領した請求書が適格請求書であるかどうかの確認(登録番号の照合など)が必要です。

最新の経理向けOCRシステムは、これらの法制度に対応した機能を標準装備しているものがほとんどです。

例えば、OCRで読み取った日付・金額・取引先名を検索項目として自動付与し、電子帳簿保存法の要件を満たした状態で保存してくれます。

また、読み取った登録番号を国税庁のデータベースとAPI連携して照合し、有効なインボイスかどうかを自動判定する機能を持つものもあります。

これらを手作業で行おうとすると膨大な手間がかかりますが、OCRシステムを導入することで、法対応の負担を最小限に抑えつつ、コンプライアンスを遵守した業務フローを構築できます。

こちらはインボイス制度や電子帳簿保存法への対応状況に関する実態調査です。他社の動向把握にご活用ください。 https://officenomikata.jp/news/16033/

ペーパーレス化による保管コスト削減と検索性向上

紙の書類を原本として管理していると、ファイリングの手間や保管スペースの確保、倉庫代などのコストが発生します。

また、過去の書類を探す際に、書庫に行ってダンボール箱をひっくり返すといった非効率な作業も発生します。

OCR導入を機に書類をデジタルデータ化し、電子保存へ移行することで、これらの物理的な制約から解放されます。

ペーパーレス化が進めば、オフィススペースを有効活用でき、保管コストも削減できます。

さらに大きなメリットは「検索性」の向上です。

OCR処理されたデータはテキスト検索が可能になるため、必要な書類をキーワード検索で瞬時に呼び出すことができます。

「3年前の〇〇社との取引を確認したい」といった場合でも、デスクにいながら数秒で目的の書類にアクセスできるため、税務調査時の対応などもスムーズになります。

出社不要の環境構築(テレワーク対応)

経理部門がテレワークに移行できない最大の要因は「紙の書類があるから」です。

請求書や領収書が紙で届き、それを処理するために出社しなければならないという状況は、多くの企業で見られます。

OCRとクラウドシステムを組み合わせることで、この課題を解決できます。

紙で届く請求書については、受領代行サービスを利用してスキャンまでアウトソーシングしたり、出社している担当者がスキャンしてクラウドにアップロードしたりすれば、その後の処理は自宅からでも可能です。

入力、確認、承認、仕訳連携といった一連のプロセスがすべてWeb上で完結するため、場所を選ばずに業務ができるようになります。

これにより、柔軟な働き方が可能になり、優秀な人材の確保や離職防止にもつながります。

パンデミックや災害時などのBCP(事業継続計画)対策としても非常に有効です。

経理導入前に知っておくべきOCRのデメリットと注意点

ここまでメリットを中心にお伝えしましたが、OCRは魔法の杖ではありません。

導入にあたっては、いくつかのデメリットや注意点も理解しておく必要があります。

これらを事前に把握し、対策を講じておくことが成功の鍵となります。

- 完全ではない識字率

- 誤認識のリスク

- セキュリティとルール作り

これら3つのポイントについて、現実的な視点から解説します。

導入後に「こんなはずではなかった」とならないよう、しっかりと確認しておきましょう。

識字率は100%ではないため「目視チェック」は必須

AI-OCRの技術が進化し、識字率が99%以上を謳う製品も出てきていますが、それでも100%ではありません。

文字のかすれ、汚れ、特殊なフォント、重なりなどがあると、正しく読み取れないことは必ずあります。

そのため、OCRが読み取ったデータをそのまま信じて処理を進めるのは危険です。

導入にあたっては、「必ず人間が目視で確認する工程」を業務フローに組み込む必要があります。

「全自動になる」と過度な期待をしてしまうと、確認作業が面倒に感じられ、現場の反発を招くこともあります。

あくまで「入力補助ツール」であり、最終的な責任は人間が持つという意識を徹底することが大切です。

ただし、確認作業を効率化するためのUI(ユーザーインターフェース)が優れたツールを選べば、確認の負担は大きく軽減できます。

元画像と読み取り結果を左右に並べて表示し、ワンクリックで修正できるような画面設計のシステムを選ぶことが重要です。

手書き文字や複雑なレイアウトの帳票は誤認識のリスクがある

AI-OCRは手書き文字に強くなっていますが、それでも達筆すぎる崩し字や、極端に小さな文字などは誤認識しやすい傾向があります。

また、表組みが複雑に入り組んでいる帳票や、1枚の請求書の中に複数の税率が混在しているようなケースも、正しく読み取れない場合があります。

特に注意が必要なのが、数字の読み間違いです。

「1」と「7」、「3」と「8」、「6」と「8」などは、印字状態によってはAIでも判別が難しいことがあります。

金額の読み取りミスは重大な会計ミスにつながるため、数字部分のチェックは特に念入りに行う必要があります。

自社で扱う帳票の中に、特殊なレイアウトや手書きのものがどれくらいあるかを事前に把握し、トライアル導入の段階でそれらがどの程度の精度で読み取れるかをテストすることが不可欠です。

セキュリティ対策とデータの取り扱いに関する社内ルールの整備

OCRシステム、特にクラウド型のサービスを利用する場合、請求書や通帳などの機密情報を外部サーバーにアップロードすることになります。

そのため、サービス提供事業者のセキュリティ体制が十分であるかを確認する必要があります。

OCRを含むAI技術の利用にあたって知っておくべき企業利用リスクと対策については、こちらの記事で詳細に解説しています。

通信の暗号化、データのバックアップ体制、アクセスログの管理、ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)などの認証取得状況などをチェックしましょう。

また、社内における運用ルールの整備も重要です。

「誰がデータをアップロードするのか」「誰が承認するのか」「個人情報が含まれる書類はどう扱うのか」といった権限設定や運用フローを明確にしておく必要があります。

便利になる反面、データの持ち出しが容易になるリスクもあるため、セキュリティポリシーの見直しも合わせて行うことをお勧めします。

こちらは金融分野におけるサイバーセキュリティガイドラインです。セキュリティ基準策定の参考になります。 https://www.fsa.go.jp/common/law/cybersecurity_guideline_en.pdf

自社に合う経理向けOCRツールの選び方・比較ポイント

市場には多数のOCRツールが存在しており、どれを選べば良いか迷ってしまうことも多いでしょう。

経理業務に特化したツールを選ぶ際に、比較検討すべき重要な4つのポイントを紹介します。

- 読み取り精度

- システム連携

- 法令対応

- 費用対効果

これらを基準に選定することで、自社のニーズにマッチした最適なツールを見つけることができます。

それぞれのポイントを詳しく見ていきましょう。

【精度】AI-OCR搭載で手書きや非定型帳票に対応しているか

経理業務では、取引先ごとに異なるフォーマットの請求書を処理する必要があります。

そのため、事前のレイアウト定義が不要な「非定型対応」のAI-OCRであることがほぼ必須条件となります。

さらに、手書きの領収書や伝票を扱う機会が多い場合は、手書き文字の認識精度が高いエンジンを搭載しているかどうかが重要です。

製品によっては、特定の種類の帳票(請求書のみ、領収書のみなど)に特化して精度を高めているものもあります。

自社が最も効率化したい帳票の種類は何なのかを明確にし、その帳票の読み取りを得意とするツールを選ぶのが鉄則です。

カタログスペックの「識字率〇〇%」という数字だけを鵜呑みにせず、実際の自社の書類を使ってテストを行い、実用レベルかどうかを自分の目で確かめるようにしてください。

【連携】既存の会計ソフトやインターネットバンキングと連携できるか

OCRでデータ化した後、そのデータをどのように会計ソフトに渡すかが業務効率を左右します。

現在使用している会計ソフトとAPI連携が可能であれば、ボタン一つで仕訳データを送信でき、非常にスムーズです。

API連携がない場合でも、会計ソフトのインポート形式に合わせたCSVデータを出力できる機能があれば問題ありません。

また、インターネットバンキング(全銀フォーマット)への振込データ作成機能があるかどうかもチェックポイントです。

請求書をOCRで読み取り、そのまま支払予定データを作成して銀行に連携できれば、支払業務の手間も大幅に削減できます。

自社の既存システム環境との親和性を確認し、データ連携がシームレスに行えるツールを選びましょう。

【法令】電子帳簿保存法の要件(スキャナ保存など)を満たしているか

前述の通り、経理業務では電子帳簿保存法への対応が避けて通れません。

導入するOCRシステムが、JIIMA(日本文書情報マネジメント協会)認証を取得しているかどうかが一つの目安になります。

JIIMA認証製品であれば、法的な要件(タイムスタンプの付与、検索機能、訂正削除の履歴保存など)をクリアしていることが保証されているため、安心して導入できます。

特に「スキャナ保存要件」に対応しているかどうかは重要です。

紙で受領した書類をOCR後に破棄し、完全ペーパーレス化を目指すのであれば、この要件を満たすシステムであることが必須となります。

【費用】初期費用・月額コストと費用対効果のバランス

OCRツールの料金体系は、月額固定費に加え、読み取り枚数に応じた従量課金制が一般的です。

「月に何枚程度の帳票を処理するのか」を試算し、ランニングコストがどのくらいになるかを見積もる必要があります。

機能が多ければ多いほど良いわけではなく、自社にとって不要な機能が高額なプランに含まれている場合は、オーバースペックになります。

導入によって削減できる人件費(残業代など)や、外部委託費と比較し、費用対効果が見合うかどうかを慎重に判断しましょう。

また、導入時の設定サポートや操作研修などの初期費用がかかる場合もあるので、トータルコストでの比較が大切です。

【目的別】経理業務の効率化におすすめのOCRツール・システム

OCRツールは、その特徴によっていくつかのタイプに分類できます。

ここでは、解決したい課題や目的に合わせて、代表的な4つのタイプと具体的なサービス名の例を紹介します。

自社の課題に最も近いタイプから検討を始めるとスムーズです。

請求書受領・処理に特化したOCRシステム(Bill Oneなど)

「とにかく請求書の処理を効率化したい」という場合は、請求書受領に特化したサービスがおすすめです。

代表的なサービスには「Bill One(Sansan)」や「バクラク請求書(LayerX)」などがあります。

これらのサービスは、紙やメールで届く請求書を代行して受領・データ化してくれるものや、アップロードするだけで高精度にデータ化してくれるものなどがあります。

請求書処理に特化しているため、源泉徴収税の計算や、インボイス制度の適格事業者チェックなど、経理実務に即した機能が充実しているのが特徴です。

こちらはBill Oneを実際に導入した企業の事例記事です。具体的な導入効果を確認できます。 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000310.000049627.html

経費精算フロー全体を効率化するOCR機能付きシステム(楽楽精算など)

「従業員の経費精算を楽にしたい」という場合は、経費精算システムにOCR機能が組み込まれているものが最適です。

代表例として「楽楽精算(ラクス)」や「マネーフォワード クラウド経費」などが挙げられます。

これらは、スマホアプリでの領収書撮影&OCR読み取り機能が標準装備されており、申請から承認、仕訳作成までをワンストップで行えます。

OCR単体で導入するよりも、経費精算ワークフロー全体をシステム化することで、より大きな効率化効果が得られます。

会計ソフト一体型のOCR機能(freee、マネーフォワードなど)

中小企業やスタートアップで、「システムを増やさずにシンプルに管理したい」という場合は、クラウド会計ソフト自体に搭載されているOCR機能を利用するのが手軽です。

「freee会計」や「マネーフォワード クラウド会計」には、証憑を取り込むための「ファイルボックス」機能などがあり、そこにアップロードすると自動で仕訳推測まで行ってくれます。

別途OCRツールを契約する必要がないため、コストを抑えて導入できるのがメリットです。

ただし、大量の帳票処理に特化した専用OCRに比べると、読み取り速度や詳細な設定機能などで劣る場合があるため、処理枚数との相談が必要です。

あらゆる帳票をデータ化できる汎用AI-OCR(DX Suiteなど)

「請求書だけでなく、注文書、申込書、問診票など、社内のあらゆる紙帳票をデータ化したい」という場合は、汎用型のAI-OCRがおすすめです。

代表的なサービスに「DX Suite(AI inside)」や「Tegaki」などがあります。

これらは、読み取り箇所を自由に設定できるため、独自のフォーマットや手書き書類など、あらゆる帳票に対応可能です。

経理部門だけでなく、受発注部門や総務部門など、全社的なペーパーレス化を推進する場合に非常に強力なツールとなります。

経理のOCR導入を成功させるための具体的なステップ

ツールを選定したら、いよいよ導入です。

しかし、いきなり全社展開するのはリスクが高いです。

ここでは、失敗しないための堅実な導入ステップを3段階で解説します。

- 現状把握

- テスト運用

- スモールスタート

この手順を踏むことで、現場の混乱を防ぎ、スムーズに定着させることができます。

現状の業務フローの棚卸しと適用範囲の決定

まずは、現在の経理業務フローを詳細に棚卸しします。「どの種類の帳票が」「月に何枚」「誰から」「どのような形式(紙、PDF)で」届いているのかを可視化しましょう。

その上で、どの業務にOCRを導入すれば最も効果が高いかを検討し、適用範囲を決定します。

すべての帳票を一度にOCR化しようとせず、「まずは取引数の多い請求書から」「まずは経費精算の領収書から」といったように、優先順位をつけることが大切です。

また、現在のフローの無駄を見つけ、OCR導入に合わせて業務プロセス自体を見直す(BPR)良い機会でもあります。

無料トライアルを活用した読み取り精度のテスト

多くのOCRツールには、無料トライアル期間が設けられています。この期間を最大限活用し、実際の業務で使用している帳票を使って読み取りテストを行ってください。

きれいなサンプルデータではなく、実際に現場で発生している「少し汚れた紙」や「癖のある手書き文字」などがどれくらい認識されるかを確認することが重要です。

この段階で、現場の担当者に実際に操作してもらい、使い勝手や画面の見やすさ(UI/UX)についてのフィードバックを集めましょう。

現場が「使いやすい」と感じるかどうかが、導入後の定着率を大きく左右します。

スモールスタートでの導入と運用マニュアルの作成

テストで問題がなければ本格導入となりますが、最初は対象範囲や対象部署を限定した「スモールスタート」を推奨します。

例えば、「一部の部署の経費精算から始める」「主要な取引先数社の請求書から始める」といった形です。

小さな範囲で運用を開始し、発生した課題やイレギュラー対応を一つずつ解決しながら、運用ルールを固めていきます。

その過程で得られたノウハウをもとに、誰でも迷わずに作業ができるよう、簡易的な運用マニュアルを作成しましょう。

軌道に乗ってきたら、徐々に対象範囲を広げ、最終的に全社展開へと進めていくことで、大きなトラブルなく移行を完了させることができます。

経理OCRに関するよくある質問

最後に、経理担当者の方からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

導入検討時の疑問解消にお役立てください。

AI-OCRは学習させる手間がかかりますか?

多くのクラウド型AI-OCRサービスでは、すでに膨大なデータセットで事前学習済みのモデルが提供されているため、ユーザー側で一から学習させる必要はありません。

導入初日から高い精度で利用できるものがほとんどです。

ただし、特定の取引先の独自フォーマットなどを個別に記憶させたい場合や、読み取り位置の補正などは、使用しながらユーザー側で設定・修正を行うことで、自社向けに最適化されていきます。

このプロセスは「学習」というよりは、日々の修正作業がそのまま精度の向上につながるイメージですので、特別なITスキルは不要です。

セキュリティ面でクラウドサービスを利用しても大丈夫ですか?

金融機関や官公庁でもクラウドサービスの利用が一般的になっている現在、適切な選定を行えばクラウドの安全性は非常に高いと言えます。

むしろ、自社サーバーのセキュリティパッチ更新が滞っている状態よりも、専門業者が24時間365日監視し、最新のセキュリティ対策を講じているクラウドサービスの方が安全なケースも多々あります。

選定時には、通信のSSL暗号化、IPアドレス制限、二要素認証などの機能があるか、および第三者機関のセキュリティ認証(プライバシーマーク、ISO27001など)を取得しているかを確認してください。

導入費用はどのくらいが相場ですか?

ツールのタイプによって大きく異なります。

- 会計ソフト一体型: 月額数千円〜(会計ソフトの利用料に含まれる場合も多い)

- 経費精算システム: ユーザー数によるが、月額数万円〜

- 請求書受領特化型: 月額数万円〜数十万円(処理枚数による)

- 汎用AI-OCR: 月額3万円〜10万円程度+従量課金

小規模な利用であれば、初期費用ゼロ・月額数千円から始められるサービスも増えています。

まずは予算と処理枚数を照らし合わせ、複数のベンダーから見積もりを取ることをお勧めします。

【悲報】経理の「手入力」は年間数百時間の損失?データで見るOCR導入の衝撃的格差

「月末は残業が当たり前」「請求書の山を見るだけで胃が痛くなる」

もしあなたの会社がまだ紙の請求書を目視で確認し、手作業でExcelや会計ソフトに打ち込んでいるなら、それは経営にとって「見えない大損失」を生み出しているかもしれません。

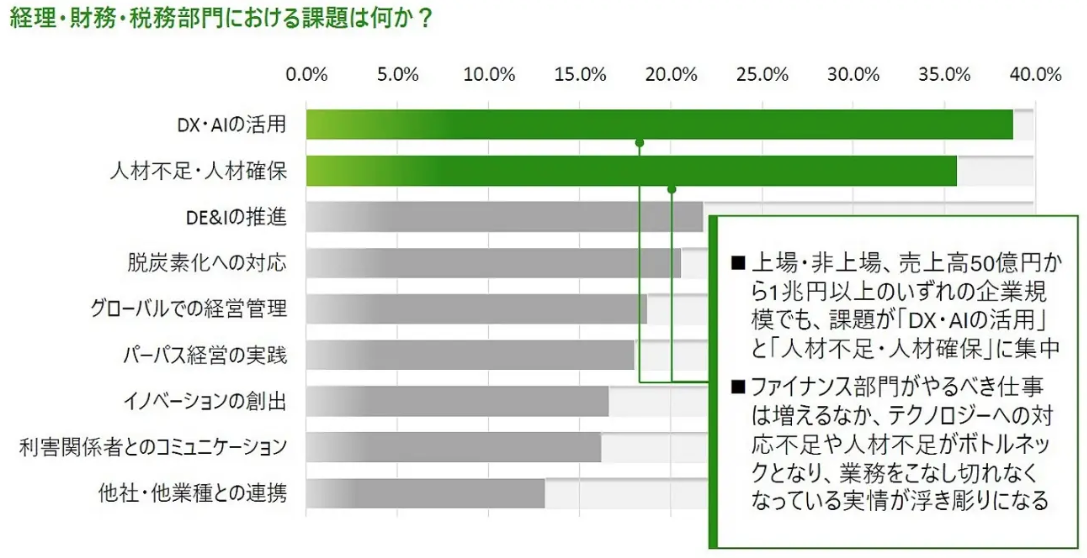

最新の調査によると、経理部門が抱える課題のトップは「DX・AI活用の遅れ」と「深刻な人材不足」です。

実は、人間がデータ入力を行う際のエラー率は一般的に約1%から4%と言われています。一見低い数字に見えますが、月間1,000件の処理があれば数十件のミスが発生し、そのリカバリーにかかる時間はミスの発生時間よりも遥かに膨大です。

一方で、デジタル化に成功している企業は、この「無駄な時間」をほぼゼロにし、分析や戦略業務に時間を割いています。

ここでは、データに基づいたOCR導入の真価と、多くの企業が陥りがちな「導入の罠」について解説します。

引用元:

DocuClipper “Data Entry Statistics For 2025” によると、手入力のエラー率は最大4%に達する一方、自動化システムの精度は99.9%以上に達する場合があるとされています。また、デロイトトーマツの調査では、経理・財務部門の約4割が「DX・AI活用」を喫緊の課題として挙げています。

こちらは経理・財務・税務部門が抱える課題について調査したレポートです。詳細なデータをご覧いただけます。 https://bizzine.jp/article/detail/11857

「99%の壁」を超えるAI-OCRの実力とは

従来のOCRと、今話題の「AI-OCR」は、ガラケーとスマートフォンほど性能が異なります。

かつてのOCRは、定型的な書類の決まった位置にある活字しか読めませんでした。少しでもズレたり、手書きだったりすると、使い物にならなかったのです。

しかし、ディープラーニングを搭載したAI-OCRは、文脈を理解します。「合計金額」という文字がどこにあっても、それが右下だろうが左上だろうが、AIが自ら判断して抽出します。

さらに驚くべきは、学習能力です。人間が修正した内容をAIが学習し、使えば使うほど自社特有の帳票に最適化されていきます。

この技術革新により、これまで「人間しかできない」と思われていた非定型業務の自動化が可能になりました。

導入した企業の約8割が「データ作成時間の削減」や「ミス発生率の低下」を実感しており、投資対効果が極めて高いソリューションであることが証明されています。

引用元:

MM総研「国内法人のAI-OCR導入実態調査」によると、導入企業の8割以上がデータ作成時間やミス発生率の改善効果に満足していると回答しています。

失敗しないための「人とAIの協働」モデル

AI-OCRは魔法の杖ではありません。ここで注意すべきは、「精度100%」を期待しすぎないことです。

どんなに優秀なAIでも、汚れや極端な崩し字を読み間違える可能性は残ります。

失敗する企業の共通点は、AIに「丸投げ」しようとすることです。

成功する企業は、AIを「優秀な入力アシスタント」として位置づけています。

「AIが下書きを作り、人間が最終承認する」というプロセスを構築することで、入力の手間を9割削減しつつ、最後の1割で確実な品質担保を行う。この「協働モデル」こそが、経理DXを成功させる最短ルートです。

電子帳簿保存法やインボイス制度への対応が迫られる今、AI-OCRはもはや「あると便利」なツールではなく、「ないと戦えない」インフラになりつつあります。

まとめ

企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。

しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、今回ご紹介したようなOCRによる画像からの文字起こしはもちろん、メール作成や議事録作成、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。