「チャットボットは最近急に出てきた技術だと思っていませんか?」

「ChatGPTがすごすぎて、これまでのチャットボットとの違いがよくわからない…」

このように感じている方も多いのではないでしょうか。

実は、チャットボットには60年近くにわたる長い歴史があり、過去の積み重ねの上に現在の生成AIブームが存在しています。

本記事では、1960年代の「ELIZA」から、2025年8月に登場した最新の「GPT-5」に至るまでの進化の過程を、体系的にわかりやすく解説しました。

AI開発やコンサルティング事業を展開する弊社が、技術的な背景も含めて詳しく掘り下げています。

チャットボットの進化を知ることで、今後のAI技術がどう発展していくのかが見えてくるはずです。

ぜひ最後までご覧いただき、AIへの理解を深めてください。

チャットボットの歴史を振り返る前に知っておくべき基礎知識

ここからは、チャットボットの歴史を深く理解するために必要な基礎知識を2つ解説します。

- そもそもチャットボットとはどういうものか

- 歴史を大きく分ける2つの技術タイプ

これらを押さえることで、各時代の技術がどれほど画期的だったのかが、より明確にイメージできるようになります。

それでは、基本の定義から見ていきましょう。

そもそもチャットボットとは?定義と仕組み

チャットボットとは、「チャット(会話)」と「ボット(ロボット)」を組み合わせた造語で、テキストや音声を通じて人間と会話を行うプログラムのことを指します。

近年ではカスタマーサポートの自動応答や、LINEの公式アカウント、そしてChatGPTのような高度な対話型AIまで、幅広い場面で活用されています。

ChatGPTの基本的な定義や始め方について詳しく知りたい方は、こちらの記事も併せてご覧ください。

基本的な仕組みとしては、ユーザーが入力したテキストや音声をシステムが受け取り、それを解析して最も適切だと判断された回答を出力するという流れです。

初期のものは、あらかじめ登録されたキーワードに反応するだけの単純なものでしたが、技術の進歩とともに、文脈を理解したり、感情を読み取ったりすることが可能になってきました。

チャットボットが社会に浸透した背景には、24時間365日対応が可能であることや、人件費の削減、ユーザーの利便性向上といった明確なメリットがあります。

しかし、単なる自動応答マシンではなく、人間のようなコミュニケーションパートナーとしての役割も期待されるようになってきています。

この「人間らしさ」をどのように追求してきたかが、チャットボットの歴史そのものと言えるでしょう。

歴史を分ける「シナリオ型(ルールベース)」と「AI型(機械学習)」の違い

チャットボットの歴史を語る上で避けて通れないのが、「シナリオ型」と「AI型」という2つの大きな技術的な区分です。

この違いを理解していないと、なぜ近年のAIがこれほど騒がれているのか、その本質を見誤る可能性があります。

シナリオ型(ルールベース型)は、事前に「もしAと聞かれたらBと答える」というルールを人間が手動で設定しておくタイプです。

いわゆるフローチャート式の会話であり、想定内の質問には正確に答えられますが、想定外の質問には「理解できません」としか返せません。

歴史の前半に登場するチャットボットの多くはこのタイプに分類されますが、設定が簡単で挙動が予測しやすいため、現在でもFAQ対応などで広く使われています。

一方、AI型(機械学習型)は、大量のデータを学習し、統計的な確率に基づいて回答を生成したり選択したりするタイプです。

特に近年のディープラーニングを用いたモデルでは、人間がルールを教え込まなくても、AI自らが言葉のパターンや意味を学習します。

これにより、未知の質問に対しても柔軟な回答が可能になり、より人間に近い自然な会話が実現しました。

この技術転換点がどこで起きたのかに注目しながら、歴史を読み解いていきましょう。

AI型チャットボットの根幹をなすLLM(大規模言語モデル)について、詳しくはこちらの記事で解説しています。

【1960年代〜】チャットボットの歴史の幕開け:誕生と黎明期

ここからは、コンピューターが言葉を話し始めた最初の時代、1960年代から70年代のチャットボットの歴史について紹介します。

- 世界初のチャットボット「ELIZA」

- イライザ効果という心理現象

- 精神疾患者を模倣した「PARRY」

現代のAIの原点とも言えるこれらの研究は、当時の人々に大きな衝撃を与えました。

それでは、伝説的なプログラム「ELIZA」から解説します。

1966年:世界初のチャットボット「ELIZA(イライザ)」の誕生

チャットボットの歴史は、1966年にマサチューセッツ工科大学(MIT)のジョセフ・ワイゼンバウム教授によって開発された「ELIZA(イライザ)」から始まりました。

ELIZAは、来談者中心療法(ロジャーズ派)を行う精神科医を模倣するようにプログラムされていました。

具体的には、ユーザーが入力した言葉尻を捉えて、それを疑問形にして聞き返したり、相槌を打ったりするだけの単純なパターンマッチングのシステムでした。

例えば、ユーザーが「母のことで悩んでいる」と入力すると、ELIZAは「お母さんのことが気になるのですね。もっと詳しく教えてください」といった具合に返答します。

これは、プログラムが言葉の意味を理解しているわけではなく、単に「母」というキーワードに反応して、用意された定型文に当てはめているに過ぎません。

しかし、当時のコンピューター技術の水準からすれば、機械が人間と会話をしているように見えること自体が革命的でした。

ELIZAのソースコード自体は非常に短いものでしたが、その対話スタイルはその後のチャットボット開発に多大な影響を与え、現代のAIアシスタントに至るまでの基礎概念を築いたと言っても過言ではありません。

まさに、チャットボットの「イブ」とも呼べる存在なのです。

1966年に発表されたELIZAに関するジョセフ・ワイゼンバウム教授のオリジナル論文は、こちらで確認できます。 https://cse.buffalo.edu/~rapaport/572/S02/weizenbaum.eliza.1966.pdf

単純なパターンマッチングが生んだ「イライザ効果」

ELIZAの開発者であるワイゼンバウム教授自身も驚くような現象が起きました。

それは、ELIZAと会話をした人々の多くが、相手が単なるプログラムであると知っていたにもかかわらず、ELIZAに対して人間的な感情や知性を感じ取ってしまったという事実です。

ユーザーたちは、ELIZAの機械的な返答の中に、勝手に「深い意味」や「共感」を見出し、自分の深刻な悩みを打ち明け始めました。

中には、開発者のワイゼンバウム教授に対して「部屋から出て行ってくれ、ELIZAと二人だけで話したい」と懇願する秘書もいたという逸話が残っています。

この、コンピューターの出力に対して人間が勝手に人格や感情を投影してしまう心理現象は、後に「イライザ効果」と名付けられました。

イライザ効果は、人間がいかに「コミュニケーションを取りたい」「理解されたい」という欲求を持っているか、そして相手が機械であっても容易に擬人化してしまう生き物であるかを示しています。

この効果は、現代のSiriやChatGPT、あるいはペットロボットなどに私たちが愛着を感じる心理的メカニズムの根底にも通じています。

チャットボットの歴史は、技術の進化の歴史であると同時に、人間自身の心理を探求する歴史でもあったのです。

1972年:精神分裂病患者を模倣した「PARRY(パリー)」

ELIZAの登場から数年後の1972年、スタンフォード大学の精神科医ケネス・コルビーによって「PARRY(パリー)」というチャットボットが開発されました。

ELIZAが「医者」の役割を演じたのに対し、PARRYは「妄想型統合失調症(当時の呼称で精神分裂病)の患者」を模倣するように設計されていました。

PARRYは、自分はマフィアに追われているという妄想を抱いている設定で、会話の中に疑心暗鬼や敵意といった感情的な反応を混ぜ込むことができました。

技術的にはELIZAよりも複雑な構造を持っており、会話のトピックを制御したり、内部的な感情パラメータ(恐怖や怒りなど)を持たせることで、より人間らしい反応をシミュレートしようと試みました。

興味深い実験として、ELIZAとPARRYを会話させるという試みも行われました。

また、精神科医に対して、本物の患者との会話ログとPARRYとの会話ログを見せ、どちらが人間でどちらがプログラムかを判定させるチューリング・テストのような実験も行われましたが、専門家でさえ区別がつかないことがあったと言われています。

PARRYは、チャットボットが単なるオウム返しを超えて、特定の「性格」や「状態」を表現できる可能性を示した重要な事例です。

妄想型統合失調症をシミュレーションしたPARRYに関する詳細なドキュメントは、こちらから閲覧可能です。 https://www.scribd.com/document/824932792/PARRY

【1980年代〜2000年代】チャットボットの歴史における会話精度の向上

コンピューターの性能が向上し、インターネットが普及し始めた1980年代から2000年代にかけて、チャットボットは新たな局面を迎えます。

- 人間らしさを競うコンテスト「ローブナー賞」

- 文脈学習への挑戦「JABBERWACKY」

- 現代に通じる構成「A.L.I.C.E.」

この時代は、研究室の中だけの実験から、より広く一般の人々との対話を目指す試みが加速した時期でした。

それぞれのトピックを詳しく見ていきましょう。

人間との会話能力を競う「ローブナー賞」の創設

1990年、発明家のヒュー・ローブナーによって「ローブナー賞」が創設されました。

これは、チャットボットがどれだけ人間らしく会話できるかを競う、世界で初めてのコンテストであり、実質的なチューリング・テストの競技会と言えます。

チューリング・テストとは、アラン・チューリングが提唱した「機械が知的かどうか」を判定するためのテストで、判定者が文字入力での会話を通じて、相手が人間か機械かを判別できない場合、その機械は知的であるとみなすものです。

ローブナー賞では、審査員がコンピュータ端末を通じて、隠れた場所にいる「人間」と「チャットボット」の両方と会話を行います。

そして、どちらが人間であるかを当てるのですが、チャットボットがいかに審査員を騙せるか(人間だと思わせられるか)が勝負の鍵となります。

このコンテストは毎年開催され、世界中の開発者たちが自然言語処理技術の限界に挑む場となりました。

この賞の存在は、チャットボット開発者たちに明確な目標を与え、会話の自然さやユーモア、文脈理解といった要素を向上させる大きな原動力となりました。

初期の受賞プログラムは、話題を巧みにそらしたり、ジョークを言ったりする小手先のテクニックが目立ちましたが、年を追うごとに技術的な洗練度が増し、現在のAI技術の土壌を作ることになります。

制限付きチューリング・テストからの教訓をまとめた、ローブナー賞に関する研究論文はこちらです。 https://cacm.acm.org/research/lessons-from-a-restricted-turing-test/

文脈を学習する試み「JABBERWACKY(ジャバウォッキー)」

1980年代後半から開発が始まった「JABBERWACKY(ジャバウォッキー)」は、従来のような固定されたルールベースのアプローチとは一線を画す試みでした。

開発者のロロ・カーペンターは、プログラムにあらかじめ大量のルールを記述するのではなく、ユーザーとの実際の会話から言葉の使い方やパターンを学習させようとしました。

JABBERWACKYの最大の特徴は、過去の会話データを蓄積し、その中から現在の文脈に最も適した応答を探し出すという点にあります。

これは、現代の機械学習やビッグデータ活用のアナログ的な先駆けとも言えるアプローチでした。

多くの人と話せば話すほど、JABBERWACKYのデータベースは充実し、会話のバリエーションが豊かになっていきました。

1997年にウェブ上で公開されると、世界中のユーザーが話し相手となり、膨大な会話ログが集まりました。

このプロジェクトは、AIが「成長する」という概念を具現化したものであり、静的なプログラムではなく、動的に変化するデータベースとしてのチャットボットの可能性を示しました。

JABBERWACKYの技術と思想は、後の「Cleverbot」などにも引き継がれ、統計的な手法による対話生成の重要性を示すマイルストーンとなりました。

1995年:現代のチャットボットの原型「A.L.I.C.E.(アリス)」

1995年にリチャード・ウォレス博士によって開発された「A.L.I.C.E.(Artificial Linguistic Internet Computer Entity)」は、チャットボットの構造化において革命的な役割を果たしました。

A.L.I.C.E.の最大の特徴は、AIML(Artificial Intelligence Markup Language)というXMLベースのマークアップ言語を採用したことです。

AIMLを使用することで、開発者は会話のパターンやルールを非常に効率的に記述・管理できるようになりました。

それまでのチャットボットは、複雑なプログラムコードの中に会話ルールが埋め込まれていることが多く、ルールの追加や修正が困難でした。

しかし、A.L.I.C.E.とAIMLの登場によって、プログラミングの深い知識がなくても、テキストエディタを使って誰でも簡単に会話データを作成できるようになったのです。

A.L.I.C.E.自体も非常に優れた会話能力を持っており、ローブナー賞を3度も受賞しています。

さらに重要なのは、A.L.I.C.E.がオープンソースとして公開されたことです。

これにより、世界中の開発者がA.L.I.C.E.のベースを利用して独自のチャットボットを作成できるようになり、チャットボット技術の民主化が一気に進みました。

この柔軟で拡張性の高い設計思想は、現在の多くのルールベース型チャットボット開発ツールの基礎となっています。

A.L.I.C.E.の解剖学的構造とAIMLに関する技術的なドキュメントは、こちらが参考になります。 https://www.researchgate.net/publication/226787126_The_anatomy_of_ALICE

【2010年代】チャットボットの歴史を変えたSiriと音声アシスタント

2010年代に入ると、スマートフォンの爆発的な普及とともに、チャットボットはテキスト入力から「音声対話」へと進化しました。

- iPhoneに搭載された「Siri」の衝撃

- 生活を変えたスマートスピーカー

- AIにキャラクター性を持たせた「りんな」

私たちの手のひらの中にAIがやってきた、激動の時代の変化を追います。

2011年:「Siri」の登場が変えた対話型インターフェース

2011年、AppleがiPhone 4Sに「Siri」を搭載したことは、一般消費者にとってのAI体験を劇的に変える出来事でした。

それまでのチャットボットは、パソコンに向かってキーボードを叩くマニアックな遊びか、特定のウェブサイト上のヘルプ機能に限られていました。

しかしSiriは、誰もが持っているスマートフォンに標準搭載され、声で話しかけるだけで天気を教えたり、アラームをセットしたりしてくれました。

Siriの画期的な点は、単なる雑談相手ではなく、ユーザーの意図を理解して実際のタスクを実行する「パーソナルアシスタント」としての機能を備えていたことです。

自然言語処理技術と音声認識技術、そしてウェブ検索やアプリ連携を組み合わせることで、「今日の天気は?」という問いかけに対して、位置情報を元に正確な予報を表示するという実用性を実現しました。

Siriの登場は、Google AssistantやMicrosoftのCortanaなど、他社の追随を生み、テック業界全体が「音声対話インターフェース(VUI)」の開発競争へと突入するきっかけとなりました。

Siriは時にトンチンカンな回答をすることもありましたが、それも含めて愛され、多くの人々にとって「初めて会話したAI」となりました。

ここから、AIはSF映画の中の存在ではなく、日常のツールへと変化していったのです。

Siriの開発元であるSRIインターナショナルが公開している、Siriのイノベーションと開発の歴史はこちらをご覧ください。 https://www.sri.com/75-years-of-innovation/75-years-of-innovation-siri/

スマートスピーカーの普及と生活への浸透

Siriに続き、2014年にはAmazonが「Amazon Echo(Alexa)」を発売し、スマートスピーカーという新しい家電ジャンルを確立しました。

これは、画面を持たず、完全に音声のみで操作するデバイスであり、リビングやキッチンに置いて、「アレクサ、音楽をかけて」「洗剤を注文して」といった具合に、生活の中で自然にAIを利用するスタイルを定着させました。

スマートスピーカーの普及は、チャットボット技術が「特定のアプリの中」から「物理的な生活空間」へと進出したことを意味します。

家庭内の家電操作(スマートホーム)やショッピングとの連携により、チャットボットは単なる情報検索ツールを超えて、生活のインフラの一部となっていきました。

ユーザーは機械に対して話しかけることに抵抗がなくなり、AIとの共存が当たり前の風景となっていったのです。

また、開発者向けにスキル(アプリ)開発キットが公開されたことで、多くの企業が独自の音声対話サービスを提供するようになりました。

ニュースの読み上げからタクシーの配車、英語学習まで、音声チャットボットの可能性は無限に広がり、視覚障害者や高齢者にとってもデジタルデバイドを解消する重要なインターフェースとしての役割も担うようになりました。

マイクロソフト「りんな」などが示したAIのキャラクター性

実用性を重視したSiriやAlexaとは異なる方向性で、大きな話題を呼んだのが、2015年に日本マイクロソフトがLINE上で公開した女子高生AI「りんな」です。

りんなは、タスクをこなすことよりも、ユーザーとの「感情的なつながり」や「共感」を重視して設計されていました。

若者言葉を使いこなし、即レスでスタンプを返し、時には既読スルーまでするその挙動は、あまりにもリアルな女子高生そのものでした。

りんなの成功は、チャットボットにおける「キャラクター性(ペルソナ)」の重要性を改めて証明しました。

正確な情報を返すだけでなく、相手の感情に寄り添い、ユーモアや個性を交えて会話をすることで、ユーザーはAIに対して親近感を抱き、継続的に利用したくなるのです。

りんなは、検索エンジンBingのビッグデータを活用したディープラーニング技術によって、文脈に応じた多様な返答を生成しており、技術的にも非常に高度なものでした。

この流れは、その後のエンターテインメント型AIや、メンタルヘルスケアを目的とした対話AIの開発にも影響を与えています。

「役に立つAI」だけでなく、「友達になれるAI」という需要を掘り起こした点で、りんなはチャットボット史において独自のポジションを築いています。

【現在】チャットボットの歴史的革命:ディープラーニングとChatGPT

そして現在、私たちはチャットボットの歴史上、最も大きな革命の渦中にいます。

2020年代に入り、技術は飛躍的な進化を遂げました。

- ディープラーニングによるブレイクスルー

- ChatGPTの登場と社会現象

- 言葉の意味を本当に「理解」するAIへ

ここ数年で何が起き、AIはどう変わったのか。

最新の状況を解説します。

技術のブレイクスルーとなった「ディープラーニング」の活用

近年のチャットボットの進化を支えている核心技術が「ディープラーニング(深層学習)」です。

これまでのAIは、人間が特徴やルールを定義する必要がありましたが、ディープラーニングでは、AIが大量のデータから自律的に特徴を学習します。

特に自然言語処理の分野では、2017年にGoogleが発表した「Transformer(トランスフォーマー)」というモデルが決定的な転換点となりました。

Transformerは、文章の中の単語同士の関係性(アテンション)を並列処理で高速に計算することを可能にしました。

これにより、AIは以前よりもはるかに長い文脈を理解し、複雑なニュアンスを捉えることができるようになりました。

この技術を基盤として開発されたのが、BERTやGPTといった大規模言語モデル(LLM)です。

LLMは、インターネット上の膨大なテキストデータを読み込み、次に来る単語を予測するというトレーニングを繰り返すことで、驚異的な言語能力を獲得しました。

文法的に正しいだけでなく、文脈に沿った論理的な文章を生成できるようになったのは、このディープラーニングのブレイクスルーがあったからこそです。

もはや、AIは決められた答えを返す辞書ではなく、言葉を紡ぎ出す知能へと進化したのです。

現在の生成AIの基礎となった「Attention Is All You Need(Transformer)」の論文(原文)はこちらです。 https://arxiv.org/abs/1706.03762

2022年:「ChatGPT」の登場と大規模言語モデル(LLM)の衝撃

2022年11月、OpenAIが公開した「ChatGPT」は、世界中に衝撃を与え、わずか2ヶ月で月間アクティブユーザー数が1億人に達するという歴史的な記録を打ち立てました。

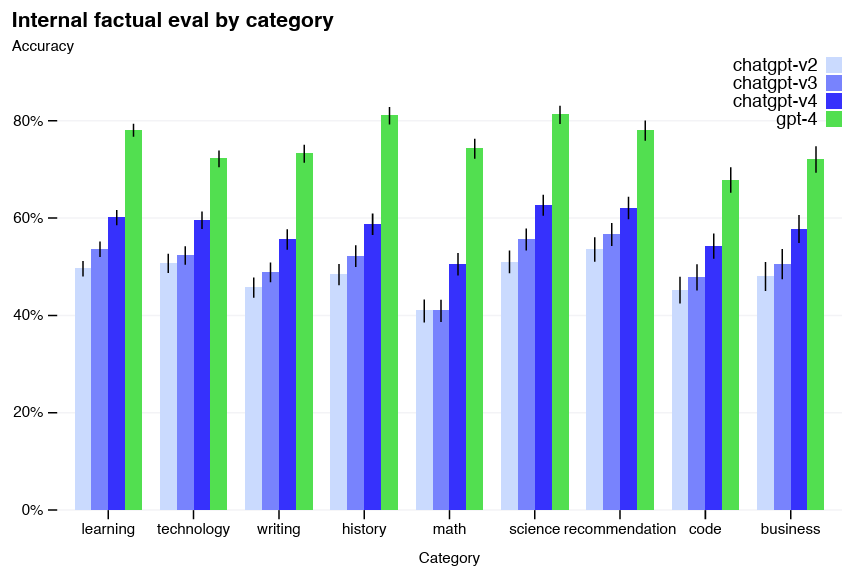

ChatGPTは、GPT-3.5(その後GPT-4へと進化)という超巨大なLLMをベースにしたチャットボットであり、その性能は従来のものを遥かに凌駕していました。

ChatGPTが画期的だったのは、あらゆるトピックに対して、まるで人間が書いたかのような自然で流暢な文章を生成できたことです。

詩を書き、プログラミングコードを生成し、複雑なビジネスメールの下書きを作成し、哲学的な議論さえもこなすその能力は、多くの人々に「AIが人間の仕事を奪うかもしれない」という畏怖の念さえ抱かせました。

これは、チャットボットが単なる「会話ツール」から、「知的生産ツール」へと進化した瞬間でした。

企業はこぞって業務への導入を検討し、教育現場ではAIの利用に関する議論が巻き起こりました。

ChatGPTの登場は、インターネットの誕生やスマートフォンの登場に匹敵する、パラダイムシフトの始まりとして歴史に刻まれています。その後も進化は加速し、2024年には視覚や音声をリアルタイムで処理する「GPT-4o」や、人間の思考プロセスを模倣する「OpenAI o1」が登場するなど、AIの能力は飛躍的に向上し続けました。

OpenAIが公開しているGPT-4の性能やスケーリング則に関するテクニカルレポートは、こちらで確認できます。 https://arxiv.org/abs/2303.08774

言葉の意味を真に「理解」する生成AIへの進化

これまでのチャットボットは、表層的なパターンのマッチングを行っているに過ぎませんでしたが、最新の生成AIは、言葉の背後にある意味や概念を擬似的に「理解」しているかのような振る舞いを見せます。

「マルチモーダル」と呼ばれる機能も進化しており、テキストだけでなく、画像、音声、動画を同時に処理し、それらを統合して理解できるようになりました。

例えば、冷蔵庫の中身の写真をアップロードして「これで作れる料理を教えて」と聞けば、画像認識と言語処理を組み合わせてレシピを提案してくれます。

これは、AIが現実世界の事象を認識し、論理的な推論を行っていることを意味します。

もちろん、AIが人間と同じような「意識」を持っているわけではありませんが、実用レベルでは、言葉の意味を理解し、文脈を読み、創造的なアウトプットを出せる段階に到達しています。

私たちは今、チャットボットが「命令されたことをする機械」から「一緒に考え、創造するパートナー」へと変貌を遂げた時代を生きているのです。

チャットボットの歴史から予測する未来と展望

最後に、これまでの歴史を踏まえた上で、チャットボットが今後どのように進化していくのか、最新の動向を交えて展望します。

- 人間と区別がつかないレベルへの到達

- ビジネスや生活におけるパートナーとしての定着

2025年時点での最新情報も含めて、未来図を描いてみましょう。

人間と区別がつかないレベルへの到達

チャットボットの進化速度は留まるところを知りません。

2025年8月にOpenAIがリリースした最新モデル「GPT-5」では、前年の「o1」モデルで確立された高度な推論能力が統合され、簡単な質問には即座に答え、複雑な課題にはじっくりと考えてから回答するという「思考時間の自動切替」機能が実装されました。

これにより、数学的な難問や高度なデータ分析、複雑なコーディングにおいて、人間を凌駕する精度を発揮しています。

また、GPT-5では「出力中心の安全性」という概念が強化され、AIが誤った情報や有害な内容を出力するリスクが大幅に低減されています。

これまでのAIに見られた「ハルシネーション(もっともらしい嘘)」の問題も、推論能力の向上とともに克服されつつあります。

ハルシネーションを防ぐ具体的なプロンプトや対策について知りたい場合は、こちらの記事も参考になります。

このように、AIは「反応速度」と「思考の深さ」の両面で人間に近づいており、近い将来、テキストや音声だけのコミュニケーションにおいて、相手が人間かAIかを区別することは事実上不可能になるでしょう。

映画『her/世界でひとつの彼女』のように、AIと人間が自然に語らい、深い関係性を築く未来は、もうフィクションではなくなりつつあります。

ビジネスや生活における「パートナー」としての定着

今後のチャットボットは、自律的にタスクをこなす「AIエージェント」へと進化し、人生やビジネスにおける欠かせない「パートナー」として定着していくでしょう。

GPT-5のような高度なモデルは、ユーザーの専属コンシェルジュとして、スケジュールの管理から、健康相談、学習のサポート、ビジネス戦略の立案まで、あらゆる側面をサポートするようになります。

企業においては、法人向けサービス(ChatSenseなど)の利用が進み、セキュリティが確保された環境で、社内データを学習した専用AIが社員一人ひとりをアシストするようになるはずです。

AIが定型業務をこなし、人間はよりクリエイティブな意思決定や、感情を伴うコミュニケーションに集中する。

そのような役割分担が明確になり、人間とAIが協調して働く「ハイブリッドワーク」が当たり前の社会になります。

チャットボットの歴史は、人間が「言葉」を通じて機械と心を通わせようとした挑戦の記録です。

そしてこれからは、その機械と共に、新しい価値や未来を創造していくフェーズに入っていきます。

この進化の波を恐れるのではなく、良きパートナーとして使いこなしていくことが、私たちに求められる姿勢ではないでしょうか。

【衝撃】そのAI、実は60歳?ChatGPTブームの裏に隠された「対話技術」の正体

「AIなんて最近の流行りでしょ?」もしそう思っているなら、あなたは氷山の一角しか見ていないことになります。実は、私たちが今熱狂している対話型AIの歴史は、半世紀以上も前の1966年にまで遡ります。マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究室で産声を上げたそのプログラムは、現代のChatGPTへと続く長い進化の最初の「一歩」でした。この記事では、単なるパターンマッチングから、人間を超越する知能へと進化したチャットボットの知られざる歴史と、最新の研究が示す驚くべき未来像を解説します。

引用元:

Weizenbaum, J. (1966). “ELIZA—a computer program for the study of natural language communication between man and machine.” Communications of the ACM, 9(1), 36-45.

「心」はプログラムできるのか?ELIZA効果とPARRYが問いかけた人間性

1966年、ジョセフ・ワイゼンバウム教授によって開発された「ELIZA(イライザ)」は、世界に衝撃を与えました。精神科医を模したこのプログラムは、単に相手の言葉をオウム返ししているだけにもかかわらず、多くのユーザーがそこに「人間的な共感」や「知性」を感じ取ってしまったのです。これは後に「イライザ効果」と呼ばれ、人間がいかに機械に対して勝手に感情を投影してしまうかを示す心理学的現象として知られるようになりました。

さらに1972年には、精神疾患者を模倣した「PARRY(パリー)」が登場します。ELIZAとPARRYの会話実験や、精神科医さえも騙したという事実は、アラン・チューリングが提唱した「機械は思考できるか」という問いに対し、技術的側面だけでなく心理的側面からも強烈な答えを突きつけました。初期のチャットボットは、技術の限界の中で「いかに人間らしく振る舞うか」を追求した、開発者たちの執念の結晶だったのです。

引用元:

Colby, K. M., Weber, S., & Hilf, F. D. (1971). “Artificial Paranoia.” Artificial Intelligence, 2(1), 1-25.

ルールベースの限界を超えて:ディープラーニングがもたらした「真の理解」

長らくチャットボットは、人間が事前に決めたルールに従って返答する「シナリオ型」が主流でした。しかし、2010年代以降のディープラーニング(深層学習)の登場がすべてを変えました。Googleが発表したTransformerモデル、そしてそれを基盤としたOpenAIのGPTシリーズは、AIに「文脈を読む力」を与えました。

かつてのAIは辞書を引くだけの機械でしたが、最新のGPT-5やo1モデルにおいては、推論能力とマルチモーダル処理によって、言葉の意味を概念として理解する領域に達しています。もはやAIは単なる効率化ツールではなく、ビジネスや人生における「思考のパートナー」としての地位を確立しつつあるのです。

引用元:

OpenAI. (2024). “GPT-4 Technical Report.” arXiv preprint arXiv:2303.08774. / Vaswani, A., et al. (2017). “Attention Is All You Need.”

まとめ

企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。

しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。