「ChatGPTで本の要約を作りたいけど、これって著作権侵害にならないの?」

「要約をブログやレポートで使いたいけど、安全な方法が知りたい…。」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

ChatGPTをはじめとする生成AIの登場で、情報収集や文章作成は劇的に効率化されました。しかし、その便利さの裏には、著作権などの法的なリスクも潜んでいます。

本記事では、ChatGPTで本の要約を行う際の著作権侵害のリスク、安全に要約するための具体的なプロンプト例、そして生成された要約を扱う上での注意点について、専門家の視点から詳しく解説します。

上場企業をメインに生成AIコンサルティング事業を展開している弊社が、法的なリスクを回避しつつAIを最大限に活用するためのノウハウをご紹介します。きっと役に立つと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。

ChatGPTによる本の要約は著作権侵害になる?

ChatGPTを使って本を要約する行為が、常に著作権侵害になるわけではありません。重要なのは、その要約を「誰が」「どのように」利用するかです。

ここでは、著作権侵害にあたるケースとそうでないケース、そして著作権を気にせず要約できる本の種類について解説します。

原則として私的利用なら問題ない

日本の著作権法では、「私的使用のための複製」(第30条)が認められています。

これは、個人的に、または家庭内などごく限られた範囲で利用するために著作物を複製する行為です。

例えば、自分自身の読書記録として、あるいは内容を深く理解するためにChatGPTで本の要約を作成し、それを自分だけで閲覧する場合は、この「私的利用」の範囲内と解釈され、原則として著作権侵害にはあたりません。

重要なのは、その要約を他者に公開したり、共有したりしないことです。あくまでクローズドな環境で、自分一人のために利用することが前提となります。

こちらは文化庁が公開している、AIと著作権に関する最新の考え方をまとめた資料です。公的な見解の全体像を把握するために、合わせてご覧ください。 https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/94037901_01.pdf

本の要約が著作権侵害にあたるケースとは

作成した要約をブログ、SNS、会社の資料など、自分以外の第三者が見られる場所に公開・共有すると、著作権侵害に問われる可能性が高まります。

本の要約は、元の書籍という著作物を基に新たな表現を加える行為であり、著作権法上の「翻案」(第27条)にあたる可能性があります。著作者は自身の著作物を翻案する権利(翻案権)を専有しているため、許可なく要約を公開することは、この権利の侵害となり得ます。

また、インターネット上で公開する行為は「公衆送信」(第23条)にあたり、これも著作者が持つ公衆送信権の侵害となる可能性があります。たとえ営利目的でなくても、不特定多数の人が閲覧できる状態に置いた時点で、権利侵害とみなされるリスクがあるため注意が必要です。

本の要約で特に重要となる「翻案権」については、著作権法第27条で定められています。条文の詳細はこちらで確認できますので、合わせてご覧ください。 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048

著作権を気にせず要約できる本の種類

著作権について心配せずにChatGPTで要約し、その内容を比較的自由に活用できる本も存在します。

代表的なのは、著作権の保護期間が満了した「パブリックドメイン(公有)」の作品です。日本では、原則として著作者の死後70年が経過すると著作権が消滅し、社会の共有財産となります。青空文庫などで公開されている古典文学などがこれにあたります。

また、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスなど、著作者自身が一定の条件下での利用を許可している作品も対象です。ただし、ライセンスには「改変禁止」や「非営利」といった条件が付いている場合が多いため、利用する際は必ずライセンスの条件を確認する必要があります。

こちらは国立国会図書館のウェブサイトです。著作権保護期間が満了したパブリックドメインの作品を探す際に役立ちますので、ぜひご活用ください。 https://www.ndl.go.jp/

【目的別】ChatGPTで本を要約するプロンプト5選

ここからは、ChatGPTで本を効果的に要約するためのプロンプトを、目的別に5つ紹介します。

- 長文を分割して入力する基本のプロンプト

- 本全体の概要を短時間で掴むためのプロンプト

- 特定の章だけを要約するプロンプト

- 登場人物や設定を整理してもらうプロンプト

- 専門書を初心者向けに要約してもらうプロンプト

これらのプロンプトを使い分けることで、あなたの目的に合った質の高い要約を効率的に作成できます。それでは、1つずつ見ていきましょう。

長文を分割して入力する基本のプロンプト

ChatGPTには一度に入力できる文字数に制限があるため、本一冊を丸ごと入力することはできません。そのため、章や節ごとに文章を分割して入力し、要約を依頼するのが基本的な使い方になります。

この際、前の文脈を記憶させながら要約させることが重要です。

プロンプト例

あなたはプロの編集者です。

これから数回に分けて小説の一部を渡しますので、それぞれの部分を要約してください。

これは物語の一部であり、全てのパートを渡し終えたら、全体のあらすじをまとめてもらいます。

私が「以上です」と言うまで、各パートの要約のみを行ってください。

それでは、最初のパートです。

(ここに本文を貼り付け)本全体の概要を短時間で掴むためのプロンプト

目次やまえがき、あとがきは、その本の骨子や著者の主張が凝縮されている部分です。

これらの短いテキストをChatGPTに入力するだけで、本全体のテーマや構成を短時間で把握するための要約を作成できます。忙しいビジネスパーソンが、読むべき本か否かを判断する際にも役立ちます。

プロンプト例

あなたは書籍の目利きです。

以下の目次とまえがきを読んで、この本がどのような読者に向けて、何を伝えようとしているのかを300字程度で要約してください。

目次

(ここに目次を貼り付け)

まえがき

(ここにまえがきを貼り付け)特定の章だけを要約するプロンプト

本全体ではなく、特定のテーマについて書かれた章だけを深く理解したい場合に有効なプロンプトです。その章のキーワードや中心的な主張を明確にさせ、効率的な学習や情報収集をサポートします。レポート作成やプレゼン資料の準備などで、特定の部分だけを参照したい場合に便利です。

プロンプト例

以下の文章は、「〇〇」という書籍の第3章です。

この章で著者が最も伝えたかった主張を3つ抽出し、それぞれを150字程度で要約してください。

制約条件

・専門用語は使わずに、中学生にも理解できるように平易な言葉で説明してください。

・要約の最後で、この章全体の結論を一行でまとめてください。

(ここに第3章の本文を貼り付け)登場人物や設定を整理してもらうプロンプト

複雑な人間関係や難解な世界観が特徴の小説や歴史書を読む際に、登場人物の相関図や時系列での出来事を整理してもらうプロンプトです。

物語の理解度を格段に深めることができます。物語の途中で関係性がわからなくなった時や、読み終えた後に内容を整理したい時に活用できます。

プロンプト例

以下の物語の断片から、登場人物の相関図を作成してください。

また、物語の中で起こった出来事を時系列で整理してください。

出力形式

登場人物の相関図

・(キャラクター名):(役割や他のキャラクターとの関係性)

出来事の時系列

1.(出来事1)

2.(出来事2)

3. ...

(ここに本文を貼り付け)専門書を初心者向けに要約してもらうプロンプト

難解な専門書や学術論文の内容を、専門知識がない人にも理解できるように、比喩や具体例を交えながら要約してもらうプロンプトです。

新しい分野の学習を始める際の入門として非常に役立ちます。専門的な内容を、より多くの人に分かりやすく伝えたいという目的にも合致します。

プロンプト例

あなたは大学教授で、専門知識のない学生に対して講義をしています。

以下の専門的な文章について、その中心的な概念を、身近な具体例や比喩を用いて分かりやすく解説してください。

文章

(ここに専門書の本文を貼り付け)

指示

・必ず比喩を1つ以上使用してください。

・中学生が聞いても理解できるレベルの言葉を選んでください。

・全体の解説を500字程度でまとめてください。著作権侵害を回避!ChatGPTで本の要約をする際の3つのコツ

ChatGPTで本の要約を行う際に、著作権侵害のリスクをさらに低減させるための3つのコツを紹介します。

- 要約の目的や条件を具体的に指示する

- 箇条書きや表形式など独自のフォーマットで出力させる

- 生成された文章を自分の言葉で書き換える

これらのコツを実践することで、単なる「複製」や「翻案」と見なされる可能性を下げ、より独創的で安全な要約を作成することができます。

それでは、順に解説します。

要約の目的や条件を具体的に指示する

なぜ要約するのか、その目的をプロンプトに含めることで、生成される文章の質が向上し、元の文章の丸写しになるリスクを減らせます。

「中学生向けに解説して」「ビジネスの観点から要約して」といった具体的な指示は、AIが独自の解釈や表現を加えるきっかけになります。

このような一手間が、元の著作物とは異なる表現を生み出し、翻案権侵害と判断されるリスクを低減させることにつながります。目的を明確にすることは、AIの能力を最大限に引き出す上でも非常に重要です.

箇条書きや表形式など独自のフォーマットで出力させる

文章をそのまま要約させるのではなく、「箇条書きで3点にまとめて」「メリットとデメリットを表形式で整理して」といったように、独自の出力フォーマットを指定することも有効です。

このような形式の指定は、AIに対して情報の「編集」を強く促すことになります。元の文章の構造を一度分解し、指定されたフォーマットに合わせて再構築する過程で、表現の独創性が生まれやすくなります。これは、元の著作物の表現に依拠しない、新たな著作物を作成する行為と評価される可能性を高めます。

生成された文章を自分の言葉で書き換える

ChatGPTが生成した要約は、あくまで「下書き」として捉えることが最も安全な方法です。

生成された文章をそのまま利用するのではなく、必ず自分の言葉で表現を修正・加筆(リライト)しましょう。

特に、要約をブログやレポートなどで公開する可能性がある場合は、この工程は必須です。自分の解釈や意見を加え、表現を完全に自分のものにすることで、著作権侵害のリスクを大幅に減らすことができます。最終的な文章の責任は、AIではなく公開者自身にあることを忘れてはいけません。

要約を公開・共有する前に知っておくべき注意点

ChatGPTで作成した要約を、私的利用の範囲を超えて公開・共有する際には、著作権以外にも注意すべき点があります。

- ChatGPTの回答には誤情報や古い情報が含まれる可能性がある

- 要約した文章の商用利用はリスクが高い

- 入力する文章(プロンプト)が第三者の著作権を侵害しないか確認する

これらの注意点を理解し、慎重に行動することが、思わぬトラブルを防ぐ鍵となります。

1つずつ詳しく見ていきましょう。

ChatGPTの回答には誤情報や古い情報が含まれる可能性がある

ChatGPTを含む生成AIは、時として事実と異なる情報や、古い情報を生成することがあります。

これは「ハルシネーション(幻覚)」と呼ばれています。本の要約においても、登場人物の名前を間違えたり、存在しない展開を創作してしまったりする可能性があります。

生成された要約を公開する前には、必ず元の書籍と照らし合わせてファクトチェックを行う必要があります。誤った情報を発信してしまうと、あなた自身の信頼性を損なうだけでなく、本の著者や出版社の評判にも影響を与えかねません。

こちらはAIのハルシネーションを防ぐ具体的な方法について解説した記事です。合わせてご覧ください。要約した文章の商用利用はリスクが高い

作成した要約をアフィリエイトブログの記事にする、有料メルマガで配信するなど、直接的・間接的に利益を得る目的で利用する「商用利用」は、特にリスクが高い行為です。

商用利用の場合、著作権者から利用許諾を得る必要性がより高まります。万が一、著作権侵害で訴えられた場合、非営利目的のケースに比べて損害賠償額が高額になる傾向があります。ビジネスで利用する場合は、安易にAIの生成物に頼るのではなく、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

入力する文章(プロンプト)が第三者の著作権を侵害しないか確認する

ChatGPTに要約させるために入力する文章、つまりプロンプトに含まれるテキスト自体の著作権にも注意が必要です。

例えば、オンラインで公開されている他人のブログ記事や、電子書籍の文章をコピー&ペーストして入力する行為は、それ自体が著作権法で定められた「複製権」の侵害にあたる可能性があります。

原則として、自分自身が正規に購入した書籍の内容を手で入力するか、著作権フリーのテキストを利用するようにしましょう。安易なコピー&ペーストは、意図せず著作権侵害の加害者になってしまうリスクを伴います。

ChatGPTなど生成AIに関する著作権侵害の訴訟事例

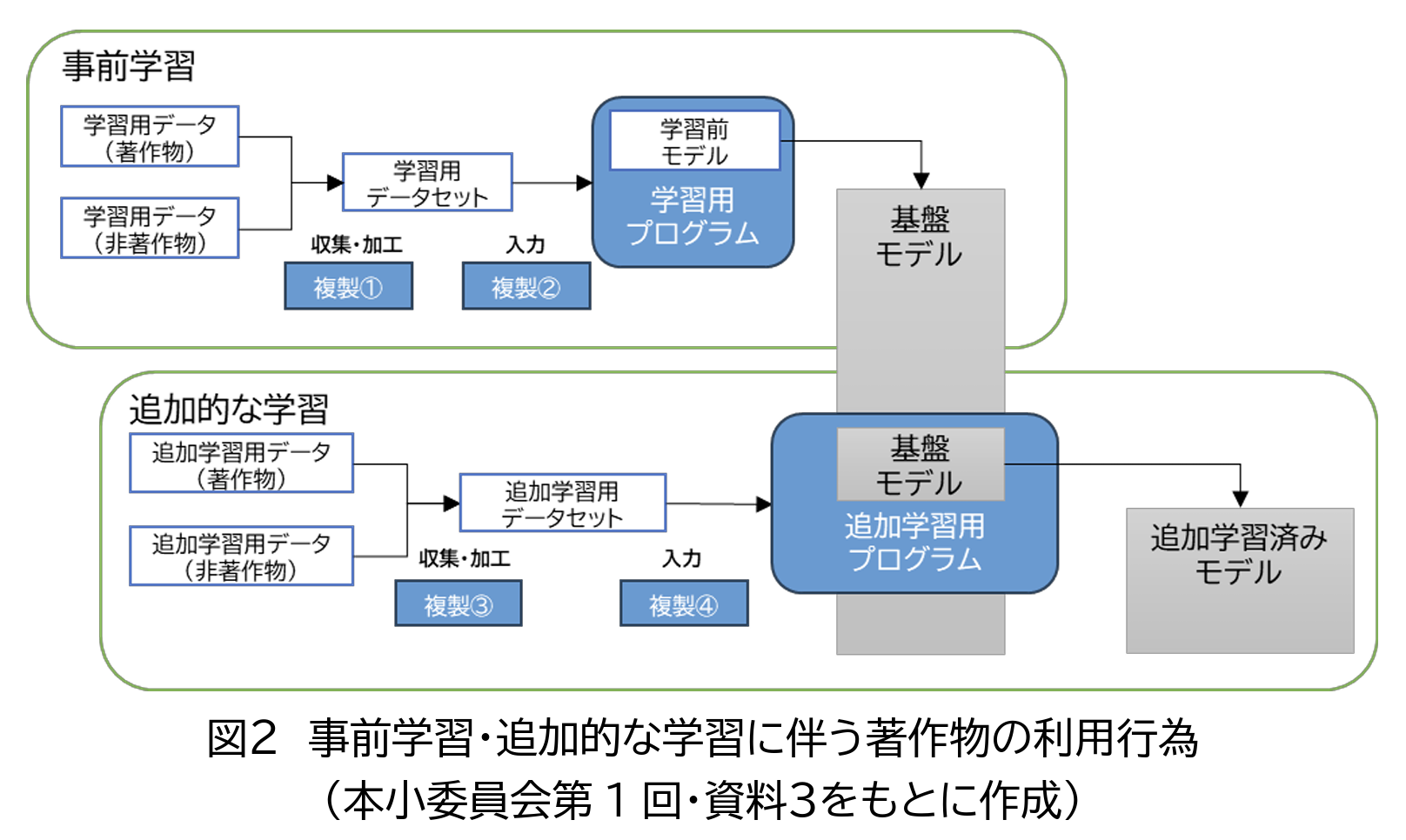

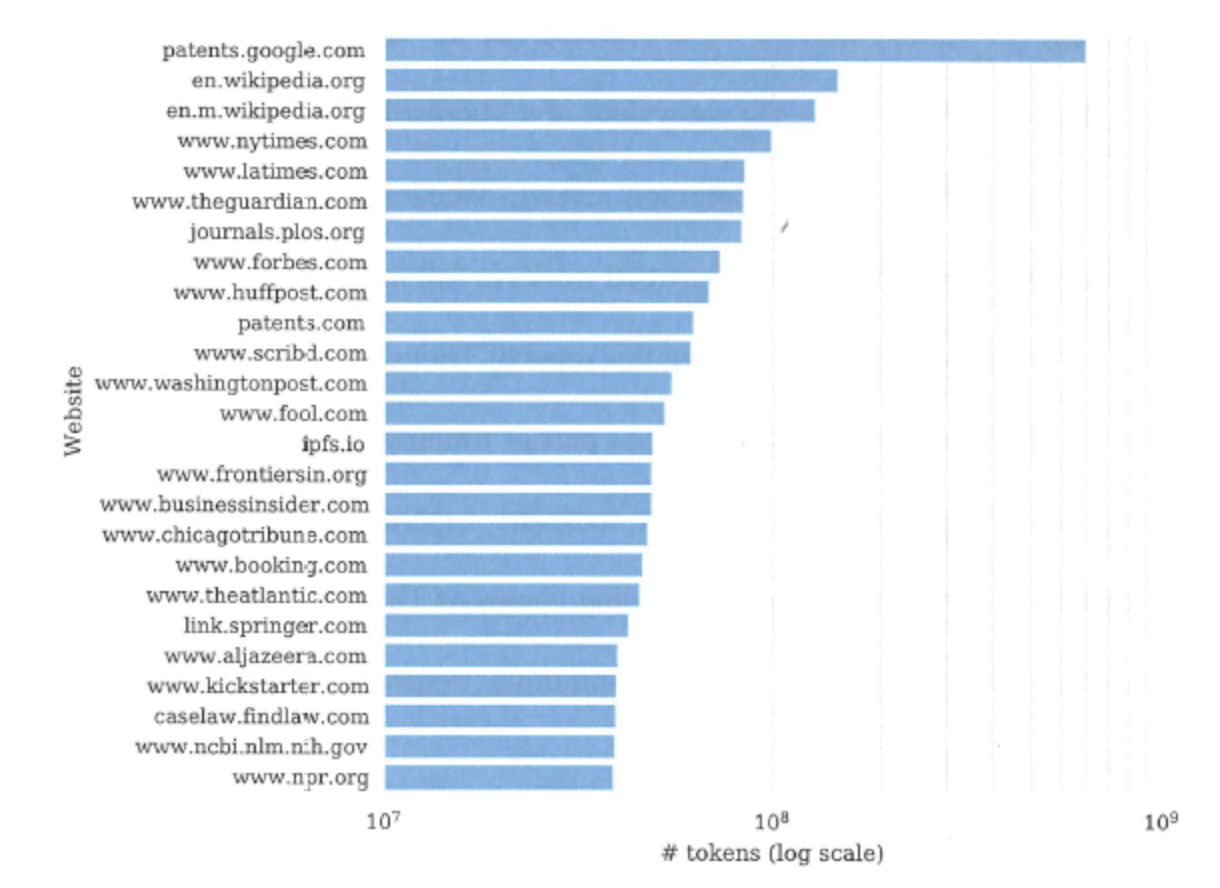

生成AIの学習データに著作物が無断で使用されたとして、世界中で議論が巻き起こり、実際に訴訟へと発展したケースも出てきています。

- 米作家らが自著の無断学習でOpenAI社を提訴した事例

- ニューヨーク・タイムズが記事の無断学習で提訴した事例

これらの事例を知ることは、生成AIと著作権の問題の複雑さや、今後の動向を理解する上で重要です。

それぞれの事例を簡潔に紹介します。

米作家らが自著の無断学習でOpenAI社を提訴した事例

2023年、米国の作家らが、自分たちの著作物が許諾なくChatGPTのトレーニングデータとして使用されたとして、開発元であるOpenAI社を集団で提訴しました。

作家らは、AIが自分たちの作品のスタイルや内容を模倣して新たなコンテンツを生成することは、著作権の侵害にあたると主張しています。

この訴訟は、AIの学習プロセスにおける著作物の利用が、著作権法で認められる「フェアユース(公正な利用)」にあたるかどうかが大きな争点となっています。判決次第では、今後の生成AI開発のあり方に大きな影響を与える可能性があります。

こちらは米国の作家らがOpenAI社を提訴した集団訴訟の概要について、法律事務所が解説した記事です。合わせてご覧ください。 https://www.bakerlaw.com/alter-v-openai/

ニューヨーク・タイムズが記事の無断学習で提訴した事例

2023年12月、米大手新聞社のニューヨーク・タイムズも、自社が発行した数百万件の記事が、ChatGPTとMicrosoftのCopilotの学習に不正に利用されたとして、両社を提訴しました。

ニューヨーク・タイムズは、AIが自社の記事と酷似した文章を生成することで、読者が本来有料であるはずの記事にアクセスできてしまい、自社のビジネスに多大な損害を与えていると主張しています。この事例は、報道機関という著作権ビジネスの根幹を揺るがす問題として、大きな注目を集めています。

ニューヨーク・タイムズとOpenAI社の訴訟は、AIと報道機関の著作権問題における象徴的な事例です。こちらの記事で詳しく解説されていますので、合わせてご覧ください。 https://www.sunsteinlaw.com/publications/the-new-york-times-v-openai-the-biggest-ip-case-ever

ChatGPTでの本の要約と著作権に関するよくある質問

最後に、ChatGPTでの本の要約と著作権に関して、多くの方が疑問に思う点についてQ&A形式で回答します。

- 個人ブログやSNSに要約を載せるのは大丈夫?

- 学校の読書感想文やレポートに使ってもいい?

- コピペチェックツールで確認すれば公開しても問題ない?

これらの疑問を解消し、より安心してChatGPTを活用するための一助としてください。

個人ブログやSNSに要約を載せるのは大丈夫?

原則として、許可なく要約を個人ブログやSNSに投稿することは、著作権侵害(翻案権、公衆送信権の侵害)にあたるリスクが高い行為です。

非営利の個人ブログであっても、不特定多数が閲覧できる状態に置くことは「公衆送信」と見なされます。

もし要約を載せたい場合は、著作権法で定められた「引用」の要件を厳密に満たす必要があります。しかし、本の要約がこの「引用」の範囲を超えると判断されるケースは多いため、基本的には公開しない方が安全です。

学校の読書感想文やレポートに使ってもいい?

ChatGPTで生成した要約や文章を、そのまま自分の読書感想文やレポートとして提出することは、著作権侵害以前に「剽窃(ひょうせつ)」という学業における不正行為とみなされます。

これは、他人の著作物を自分のものとして偽る行為であり、厳しい処分が下される可能性があります。

ChatGPTはあくまで思考を深めるための「壁打ち相手」や、アイデア出しの「補助ツール」として利用するに留めましょう。最終的な文章は、必ず自分の言葉と考察で書き上げることが、学業における大前提です。

コピペチェックツールで確認すれば公開しても問題ない?

コピペチェックツールは、既存のウェブコンテンツとの文章の類似度を判定するものであり、著作権侵害の有無を法的に判断するものではありません。

特に、元の文章の表現を少し変えた「翻案」にあたるかどうかは、ツールでは判定できません。

ツールで類似度が低いと判定されたとしても、元の著作物の本質的な特徴を維持したままであれば、翻案権の侵害とみなされる可能性は残ります。コピペチェックツールの結果を過信せず、最終的には自分の創作性が十分に加えられているかを自身で判断する必要があります。

あなたの要約は大丈夫?ChatGPTと著作権の知らないと怖い落とし穴

ChatGPTで本の要約、本当に便利ですよね。しかし、その手軽さが思わぬ法的リスクを招く可能性があることをご存知でしょうか。実は、作成した要約をブログやSNSに公開した瞬間、あなたの行為は「著作権侵害」と見なされるかもしれません。ニューヨーク・タイムズのような大手メディアでさえ、自社の記事が無断でAIの学習に使われたとして開発元を提訴する時代です。AIの生成物を安易に扱うことの危険性は、私たちが考える以上に高まっています。この記事では、著作権侵害のリスクを回避し、ChatGPTを安全かつ知的に活用するための具体的な方法を解説します。

著作権侵害を回避する「賢いAI利用術」

では、どうすれば安全にAIの恩恵を受けられるのでしょうか。重要なのは、AIを単なる「要約マシン」ではなく、「思考のパートナー」と捉え、アウトプットにあなた自身の独創性を加えることです。

テクニック①:出力形式を「編集」させる

AIに要約を依頼する際、「以下の文章を箇条書きで3点にまとめて」「メリットとデメリットを表形式で整理して」のように、元の文章にはない独自のフォーマットを指定しましょう。この命令により、AIは情報を一度分解し、再構築せざるを得なくなります。この「編集」のプロセスを経ることで、元の表現への依存度が下がり、翻案権侵害と見なされるリスクを低減できます。

テクニック②:具体的な「役割」と「目的」を与える

「あなたは大学教授です。この専門書の内容を、専門知識のない学生に向けて、身近な具体例を用いて解説してください」のように、AIに特定の役割と目的を与えることも極めて有効です。このような具体的な指示は、AIが独自の解釈や表現を加えるきっかけとなり、生成される文章に独創性が生まれます。

テクニック③:生成物は「下書き」と心得る

最も重要なのは、AIが生成した文章をそのまま使わないことです。それはあくまで「下書き」であり、素材に過ぎません。必ず自分の言葉で表現を修正し、あなた自身の解釈や意見を加えてください。最終的な文章の責任を負うのは、AIではなくあなた自身です。この一手間を惜しまないことが、著作権侵害のリスクを回避する上で最も確実な方法と言えるでしょう。

引用元:

2023年12月、米ニューヨーク・タイムズは、同社の記事がChatGPTやその他のAIモデルのトレーニングに不正利用されたとして、開発元のOpenAIとマイクロソフトを著作権侵害で提訴しました。この訴訟は、生成AIの学習データと著作物の関係に大きな問題を提起しており、今後の司法判断が注目されています。

まとめ

企業活動においてChatGPTをはじめとする生成AIの活用は、業務効率化の強力な手段となります。しかし、その裏では、社員が意図せず著作権を侵害してしまったり、機密情報を入力してしまったりするリスクが常に付きまといます。

個々の社員のリテラシーに依存した運用では、企業全体としてコンプライアンスを維持し、情報漏洩を防ぐことは困難です。何が安全で何が危険かの判断基準が曖昧なままでは、安心してAIを活用できません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、日々の業務で必要なタスクを「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIの力を安全に利用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、入力した情報が外部のAI学習に利用される心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「どのように社内ルールを定め、活用すればいいのか」といったガバナンスに関する悩みを持つ企業でも安心してスタートできます。

複雑なプロンプトの知識がなくても、社員全員が安全な環境でAIの恩恵を受けられるため、すぐに業務効率化を実感できる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“統制された安全な生成AI活用”を実現し、御社のDXを一気に加速させましょう。