「ChatGPTで歌詞を作ってみたいけど、著作権ってどうなるの?」

「AIが作った歌詞をそのまま楽曲に使って、後からトラブルになったら怖い…。」

ChatGPTをはじめとする生成AIの進化により、誰でも手軽に歌詞を作成できるようになりました。しかし、その一方で著作権に関する不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、ChatGPTで作成した歌詞の著作権の帰属先から、潜在的な著作権侵害リスク、そして安全に商用利用するための具体的な対策までを詳しく解説します。

実際に使えるプロンプト例も紹介しているので、ぜひ最後までご覧いただき、安心してクリエイティブな活動に役立ててください。

まず結論!ChatGPTで作成した歌詞の著作権は誰のもの?

ChatGPTと著作権の問題を考えるとき、最初に知りたいのは「生成された歌詞の権利は誰にあるのか」という点でしょう。

ここでは、OpenAIの利用規約や日本の法律の考え方を基に、著作権の帰属について解説します。

原則として生成したユーザーに権利が帰属する

現在の日本の法律やOpenAIの利用規約では、ChatGPTが出力した歌詞の著作権は、原則としてそれを作成(指示)したユーザーに帰属すると考えられています。

AIはあくまでユーザーの指示に基づいてテキストを生成する「道具」と見なされるためです。

ただし、これはユーザーがAIに対して創造的な指示を与え、生成されたものに人間の思想や感情が表現されていると認められる場合に限ります。単純な指示で自動的に生成されたものには、著作物性が認められない可能性もあるため注意が必要です。

OpenAIの利用規約における著作権の扱い

OpenAIの利用規約(Terms of Use)では、「あなたが入力したコンテンツ(Input)はあなたのものです。そして、出力されたコンテンツ(Output)に関するすべての権利、権原、利益をあなたに譲渡します」と明記されています。

つまり、あなたがChatGPTに指示を与えて生成された歌詞の所有権は、あなた自身にあるとOpenAIが公式に認めている形です。

これにより、ユーザーは生成された歌詞を自由に利用、修正、公開することができます。

こちらはOpenAIの公式利用規約です。最新の規約や詳細はこちらでご確認ください。 https://openai.com/policies/terms-of-use

作成した歌詞は商用利用できるのか?

OpenAIの利用規約に基づけば、ChatGPTで作成した歌詞は商用利用が可能です。

生成された歌詞を使って楽曲を制作し、CDや配信サービスで販売したり、ライブで披露したりすることも規約上は問題ありません。

ただし、後述する著作権侵害のリスクを完全に回避できていることが大前提となります。知らないうちに既存の楽曲と酷似した歌詞を生成してしまい、それが原因でトラブルに発展するケースも考えられるため、商用利用の際は特に慎重な確認が必要です。

要注意!ChatGPTでの歌詞作成に潜む著作権侵害の3つのリスク

ChatGPTで作成した歌詞の権利は原則ユーザーにありますが、その作成プロセスには著作権侵害につながる可能性が潜んでいます。

安全に利用するためには、以下の3つのリスクを正しく理解しておくことが重要です。

① 既存の歌詞と酷似したフレーズが生成されるリスク

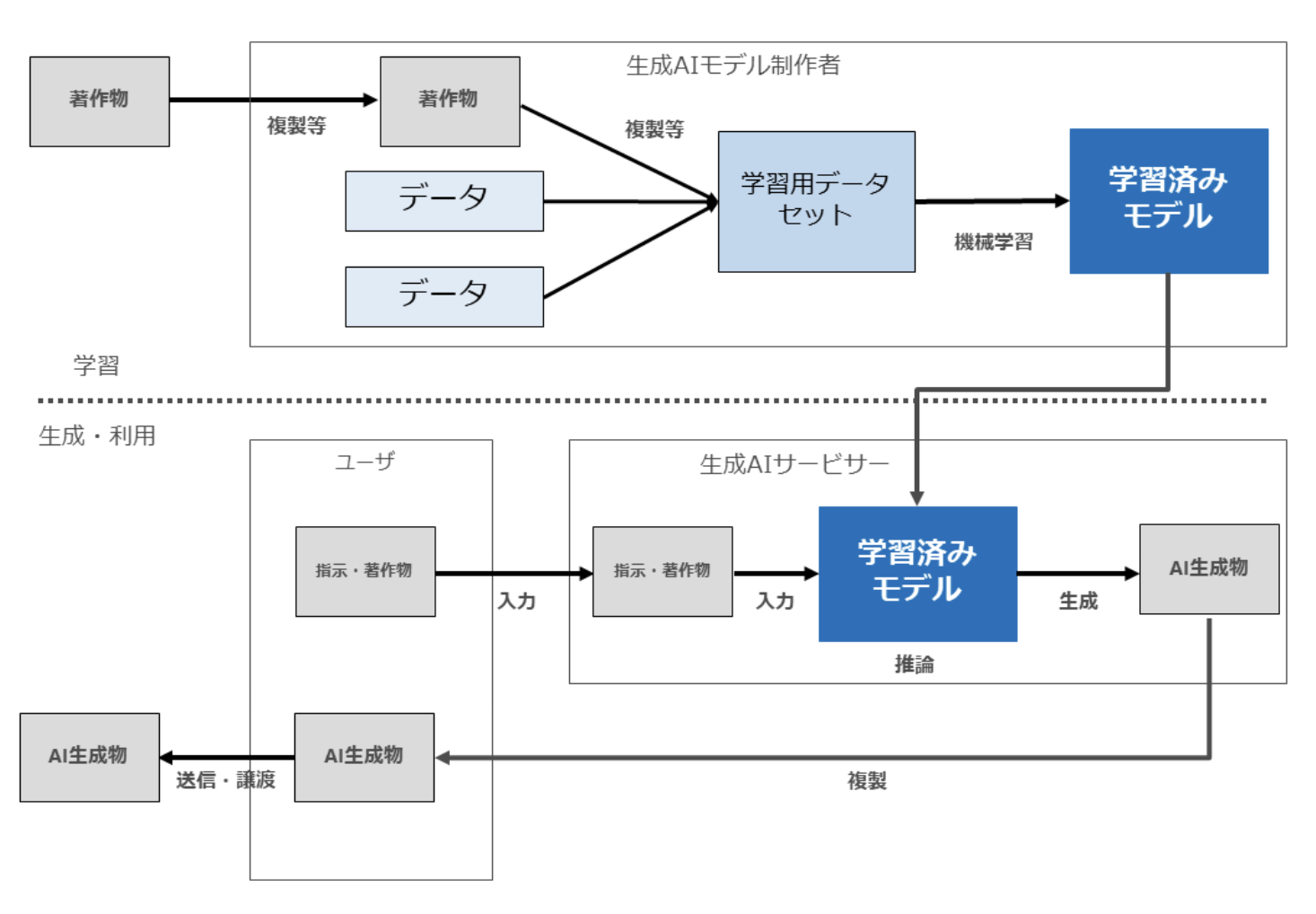

ChatGPTは、インターネット上の膨大なテキストデータを学習しています。そのため、意図せず学習データに含まれる既存の歌詞とそっくりな、あるいは一部分が同じフレーズを生成してしまう可能性があります。

生成された歌詞をそのまま使用した場合、既存の楽曲の著作権(複製権や翻案権)を侵害してしまうリスクがあるため、必ずオリジナリティのチェックが必要です。

ChatGPTが意図せず誤った情報や既存の文章に酷似した内容を生成する現象は「ハルシネーション」と呼ばれます。ハルシネーションの原因と対策については、こちらの記事で詳しく解説しています。② 学習データに含まれる著作物を意図せず利用してしまうリスク

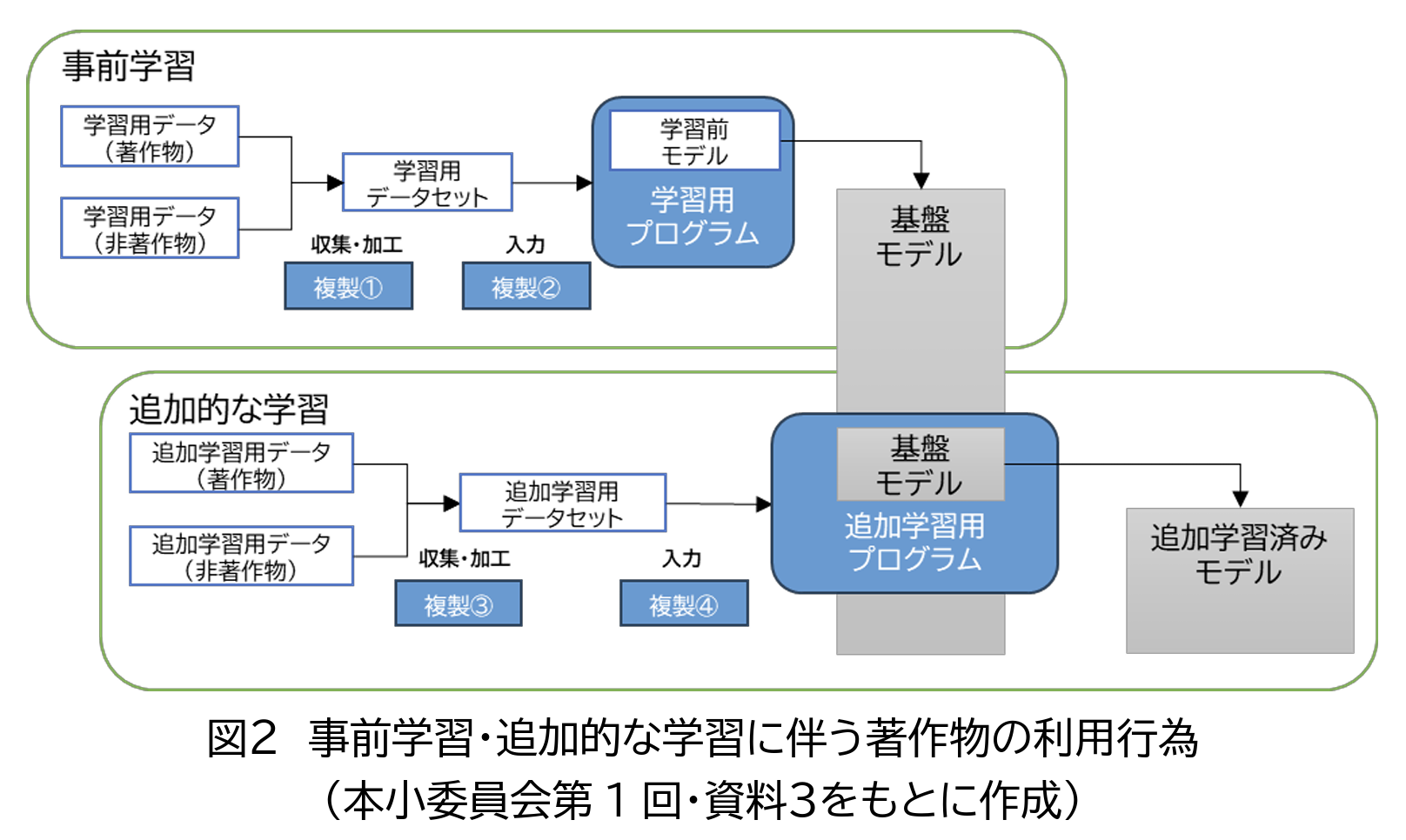

AIの学習データに著作物が含まれること自体は、現在の日本の著作権法では原則として適法とされています。

しかし、生成された歌詞が学習元となった特定の著作物の表現を色濃く反映している場合、著作権侵害と判断される可能性があります。

ユーザー自身が学習データを直接見ることはできないため、このリスクを完全にゼロにすることは難しいのが現状です。だからこそ、生成されたものを鵜呑みにせず、あくまで「アイデアのたたき台」として活用することが求められます。

こちらは文化庁が公開している、AIと著作権に関する基本方針をまとめたページです。合わせてご覧ください。 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/aiandcopyright.html

③ ユーザーが入力するプロンプト(指示文)自体が著作権を侵害するリスク

見落としがちですが、ユーザーがChatGPTに入力するプロンプト(指示文)が原因で著作権侵害が起こるケースもあります。

例えば、「〇〇(アーティスト名)の△△(曲名)の歌詞をベースに、失恋ソングを作って」のように、特定の著作物をコピー&ペーストして指示を入力した場合です。

この行為自体が著作物の複製にあたる可能性があり、また、出力された歌詞も元の歌詞への依存度が高くなるため、著作権侵害のリスクが非常に高まります。

【重要】著作権侵害を回避して安全に歌詞を作るための3つの対策

ChatGPTでの歌詞作成に潜むリスクを理解した上で、それらを回避し、安全にオリジナルの歌詞を生み出すための具体的な対策を3つ紹介します。

これらの対策を徹底することで、著作権侵害のリスクを大幅に減らすことができます。

生成AIと著作権侵害の法的な論点について、弁護士が詳しく解説しているこちらの記事も非常に参考になります。 https://storialaw.jp/blog/9748

対策①:生成された歌詞は必ず自分の言葉で修正・加筆する

最も重要で基本的な対策は、ChatGPTが生成した歌詞をそのまま使わないことです。

AIからの提案は、あくまで歌詞のアイデア、構成、表現のヒントとして捉えましょう。

生成されたフレーズを参考にしつつ、最終的にはあなた自身の言葉、感性、経験を反映させた表現に書き換える作業が不可欠です。このプロセスを経ることで、歌詞のオリジナリティが担保され、著作物としての価値も高まります。

対策②:具体的なアーティスト名や曲名をプロンプトに入力しない

著作権侵害のリスクを減らすためには、「〇〇(アーティスト名)風の歌詞」や「△△(曲名)に似た雰囲気で」といった、特定の著作物を直接指定するようなプロンプトは避けるべきです。

特定のスタイルを参考にしたい場合は、「90年代のJ-POPロック風」「切ないピアノバラード調」のように、作風やジャンル、雰囲気といった抽象的な言葉で指示するようにしましょう。

これにより、特定の楽曲に酷似するリスクを低減できます。

対策③:歌詞の類似性チェックツールで最終確認を行う

完成した歌詞は、公開・発表する前に、類似性チェックツールを使って既存の歌詞と似ていないかを確認することをおすすめします。

インターネット上には、文章のコピペチェックツールが無料で公開されています。

これらのツールに自分の歌詞を貼り付けて検索することで、意図せず既存のフレーズと重複していないかを客観的に確認できます。特に商用利用を考えている場合は、この最終確認を必ず行いましょう。

文化庁から、AI生成物が著作権侵害にあたらないかを利用者自身が確認するための、より実践的なガイダンスも公開されています。 https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/seisaku/r06_02/pdf/94089701_05.pdf

【コピペOK】著作権を意識したオリジナル歌詞作成プロンプト5選

ここからは、著作権侵害のリスクを抑えつつ、ChatGPTから質の高い歌詞のアイデアを引き出すためのプロンプト例を5つ紹介します。

これらのプロンプトをベースに、あなたの作りたい世界観に合わせてカスタマイズしてみてください。

今回は歌詞作成に特化したプロンプトを紹介しましたが、ビジネスや日常の様々な場面でそのまま使えるプロンプトのテンプレートをこちらの記事で紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。ゼロから歌詞のアイデアをもらう基本プロンプト

#テーマ

夏の終わりの夕暮れ

#歌詞に入れたい要素

・少しの寂しさ

・美しい風景

・未来への希望

#指示

上記のテーマと要素を基に、新しいJ-POPソングの歌詞のアイデアを3パターン提案してください。比喩表現を効果的に使って、情景が目に浮かぶような歌詞にしてください。テーマやキーワードから歌詞を作成するプロンプト

#テーマ

都会の孤独

#キーワード

ネオン、交差点、雨、イヤホン、自分らしさ

#指示

上記のテーマとキーワードを全て使って、20代の主人公が抱える葛藤と希望を描く歌詞を作成してください。1番のみでお願いします。

Aメロ・Bメロ・サビの構成を指定して作詞するプロンプト

#楽曲構成

Aメロ:夜の街を一人で歩いている情景

Bメロ:過去の楽しかった思い出が蘇る

サビ:それでも前を向いて未来に進もうと決意する

#指示

上記の楽曲構成に沿って、失恋から立ち直る女性を描いた歌詞を作成してください。特にサビは、力強くキャッチーなフレーズにしてください。

特定の「雰囲気」や「スタイル」を参考にするプロンプト

#参考スタイル

爽やかで疾走感のあるギターロック

#歌詞の雰囲気

・青春のきらめき

・少し甘酸っぱい感情

・未来への期待と不安が入り混じった気持ち

#指示

上記のスタイルと雰囲気を参考にして、高校の卒業式をテーマにした歌詞を作成してください。

オリジナリティを高めるためのプロンプトのコツ

プロンプトを作る際は、「あなた自身の経験」や「ユニークな視点」を少し加えるだけで、生成される歌詞のオリジナリティが格段に向上します。

例えば、「雨の日の交差点で、傘の色がモノクロに見えた経験を基に」といった個人的な情景描写を加えたり、「主人公はロボットの心を持つ少女という設定で」のように独特なキャラクター設定を加えたりするのも有効です。

AIにすべてを任せるのではなく、あなただけの「核」となるアイデアを与えることが、著作権的にも安全で、かつ魅力的な歌詞を生み出す秘訣です。

歌詞から作曲へ!ChatGPTを音楽制作に活用する方法と注意点

ChatGPTの活用は、作詞だけにとどまりません。歌詞の世界観に合ったメロディやコード進行のアイデアを得るなど、作曲のプロセスにも応用できます。

ここでは、音楽制作全体でChatGPTをどう活用するか、そしてその際の著作権の考え方について解説します。

ChatGPTでメロディやコード進行のアイデアをもらう方法

ChatGPTは直接音声ファイルを生成することはできませんが、音楽理論に基づいたアイデアを提供してくれます。

例えば、「作成したこの歌詞に合うような、明るい雰囲気のコード進行を提案してください(例: C-G-Am-F)」や、「サビの部分を盛り上げるためのメロディラインのアイデアを、ドレミの階名で教えてください」といった指示が可能です。

これらのアイデアを基に、DAW(音楽制作ソフト)などで実際の音にしてみることで、作曲のきっかけを掴むことができます。

AIが作曲した場合の著作権の考え方

歌詞と同様に、ユーザーの創造的な寄与がどれだけあったかが、著作物として認められるかの判断基準となります。

AIが作曲したメロディや楽曲全体の著作権については、まだ法整備が追いついていないのが現状です。

AIが提案したコード進行をそのまま使っただけでは著作物性が認められにくく、ユーザーがそれを基にメロディを考えたり、アレンジを加えたりすることで、初めてユーザーの著作物として成立すると考えられています。

ChatGPT以外の選択肢!歌詞・楽曲制作ができるAIツール3選

現在では、ChatGPT以外にも歌詞制作や作曲に特化したAIツールが数多く登場しています。

それぞれに特徴があるため、目的に合わせて使い分けるのも一つの手です。

Suno AI:歌詞と曲調を指示するだけで楽曲が完成

Suno AIは、簡単なテキスト指示だけで、ボーカル入りの楽曲を自動生成してくれる画期的なサービスです。

「夏の海辺をドライブする爽やかなポップス」といった指示や、自作の歌詞を入力するだけで、数十秒で2分程度の楽曲を複数パターン作成してくれます。

手軽に楽曲のイメージを形にしたい場合に非常に便利なツールです。

Suno AIで生成した楽曲の権利や商用利用の可否については、こちらの公式利用規約で詳細をご確認ください。 https://suno.com/terms

Udio:より高品質で多様な音楽ジャンルに対応

UdioもSuno AIと同様に、テキストから楽曲を生成するAIツールです。

Suno AIよりも音質が高く、生成される楽曲のクオリティが高いと評判です。

ロック、ジャズ、クラシック、エレクトロなど、対応できる音楽ジャンルの幅も広く、より本格的な楽曲制作のヒントを得たい場合に適しています。

Udioの利用規約はこちらのページで解説されています。実際に利用する前に一度目を通しておくことをお勧めします。 https://www.udio.com/terms-of-service

その他のAI作曲ツールとそれぞれの特徴

上記以外にも、Amper MusicやAIVA、Soundrawなど、様々なAI作曲ツールが存在します。

例えば、Amper Musicは動画のBGM制作に特化しており、映像の雰囲気に合わせて曲の長さを自由に調整できる機能があります。

AIVAはクラシック音楽の生成を得意としており、オーケストラ編成の壮大な楽曲を作ることも可能です。それぞれのツールの特徴を理解し、自分の創作活動に最適なものを選びましょう。

ChatGPTの歌詞と著作権に関するよくある質問(FAQ)

最後に、ChatGPTで作成した歌詞と著作権に関する、特に多く寄せられる質問とその回答をまとめました。

ChatGPTで作った歌詞はJASRACに登録できますか?

JASRAC(日本音楽著作権協会)は、AIが生成した歌詞であっても、それが著作権法上の「著作物」と認められるものであれば、登録の対象となり得ると考えています。

重要なのは、AIの生成物に人間の思想・感情が創作的に表現されているか、つまりユーザーがどれだけ創造的に関与したかという点です。AIの出力をそのまま登録するのではなく、ユーザー自身が修正・加筆し、オリジナリティを確保した上で手続きを行う必要があります。

有名アーティスト風の歌詞を作ってもらうのは著作権侵害になりますか?

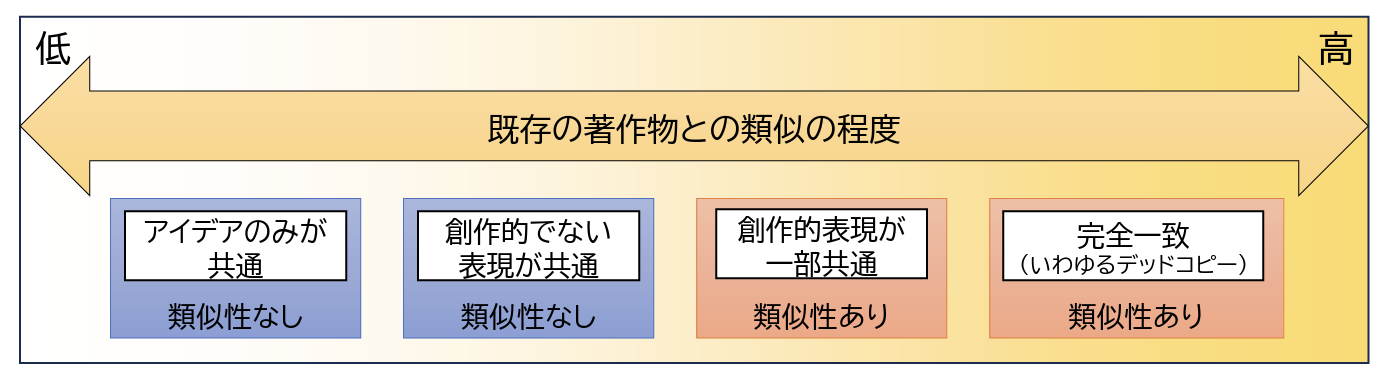

「〇〇さん風」といった指示で生成された歌詞が、そのアーティストの特定の楽曲と酷似してしまった場合は、著作権侵害(翻案権侵害)にあたる可能性があります。

一方で、特定の楽曲ではなく、アーティストが持つ独特の「作風」や「スタイル」自体はアイデアの範囲とされ、著作権の保護対象外です。

ただし、作風を模倣した結果、表現が似てしまうリスクは常に伴うため、安易に特定のアーティスト名をプロンプトに使うのは避けるのが賢明です。

万が一、著作権侵害してしまった場合、誰の責任になりますか?

ChatGPTを利用して著作権侵害が生じた場合、その責任は原則として、AIに指示を出し、生成されたコンテンツを公開・利用したユーザー自身が負うことになります。

AIやその開発元であるOpenAIは、あくまで「道具」を提供しているに過ぎないという立場です。

だからこそ、ユーザーは生成された歌詞を安易に利用せず、著作権侵害のリスクがないかを慎重に確認する義務があります。最終的な責任は自分にあるということを常に念頭に置いておきましょう。

こちらは米国著作権局が公開している、AIによって生成されたコンテンツを含む著作物の登録ガイダンスです。海外での考え方を知る上で参考になります。 https://www.copyright.gov/ai/ai_policy_guidance.pdf

その歌詞、本当にオリジナル?ChatGPT作詞に潜む著作権の罠

ChatGPTを使えば誰でも作詞家になれる時代。しかし、その手軽さの裏に、あなたの創作活動を脅かす著作権侵害のリスクが潜んでいることをご存知でしょうか。実は、AIが生成した歌詞が、知らないうちに既存の楽曲と酷似してしまうケースは少なくありません。これは、AIがインターネット上の膨大なデータを学習する過程で、既存の著作物の表現を意図せず複製してしまうために起こります。

便利なツールだからとAIの提案を鵜呑みにしていると、気づかぬうちに著作権を侵害し、大きなトラブルに発展する可能性があります。

では、どうすれば安全にAIを活用できるのでしょうか。答えは、AIを単なる「答えを出す機械」ではなく、「アイデアを刺激するパートナー」として捉え直すことにあります。AIが生み出したフレーズをそのまま使うのではなく、それをヒントに自分自身の言葉で表現を磨き上げる。この一手間が、あなたの作品を守り、オリジナリティを高める上で不可欠なのです。

引用元:

文化庁の資料によると、AI生成物が既存の著作物との類似性・依拠性が認められる場合には、著作権侵害となる可能性があるとされています。(文化庁 著作権課「AIと著作権に関する考え方について」令和6年3月)

まとめ

企業活動において、ブログ記事や広告コピー、SNS投稿など、クリエイティブなコンテンツ制作に生成AIを活用する場面が増えています。しかし、その裏では著作権侵害のリスクが常に伴い、従業員の個人的な利用が意図せず会社の法的リスクにつながる懸念も少なくありません。

実際には「どこからが著作権侵害になるのかわからない」「安全に利用するための社内ルールを策定できない」といった理由で、本格的な導入に踏み出せない企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhubです。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、著作権侵害のリスクを低減するよう設計されたプロンプトで、ブログ記事やキャッチコピー、メルマガ文面を作成するなど、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも安全かつ直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「AI利用のガイドラインをどう作ればいいのか」といったお悩みを持つ企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプロンプトの知識がなくても、すぐに安全なコンテンツ制作と業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“安全な生成AI活用”を体験し、御社のコンテンツマーケティングを一気に加速させましょう。