「ChatGPTで物語を書きたいけど、著作権ってどうなるの?」

「知らないうちに著作権侵害になったら怖い…。」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、ChatGPTで物語を作成する際の著作権の基本から、具体的な侵害リスク、そして安全に利用するための対策までを詳しく解説しました。

ChatGPTで物語を作成するための具体的なプロンプト集はこちらの記事で解説しています。合わせてご覧ください。生成AIの活用支援を行う弊社が、法的な観点や実際の利用シーンを想定して、注意すべきポイントを網羅的にご紹介します。

きっと役に立つと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。

ChatGPTと著作権の基本|知っておくべきこと

ここからは、ChatGPTと著作権に関する基本的な知識を解説します。

- そもそも著作権とは?

- AIが作った物語に著作権は発生するのか?

- ChatGPTの学習データと著作権の関係

これらの基本を押さえることで、なぜ著作権侵害のリスクがあるのか、どうすればそれを避けられるのかを深く理解できるようになります。

それでは、1つずつ順に解説します。

そもそも著作権とは?

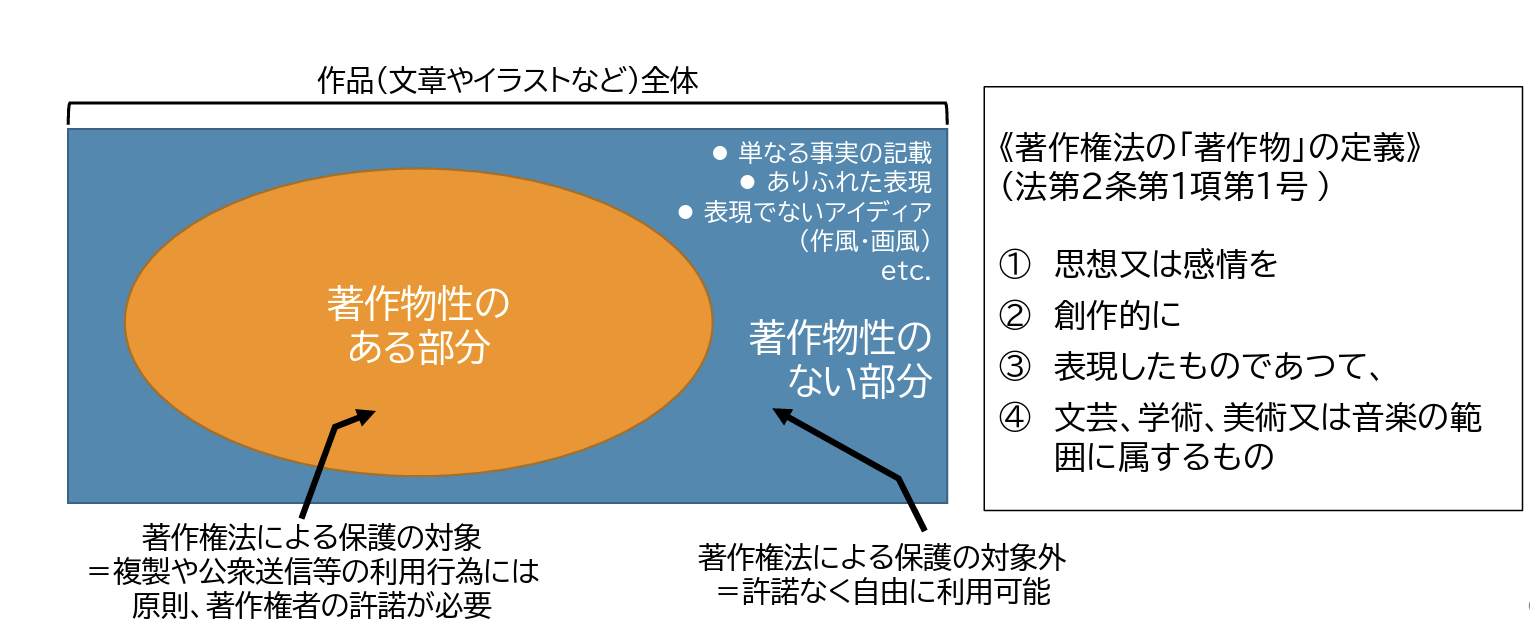

著作権とは、小説、音楽、絵画などの「著作物」を創作した人(著作者)に与えられる権利のことです。

日本の著作権法では、著作物は「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています。

この権利は、作品が創作された時点で自動的に発生し、特許庁への登録などは必要ありません。

著作者は、自身の作品がどのように利用されるかを決定する権利(複製権、公衆送信権、翻案権など)を持ち、他人が許可なく作品を利用することは、原則として著作権侵害となります。

AIが作った物語に著作権は発生するのか?

現在の日本の著作権法では、AIが自律的に生成した物語に著作権は発生しない、というのが一般的な見解です。

なぜなら、著作権は「思想又は感情を創作的に表現」した「人」に与えられる権利だからです。

AIは法律上の「人」ではないため、AIが作ったものには、原則として著作権は認められません。

ただし、人間がAIを道具として使い、プロンプトの工夫や生成後の修正・加筆などを通じて「創作的寄与」が認められる場合は、その人間が著作者として権利を持つ可能性があります。

どこからが「創作的寄与」と認められるかについては、まだ明確な基準がなく、今後の議論が待たれる状況です。

こちらは文化庁が公表している、AIと著作権に関する考え方をまとめた公式資料です。合わせてご覧ください。 https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/94037901_01.pdf

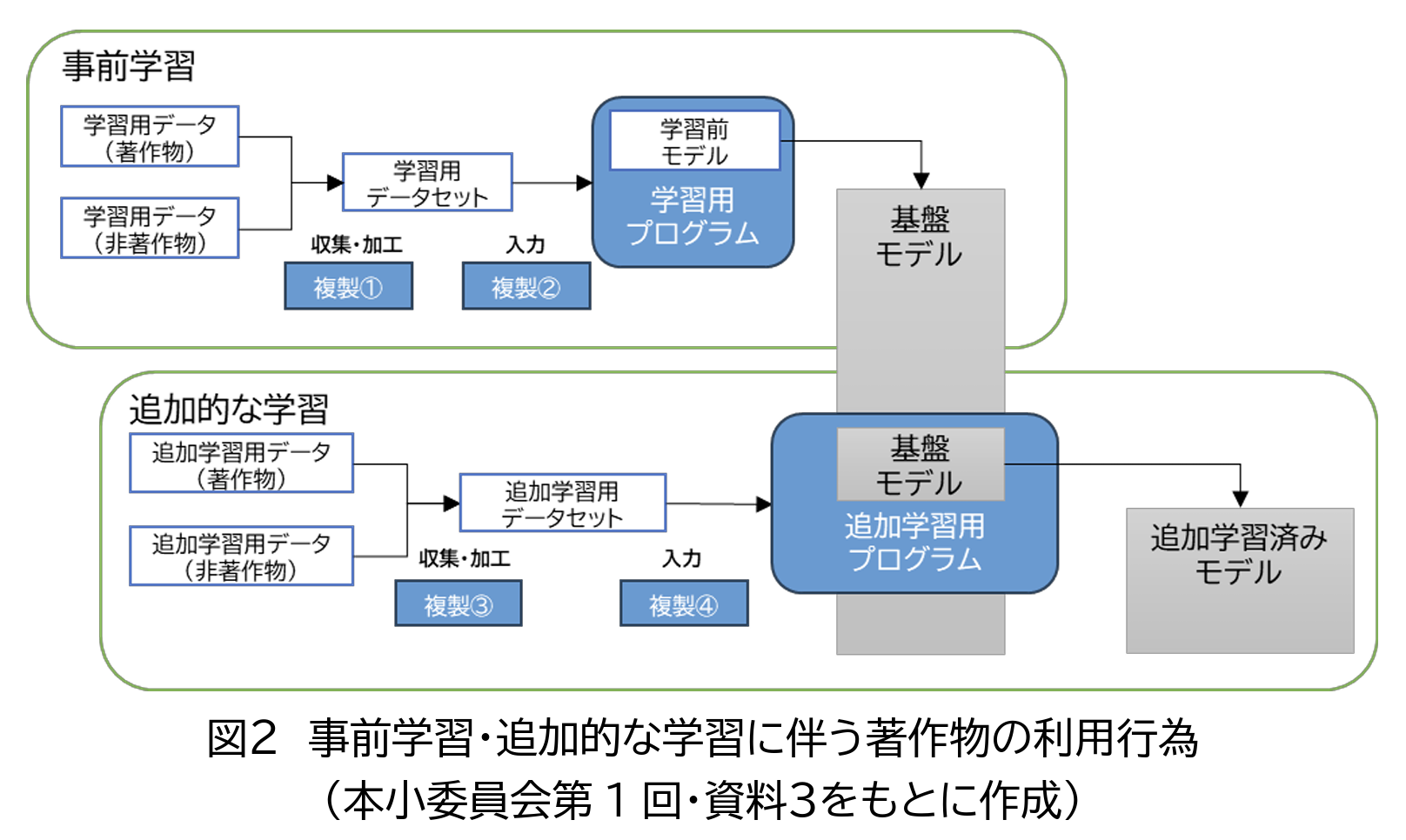

ChatGPTの学習データと著作権の関係

学習データには、ニュース記事、ブログ、書籍、論文など、著作権で保護されたコンテンツが大量に含まれていると考えられています。

ChatGPTは、インターネット上に存在する膨大なテキストデータを学習することで、人間のような文章を生成する能力を獲得しています。

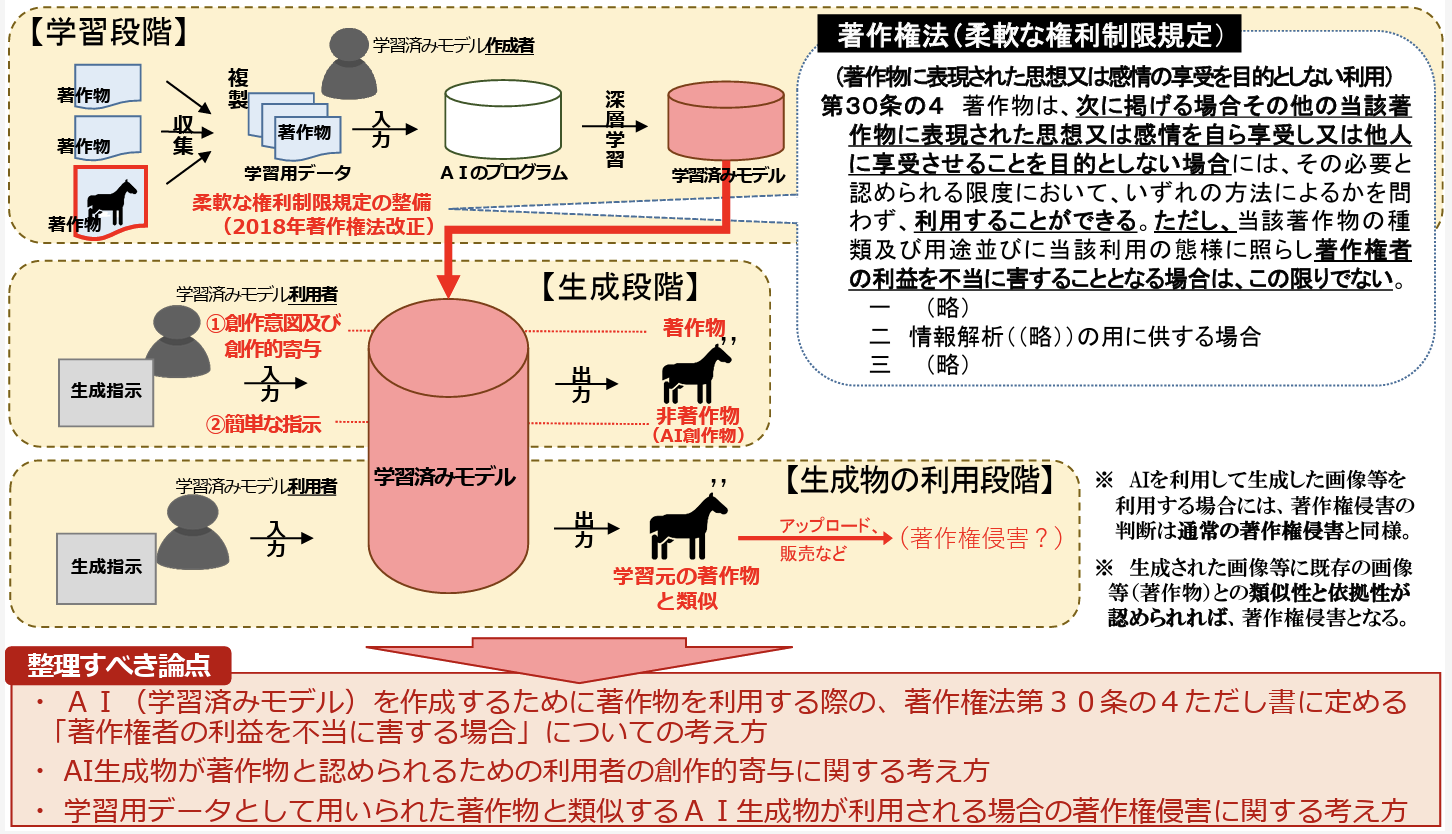

日本の著作権法第30条の4では、AI開発のための情報解析など、著作物に表現された思想や感情の享受を目的としない利用は、原則として著作権者の許諾なく行えるとされています。

しかし、この規定がAIの学習データ利用にそのまま適用できるかについては、議論が続いています。

実際に、海外では報道機関や作家が、自らの著作物が無断で学習データに使用されたとして、AI開発企業を提訴するケースも起きています。

こちらは文化庁のセミナーで使われた、生成AIと著作権の関係を解説した資料です。図解も多く分かりやすいので、合わせてご覧ください。 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/93903601_01.pdf

ChatGPTで物語を作ると著作権侵害になる?3つのケース

ChatGPTで物語を生成する際に、どのような場合に著作権侵害となる可能性があるのでしょうか。

- ケース①:生成した物語が既存の作品とそっくりな場合

- ケース②:既存の作品をプロンプトに含めて生成した場合

- ケース③:登場人物の名前や設定が既存の作品と同じ場合

ここでは、特に注意すべき3つのケースを具体的に解説します。

意図せず著作権を侵害してしまうリスクを避けるため、しっかりと確認しておきましょう。

ケース①:生成した物語が既存の作品とそっくりな場合

ChatGPTが生成した物語が、偶然にも既存の小説や漫画などと酷似してしまった場合、著作権侵害と判断される可能性があります。

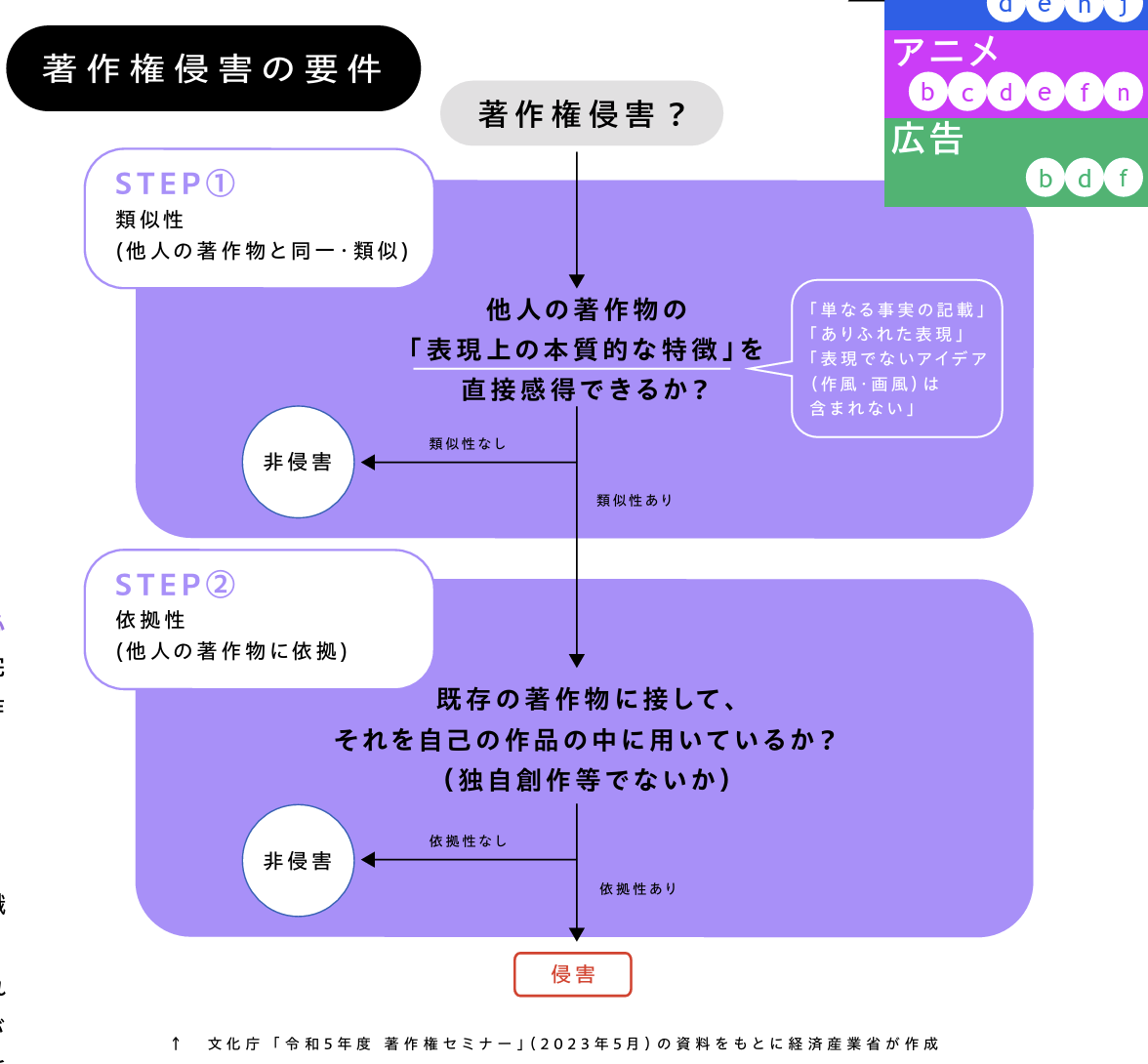

著作権侵害が成立するためには、「依拠性(既存の作品をもとに創作したこと)」と「類似性(表現が似ていること)」の2つが要件となります。

ChatGPTは既存の作品を学習しているため、依拠性が推認されやすいと考えられます。

その上で、生成された物語の表現が既存の作品と酷似していれば、類似性も認められ、著作権侵害にあたるリスクがあります。

特に、独創的な表現やストーリー展開が似ている場合は注意が必要です。

ケース②:既存の作品をプロンプトに含めて生成した場合

「〇〇(有名な小説)の続きを書いて」「〇〇のキャラクターが登場する物語を書いて」といったように、特定の作品名を挙げてプロンプトを入力する行為は、非常にリスクが高いと言えます。

これは、既存の作品を複製したり、改変したりする行為であり、著作権の中の「複製権」や「翻案権」を侵害する可能性が極めて高いです。

個人的に楽しむ範囲(私的利用)であれば問題にならない場合もありますが、その生成物をブログで公開したり、販売したりすると、著作権侵害を問われる可能性が非常に高くなるため、絶対に避けるべきです。

ケース③:登場人物の名前や設定が既存の作品と同じ場合

登場人物の名前や、「魔法使いの少年が冒険する」といったありふれた設定自体には、通常、著作権は発生しません。

これらはアイデアの範囲に留まり、著作権が保護する「創作的な表現」とは見なされないためです。

しかし、キャラクターの名称だけでなく、その性格、容姿、能力、他の登場人物との関係性といった複数の要素が具体的に組み合わさり、全体として既存の作品のキャラクターと酷似している場合は注意が必要です。

そのキャラクターの表現に創作性が認められ、類似性が高いと判断された場合、著作権侵害となる可能性があります。

ChatGPTで作成した物語の権利は誰のもの?

ChatGPTを使って物語を生成した場合、その著作権は一体誰に帰属するのでしょうか。

- OpenAIの利用規約では「利用者に権利を譲渡」

- 【注意点】AIの創作性によっては著作権が認められない可能性

- 作成した物語の商用利用は可能?

ここでは、OpenAIの規約と日本の法律の観点から、権利の所在について解説します。

商用利用を考えている方は特に重要なポイントです。

OpenAIの利用規約では「利用者に権利を譲渡」

規約上は、ChatGPTで生成した物語の権利は、それを作成したユーザー自身のものとなります。

OpenAIが定める利用規約では、ユーザーが入力したプロンプトや、それによって生成された出力(テキスト、画像など)に関するすべての権利は、ユーザーに譲渡されると明記されています。

この規約に基づけば、ユーザーは生成した物語を自由に使用、改変、公開することが可能です。

ただし、これはあくまでOpenAIとユーザー間のルールです。

こちらはOpenAIの公式利用規約です。生成物の権利に関する原文を確認したい方はこちらをご覧ください。(英文) https://openai.com/policies/row-terms-of-use/

第三者が持つ著作権を侵害した場合の責任は、最終的にユーザーが負うことになるため注意が必要です。

【注意点】AIの創作性によっては著作権が認められない可能性

OpenAIの規約によってユーザーに権利が譲渡されたとしても、その生成物が日本の著作権法上で「著作物」として認められるとは限りません。

前述の通り、日本の法律では、AIが自律的に生成したものには著作権が発生しないと考えられています。

たとえユーザーがプロンプトを入力したとしても、それが簡単な指示に留まる場合、人間の「創作的寄与」があったとは認められず、著作物として保護されない可能性があります。

著作権が認められないということは、誰でもその物語を自由にコピーしたり改変したりできる状態、つまりパブリックドメインに近い状態になることを意味します。

他者に模倣されたくない場合は、生成された物語に大幅な加筆修正を加え、自身の創作性を明確にする必要があります。

作成した物語の商用利用は可能?

OpenAIの利用規約では、生成されたコンテンツの権利はユーザーに譲渡されるため、原則として商用利用は可能です。

生成した物語を元に小説を出版したり、Webサイトで公開して広告収入を得たりすることも、規約上は問題ありません。

ただし、商用利用を行う際には、これまで述べてきたリスクを十分に理解しておく必要があります。

生成物が第三者の著作権を侵害していないか、また、その物語自体に著作権が認められない可能性があることを念頭に置いた上で、自己責任で行う必要があります。

特に企業で利用する場合は、法務部門と相談するなど、慎重な判断が求められます。

ChatGPTの商用利用を含む、企業でのより詳しい活用方法についてはこちらの完全ガイドをご覧ください。著作権侵害を防ぐ!ChatGPTで物語を安全に作るための対策

ChatGPTは物語創作の強力なツールですが、著作権侵害のリスクをゼロにすることはできません。

- 個人で利用する場合の注意点

- 企業(法人)で利用する場合のガイドライン

- 生成された物語が類似していないかチェックする

ここでは、リスクを最小限に抑え、安全に創作活動を楽しむための具体的な対策を紹介します。

個人で利用する場合の注意点

個人でChatGPTを利用して物語を作る際は、いくつかの点に注意することで、意図しない著作権侵害のリスクを大幅に減らすことができます。

まず、プロンプトに既存の作品名やキャラクター名、固有名詞などを直接入力しないようにしましょう。

「〇〇風の」といった指示も、作風が酷似する原因となるため、より抽象的な言葉で表現を工夫することが重要です。

また、生成された文章をそのまま使うのではなく、必ず自分の言葉で修正・加筆し、オリジナリティを高めることが不可欠です。

生成物はあくまでアイデアの元や下書きと捉え、最終的な表現は自分自身で行うという意識を持ちましょう。

企業(法人)で利用する場合のガイドライン

企業が業務でChatGPTを利用して物語などのコンテンツを作成する場合、個人利用以上に厳格なリスク管理が求められます。

まずは、社内でのAI利用に関するガイドラインを策定することが重要です。

ガイドラインには、プロンプトに入力してはいけない情報(著作物、個人情報、機密情報など)を明記し、全従業員に周知徹底します。

また、生成されたコンテンツを公開・利用する前には、法務部門や専門家による著作権侵害リスクのチェック体制を構築することが望ましいです。

セキュリティを重視する場合は、入力したデータがAIの学習に使われない法人向けサービス(例:「ChatSense」など)の導入を検討することも有効な対策となります。

こちらは経済産業省が公開した、コンテンツ制作で生成AIを安全に利用するためのガイドブックです。企業のご担当者様は合わせてご覧ください。 https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/contents/ai_guidebook_set.pdf

生成された物語が類似していないかチェックする

生成した物語が既存の作品と似ていないかを確認することも、重要なリスク対策の一つです。

手軽にできる方法として、生成された物語の中で特徴的だと感じる一文やキーワードをコピーし、Googleなどの検索エンジンで検索してみる方法があります。

もし全く同じ、あるいは非常に似た文章がヒットした場合は、その部分を修正する必要があります。

また、より本格的にチェックしたい場合は、文章の類似性を判定するコピペチェックツールを利用するのも良いでしょう。

これらのツールは、インターネット上の膨大なデータと文章を照合し、類似度をパーセンテージで示してくれます。

ChatGPTの物語と著作権に関する国内外の動向

AIと著作権をめぐる議論は、世界中で活発に行われています。

- 有名作家や報道機関による訴訟事例

- 【各国の見解】日本・アメリカ・イギリスの方針の違い

- 今後の法整備の動き

法律や社会のルールはまだ発展途上であり、常に最新の動向を把握しておくことが重要です。

ここでは、国内外の注目すべき動きについて解説します。

有名作家や報道機関による訴訟事例

生成AIの学習データに著作物が無断で使用されているとして、作家や報道機関がAI開発企業を提訴する動きが世界的に広がっています。

例えば、米国では大手新聞社であるニューヨーク・タイムズが、自社の記事が大量に学習データとして使われたことで著作権を侵害されたとして、OpenAIとマイクロソフトを提訴しました。

また、多くの著名な作家も同様の集団訴訟を起こしています。

これらの訴訟の主な争点は、AIの学習目的での著作物利用が、著作権法で例外的に認められる「フェアユース(公正な利用)」にあたるかどうかです。

司法の判断は、今後のAI開発とコンテンツ業界の未来に大きな影響を与えるため、その判決が注目されています。

こちらはニューヨーク・タイムズがOpenAIとマイクロソフトを提訴した件の概要をまとめた記事です。合わせてご覧ください。(英文) https://www.culawreview.org/ddc-x-culr-1/nyt-v-openai-and-microsoft

【各国の見解】日本・アメリカ・イギリスの方針の違い

AI生成物の著作権に関する考え方は、国によって若干の違いがあります。

日本では、文化庁が「人間の創作的寄与」がなければ著作物とは認められないという見解を示しています。

これは、プロンプトの指示が具体的かつ創造的であるなど、人間が創作の主導権を握っていると評価できる場合に限り、著作権の発生を認めるという考え方です。

アメリカの著作権局(USCO)も同様に、人間が著作者であることを原則としており、AIのみが生成した作品の著作権登録は認めていません。

一方で、イギリスでは一部のAI生成物にも著作権を認めるような法制度が存在するなど、国によって対応は様々です。

国際的なルール作りも今後の課題となっています。

こちらは米国著作権局が発表した、AIが生成した素材を含む作品の登録ガイダンスです。米国の見解について詳しく知りたい方はご覧ください。(英文) https://www.copyright.gov/ai/ai_policy_guidance.pdf

今後の法整備の動き

AI技術の急速な進化に対し、各国の法整備はまだ追いついていないのが現状です。

多くの国で、現行の著作権法をAI時代に合わせてどう改正していくべきか、活発な議論が続けられています。

日本では、文化庁が専門家による委員会を設置し、AIと著作権に関する論点を整理し、考え方を公表しています。

今後は、AI開発者、クリエイター、利用者の権利のバランスをどのように取るかが焦点となります。

学習データの利用に関するルール、AI生成物の権利の取り扱い、著作権侵害の判断基準など、法的な枠組みがより明確になるまでには、まだ時間がかかると予想されます。

ユーザーとしては、これらの法整備の動きを常に注視していく必要があります。

こちらは内閣府のAI戦略チームが公表した、AIと著作権の関係についての論点整理資料です。今後の法整備の動向に関心のある方はご覧ください。 https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_team/7kai/chizai2023.pdf

ChatGPTと物語の著作権に関するよくある質問

最後に、ChatGPTで物語を作ることと著作権に関して、よく寄せられる質問とその回答をまとめました。

- ChatGPTで生成した物語は著作権フリーですか?

- どんな場合に著作権侵害になりますか?

- 生成した物語をコンテストに応募したり、販売したりしても問題ないですか?

- 学校の課題や職場の資料で使っても大丈夫ですか?

ChatGPTで生成した物語は著作権フリーですか?

いいえ、著作権フリーではありません。

OpenAIの利用規約上、生成物の権利はユーザーに譲渡されます。

そのため、著作権者がいない「フリー素材」とは異なります。

ただし、前述の通り、人間の創作的寄与が認められなければ日本の法律では「著作物」として保護されない可能性があります。

また、意図せず第三者の著作権を侵害しているリスクもゼロではないため、「自由に使って良い」と安易に考えるのは危険です。

どんな場合に著作権侵害になりますか?

既存の作品に「依拠」し、表現が「類似」している場合に著作権侵害となります。

具体的には、「〇〇(既存の作品)の続きを書いて」と指示して生成する、生成された物語が特定の作品のストーリー展開やセリフと酷似している、といったケースが挙げられます。

偶然似てしまった場合でも、類似性が高ければ著作権侵害を問われる可能性があります。

生成された文章は必ず自分の目で確認し、必要に応じて修正することが重要です。

生成した物語をコンテストに応募したり、販売したりしても問題ないですか?

規約上は可能ですが、いくつかの注意点があります。

まず、応募する文学賞やコンテストの規約を必ず確認してください。

AIが生成した作品の応募を禁止している場合があります。規約違反とならないよう注意が必要です。

販売する場合、その物語から得られる利益はあなたのものになりますが、同時に著作権侵害に関する全責任もあなたが負うことになります。

万が一、第三者から著作権侵害を訴えられた場合のリスクを十分に理解した上で、慎重に判断してください。

学校の課題や職場の資料で使っても大丈夫ですか?

まず、所属する学校や企業にAI利用に関するルールがあるかを確認し、そのルールに従うことが大前提です。

ルールがない場合でも、課題やレポートで利用する際は、AIを使用したことを明記するなど、教員や上司の指示を仰ぐのが賢明です。

出典の明記を求められることもあります。

教育目的や社内利用といった限定的な範囲であっても、既存の著作物と酷似した内容を生成してしまうリスクは存在します。

あくまで補助的なツールとして利用し、最終的な成果物は自分自身の責任で作成するという意識を持つことが大切です。

AI創作の落とし穴|気づかぬうちに「著作権侵害」しないための必須知識

「ChatGPTを使えば、誰でも簡単に物語が作れる」そう考えているなら、一度立ち止まる必要があります。実は、その手軽さの裏には、意図せず他人の権利を侵害してしまう法的なリスクが潜んでいます。

実際に、ニューヨーク・タイムズのような大手報道機関や有名作家たちが、自らの著作物が無断でAIの学習データに使われたとして、開発企業を相手取った訴訟を次々と起こしているのが現実です。この記事では、AIと著作権をめぐる国内外の動向を踏まえ、あなたの創作活動を守るための必須知識を解説します。

AI創作が「著作権侵害」になる境界線

あなたがChatGPTで生み出した物語が、法的に問題となるのはどのようなケースでしょうか。日本の文化庁の見解では、AIが自動生成しただけでは「著作物」とは認められず、人間による「創作的寄与」があって初めて権利が発生するとされています。しかし、問題は他者の権利を侵害する場合です。特に危険なのは、既存の作品に似たものを意図的に作ろうとする行為です。

例えば、以下のような使い方は著作権侵害のリスクを著しく高めます。

- 「人気小説『〇〇』の続きを書いて」といったプロンプトを使う。

- 生成された物語が、特定の作品のストーリーやセリフと酷似している。

このような場合、元の作品に対する「依拠性」と「類似性」が認められ、たとえ個人的な楽しみのつもりでも、公開すれば権利侵害を問われる可能性があります。便利なツールだからこそ、その仕組みと法的な背景を理解し、単なる模倣や安易な流用を避ける姿勢が創作者には求められます。

引用元:

- 文化庁「AIと著作権に関する考え方について(素案)」

- ニューヨーク・タイムズ社によるOpenAIおよびマイクロソフト社に対する訴訟(2023年)

まとめ

企業がコンテンツ制作に生成AIを活用する動きが加速する一方で、著作権侵害のリスクや法的な複雑さが導入の障壁となっています。

「安全な運用方法がわからない」「どこまでが許されるのか判断できない」といった懸念から、本格的な活用に踏み切れない企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、ブログ記事の草案作成やプレスリリース、メルマガ作成といったコンテンツ制作業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、入力情報がAIの学習に利用される心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「法的なリスクをどう管理すればいいのか」といった専門的な相談にも対応でき、初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプロンプトの知識がなくても、安全かつ効率的にコンテンツ制作を自動化できる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。