「Claude Codeの使い方が知りたいけど、どうやって始めるの?」

「ターミナルでの操作が難しそうだし、他のAIツールと何が違うの?」

こういった悩みを持っている開発者の方もいるのではないでしょうか?

本記事では、Claude Codeのインストール方法から、基本的な使い方、VSCode連携、さらにはGitHubと連携した実践的な活用術までを網羅的に解説します。

AIコーディングの専門家が、開発現場で本当に役立つ情報だけを厳選してご紹介します。

きっとあなたの開発効率を劇的に改善するヒントが見つかるはずですので、ぜひ最後までご覧ください。

Claude Codeとは?何ができるかを分かりやすく解説

まずは、Claude Codeがどのようなツールで、何ができるのかを解説します。

他のAIコーディングツールとの違いや、気になる料金プランについても触れていきます。

基本的な特徴を理解することで、このツールのポテンシャルを最大限に引き出す準備ができます。

それでは、1つずつ順に見ていきましょう。

Claude Codeでできること(AIコーディング支援、Git操作など)

Claude Codeは、Anthropicが提供する開発者向けのAIコーディング支援ツールです。最大の特徴は、ターミナル(CLI)上で動作し、プロジェクトのコードベース全体を深く理解できる点にあります。

従来のAIツールのように、操作対象のファイルを一つひとつ開く必要がありません。

「このプロジェクトの構造を説明して」や「APIの型エラーを修正して」といった自然言語での指示だけで、Claude Codeが自動的に関連するファイル群を特定し、コードの検索、読解、作成、修正を行います。

具体的な機能としては、新しいリポジトリの概要把握(オンボーディング)、コードの自動生成、バグの特定と修正、リファクタリングの提案、テストコードの作成、さらにはターミナルコマンドの実行やGit操作のサポートまで、開発ライフサイクルの多くをカバーします。

まさに「AIと対話しながら開発を進める」という、新しい開発スタイル(AI駆動開発)を実現するツールです。

こちらはCopilotで業務効率化を図る方法をまとめた記事です。 合わせてご覧ください。

他のAIコーディングツール(Codexなど)との違い

Claude Codeと他のAIコーディングツール、例えばOpenAIのCodex(GitHub Copilotの基盤技術)とは、そのアプローチに大きな違いがあります。

こちらはCopilotとChatGPTの違いを7つの観点で比較した記事です。 合わせてご覧ください。

CodexやCopilotがコードの「補完」や「局所的な生成」に強い(エディタ内で次に来るコードを予測する)のに対し、Claude Codeはプロジェクト「全体」の文脈(コンテキスト)を理解することに重点を置いています。

例えるなら、Codexが「特定の関数を素早く書くプログラマー」だとすれば、Claude Codeは「プロジェクト全体の設計を理解し、大規模な変更や戦略的なレビューを行うテックリード」のような存在です。

そのため、新しい機能を追加する際に複数のファイルにまたがる変更が必要な場合や、プロジェクト全体の品質改善計画を立てるような、より高次のタスクで真価を発揮します。

一方で、Codexはオープンソースでカスタマイズ性が高いのに対し、Claude Codeはクローズドソースで、より洗練された対話体験を提供します。

Claude Codeの料金プラン(無料枠、Pro版の価格)

Claude Codeの利用は、機能や回数が制限された「Freeプラン」(無料)から利用できますが、本格的な利用には有料プランへの登録が推奨されます。

2025年10月現在、以下のプランで利用可能になります。

インストール後に認証を行う際、サブスクリプションで支払うか、API使用量に応じた従量課金で支払うかを選択できます。

サブスクリプションプランの主な選択肢は以下の通りです。

Freeプラン(無料):

基本的な機能を試用できますが、メッセージ回数や高度なモデルへのアクセスに制限があります。

Proプラン(月額 約$20):

Claudeの標準モデル(Sonnet 4.5など)を利用できます。小規模なリポジトリや、まずはお試しで使ってみたい個人開発者に向いています。

Maxプラン(月額 約$100〜$200):

最上位モデル(Opus 4など)へのアクセスが可能になり、利用上限も大幅に緩和されます。大規模なコードベースを扱う業務利用や、ヘビーユーザー向けのプランです。

API従量課金プラン:

使用したトークン量に応じて料金が発生します。利用頻度が低い場合や、特定のタスクでのみスポット的に使用したい場合に適しています。

こちらは、Claudeの最新の公式料金プラン一覧です。 合わせてご覧ください。 https://www.claude.com/pricing

Claude Codeの始め方:インストールと初期設定

ここからは、Claude Codeの具体的な始め方として、インストールと初期設定の手順を解説します。

- 必要な動作環境の確認

- npmを使ったインストール

- VSCode(エディタ)との連携

これらのステップを順番に実行すれば、すぐにClaude Codeを使い始めることができます。

ターミナル操作に慣れていない方でも分かるように説明します。

使用前の必須環境(対応OS、Node.jsバージョン)

Claude Codeは、Node.jsが動作する環境であれば、Windows、macOS、Linux(WSLを含む)など、主要なオペレーティングシステムで利用可能です。

最も重要な前提条件は、Node.jsがインストールされていることです。

公式な最小バージョンは明記されていない場合もありますが、安定した動作のためには、比較的新しいLTS(長期サポート)バージョン、例えばNode.js v22.x系などの利用が推奨されます。

また、Windows環境でターミナル操作を行う場合は、Git for Windowsをインストールしておくと、Git操作との連携がスムーズになります。

大規模なプロジェクトを扱う場合は、マシンのRAM(メモリ)も4GiB以上あることが望ましいです。

インストールから認証までの全手順

Node.js環境が準備できたら、ターミナル(コマンドプロンプトやPowerShell、macOSのターミナルなど)を開き、以下のコマンドを実行してClaude Codeをグローバルインストールします。

npm install -g @anthropic-ai/claude-code

インストールが完了したら、ターミナルで claude コマンドを実行してください。

初回起動時には、認証方法を選択するよう求められます。

「1. Claude account with subscription (サブスクリプション)」

「2. Anthropic Console account (API従量課金)」

通常は「1」を選択します。(キーボードの矢印キーで選び、Enterキーで決定)

すると、ブラウザで認証するためのURLがターミナルに表示されます。

このURLをコピーしてブラウザで開き、Claude(Anthropic)のアカウントでログインしてください。

認証が成功すると、ターミナルに「Login successful.」といったメッセージが表示され、インストールと認証は完了です。

こちらは、インストールから最初のコード変更までを解説した公式クイックスタートガイドです。 合わせてご覧ください。 https://docs.claude.com/en/docs/claude-code/quickstart

VSCode(エディタ)との連携設定方法

Claude CodeはCLIツールですが、多くの開発者が利用するエディタであるVSCode(Visual Studio Code)とシームレスに連携できます。

まず、上記の手順でCLIツールのインストールと認証を完了させてください。

次に、VSCodeを開き、左側のアクティビティバーから「拡張機能」アイコンをクリックします。

マーケットプレイスの検索ボックスに「Claude Code」と入力し、Anthropicが提供する公式の拡張機能をインストールします。

インストール後、VSCodeのターミナルで claude と入力するか、VSCodeの指示に従って認証を行うことで、CLIと同じアカウントで連携が完了します。

これにより、VSCodeのエディタ画面内で直接Claude Codeの機能(コードのレビュー依頼やチャットなど)を呼び出せるようになり、開発体験がさらに向上します。

こちらは、Claude Codeの公式VSCode拡張機能が公開されているマーケットプレイスページです。 合わせてご覧ください。 https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=anthropic.claude-code

【基本編】Claude Codeの基本的な使い方と対話のコツ

インストールが完了したら、いよいよClaude Codeの基本的な使い方をマスターしましょう。

- ターミナルでの対話の進め方

- AIにコードをうまく処理させる質問のコツ

- 性能の異なるAIモデルを切り替える方法

これらの基本操作を覚えるだけで、日常のコーディング作業が格段に楽になります。

AIとの対話をスムーズに行うためのポイントを解説します。

ターミナルでの対話操作(日本語入力や改行のポイント)

Claude Codeの基本的な使い方は、分析したいプロジェクトのルートディレクトリにターミナルで移動し、claude コマンドを実行することです。

cd /path/to/your/project

claude

これを実行すると、対話型のセッションが開始されます。

プロンプト(入力欄)に、日本語でそのまま質問や指示を入力できます。

例えば、「このプロジェクトで使われている主要なライブラリを教えて」のように入力してEnterキーを押すと、Claudeが回答を返します。

ここで重要なのが「改行」の扱いです。

デフォルトでは、Enterキーを押すと指示が送信されてしまいます。

複数行にわたる長い指示やコードを貼り付けたい場合は、Shift + Enter キーを押すことで、プロンプト内で改行できます。

この設定は、初回のターミナル設定時(Use recommended settings?)で「Yes」を選択しておくと自動で設定されます。

コードについて質問・作成を依頼するコツ

Claude Codeの能力を最大限に引き出すコツは、「有能な同僚の開発者に話しかける」ように対話することです。

ファイル名を指定しなくても、プロジェクト全体を文脈として理解しているため、抽象的な指示が有効です。

悪い例:「utils.ts の formatDate を直して」

良い例:「日付のフォーマットが YYYY/MM/DD になっていない箇所があるから、プロジェクト全体をチェックして修正して」

また、ワンショット(非対話型)で実行することも可能です。

claude -p “このリポジトリの構造をMarkdown形式で説明して”

のように -p オプションを使うと、対話セッションに入らずに回答だけを得られます。

レビューを依頼する際は、

> review my changes and suggest improvements.

(私の変更点をレビューして、改善点を提案して)

のように、目的を明確に伝えると効果的です。

使用モデル(Opus, Sonnetなど)の切り替え方法

Claude Codeは、タスクの難易度やコストに応じて、複数のAIモデルを切り替えて使用できます。

こちらはClaude 3とChatGPTの7つの違いを比較解説した記事です。 合わせてご覧ください。

例えば、高度な推論や設計が必要な場合は最上位モデルの「Opus」(例:Opus 4)、日常的なコーディングや簡単な質問の場合は高速で安価な「Sonnet」(例:Sonnet 4.5)といった使い分けが可能です。

このモデル切り替えは、対話セッション中にスラッシュコマンドを使って簡単に行えます。

/model

上記コマンドを入力すると、現在利用可能なモデルのリストが表示されるので、使用したいモデルを選択します。

あるいは、以下のように直接モデル名を指定することも可能です。

/model claude-3-opus-20240229 (※モデル名はリリース時期により変わります)

また、/config set model [モデル名] というコマンドでも恒久的に設定を変更できます。

コストと性能のバランスを見ながら、最適なモデルを選択するのが賢い使い方です。

こちらは、OpusやSonnetなど使用モデルの切り替え方法に関する公式ドキュメントです。 合わせてご覧ください。 https://docs.claude.com/en/docs/claude-code/model-config

【実践編】Claude Codeの具体的な使い方と開発ワークフロー

基本操作を覚えたら、次は実践的な開発フローでのClaude Codeの使い方を見ていきましょう。

- 実際の開発フェーズ(設計・実装・レビュー)での対話例

- 覚えておくと便利なスラッシュコマンド

- 主要なCLIコマンドオプション

これらを活用することで、開発プロセス全体をAIで加速させる「AI駆動開発」を体験できます。

具体的なワークフローに沿って解説します。

作業ディレクトリでの基本的な開発フロー(/design, /implement, /review)

Claude Codeは、特定のスラッシュコマンド(/design や /implement など)を持つわけではありませんが、開発の各フェーズで対話を通じて強力にサポートします。

- 設計 (Design) フェーズ新しい機能の要件を伝え、実装方針や必要なファイル構成案をAIに尋ねます。> 「ユーザー認証機能」を追加したい。OAuth 2.0を使う場合、どのようなファイル構成とAPIエンドポイントが必要か、設計案を提案して。

- 実装 (Implement) フェーズ設計案に基づき、具体的なコード生成を依頼します。> さっきの設計案に基づいて、まず認証用のルートとコントローラーの雛形コードを生成して。エラーが発生した場合は、エラーメッセージをそのまま貼り付けて修正を依頼できます。> (エラーメッセージをペースト) この型エラーを修正して。

- レビュー (Review) フェーズ実装が完了したら、AIにコードレビューを依頼します。> 変更したファイル全体をレビューして、潜在的なバグやパフォーマンスの問題がないかチェックしてほしい。

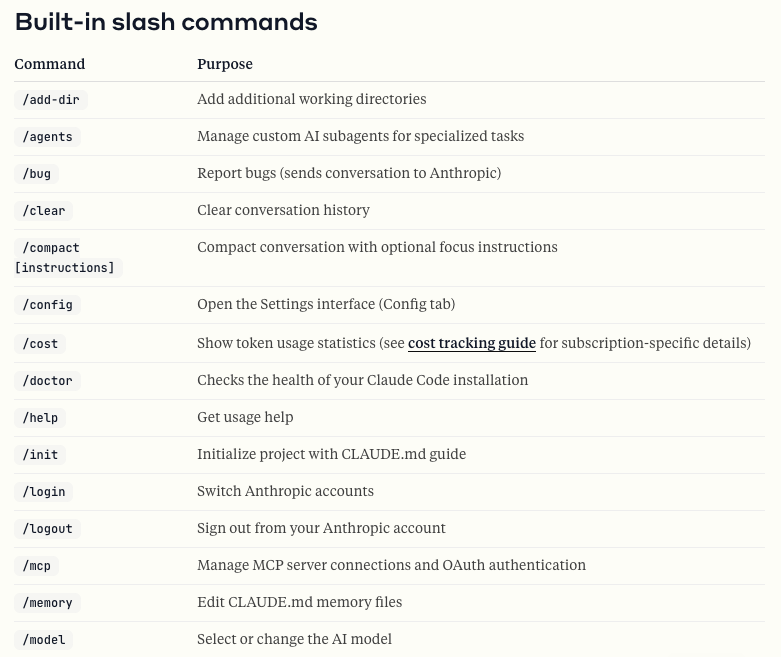

覚えておくと便利なスラッシュコマンド(/cost, /clear, /compactなど)

対話セッション中、/(スラッシュ)から始まるコマンドを使うことで、Claude Codeの様々な機能を素早く呼び出せます。

以下は、特に覚えておくと便利なコマンドです。

/help

利用可能なすべてのスラッシュコマンドの一覧と説明を表示します。困ったときはまずこれを入力しましょう。

/clear

現在の会話履歴(コンテキスト)をすべて消去し、新しいセッションを開始します。話題を変えたい時や、以前の会話が邪魔になる時に使います。

/cost

現在の対話セッションで消費したトークン数と、それにかかった概算コスト(API利用の場合)を表示します。使いすぎを防ぐのに役立ちます。

/status

現在のアカウントの利用状況や、APIの制限(リミット)などのステータスを確認できます。

/init

プロジェクトのルートに CLAUDE.md という設定ファイルを作成します。このファイルについては、次の応用編で詳しく解説します。

こちらは、/costや/clearなど対話モードで使用できる全スラッシュコマンドの公式リファレンスです。 合わせてご覧ください。 https://docs.claude.com/en/docs/claude-code/slash-commands

主要なCLIコマンド(起動オプション)

claude コマンドは、対話セッションを開始する以外にも、いくつかの起動オプション(フラグ)を持っています。

claude

オプションなしで実行すると、現在のディレクトリをワーキングスペースとして対話セッションを開始します。

claude -p “プロンプト”

または –prompt “プロンプト”

対話セッションに入らず、一度だけ質問(プロンプト)を実行し、回答を標準出力に表示して終了します。シェルスクリプトなどに組み込む際に便利です。

claude –version

インストールされているClaude Codeのバージョン情報を表示します。

claude mcp [add/list/get]

後述するMCP(Multi-Context Prompter)連携を設定・管理するためのコマンドです。

claude /path/to/directory

指定したディレクトリをワーキングスペースとして対話セッションを開始します。

【応用編】Claude Codeの効率的な使い方と便利機能

ここでは、Claude Codeをさらに深く活用し、開発効率を飛躍的に向上させるための応用機能を紹介します。

- プロジェクト専用の指示を記憶させるメモリ機能(CLAUDE.md)

- GitHubやFigmaなどの外部ツールと連携するMCP機能

これらの使い方をマスターすれば、Claude Codeを自分専用にカスタマイズされた強力な開発パートナーへと進化させることができます。

メモリ機能(CLAUDE.md)でナレッジを蓄積・活用する方法

プロジェクトのコーディング規約や、特有のアーキテクチャ、よく使うボイラープレートコードなどを、Claude Codeに毎回説明するのは非効率です。

この問題を解決するのが CLAUDE.md ファイルです。

対話セッション中に /init コマンドを実行すると、プロジェクトのルートディレクトリに CLAUDE.md というMarkdownファイルが生成されます。

このファイル内に、プロジェクト固有のルールや指示(例:「全てのコードはTypeScriptで書き、ESLint規約を厳守すること」「APIのエラーレスポンスは必ずこのJSON形式に従うこと」など)を記述しておきます。

Claude Codeは、対話セッションを開始する際にこの CLAUDE.md を自動的に読み込み、そこに書かれた指示(ナレッジ)を前提として回答を生成するようになります。

これにより、AIの回答精度が向上し、プロジェクトの規約に沿った一貫性のあるコードを生成させることが可能になります。

MCP連携(GitHub, Figmaなど)のセットアップと使い方

MCP(Multi-Context Prompter)は、Claude CodeがGitHubやFigmaといった外部ツールと連携するための機能です。

これにより、ターミナルから離れることなく、外部サービスの情報を取得したり、操作したりできます。

ここでは、最も一般的なGitHubとの連携方法を解説します。

- GitHubでPATを発行まず、GitHubの「Settings」→「Developer settings」→「Personal Access Tokens」から、Claude Code連携用のPAT(Fine-grained token)を発行します。必要な権限(リポジトリの読み取りなど)を付与してください。

- MCPサーバーの登録ターミナルで claude mcp add コマンドを使い、GitHubのMCPサーバーを登録します。(実行するコマンドは環境や公式ドキュメントにより異なる場合があります)例:claude mcp add –scope user github –env GITHUB_PERSONAL_ACCESS_TOKEN=[発行したPAT] — docker run … ghcr.io/github/github-mcp-server

- 連携の確認claude mcp list で github が表示されれば登録成功です。対話セッションで /mcp と入力し、github が候補に出ることを確認します。

連携後は、

> /mcp github “owner/repo の最新Pull Requestを3件レビューして”

のように、GitHub上の情報を直接扱えるようになります。

こちらは、GitHub ActionsとClaude Codeを連携させるためのセットアップ方法を解説した公式ガイドです。 合わせてご覧ください。 https://docs.claude.com/en/docs/claude-code/github-actions

Claude Code利用時の注意点とQ&A

最後に、Claude Codeを利用する上での注意点や、よくある質問(Q&A)についてまとめます。

- コードのプライバシーと学習設定

- 利用制限(リミット)とコストの確認

- セキュリティリスクと権限管理

これらの点を理解しておくことで、企業利用においても安心してClaude Codeを活用することができます。

安全に運用するための重要なポイントを解説します。

コードをAIに学習させないための設定は?

業務で利用する際、自社のソースコードがAIの学習データとして使われないか心配になるかもしれません。

こちらは生成AIの企業活用について徹底解説した記事です。 合わせてご覧ください。

Anthropicは2025年9月28日より、一般消費者向けプラン(Free, Pro, Max)のプライバシーポリシーを変更しました。

これにより、デフォルトではユーザーの入力がAIの学習に使用される「オプトアウト」方式が採用されています。

つまり、ユーザーが明示的に拒否する設定を行わない限り、データが学習に使われる可能性があります。

学習を無効にするには、個人アカウントの設定画面にある「プライバシー」セクションで、「Claudeの改善にご協力ください」といった項目をオフにする必要があります。

企業向けのTeamプランやAPI経由での利用では、データが学習に使われないことが契約上保証されている場合がほとんどです。

こちらは、AI学習へのデータ利用をオプトアウトするための具体的なプライバシー設定変更方法です。 合わせてご覧ください。 https://privacy.claude.com/en/articles/12109829-how-do-i-change-my-model-improvement-privacy-settings

利用制限(リミット)や使用量(コスト)の確認方法

Claude Codeの使用には、プランに応じた利用制限(リミット)が設定されています。

特にProプランやMaxプランでは、「5時間あたりのメッセージ数」や「週次の利用時間(Opusモデルの場合)」などに上限が設けられています。

現在の利用状況やリミットの詳細は、対話セッション中に /status コマンドを実行することで確認できます。

また、API従量課金プランを利用している場合、現在のセッションでどれくらいのコストが発生しているかは /cost コマンドで確認可能です。

制限に頻繁に達する場合は、より上位のプラン(例:ProからMaxへ)へのアップグレードを検討する必要があります。

コストを意識しながら、/model コマンドで高性能なモデルと低コストなモデルを使い分けることが、賢い使い方です。

権限管理とセキュリティのリスク(–dangerously-skip-permissions)

Claude Codeは、ターミナル上で動作し、ファイルシステムの読み書きやコマンドの実行が可能な、非常に強力なツールです。

そのため、セキュリティには十分配慮されています。

デフォルトでは、Claude Codeがファイルの変更やコマンドの実行(例:npm install など)を行おうとする際、実行前に必ずユーザーに対して「許可しますか?」という確認プロンプト(Y/n)を表示します。

ユーザーが明示的に「Y」を入力しない限り、危険な操作が自動実行されることはありません。

対話セッション中に /permissions コマンドを使うことで、どのディレクトリへのアクセスを許可しているかを確認・管理できます。

一部の起動オプションには、この安全確認をスキップするもの(例:–dangerously-skip-permissions のようなオプション)が存在する可能性もありますが、悪意のあるコードを実行されるリスクがあるため、これらの使用は絶対に避けるべきです。

通知(Notification)の設定

Claude Codeは主にCLI(ターミナル)で動作するツールであるため、OSのデスクトップ通知(ポップアップ通知)機能とは直接連携していない場合があります。

AIの処理が完了した際の通知は、基本的にターミナル上で行われます。

ただし、VSCode拡張機能としてClaude Codeを利用している場合は、VSCode自体の通知機能と連携する可能性があります。

例えば、AIによるレビューが完了した際や、バックグラウンドでの処理が終わった際に、VSCodeの右下に通知が表示されることが考えられます。

これらの通知設定は、VSCodeの「設定」メニュー(歯車アイコン)から「通知」または「Claude Code」と検索し、拡張機能ごとの通知の表示レベル(情報、警告、エラーなど)を調整することでカスタマイズできる場合があります。

あなたの開発は大丈夫?Claude Codeで「成長するエンジニア」と「思考停止するエンジニア」の決定的違い

Claude Codeを毎日使っているあなた、その使い方で本当に「開発スキル」は向上していますか?実は、使い方を間違えると、私たちのコーディング脳はどんどん“怠け者”になってしまうかもしれません。スタンフォード大学の衝撃的な研究がそれを裏付けています。しかし、ご安心ください。トップクラスの技術チームでは、Claude Codeを「最強の開発パートナー」として使いこなし、能力を向上させる方法が実践されています。この記事では、「思考停止するエンジニア」と「成長するエンジニア」の分かれ道を、最新の研究結果と具体的なテクニックを交えながら、どこよりも分かりやすく解説します。

【警告】AIコーディングはあなたの「設計能力をサボらせる」かもしれない

「Claude Codeに任せれば、面倒な実装をしなくて済む」——。もしそう思っていたら、少し危険なサインです。スタンフォード大学人間中心AI研究所(HAI)の研究によると、AIのコード支援を多用したグループは、自力で考えたグループに比べて認知負荷が低下する一方で、コードの根本的なロジックや潜在的なバグへの注意が散漫になることがわかりました。

これは、コーディングにおける思考をAIに丸投げしてしまう「実装の外部委託」が起きている証拠です。この状態が続くと、次のようなリスクが考えられます。

- アーキテクチャを深く考える力が衰える: AIの生成したコードを鵜呑みにし、「なぜこの設計か?」と疑う力が鈍る。

- デバッグ能力が低下する: 楽して動くコードは、エラー発生時の根本原因の特定を困難にする。

- リファクタリングの発想が湧かなくなる: 脳が「省エネモード」に慣れてしまい、自らコードの改善案を出す力が弱まる。便利なツールに頼るうち、気づかぬ間に、本来持っていたはずの「問題解決能力」が失われていく可能性があるのです。引用元:スタンフォード大学人間中心AI研究所(HAI)の研究者たちは、AIコード生成ツールが開発者の認知プロセスに与える影響について調査しました。その結果、AI支援を受けた開発者はタスク完了が早まる一方、コードの欠陥を見逃す可能性や、代替案を検討する認知プロセスが低下する傾向が示されました。(Gao, A., Zhou, L., et al. “The Cognitive Effects of AI-Assisted Programming on Developer Problem-Solving.” 2024年)

【実践】AIを「開発脳のジム」に変えるトップエンジニアの使い方

では、「成長するエンジニア」はClaude Codeをどう使っているのでしょうか?答えはシンプルです。彼らはAIを「コードを生成する機械」ではなく、「設計と思考を鍛えるパートナー」として利用しています。ここでは、誰でも今日から真似できる3つの「賢い」使い方をご紹介します。

使い方①:最強の「コードレビュアー」にする

自分のコードの質を高めるには、客観的なレビューが不可欠です。そこで、Claude Codeをあえて「非常に厳しいシニアエンジニア」に設定しましょう。

プロンプト例:

「(あなたの書いたコード)について、あなたがセキュリティとパフォーマンスに厳しいシニアエンジニアだったら、どんな脆弱性や改善点を指摘しますか?最もクリティカルな指摘を3つ挙げてください。」これにより、一人では気づけなかった設計の穴やバグを発見し、より堅牢なコードを書く力が鍛えられます。

使い方②:あえて「新人エンジニア」として教える

自分が本当にその技術を理解しているか試したければ、誰かに説明してみるのが一番です。Claude Codeを「その技術を知らない新人役」にして、あなたが教育係になってみましょう。

プロンプト例:

「今から『(あなたが実装した複雑なロジック)』について説明します。あなたはこのプロジェクトに配属されたばかりの新人エンジニアだと思って、私の説明で少しでも分かりにくい部分があったら、遠慮なく質問してください。」AIからの素朴な質問に答えることで、自分の理解度の甘い部分が明確になり、技術知識が驚くほど整理されます。

使い方③:アーキテクチャ設計の「触媒」にする

ゼロから「新しい機能の設計案を出して」と頼むのは、思考停止への第一歩です。そうではなく、自分の設計の“種”をAIに投げかけ、化学反応を起こさせるのです。

プロンプト例:

「『(新機能の要件)』について考えています。重視する点は『拡張性』『低遅延』『セキュリティ』です。これらの要素を満たすために、どのような技術スタックとデータベース設計が考えられますか?それぞれのメリット・デメリットを比較する表を作成してください。」AIが提案した複数の選択肢をヒントに、最終的なアーキテクチャを決定するのはあなた自身です。これにより、設計の視野が広がり、より良いシステム開発能力が向上します。

まとめ

企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。

しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテRSocyを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。