「国産の生成AIサービスを導入したいけど、どの企業を選べばいいかわからない…」

「海外製と比べて、国産生成AIにはどんなメリットがあるの?」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、国産生成AIの概要から、注目されている企業7社の具体的なサービス、導入するメリット・デメリット、そして自社に合ったサービスの選び方までを網羅的に解説します。

上場企業をメインに生成AIコンサルティング事業を展開している弊社が、数あるサービスの中から厳選してご紹介します。

きっと役に立つ情報が見つかると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。

そもそも国産生成AIとは?注目される7社の特徴を解説

ここからは、国産生成AIの基本的な特徴について解説します。

- 生成AIを提供する日本企業が増加

- 日本語に最適化されている

- セキュリティ面の信頼性

これらの特徴を理解することで、なぜ今、国産生成AIが注目されているのかがわかります。

それでは、1つずつ順に解説します。

生成AIを提供する日本企業が増加

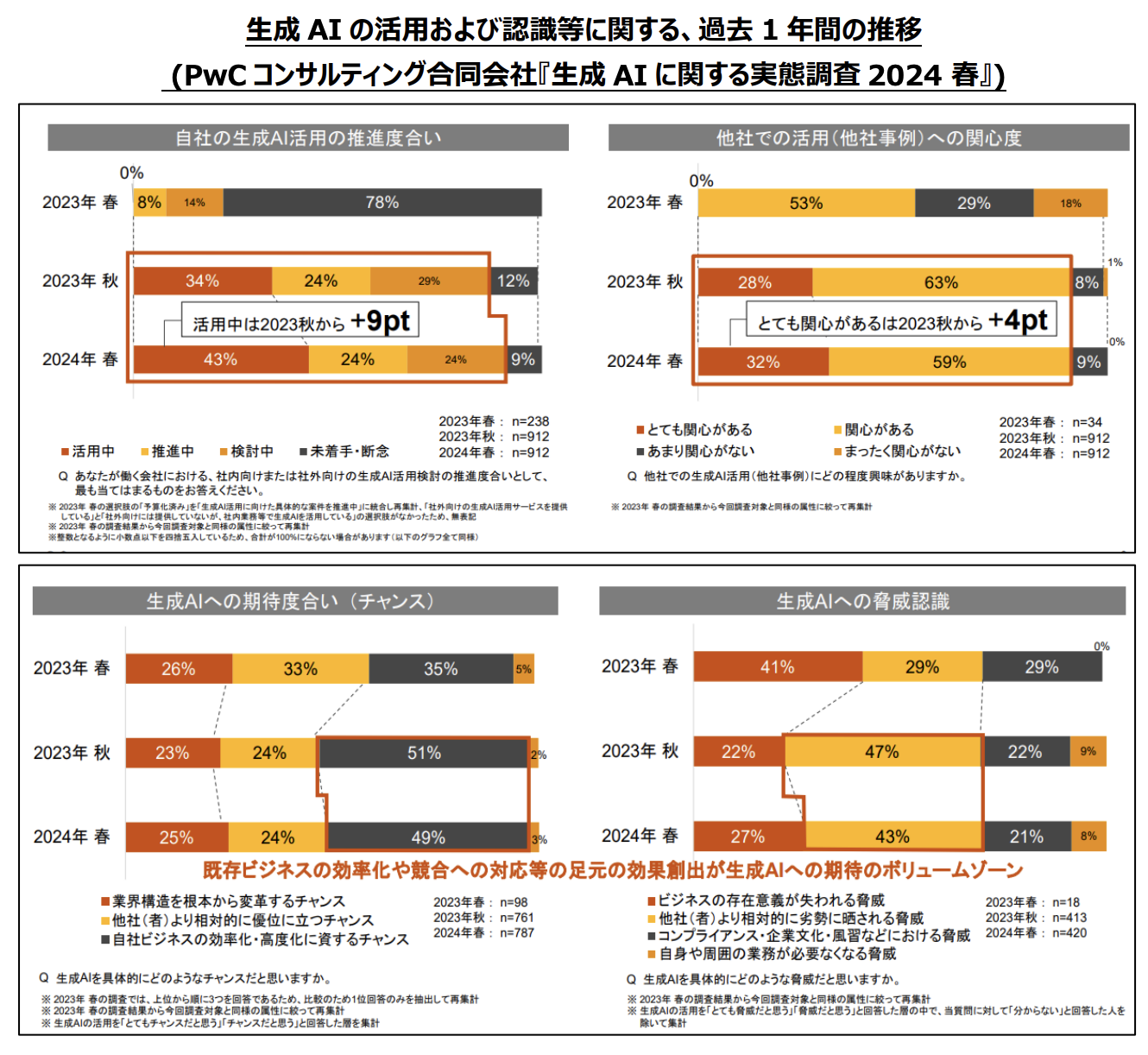

近年、OpenAI社のChatGPTをはじめとする生成AI技術が世界的に注目を集める中、日本国内でも多くの企業が独自の生成AI開発に参入しています。

これは、国内市場のニーズに特化したサービスを提供することや、データの国内管理によるセキュリティ強化を目的としています。大手IT企業から新進気鋭のベンチャーまで、多様なプレイヤーが参入しており、特定の業界や業務に特化したユニークなサービスが次々と生まれています。この動向は、利用者にとって選択肢が増えるという大きなメリットをもたらしています。

日本語に最適化されている

国産生成AIの最大の強みは、日本語の処理能力の高さにあります。

海外製のAIは膨大な英語データを基に学習しているため、日本語特有の曖昧な表現や文脈、敬語などのニュアンスを完全に理解できない場合があります。一方、国産生成AIは、日本の文化やビジネス慣習を反映した高品質な日本語データを学習しているため、より自然で正確な文章を生成できます。これにより、ビジネス文書の作成や顧客対応など、高い日本語精度が求められる場面で特にその真価を発揮します。

セキュリティ面の信頼性

多くの国産生成AIサービスは、国内のデータセンターでデータを管理しています。

海外のサーバーにデータを送信する必要がないため、情報漏洩のリスクを低減し、国の法律や規制に準拠したデータ管理が可能です。特に、機密情報や個人情報を取り扱う企業にとって、データが国内で完結する「データ主権」を確保できる点は、非常に大きな安心材料となります。海外のサービスを利用する際に懸念される、データ越境のリスクや法規制の違いといった問題を回避できるのです。

こちらはChatGPTを企業で導入するためのガイドです。料金、セキュリティ、活用事例などを網羅的に解説しています。 合わせてご覧ください。

https://taskhub.jp/useful/chatgpt-for-companies/

【大手】国産生成AI開発企業5社の提供サービス

ここでは、国内の大手企業が開発・提供している代表的な生成AIサービスを5つ紹介します。

- 株式会社Bocek|オールインワン生成AI「Taskhub」

- NEC|生成AI 「cotomi」

- 富士通のAI技術「Fujitsu Kozuchi」

- NTTの大規模言語モデル「tsuzumi」

- サイバーエージェントの大規模言語モデル「CyberAgentLM」

それぞれのサービスが持つ強みや特徴を比較し、自社のニーズに合うものを探してみましょう。

それでは、順に見ていきましょう。

株式会社Bocek|オールインワン生成AI「Taskhub」

Taskhubは、株式会社Bocekが提供する、200種類以上のAI業務アプリを搭載したオールインワン生成AIプラットフォームです。

プロンプトの知識がなくても、メール作成や議事録の要約、リサーチ、企画書作成といった様々な業務をアプリを選ぶだけで効率化できる点が特徴です。Microsoft Azure OpenAI Serviceを基盤としているため、入力したデータがAIの学習に使われることがなく、セキュリティ面でも安心して利用できます。専門のコンサルタントによる導入支援もあり、AI活用が初めての企業でもスムーズに導入を進められる体制が整っています。

NEC|生成AI 「cotomi」

cotomi(コトミ)は、日本電気株式会社(NEC)が開発した生成AIサービスです。

NECが長年培ってきたAI技術と、日本語処理に関する知見を活かして開発された大規模言語モデル(LLM)を基盤としています。このLLMは、日本語の性能を最大限に高めることを目指しており、一般的な知識に加えて、社内文書や業務マニュアルといった専門的な情報を取り込んでカスタマイズすることが可能です。これにより、各企業の業務内容に特化した高精度な回答を生成できるため、コールセンター業務や社内問い合わせ対応の効率化が期待されています。

富士通のAI技術「Fujitsu Kozuchi」

Fujitsu Kozuchi(コヅチ)は、富士通が提供するAIプラットフォームです。

このプラットフォームは、特定のAI機能を提供するだけでなく、様々なAI技術をブロックのように組み合わせて利用できる点が大きな特徴です。例えば、画像認識AIや音声認識AI、そして生成AIなどを組み合わせることで、企業の複雑な課題に対応する独自のソリューションを構築できます。専門的な知識がなくてもAIを活用できるツールも用意されており、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を強力に支援します。

NTTの大規模言語モデル「tsuzumi」

tsuzumi(ツヅミ)は、日本電信電話株式会社(NTT)が開発した大規模言語モデルです。

このモデルの最大の特徴は、パラメータサイズを比較的小さく抑えることで、導入コストや運用コストを大幅に削減できる点にあります。軽量でありながらも、日本語の処理能力は高く、業界や企業ごとの専門用語や固有の言い回しを追加学習させることで、さらに精度を高める「ファインチューニング」が容易に行えます。これにより、中小企業でも自社専用の生成AIを比較的低コストで導入することが可能になります。

サイバーエージェントの大規模言語モデル「CyberAgentLM」

CyberAgentLMは、株式会社サイバーエージェントが開発し、一般公開している大規模言語モデルです。

日本語の学習データを豊富に用いており、特に広告文の生成やクリエイティブな文章作成において高い性能を発揮します。オープンソースとして公開されているモデルもあり、開発者が自由に利用・改変できるため、様々なアプリケーションへの応用が進んでいます。企業がこのモデルを基盤として、自社独自の生成AIサービスを開発することも可能です。

【ベンチャー】国産生成AI開発企業7社の注目サービス

次に、独自の技術や視点でサービスを展開する、注目のベンチャー企業による国産生成AIを7つ紹介します。

- 文書作成AI 「SPESILL」

- 高性能オールインワンSaaS 「kasanare」

- 議事録&要約ツール 「ログミーツ powered by GPT-3/4」

- FAQ検索システム「Helpfeel」

- インテントセールス用サービス 「Sales Marker」

- 安全なChatGPT 「セキュアGAI」

- AI Picassoの画像生成AI「AI Picasso」

大手とは異なる、特化した機能やユニークなアプローチを持つサービスが多くあります。

文書作成AI 「SPESILL」

SPESILL(スペシル)は、株式会社Final Aimが提供する、製造業の設計・開発プロセスに特化した文書作成支援AIです。

特許文書や仕様書、技術報告書など、専門性が高く複雑な文書の作成を効率化することを目的に開発されました。企業の独自データや専門用語を学習させることで、業界の慣習や専門性に沿った高品質な文章を自動で生成します。これにより、技術者が本来注力すべき研究開発業務に多くの時間を割けるようになり、企業全体の生産性向上に貢献します。

高性能オールインワンSaaS 「kasanare」

kasanare(カサナレ)は、株式会社エクサウィザーズが提供する、AIを活用したオールインワンSaaSです。

このサービスは、単一の機能に特化するのではなく、企業の様々な部門業務を横断的にサポートする複数のAI機能を提供します。例えば、営業部門向けの案件管理、マーケティング部門向けのコンテンツ作成、人事部門向けの採用管理など、各業務領域でAIによる効率化を実現します。複数のツールを導入することなく、一つのプラットフォームで業務改善を進められる点が魅力です。

議事録&要約ツール 「ログミーツ powered by GPT-3/4」

ログミーツは、時空テクノロジーズ株式会社が提供する、オンライン会議の議事録を自動で作成・要約するツールです。

OpenAIのGPTモデルを活用し、会議中の発言をリアルタイムでテキスト化するだけでなく、話者も特定します。会議終了後には、決定事項や要点をまとめた議事録が自動で生成されるため、議事録作成にかかる時間と手間を大幅に削減できます。会議の内容を効率的に振り返ることができ、チーム内の情報共有を円滑にします。

FAQ検索システム「Helpfeel」

Helpfeel(ヘルプフィール)は、Nota株式会社が開発したFAQ検索システムです。

独自の検索アルゴリズムとAI技術を組み合わせることで、ユーザーが入力した曖昧な表現やスペルミス、専門用語などをAIが解釈し、最適な回答候補を提示します。これにより、ユーザーは自己解決できる可能性が高まり、カスタマーサポートへの問い合わせ件数を削減できます。企業のサポート部門の業務負担を軽減すると同時に、顧客満足度の向上にも繋がるサービスです。

インテントセールス用サービス 「Sales Marker」

Sales Marker(セールスマーカー)は、株式会社Sales Markerが提供する、インテント(興味・関心)データを活用した営業支援サービスです。

Web上の行動履歴などをAIが分析し、特定の商品やサービスに対して関心が高まっている企業や個人をリアルタイムで特定します。これにより、営業担当者は成約確度の高い見込み客に対して、最適なタイミングでアプローチすることが可能になります。従来の足で稼ぐ営業スタイルから、データに基づいた効率的な営業活動への変革を支援します。

安全なChatGPT 「セキュアGAI」

セキュアGAIは、株式会社IHIが提供する、セキュリティを強化した法人向けのChatGPT利用環境です。

多くの企業がChatGPTの利便性に注目する一方で、機密情報の入力による情報漏洩を懸念しています。セキュアGAIは、入力された情報が外部のAIモデルの学習に利用されることを防ぐ仕組みを備えており、企業のセキュリティポリシーに準拠した形で安全にChatGPTを活用できます。従業員が安心して生成AIを利用できる環境を構築したい企業に適しています。

AI Picassoの画像生成AI「AI Picasso」

AI Picasso(AIピカソ)は、AI Picasso株式会社が開発した画像生成AIアプリです。

テキストで指示(プロンプト)を入力するだけで、プロのイラストレーターが描いたような高品質な画像を簡単に生成できます。簡単なキーワードからだけでなく、自分で描いたラフ画を元に画像を生成することも可能です。SNSの投稿用画像やプレゼンテーション資料の挿絵、Webサイトのバナーなど、様々な用途でクリエイティブな画像を誰でも手軽に作成できる点が魅力です。

国産生成AIを導入するメリット|7社に共通する利点とは

国産生成AIサービスを導入することには、海外製サービスにはない多くのメリットがあります。

- 国内データ主権を確保でき、セキュリティを高められる

- 日本語に最適化された高精度なアウトプットが得られる

- 機密情報を外部に出さずに活用できる

- 日本円での支払いと日本語サポートで社内調整がスムーズ

これらの利点を理解することで、自社にとって国産AIが最適な選択肢であるか判断しやすくなります。

国内データ主権を確保でき、セキュリティを高められる

国産生成AIサービスの多くは、データを国内のサーバーで管理しています。

これにより、自社の重要なデータが海外に転送されることがなく、日本の法律やガイドラインに準拠した運用が可能になります。データの所在地が国内に限定される「データ主権」を確保できるため、外部からのサイバー攻撃や意図しない情報漏洩のリスクを大幅に低減できます。特に金融機関や医療機関など、高度なセキュリティが求められる業界にとって、これは非常に重要なメリットです。

日本語に最適化された高精度なアウトプットが得られる

国産生成AIは、開発段階から日本の言語や文化、ビジネス慣習を深く学習しています。

そのため、日本語特有の敬語の使い方や、文脈に応じた繊細なニュアンスの表現に長けています。海外製のAIでは不自然になりがちな言い回しも、国産AIなら自然で流暢な日本語として生成できます。顧客向けのメール作成や公式な報告書作成など、品質の高い日本語が求められる業務において、その真価を発揮し、手直しの手間を削減できます。

機密情報を外部に出さずに活用できる

多くの国産生成AI、特に法人向けサービスは、入力されたデータをAIの再学習に利用しないことを明記しています。

また、オンプレミス型(自社サーバーにシステムを構築する形態)の導入が可能なサービスもあり、この場合はデータを完全に自社の管理下に置くことができます。これにより、企業の経営戦略や技術情報、顧客の個人情報といった機密情報を、外部に漏らすことなく安全にAIで処理・活用することが可能になります。セキュリティポリシーが厳しい企業でも、安心して導入を検討できます。

日本円での支払いと日本語サポートで社内調整がスムーズ

国産サービスであるため、利用料金の支払いは日本円で行えるのが一般的です。

為替レートの変動を気にする必要がなく、経理処理がシンプルになります。また、導入時の相談から運用開始後のトラブルシューティングまで、すべてのサポートが日本語で受けられます。言語の壁がないため、担当者間のコミュニケーションが円滑に進み、問題解決も迅速です。契約書や利用規約も日本語であるため、法務部門の確認など、社内での承認プロセスもスムーズに進めやすいでしょう。

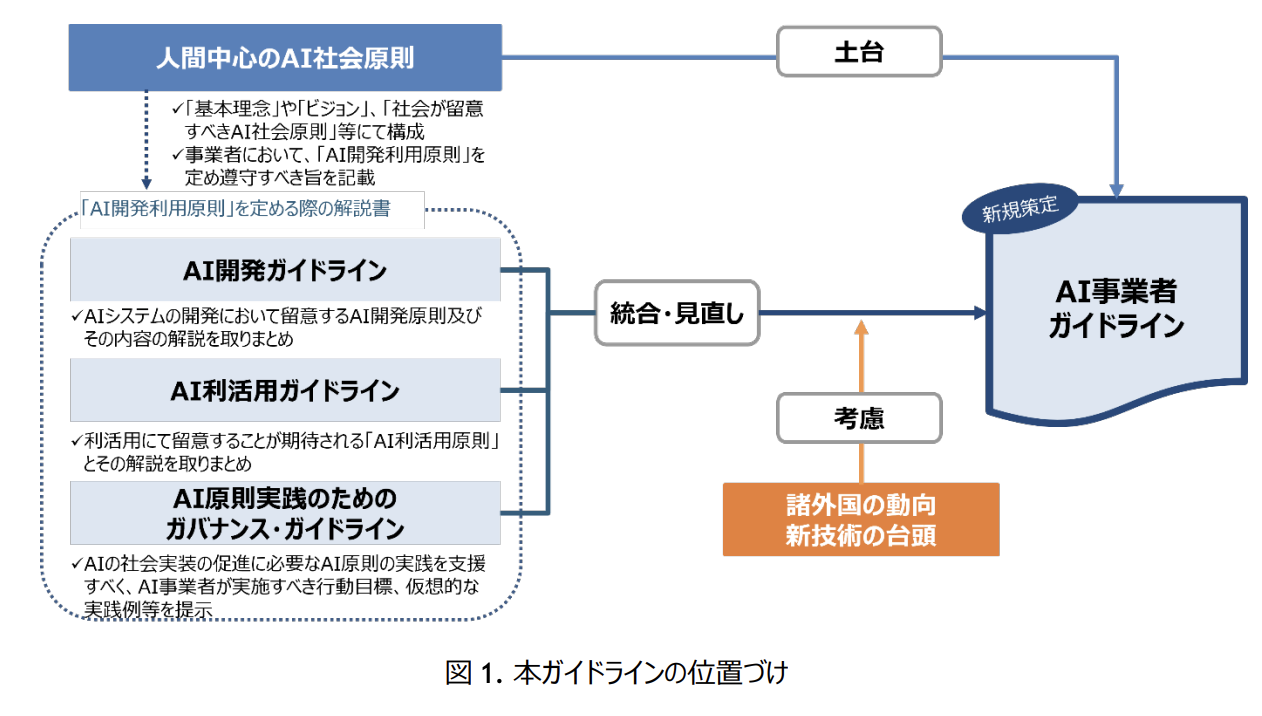

こちらは経済産業省が公開している、企業がAIを導入・運用する上での実践的な指針を示したガイドラインです。合わせてご覧ください。 https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ai_shakai_jisso/pdf/20240419_1.pdf

国産生成AIを導入するデメリット|7社を比較検討する際の注意点

国産生成AIには多くのメリットがある一方で、海外の最先端サービスと比較した場合のデメリットも存在します。

- AIの推論力や知識量で劣ってしまうケースがある

- 最新技術や連携ツールの更新で遅れがち

- 数百万円規模の費用が発生する可能性がある

これらの注意点を事前に把握し、総合的に導入を判断することが重要です。

AIの推論力や知識量で劣ってしまうケースがある

海外の巨大IT企業が開発する生成AIは、インターネット全体に匹敵するほどの膨大なデータを学習しており、その知識量や複雑な問題を解決する推論能力において非常に高いレベルにあります。

国産生成AIも性能向上は著しいものの、学習データの量や開発に投じられる資金の規模から、現時点ではこれらのグローバルモデルに一歩及ばない側面があることは否めません。一般的な知識に関する質問や、高度に専門的な分析においては、期待した回答が得られない可能性も考慮しておく必要があります。

最新技術や連携ツールの更新で遅れがち

生成AIの分野は技術進化のスピードが非常に速く、次々と新しい機能やモデルが登場します。

海外では、API連携を通じて様々な外部ツールやアプリケーションとシームレスに連携できるエコシステムが急速に拡大しています。国産生成AIも連携機能の拡充を進めていますが、その数や対応スピードにおいては、グローバルスタンダードに追いついていないのが現状です。普段利用している業務ツールとの連携を重視する場合は、対応状況を事前に確認することが不可欠です。

数百万円規模の費用が発生する可能性がある

国産生成AI、特にセキュリティやカスタマイズ性を重視した法人向けサービスは、利用料金が比較的高額になる傾向があります。

月額数十万円から、オンプレミスでの導入や大規模なカスタマイズを行う場合には、初期費用だけで数百万円規模になることもあります。多機能で手厚いサポートが受けられる反面、コストが導入の障壁となる可能性があります。費用対効果を慎重に見極め、自社の予算規模に合ったサービスを選ぶことが重要です。

国産生成AI7社から自社に合うサービスを選ぶポイント

数ある国産生成AIの中から、自社に最適なサービスを選ぶためには、いくつかの重要なポイントがあります。

- 利用目的や課題に合った機能があるか

- 操作性や運用のしやすさを確認する

- カスタマイズ性や拡張性の有無を確認する

- 日本語の知識量や文章読解力が高いか

- セキュリティやデータ保管環境を確認する

- サポート体制や導入実績があるか

これらの視点で各サービスを比較検討することで、導入後のミスマッチを防ぐことができます。

利用目的や課題に合った機能があるか

まず、自社が生成AIを導入して「何をしたいのか」「どんな課題を解決したいのか」を明確にすることが最も重要です。

例えば、議事録作成を効率化したいのであれば、音声認識と要約機能に優れたツールが必要です。営業活動を強化したいなら、顧客分析や提案書作成支援の機能が役立つでしょう。各サービスが持つ機能と、自社の目的を照らし合わせ、最も合致するものを選びましょう。汎用的なサービスか、特定の業務に特化したサービスかも大きな選択基準になります。

操作性や運用のしやすさを確認する

導入するサービスは、ITの専門家だけでなく、現場の従業員が日常的に使うものです。

誰でも直感的に操作できる分かりやすいインターフェースであるかは、社内での利用を定着させる上で非常に重要です。多くのサービスでは無料トライアルやデモンストレーションが提供されているため、実際に操作感を試してみることをお勧めします。導入後の運用管理が煩雑にならないか、管理者の負担も考慮しましょう。

カスタマイズ性や拡張性の有無を確認する

導入当初は基本的な機能で十分でも、将来的に活用範囲を広げたくなる可能性があります。

企業の独自データを取り込んで、自社専用のAIとして精度を高められるか(ファインチューニング)、API連携によって他の社内システムと繋げられるかなど、将来的な拡張性を確認しておくことが望ましいです。特に、業界特有の専門用語を多用する業務では、カスタマイズ性は必須の要件となるでしょう。

日本語の知識量や文章読解力が高いか

国産生成AIの強みは日本語能力の高さですが、そのレベルはサービスによって異なります。

特に、契約書や論文のように正確性が厳密に求められる文書を扱う場合や、顧客向けの丁寧な表現が必要な場合は、AIの日本語の質を厳しくチェックする必要があります。無料トライアルなどを活用して、実際に自社の業務で使うような文章を作成させ、その精度や自然さを評価しましょう。

セキュリティやデータ保管環境を確認する

機密情報を扱う可能性がある場合は、セキュリティ要件の確認が不可欠です。

データがどこ(国内か海外か)のサーバーに保管されるのか、通信は暗号化されているか、入力したデータがAIの学習に利用されないかなど、サービスのセキュリティポリシーを詳細に確認しましょう。第三者機関によるセキュリティ認証(ISMS認証など)を取得しているかも、信頼性を判断する上での一つの指標となります。

サポート体制や導入実績があるか

初めて生成AIを導入する場合、トラブルや不明点が発生することは少なくありません。

問題が発生した際に、電話やメールで迅速に対応してくれる日本語のサポート体制が整っているかは、安心して運用を続けるために重要です。また、自社と同じ業界や似たような課題を持つ企業での導入実績が豊富であれば、それだけノウハウが蓄積されていると考えられ、スムーズな導入と活用が期待できます。

こちらは生成AIのプロンプト研修について、おすすめ15選や選び方、料金、活用事例を徹底比較した記事です。AI人材の育成にお役立てください。 合わせてご覧ください。

https://taskhub.jp/useful/generation-ai-prompt-training/

国内企業が開発した日本語LLM(大規模言語モデル)も国産生成AIの7社選びでは重要

国産生成AIサービスを選ぶ際には、その基盤となっている日本語LLM(大規模言語モデル)に注目することも重要です。LLMの性能が、サービスの根本的な能力を左右するからです。

サーバーエージェントが開発した大規模言語モデル「CyberAgentLM」

株式会社サイバーエージェントが開発した「CyberAgentLM」は、日本語の処理に特化したLLMです。

オープンソースとしても公開されており、多くの開発者がこのモデルを基に新たなサービスを生み出しています。特に、広告やメディア分野で培われた知見が反映されており、クリエイティブな文章生成に強みを持っています。このLLMを基盤としたサービスは、マーケティング関連の業務で高い効果を発揮する可能性があります。

NTTが開発した大規模言語モデル「tsuzumi」

NTTが開発した「tsuzumi」は、軽量でありながら高い日本語性能を持つことを目指したLLMです。

パラメータ数を抑えることで、導入コストを低くし、企業ごとのカスタマイズを容易にしているのが特徴です。専門用語や社内用語を追加学習させることで、特定の業務に特化したAIを構築しやすいため、「tsuzumi」を搭載したサービスは、専門分野での活用や、中小企業での導入に適していると言えるでしょう。

国内企業が開発した企業向け生成AIも国産生成AIの7社選びの参考に

特定のLLMだけでなく、具体的なビジネス課題の解決に焦点を当てた企業向けサービスも、選定の重要な参考になります。ここでは、様々な業務に特化したサービスを改めて紹介します。

社内ナレッジの運用ChatGPT 「オンプレミス対応社内ChatAI」

この種のサービスは、社内に蓄積されたマニュアルや文書をAIに学習させ、社員からの質問にチャット形式で自動応答するシステムです。

オンプレミスに対応しているため、機密情報を外部に出すことなく、安全に社内ナレッジを有効活用できます。情報システム部への問い合わせ削減や、新人教育の効率化に大きく貢献します。

高性能オールインワンSaaS 「kasanare」

「kasanare」は、営業、マーケティング、人事など、部署を横断して利用できる多彩なAI機能を一つのプラットフォームに統合しています。

複数のツールを導入・管理する手間が省け、全社的な業務効率化を目指す企業にとって魅力的な選択肢です。データが一つにまとまるため、部署間の連携強化にも繋がります。

文書作成AI 「SPESILL」

「SPESILL」は、製造業における特許文書や仕様書など、専門的で複雑なドキュメント作成に特化しています。

専門用語や業界の慣習を深く理解したAIが作成を支援することで、技術者の負担を軽減し、開発サイクルのスピードアップに貢献します。特定の業界に深く根ざした課題解決を目指すサービスの一例です。

議事録&要約ツール 「ログミーツ powered by GPT-3/4」

「ログミーツ」は、会議の音声データから自動で議事録を作成し、要約まで行うツールです。

会議時間の長い企業や、議事録作成に多くの工数を割いている企業にとって、即効性の高い業務改善ツールとなります。会議後の情報共有を迅速化し、次のアクションへの移行をスムーズにします。

FAQ検索システム「Helpfeel」

「Helpfeel」は、顧客や社員からの問い合わせ対応を効率化する検索システムです。

AIが質問の意図を汲み取ることで、自己解決率を向上させ、サポート担当者の負担を大幅に削減します。顧客満足度の向上と、サポートコストの削減を同時に実現できるソリューションです。

インテントセールス用サービス 「Sales Marker」

「Sales Marker」は、AIを活用して成約確度の高い見込み客を発見する営業支援ツールです。

データに基づいた科学的なアプローチで営業活動を効率化し、売上向上に直結する成果が期待できます。従来の営業手法からの脱却を図り、DXを推進したい企業に適しています。

「WASABI GenAI」

WASABI GenAIは、企業のDX推進を支援するサービスの一つで、特にデータ活用に焦点を当てています。

社内に散在する様々なデータをAIが分析・可視化し、経営判断やマーケティング戦略の立案に役立つインサイトを提供します。データドリブンな組織文化を醸成したい企業にとって、強力なパートナーとなるでしょう。

安全なChatGPT 「セキュアGAI」

「セキュアGAI」は、情報漏洩のリスクを排除し、企業が安全にChatGPTの能力を活用できるようにするサービスです。

セキュリティを最優先事項としながらも、生成AIによる業務効率化の恩恵を受けたいと考える企業にとって、最適な選択肢の一つです。全社的な利用ルールを統一しやすい点もメリットです。

AI導入の際の選ぶポイントも国産生成AI7社の比較に役立つ

ここまで様々な国産生成AIサービスを紹介してきましたが、最終的にどのサービスが自社に最適かを見極めるためには、これまで述べてきた「利用目的の明確化」「操作性」「セキュリティ」「サポート体制」といった選ぶポイントに立ち返り、一つ一つのサービスを評価していくことが不可欠です。無料トライアルなどを積極的に活用し、実際の業務で試しながら、最も費用対効果の高いサービスを慎重に選びましょう。

生成AI導入の成否を分ける「AI人材」という見過ごされた課題

生成AIツールを導入すれば、本当に業務は効率化されるのでしょうか。実は、多くの企業がツールの導入後に「期待したほど効果が出ない」という壁にぶつかっています。その最大の原因は、AIを使いこなせる人材の不足です。総務省の調査でも、AI導入における課題として「AI人材の不足」を挙げる企業の割合が最も高くなっています。これは、どんなに優れたツールを導入しても、それを活用する側のスキルやリテラシーが伴わなければ、宝の持ち腐れになってしまうという現実を示しています。

この「AI人材の壁」を乗り越えられない場合、次のようなリスクが考えられます。

- 限定的な利用に留まる: メール作成や文章の要約など、簡単な業務にしか使われず、本来解決できたはずのより複雑な経営課題にまで活用が及ばない。

- 費用対効果の悪化: 高額な導入費用をかけたにもかかわらず、一部の社員しか利用せず、十分なリターンが得られない。

- 誤った情報利用のリスク: 生成AIの特性を理解しないまま利用し、AIが生成した誤った情報を鵜呑みにしてしまい、ビジネス上の重大なミスを引き起こす。

生成AIの導入成功は、単なるツール選びだけでなく、社員一人ひとりがAIを「賢く使う」ための体制構築にかかっているのです。

引用元:

総務省「令和5年版 情報通信白書」によると、AI導入における課題として「AI人材の不足」を回答した企業の割合は48.7%と最も高く、次いで「導入コストの負担が大きい」(44.8%)、「AIに関する知識やリテラシーが不足している」(38.3%)が続く。(総務省, “令和5年版 情報通信白書”, 2023年)

こちらは経済産業省による、生成AI時代に求められる専門人材の役割と企業の変革についてまとめた報告書です。合わせてご覧ください。 https://www.meti.go.jp/press/2024/06/20240628006/20240628006-b.pdf

まとめ

企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。

しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。