「生成AIを会社で導入したいけど、何から始めればいいかわからない」

「具体的な活用事例や導入のポイントを知って、自社での活用イメージを掴みたい」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、業界別の最新活用事例から、具体的な業務シーンでの活用方法、そして導入を成功させるための5つのポイントまでを網羅的に解説します。

上場企業をはじめ、多くの企業で生成AI導入を支援してきた専門家の視点から、実践的な情報のみをご紹介します。

この記事を読めば、あなたの会社で生成AIを導入し、業務効率化や新たな価値創出を実現するための具体的な道筋が見えるはずです。

ぜひ最後までご覧ください。

生成AIを会社で使う前に知っておきたい基礎知識

まずは、生成AIを会社で活用する上で押さえておきたい基本的な知識について解説します。

- そもそも生成AIとは?

- 生成AIと従来のAIとの違い

- なぜ今、多くの会社で生成AIが注目されるのか

これらの基礎を理解することで、より深く活用事例や導入のポイントを理解できるようになります。

それでは、1つずつ見ていきましょう。

そもそも生成AIとは?

生成AI(Generative AI)とは、学習した膨大なデータをもとにして、まったく新しいオリジナルのコンテンツを生成する能力を持つ人工知能の一種です。

文章、画像、音楽、ソースコードなど、多岐にわたる種類のコンテンツを生み出すことができます。

この技術の根幹には、大規模言語モデル(LLM)をはじめとする高度なニューラルネットワークが存在しており、人間が与えた指示(プロンプト)に対して、文脈を理解し、自然で創造的なアウトプットを返すことが可能です。

代表的な例としては、対話形式で文章を生成するChatGPTや、テキストから高品質な画像を生成するMidjourney、Stable Diffusionなどが挙げられます。

これらのツールは、単に情報を検索・整理するだけでなく、新たなアイデアを創出し、クリエイティブな作業を支援するパートナーとして機能します。

こちらの記事では、ChatGPTを会社で導入する際の方法から具体的な注意点まで網羅的に解説しています。合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/chatgpt-use-in-company/

生成AIと従来のAIとの違い

生成AIと従来のAI(識別系AI)の最も大きな違いは、その「目的」にあります。

従来のAIは、与えられたデータの中から特定のパターンやルールを見つけ出し、「識別」や「予測」を行うことを主な目的としています。

例えば、画像に写っているのが犬か猫かを判断する画像認識や、受信したメールが迷惑メールかどうかを分類するスパムフィルター、過去のデータから将来の売上を予測する需要予測などがこれに該当します。

一方、生成AIは、学習したデータをもとに新しいコンテンツを「生成(創造)」することを目的とします。

識別系AIが「答えが用意された問題」を解くのに対し、生成AIは「答えのない問い」に対して新たな答えを生み出すことができます。

この創造性こそが、生成AIがこれまでのAIと一線を画す最大の特徴です。

なぜ今、多くの会社で生成AIが注目されるのか

今、多くの会社で生成AIが急速に注目を集めている背景には、いくつかの理由があります。

第一に、技術の飛躍的な進化が挙げられます。

大規模言語モデル(LLM)の性能が劇的に向上し、人間が作成したものと見分けがつかないほど自然で高品質なコンテンツを生成できるようになりました。

これにより、ビジネスの現場で実用的に使えるレベルに達したのです。

第二に、深刻化する労働力不足への対策として、業務効率化や生産性向上が急務となっていることがあります。

生成AIは、資料作成やデータ分析、議事録作成といった定型的な業務を自動化し、従業員がより創造的で付加価値の高い仕事に集中できる環境を実現します。

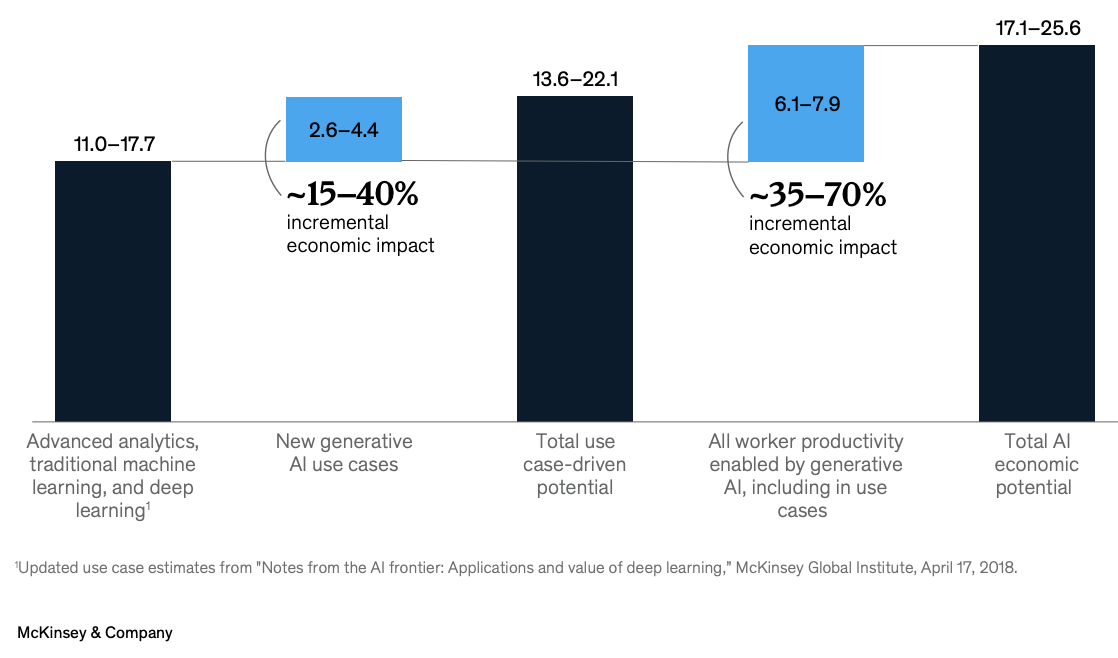

さらに、生成AIは単なる業務効率化ツールにとどまりません。

新たな商品やサービスのアイデア創出、パーソナライズされたマーケティングの実現など、これまでにないビジネスチャンスを生み出し、企業の競争力を高める原動力として大きな期待が寄せられています。

生成AIがもたらす経済的インパクトについて、マッキンゼーが詳細なレポートを公開しています。合わせてご覧ください。 https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/mckinsey%20digital/our%20insights/the%20economic%20potential%20of%20generative%20ai%20the%20next%20productivity%20frontier/the-economic-potential-of-generative-ai-the-next-productivity-frontier.pdf

【業界別】生成AIを会社で使う最新活用事例

ここからは、実際に様々な業界の会社で生成AIがどのように活用されているのか、最新の事例をご紹介します。

自社の業界に近い事例を見ることで、具体的な活用イメージが湧きやすくなるはずです。

多岐にわたる業界の事例を取り上げますので、ぜひ参考にしてください。

製造業の活用事例

製造業では、設計開発から保守メンテナンスまで、幅広い工程で生成AIの活用が進んでいます。

例えば、製品の設計段階において、過去の設計データや顧客の要求仕様を入力するだけで、複数の設計案や3Dモデルを自動生成させることが可能です。

これにより、開発期間の大幅な短縮とコスト削減が期待できます。

また、工場の生産ラインに設置されたセンサーから得られるデータを生成AIが分析し、設備の故障時期を高い精度で予測する「予知保全」も実用化されています。

これにより、突然のライン停止を防ぎ、安定した稼働を実現します。

その他、熟練技術者のノウハウをAIに学習させ、技術文書の作成や若手への技術継承に役立てる取り組みも始まっています。

小売業の活用事例

小売業では、顧客体験の向上と業務効率化の両面で生成AIが活躍しています。

ECサイトにおいては、顧客一人ひとりの購買履歴や閲覧行動に合わせて、パーソナライズされた商品説明文やおすすめコメントを自動で生成します。

これにより、顧客の購買意欲を高め、売上向上に貢献します。

店舗運営においては、顧客からの問い合わせに24時間365日対応するAIチャットボットが導入されています。

在庫確認や返品手続きといった定型的な質問に自動で回答することで、従業員は接客など、より付加価値の高い業務に集中できます。

さらに、SNSの投稿や口コミデータを分析して、新しいマーケティングキャンペーンの企画やキャッチコピーを立案するなど、販促活動にも活用されています。

メーカーの活用事例

メーカーにおいては、製品ライフサイクルのあらゆる段階で生成AIが活用されています。

製品の企画段階では、市場のトレンドや競合製品の情報を分析させ、新たな製品コンセプトやアイデアを複数提案させることが可能です。

開発段階では、製品の取扱説明書や技術マニュアルの草案作成、多言語への翻訳作業を自動化できます。

これにより、ドキュメント作成にかかる時間とコストを大幅に削減します。

品質管理の工程では、製品の外観画像をAIが解析し、傷や汚れといった不良品を自動で検知するシステムが導入されています。

人による目視検査よりも高速かつ高精度な検査を実現し、品質の安定化に貢献しています。

IT・情報通信業の活用事例

IT・情報通信業は、生成AIの活用が最も進んでいる業界の一つです。

ソフトウェア開発の現場では、プログラマーが「こういう機能が欲しい」と自然言語で指示するだけで、AIがソースコードを自動生成する「AIコーディング支援ツール」の導入が広がっています。

また、記述されたコードに潜むバグや脆弱性を自動で検出・修正するデバッグ作業にも活用され、開発の生産性を飛躍的に向上させています。

システム開発における要件定義書や設計書といったドキュメント作成も、生成AIが得意とする分野です。

打ち合わせの議事録から自動でドキュメントを生成することで、エンジニアの負担を軽減します。

顧客からの技術的な問い合わせに対して、社内のナレッジベースを検索し、適切な回答を自動生成するサポートシステムも構築されています。

教育業界の活用事例

教育業界では、個別最適化された学びの実現に向けて生成AIの活用が期待されています。

生徒一人ひとりの学習進捗や理解度に合わせて、AIが最適な練習問題を出題したり、苦手分野を克服するための学習プランを提案したりすることができます。

これにより、生徒は自分のペースで効率的に学習を進めることが可能になります。

教員にとっても、授業で使う教材や小テストの作成、レポートの添削といった業務を生成AIが支援することで、負担が軽減されます。

空いた時間を生徒とのコミュニケーションや、より質の高い授業の準備に充てることができます。

また、プログラミング教育において、生徒が書いたコードのエラーを指摘し、改善案を提示するチューターとして活用する動きも出てきています。

建築・建設業の活用事例

人手不足が深刻な課題となっている建築・建設業界でも、生産性向上の切り札として生成AIの導入が進んでいます。

設計分野では、土地の条件や法規制、施主の要望といった情報を入力するだけで、建築物のデザイン案や設計図を自動で生成する技術が開発されています。

これにより、設計プロセスの初期段階を大幅に効率化できます。

施工現場では、ドローンで撮影した現場の映像をAIが解析し、工事の進捗状況を自動で管理したり、作業員の危険行動を検知して警告を発したりするシステムが導入されています。

また、日々の作業報告書や打ち合わせの議事録作成といった事務作業を自動化し、現場監督の負担を軽減する活用も広がっています。

金融・銀行・保険業界の活用事例

金融・銀行・保険業界では、膨大なデータの分析や事務作業の効率化に生成AIが活用されています。

例えば、市場のニュースや企業の決算報告書といった大量のテキストデータをAIが瞬時に読み解き、その要約や分析レポートを作成します。

これにより、アナリストやファンドマネージャーは迅速な意思決定が可能になります。

顧客への提案においても、顧客の年齢や年収、家族構成などの情報をもとに、最適な資産運用プランや保険商品をAIが提案する支援ツールが導入されています。

また、保険金の支払い査定において、事故状況の報告書や診断書をAIが読み取り、査定額を自動で算出することで、査定業務の迅速化と標準化を実現しています。

サービス・物流業界の活用事例

サービス・物流業界では、業務の最適化と顧客対応の品質向上に生成AIが貢献しています。

物流分野では、天候や交通状況、配送先の荷物の量といった様々な条件を考慮して、AIが最も効率的な配送ルートをリアルタイムで算出します。

これにより、配送時間の短縮と燃料コストの削減を両立させています。

倉庫内業務では、出荷指示書をもとに、AIが商品の保管場所や作業員の動線を考慮した最適なピッキングリストを作成し、作業効率を向上させます。

ホテルや飲食などのサービス業では、予約受付や問い合わせ対応をAIチャットボットが自動化することで、人手不足を補い、24時間対応を実現しています。

地方自治体の活用事例

地方自治体においても、行政サービスの効率化と住民サービスの向上を目指して生成AIの導入が始まっています。

議会の議事録作成は、従来は多くの時間と人手を要する作業でしたが、音声認識技術と生成AIを組み合わせることで、録音データから自動で議事録の草案を作成できるようになりました。

また、ウェブサイトにAIチャットボットを導入し、住民からのゴミの分別方法や各種手続きに関する問い合わせに24時間自動で回答する取り組みも進んでいます。

これにより、職員の問い合わせ対応業務の負担が軽減されるだけでなく、住民はいつでも気軽に情報を得ることができます。

その他、地域の魅力をPRするための観光キャッチコピーやイベントの企画案作成などにも活用されています。

その他の活用事例

生成AIの活用範囲は、上記で挙げた業界に留まりません。

例えば、法律事務所では、膨大な量の過去の判例データをAIに学習させ、関連する判例を瞬時にリサーチしたり、契約書のレビューを行い、リスクがありそうな条項を指摘させたりする活用が進んでいます。

人材業界では、求人企業の要望に合わせた求人票の文章を自動生成したり、候補者に送るスカウトメールの文面をパーソナライズして作成したりするのに役立っています。

医療業界では、最新の医学論文をAIが要約して医師に提供したり、患者の症状から考えられる病名をリストアップして診断を支援したりする研究も進んでいます。

このように、専門知識が求められる様々な分野で、生成AIは強力なアシスタントとして活躍の場を広げています。

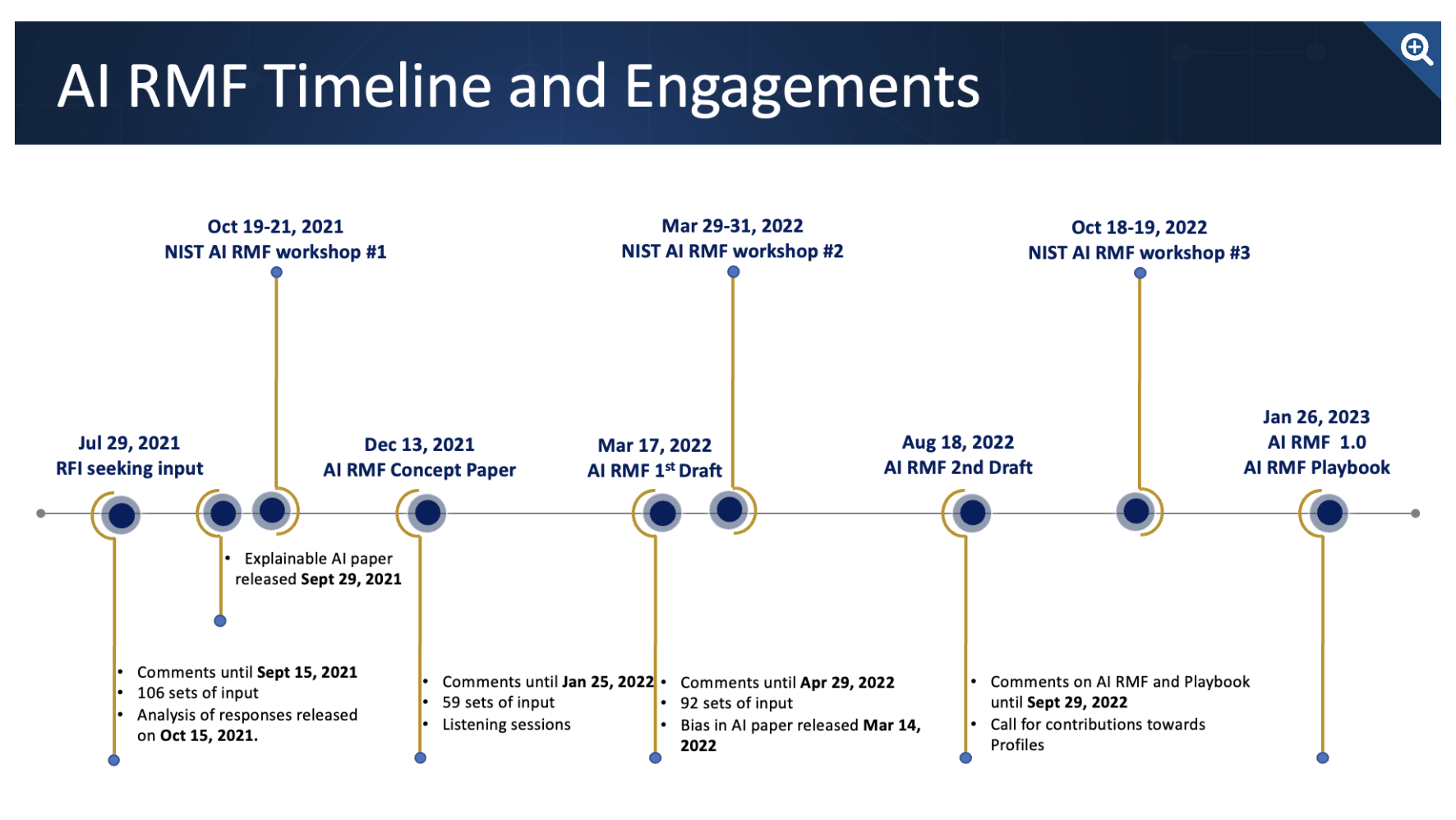

こちらは、米国国立標準技術研究所(NIST)が策定したAIのリスク管理フレームワークです。企業のガバナンス体制を構築する上で非常に参考になります。 https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework

生成AIを会社で使う9つの具体的な方法と業務シーン

業界を問わず、多くの会社で活用できる生成AIの具体的な方法と、それがどのような業務シーンで役立つのかを9つに整理して解説します。

- メール・企画書などの文書作成

- マーケティング業務

- 企画立案・フィードバック

- クリエイティブ作成

- ソフトウェア開発・デバッグ

- 社内ナレッジ共有と問い合わせ対応

- カスタマーサポート

- サービス機能・顧客体験の向上

- 新人教育・研修

これらの方法を知ることで、自社のどの業務に生成AIを適用できるかが見えてきます。

一つずつ詳しく見ていきましょう。

方法1:メール・企画書などの文書作成

日常業務で発生する多種多様な文書作成は、生成AIが最も得意とする分野の一つです。

例えば、取引先へのメール作成において、要点や伝えたいニュアンスを指示するだけで、丁寧で分かりやすいビジネスメールの文面を瞬時に作成してくれます。

社内向けの報告書や日報、会議の議事録なども、録音データや箇条書きのメモから、体裁の整った文章を自動で生成することが可能です。

特に時間のかかる企画書や提案書の作成においても、生成AIは強力なアシスタントになります。

目的やターゲット、盛り込みたい要素を伝えるだけで、構成案から本文の草稿までを作成してくれます。

これにより、従業員はゼロから文章を考える負担から解放され、内容のブラッシュアップやより戦略的な思考に時間を費やすことができます。

方法2:マーケティング業務(リサーチ・翻訳・要約・分析)

マーケティング業務は、情報収集から分析、コンテンツ作成まで多岐にわたりますが、生成AIはこれらのプロセスを大幅に効率化します。

例えば、新商品の市場調査において、関連するウェブニュースやSNSの投稿を自動で収集・要約させ、市場のトレンドや消費者のニーズを短時間で把握することができます。

海外の最新情報を収集する際も、生成AIの高度な翻訳機能を使えば、言語の壁を越えてスムーズにリサーチを進められます。

また、広告のキャッチコピーやブログ記事、メールマガジンの文章といったマーケティングコンテンツの作成も自動化できます。

複数のパターンを瞬時に生成させ、ABテストにかけることで、より効果の高いクリエイティブを見つけ出すことも容易になります。

方法3:企画立案・フィードバック

新しいアイデアが求められる企画立案の場面でも、生成AIは発想を広げるための壁打ち相手として機能します。

「30代女性向けの新しいスキンケア商品のプロモーション企画」といったテーマを与えるだけで、ターゲットのインサイト分析から具体的なキャンペーン案まで、多様な切り口のアイデアを数多く提案してくれます。

自分一人では思いつかなかったような斬新な視点や、見落としていた観点を得ることで、企画の質を高めることができます。

また、作成した企画書を生成AIに読み込ませ、「この企画のリスクは何か?」「もっと良くするための改善点は?」といった質問を投げかけることで、客観的なフィードバックを得ることも可能です。

これにより、企画の弱点を事前に洗い出し、より完成度の高いものに仕上げることができます。

方法4. クリエイティブ作成(設計・デザイン・画像・動画)

文章だけでなく、画像やデザイン、動画といったビジュアルコンテンツの作成も生成AIの活用が進む領域です。

「青空の下で楽しそうにピクニックをしている家族」といったテキストを入力するだけで、広告やウェブサイトに使える高品質な画像を生成する画像生成AIは、すでに多くの企業で活用されています。

これにより、ストックフォトサービスに頼らず、オリジナリティの高いビジュアルを低コストで作成できます。

また、製品デザインや建築パースの分野でも、コンセプトを伝えるだけで複数のデザイン案を3Dモデルとして可視化してくれるAIが登場しています。

さらに、プレゼンテーション資料の構成を伝えると、内容に合ったデザインのスライドを自動で生成したり、動画のシナリオからナレーション付きの動画コンテンツを生成したりするなど、クリエイティブ業務のあり方を大きく変えつつあります。

方法5. ソフトウェア開発・デバッグ

ソフトウェア開発のプロセスにおいて、生成AIは開発者の生産性を飛躍的に向上させるツールとして注目されています。

コーディング支援ツールを導入すれば、実装したい機能の概要をコメントで記述するだけで、AIが適切なソースコードの候補を提案してくれます。

これにより、タイピングの手間が省けるだけでなく、複雑なアルゴリズムや馴染みのないライブラリの実装もスムーズに行えます。

また、記述したコードにエラーやバグがないかを確認するデバッグ作業も、生成AIによって効率化できます。

AIがコードを自動でレビューし、潜在的な問題を指摘したり、修正案を提示したりすることで、バグの早期発見と品質向上に貢献します。

コードの生成からレビュー、テストまで、開発ライフサイクルの様々な場面でAIが開発者をサポートします。

方法6:社内ナレッジ共有と問い合わせ対応の自動化

多くの企業では、社内の情報やノウハウが様々な部署やシステムに散在し、必要な情報を見つけ出すのに時間がかかるという課題を抱えています。

生成AIを活用すれば、社内規定や業務マニュアル、過去の議事録といったドキュメントをすべてAIに学習させることができます。

従業員は、専用のチャット画面で「経費精算のやり方を教えて」「昨年のAプロジェクトの最終報告書はどこ?」といった質問を自然な言葉で入力するだけで、AIが膨大な情報の中から最適な回答を瞬時に見つけ出して提示します。

これにより、情報を探す手間が省けるだけでなく、総務や情報システム部への問い合わせ件数も削減でき、組織全体の生産性向上に繋がります。

方法7:カスタマーサポートなど顧客対応の自動化

カスタマーサポート部門は、生成AIの導入によって大きな変革が期待される領域の一つです。

ウェブサイトやアプリにAIチャットボットを導入することで、顧客からのよくある質問に対して24時間365日、自動で即時回答することが可能になります。

これにより、顧客満足度の向上と、オペレーターの負担軽減を両立できます。

従来のチャットボットと異なり、生成AIを搭載したチャットボットは、より複雑で曖昧な質問にも文脈を理解して柔軟に対応できます。

定型的な問い合わせはAIに任せ、人間のオペレーターは、クレーム対応や個別相談といった、より高度な判断や共感が求められる対応に集中することができます。

また、顧客との対話履歴をAIが分析し、サービスの改善点や新たなニーズを発見する手助けもします。

方法8:サービス機能・顧客体験の向上

生成AIを自社のサービスや製品に直接組み込むことで、これまでにない新たな機能や顧客体験を提供することも可能です。

例えば、オンライン学習サービスに生成AIを導入し、ユーザーの質問に対して対話形式で解説を生成したり、個人の理解度に合わせた演習問題を作成したりする機能が考えられます。

ECサイトであれば、顧客が探している商品のイメージを文章で伝えると、AIが最適な商品を推薦してくれる対話型の検索機能を提供できます。

また、フィットネスアプリに、ユーザーの目標やその日の体調に合わせてパーソナライズされたトレーニングメニューをAIが自動で生成する機能を搭載することもできるでしょう。

このように、生成AIをサービスの中核に据えることで、他社との差別化を図り、顧客エンゲージメントを高めることができます。

方法9:新人教育・研修

新人教育や社員研修の場面でも、生成AIは効果的な学習ツールとして活用できます。

例えば、新入社員が業務で分からないことがあった際に、気軽に質問できるAIメンターを用意することができます。

このAIには、業務マニュアルや社内ルール、過去のQ&Aなどを学習させておき、新人の疑問に対していつでも丁寧に回答させます。

先輩社員に質問しにくいような初歩的な内容でも、AI相手なら気兼ねなく質問できるというメリットがあります。

また、営業研修においては、AIを顧客役としたロールプレイングシミュレーションが可能です。

様々なタイプの顧客をAIが演じ分けることで、新人は実践的な対話スキルを繰り返し練習できます。

AIからのフィードバックを通じて、自分の強みや弱点を客観的に把握し、効率的にスキルアップを図ることができます。

生成AIを会社で使う導入を成功させる5つのポイント

生成AIを会社に導入し、その効果を最大化するためには、いくつか押さえておくべき重要なポイントがあります。

- 導入目的の明確化と課題の選定

- 目的に合ったツールの選定とアジャイルな開発・導入

- 使用状況を分析しながらデータを学習させる

- セキュリティとガバナンスのルール整備

- 社員研修によるAIリテラシーの向上と利用促進

これらのポイントを無視して導入を進めると、期待した成果が得られない可能性があります。

導入を成功に導くために、一つずつ確認していきましょう。

ポイント1:導入目的の明確化と投資対効果の高い課題の選定

生成AIの導入を成功させるための最初のステップは、「何のために導入するのか」という目的を明確にすることです。

「流行っているから」といった曖昧な理由で導入を進めても、具体的な成果には繋がりません。

「カスタマーサポートの応答時間を30%削減する」「マーケティングコンテンツの作成時間を半分にする」など、具体的で測定可能な目標を設定することが重要です。

目的を明確にしたら、次はその目的を達成するために、どの業務課題に生成AIを適用するのが最も投資対効果が高いかを選定します。

全ての業務に一気に導入しようとすると、コストもかかり、管理も煩雑になります。

まずは、時間や手間がかかっている定型的な業務や、特定の部署が抱える深刻な課題など、スモールスタートで始められる領域を見極め、成功体験を積み重ねていくことが成功への近道です。

ポイント2:目的に合ったツールの選定とアジャイルな開発・導入

生成AIツールには、ChatGPTのように汎用的なものから、特定の業務に特化した専門的なものまで数多く存在します。

設定した導入目的と、対象となる業務の特性に合わせて、最適なツールを選定することが重要です。

自社のセキュリティポリシーを満たしているか、既存のシステムと連携できるか、といった観点も忘れずにチェックしましょう。

また、最初から完璧なシステムを目指すのではなく、まずは最小限の機能でスタートし、現場のフィードバックを取り入れながら改善を繰り返していく「アジャイル」なアプローチが有効です。

実際に使ってもらう中で見えてくる課題や要望は少なくありません。

小規模なトライアル(PoC)を通じて効果を検証し、段階的に適用範囲を広げていくことで、手戻りを少なくし、現場に定着しやすい形で導入を進めることができます。

ポイント3:使用状況を分析しながらデータを学習させる

生成AIの性能は、学習するデータの質と量に大きく依存します。

導入後も、AIの回答精度や利用状況を継続的にモニタリングし、改善していくプロセスが不可欠です。

例えば、社内問い合わせ用のAIチャットボットであれば、どの質問にうまく答えられなかったか、ユーザーがどのようなキーワードで検索しているかといったデータを分析します。

分析結果をもとに、不足している情報をナレッジベースに追加したり、回答の表現を調整したりすることで、AIはより賢く、使いやすいツールへと成長していきます。

また、社内に蓄積されている独自のデータ(過去の企画書、顧客とのメール履歴など)を追加で学習させることで、より自社の業務に特化した、精度の高いアウトプットを生成するAIを育てることも可能です。

導入して終わりではなく、継続的なデータ学習とチューニングが成功の鍵を握ります。

ポイント4:セキュリティとガバナンスのルールを整備する

生成AIを業務で利用する上で、セキュリティとガバナンスの確保は避けて通れない重要な課題です。

特に、顧客情報や機密情報といった社外秘のデータを入力してしまうと、情報漏洩に繋がるリスクがあります。

そのため、どのような情報をAIに入力してはいけないのか、明確なガイドラインを策定し、全社員に周知徹底する必要があります。

また、生成AIが作成したコンテンツの著作権の扱いや、AIの回答に誤りや偏りが含まれていた場合の責任の所在など、法務・倫理的な観点からのルール整備も必要です。

誰が、どのAIツールを、どのような目的で利用できるのかを定める利用規定を作成し、利用状況を管理・監査する体制を構築することが、安全なAI活用のための基盤となります。

専門家の意見も取り入れながら、自社に合ったガバナンス体制を早期に確立することが求められます。

ポイント5:社員研修によるAIリテラシーの向上と利用促進

どれだけ優れたAIツールを導入しても、それを使う社員のリテラシーが低ければ、宝の持ち腐れになってしまいます。

生成AIを効果的に活用するためには、的確な指示(プロンプト)を与えるスキルが不可欠です。

全社員を対象に、生成AIの基本的な仕組みや使い方、効果的なプロンプトの書き方などを学ぶ研修を実施し、組織全体のAIリテラシーを底上げすることが重要です。

また、「AIに仕事が奪われる」といった漠然とした不安を払拭し、AIが業務をサポートしてくれる便利なツールであることを理解してもらうことも利用促進の鍵です。

各部署でAIを活用した業務改善の成功事例を共有したり、気軽に試せる環境を提供したりすることで、社員のポジティブな活用マインドを醸成していくことができます。

一部の専門家だけでなく、全社員がAIを使いこなせるようになることで、組織全体の生産性は飛躍的に向上します。

社員のAIリテラシー向上に役立つ生成AIプロンプト研修について、おすすめのサービスを比較解説した記事もございます。 https://taskhub.jp/useful/generation-ai-prompt-training/

あなたの会社は大丈夫?生成AIで「成長する組織」と「停滞する組織」の境界線

生成AIの導入を検討する多くの企業が、その活用方法に頭を悩ませています。しかし、本当に重要なのはツールの使い方以前の「向き合い方」かもしれません。マサチューセッツ工科大学(MIT)の最近の研究は、AIの使い方次第で、従業員の思考力が著しく低下する可能性を示唆しています。一方で、東京大学をはじめとする研究機関では、AIを思考のパートナーとして活用し、組織全体の能力を引き上げる試みが進んでいます。この記事では、あなたの会社が「停滞する組織」ではなく「成長する組織」となるための、AIとの決定的な向き合い方の違いを、科学的根拠に基づいて解説します。

【警鐘】そのAIの使い方、従業員の「思考停止」を招いていませんか?

「AIが答えを出してくれるから、深く考えなくていい」という風潮が社内に蔓延しているとしたら、それは危険な兆候です。MITの研究によれば、生成AIを用いて文章作成などのタスクを行ったグループは、自力で取り組んだグループに比べて、脳の認知活動が大幅に低下することが明らかになりました。これは「思考のAIへの丸投げ」が起きている証拠に他なりません。この状態が組織に定着すると、以下のようなリスクが現実のものとなります。

課題発見能力の低下:AIが提示した分析結果を鵜呑みにし、その裏にある本質的な課題を見抜く力が衰えます。

組織知の陳腐化:楽に得た情報やノウハウは組織に根付かず、社員個々のスキルとして蓄積されません。

イノベーションの枯渇:脳が自ら新しいアイデアを生み出すことをやめ、「指示待ち」の文化が醸成されます。

便利なツールに依存するあまり、組織として最も重要な「自ら考え、価値を創造する力」が、知らず知らずのうちに蝕まれていくのです。

引用元:

マサチューセッツ工科大学の研究チームによる調査で、大規模言語モデル(LLM)を利用したライティングタスクでは、人間の認知負荷が有意に減少することが示されました。これは、AI支援が思考プロセスの一部を代替していることを示唆しています。(Shmidman, A., Sciacca, B., et al. “Does the use of large language models affect human cognition?” 2024年)

【実践】AIを「組織の知能」に変える3つの活用法

では、「成長する組織」は、生成AIをどのように活用しているのでしょうか。答えは、AIを「答えを出す機械」ではなく、「組織の思考を深める触媒」として位置付けている点にあります。ここでは、今日から組織で実践できる3つの賢い活用法を紹介します。

活用法①:最強の「戦略ブレストパートナー」にする

優れた戦略には、多角的な視点からの検討が不可欠です。そこで、生成AIに「あえて批判的な視点を持つコンサルタント」の役割を与えましょう。

魔法のプロンプト例:

「弊社の新事業企画(内容を記述)について、あなたが競合企業の優秀な経営戦略コンサルタントだったら、どのような致命的な欠陥を指摘しますか?最も厳しい視点で3つ挙げてください。」

これにより、内部の人間だけでは気づきにくい戦略上の盲点やリスクを洗い出し、計画の精度を飛躍的に高めることができます。

活用法②:あえて「新入社員」として育てる

組織内の専門知識や暗黙知を形式知化し、共有することは重要な課題です。そこで、生成AIを「何も知らない新入社員」と見立て、各部署のエース社員が教育係になってみましょう。

魔法のプロンプト例:

「今から弊社の『(専門的な業務やノウハウ)』について説明します。あなたは今日配属されたばかりの新入社員です。私の説明で少しでも理解できない点があれば、どんな些細なことでも遠慮なく質問してください。」

AIからの素朴な質問に答えるプロセスを通じて、ベテラン社員は自身の知識を体系的に整理でき、質の高いマニュアルや研修コンテンツを効率的に作成できます。

活用法③:アイデアを無限に拡張する「発想の起爆剤」にする

ゼロから「新しい企画を考えて」とAIに丸投げするのは、組織の創造性を低下させるだけです。そうではなく、AIを自社の持つアセットやアイデアを化学反応させるための「起爆剤」として使いましょう。

魔法のプロンプト例:

「弊社は『(自社の強みや技術)』を持っています。最近の市場トレンドは『A』『B』『C』です。これらの要素を掛け合わせて、これまでにない新しいサービスや商品のアイデアを5つ提案してください。それぞれのアイデアには、ターゲット顧客と簡単な収益モデルも含めてください。」

AIが提示する意外な組み合わせをヒントに、最終的なビジネスモデルを人間が磨き上げる。この協業こそが、組織のイノベーションを加速させます。

まとめ

企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。

しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。