「自社に生成AIを導入したいけど、何から始めればいいかわからない…。」

「情報漏洩のリスクが怖くて、なかなか導入に踏み切れない。」

こういった悩みを抱える企業担当者の方も多いのではないでしょうか?

本記事では、生成AI導入支援サービスの役割やメリット・デメリット、費用相場から、失敗しないための選び方までを網羅的に解説します。

さらに、2025年最新のおすすめサービス15選を目的別に徹底比較しました。

生成AIの導入を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。

話題の「生成AI」の基礎と注目の生成AI導入支援

近年、ビジネスシーンで大きな注目を集めている生成AIですが、その導入と活用をサポートする「生成AI導入支援サービス」も増えています。

ここでは、まず基本となる2つのポイントを解説します。

- そもそも生成AIとは?

- 生成AI導入支援サービスとは?

それぞれの内容を理解し、自社で導入を検討する際の土台となる知識を身につけましょう。

そもそも生成AIとは?

生成AI(Generative AI)とは、テキスト、画像、音声、プログラムコードなど、新しいオリジナルのコンテンツを生成する能力を持つ人工知能の一種です。

大量のデータを学習することで、データの中に存在するパターンや構造を理解し、それに基づいて新たなアウトプットを生み出します。

代表的な例としては、人間のように自然な対話ができるChatGPTや、指示した内容に沿った画像を生成するStable Diffusionなどがあります。

業務の自動化や効率化、新たなアイデアの創出など、ビジネスにおける様々なシーンでの活用が期待されています。

企業でのChatGPT導入について、料金、セキュリティ、活用事例などを網羅的に解説した記事はこちらです。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/chatgpt-for-companies/

生成AI導入支援サービスとは?役割と依頼できること

生成AI導入支援サービスとは、企業が生成AIをスムーズかつ安全に導入し、事業活動で効果的に活用できるよう専門的な支援を提供するサービスです。

AIに関する専門知識やノウハウが不足している企業に代わって、戦略の立案から環境構築、運用、社内教育までをトータルでサポートします。

主な役割は、企業の課題やニーズをヒアリングし、最適なAIソリューションを提案・構築することです。

具体的には、セキュリティを確保した専用環境の構築、特定の業務に特化したAIモデルの開発、社員向けの研修プログラムの実施などを依頼できます。

企業が生成AI導入支援を依頼するメリット・デメリット

専門家の力を借りることで、自社だけで導入を進めるよりも多くの利点がありますが、一方で考慮すべき点も存在します。

ここでは、生成AI導入支援を依頼する際のメリットとデメリットを詳しく解説します。

- メリット:自社の課題に合った最適な環境を構築できる

- メリット:セキュリティリスクを軽減し安全に運用できる

- メリット:導入後の活用まで一貫したサポートを受けられる

- デメリット:コンサルティングや開発に高額な費用がかかる

これらの点を比較検討し、自社にとって導入支援サービスが本当に必要かを見極めましょう。

メリット:自社の課題に合った最適な環境を構築できる

生成AI導入支援サービスを利用する最大のメリットは、自社の個別具体的な課題や業務フローに合わせた最適なAI環境を構築できる点です。

専門家が現状の業務を分析し、「どの業務をAIで効率化できるか」「どのようなデータが必要か」といった点を明確にしてくれます。

その上で、目的に合ったAIモデルの選定や、必要な機能のカスタマイズを行ってくれるため、既製品のツールを導入するだけでは実現できない、自社だけの業務効率化ソリューションを手に入れることが可能です。

結果として、導入後のミスマッチを防ぎ、投資対効果を最大化できます。

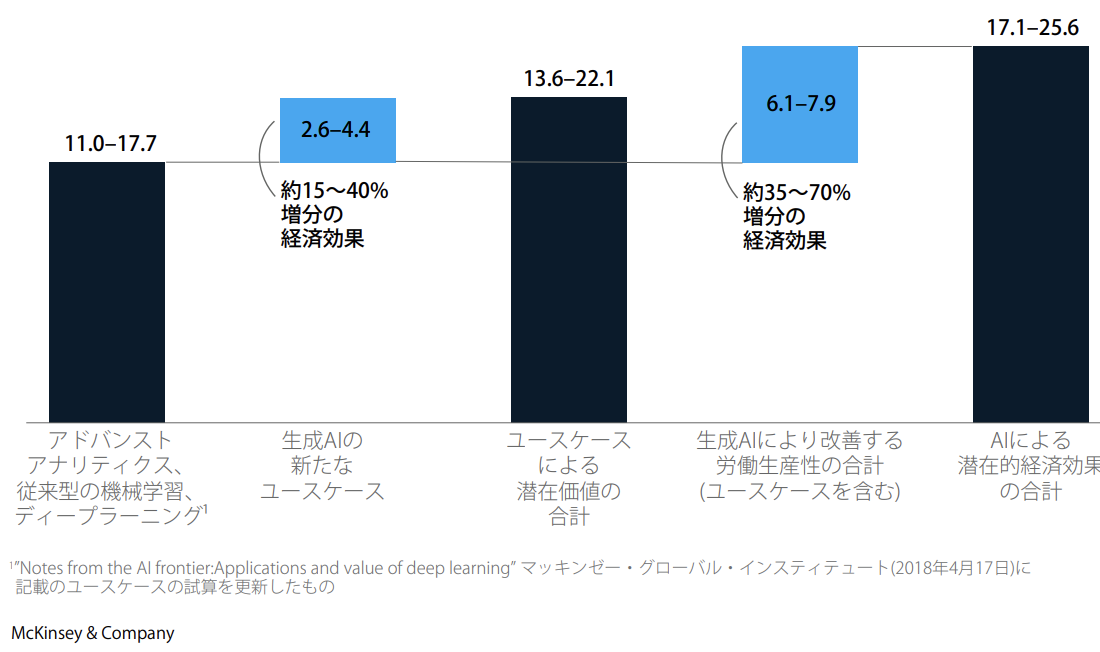

こちらは生成AIが年間で最大4.4兆ドルの経済価値を生み出す可能性を分析したMcKinsey & Companyのレポートです。合わせてご覧ください。 https://www.mckinsey.com/jp/~/media/mckinsey/locations/asia/japan/our%20insights/the_economic_potential_of_generative_ai_the_next_productivity_frontier_colormama_4k.pdf

メリット:セキュリティリスクを軽減し安全に運用できる

生成AIの業務利用において、多くの企業が懸念するのが情報漏洩などのセキュリティリスクです。

特に、ChatGPTのようなパブリックなサービスに機密情報を入力すると、そのデータがAIの学習に使われ、外部に流出する可能性があります。

導入支援サービスでは、企業のセキュリティポリシーに基づき、データを外部に送信しないクローズドな環境(プライベートクラウドやオンプレミス)を構築します。

IPアドレス制限やアクセスログの監視といった高度なセキュリティ対策を講じることで、社員が安心して生成AIを利用できる環境を整備できます。

メリット:導入後の活用まで一貫したサポートを受けられる

生成AIは導入して終わりではなく、全社的に活用されて初めてその真価を発揮します。

導入支援サービスでは、ツールの提供だけでなく、導入後の定着化までを見据えた一貫したサポートが受けられます。

例えば、社員向けの基本的な使い方に関する研修や、より高度な活用を促すためのプロンプトエンジニアリング講座、定期的な活用状況のレポーティングや改善提案などが提供されます。

伴走型の支援を受けることで、AIを使いこなせる人材を育成し、継続的な業務改善へと繋げることが可能です。

生成AIプロンプト研修のおすすめサービスや選び方、料金、活用事例を徹底比較した記事です。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/generation-ai-prompt-training/

デメリット:コンサルティングや開発に高額な費用がかかる

専門的な知見を持つコンサルタントやエンジニアによる支援を受けるため、相応のコストがかかる点はデメリットと言えます。

特に、独自のAIモデルを開発したり、既存のシステムと複雑な連携を行ったりする場合には、数百万から数千万円規模の費用が必要になることも少なくありません。

ただし、近年では比較的手頃な価格で始められるSaaS型の支援サービスも増えています。

自社の予算や達成したい目的に合わせて、費用対効果を慎重に見極めることが重要です。

複数の会社から見積もりを取り、サービス内容と費用を比較検討することをおすすめします。

気になる生成AI導入支援の費用相場と料金体系

生成AI導入支援を検討する上で、最も気になるのが費用でしょう。

ここでは、導入支援にかかる費用の内訳と、一般的な料金体系について解説します。

- フェーズ別の費用内訳

- 報酬形態の種類

これらの情報を参考に、自社の予算計画を立ててみましょう。

フェーズ別の費用内訳

生成AI導入支援の費用は、プロジェクトの進行フェーズごとに発生するのが一般的です。

まず、導入初期の「PoC(概念実証)」フェーズでは、小規模な環境でAIの有効性を検証するため、数十万円から数百万円程度の費用がかかります。

次に、本格的な「導入・開発」フェーズでは、SaaS型なら月額数万円から、独自の環境を構築するオンプレミス型では数百万円から数千万円が必要になることもあります。

導入後の「運用・保守」フェーズでは、システムの維持管理やサポート費用として、月額数万円から数十万円が継続的に発生します。

報酬形態の種類(レベニューシェア・固定報酬など)

報酬形態にはいくつかの種類があります。

最も一般的なのは、プロジェクト全体や特定の作業範囲に対してあらかじめ決められた金額を支払う「固定報酬型」です。

予算の見通しが立てやすいメリットがあります。

その他、コンサルタントやエンジニアの稼働時間に応じて費用が発生する「タイムアンドマテリアル(準委任)型」や、AI導入によって得られた利益の一部を報酬として支払う「レベニューシェア型」などがあります。

プロジェクトの性質や規模に応じて、最適な報酬形態を選択することが重要です。

【3タイプ別】生成AI導入支援で構築できる環境

生成AI導入支援サービスを通じて構築できる環境は、大きく分けて3つのタイプがあります。

それぞれの特徴を理解し、自社のセキュリティ要件やカスタマイズの自由度、予算に合わせて最適なタイプを選びましょう。

- SaaS型:既存サービスをセキュアに利用

- オンプレミス型:自社専用環境をフルカスタマイズ

- ハイブリッド型:SaaSとオンプレミスの利点を両立

ここでは、各タイプがどのような企業に適しているかを解説します。

SaaS型:既存サービスをセキュアに利用

SaaS型は、Azure OpenAI Serviceなどのクラウド上で提供されている生成AIサービスを、セキュリティが確保された状態で利用する形態です。

ベンダーが提供するプラットフォームを通じてアクセスするため、自社でサーバーを構築・管理する必要がなく、比較的低コストかつ短期間で導入を開始できるのが大きなメリットです。

入力したデータがAIの再学習に使われることを防ぐ設定がされているため、情報漏洩のリスクを抑えつつ、手軽に生成AIの活用を始めたい企業に適しています。

まずはスモールスタートで試してみたいという場合に最適です。

オンプレミス型:自社専用環境をフルカスタマイズ

オンプレミス型は、自社のサーバー内に生成AIの実行環境を構築する形態です。

全てのデータを社内ネットワークで完結させられるため、非常に高いセキュリティレベルを確保できます。

金融機関や医療機関など、特に厳格なデータ管理が求められる業界で採用されることが多いです。

また、自社の業務に合わせてAIモデルを細かくチューニングしたり、独自の機能を追加したりと、カスタマイズの自由度が非常に高い点も特徴です。

ただし、初期投資や運用コストが高額になる傾向があるため、十分な予算と専門知識が必要となります。

ハイブリッド型:SaaSとオンプレミスの利点を両立

ハイブリッド型は、SaaS型とオンプレミス型の両方の利点を組み合わせた形態です。

例えば、機密性の高いデータはオンプレミス環境で処理し、一般的な業務での利用はSaaS型のサービスを活用するといった使い分けが可能です。

セキュリティ要件と利便性、コストのバランスを取りたい企業に最適な選択肢と言えます。

業務内容に応じて柔軟な構成が組めるため、全社的なAI活用を目指す多くの企業にとって、現実的で効果的なアプローチとなるでしょう。

ただし、環境が複雑になるため、しっかりとした運用設計が求められます。

生成AI導入支援サービスの基本的な導入フロー

生成AI導入支援サービスを利用する場合、どのような流れでプロジェクトが進んでいくのでしょうか。

ここでは、一般的な導入フローを5つのステップに分けて解説します。

- ステップ1:ヒアリング・課題の特定

- ステップ2:導入計画・要件定義

- ステップ3:環境構築・開発

- ステップ4:導入・社内教育

- ステップ5:運用・保守・改善提案

この流れを把握しておくことで、導入支援会社とのコミュニケーションがスムーズになります。

ステップ1:ヒアリング・課題の特定

まず初めに、導入支援会社のコンサルタントが企業の担当者にヒアリングを行い、現状の業務内容や課題、生成AIに期待することなどを詳しく聞き取ります。

この段階で、「どのような業務を効率化したいのか」「最終的にどのような状態を目指すのか」といった目的を明確にすることが非常に重要です。

ヒアリングを通じて、企業のビジネスモデルや業務プロセスへの理解を深め、生成AIを活用することで解決可能なたたき台となる課題を特定します。

この初期段階でのすり合わせが、プロジェクト全体の成功を左右します。

ステップ2:導入計画・要件定義

課題が特定されたら、次はその解決に向けた具体的な計画を立てる「要件定義」のフェーズに移ります。

どのAIモデルを利用するのか、どのような機能を実装するのか、セキュリティ要件はどうするか、といったシステムの仕様を詳細に決定していきます。

同時に、開発スケジュールやプロジェクト体制、投資対効果(ROI)の試算なども含んだ導入計画書が作成されます。

この計画書をもとに、企業と導入支援会社の間で最終的な合意形成を行い、プロジェクトが正式にスタートします。

ステップ3:環境構築・開発

要件定義で決定した仕様に基づき、エンジニアが実際のAI環境の構築や開発作業に着手します。

SaaS型の場合は、必要な設定やアカウントの準備を行い、オンプレミス型の場合は、サーバーの設置からソフトウェアのインストール、ネットワーク設定などを行います。

独自の機能が必要な場合は、プログラミングによる開発もこのステップで行われます。

開発途中で定期的に進捗報告やデモンストレーションが行われ、要件との間に齟齬がないかを確認しながら進めていくのが一般的です。

ステップ4:導入・社内教育

開発したシステムのテストが完了し、品質が担保されたら、いよいよ実際の業務環境への導入(デプロイ)が行われます。

まずは一部の部署で先行導入し、効果を検証しながら段階的に全社へ展開していくケースが多いです。

導入と並行して、従業員がAIをスムーズに使いこなせるようにするための社内教育も実施されます。

基本的な操作方法のトレーニングや、業務に役立つプロンプトの作成方法、利用する上での注意点などを学ぶワークショップなどが開催されます。

ステップ5:運用・保守・改善提案

システム導入後は、安定的に稼働させるための運用・保守フェーズに入ります。

システムの監視や障害発生時の対応、定期的なアップデートなどを行い、常に最適な状態を保ちます。

また、利用者からの問い合わせに対応するヘルプデスクが設置されることもあります。

さらに、導入支援会社はシステムの利用状況や生成されるアウトプットを分析し、より効果的な活用方法や新たな活用シーンの提案といった改善活動を継続的に行います。

これにより、企業は生成AIの価値を最大限に引き出すことができます。

失敗しない生成AI導入支援会社の選び方【5つのポイント】

数多くの生成AI導入支援会社の中から、自社に最適な一社を見つけるためには、どのような点に注目すればよいのでしょうか。

ここでは、会社選びで失敗しないための5つの重要なポイントを解説します。

- 対応範囲は自社のニーズと合っているか

- 専門知識と豊富な実績・事例があるか

- 導入後のサポート体制は手厚いか

- セキュリティ対策は万全か

- 費用対効果が見合っているか

これらのポイントを一つずつ確認し、総合的に判断することが成功への鍵となります。

対応範囲は自社のニーズと合っているか

導入支援会社によって、提供しているサービスの範囲は異なります。

戦略立案の上流工程から開発、運用まで一貫して対応できる会社もあれば、特定の領域(例えば環境構築のみ)に特化している会社もあります。

自社が「何に困っていて、どこまで支援してほしいのか」を明確にし、そのニーズに合致したサービスを提供している会社を選びましょう。

例えば、社内にAIの知見が全くない場合は、企画段階から伴走してくれるコンサルティング力の高い会社が適しています。

逆に、明確な開発要件が決まっている場合は、技術力に強みを持つ会社が良いでしょう。

専門知識と豊富な実績・事例があるか

生成AIは技術の進化が非常に速い分野であるため、常に最新の技術動向や専門知識をキャッチアップしている会社を選ぶことが重要です。

特定のクラウドプラットフォーム(AWS, Azure, Google Cloudなど)に関する深い知識や、AIモデルに関する専門性を保有しているかを確認しましょう。

また、これまでの導入実績や具体的な成功事例も重要な判断材料になります。

特に、自社と同じ業界や類似の課題を持つ企業への導入実績があれば、より実践的で効果的な提案が期待できます。

公式サイトで公開されている導入事例を確認したり、直接問い合わせてみたりすると良いでしょう。

導入後のサポート体制は手厚いか

生成AIは導入して終わりではなく、継続的に活用していく中で様々な疑問や問題が発生します。

そのため、導入後のサポート体制が充実しているかどうかは非常に重要なポイントです。

システムにトラブルが発生した際の対応窓口はもちろん、ツールの使い方に関する質問に答えてくれるヘルプデスクの有無や、定期的な活用促進のミーティングなど、どのようなサポートが提供されるのかを事前に確認しておきましょう。

手厚いサポート体制がある会社を選べば、導入後も安心してAI活用を進めることができます。

セキュリティ対策は万全か

企業の機密情報を扱う以上、セキュリティ対策は最も重要視すべき項目の一つです。

どのようなセキュリティ技術を用いて情報漏洩リスクを防いでいるのか、具体的な対策について詳しく説明を求めましょう。

例えば、通信の暗号化、厳格なアクセス権限管理、データの保管場所、第三者機関によるセキュリティ認証(ISO27001など)の取得状況などを確認します。

企業のセキュリティポリシーに準拠した、信頼性の高い環境を構築できる会社を選ぶことが不可欠です。

費用対効果が見合っているか

提供されるサービス内容に対して、提示された費用が妥当であるか、つまり費用対効果が見合っているかを慎重に判断する必要があります。

単に料金の安さだけで選ぶのではなく、その費用でどこまでの成果が期待できるのかを総合的に評価しましょう。

複数の会社から見積もりを取り、サービス内容、サポート体制、実績などを多角的に比較検討することが重要です。

導入によって見込まれる業務効率化の効果やコスト削減額を試算し、支払う費用に見合うリターンが得られるかを検討することで、最適な投資判断ができます。

【目的別】最適な生成AI導入支援サービスの選び方

自社の目的によって、選ぶべき生成AI導入支援サービスは変わってきます。

ここでは、代表的な4つの目的に対して、それぞれどのような特徴を持つサービスが適しているかを解説します。

- すぐに利用できる環境をクイックに構築したい

- 自社の要件に合わせて細かくカスタマイズしたい

- 社内での業務活用や定着を重視したい

- 情報漏洩などのリスク対策を徹底したい

自社の優先順位を明確にし、それに合ったサービスを見つけましょう。

すぐに利用できる環境をクイックに構築したい

「とにかく早く生成AIを試してみたい」「長期間の導入プロジェクトは避けたい」という企業には、SaaS型の導入支援サービスがおすすめです。

クラウドベースで提供されるため、サーバーの構築などが不要で、契約後すぐに利用を開始できるケースが多くあります。

特に、既存のChatGPTなどを安全に利用するための環境がパッケージ化されているサービスは、導入までのリードタイムが短く、手軽に始めることができます。

まずは特定の部署でスモールスタートし、効果を見ながら全社展開を検討したい場合に最適な選択肢です。

自社の要件に合わせて細かくカスタマイズしたい

「自社の基幹システムと連携させたい」「業界特有の専門用語を学習させた専用AIを作りたい」など、独自の要件に合わせて細かくカスタマイズしたい場合には、開発力や技術力の高い導入支援会社を選ぶ必要があります。

オンプレミス型やハイブリッド型の環境構築に対応できる会社が候補となります。

こうした会社は、企業の個別ニーズに応じたAIモデルのファインチューニングや、独自のアプリケーション開発を得意としています。

これまでの開発実績や、対応可能な技術範囲などを詳しく確認し、自社の複雑な要求に応えられるだけの技術力があるかを見極めましょう。

社内での業務活用や定着を重視したい

ツールの導入だけでなく、社員がAIを使いこなし、業務改善に繋げることを重視する企業には、コンサルティングや教育・研修プログラムが充実しているサービスが適しています。

技術的な支援だけでなく、ビジネス視点での活用提案や、組織への定着化支援に強みを持つ会社を選びましょう。

例えば、定期的なワークショップの開催、利用状況の分析とフィードバック、優れた活用事例の社内共有など、導入後のフォローが手厚いサービスが望ましいです。

企業のDX推進を組織文化の変革からサポートしてくれるような、伴走型の支援を提供している会社が理想的です。

情報漏洩などのリスク対策を徹底したい

金融、医療、法務など、特に機密性の高い情報を取り扱う業界や、企業のセキュリティポリシーが非常に厳しい場合には、セキュリティ対策を最優先に考える必要があります。

オンプレミス環境の構築実績が豊富であったり、高度なセキュリティソリューションを提供していたりする会社を選びましょう。

自社の閉域網内にAI環境を構築できるか、IPアドレス制限や多要素認証などのアクセス制御機能が充実しているか、といった点を重点的に確認します。

セキュリティ専門のコンサルタントが在籍し、リスクアセスメントから支援してくれるような会社であれば、より安心して導入を進めることができます。

【2025年最新】おすすめの生成AI導入支援サービス15選を徹底比較

ここからは、2025年最新のおすすめ生成AI導入支援サービスを15社厳選してご紹介します。

各社の特徴や強みを比較し、自社に最適なサービスを見つけるための参考にしてください。

- 1.クラスメソッド株式会社「AI-Starter」

- 2.アイレット株式会社「cloudpack 生成AI導入・活用支援サービス」

- 3.株式会社BeeX「生成AI環境構築支援サービス」

- 4.TIS株式会社「生成AI導入支援サービス」

- 5.GMOコネクト株式会社「生成AI導入支援チーム」

- 6.株式会社セゾンテクノロジー「Enterprise向け 生成AI導入支援サービス」

- 7.株式会社ベルテクス・パートナーズ「生成AI活用支援」

- 8.株式会社GRCS「生成AIセキュリティリスクマネジメント支援」

- 9.株式会社ブルートーン「AI Going 環境構築」

- 10.NOVEL株式会社「生成AIコンサルティング」

- 11.株式会社エクサウィザーズ

- 12.malna株式会社

- 13.株式会社メンバーズ「生成AI活用支援」

- 14.ナイル株式会社「生成AIコンサルティング」

- 15.株式会社キカガク「生成AI導入支援サービス」

1.クラスメソッド株式会社「AI-Starter」

クラスメソッドの「AI-Starter」は、AWSを活用した生成AIの導入支援サービスです。

PoC(概念実証)から本格導入、運用までをワンストップでサポートします。

同社はAWSの最上位パートナーであり、AWSの豊富なサービスを組み合わせた最適なアーキテクチャの提案に強みを持っています。

セキュアな環境でChatGPTなどを利用したい企業や、AWS基盤でのAI活用を検討している企業におすすめです。

豊富な技術ブログも参考になります。

2.アイレット株式会社「cloudpack 生成AI導入・活用支援サービス」

アイレットは、クラウドの導入・運用支援を手掛けるcloudpack事業を主軸としており、そのノウハウを活かした生成AI導入支援を提供しています。

AWS、Google Cloud、Azureの主要3大クラウドに対応しており、マルチクラウド環境での構築が可能です。

企業の課題ヒアリングから要件定義、インフラ構築、アプリケーション開発、保守運用までトータルで支援します。

既存のクラウド環境を活かしながら、柔軟に生成AIを導入したい企業に適しています。

24時間365日の保守運用体制も魅力です。

3.株式会社BeeX「生成AI環境構築支援サービス」

BeeXは、企業の基幹システムであるSAPに強みを持つ会社で、その知見を活かした生成AI環境構築支援を提供しています。

特にMicrosoft Azure上でのセキュアなChatGPT利用環境の構築を得意としています。

既存のシステムやデータと連携させ、より高度な業務効率化を目指す企業に最適です。

テンプレート化された導入パッケージにより、最短5営業日で環境を提供できるスピード感も特徴です。

企業のITインフラ全体を理解した上での提案が期待できます。

4.TIS株式会社「生成AI導入支援サービス」

TISは、大手システムインテグレーターとして長年の実績を持つ企業です。

その総合力を活かし、企業の課題解決に向けた生成AIの導入をコンサルティングから開発、運用まで一気通貫で支援します。

特定の製品に縛られず、様々なAI技術の中から最適なものを組み合わせて提案する「AIマルチベンダー」であることが強みです。

大規模なシステム連携や、業界特有の複雑な要件にも対応できる高い技術力を持っています。

信頼と実績を重視する企業におすすめです。

5.GMOコネクト株式会社「生成AI導入支援チーム」

GMOコネクトは、中堅・中小企業向けに特化した生成AI導入支援を提供しています。

「生成AI導入支援チーム」が、月額料金で企業のAI活用をサポートします。

比較的手頃な価格で、プロンプト作成の代行や活用方法のレクチャー、定例会での改善提案など、伴走型の支援を受けられるのが特徴です。

「何から手をつけていいかわからない」「専任の担当者を置く余裕がない」といった中小企業にとって、心強いパートナーとなるでしょう。

6.株式会社セゾンテクノロジー「Enterprise向け 生成AI導入支援サービス」

セゾンテクノロジーは、Azure OpenAI Serviceを活用したエンタープライズ向けの生成AI導入支援を行っています。

長年培ってきたシステム開発のノウハウと、高いセキュリティ意識に基づいた環境構築が強みです。

特に、データ連携ミドルウェア「HULFT」との連携により、社内の様々なデータを安全にAIで活用するソリューションを提供しています。

既存のデータ資産を有効活用し、DXを加速させたい大企業に適したサービスです。

7.株式会社ベルテクス・パートナーズ「生成AI活用支援」

ベルテクス・パートナーズは、戦略コンサルティングファームであり、ビジネス視点からの生成AI活用支援に強みを持っています。

単なるツール導入ではなく、AIを活用してどのようにビジネスモデルを変革していくか、という上流工程から支援します。

新規事業の創出や、全社的な業務改革など、経営課題の解決に直結するAI活用を目指す企業に最適です。

技術とビジネスの両面から、実現性の高い戦略を策定し、実行までをサポートします。

8.株式会社GRCS「生成AIセキュリティリスクマネジメント支援」

GRCSは、ガバナンス、リスク、コンプライアンスの専門家集団であり、生成AIの導入に伴うセキュリティリスク管理に特化した支援サービスを提供しています。

AI利用ガイドラインの策定や、情報漏洩を防ぐためのシステム的な対策、従業員への教育などをサポートします。

「安全にAIを使える社内体制を構築したい」「規制や法律を遵守できているか不安」といった課題を持つ企業におすすめです。

守りの側面から生成AI活用を推進し、企業の持続的な成長を支えます。

9.株式会社ブルートーン「AI Going 環境構築」

ブルートーンは、Microsoft 365やAzureの活用支援に強みを持つ企業です。

その専門性を活かし、Azure OpenAI Serviceを利用したセキュアなAIチャット環境「AI Going」の構築サービスを提供しています。

最短1週間という短期間で導入が可能で、すぐに利用を開始できるのが魅力です。

普段からMicrosoft製品を利用している企業であれば、既存の環境と親和性が高く、スムーズな導入が期待できます。

手軽に始められるPoCプランも用意されています。

10.NOVEL株式会社「生成AIコンサルティング」

NOVELは、AI開発とコンサルティングを専門とする企業です。

最新の論文や技術動向を常にキャッチアップしており、高度な技術力を背景にした提案が可能です。

特に、独自のAIモデル開発や、特定のタスクに特化したファインチューニングなど、技術的な難易度の高い要望に応えることができます。

最先端のAI技術を自社の競争力に繋げたい、技術志向の強い企業に適しています。

11.株式会社エクサウィザーズ

エクサウィザーズは、「AIを用いた社会課題解決」をミッションに掲げる企業です。

自社開発のAIプロダクトと、専門家によるコンサルティングを組み合わせて、企業のDXを支援します。

特に、独自のLLM(大規模言語モデル)を開発しており、これを活用した業界特化型のソリューション提供に強みがあります。

医療、介護、金融など、専門性の高いドメイン知識が求められる分野でのAI活用を検討している企業にとって、頼れるパートナーとなるでしょう。

12.malna株式会社

malnaは、生成AIの導入から活用、内製化までをワンストップで支援するコンサルティングサービスを提供しています。

代表的なサービス「Prompt Hub」は、安全な環境でChatGPTを利用できるだけでなく、社内で優れたプロンプトを共有・管理できる機能が特徴です。

単にAIを使うだけでなく、「AIを使いこなす文化」を社内に醸成したい企業に最適です。

プロンプトエンジニアリングの研修なども充実しており、社員のAIリテラシー向上に貢献します。

13.株式会社メンバーズ「生成AI活用支援」

メンバーズは、デジタルクリエイターの人材派遣やマーケティング支援を手掛ける企業です。

その知見を活かし、企業のマーケティング活動における生成AIの活用支援に力を入れています。

Webサイトのコンテンツ制作、広告クリエイティブの生成、SNS投稿文の作成など、マーケティング業務の効率化・高度化をサポートします。

デジタルマーケティング部門の生産性を向上させたい企業にとって、非常に実践的な支援が期待できます。

14.ナイル株式会社「生成AIコンサルティング」

ナイルは、SEOコンサルティングやコンテンツマーケティングで豊富な実績を持つ企業です。

そのノウハウを活かし、コンテンツ制作の効率化を中心とした生成AIコンサルティングを提供しています。

SEOに強い記事コンテンツの大量生成や、既存コンテンツのリライトなど、オウンドメディア運営の課題を解決します。

Webマーケティングに注力しており、コンテンツ制作の量と質を両立させたい企業に最適なサービスです。

15.株式会社キカガク「生成AI導入支援サービス」

キカガクは、AIやデータサイエンスに特化した教育事業で知られる企業です。

その高い教育ノウハウを活かし、企業のAI人材育成と内製化支援に強みを持つ導入支援サービスを提供しています。

ツールの導入だけでなく、社員が自らAIを活用して課題解決できるようになることをゴールとしています。

将来的にAI活用を自社で推進していきたい、社員のスキルアップを重視する企業におすすめです。

生成AI導入、「成功する企業」と「失敗で終わる企業」の分岐点

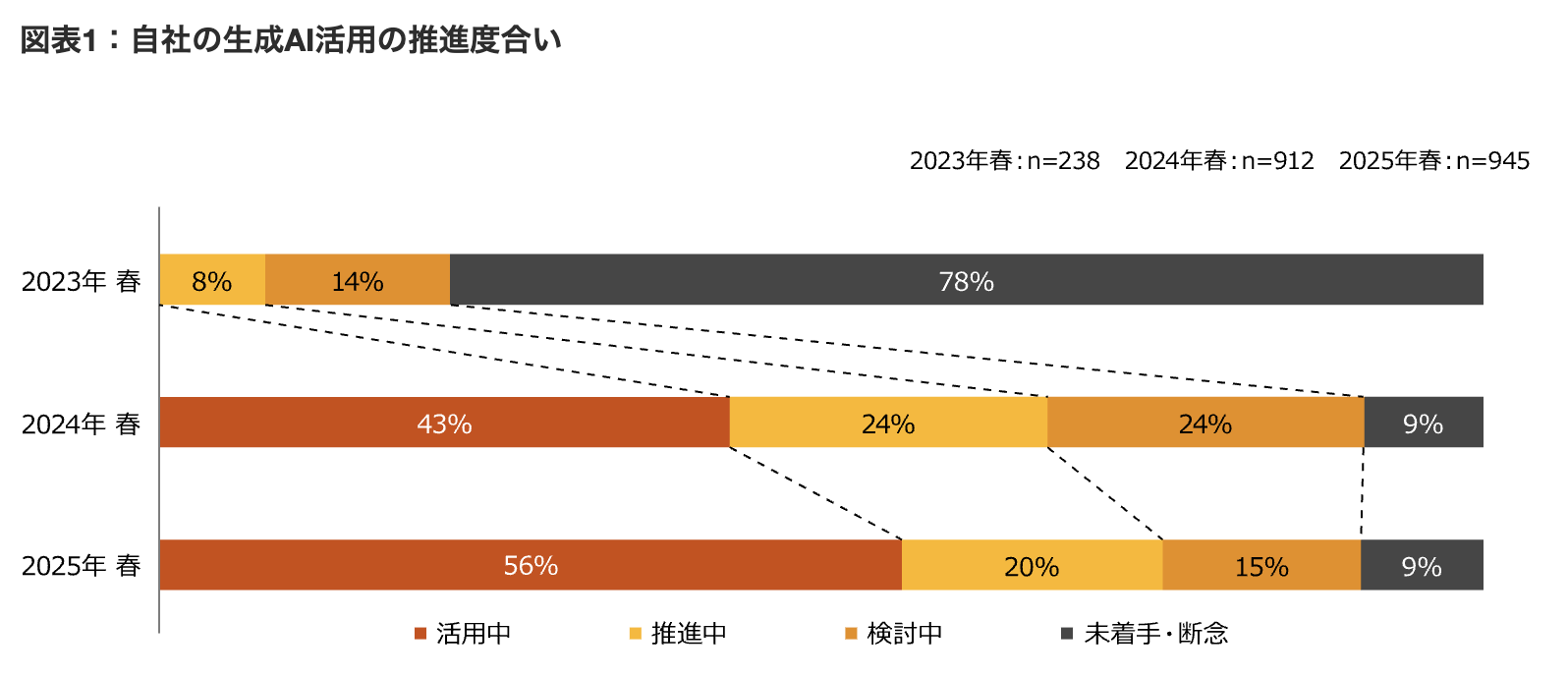

多くの企業が生成AIの導入に乗り出していますが、その成果は大きく二極化しています。「とりあえずChatGPTを導入したものの、誰も使わなくなり形骸化してしまった」という話は、決して珍しいことではありません。PwCの調査によると、日本の生成AI導入率は56%と他国と遜色ない一方、「期待を上回る成果」を実感している企業はわずか13%に留まっています。なぜ、これほどまでに差が生まれてしまうのでしょうか。この記事では、失敗する企業に共通する「3つの罠」と、成功企業が実践するアプローチについて、具体的なデータと共に解説します。

多くの企業が陥る「生成AI導入の罠」

生成AIの導入が失敗に終わる企業には、共通した特徴が見られます。それは、「目的の欠如」「現場の無視」「リスク管理の甘さ」の3つです。

- 目的が「AI導入」そのものになっている:「競合もやっているから」といった曖ざいな理由で導入を進め、具体的な業務課題の解決という視点が欠けているケースです。JUAS(日本情報システム・ユーザー協会)の調査でも、導入効果を測定できていない企業が60%にのぼることが指摘されており、目的が不明確なままでは投資対効果を判断できず、プロジェクトは頓挫してしまいます。

- 現場の業務を理解していない:経営層やIT部門だけで導入を進め、実際にAIを使う現場の従業員の意見を聞かないパターンです。現場の業務プロセスに合わないツールを導入しても、「かえって手間が増えた」「使い方がわからない」と敬遠され、結局誰も使わないという結果を招きます。

- セキュリティリスクを軽視している:利便性を優先するあまり、社員が個人アカウントで機密情報を入力してしまうなど、情報漏洩のリスク管理が後回しになっているケースです。一度情報が流出すれば、企業の信用は大きく損なわれます。安全な利用環境の構築と、明確なガイドラインの策定は不可欠です。

引用元:

PwC Japanグループ「生成AIに関するグローバル実態調査2025(日本分析版)」

一般社団法人 日本情報システム・ユーザー協会(JUAS)「企業IT動向調査2025(速報値)」

こちらは本文中で引用した、PwCによる「生成AIに関するグローバル実態調査2025(日本分析版)」です。合わせてご覧ください。 https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/thoughtleadership/generative-ai-survey2025.html

成功企業が実践する「導入支援」の賢い使い方

一方で、生成AIを成果に繋げている企業は、技術の導入をゴールにしていません。彼らはAIを「課題解決のための手段」と明確に位置づけ、そのために外部の専門家の知見をうまく活用しています。具体的には、以下のようなアプローチを取っています。

- 「課題の特定」から専門家と並走する:自社のどの業務にAIを適用すれば最も効果が出るのか、その目利きを専門家と共に行います。現状の業務フローを分析し、具体的な効率化の目標値や費用対効果を算出した上で、最適なツール選定と導入計画を策定します。

- 「現場が使える」セキュアな環境を構築する:単にツールを提供するだけでなく、企業のセキュリティポリシーに準拠した安全な環境を構築します。その上で、現場の従業員が直感的に使えるようなインターフェースの整備や、実際の業務に即した活用方法のレクチャーを行い、利用のハードルを下げます。

- 「文化の醸成」までサポートを依頼する:導入後の活用状況を分析し、改善提案を行うなど、継続的なサポートを受けます。定期的な研修会や、優れた活用事例の共有会などを通じて、一部の社員だけでなく、組織全体でAIを使いこなす文化を醸成していくのです。

生成AIの導入は、もはやIT部門だけの課題ではありません。ビジネスの成果に繋げるためには、経営層、現場、そして外部の専門家が一体となり、明確な目的意識を持ってプロジェクトを推進することが成功の鍵となります。

まとめ

企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。

しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。