「Google Opalっていう新しいAIツールが出たらしいけど、具体的に何ができるの?」

「チャットでアプリが作れるって聞いたけど、プログラミング知識がなくても本当に使える?」

こういった疑問を持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、Google Opalの基本的な特徴から、具体的な使い方、料金プラン、日本での利用方法について詳しく解説しました。

さらに、実際の活用事例や、Difyなどの類似ツールとの違いについても触れています。

AIを活用したアプリ開発や業務効率化に関心のある方は、ぜひ最後までご覧ください。

Google Opalとは?チャットでAIアプリを作れる新ツール

Google Opalは、Googleが提供する「AIノーコードツール」です。

最大の特徴は、プログラミングの知識がなくても、チャット形式で指示を出すだけで、AIを搭載したミニアプリケーションを構築できる点にあります。

このツールがどのようなものか、具体的な特徴を見ていきましょう。

Google Opalの公式サイトはこちらです。機能の詳細や最新情報を確認できます。 https://opal.google/

Google Labsが開発した「AIノーコードツール」

Google Opalは、Googleの実験的なプロジェクトやサービスを先行公開する「Google Labs」から発表されました。

Google Labsは、Googleの実験的なプロジェクトを先行して試せるポータルサイトです。 合わせてご覧ください。 https://labs.google/experiments/

従来のアプリ開発は、専門的なコーディング技術や複雑な開発環境が必要でしたが、Opalはこれらの障壁を取り除きます。

「ノーコード」とは、コードを書かずにアプリを開発する手法のことです。

Opalは、ユーザーが「やりたいこと」を日本語などの自然言語で入力するだけで、AIがその指示を解釈し、アプリの基盤となるワークフローを自動で生成してくれます。

これにより、エンジニアではないビジネスパーソンやクリエイターでも、自分のアイデアを素早く形にすることが可能になりました。

最大の特徴はGeminiモデルが搭載されていること

Google Opalの強力な基盤となっているのが、Googleの高性能AIモデル「Gemini(ジェミニ)」です。

Geminiが搭載されていることにより、ユーザーの曖昧な指示や複雑な要求を高い精度で理解し、適切なアプリのロジックを組み立てることができます。

Opalの基盤となっているGeminiモデルの技術的な詳細やAPIについては、こちらの公式ドキュメントで解説されています。 https://ai.google.dev/gemini-api/docs

テキストの生成、要約、翻訳、質問応答といったタスクはもちろん、Opalの真価はGeminiだけにとどまりません。

Opalは、Googleが持つ他の強力なAIモデルともシームレスに連携します。

例えば、画像生成AIである「Imagen(イメージェン)」や、動画生成AIの「Veo(ヴィオ)」などもワークフローに組み込めます。

これにより、「入力されたテキストに基づいて説明画像を生成するアプリ」や、「簡単な指示からプロモーション動画を作成するアプリ」など、テキスト、画像、動画を統合した高度なAIアプリケーションを、専門知識なしで構築できるのが最大の特徴です。

Geminiを使った具体的な業務効率化の事例やプロンプトについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

Google Opalは日本で使える?料金プランと利用方法

注目のGoogle Opalですが、日本での提供状況や利用料金はどうなっているのでしょうか。

ここでは、日本国内での利用方法と現在の料金プランについて解説します。

日本での提供状況と利用開始方法

Google Opalは、当初は米国限定で提供されていましたが、2025年10月より日本を含む15カ国に提供範囲が拡大されました。

現在、日本国内からでもGoogle Opalをすぐに利用開始できます。

特別なウェイティングリスト(待機リスト)への登録は不要です。

利用開始方法は非常に簡単で、Opalの公式ウェブサイトにアクセスし、お持ちのGoogleアカウントでログインするだけです。

こちらがGoogle Opalの公式ウェブサイトです。ここからGoogleアカウントでログインして利用を開始できます。 https://opal.google/

Googleアカウントさえ持っていれば、誰でもすぐにAIアプリの構築を試すことができます。

料金プランは?無料で使える範囲

2025年10月現在、Google OpalはGoogle Labsの実験的なベータ版(試用版)として提供されています。

このベータ期間中は、すべての機能が「完全無料」で利用可能です。

アプリの作成数や、GeminiやImagenなどのAIモデルの利用回数にも、現時点では特に制限は設けられていません。

ただし、これはあくまでベータ版としての措置です。

将来的にサービスが正式リリースされる際には、機能制限のある無料プランや、より高度な機能が使える有料プランが導入される可能性はあります。

現時点では、Googleから正式な料金体系は発表されていませんが、まずは無料でGoogleの最新AIアプリ構築ツールを存分に試すことができます。

Opalの料金体系やベータ版に関するよくある質問は、こちらの公式FAQで確認できます。 https://developers.google.com/opal/faq

Google Opalの主な特徴3つ

Google OpalがどのようにしてAIアプリ開発を簡単にするのか、その核となる主な特徴を3つ紹介します。

- 特徴1:自然言語(チャット)でアプリを構築できる

- 特徴2:ドラッグ&ドロップで直感的に編集できる

- 特徴3:Geminiがアプリの動作やロジックをサポート

これらの特徴が組み合わさることで、アイデアからアプリの完成までが劇的にスピードアップします。

Google Opalがどのような技術で動作しているか、その概要についてはこちらの開発者向けドキュメントをご覧ください。 https://developers.google.com/opal/overview

それでは、1つずつ順に解説します。

特徴1:自然言語(チャット)でアプリを構築できる

Opalの最も革新的な特徴は、チャットインターフェースを通じて自然言語で指示するだけでアプリの土台が作れる点です。

ユーザーは「顧客からの問い合わせメールを要約し、内容に応じて担当部署に振り分けるアプリを作って」といったように、会話形式でAIにリクエストを送るだけです。

Opalに搭載されたGeminiがその意図を汲み取り、必要な機能や処理の流れ(ワークフロー)を自動で設計してくれます。

これにより、複雑な要件定義や設計書の作成といったプロセスを大幅に短縮し、非エンジニアでもアプリ開発の第一歩を踏み出せます。

特徴2:ドラッグ&ドロップで直感的に編集できる

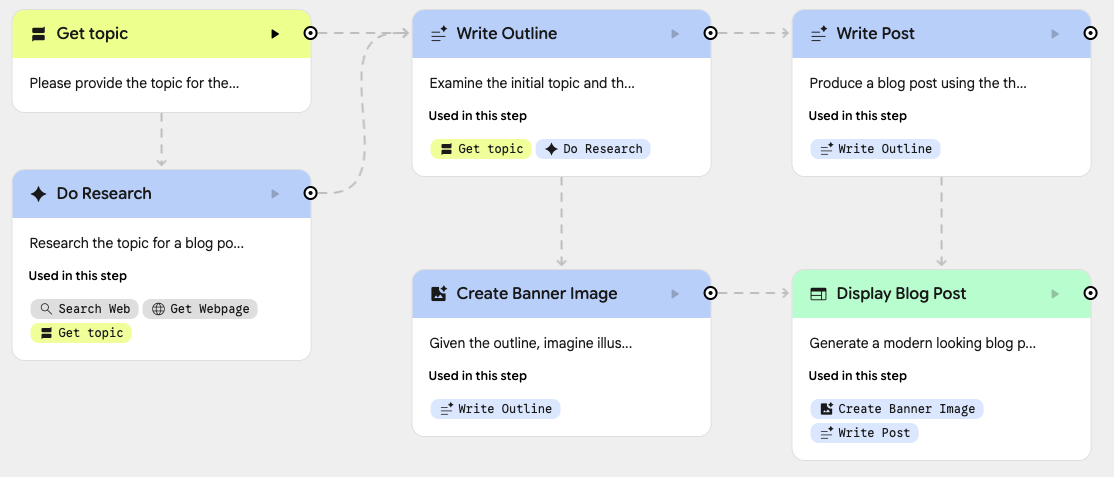

AIが自動生成したワークフローは、「キャンバスUI」と呼ばれる視覚的な編集画面に表示されます。

このキャンバス上では、アプリの各機能(例:「メール受信」「Geminiで要約」「条件分岐」など)が「ノード」と呼ばれるブロックとして表現されます。

ユーザーはこれらのノードをマウスでドラッグ&ドロップして、位置を入れ替えたり、新しいノードを追加したり、ノード間を結ぶ線を繋ぎ変えたりするだけで、アプリの動作を直感的に編集できます。

「もしクレームなら、こちらの処理へ」といった条件分岐も視覚的に設定可能です。

コードを一切書くことなく、アプリのロジックを細かく調整できるのが大きな強みです。

特徴3:Geminiがアプリの動作やロジックをサポート

Google Opalは、単にアプリの骨組みを作るだけではありません。

アプリが実際に動作する際の「頭脳」として、GeminiやImagen、VeoといったGoogleのAIモデル群が強力にサポートします。

例えば、ユーザーが入力したデータをGeminiが処理して要約を生成したり、入力されたキーワードからImagenが画像を生成したりといった、AIによる具体的なタスクをアプリ内に組み込めます。

これにより、Opalで作成するアプリは、単なるデータ処理ツールにとどまらず、テキスト、画像、動画を扱うインテリジェントなAIアプリケーションとして機能します。

Google Opalでできること(主な機能)

Google Opalには、AIアプリを効率的に構築・運用するための機能が揃っています。

ここでは、Opalを構成する主な機能について解説します。

ワークフローの構築(ノード機能)

Opalの核となる機能が、ノードベースのワークフロー構築です。

ノードとは、アプリが行う一つひとつの処理(タスク)の単位を指します。

例えば、「テキスト入力」ノード、「Geminiによる処理」ノード、「画像生成(Imagen)」ノード、「結果の表示」ノードなど、様々な種類のノードが用意されています。

ユーザーはこれらのノードをキャンバス上に配置し、処理させたい順番に線で繋いでいくだけで、データの流れとアプリの動作(ワークフロー)を定義できます。

この視覚的なアプローチにより、複雑なAIの連携もパズルを組む感覚で構築することが可能です。

作成したアプリの共有・埋め込み

Opalで作成したアプリは、簡単に他者と共有できます。

ワンクリックで専用のURLが発行され、そのURLを知っている人なら誰でもアプリを利用できるようになります。

これにより、チーム内で使う業務効率化ツールをOpalで素早く作成し、すぐにメンバーに配布するといった使い方が可能です。

また、アプリをウェブサイトやブログに埋め込む機能も備わっており、自分が作ったAIアプリを広く一般に公開することもできます。

複雑なデプロイ(公開作業)やサーバーの準備は一切不要です。

画像やデータのアップロード(アセット管理)

Opalで作成するアプリは、外部のデータを取り込んで処理することができます。

例えば、PDFドキュメント、テキストファイル、画像ファイルなどをOpalにアップロード(アセット管理)し、それらをワークフローの入力データとして使用できます。

「アップロードされたPDFの内容をGeminiに読み込ませて、要点をまとめたレポートを生成する」といったアプリが代表例です。

また、特定のウェブサイトのURLを入力として、そのページの内容をAIに分析させることも可能です。

これにより、既存の情報を活用したリサーチツールや分析アプリも簡単に作れます。

Google Opalの基本的な使い方|簡単なアプリ作成の3ステップ

ここからは、Google Opalを使って実際に簡単なAIアプリを作成する基本的な流れを3つのステップで紹介します。

ステップ1:メイン画面のUIと基本操作

OpalにGoogleアカウントでログインすると、メインの編集画面である「キャンバスUI」が表示されます。

操作は非常にシンプルで、まずは画面上部や左側にあるチャット入力欄(または「+」ボタン)から、作成したいアプリの概要を自然言語で指示します。

例えば、「入力されたお題に基づいて、ブログ記事のタイトル案を5個生成するアプリ」のように入力します。

すると、AIが指示を解釈し、必要なノード(「入力欄」ノードと「Gemini処理」ノード、「出力欄」ノードなど)を自動でキャンバス上に配置してくれます。

ステップ2:ノードを繋げてワークフローを作る

AIが自動生成したワークフローが、自分の意図と合っているかを確認します。

もし修正が必要な場合は、ノードをドラッグして移動させたり、不要なノードを削除したりします。

各ノードをクリックすると、詳細な設定(プロンプトの編集など)が可能です。

どのようなプロンプトを書けばAIが意図通りに動くのか、具体的なテンプレート集はこちらの記事で解説しています。

例えば、「Gemini処理」ノードを選び、「あなたはプロの編集者です。以下の{お題}に基づいて、読者の興味を引くブログタイトルを5個提案してください」といった形で、AIへの指示(プロンプト)を具体的に編集します。

ノード間の線が処理の流れを示しており、これを繋ぎ変えることでロジックを変更できます。

ステップ3:プレビューで動作確認して共有

ワークフローが完成したら、画面の右上などにある「プレビュー」または「実行」ボタンを押して、アプリが意図した通りに動作するかをテストします。

プレビュー画面で実際にお題(例:「AI 業務活用」)を入力し、ブログタイトルが5個生成されるかを確認します。

動作に問題がなければ、最後に「共有」ボタンを押します。

ここでアプリを一般公開(またはリンクを知っている人のみ)に設定すると、専用のURLが発行されます。

このURLをチームメンバーに送ったり、ウェブサイトに貼り付けたりすれば、作成したAIアプリを使ってもらうことができます。

Google Opalの活用・作成アプリ事例5選

Google Opalは、Gemini、Imagen、VeoといったAIモデルを組み合わせることで、多種多様なAIアプリを作成できます。

ここでは、Opalで作成可能なアプリの具体的な活用事例を5つ紹介します。

事例1:アイデア整理メモアプリ

これは、Geminiのテキスト処理能力を活かしたシンプルな事例です。

ユーザーが思いついたアイデアや会議のメモを断片的に入力すると、Geminiがそれらを自動で分類・整理し、構造化されたメモ(箇条書きやマインドマップ風のテキスト)として出力するアプリです。

「ブレインストーミング支援ツール」として、思考の整理をAIに任せることができます。

事例2:発音トレーニングアプリ

Opalの音声入力機能とGeminiの評価機能を組み合わせた事例です。

ユーザーが指定された英文をマイクに向かって発音すると、AIがその音声を認識し、ネイティブの発音と比較してフィードバック(どこが良かったか、どの単語の改善が必要か)をテキストで返します。

語学学習者が一人で手軽に発音練習ができるアプリとして活用できます。

事例3:家の間取り&外観作成アプリ

画像生成AI「Imagen」との連携を活かした事例です。

ユーザーが「日当たりの良いリビング」「寝室は2つ」「モダンな外観」といった希望条件をテキストで入力すると、Imagenがそれらの条件に基づいた家の間取り図や、外観のデザイン画像を複数パターン生成します。

不動産や建築の初期段階における、顧客とのイメージすり合わせツールとして役立ちます。

事例4:BGM自動生成アプリ

Googleが開発中の音楽生成AI(将来的な連携が期待されます)を活用した事例です。

「リラックスできるジャズ」「集中力を高めるクラシック風」「1分間のアップテンポなBGM」といったように、シーンや雰囲気を指定するだけで、AIがオリジナルのBGMを自動生成します。

動画編集者やコンテンツクリエイターが、著作権フリーの音源を即座に手に入れるために使えます。

事例5:映像でリサーチ内容解説アプリ

動画生成AI「Veo」とGeminiを組み合わせた高度な事例です。

リサーチしたいテーマや参考URLを入力すると、Geminiがウェブ上の情報を収集・要約し、さらにVeoがその要約内容に基づいた解説動画(ナレーションと関連するイメージ映像で構成)を自動生成します。

複雑な情報を短時間でインプットしたいビジネスパーソン向けの、リサーチ&ラーニングツールとして活用が期待されます。

Google Opalと他のAIツール (Dify/n8n) との違い

AIアプリ構築やワークフロー自動化の分野には、Opal以外にも「Dify」や「n8n」といった有力なツールが存在します。

ここでは、Google Opalがこれらのツールとどう違うのか、その強みと使い分けについて解説します。

Difyとの比較(機能・ターゲット層)

Difyは、AIチャットボットやRAG(検索拡張生成)を用いたAIアプリケーション開発に特化したプラットフォームです。

自社のドキュメントを読み込ませて社内FAQボットを作ったり、AIエージェントに特定のタスクを実行させたりすることに長けています。

Difyは、ある程度本格的なAIサービスを構築したい中〜上級者や開発者向けです。

一方、OpalはGoogleの多様なAI(テキスト、画像、動画)を連携させ、小規模なミニアプリを「素早く試作(プロトタイピング)」することに重点を置いています。

ターゲット層は、プログラミング知識のない初心者や、アイデアをすぐに形にしたい個人ユーザーです。

RAG(検索拡張生成)技術の詳細や、それを活用するための具体的なプロンプト作成方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。 合わせてご覧ください。

n8nとの比較(機能・ターゲット層)

n8nは、業務プロセス自動化(IPA)に特化したワークフローツールです。

最大の特徴は、Salesforce、Slack、Googleスプレッドシートなど、数百種類もの外部アプリケーションとAPI連携できる点です。

「Aのシステムからデータを取得し、Bのシステムで処理し、Cのツールに通知する」といった、企業内の複雑な定型業務を自動化するのに適しています。

一方、Google Opalの現時点での強みは、外部連携よりも「GoogleのAIモデル群とのシームレスな統合」にあります。

n8nが「既存ツールの連携」に強いとすれば、Opalは「AIを使った新しい機能の創出」に強いツールと言えます。

Google Opalならではの強みと使い分け

Google Opalの最大の強みは、やはり「Googleの最新AIエコシステム(Gemini, Imagen, Veo)との完全統合」と「自然言語指示による圧倒的な開発スピード」です。

プログラミング不要で、アイデアを思いついてから数分でAIアプリのプロトタイプを動かせる手軽さは、他のツールにはない魅力です。

使い分けとしては、以下のようになります。

- AIチャットボットやRAGアプリを本格構築したい → Dify

- 外部SaaS連携や複雑な業務自動化を行いたい → n8n

- Googleの最新AIを使い、手軽にミニアプリやプロトタイプを作りたい → Google Opal

Google Opal利用時の注意点(商用利用など)

Google Opalを利用するにあたり、特にビジネスでの活用を考える場合に知っておくべき注意点を解説します。

作成したアプリは商用利用できる?

Google Opalで作成したアプリや、そのアプリが生成したコンテンツ(テキスト、画像など)は、商用利用が可能です。

Googleの利用規約では、ユーザーがサービスを利用して作成したコンテンツの知的財産権は、原則としてユーザーに帰属するとされています。

そのため、Opalで作成したアプリを自社の業務効率化に使うことはもちろん、顧客に提供するサービスの一部として組み込むことや、生成したコンテンツを販売することも規約上は認められています。

AI活用における重要なリスクの一つ、ハルシネーション(嘘)を防ぐための具体的な方法や対策をこちらの記事で解説しています。 合わせてご覧ください。

利用規約で確認すべきポイント

商用利用は可能ですが、Googleの一般的な利用規約に従う必要があります。

OpalはGoogle Labsの実験的サービスであるため、こちらのGoogle Workspace Labsのプライバシー通知と利用規約も合わせてご確認ください。

収集されるデータの種類

Google Workspace Labs を有効にすると、Gmail や Google ドキュメントなどの Workspace サービスに統合された生成 AI 機能をいち早くご利用いただけます。Workspace Labs を有効にすると、Google LLC(Google)は次のような Workspace Labs データを収集します。

- プロンプト

- ユーザー提供の入力: ハイライト表示されたテキスト、プロンプトの一部として提供されて明示的に参照される Workspace コンテンツなど

- Google が選択した入力: ドキュメントの要約を生成したり、パーソナライズされた生成コンテンツを提供したりするために、Google が自動処理することがあるドキュメントやメールのような Workspace コンテンツなど

- 生成された出力

- プロンプト、入力、生成された出力の調整

- フィードバック

- Google はまた、これらの機能の使用状況に関する指標も収集します。

例えば、Opalを使って違法なコンテンツを生成したり、他者の権利を侵害したりすることは禁止されています。

また、最も重要な注意点として、Opalは2025年10月現在、「実験的なベータ版」であるという点が挙げられます。

ベータ版であるため、サービスが不安定になる可能性や、予期せぬ不具合が発生する可能性もあります。

さらに、Googleは将来的にサービスの内容を大幅に変更したり、有料化したり、あるいはサービス自体を終了したりする権利を持っています。

重要な基幹業務にOpalを組み込む場合は、これらのリスクを理解した上で利用することが推奨されます。

あなたの会社はDXでつまずいてる?AI活用で「成果を出す企業」と「停滞する企業」の決定的違い

Google OpalのようなAIツールが次々登場し、業務効率化やアプリ開発が誰でもできる時代になった——。本当にそうでしょうか?実は、AIツールの導入方法や活用体制を間違えると、DX(デジタルトランスフォーメーション)は停滞し、成果が出ないまま終わってしまうかもしれません。独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)の衝撃的な調査がそれを裏付けています。

しかし、ご安心ください。一部の先進的な企業では、AIを「DX推進のエンジン」として使いこなし、確実に成果を上げています。この記事では、「停滞する企業」と「成果を出す企業」の分かれ道を、最新の調査結果を交えながら解説します。

【警告】AIツールはあなたの会社の「DXを停滞させる」かもしれない

「AIツールを導入すれば、業務が自動化される」——。もしそう思っていたら、少し危険なサインです。IPAの調査によると、DXを推進する上で「人材の質・量が不足している」と感じる企業は6割を超えています(2024年調査)。

これは、ツールを導入しても、それを使いこなす「AIリテラシー」や「活用ノウハウ」が社内にない「ツールの空転」が起きている証拠です。この状態が続くと、次のようなリスクが考えられます。

- 高価なツールが使われない: 導入コストだけがかかり、現場の業務は何も変わらない。

- DXが「導入目的」になる: 成果を出すことではなく、AIツールを入れること自体がゴールになってしまう。

- 現場の混乱: 使い方がわからないツールを無理に導入し、かえって業務効率が低下する。

便利なツールを導入したはずが、気づかぬ間に、本来目指していたはずの「業務改革」から遠ざかっていく可能性があるのです。

引用元:

独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)「DX動向調査2024」によると、DX推進の課題として「人材の不足(量・質)」を挙げる企業が62.1%に達し、依然として最大の課題となっていることが示されています。(IPA, 2024年)

また、帝国データバンクの調査(2024年8月)でも、生成AI活用の課題として「AI運用の人材・ノウハウ不足」が54.1%でトップとなっています。(帝国データバンク, 2024年)

【実践】AIを「DXのエンジン」に変える先進企業の進め方

では、「成果を出す企業」はどうAIを活用しているのでしょうか?答えはシンプルです。彼らはAIを「魔法の箱」ではなく、「業務プロセスを再設計する道具」として利用しています。ここでは、誰でも今日から真似できる3つの「賢い」進め方をご紹介します。

進め方①:最強の「スモールスタート」を徹底する

いきなり全社導入を目指すのではなく、特定の部門や課題に絞ってAI活用を試します。そこで「AI運用の人材・ノウハウ不足」(帝国データバンク調査)を解消するための知見を蓄積します。

(例:Google Opalのようなツールで、まずはマーケティング部門の画像生成だけを試してみる)

これにより、低リスクでAI活用の成功体験を積み、社内に「AIは使える」という認識を広げることができます。

進め方②:あえて「AIにできない業務」を定義する

AIに何でもやらせようとすると失敗します。むしろ「ここは人間が判断する」「ここはAIに任せる」という業務の切り分けを明確にします。

(例:Opalで顧客メールの要約はさせるが、最終的な返信判断は必ず人間が行うルールにする)

AIの得意・不得意を理解することで、AIリテラシーが向上し、人間はより付加価値の高い仕事に集中できます。

進め方③:AI活用を「属人化」させない仕組みを作る

一部のエース社員だけがAIを使いこなせても、組織全体のDXは進みません。「成果の出る使い方」を積極的に共有し、誰もが使えるように「仕組み化」することが重要です。

(例:Opalで作成した便利なミニアプリは、すぐにチーム全体で共有し、フィードバックをもらう)

AIツールを「個人のスキル」から「組織の資産」に変えることで、DXは一気に加速します。

まとめ

Google OpalのようなAIノーコードツールが登場し、自社専用のAIアプリ開発や業務効率化への期待が高まっています。

しかし、実際には「どの業務にAIを適用すればいいかわからない」「Opalのようなツールを使いこなすためのAIリテラシーを持つ人材がいない」「セキュリティ面が不安で導入できない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。