「プロンプトエンジニアリングのスキルを証明したいけど、どんな資格があるの?」

「未経験からでも取れるおすすめの資格や、具体的な勉強方法が知りたい…。」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、2025年最新版として、おすすめのプロンプトエンジニアリング関連資格12選を徹底比較し、未経験から合格を目指すための完全ロードマップを解説します。

AI活用が当たり前になった今、プロンプトエンジニアリングのスキルはあなたの市場価値を高める強力な武器になります。

この記事を読めば、あなたに最適な資格が見つかり、キャリアアップへの第一歩を踏み出せるはずです。ぜひ最後までご覧ください。

そもそもプロンプトエンジニアリングの資格とは?将来性や必要性を解説

ここからは、プロンプトエンジニアリングの基本的な知識と、関連資格の必要性や将来性について解説します。

- プロンプトエンジニアリングとは

- プロンプトエンジニアリングに国家資格は存在する?

- プロンプトエンジニアリングの資格は意味ない?取得する価値

資格取得を検討する前に、まずはこれらの基本を押さえておきましょう。

プロンプトエンジニアリングとは

プロンプトエンジニアリングとは、ChatGPTなどの生成AIから、求める回答や生成物を引き出すために、指示(プロンプト)を設計・最適化するスキルです。

AIは非常に高性能ですが、指示が曖昧だと意図しない結果を返すことがあります。

そこで、具体的で分かりやすいプロンプトを作成し、AIの能力を最大限に引き出すのがプロンプトエンジニアリングの役割です。

料理に例えるなら、最高の食材(AI)があっても、レシピ(プロンプト)が悪ければ美味しい料理は作れません。

AI活用がビジネスの必須スキルとなる現代において、プロンプトエンジニアリングは非常に重要な技術と言えるでしょう。

AIから求める回答を引き出すための「指示(プロンプト)」の設計について、より深く理解したい方は、こちらの記事もご参照ください。AIへの指示(プロンプト)とは?使える日本語のプロンプト例を紹介。 https://taskhub.jp/useful/ai-prompt-japanese/

プロンプトエンジニアリングに国家資格は存在する?

2025年現在、プロンプトエンジニアリングに特化した国家資格は存在しません。

現在取得できるのは、すべて民間団体が認定する民間資格です。

しかし、だからといって価値がないわけではありません。

経済産業省が管轄するIPA(情報処理推進機構)が実施する「ITパスポート試験」のように、IT分野の国家資格は存在しますが、これらはプロンプトエンジニアリングの専門スキルを直接証明するものではありません。

今後、AI技術の重要性がさらに高まれば国が新たな制度を創設する可能性もありますが、現時点では民間資格がスキルを証明する中心的な役割を担っています。

プロンプトエンジニアリングの資格は意味ない?取得する価値

「民間資格なら意味がないのでは?」と考える人もいるかもしれませんが、決してそんなことはありません。

プロンプトエンジニアリングの資格を取得することには、大きな価値があります。

最大の価値は、自身のスキルレベルを客観的に証明できる点です。

まだ新しい分野であるため、実務経験だけでスキルをアピールするのは難しい場合があります。

資格があれば、体系的な知識を持っていることの証明となり、就職や転職、案件獲得において確実に有利に働きます。

また、学習の過程でAIに関する幅広い知識が身につくため、実務能力の向上にも直結します。

AI人材の需要は急速に高まっており、資格取得は自身の市場価値を高めるための有効な自己投資と言えるでしょう。

こちらは経済産業省が発表した、生成AI時代のDX推進に必要な人材・スキルに関する資料です。合わせてご覧ください。 https://www.meti.go.jp/press/2024/06/20240628006/20240628006.html

【2025年最新】プロンプトエンジニアリングのおすすめ資格12選を比較

ここからは、2025年最新のおすすめプロンプトエンジニアリング関連資格を12種類、以下の4つのカテゴリに分けて紹介します。

- 【プロンプト特化】の資格3選

- 【生成AIリテラシー】の資格4選

- 【AI・IT基礎】の資格3選

- 【Python専門】の資格2選

それぞれの特徴や難易度を比較し、あなたのキャリアプランに合った資格を見つけてください。

【プロンプト特化】のプロンプトエンジニアリング資格3選

まずは、プロンプトの作成・設計スキルに特化した資格を3つ紹介します。

生成AIを使いこなし、より実践的な能力を身につけたい方におすすめです。

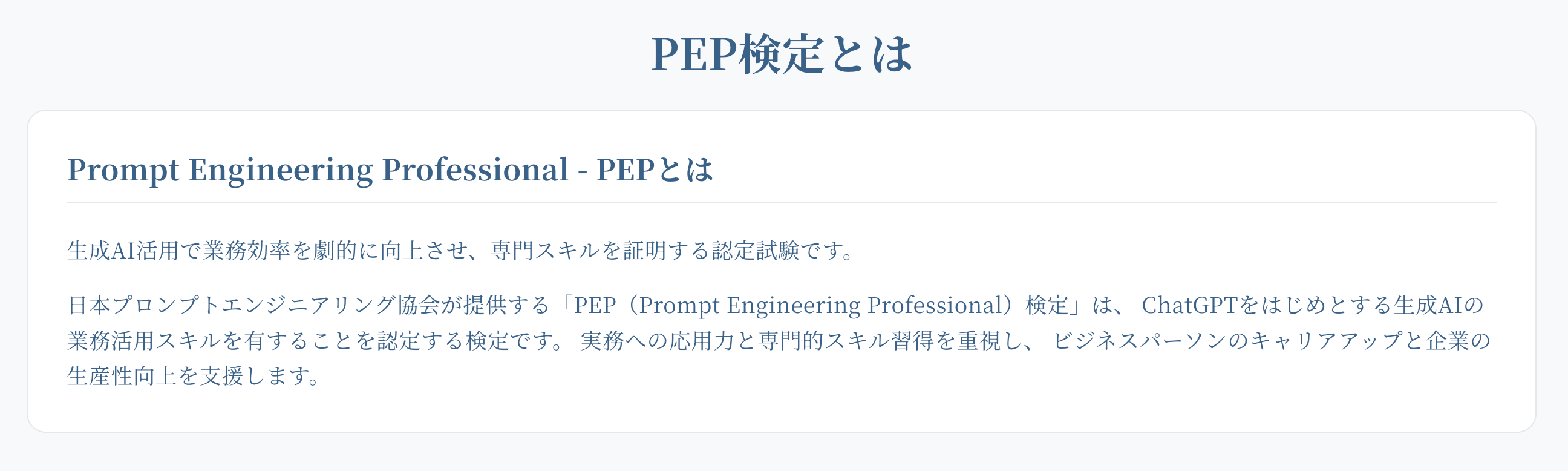

生成AIプロンプトエンジニア検定(PEP検定)

生成AIプロンプトエンジニア検定(PEP検定)は、日本プロンプトエンジニアリング協会が実施する、プロンプトエンジニアリングの実践的なスキルを問う試験です。

ChatGPTやその他の生成AIツールを効果的に活用するための、プロンプト設計能力や倫理的・法的な知識が問われます。

試験はオンラインで随時受験可能であり、合格者には認定ロゴマークが付与され、スキルの証明として活用できます。

これからプロンプトエンジニアリングを学ぶ入門者から、すでに実務で活用している中級者まで、幅広い層におすすめの資格です。

Generative AI Test

Generative AI Testは、生成AIの基本的な知識から、ビジネス活用における実践的なスキルまでを測定する試験です。

試験内容は、生成AIの仕組みや歴史、主要なAIモデルの知識、そして適切なプロンプトを作成するためのテクニックなど、多岐にわたります。

合格率は約70%とされていますが、複数回答の問題が多く、読解力や総合的な知識が求められるため、十分な対策が必要です。

G検定と比較すると、よりプロンプトの実践的な側面に焦点を当てているのが特徴で、現場でAIを活用するスキルを証明したい方に適しています。

こちらはG検定(ジェネラリスト検定)の公式サイトです。合わせてご覧ください。 https://www.jdla.org/certificate/general/

ChatGPT活用能力認定試験

ChatGPT活用能力認定試験は、その名の通り、ChatGPTをいかにうまく活用できるかを測る試験です。

生成AIビジネス検定協会が主催しており、オンラインで受験できます。

試験は知識を問う選択問題と、実際にプロンプトを作成する実技問題で構成されています。

文章生成だけでなく、画像生成に関する試験も用意されており、クリエイティブな分野でのAI活用スキルも証明できます。

特定のAIスクールと連携している点も特徴で、実践的なChatGPTの操作スキルを身につけたい方におすすめです。

【生成AIリテラシー】のプロンプトエンジニアリング資格4選

次に、プロンプトスキルだけでなく、AI全般に関する幅広い知識(リテラシー)を証明できる資格を4つ紹介します。

AIをビジネスにどう活かすか、という戦略的な視点を持ちたい方におすすめです。

生成AIパスポート

生成AIパスポートは、一般社団法人生成AI活用普及協会(GUGA)が提供する、生成AIのリテラシーを証明するための資格試験です。

AIの歴史や技術的な仕組み、さらにはビジネスシーンでの活用事例や倫理的な課題まで、幅広い知識が問われます。

この試験の目的は、AIを安全かつ効果的に活用できる人材を育成することにあります。

特定のツールに限定されず、生成AI全般に関する普遍的な知識とスキルを身につけたいビジネスパーソンにとって、最適な入門資格と言えるでしょう。

AIジェネラリスト検定

AIジェネラリスト検定は、AIに関する幅広い基礎知識と、それをビジネスに応用するための実践的な理解度を測るための検定試験です。

AIの技術的な側面だけでなく、AIプロジェクトの企画・推進方法や、法律・倫理に関する知識も問われるのが特徴です。

エンジニアだけでなく、企画職や営業職など、AIを活用してビジネスを推進するすべての人を対象としています。

この検定を取得することで、AIプロジェクトにおいてエンジニアとビジネスサイドの橋渡し役を担える人材であることを証明できます。

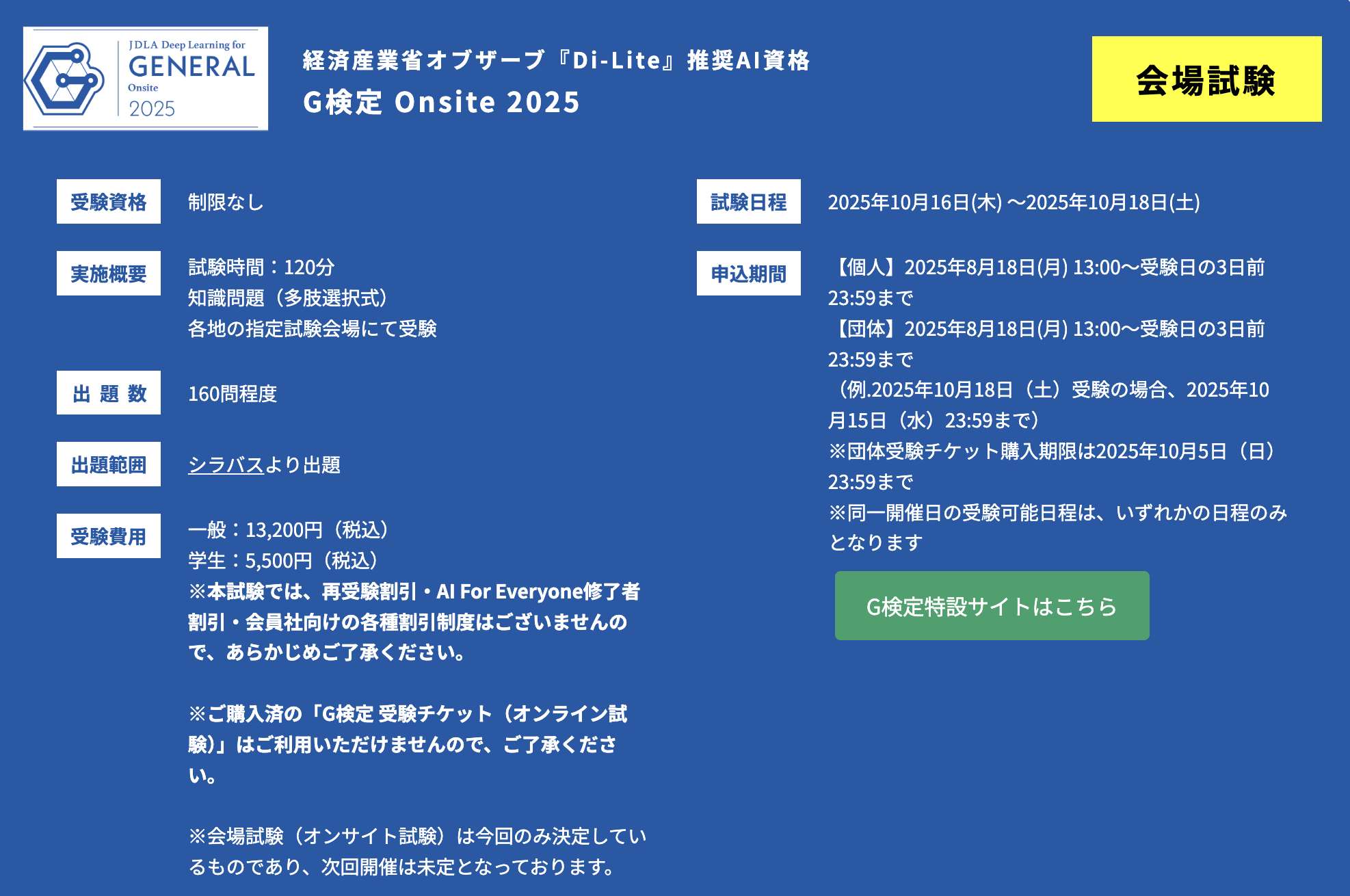

G検定(ジェネラリスト検定)

G検定は、日本ディープラーニング協会(JDLA)が主催する、AI・ディープラーニングに関する知識を問う試験です。

AIの歴史から、機械学習やディープラーニングの具体的な手法、そして社会実装における課題まで、非常に幅広い範囲から出題されます。

合格率は60〜70%台で推移しており、比較的取得しやすい資格ですが、出題範囲が広いため、計画的な学習が合格の鍵となります。

AIを活用するすべてのビジネスパーソンにおすすめの資格であり、AIリテラシーを体系的に身につける第一歩として絶大な人気を誇ります。

E資格(エンジニア資格)

E資格は、G検定と同じく日本ディープラーニング協会(JDLA)が主催する、AIエンジニア向けの専門資格です。

ディープラーニングの理論を深く理解し、それを適切に実装する能力が問われる、非常に難易度の高い試験として知られています。

受験するには、JDLAが認定したプログラムを事前に修了する必要があります。

プロンプトエンジニアリングからさらに踏み込み、AIモデルの開発・実装まで手掛けたいと考えるエンジニアにとって、最高峰の目標となる資格です。

【AI・IT基礎】のプロンプトエンジニアリング資格3選

ここでは、プロンプトエンジニアリングの土台となる、AIやITに関する基礎知識を証明する資格を3つ紹介します。

文系出身者やIT初学者の方が、まず初めに目指すのにおすすめです。

AI実装検定

AI実装検定は、AIの実装スキルとディープラーニングに関する知識を証明するための資格試験です。

試験レベルはS級、A級、B級の3段階に分かれており、自分のレベルに合わせて挑戦することができます。

PythonプログラミングやAIライブラリに関する知識が問われ、より実践的なAI開発スキルを測る内容となっています。

プロンプトエンジニアリングだけでなく、将来的にAIモデルの開発にも携わりたいと考えている方にとって、Pythonスキルと合わせて取得を目指したい資格です。

DS検定(データサイエンティスト検定)

DS検定(データサイエンティスト検定)は、データサイエンティスト協会が実施する、データサイエンスに関するリテラシーを問う試験です。

データサイエンス力、データエンジニアリング力、ビジネス力という、データサイエンティストに必要な3つのスキル領域から幅広く出題されます。

AIの出力を分析・評価し、改善に繋げるためにはデータサイエンスの視点が不可欠です。

AIとデータを活用してビジネス課題を解決する能力を総合的に高めたい方におすすめの資格です。

ITパスポート試験

ITパスポート試験は、IPA(情報処理推進機構)が実施する国家試験で、ITに関する基礎的な知識を証明するものです。

AIやビッグデータといった最新技術の動向から、経営戦略、マーケティング、法務まで、ITを活用する社会人として必要な知識が幅広く問われます。

プロンプトエンジニアリングに直接特化した内容ではありませんが、IT社会の共通言語を身につける上で非常に役立ちます。

IT分野の学習経験が全くない方が、まず初めに挑戦する資格として最適です。

【Python専門】のプロンプトエンジニアリング資格2選

最後に、プロンプトエンジニアリングと親和性が高く、API連携などで必要となるプログラミング言語Pythonのスキルを証明する資格を2つ紹介します。

Python 3 エンジニア認定基礎試験

Python 3 エンジニア認定基礎試験は、Pythonの基本的な文法やデータ型、制御構文など、基礎的な知識を問う試験です。

主教材として公式テキストが指定されており、これをしっかりと学習すれば合格が目指せます。

プログラミング未経験者がPythonを体系的に学ぶための第一歩として、非常におすすめの資格です。

AIのAPIをプログラムから利用したり、簡単なデータ処理を行ったりする際に、この資格で得た知識が直接役立ちます。

Python 3 エンジニア認定実践試験

Python 3 エンジニア認定実践試験は、基礎試験の上位資格にあたり、Pythonをより実践的に使いこなすための応用的な知識が問われます。

Pythonらしいコードの書き方や、標準ライブラリの活用方法など、実務で役立つスキルが試されます。

こちらも主教材が指定されており、より踏み込んだ学習が必要です。

基礎試験に合格し、さらにPythonスキルを磨きたいエンジニアや、より高度なAI活用を目指すプロンプトエンジニアにおすすめの資格です。

未経験者がプロンプトエンジニアリングの資格を取得する3つのメリット

未経験からプロンプトエンジニアリングの世界に飛び込む際、資格取得は大きなアドバンテージになります。

ここでは、資格を取得する具体的なメリットを3つ解説します。

- スキルの「見える化」で客観的な証明になる

- 生成AIを実務で活用する能力が身につく

- AI人材としての市場価値が上がりキャリアアップに繋がる

これらのメリットを理解し、学習のモチベーションを高めましょう。

スキルの「見える化」で客観的な証明になる

プロンプトエンジニアリングは比較的新しい分野のため、「スキルがあります」と口頭で伝えても、相手にそのレベル感を正確に伝えるのは困難です。

資格は、あなたの知識やスキルレベルを客観的な基準で証明してくれる「公的な証明書」の役割を果たします。

履歴書や職務経歴書に記載することで、採用担当者に対し、あなたが体系的な知識を持つ、学習意欲の高い人材であることを明確にアピールできます。

特に未経験者の場合、実務経験がない分、資格という客観的な証拠が大きな信頼に繋がります。

生成AIを実務で活用する能力が身につく

資格取得に向けた学習は、単なる知識の暗記ではありません。

プロンプトの設計手法やAIの特性、倫理的な注意点などを体系的に学ぶことで、生成AIを「なんとなく」ではなく、「理論に基づいて」活用する能力が身につきます。

これにより、自己流で使っているだけでは到達できない、より高度で効果的なAI活用が可能になります。

例えば、回答の精度を上げるためのプロンプトの工夫や、複数のAIツールを組み合わせて業務を自動化する発想など、実務に直結するスキルが向上します。

資格学習を通じて得た知識は、日々の業務効率を飛躍的に高める実践的な武器となるでしょう。

AI人材としての市場価値が上がりキャリアアップに繋がる

現在、多くの企業がDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する中で、AIを使いこなせる人材の需要は急速に高まっています。

プロンプトエンジニアリングの資格を持つ人材は、まだ市場に少ないため、非常に希少価値が高い存在です。

資格を取得することで、あなたは「AIをビジネスに活用できる貴重な人材」として認識され、市場価値が大きく向上します。

その結果、より条件の良い企業への転職や、社内での昇進・昇給、重要なプロジェクトへの抜擢など、キャリアアップのチャンスが格段に広がります。

将来性の高い分野で早期に専門性を確立することは、長期的なキャリア形成において非常に有利に働きます。

後悔しないプロンプトエンジニアリングの資格の選び方3つのポイント

数ある資格の中から、自分に合わないものを選んでしまうと、時間も費用も無駄になりかねません。

ここでは、後悔しないための資格選びのポイントを3つ紹介します。

- 資格取得の目的を明確にする(キャリアビジョン)

- 必要な学習時間や難易度のバランスを考慮する

- 受験費用や更新費用を確認する

これらのポイントを押さえて、あなたにとって最適な資格を選びましょう。

資格取得の目的を明確にする(キャリアビジョン)

まず最初に、「なぜ資格を取りたいのか」「資格を取ってどうなりたいのか」という目的を明確にしましょう。

例えば、「今の職場でAIを活用して業務効率を上げたい」のか、「AIエンジニアとして転職したい」のかによって、選ぶべき資格は大きく異なります。

前者の場合は「G検定」や「生成AIパスポート」でAIリテラシーを高めるのが良いでしょう。

後者の場合は、より専門的な「E資格」やPython関連の資格が視野に入ってきます。

自分のキャリアビジョンを具体的に描くことで、数ある選択肢の中から、目標達成に最も貢献してくれる資格を的確に選ぶことができます。

必要な学習時間や難易度のバランスを考慮する

自分の現在の知識レベルや、学習に割ける時間を現実的に見積もることも重要です。

例えば、IT未経験者がいきなり難易度の高い「E資格」を目指すのは、挫折のリスクが高くなります。

まずは「ITパスポート」や「G検定」など、比較的難易度が低く、基礎から学べる資格からスタートするのが賢明です。

各資格の公式サイトには、想定される学習時間や合格率が公表されています。

自分のライフスタイルと照らし合わせ、無理なく学習を続けられる難易度の資格を選ぶことが、合格への一番の近道です。

受験費用や更新費用を確認する

資格取得には、受験費用がかかります。また、資格によっては数年ごとに更新が必要で、その際に更新費用が発生する場合もあります。

受験費用は、数千円のものから数万円するものまで様々です。

特に「E資格」のように、受験資格として認定講座の受講が必須となっている場合、トータルで数十万円の費用がかかることもあります。

事前に公式サイトで受験料や、資格の有効期限、更新の有無と費用などをしっかりと確認し、自分の予算に合った資格を選びましょう。

長期的な視点でコストパフォーマンスを考えることも、後悔しない資格選びの大切なポイントです。

プロンプトエンジニアリングの資格に合格するための勉強方法【独学可能?】

資格取得を決めたら、次は具体的な勉強方法です。

ここでは、効率的に学習を進めるための4つの方法を紹介します。

- 公式テキストや参考書を活用する

- 過去問や例題でアウトपुटを繰り返す

- オンライン学習講座やスクールを利用する

- プロンプトエンジニアリング資格は独学でも合格できるのか

これらの方法を組み合わせて、自分に合った学習スタイルを確立しましょう。

公式テキストや参考書を活用する

多くの資格試験では、主催団体が公式テキストや推奨参考書を指定しています。

まずは、これらの教材を手に入れて、試験範囲の全体像を把握することから始めましょう。

公式テキストは、試験で問われる知識が網羅的に、かつ正確に解説されているため、最も信頼できる学習の軸となります。

内容をただ読むだけでなく、重要なポイントにマーカーを引いたり、自分の言葉でノートにまとめたりすることで、記憶の定着率が格段に上がります。

まずは公式テキストを2〜3周通読し、基本的な知識をしっかりとインプットすることが合格の基礎固めに繋がります。

過去問や例題でアウトプットを繰り返す

インプットした知識を「使える知識」にするためには、アウトプットの練習が不可欠です。

公式サイトで公開されている過去問やサンプル問題、市販の問題集などを活用し、繰り返し問題を解きましょう。

問題を解くことで、自分の苦手分野や理解が曖昧な点を明確にすることができます。

間違えた問題は、なぜ間違えたのかを必ずテキストに戻って確認し、関連知識も含めて復習することが重要です。

時間を計って本番さながらに問題を解く練習も効果的です。

試験の時間配分に慣れ、落ち着いて実力を発揮できるようになります。

オンライン学習講座やスクールを利用する

独学での学習に不安がある方や、より効率的に学びたい方には、オンライン学習講座やスクールの利用がおすすめです。

専門の講師が、試験の重要ポイントを分かりやすく解説してくれるため、独学よりも短時間で深い理解を得ることができます。

また、体系的なカリキュラムが組まれているため、何から手をつければ良いか分からないという初心者でも、迷うことなく学習を進められます。

質問できる環境があることも大きなメリットです。

疑問点をすぐに解消できるため、モチベーションを維持しやすく、挫折のリスクを大幅に減らすことができます。

プロンプトエンジニアリング資格は独学でも合格できるのか

結論から言うと、多くのプロンプトエンジニアリング関連資格は、独学でも十分に合格が可能です。

特に「G検定」や「Python 3 エンジニア認定基礎試験」などは、質の高い公式テキストや参考書、オンライン上の学習コンテンツが充実しているため、独学で合格する人が多数派です。

重要なのは、明確な目標設定と学習計画、そして継続する力です。

ただし、「E資格」のように認定講座の修了が必須の資格や、より実践的なスキルを短期間で身につけたい場合は、スクールなどを活用する方が効率的と言えるでしょう。

自分の性格や学習スタイルに合わせて、最適な方法を選択してください。

プロンプトエンジニアリングの資格取得におすすめの講座・スクール3選

独学に限界を感じたり、より体系的に学びたいと考えたりする方のために、おすすめのオンライン講座・スクールを3つ紹介します。

- 侍エンジニア「業務改善AI活用コース」

- Udemy「ChatGPTの能力を引き出す、プロンプトエンジニアリング講座」

- TechAcademy「はじめてのプロンプトエンジニアリングコース」

それぞれの特徴を比較して、自分に合ったサービスを見つけてください。

侍エンジニア「業務改善AI活用コース」

侍エンジニアの「業務改善AI活用コース」は、現役エンジニアのマンツーマン指導を受けながら、AIを活用した業務改善スキルを実践的に学べるコースです。

単にツールの使い方を学ぶだけでなく、ChatGPTのAPIを活用したオリジナルの業務改善アプリ開発まで行います。

プロンプトエンジニアリングはもちろん、それをシステムに組み込むためのプログラミングスキルまで習得できるのが大きな特徴です。

挫折させない徹底したサポート体制に定評があり、未経験からでも着実にスキルアップを目指せる、質の高いスクールです。

Udemy「ChatGPTの能力を引き出す、プロンプトエンジニアリング講座」

Udemyは、世界最大級のオンライン学習プラットフォームです。

プロンプトエンジニアリングに関する講座も数多く公開されており、中でも「ChatGPTの能力を引き出す、プロンプトエンジニアリング講座」は高い人気を誇ります。

買い切り型の動画講座なので、自分のペースで好きな時間に学習を進めることができます。

セール期間を狙えば数千円で購入できることもあり、コストを抑えて学習を始めたい方に最適です。

基本的なプロンプトの書き方から、より高度なテクニックまで、動画で分かりやすく解説されており、初心者でも安心して受講できます。

TechAcademy「はじめてのプロンプトエンジニアリングコース」

TechAcademyの「はじめてのプロンプトエンジニアリングコース」は、短期間で集中してプロンプトエンジニアリングの基礎を習得したい方向けのオンラインスクールです。

週2回のマンツーマンメンタリングや、毎日15時〜23時のチャットサポートなど、手厚いサポート体制が魅力です。

実践的な課題を通じて、ChatGPTを業務で活用するための具体的なスキルを効率的に身につけることができます。

「短期間で結果を出したい」「一人では学習が続くか不安」という方に、特におすすめのサービスです。

プロンプトエンジニアリングの資格が活かせるキャリア・職種例

資格を取得した先に、どのようなキャリアが待っているのでしょうか。

ここでは、プロンプトエンジニアリングのスキルが活かせる代表的な職種を4つ紹介します。

- 社内のDX・AI導入推進担当者

- 生成AI活用を支援する業務改善コンサルタント

- ライター・マーケター・企画職

- AIエンジニア・データサイエンティスト

自分の興味や適性と照らし合わせて、将来のキャリアパスをイメージしてみましょう。

社内のDX・AI導入推進担当者

多くの企業で、AIを活用した業務効率化は喫緊の課題となっています。

プロンプトエンジニアリングの知識を持つ人材は、社内のDX(デジタルトランスフォーメーション)やAI導入を推進するキーパーソンとして活躍できます。

具体的な業務としては、各部署の業務内容をヒアリングし、AIで自動化・効率化できる部分を特定したり、社員向けのAI活用研修を実施したりといった役割が考えられます。

現場の業務とAI技術の橋渡し役として、組織全体の生産性向上に大きく貢献できる、やりがいの大きいポジションです。

生成AI活用を支援する業務改善コンサルタント

社内だけでなく、社外のクライアント企業に対して、生成AIの導入や活用を支援する業務改善コンサルタントも有望なキャリアパスです。

クライアントが抱える経営課題や業務上のボトルネックを分析し、解決策として最適なAIツールの選定や、効果的なプロンプトの設計、導入後の運用サポートなどを行います。

資格を持っていることで、専門家としての信頼性が高まり、クライアントへの提案にも説得力が増します。

多様な業界の課題解決に携わることができ、高い専門性とコンサルティング能力が身につく職種です。

ライター・マーケター・企画職

文章作成やアイデア出し、情報収集といった業務が多いライター、マーケター、企画職にとって、プロンプトエンジニアリングは日々の業務に直結する強力なスキルです。

例えば、記事の構成案作成、キャッチコピーの大量生成、市場調査レポートの要約、ブレインストーミングの壁打ち相手など、AIをアシスタントとして活用することで、業務のスピードと質を劇的に向上させることができます。

単にAIに指示を出すだけでなく、AIの生成物を適切に評価・編集し、最終的なアウトプットの質を高める能力が求められます。

AIを使いこなせるクリエイティブ職は、今後ますます需要が高まるでしょう。

AIエンジニア・データサイエンティスト

AIエンジニアやデータサイエンティストといった技術職にとっても、プロンプトエンジニアリングのスキルは重要です。

彼らは、自ら開発したAIモデルの性能を評価したり、ユーザーが使いやすいようにAIアプリケーションのインターフェースを設計したりする際に、プロンプトエンジニアリングの知識を活用します。

また、大規模言語モデル(LLM)をファインチューニングする際にも、効果的なデータセットを作成するために高度なプロンプト技術が必要となります。

既存のAI技術の知識にプロンプトエンジニアリングが加わることで、よりユーザーの意図を汲み取った、価値の高いAI開発が可能になります。

プロンプトエンジニアリングの資格取得前に求められるスキル

資格取得を目指す上で、前提として持っておくと学習がスムーズに進むスキルがいくつかあります。

ここでは、特に重要な3つのスキルについて解説します。

- AIへの論理的な指示設計能力

- 自然言語処理やAIモデルに関する基礎知識

- 継続的に学び続ける探究心と情報収集力

これらのスキルは、学習を通じて後からでも身につけることが可能です。

AIへの論理的な指示設計能力

プロンプトエンジニアリングの核となるのが、論理的思考力です。

AIから期待通りの出力を得るためには、達成したいゴールを明確にし、そこから逆算して、AIが誤解しないような具体的かつ構造的な指示(プロンプト)を組み立てる必要があります。

例えば、「良い感じの記事を書いて」という曖昧な指示ではなく、「ターゲット読者」「記事の目的」「含めるべきキーワード」「文体」「文字数」といった要素を分解し、順序立てて指示する能力が求められます。

日頃から物事を構造的に捉え、分かりやすく説明する癖をつけておくと、プロンプトの設計能力も自然と向上します。

自然言語処理やAIモデルに関する基礎知識

プロンプトを最適化するためには、その指示を受ける側であるAI、特に大規模言語モデル(LLM)が、どのようにして言語を処理し、文章を生成しているのか、その基本的な仕組みを理解していると有利です。

例えば、「Transformer」というモデルの構造や、「トークン」という単語の処理単位などを知っていると、なぜ特定のプロンプトが有効なのかをより深く理解できます。

これにより、単なるテクニックの丸暗記ではなく、応用力のあるプロンプト設計が可能になります。

G検定などの資格学習は、こうしたAIモデルに関する基礎知識を体系的に学ぶ絶好の機会となります。

継続的に学び続ける探究心と情報収集力

AIの世界は、日進月歩で新しい技術やモデルが登場します。

昨日まで最先端だった知識が、今日にはもう古くなっているということも珍しくありません。

そのため、特定の資格を取得して満足するのではなく、常に最新の技術動向や新しいプロンプトのテクニックを追いかけ、学び続ける姿勢が不可欠です。

海外の技術ブログや論文、SNSなどで発信される最新情報を積極的にキャッチアップし、試してみる探究心が、プロンプトエンジニアとして成長し続けるための鍵となります。

学習意欲が高く、新しいことに挑戦するのが好きな人ほど、この分野で活躍できる可能性が高いと言えるでしょう。

プロンプトエンジニアリングの資格取得者の口コミ・評判

実際に資格を取得した人たちは、どのように感じているのでしょうか。

ここでは、代表的な資格の口コミや評判、そしてキャリアチェンジの成功事例を紹介します。

- 生成AIプロンプトエンジニア検定の口コミ・評判

- G検定の口コミ・評判

- 資格取得後のキャリアチェンジ成功事例

先輩たちのリアルな声は、あなたの学習の参考になるはずです。

生成AIプロンプトエンジニア検定の口コミ・評判

生成AIプロンプトエンジニア検定(PEP検定)の受験者からは、「実務に直結する内容が多く、学習したことがすぐに役立った」という声が多く聞かれます。

特に、具体的なプロンプトのテクニックだけでなく、AIの倫理や著作権といった、ビジネスで活用する上で必須となる知識が体系的に学べる点を評価する口コミが目立ちます。

「資格取得を通じて、自信を持ってAI活用を提案できるようになった」という声もあり、実践的なスキルと自信の両方を得られる資格として評判です。

比較的新しい資格であるため、早期に取得することで、他者との差別化を図りやすいというメリットも指摘されています。

G検定の口コミ・評判

G検定は、AIに関する幅広い知識を問われるため、「AIの全体像を掴むのに最適だった」「エンジニアと会話する際の共通言語ができた」といった肯定的な評判が多数寄せられています。

合格者からは、「学習を通じて、AI関連のニュースが深く理解できるようになった」「これまで縁のなかった技術的な内容にも興味が湧いた」など、知的好奇心が刺激されたという感想も多いです。

一方で、「出題範囲が広く、暗記が大変だった」「問題数が多く、時間配分が難しかった」という声もあり、計画的な対策の重要性が伺えます。

AIビジネスに関わる第一歩として、多くのビジネスパーソンから支持されている定番資格と言えるでしょう。

資格取得後のキャリアチェンジ成功事例

資格取得をきっかけに、キャリアアップやキャリアチェンジを実現した例は数多くあります。

例えば、事務職として働いていた方が「G検定」を取得後、社内のDX推進部門に異動し、AIを活用した業務改善プロジェクトで活躍しているケース。

また、Webライターが「PEP検定」を取得し、プロンプトエンジニアリングのスキルをアピールすることで、AIコンテンツ制作という新しい分野で高単価な案件を獲得できるようになった事例もあります。

これらの事例に共通するのは、資格取得をゴールとせず、そこで得た知識を武器に、積極的に行動を起こしている点です。

資格は、あなたの可能性を広げるための強力なパスポートになり得るのです。

プロンプトエンジニアリングの資格に関するよくある質問

最後に、プロンプトエンジニアリングの資格に関して、多くの方が抱く疑問にお答えします。

- プロンプトエンジニアリングの資格で最もおすすめなのはどれですか?

- 未経験からでもプロンプトエンジニアリングの資格は取得できますか?

- プロンプトエンジニアリングの資格取得後の年収はどのくらいですか?

これらの回答を参考に、資格取得への最後の不安を解消しましょう。

プロンプトエンジニアリングの資格で最もおすすめなのはどれですか?

一概に「この資格が一番おすすめ」と断言することはできません。

なぜなら、最適な資格は、あなたの現在のスキルレベルや、資格取得の目的によって異なるからです。

もしあなたがIT未経験で、まずはAIの全体像を掴みたいのであれば、「G検定」や「生成AIパスポート」が最適です。

一方、すでにある程度AIの知識があり、より実践的なプロンプト作成スキルを証明したいのであれば、「生成AIプロンプトエンジニア検定(PEP検定)」がおすすめです。

この記事で紹介した「後悔しない資格の選び方」を参考に、ご自身のキャリアビジョンに最も合致する資格を選んでください。

こちらは生成AIプロンプトエンジニア検定(PEP検定)の公式サイトです。合わせてご覧ください。 https://prompt.or.jp/pep

未経験からでもプロンプトエンジニアリングの資格は取得できますか?

はい、未経験からでも十分に取得可能です。

実際に、この記事で紹介した資格の多くは、未経験者がITやAIの知識を基礎から学ぶことを想定して設計されています。

特に「ITパスポート」や「G検定」、「Python 3 エンジニア認定基礎試験」などは、IT分野の入門として最適な資格です。

大切なのは、最初から高すぎる目標を立てず、自分のレベルに合った資格から一歩ずつ着実にステップアップしていくことです。

質の高い参考書やオンライン講座も充実しているため、正しい方法で学習を継続すれば、未経験というハンディキャップは十分に乗り越えられます。

プロンプトエンジニアリングの資格取得後の年収はどのくらいですか?

資格を取得したからといって、すぐに年収が確定するわけではありません。

年収は、本人のスキル、実務経験、所属する企業の業種や規模など、様々な要因によって決まります。

しかし、複数の求人サイトの情報を総合すると、プロンプトエンジニアリングのスキルを持つ人材は、一般的に高い年収が期待できる傾向にあります。

未経験から転職する場合でも、年収450万円〜700万円程度の求人が多く見られます。

さらに実務経験を積み、専門性を高めていけば、年収1,000万円以上を目指すことも十分に可能な、将来性の高い分野です。

資格は、高年収のポジションに就くための有利なチケットの一つと捉えると良いでしょう。

資格取得はスタートライン?AIに仕事を奪われないための「+α」スキル

プロンプトエンジニアリングの資格取得を目指すことは、もちろんすごく良いことです。しかし、その資格だけで本当に安泰だと言えるでしょうか?実は、資格という「知識」だけでは、急速に進化するAIに追いつけなくなる危険性があります。世界経済フォーラムの報告書が示すように、これからの時代に求められるのは、単なる技術的スキルではなく、より高度な「人間ならでは」の能力です。この記事では、資格取得の「次」に必要な、あなたの市場価値を本当に高めるための+αのスキルについて解説します。

AI時代に価値が暴落する「資格だけ人材」の落とし穴

資格取得は、体系的な知識を得る素晴らしい第一歩です。しかし、それだけに頼ってしまうと、次のような壁にぶつかる可能性があります。

- 知識の陳腐化: AIモデルやツールは日々アップデートされます。特定のツールに関する知識は、すぐに時代遅れになるリスクを孕んでいます。

- 「使う」だけでは代替される: AIへの指示出し(プロンプト)が上手いだけでは、いずれより高性能なAIや、そのAIを組み込んだツールに代替されてしまう可能性があります。

- 課題解決に繋がらない: 優れたプロンプトが書けても、それがビジネス上のどんな課題を解決するのかを定義できなければ、宝の持ち腐れになってしまいます。

本当に価値のある人材とは、AIを「使う」人ではなく、AIを「使いこなし、現実の問題を解決する」人なのです。

引用元:

世界経済フォーラム(World Economic Forum)の「仕事の未来レポート2023」では、今後5年間で重要性が増すスキルトップ3として、「分析的思考」「創造的思考」「AI・ビッグデータ」が挙げられています。これは、単にAIを使えるだけでなく、それを活用して分析し、新たな価値を創造する能力が求められていることを示唆しています。(World Economic Forum, “The Future of Jobs Report 2023”, 2023年, https://jp.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2023/)

市場価値を高める3つの「越境」スキル

では、資格知識に加えて何を身につけるべきか。答えは、AIとビジネスの境界を「越境」するための3つのスキルです。

スキル①:課題発見・言語化スキル

目の前の業務を深く観察し、「この非効率な作業は、AIで自動化できないか?」「このデータを使えば、AIがもっと良いインサイトを出してくれるのでは?」と、解決すべき課題を見つけ出し、それを具体的な言葉で定義する能力です。これができれば、あなたは単なるAIオペレーターではなく、業務改善コンサルタントとしての価値を持ちます。

スキル②:専門分野との「掛け算」スキル

あなたの専門分野(例:マーケティング、人事、財務など)の知識と、プロンプトエンジニアリングを掛け合わせる能力です。「マーケティングの知識があるからこそ書ける、コンバージョン率を上げるためのプロンプト」や、「人事評価の知見を活かした、面接官用AIアシスタントのプロンプト」など、専門性との掛け算によって、あなたの価値は唯一無二のものになります。

スキル③:周囲を巻き込む「翻訳」スキル

AIの専門知識がない人に対しても、そのメリットや使い方を分かりやすく説明し、プロジェクトに巻き込んでいくコミュニケーション能力です。AIの可能性を「翻訳」して伝えることで、組織全体のAIリテラシー向上に貢献でき、リーダーシップを発揮することができます。

これらのスキルは、資格の勉強だけでは身につきません。日々の業務の中で意識的に実践し、試行錯誤を繰り返すことで初めて、あなたの血肉となるのです。資格はあくまで出発点。その先のキャリアを切り拓くのは、あなた自身の「+α」のスキルに他なりません。

まとめ

プロンプトエンジニアリングや生成AIのスキルを証明する資格の重要性は高まっています。

しかし、実際には「資格の勉強に時間を割けない」「学んだ知識をどう実務に活かせばいいか分からない」「社内にAIを教えられる人材がいない」といった理由で、スキル習得や活用に踏み出せない企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhubです。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、プロンプトの専門知識がなくても、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑な資格学習や高度な知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“資格不要のAI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。