「Zoom会議の議事録作成に毎回時間がかかってしまい、本来の業務に集中できない…」

「AIを使って自動化したいけれど、どの機能やツールを使えばいいのかわからない」

このように悩んでいる担当者の方も多いのではないでしょうか?

本記事では、Zoomの標準機能やAIツールを活用して議事録を自動作成する具体的な5つの方法と、それぞれの導入手順を詳しく解説しました。

上場企業を中心に生成AIコンサルティング事業を展開している弊社が、実務で使えるノウハウを厳選してご紹介します。

業務効率を劇的に向上させるヒントが見つかるはずですので、ぜひ最後までご覧ください。

Zoomで議事録作成する方法4選

ここからは、Zoomでの議事録作成を効率化・自動化する5つの方法を紹介します。

- フルトランスクリプト機能

- Zoom AI Companion

- Zoom内蔵の文字起こし機能

- Zoom×外部ツール連携

それぞれの方法にはコストや精度の違いがあります。

以下の比較表を参考に、自社の環境に合った方法を選んでみてください。

| 項目 | フルトランスクリプト | AI Companion | 内蔵文字起こし | 外部ツール連携 |

|---|---|---|---|---|

| 費用 | 有料ライセンス | 有料ライセンス | 無料 | ツールによる |

| 導入難易度 | 低 | 低 | 低 | 高 |

| 特徴 | クラウド録画の文字起こしデータをダウンロード | 要約機能が優秀だが、管理者設定が必要 | リアルタイム字幕を保存(精度はほどほど) | Zapierなどで自動化構築が必要 |

| こんな人にオススメ | 正確な発言ログを記録として残したい方 | 会議の要点だけをサクッと把握したい方 | まずは無料で文字起こしを試してみたい方 | 社内システムと連携させた独自フローを組みたい方 |

それでは、一つずつ具体的な手順を解説します。

フルトランスクリプト機能で議事録作成する3ステップ

Zoomの有料プラン(ビジネスプランや教育機関向けプランなど)で利用できる「フルトランスクリプト」機能は、クラウド記録中に会話の内容を自動で文字起こしし、スクリプトとして保存してくれる機能です。

この機能を使えば、会議中の発言がリアルタイムでテキスト化され、録画データの再生時には字幕のように表示させることも可能です。

ステップ1:会議の設定で「オーディオ文字起こし」を有効にし、ミーティングをクラウド記録する。

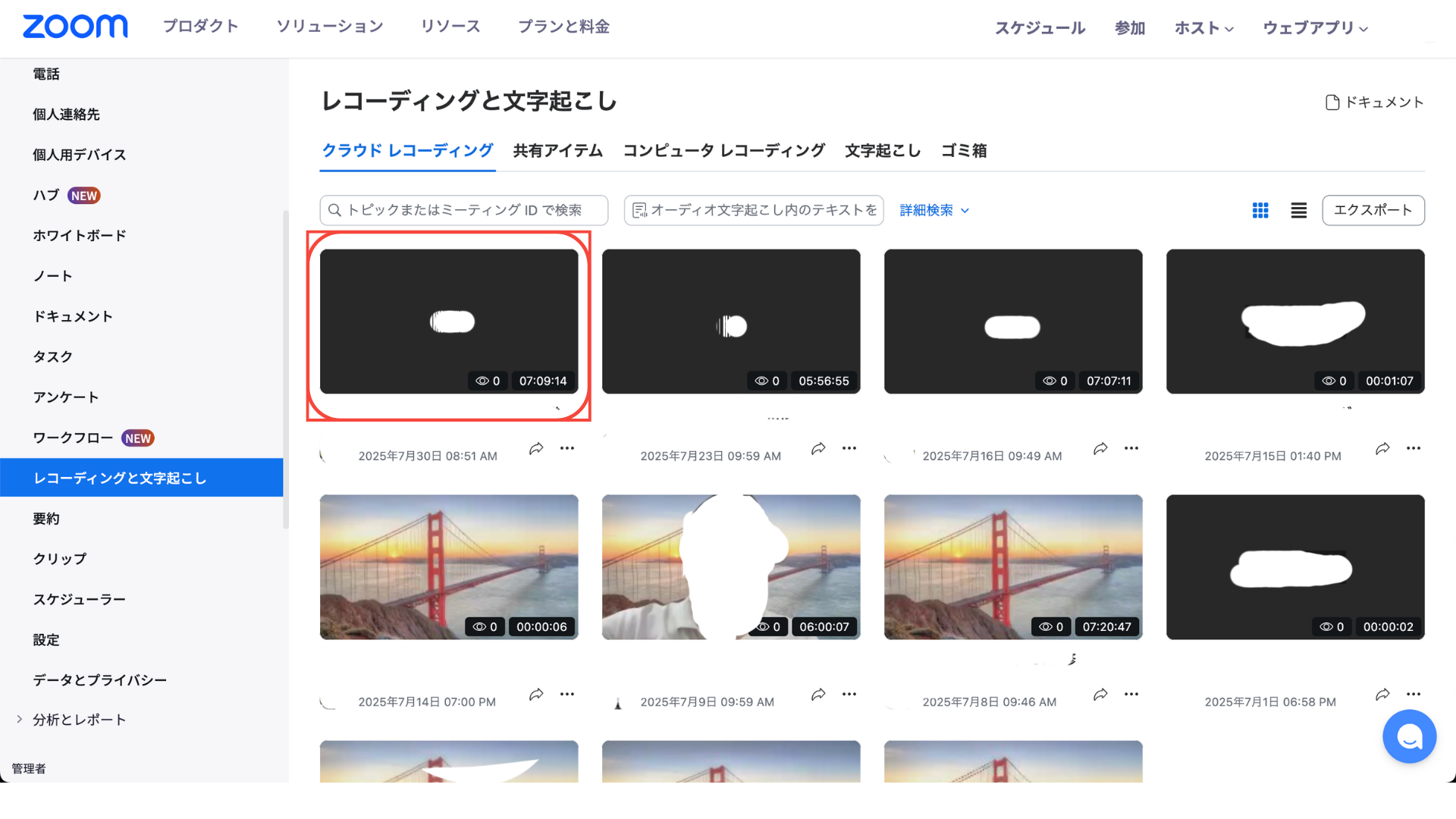

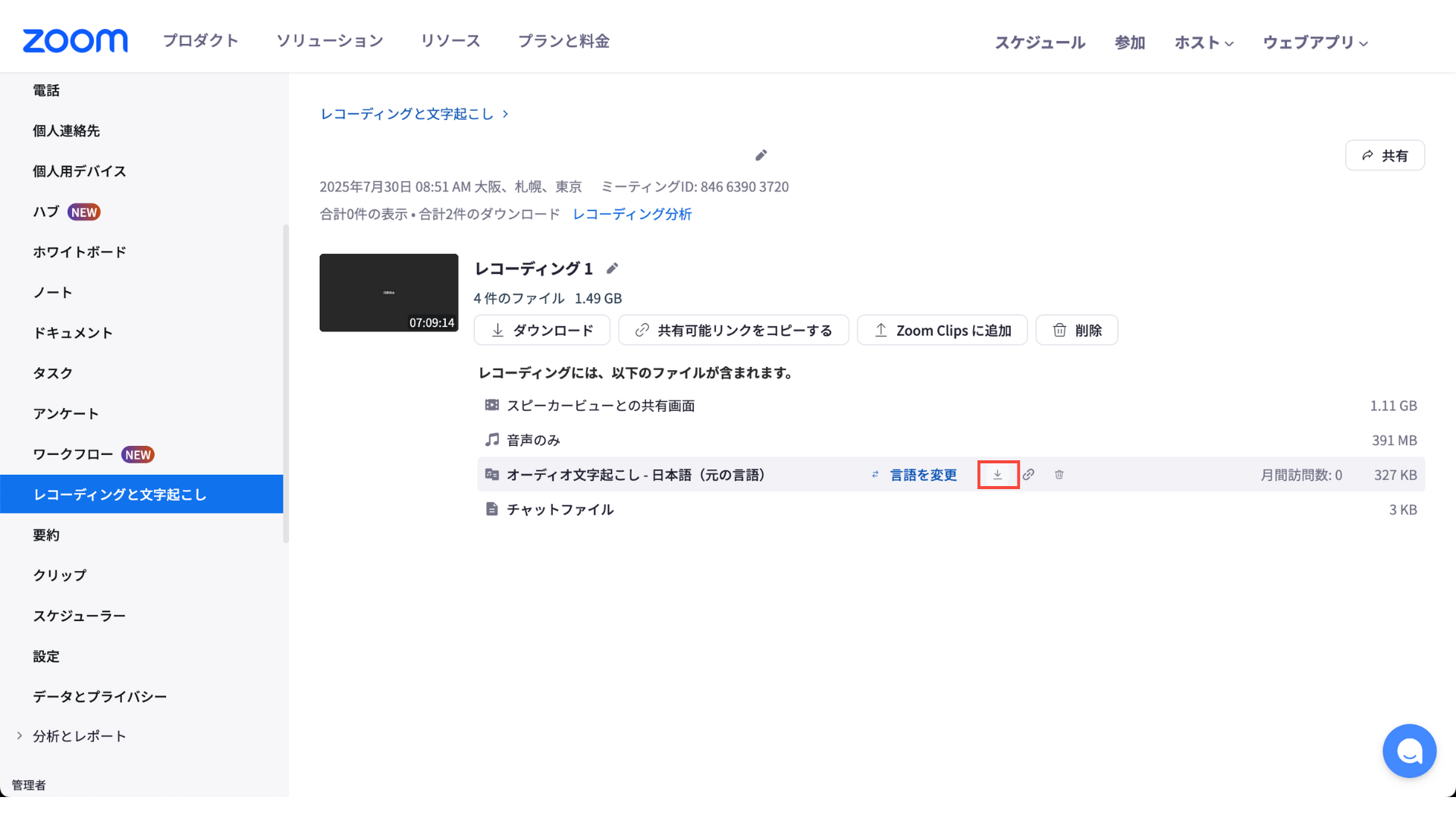

ステップ2:録画後にZoomの管理画面から生成される「文字起こしデータ(VTTファイル)」をダウンロードする。

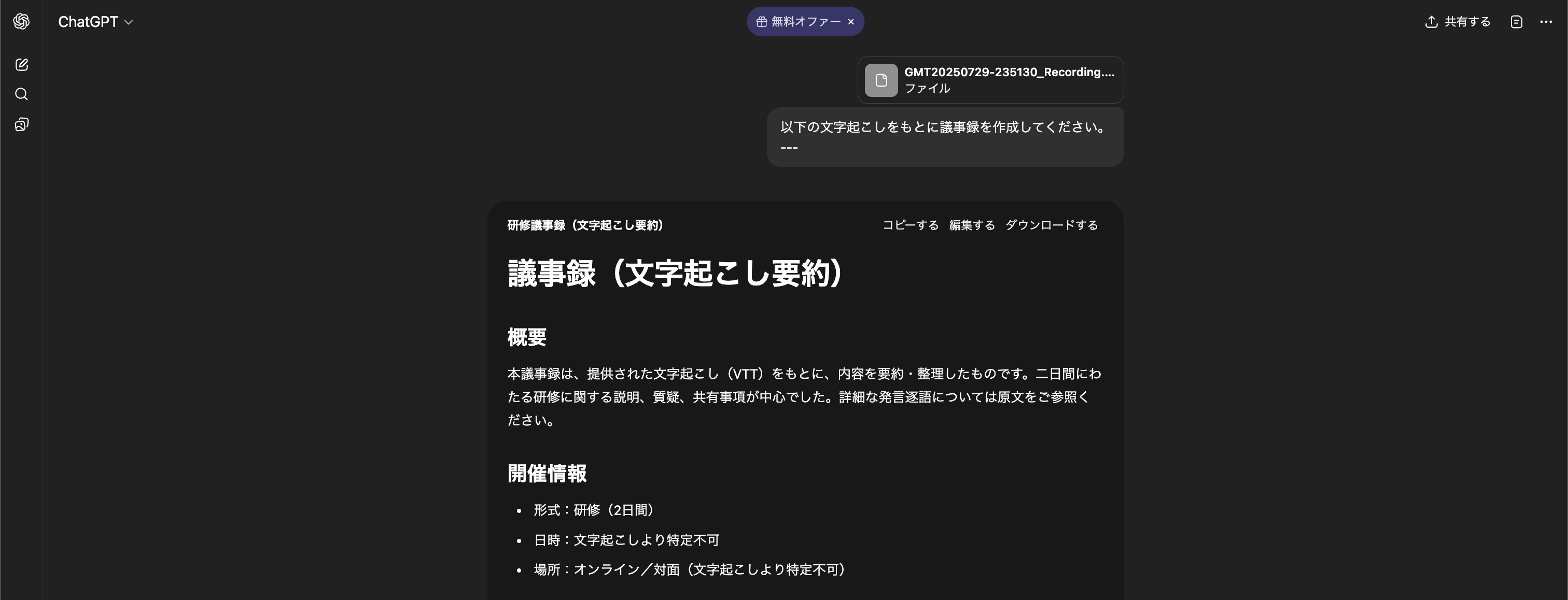

ステップ3:ダウンロードしたファイルをメモ帳などで開き、全文をコピーしてChatGPTに以下のプロンプトを入れる。

以下の文字起こしをもとに議事録を作成してください。

---

<文字起こし全文をペーストする>

Zoom AI Companion機能で議事録作成する3ステップ

Zoom AI Companionは、Zoomが提供する生成AIアシスタント機能です。会議の内容をリアルタイムで解析し、要約の作成や、聞き逃した内容の確認などをサポートしてくれます。

特に「ミーティングの要約」機能は非常に強力で、会議終了後に自動的に整理された要約がメールで届くため、議事録作成の手間を大幅に削減できます。

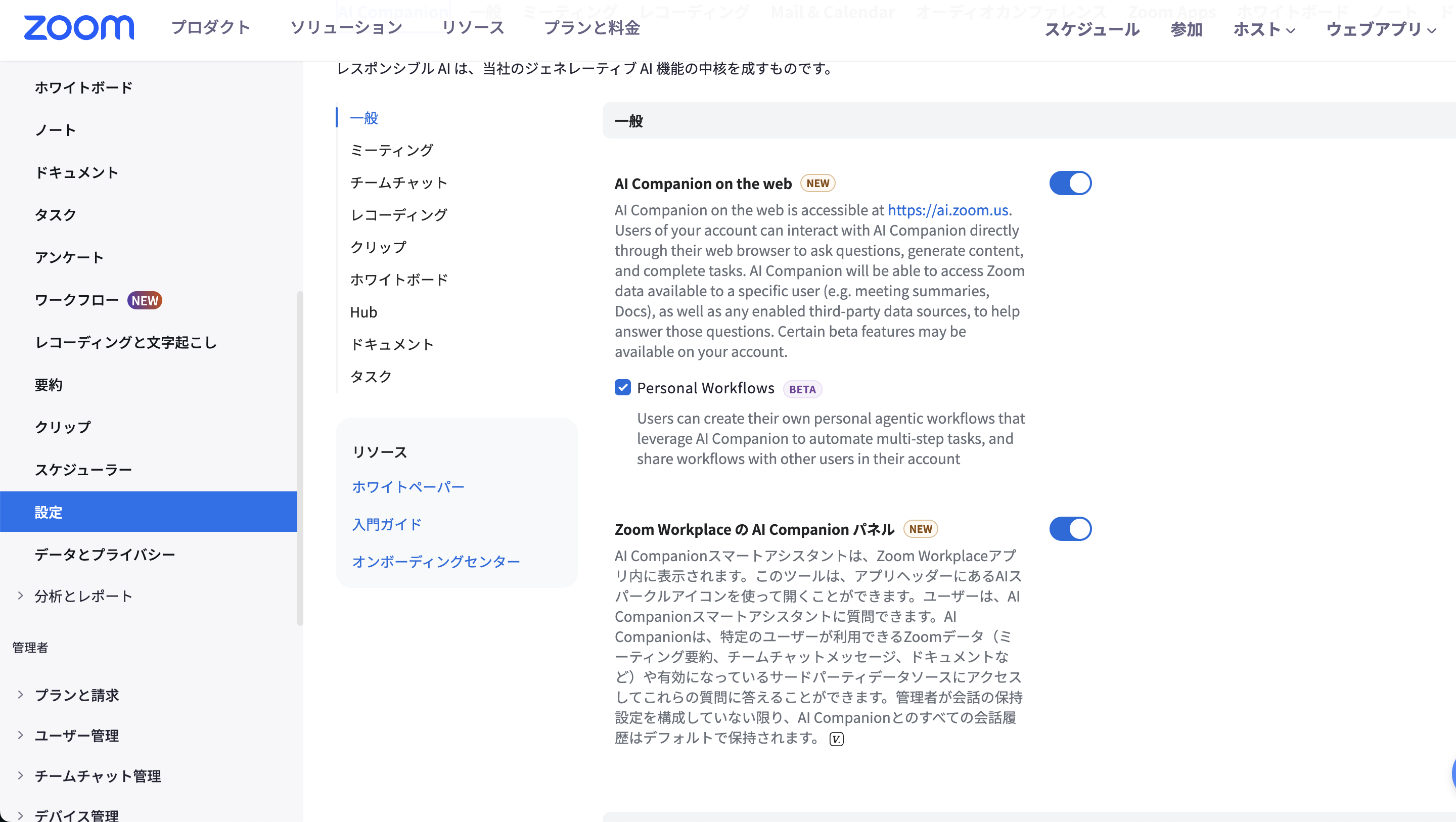

ステップ1:管理画面でAI Companion機能を有効化する

Zoomウェブポータルにログインし、「設定」メニュー内の「AI Companion」タブを開きます。 「ミーティングの要約」という項目を探し、スイッチをオンにして機能を有効化してください。

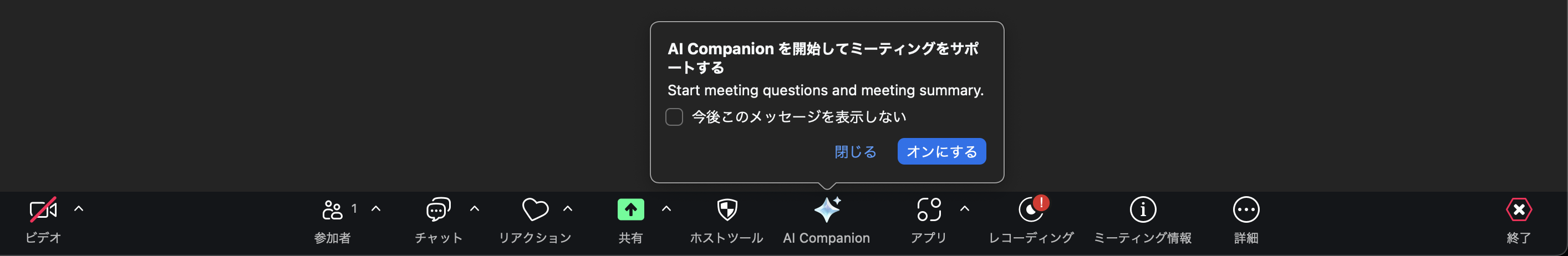

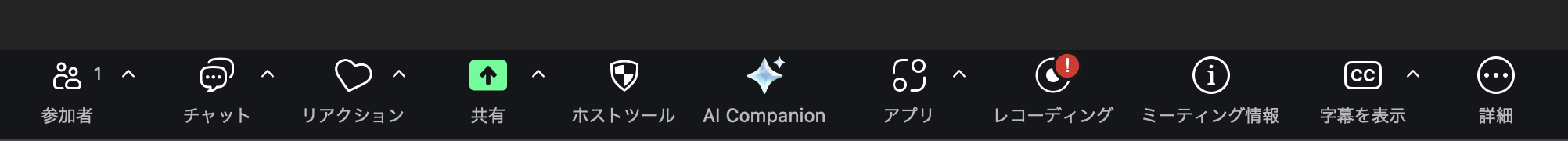

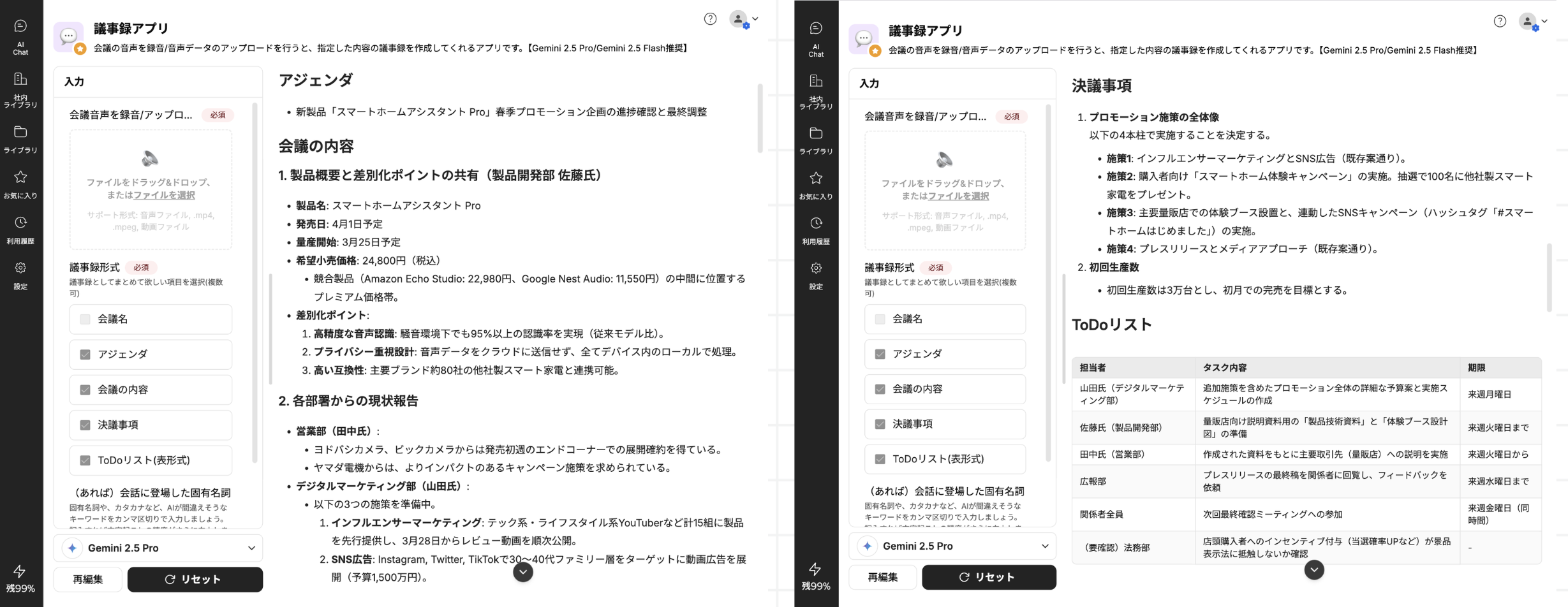

ステップ2:ミーティングを実施して「AI Companion」をオンにする

会議を開始したら、ツールバーにある「AI Companion」のアイコン(星のマークなど)をクリックし、「要約を開始」を選択します。 ホストが開始すると、参加者全員に通知が行き、AIによる会話の解析がスタートします。

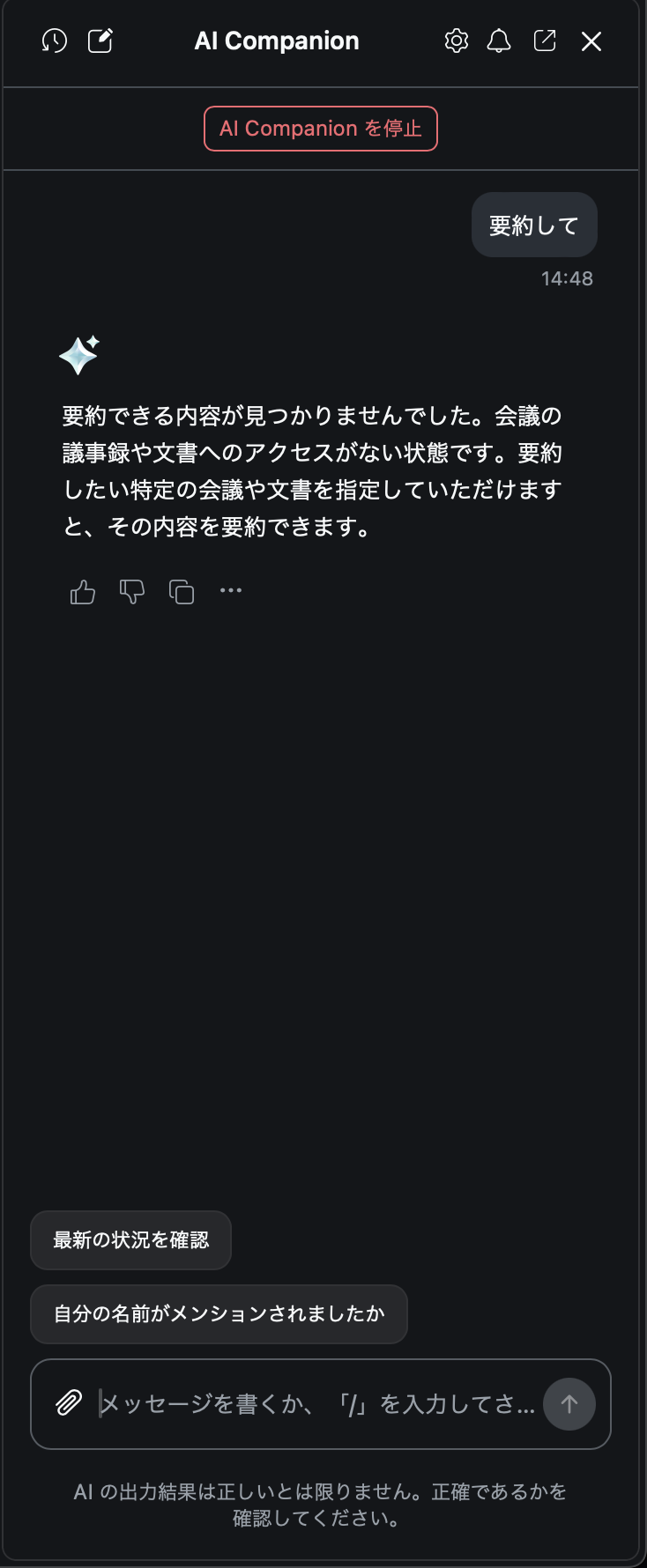

※「AI Companion」をオンにすると、ミーティング中でも要約や議事録作成を依頼することが可能になる。

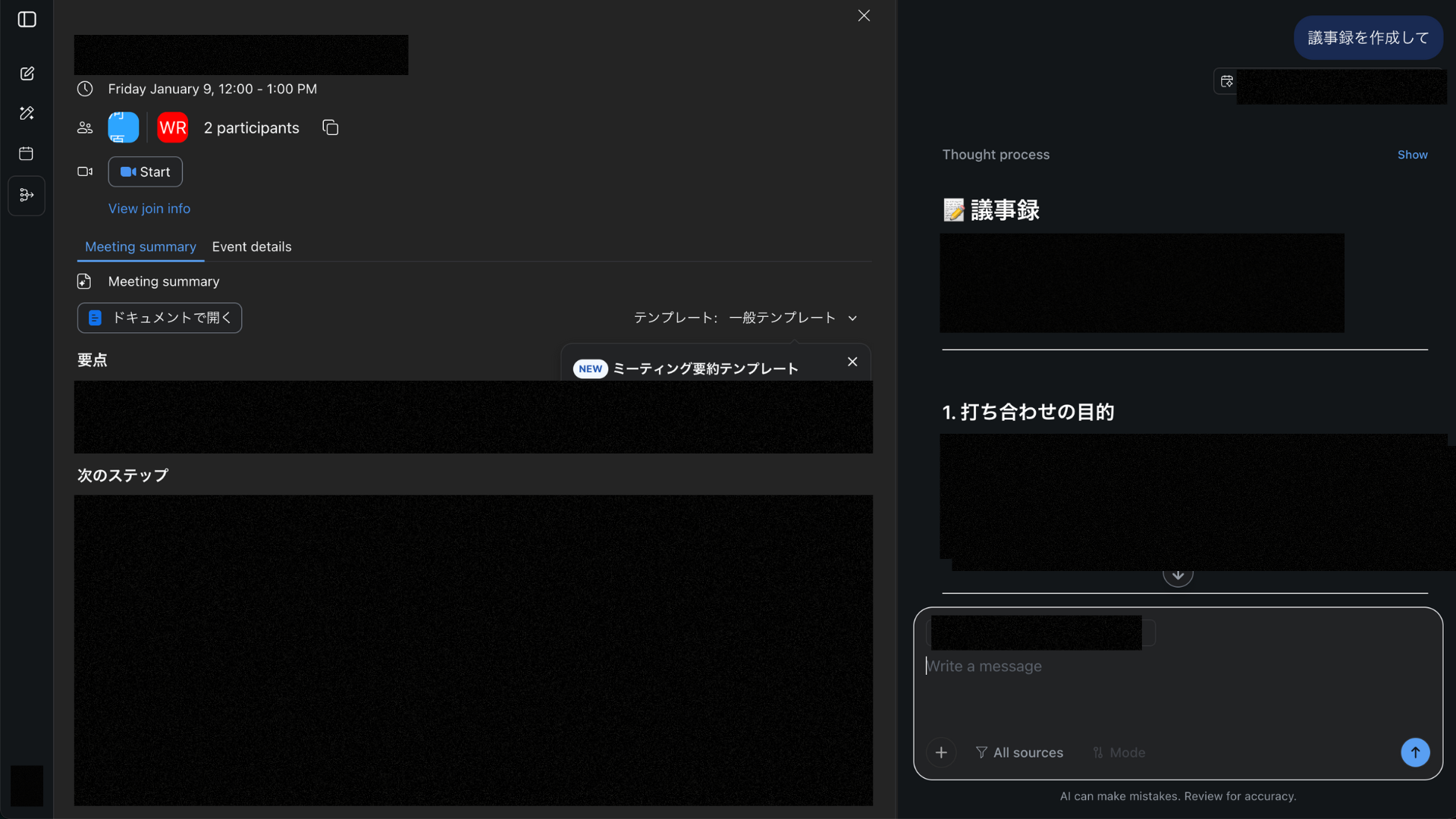

ステップ3:ミーティングの要約がメールアドレスに届きます。

ミーティングを終了すると、しばらくしてAIが生成した要約がホストのメールアドレスに届きます。 また、Zoomのウェブポータル上でも要約内容を確認でき、必要に応じて編集や共有が可能です。 決定事項やネクストアクションが自動で整理されているため、そのまま議事録としてチームに共有することもできます。

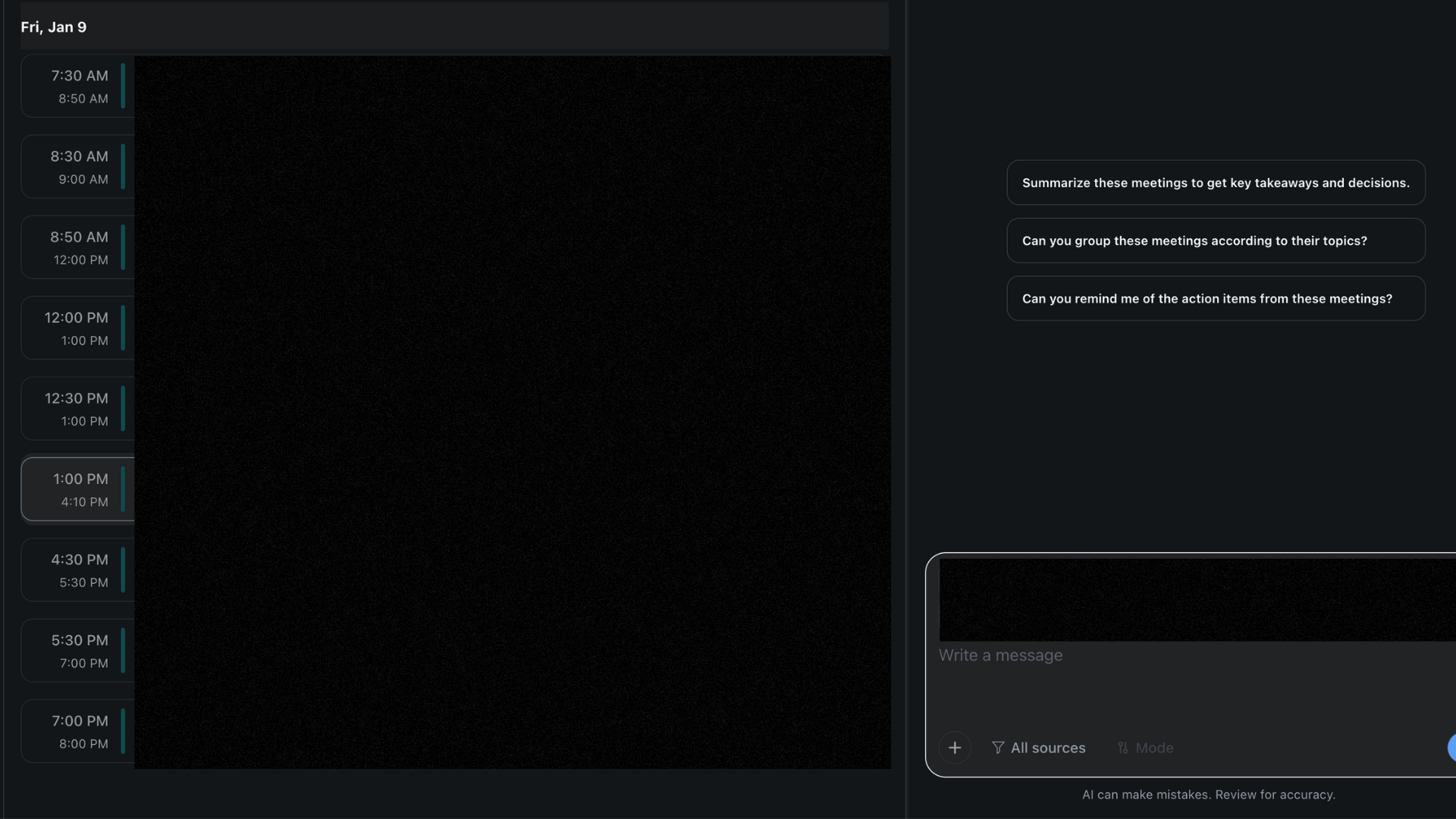

自分が欲しい形式で議事録を作成したい場合は、Zoomポータルから「AI Companion」をクリックし、実施したミーティングの予定をクリックすることで、さまざまな形式にカスタマイズすることができます。

Zoom内蔵の文字起こし機能で議事録作成する3ステップ

Zoomには、フルトランスクリプトのような高度な機能以外にも、「字幕(キャプション)」機能を活用した文字起こしの方法があります。

これは会議中にリアルタイムで字幕を表示させる機能を応用したもので、設定によってはテキストとして保存することも可能です。

ステップ1:自動字幕生成機能をオンにする

Zoomの設定画面で「ミーティングにて(詳細)」を開き、「自動字幕」の機能を有効にします。 これにより、会議中に参加者の発言が自動的に字幕として画面下に表示されるようになります。

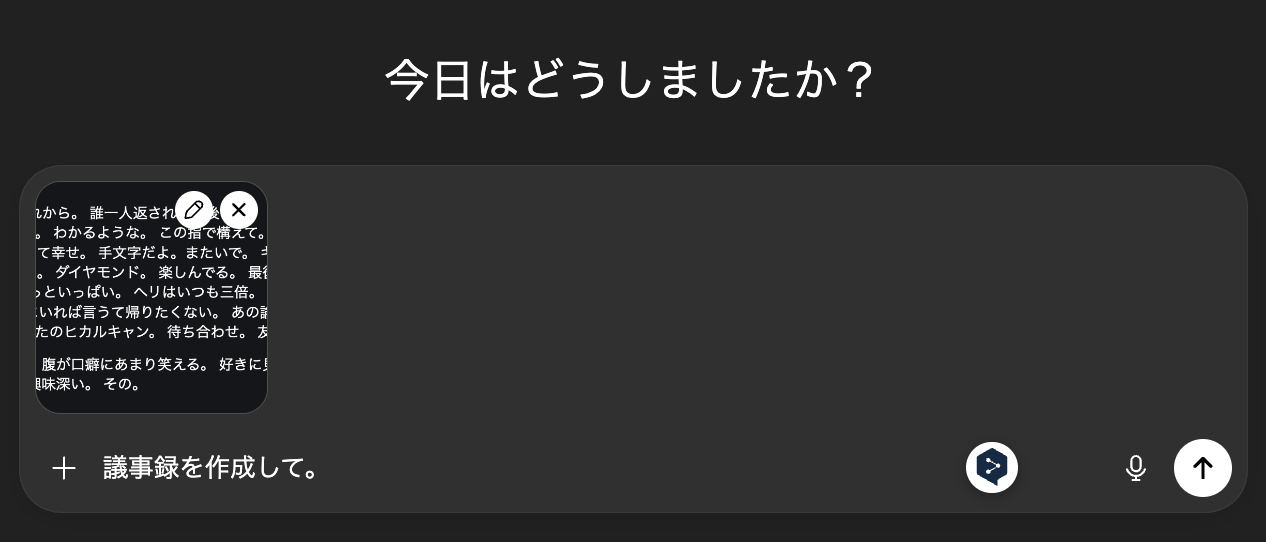

ステップ2:字幕部分のスクリーンショットとともに、ChatGPTに要約させる

以下の文字起こしをもとに議事録を作成してください。

---

<文字起こし全文をペーストする>

Zoom×外部ツール連携で議事録作成する3ステップ

Zoomは多くの外部AI議事録ツールと連携が可能です。外部ツールを使うメリットは、Zoom標準機能よりも精度の高い文字起こしや、話者分離、高度な編集機能が利用できる点にあります。

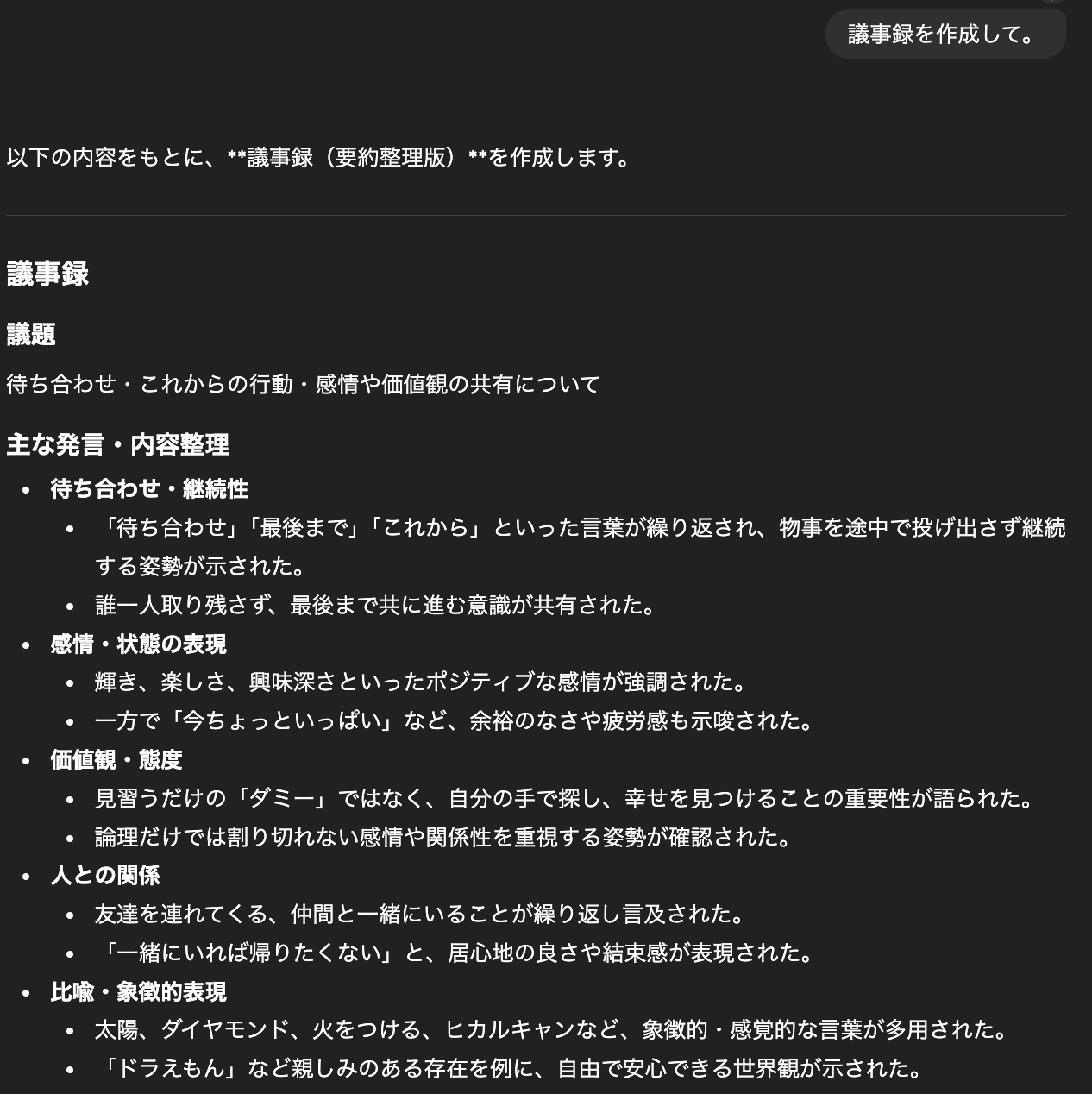

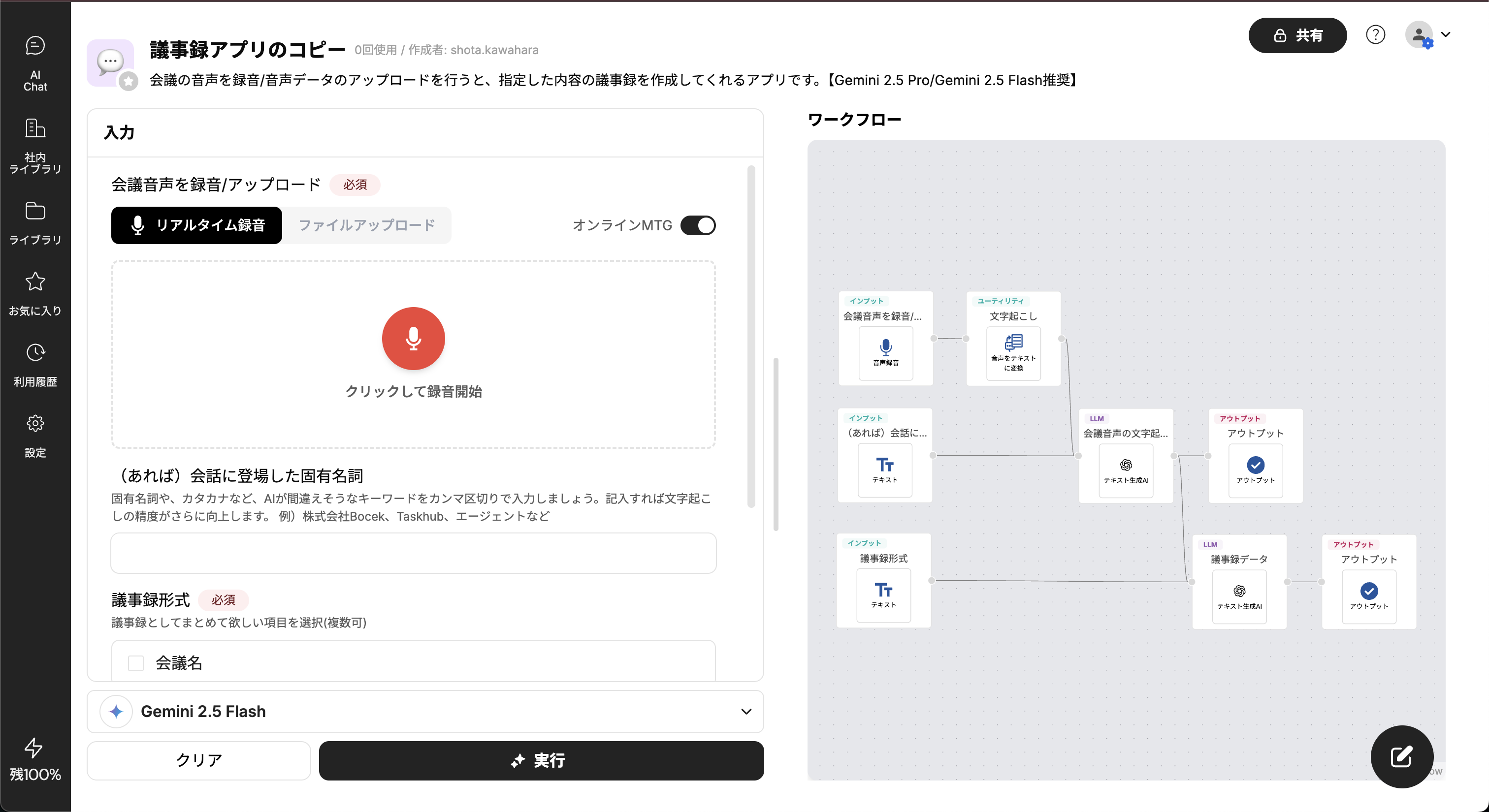

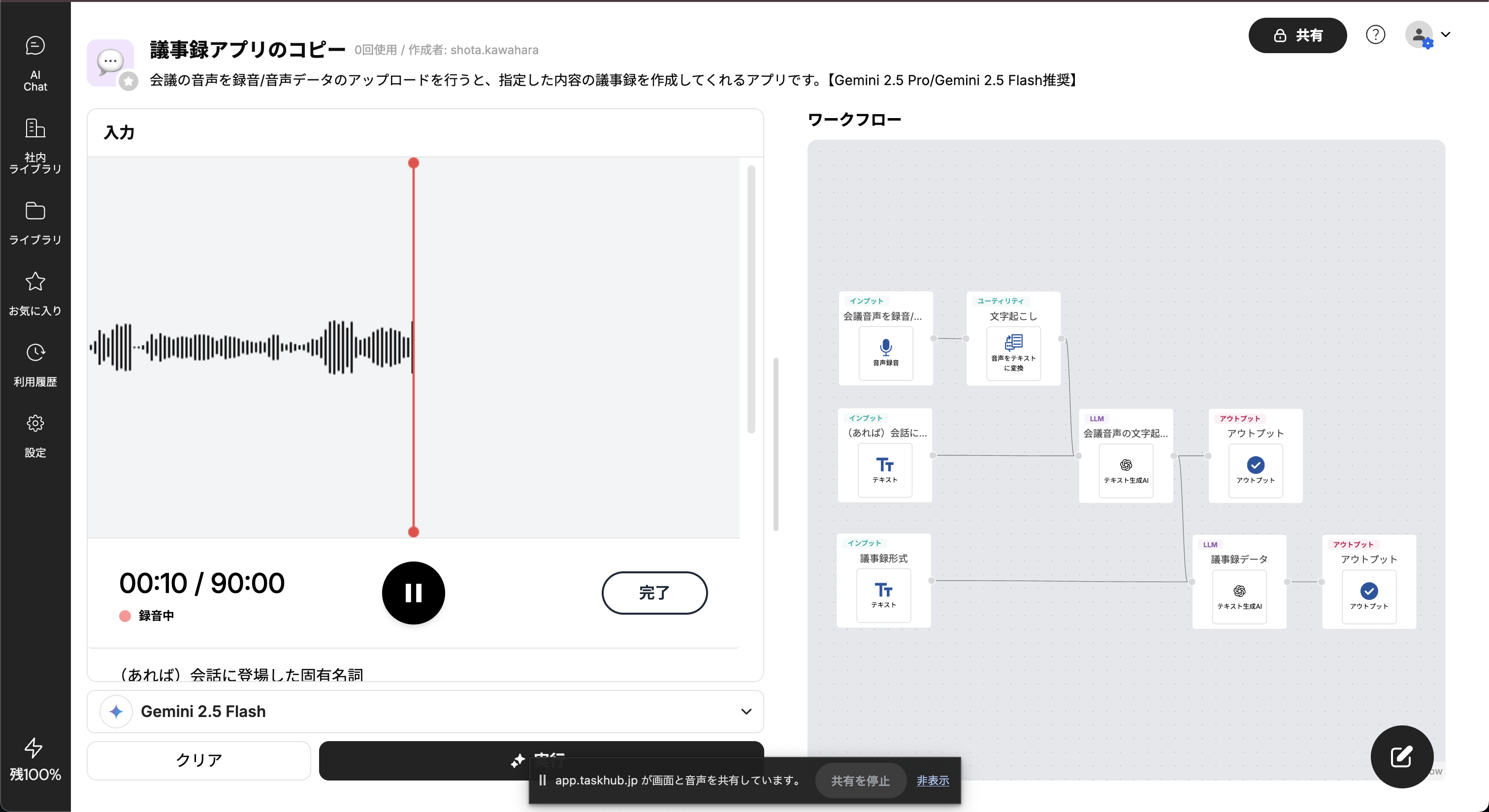

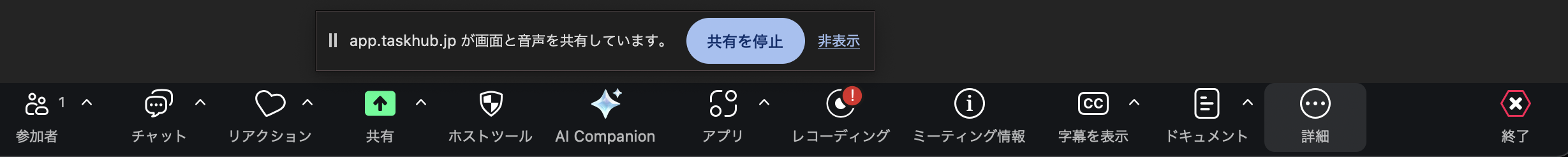

ここではTaskhubというAI議事録と連携して議事録作成をする手順を紹介していきます。

ステップ1:Taskhubの議事録アプリを起動させる

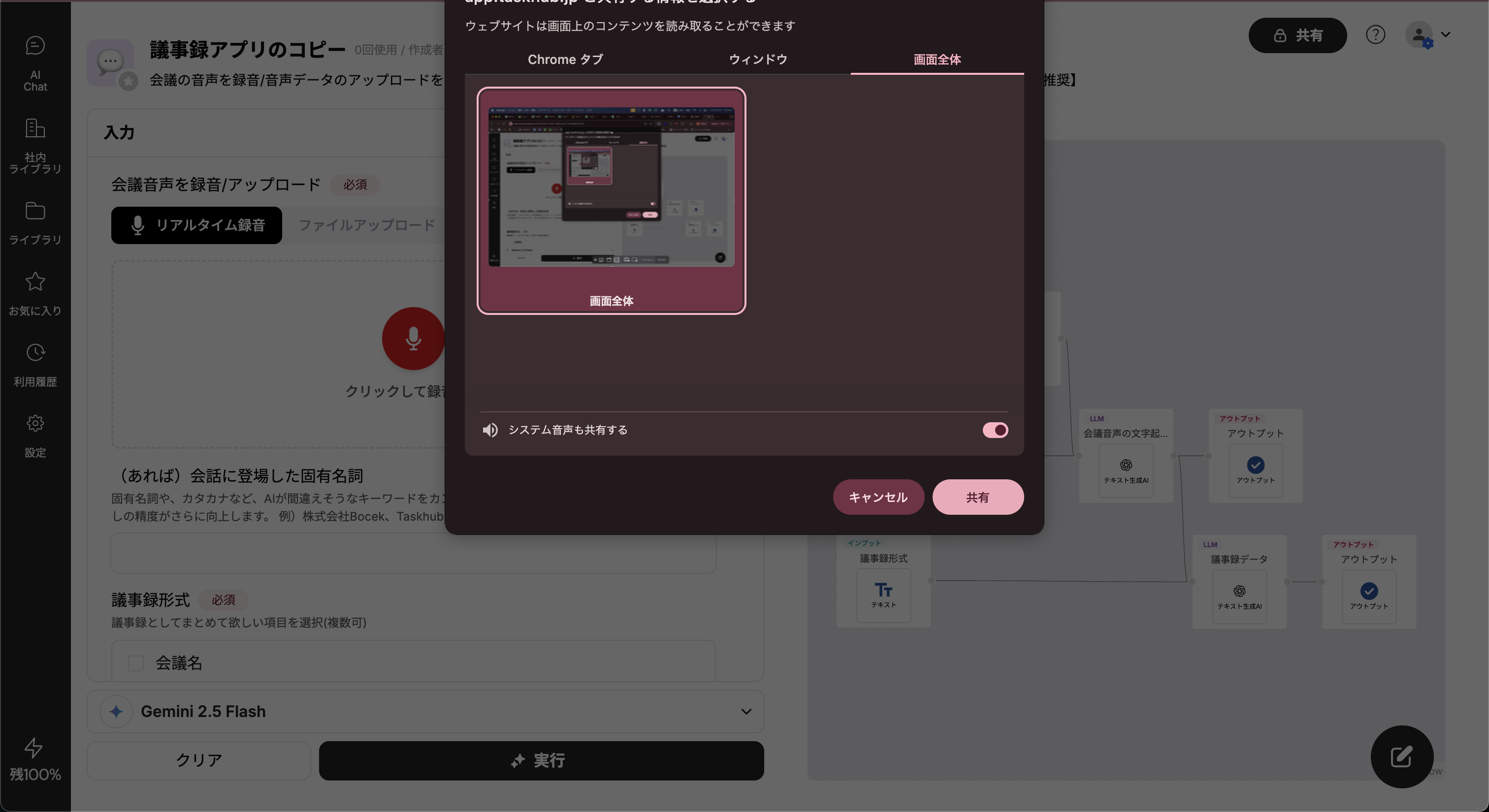

ステップ2:録音を開始した状態で、通常通りにミーティングを実施する

ステップ3:ミーティングが完了したら、録音を停止し各所設定を行う。そうすると、Taskhubから議事録が出力される。

Zoom以外のAI議事録作成サービス3選

Zoom標準機能以外にも、議事録作成に特化した優秀なAIサービスがいくつか存在します。

ここでは、特に評判が高く、多くの企業で導入されている3つのサービスを厳選して紹介します。

- Taskhub

- tl;dv

- Notta

これらのツールは、ZoomだけでなくGoogle MeetやMicrosoft Teamsなど、複数のWeb会議ツールを併用している企業にとっても強力な味方となります。

それでは、各サービスの特徴を順に解説します。

Taskhub

Taskhubは、議事録作成だけでなく、あらゆる業務を「アプリ」として選ぶだけで実行できる、日本初のアプリ型生成AIプラットフォームです。

単なる文字起こしツールではなく、Azure OpenAI Serviceを基盤としたセキュアな環境で、会議音声から「要約」「課題抽出」「ネクストアクション」までを自動生成できる点が最大の特徴です。

Zoomの録画データをアップロードするだけで、プロンプト(指示文)を一切書くことなく、コンサルタントが作成したかのような高品質な議事録が完成します。

また、議事録以外にも「メール作成」や「日報生成」など200種類以上のアプリが搭載されているため、社内全体のDXをこれ一つで推進できます。

導入サポートも手厚く、初めて生成AIを導入する企業でも安心して利用できる設計になっています。

公式HP:https://taskhub.jp/

tl;dv

tl;dvは、ZoomやGoogle Meetでの会議動画にタイムスタンプを押し、重要な瞬間をピンポイントで共有することに特化したツールです。

基本機能の多くを無料で利用できるため、スタートアップや個人のフリーランスを中心に、世界中でユーザー数を伸ばしています。

このツールの強みは、会議中の「あの発言、どこだっけ?」を瞬時に解消できる視覚的な機能にあります。

会議中に重要な場面でハイライトボタンを押しておけば、後からその瞬間の動画と文字起こし部分だけをチームメンバーにURLで共有可能です。

長い会議動画をすべて見返す必要がなくなり、情報のキャッチアップ時間を大幅に短縮できます。

多言語対応もしており、グローバルなチームでの非同期コミュニケーションにも最適です。

公式HP:https://tldv.io/ja/

Notta

Nottaは、日本語の音声認識精度が業界トップクラスであり、リアルタイム文字起こしと話者識別に優れたAI議事録ツールです。

Zoom会議にボットとして自動参加させることで、会議中の会話をリアルタイムでテキスト化し、終了と同時に議事録のドラフトを確認できます。

特に優れているのは、誰が話しているかを自動で判別する「話者識別機能」の精度です。

発言者ごとにタグ付けされるため、後から「誰が何を言ったか」を修正する手間が最小限で済みます。

また、スマホアプリ版も非常に使い勝手が良く、オンライン会議だけでなく、対面での商談やインタビューの録音・文字起こしにも柔軟に対応できる点が評価されています。

タグ付けや画像挿入などの編集機能も豊富で、ノートツールとしても活用できます。

Zoom以外のAI議事録作成サービスの3つの選び方

数あるAI議事録ツールの中から、自社に最適なサービスを選ぶためには、機能や安全性を慎重に見極める必要があります。

- Zoomと連携できること

- カスタマイズできること

- セキュリティの強さ

単に「人気があるから」という理由で導入すると、現場の運用フローに合わなかったり、重要なデータが守られなかったりと、後悔することになりかねません。

失敗しないための3つの選定基準を解説します。

Zoomと連携できること

Zoomとスムーズに連携できる機能が備わっているかは、日々の業務効率を左右する最も基本的なチェックポイントです。

連携の手間がかかるツールを選んでしまうと、毎回録画データを手動でダウンロード・アップロードする作業が発生し、形骸化の原因となります。

具体的には、Zoomのクラウド録画が終わった瞬間に自動でツール側に取り込まれる機能や、会議開始と同時にボットが自動参加して記録を開始する機能があるかを確認しましょう。

また、Zoomだけでなく、GoogleカレンダーやOutlookカレンダーと連携し、会議スケジュールに合わせて自動で録画予約ができる機能があると、録画忘れを防ぐことができ、運用がさらに楽になります。

自社の既存のワークフローを崩さずに導入できるツールを選ぶことが、定着の鍵です。

議事録AIサービスについてもっといろいろな種類を知りたい方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。Zoomと連携しやすいサービスがきっと見つかるかと思います。

カスタマイズできること

自社の業界用語や会議フォーマットに合わせて、出力結果を柔軟にカスタマイズできる機能があるかも重要な選定基準です。

一般的なAIツールでは、社内特有の専門用語や略語を正しく認識できず、結局手作業での修正に時間がかかってしまうケースが少なくありません。

そのため、「ユーザー辞書機能」で専門用語を登録できるか、あるいは「プロンプト(指示)」を調整して、出力される議事録の形式(箇条書き、Q&A形式など)を変更できるかを確認してください。

例えば、Taskhubのように用途に合わせたアプリが用意されていたり、独自のテンプレートを作成できたりするツールであれば、修正の手間を極限まで減らし、完成品に近い議事録を自動生成することが可能になります。

そもそもビジネス上の正しい議事録のフォーマットについてあまりよくわかっていない方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。

セキュリティの強さ

機密情報を扱う議事録ツールだからこそ、データの暗号化や学習データへの利用有無といったセキュリティ強度は妥協できません。

会議の内容には、経営戦略、人事情報、未公開の製品情報など、外部に漏れてはならない情報が含まれています。

選定時は、SOC2やISO27001などの国際的なセキュリティ認証を取得しているか、データ通信がSSL/TLSで暗号化されているかを必ずチェックしましょう。

また、最も重要なのが「入力データがAIの学習に利用されない設定(オプトアウト)」が可能かどうかです。

TaskhubのようにAzure OpenAI Serviceなどのセキュアな基盤を利用し、企業利用を前提とした厳格なデータ保護ポリシーを持っているサービスを選ぶことが、リスク管理の観点から必須となります。

議事録AIのセキュリティ面に関して詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。

Zoomで議事録作成に使える便利機能3選

AIツール以外にも、Zoom自体に搭載されている便利な機能を使いこなすことで、議事録作成の効率を上げることができます。

- ローカル/クラウドレコーディング

- ホワイトボード機能

- AI Companion機能

これらの機能は、追加費用なしで使えるものも多いため、知っておいて損はありません。

それぞれの活用シーンを解説します。

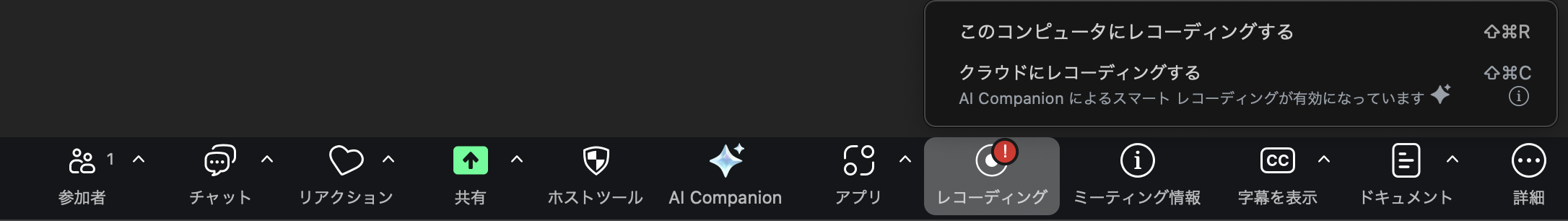

ローカル/クラウドレコーディング

Zoomの録画機能には、PC本体に保存する「ローカル記録」と、Zoomのサーバー上に保存する「クラウド記録」の2種類があります。

議事録作成の観点からは、それぞれの特性を理解して使い分けることが重要です。

ローカル記録は、ネット環境に依存せず高画質で保存できるため、編集ソフトを使って動画コンテンツとして残したい場合に適しています。

一方、議事録作成用としては「クラウド記録」が圧倒的に便利です。

クラウド記録であれば、前述したフルトランスクリプト機能が使えるだけでなく、URLを共有するだけで欠席者に動画を見せることができます。

「とりあえず記録用」ならクラウド、「素材として編集する」ならローカル、といった使い分けを意識しましょう。

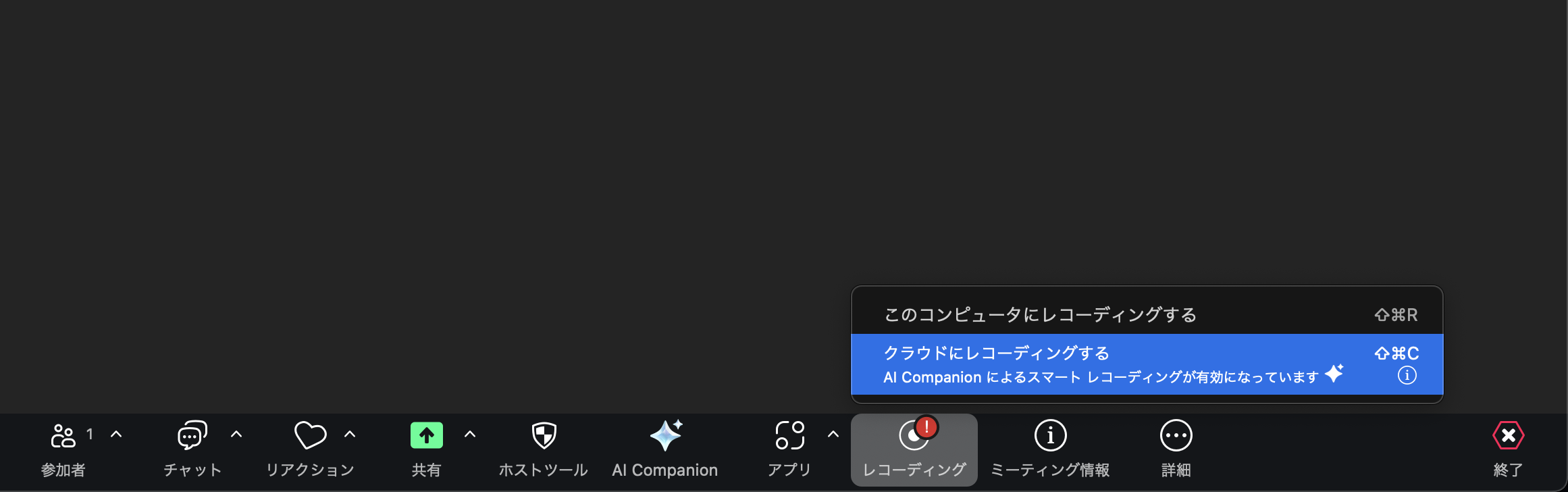

以下はZoomミーティング画面の下側になりますが、「レコーディング」をクリックすると出てくるボタンの中で、それぞれ

- このコンピュータにレコーディングする→ローカルレコーディング

- クラウドにレコーディングする→クラウドレコーディング

を指しています。

ホワイトボード機能

会議中に画面共有を行い、ホワイトボード機能や注釈機能を使って議論を可視化することも、質の高い議事録作成につながります。

音声だけのやり取りでは、「あれ」「それ」といった指示語の内容が後からわからなくなりがちですが、画面上にメモを残すことで文脈が明確になります。

Zoomには、共有された画面に直接テキストや図形を書き込める注釈機能があります。

会議の最後に、書き込みが行われた画面のスクリーンショットを保存しておき、議事録に画像を貼り付けるだけで、複雑な議論の内容が一目でわかるようになります。

文字起こしテキストと、ビジュアル情報を組み合わせることで、読み手にとって親切な議事録が完成します。

AI Companion機能

Zoom AI Companionを活用したクラウド記録(スマートレコーディング)には、単なる文字起こしを超えた高度な検索・解析機能が備わっています。

長時間の会議動画をすべて見返す時間がなくても、AIのサポートを使えば必要な情報にすぐにアクセスできます。

録画再生画面では「スマートチャプター」によって話題ごとの区切りが自動で生成されているほか、AIに対して

「予算の話はいつした?」とチャット形式で質問することで、該当箇所を即座に特定可能です。

さらに、提示された箇所をクリックすると、動画もそのタイミングまでジャンプして再生されます。

「決定事項」や「納期」といった重要項目も、AIが文脈を理解して自動でハイライトしてくれるため、検索窓にキーワードを打ち込む手間すらなく、議事録に必要な情報を効率的にピックアップすることが可能です。

Zoom議事録作成に関するよくある質問

最後に、Zoomでの議事録作成に関してよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

- 無料プランでも自動作成できる?

- 複数言語が混ざった会議でも対応可能?

- 情報漏洩の心配はない?

これらの疑問を解消し、安心して自動化に取り組んでください。

それでは、一つずつ回答します。

無料プランでも自動作成できる?

結論から言うと、完全自動で精度の高い議事録を作成するには、有料プランや外部ツールの利用が推奨されますが、無料プランでも工夫次第で効率化は可能です。

前述した「字幕(ライブ文字起こし)」機能を活用し、ログを保存する方法であれば、Zoomの無料アカウントでもテキストデータを取得できます。

ただし、クラウド記録やフルトランスクリプト機能、AI Companionといった高度な機能は有料ライセンス限定となります。

また、無料版の字幕ログは話者分離ができないなどの制約があるため、修正の手間を考えると、頻繁に会議を行う企業であれば有料プランへの切り替えか、Taskhubのような外部ツールの導入の方がコストパフォーマンスが良い場合が多いです。

複数言語が混ざった会議でも対応可能?

Zoomの標準機能や多くのAIツールは多言語に対応していますが、一つの会議内で言語が頻繁に切り替わるケースの認識精度はツールによって異なります。

Zoomの字幕機能では、設定で指定した一言語のみを認識するため、日英が混在する会議などでは、どちらか一方の言語しか正確に文字起こしされないことがあります。

一方、高性能なAI議事録ツールの中には、多言語同時認識に対応しているものや、発言ごとに言語を自動検出するものもあります。

グローバル会議で議事録を作成する場合は、単一言語の設定だけでなく、複数言語の同時認識や翻訳機能が充実しているサービスを選ぶことが重要です。

情報漏洩の心配はない?

AIによる議事録作成で最も懸念されるのがセキュリティですが、適切なツールを選べばリスクは最小限に抑えられます。

Zoom自体も通信の暗号化やデータ保護の対策を行っていますが、利用者の設定ミス(録画の公開設定など)による漏洩リスクには注意が必要です。

外部のAIツールを利用する場合は、「学習データとして利用しない(ゼロデータリテンション)」方針を明記しているサービスを選ぶのが鉄則です。

特に無料のWebサービスなどは、入力データがAIの学習に使われる規約になっている場合があるため、業務利用には不向きです。

Taskhubのように、Azure OpenAI Service等のセキュアな環境で構築され、企業利用を前提としたセキュリティ設計がなされているツールを選ぶことを強くおすすめします。

まとめ

本記事では、Zoomの議事録を自動作成する5つの方法や、おすすめのAIツール、便利な機能について解説しました。

生成AIを活用することで、議事録作成にかかる膨大な時間を短縮し、業務効率を劇的に向上させることが可能です。

しかし、「既存のツールでは決まったフォーマットでしか出力できず、結局手直しが必要」「対面の会議には対応しておらず、使い分けが面倒」といった課題を感じている方も多いのではないでしょうか。

そこでおすすめしたいのが、議事録作成に特化した強みを持つ「Taskhub」です。

Taskhubが議事録作成において選ばれている理由は、大きく2つあります。

1つ目は、出力フォーマットを自由自在にカスタマイズできる点です。

決められた型にはめるだけでなく、御社の会議スタイルや報告形式に合わせて自由に出力を変更できます。

常に高い精度で、実務ですぐに使える形式の議事録が生成されるため、修正の手間がほとんどかかりません。

2つ目は、オフラインとオンラインの両方に対応している点です。

ZoomやGoogle MeetなどのWeb会議はもちろん、対面での打ち合わせにも対応しています。

そのため、社内の定例会議からクライアントとの商談まで、全ての議事録作成をTaskhubひとつで自動化・完結させることができます。

もちろん、Azure OpenAI Serviceを基盤とした万全のセキュリティ体制や、専任コンサルタントによる導入サポートも完備しています。

「議事録作成の負担をゼロにしたい」「もっと柔軟に使えるツールを探している」という方は、ぜひTaskhubの機能や活用事例をまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の議事録自動化”を体験し、コア業務への集中を実現させましょう。