「会議のたびに議事録を作るのが面倒…」

「AIで楽になると聞いたけれど、実際どうやるの?」

そんな悩みを、本記事ですべて解決します。

実は、手順さえ知っていれば、ChatGPTを使って議事録を作るのは驚くほど簡単です。

これまでの手作業が嘘のように、短時間で精度の高い議事録が完成します。

本記事では、誰でも明日から実践できる「具体的な作成手順」と「コピペで使えるプロンプト」をわかりやすく解説しました。

ぜひ最後まで読んで、業務効率化の第一歩を踏み出してください。

ChatGPTで議事録を作成する際の基礎知識

いきなり作り始める前に、少しだけ仕組みを知っておきましょう。

AIに何ができて、何ができないのかを理解しておくだけで、完成する議事録のクオリティがグッと上がります。

ここでは、知っておくべきポイントをシンプルに解説します。

ChatGPTで議事録はできる?

結論から言うと、ChatGPTを活用して議事録を作成することは十分に「可能」です。

ただし、ChatGPTがいきなり会議に参加して、勝手に音声を記録してくれるわけではありません。

現在のChatGPTの主な役割は、「渡されたテキスト情報を、読みやすく整理すること」です。

つまり、人間が「会議の音声データ(または文字起こしデータ)」を用意し、それをAIに渡すことで、初めてきれいな議事録が出来上がります。

「録音・文字起こし」と「要約・整形」はセットで行う必要がある、と覚えておいてください。

ChatGPTで議事録を作成する流れとは?

作業自体は非常にシンプルで、大きく分けて3つのステップで完了します。

- 文字起こし:会議の音声をテキストデータにする

- 指示出し:テキストをChatGPTに渡し「議事録にして」と頼む

- 確認:AIが作った文章をサッとチェックする

たったこれだけです。

ZoomやTeamsなどのツールを使うか、専用アプリを使うかで手順が少し異なるため、次の章でサービス別に詳しく解説します。

【サービス別】ChatGPTで議事録を作成する5つの方法

ここからは、具体的によく使われているツールやサービスごとに、ChatGPTを用いて議事録を作成する手順を紹介します。

- iPhoneボイスメモ

- Googleドキュメント

- Zoom

- Google Meet

- Microsoft Teams

それぞれの環境に合わせた最適なステップを解説しますので、ご自身の状況に合わせて参考にしてください。

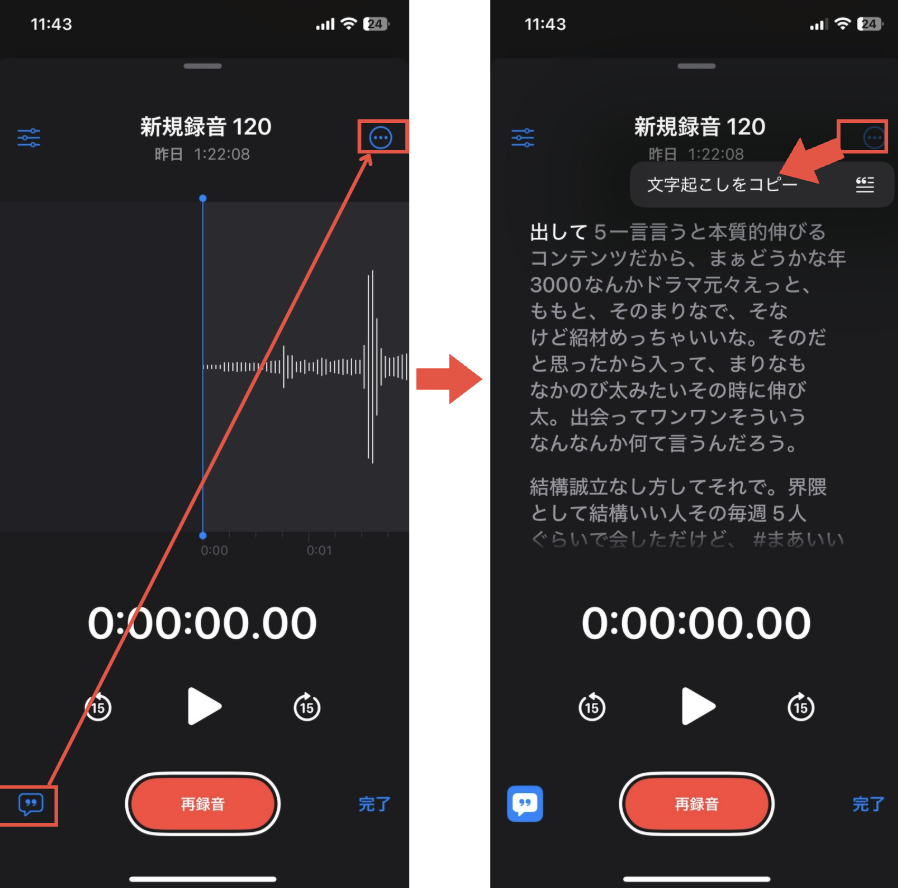

【iPhoneボイスメモ利用者向け】議事録を作成する2ステップ

iPhoneのボイスメモを利用している場合、スマートフォンだけで簡単な2つの手順で議事録を作成することができます。

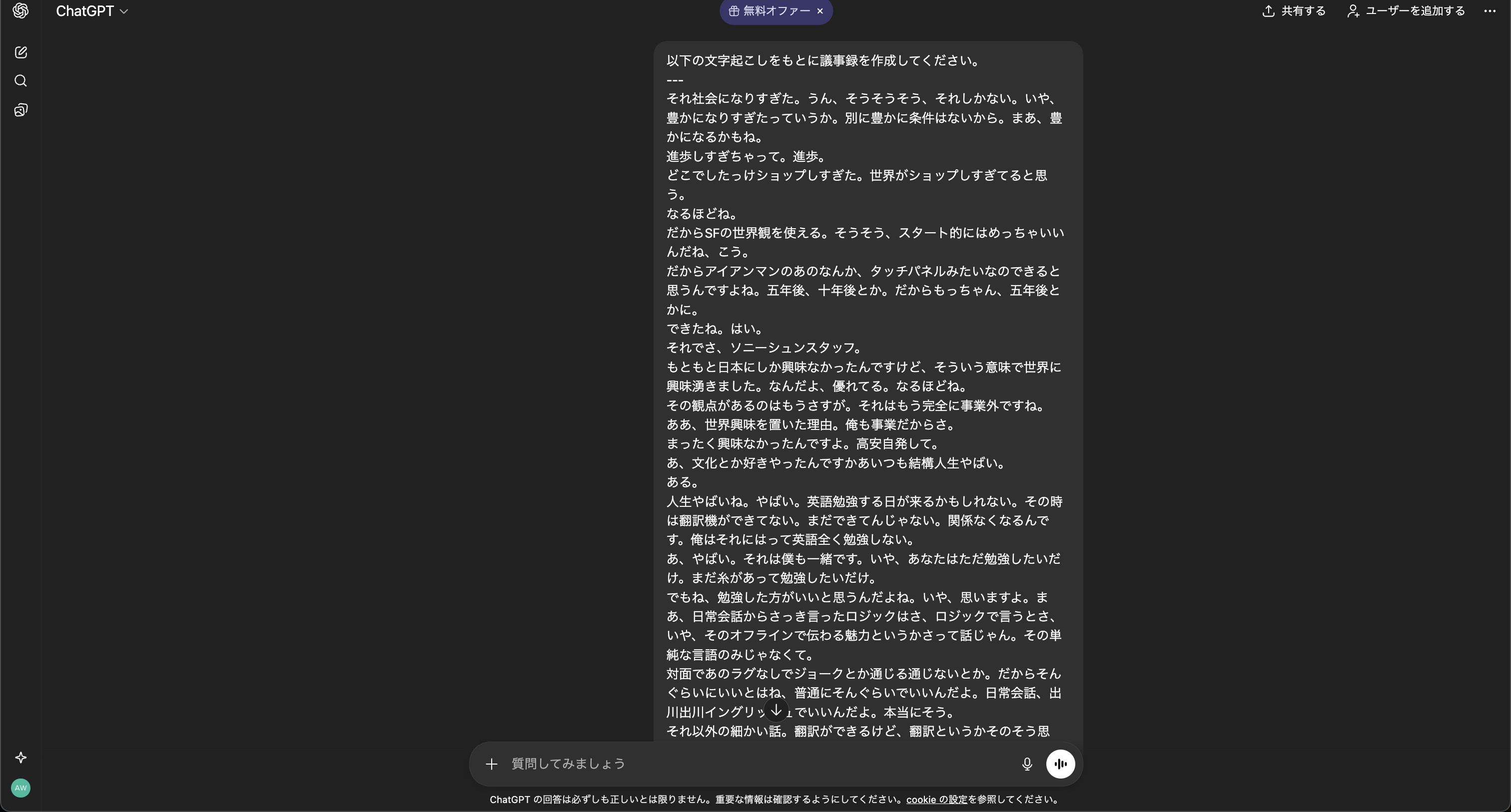

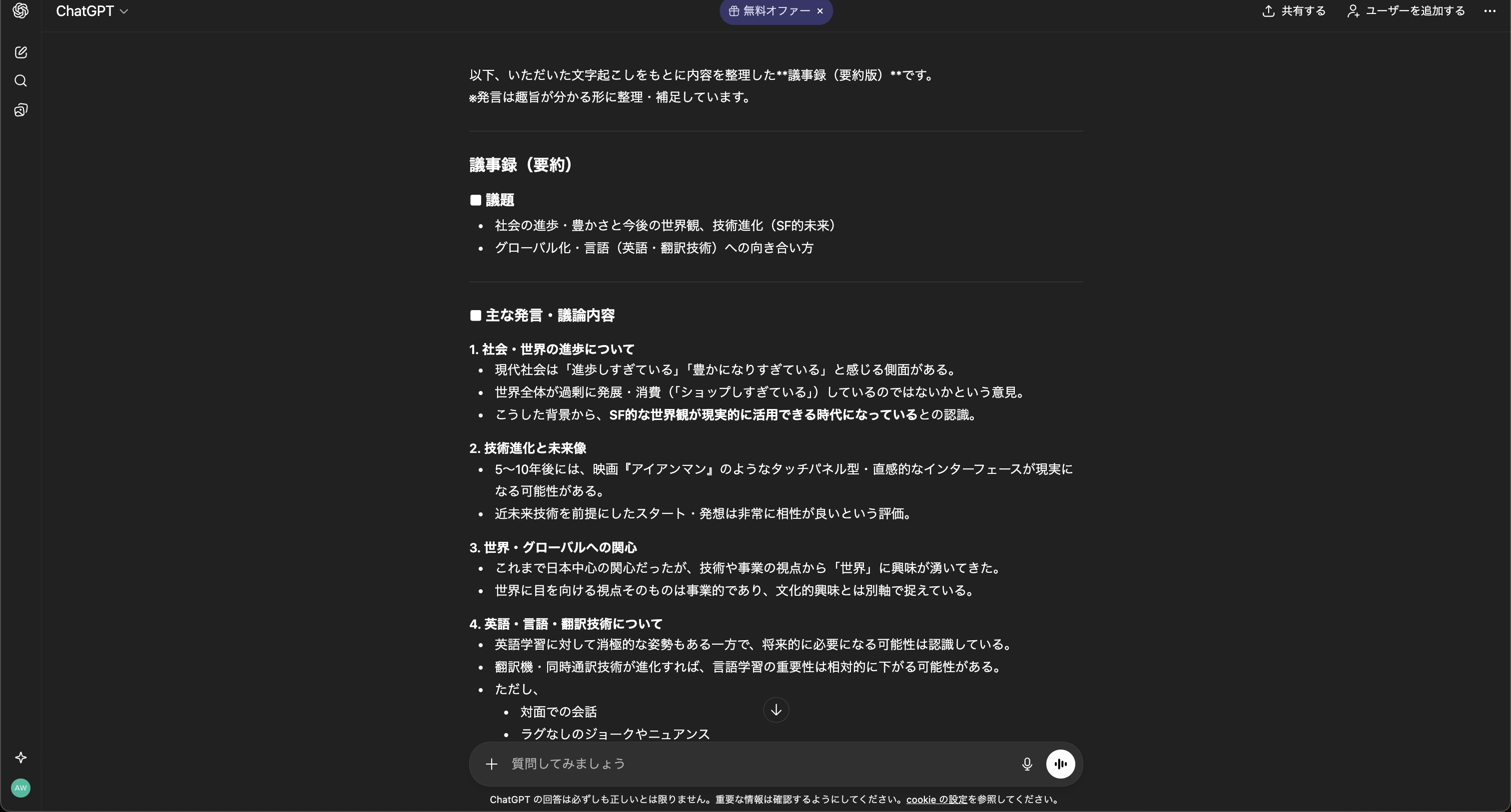

ステップ1:ボイスメモアプリで録音後、「文字起こしをコピー」をクリックする

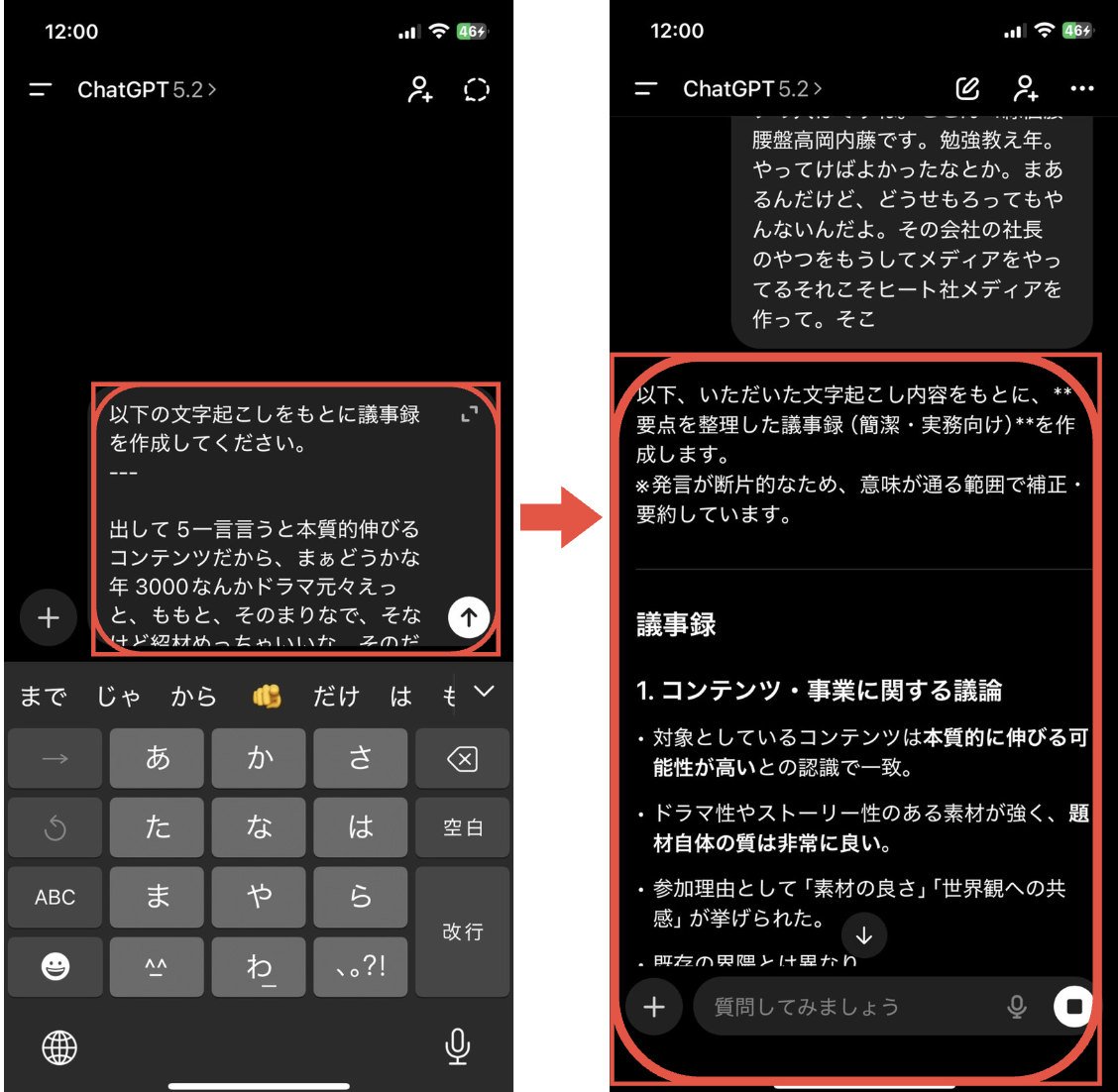

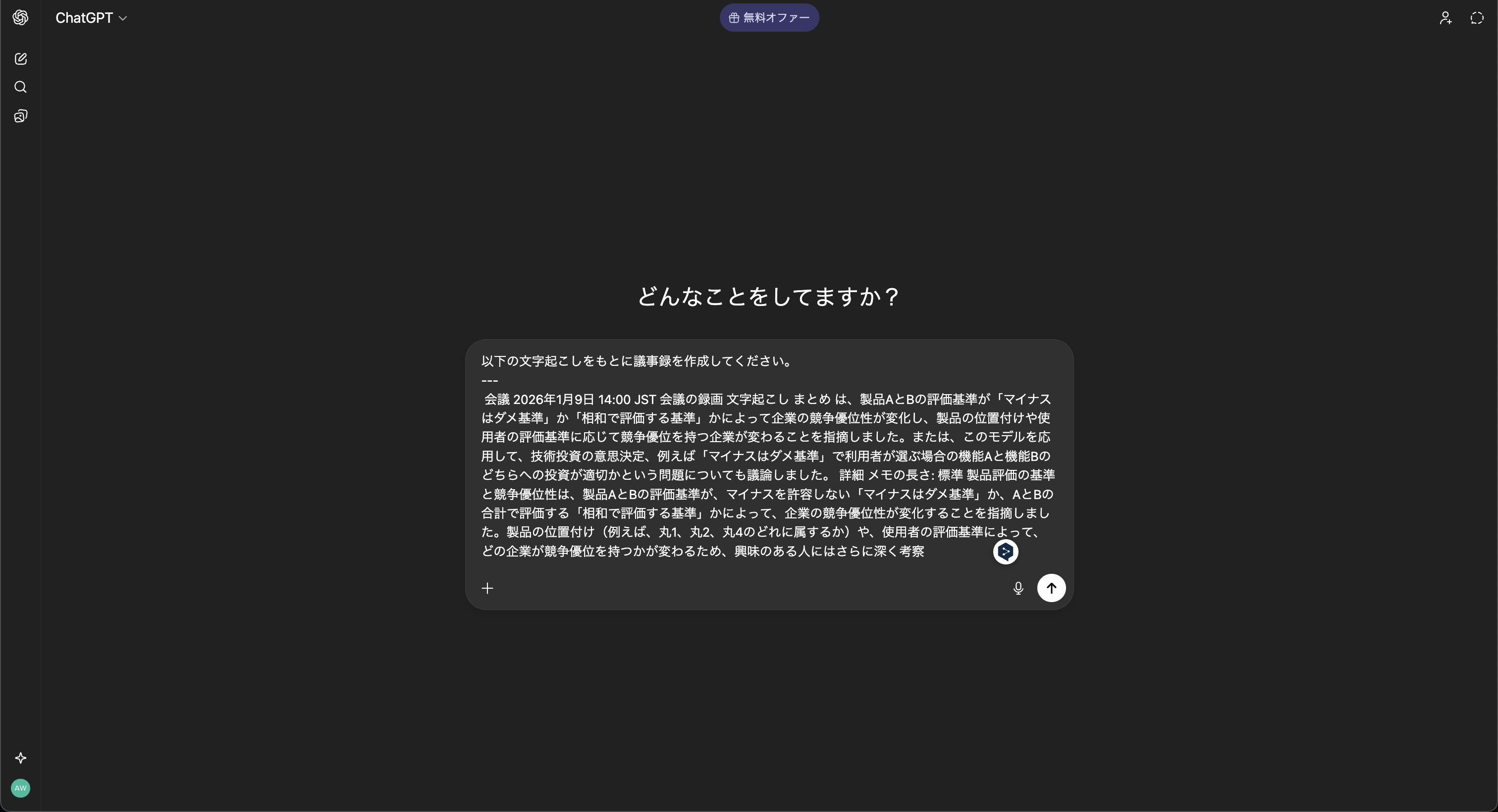

ステップ2:ChatGPTスマートフォンアプリを開き、チャットで以下のプロンプトを入れる。

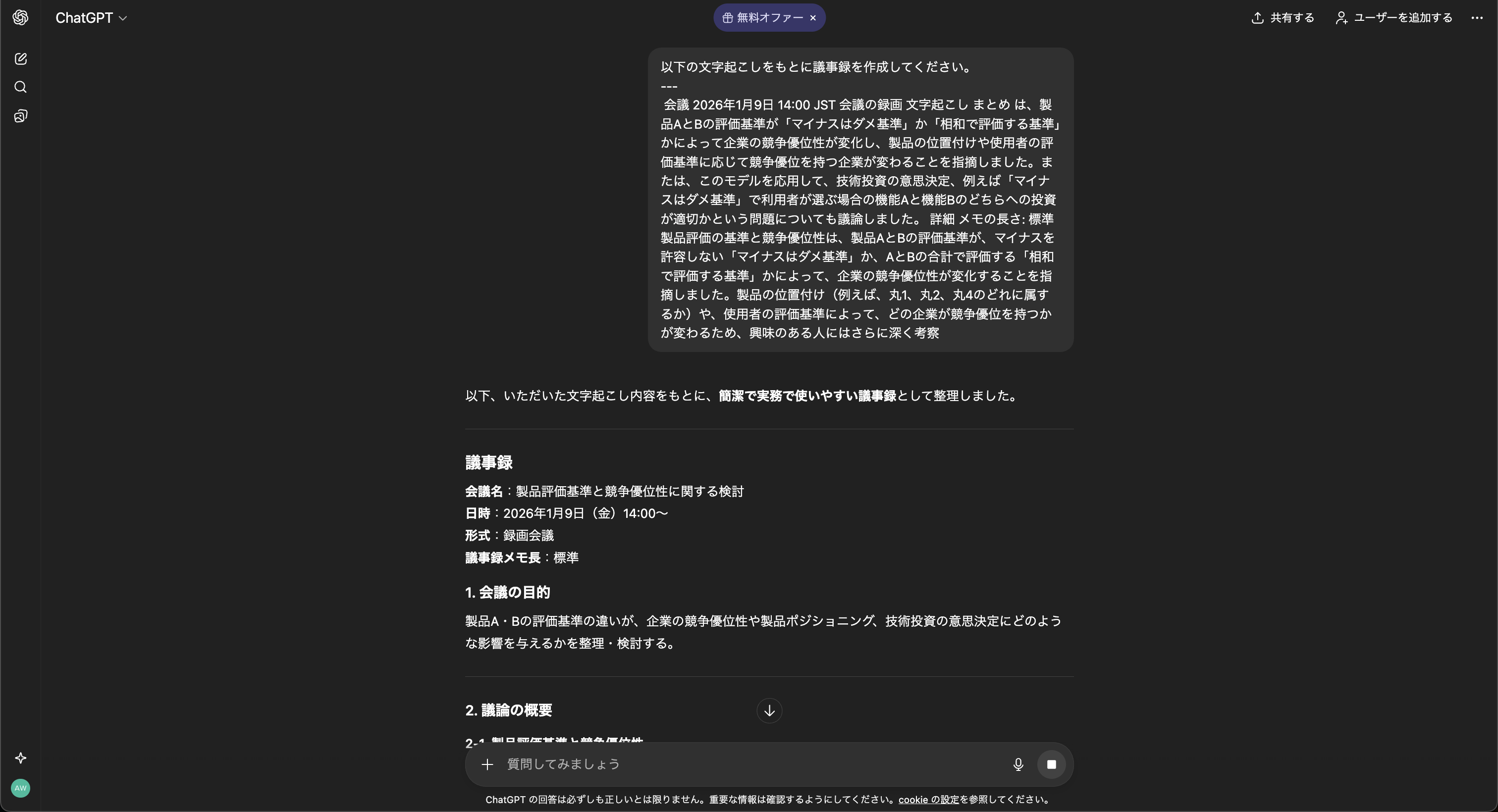

以下の文字起こしをもとに議事録を作成してください。

---

<文字起こし全文をペーストする>

iPhone上のChatGPTアプリを使えば、PCに移す手間もなく、スマホ完結で議事録の素案を作成できるため、移動中の作業にも最適です。

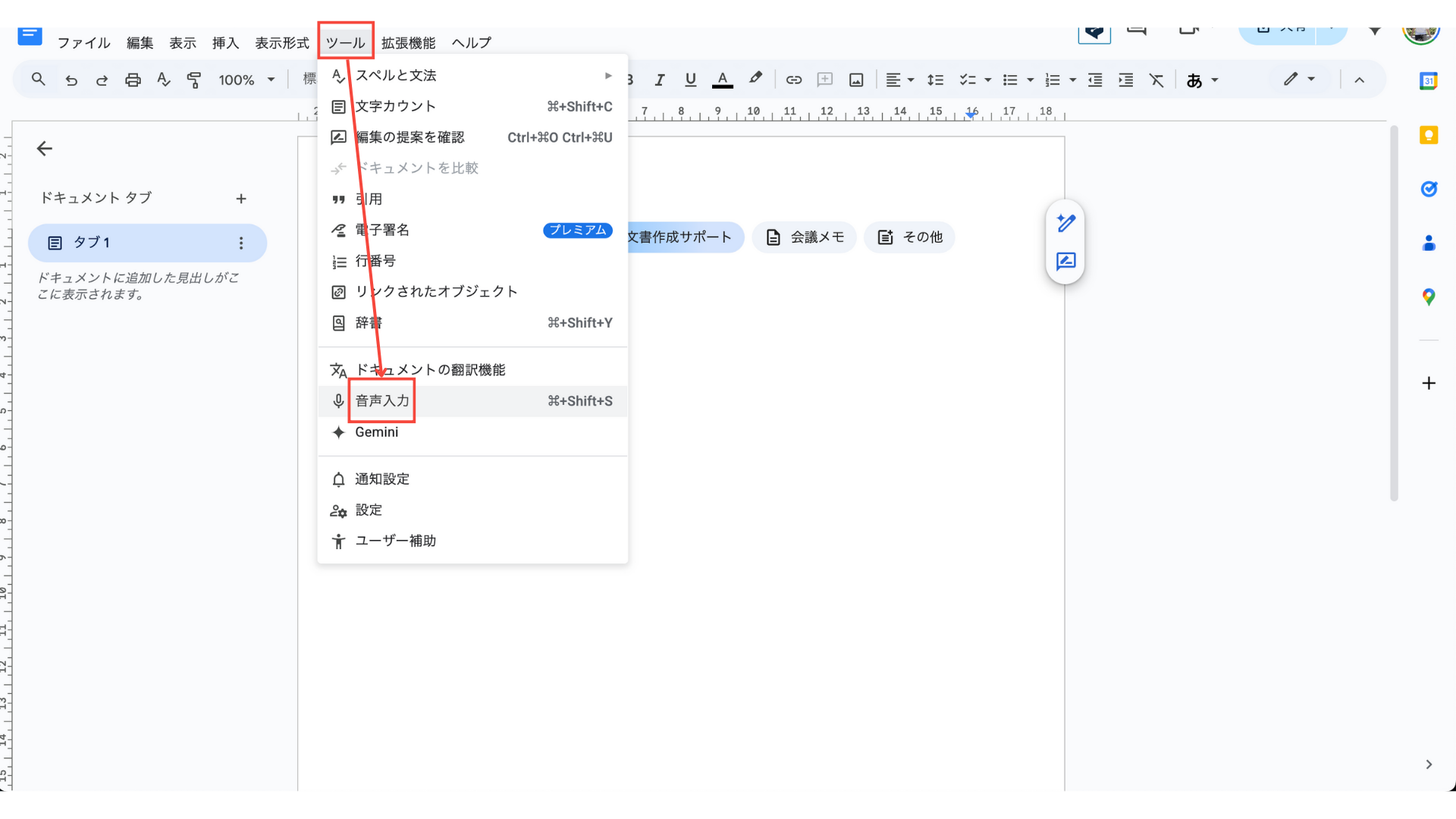

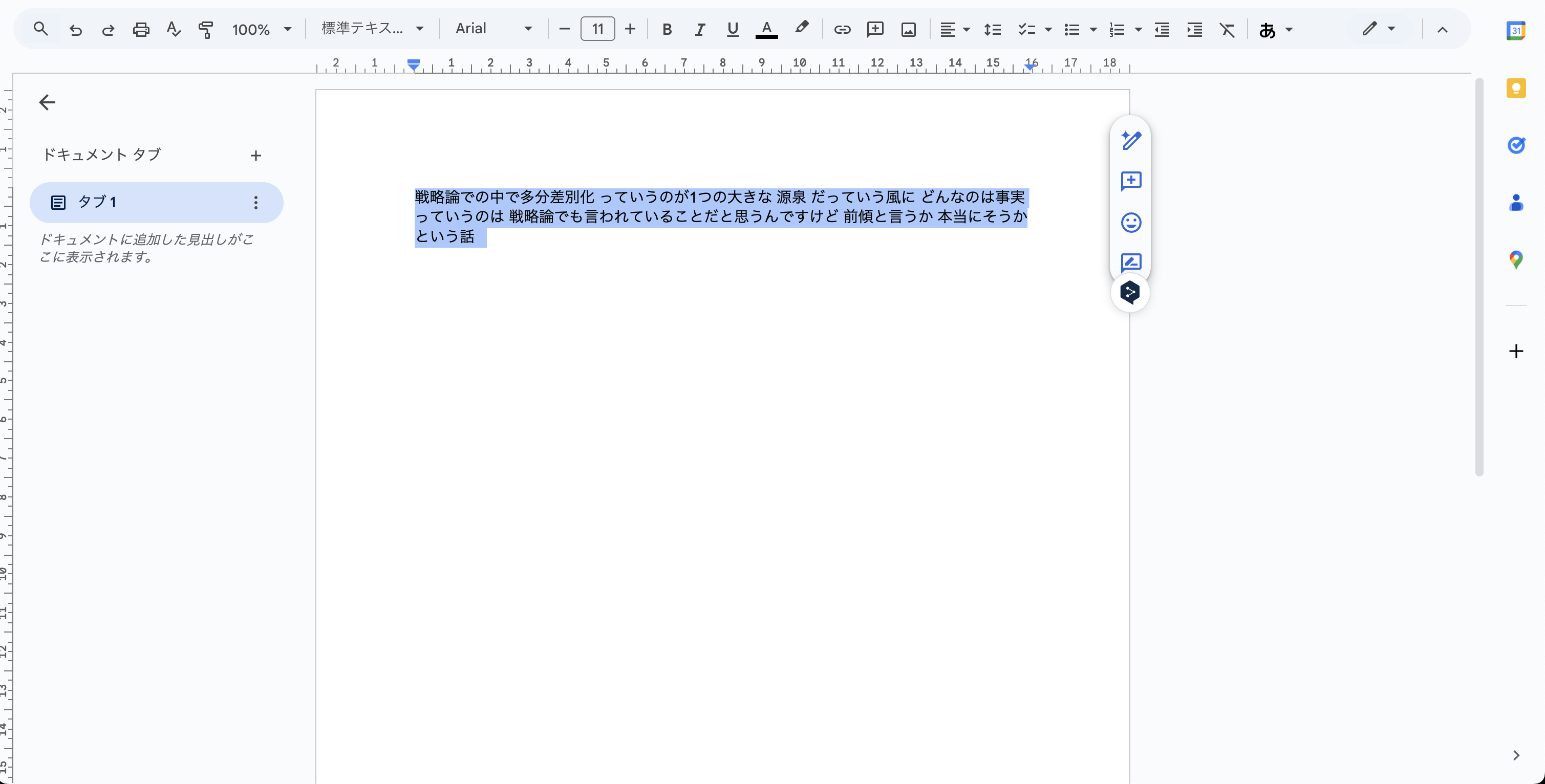

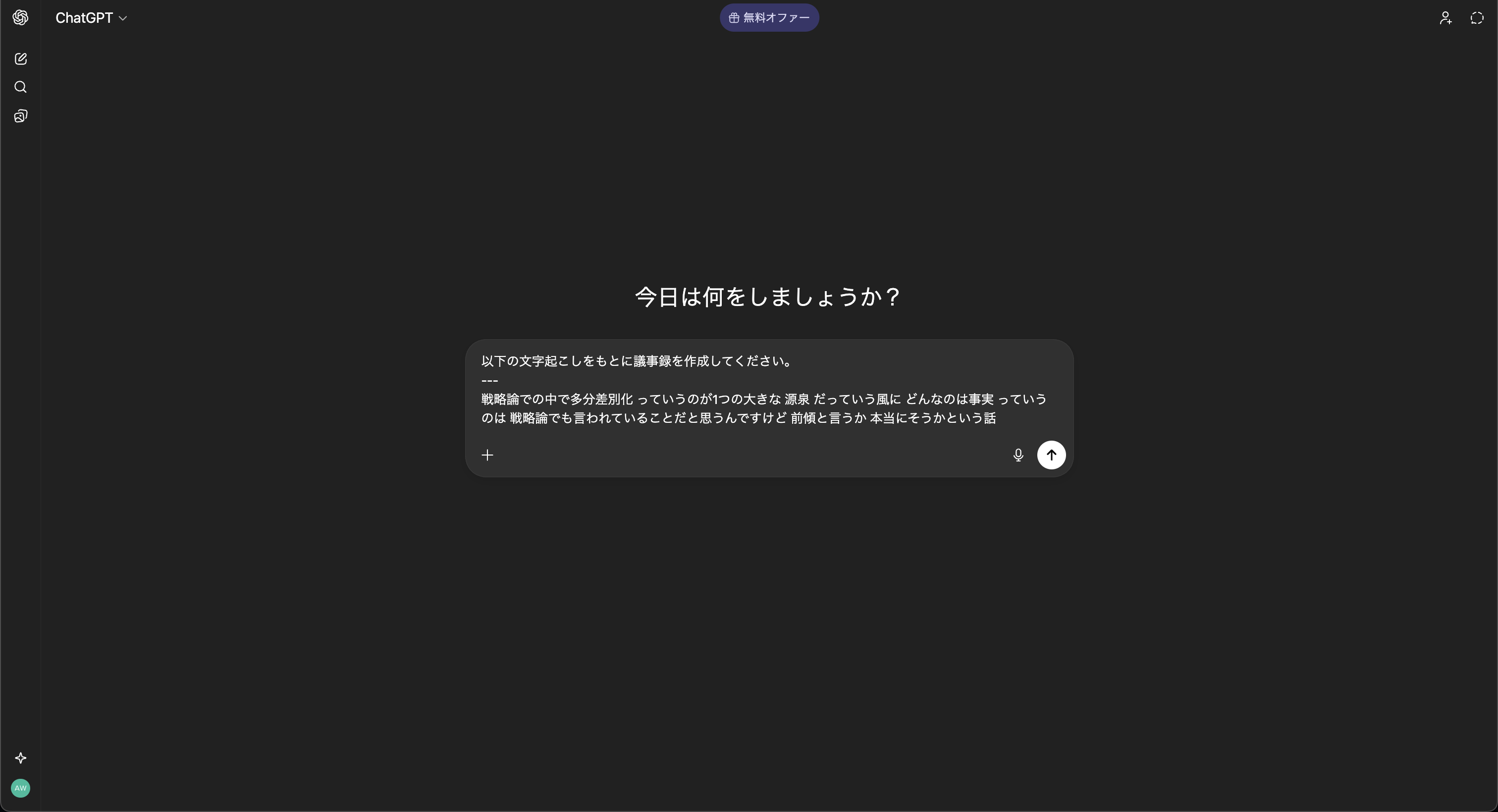

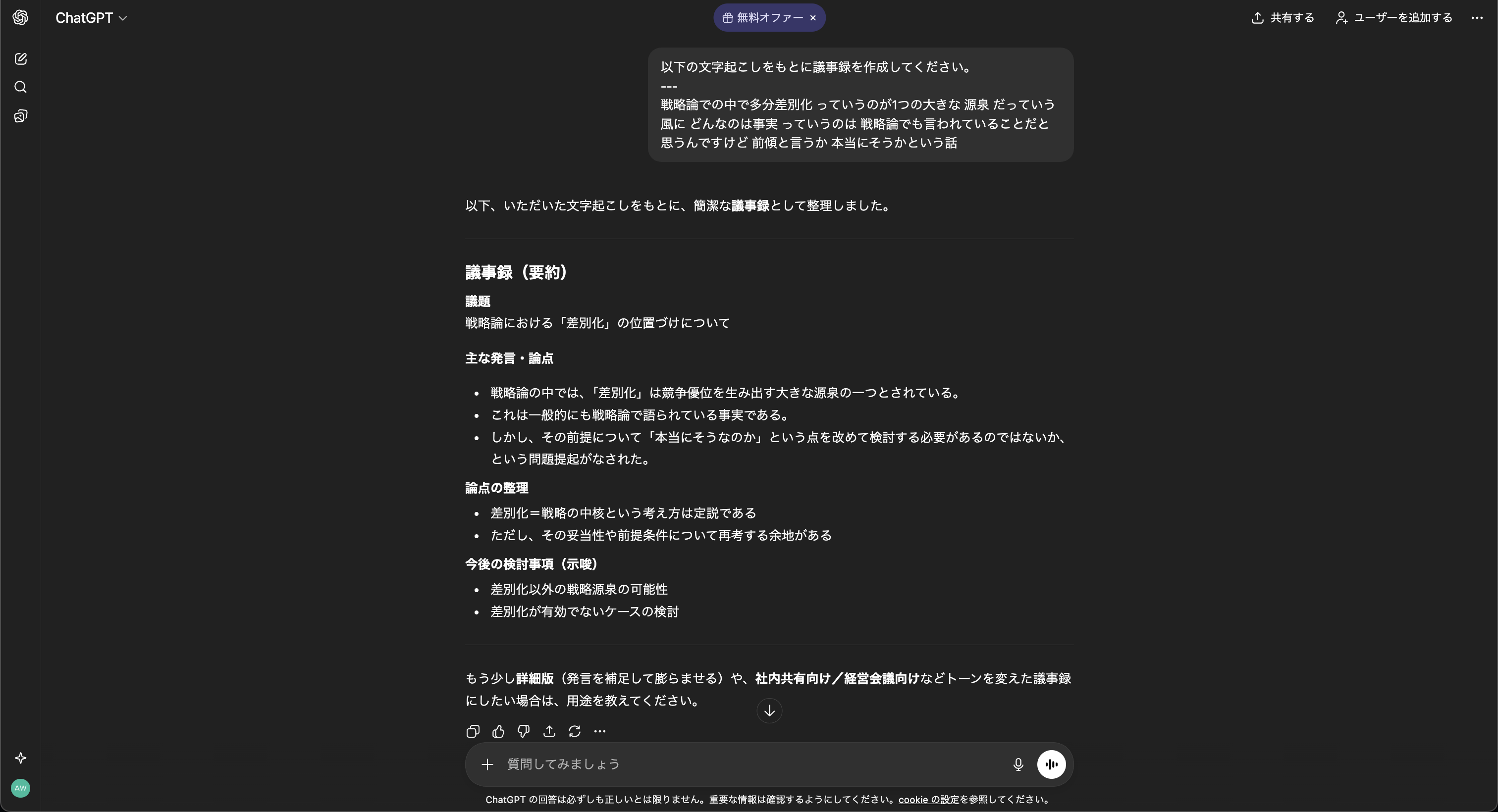

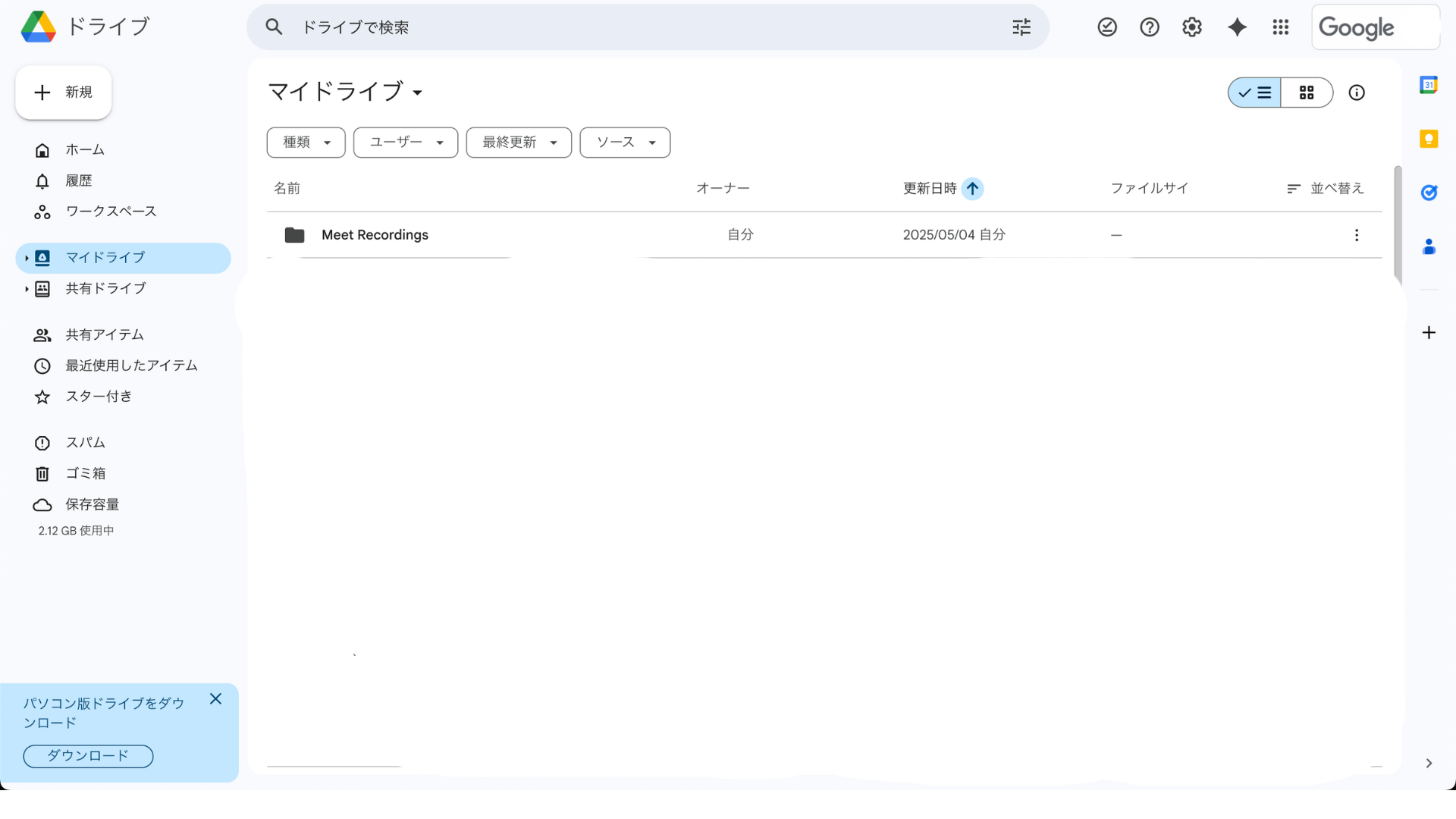

【Googleドキュメント利用者向け】議事録を作成する3ステップ

Googleドキュメントには音声入力機能とGeminiが内蔵されているため、他のアプリを開く必要なく、議事録作成を完了させることができます。

特にPCで会議に参加しながら記録を取る場合に有効な方法です。

ステップ1:Googleドキュメントの「ツール」→「音声入力」を起動すると、自動で会話内容が文字起こしされる。

ステップ2:会議終了後に文字起こし文章を全文コピーする。

ステップ3:ChatGPTを開き、チャットで以下のプロンプトを入れる。

以下の文字起こしをもとに議事録を作成してください。

---

<文字起こし全文をペーストする>

Googleドキュメントの音声入力は句読点が入らないことが多いため、ChatGPTに整形させるだけで一気に読みやすい文章になります。

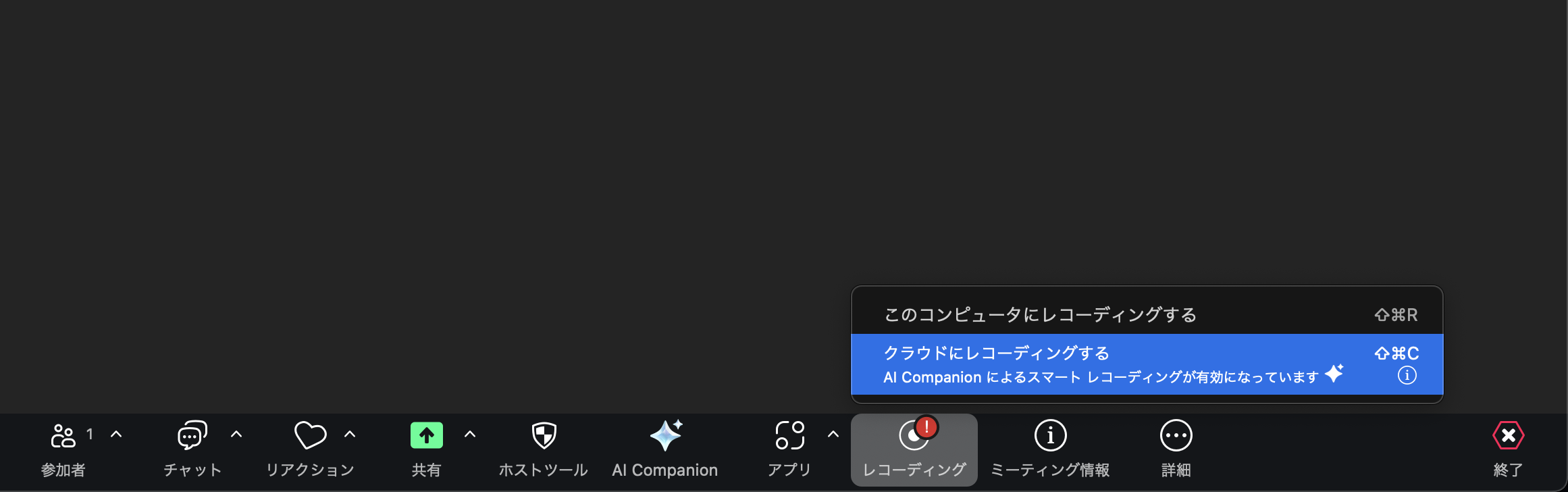

【Zoom利用者向け】議事録を作成する3ステップ

Zoomはビジネスシーンで最も利用されているツールの一つであり、標準機能を活用するだけで簡単に議事録の素材が集まります。

有料プラン(Pro以上)であれば、外部ツールを使わずに非常にスムーズな連携が可能です。

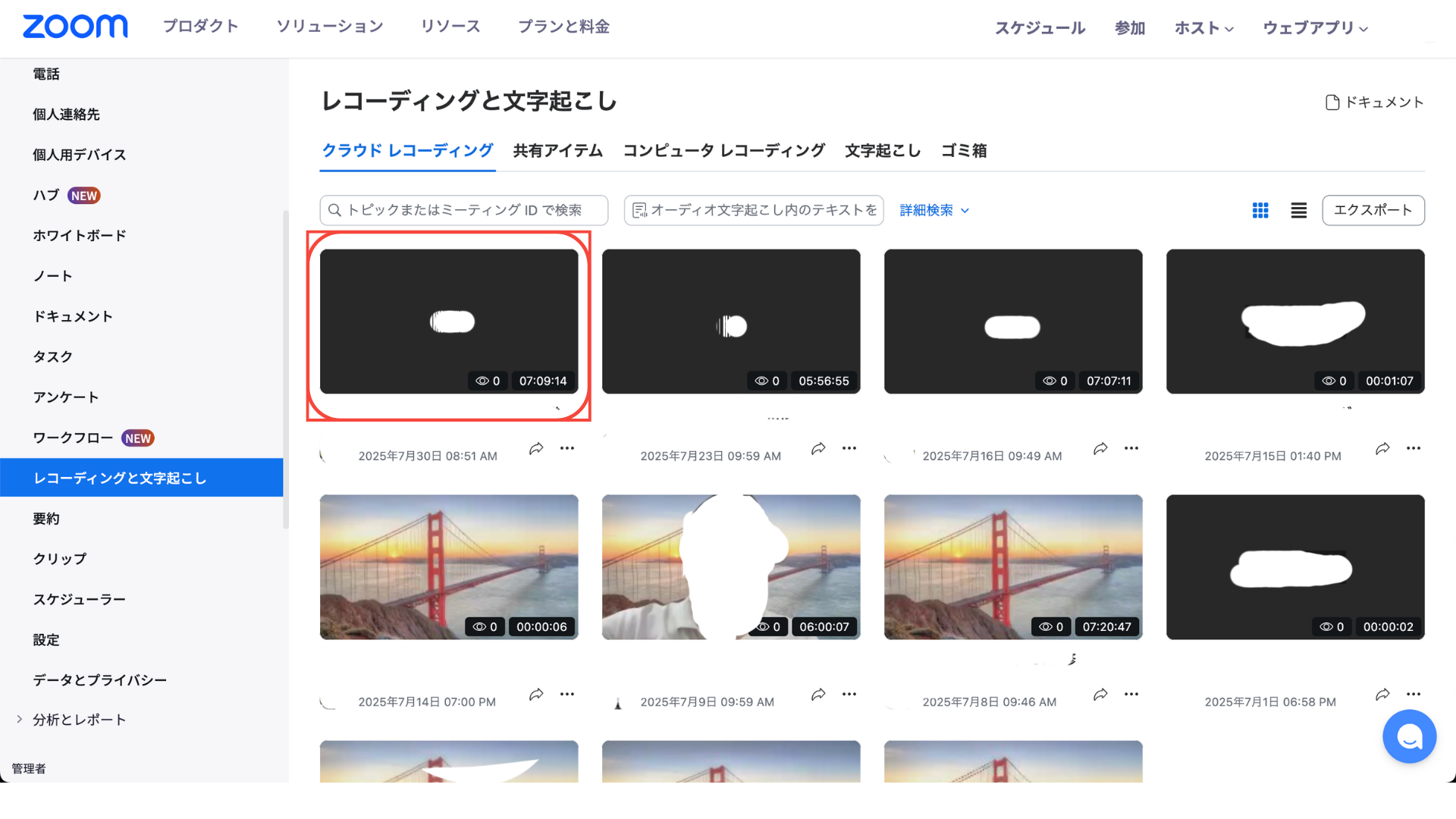

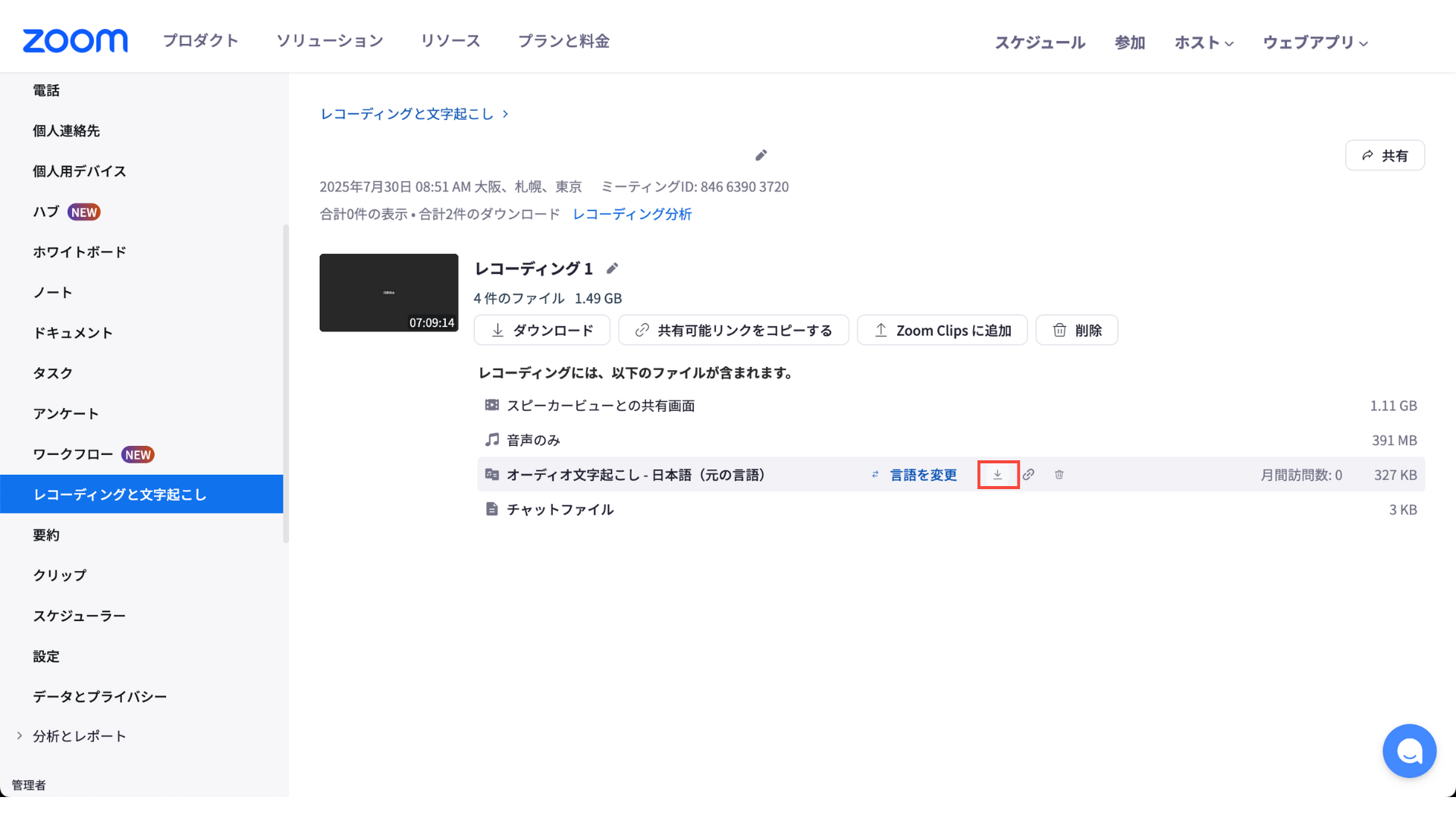

ステップ1:会議の設定で「オーディオ文字起こし」を有効にし、ミーティングをクラウド記録する。

ステップ2:録画後にZoomの管理画面から生成される「文字起こしデータ(VTTファイル)」をダウンロードする。

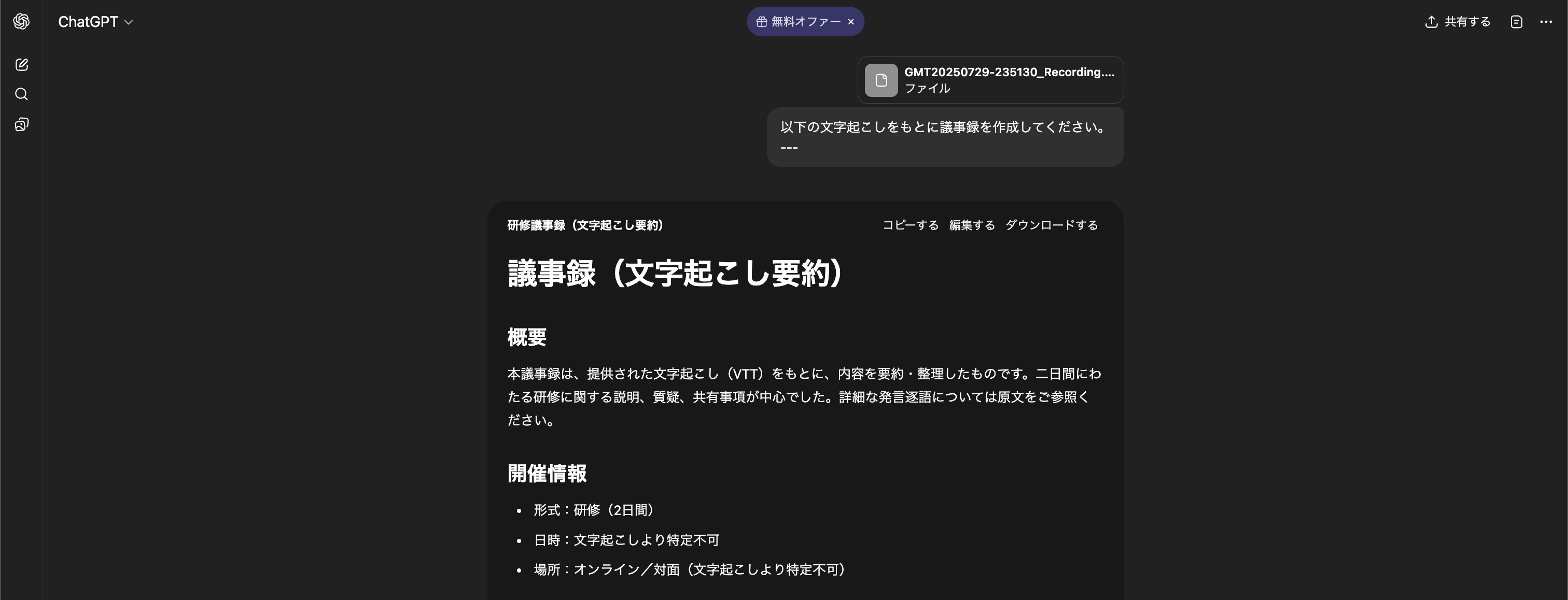

ステップ3:ダウンロードしたファイルをメモ帳などで開き、全文をコピーしてChatGPTに以下のプロンプトを入れる。

以下の文字起こしをもとに議事録を作成してください。

---

<文字起こし全文をペーストする>

Zoom利用者が簡単に議事録を作成する手順をもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事で他の方法についても解説しております。ぜひ合わせてご覧ください。

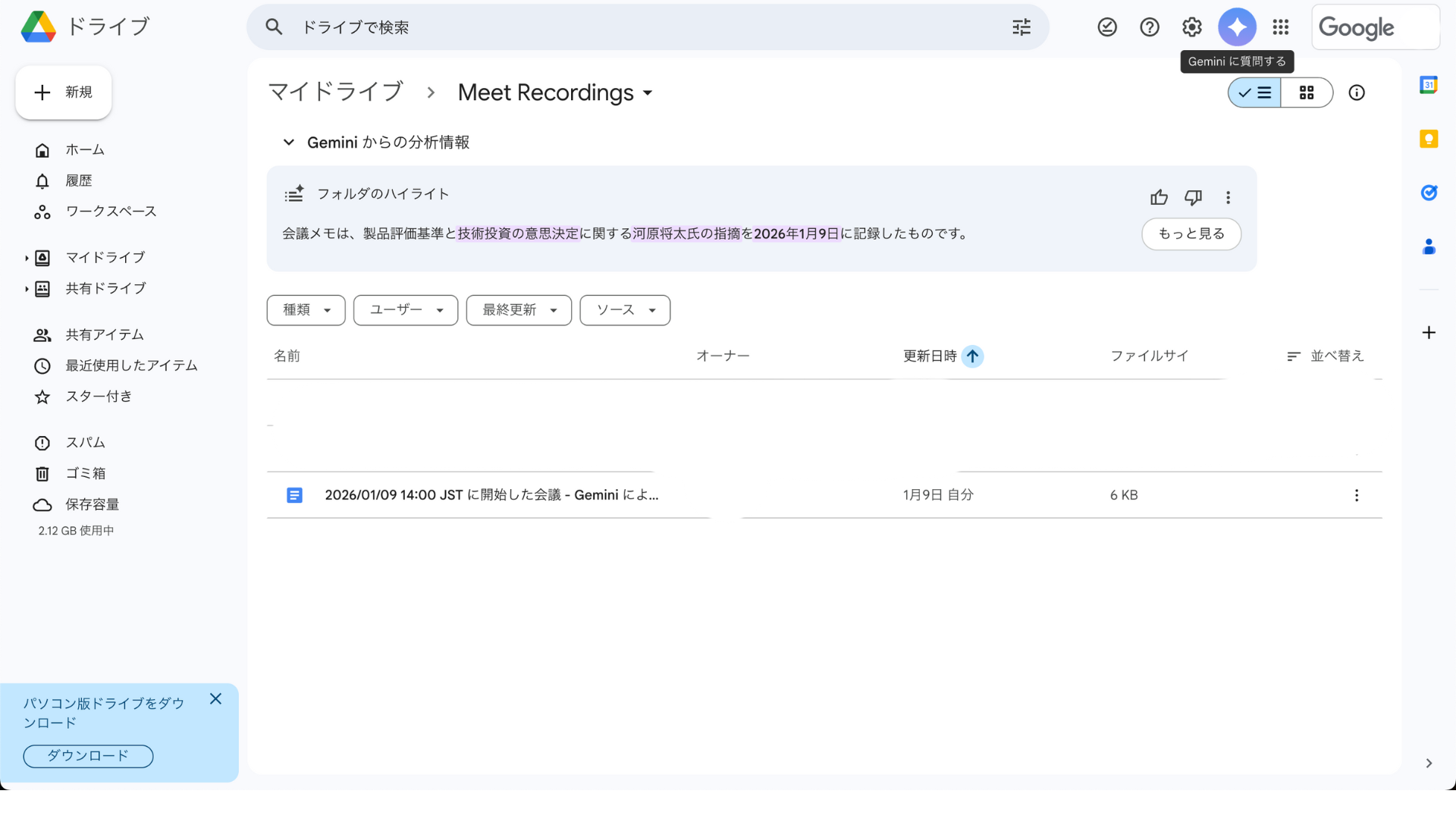

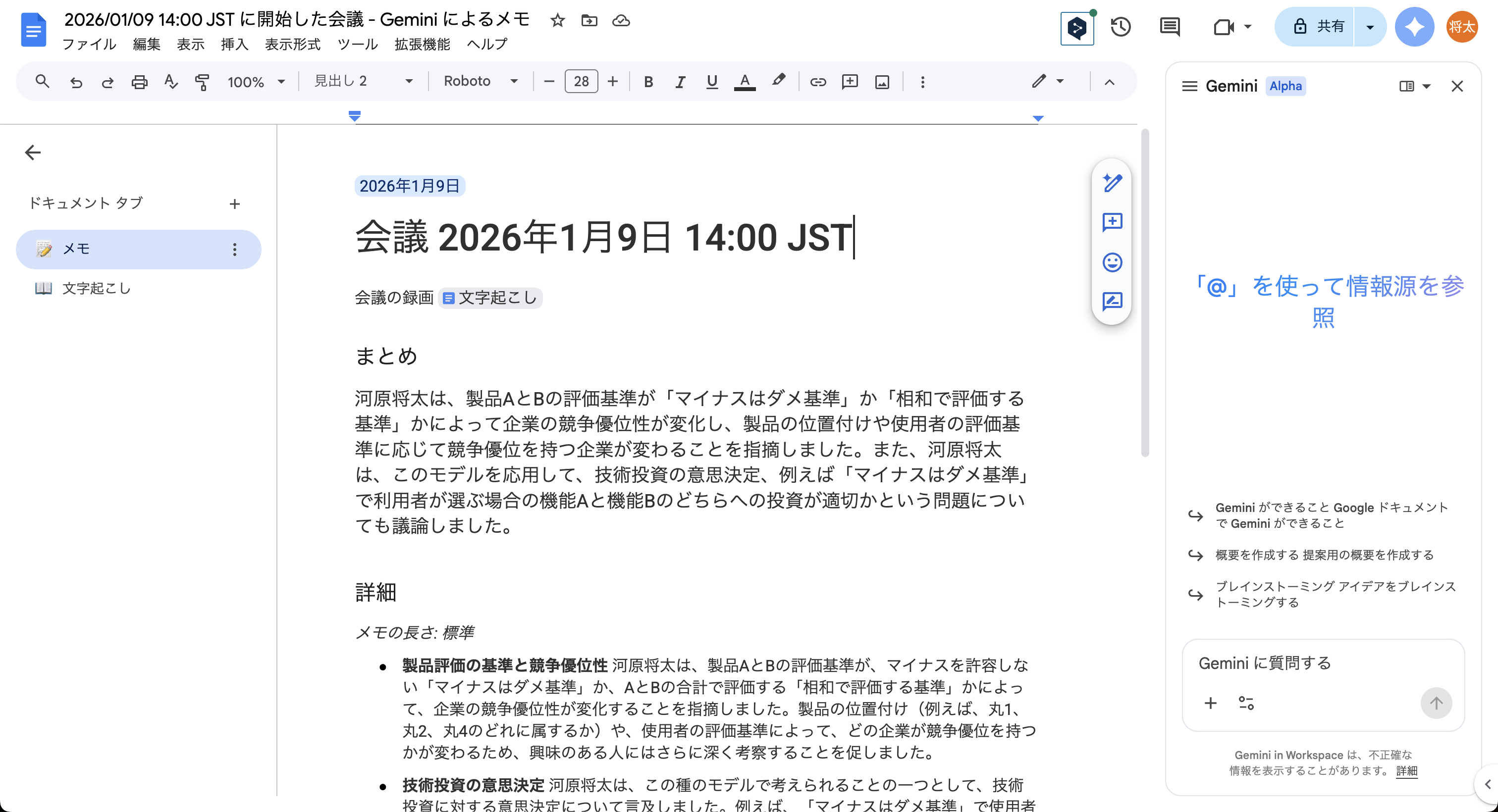

【Google Meet利用者向け】議事録を作成する3ステップ

Google Meetはブラウザだけで完結する手軽さが魅力ですが、議事録作成には「字幕機能」や「拡張機能」をうまく使うのがコツです。

無料版でも工夫次第でテキストデータを取得することができます。

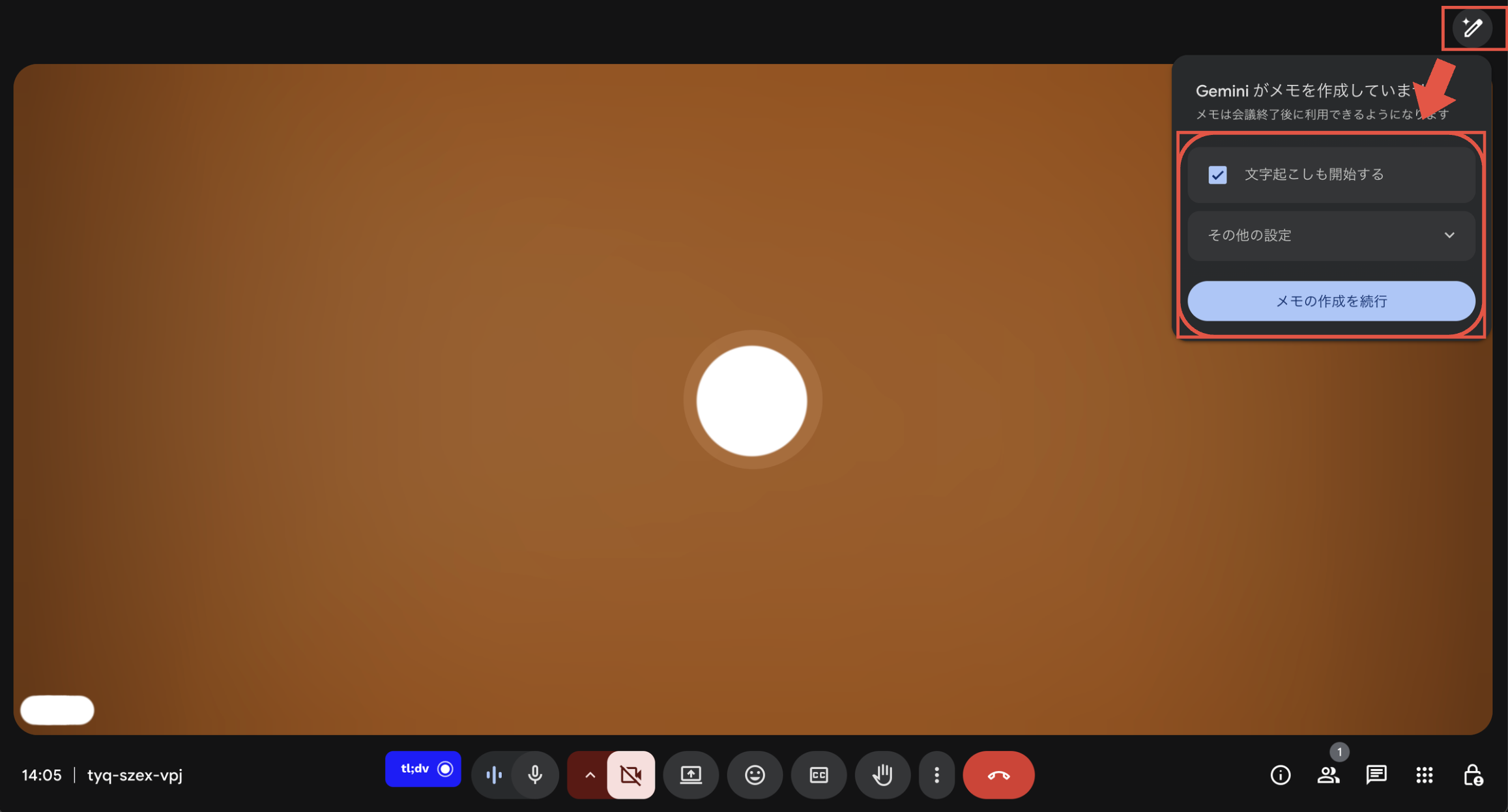

ステップ1:メモ機能をオンにして会議を行う。

ステップ2:会議終了後、字幕のテキストデータをコピーする。

ステップ3:取得したテキストをChatGPTに貼り付け、以下のプロンプトを入れる。

以下の文字起こしをもとに議事録を作成してください。

---

<文字起こし全文をペーストする>

Google Meet利用者が簡単に議事録を作成する手順をもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事で他の方法についても解説しております。ぜひ合わせてご覧ください。

【Microsoft Teams利用者向け】議事録を作成する2ステップ

Microsoft TeamsはOfficeアプリとの連携が強力で、会議中の会話を自動でドキュメント化する機能が充実しています。

特に社内会議などでは、標準の文字起こし機能を使うのが最も確実です。

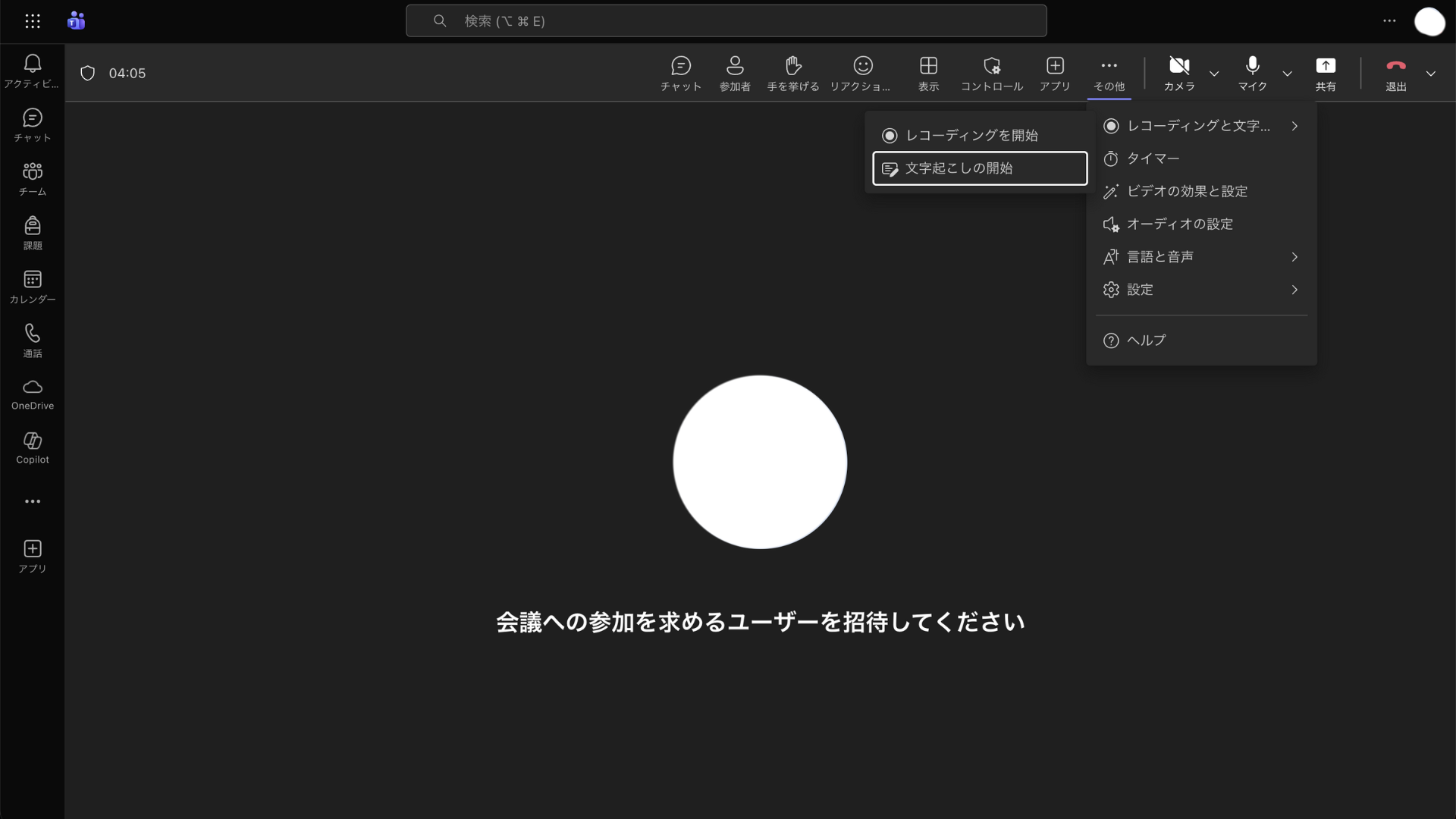

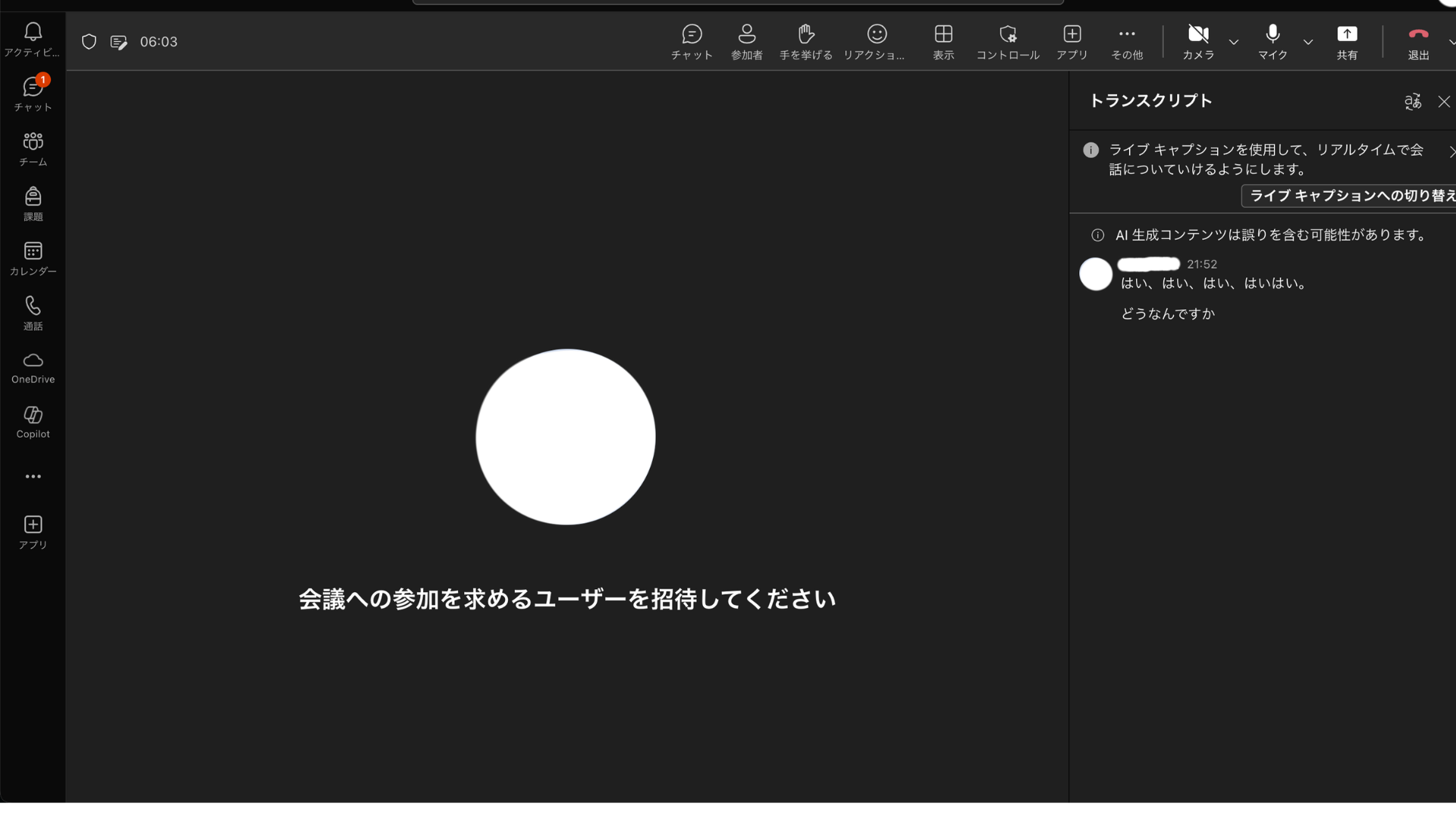

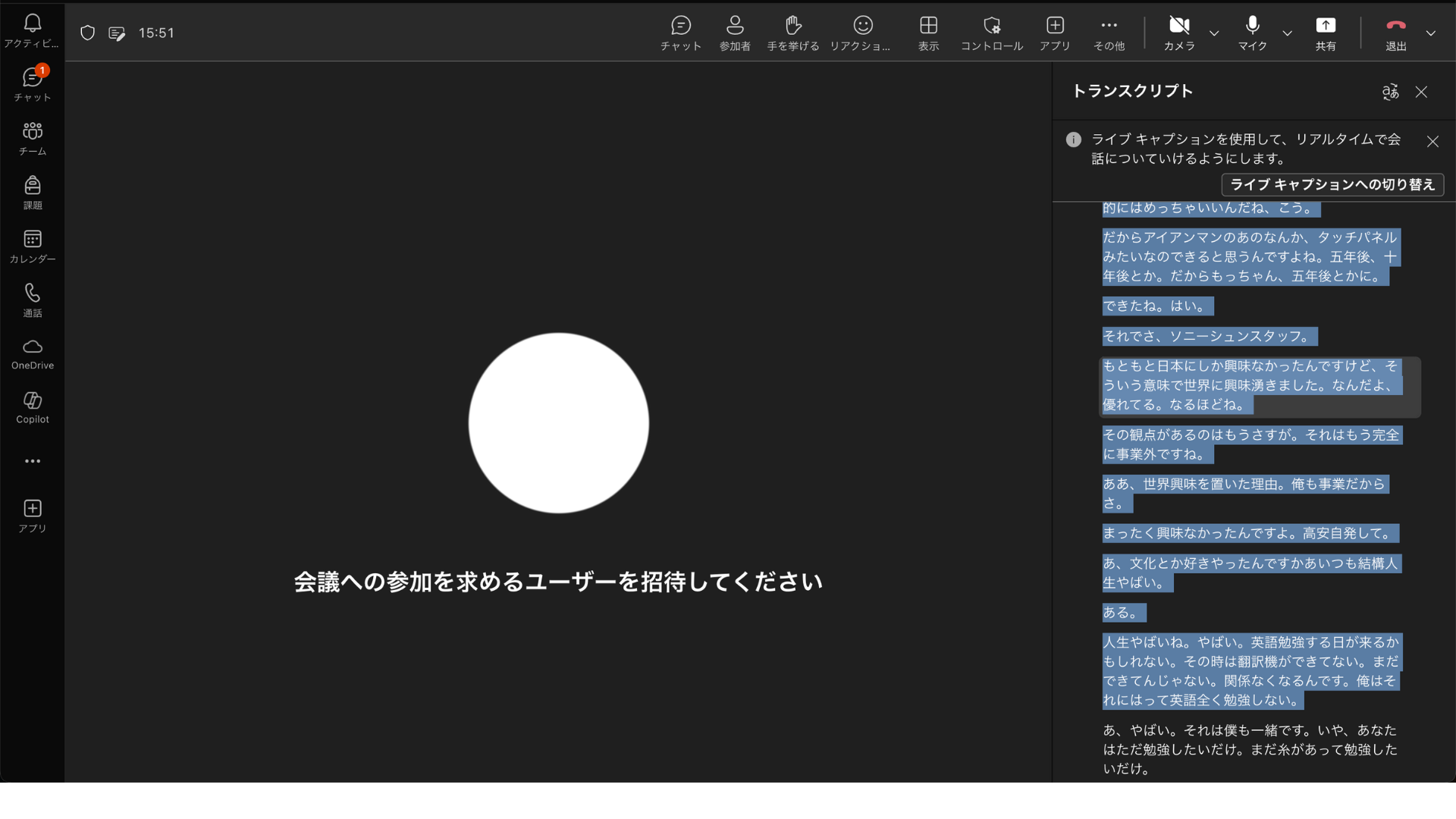

ステップ1:会議メニューの「レコーディングと文字起こし」から、文字起こしを開始する。

ステップ2:取得したテキストをChatGPTに貼り付け、以下のプロンプトを入れる。

以下の文字起こしをもとに議事録を作成してください。

---

<文字起こし全文をペーストする>

Microsoft Teams利用者が簡単に議事録を作成する手順をもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事で他の方法についても解説しております。ぜひ合わせてご覧ください。

ChatGPTで議事録を作成するメリット3選

手動での作成からChatGPTを活用した自動作成に切り替えることで、具体的にどのような恩恵があるのでしょうか。

単なる「楽になる」以上のビジネスメリットが存在します。

ここでは、特に大きなメリットを3つ挙げます。

- 圧倒的な時間の短縮

- 記載漏れの防止と客観性の担保

- 多言語対応によるグローバル化

それぞれのメリットについて詳しく解説します。

圧倒的な時間の短縮

ChatGPTは単に文章を要約するだけでなく、ネクストアクションの表作成やメール下書きへの転用まで一気通貫で行えるため、業務全体の時間を大幅に圧縮できます。

他の議事録AIツールは「議事録の生成」でプロセスが終了しますが、ChatGPTなどの対話型AIは「その議事録を使って関係者にメールを送る」「タスク管理ツール用のCSV形式に変換する」といった後工程まで瞬時に完了させることができます。

特にGPT-4oなどの最新モデルは処理速度が極めて速く、会議直後にプロンプトを投げるだけで、人間が数時間かけていた編集・加工作業を数秒で終わらせることが可能です。

記載漏れの防止と客観性の担保

ChatGPTは入力されたテキストデータに対して極めて忠実に処理を行うため、人間の主観や聞き逃しによる情報の欠落を最小限に抑えることができます。

人間が作成すると「重要だと思わなかった」として無意識に省かれてしまう発言も、ChatGPTなら「全ての決定事項を抽出して」という指示一つで公平に拾い上げます。

また、他の軽量なAIモデルと比較して、ChatGPT(GPT-4クラス)は文脈理解力と論理的推論能力が非常に高いため、発言のニュアンスを取り違えるミスが少なく、ファクトに基づいた客観的な記録を残すのに適しています。

多言語対応によるグローバル化

ChatGPTの翻訳能力は従来の翻訳エンジンよりも文脈理解に優れており、多言語が飛び交う会議でも違和感のない自然な日本語議事録を作成できます。

単なる直訳ではなく、前後の文脈を汲み取った「意訳」が得意なため、英語や中国語で行われた会議の録音テキストを渡すだけで、まるで最初から日本語で行われたかのような読みやすい要約が生成されます。

翻訳ツールと要約ツールを別々に使う手間がなくなり、海外拠点との情報共有スピードを劇的に加速させることができるのは、高度な多言語モデルを持つChatGPTならではの強みです。

ChatGPTを利用するメリットについてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。

ChatGPTで議事録を作成する注意点3選

万能に見えるChatGPTですが、「議事録作成」というタスクにおいては、専用ツールに劣る部分や特有のリスクも存在します。

導入前に必ず知っておくべき、ChatGPTならではの弱点と注意点を解説します。

- 音声録音・文字起こし機能は「標準搭載」ではない

- 長時間の会議データは「トークン制限」で分割処理が必要

- デフォルト設定では「学習データ」として利用されるリスク

それぞれ1つずつについて詳しく解説します。

音声録音・文字起こし機能は「標準搭載」ではない

ZoomのAIコンパニオンや専用の議事録ツール(Notta等)とは異なり、ChatGPTのWebブラウザ版自体には会議を録音・自動文字起こしする機能はありません。

ChatGPTはあくまで「テキスト処理」が得意なツールであるため、議事録を作成するには、必ず「別のツールで文字起こしテキストを用意する」という前工程が必要になります。

スマホアプリ版には音声会話機能がありますが、長時間の会議をバックグラウンドで記録し続ける用途には不向きであり、完全自動化を目指す場合はこの「テキスト化の手間」がボトルネックになる可能性があります。

長時間の会議データは「トークン制限」で分割処理が必要

ChatGPTには一度に処理できる文字数(コンテキストウィンドウ)に制限があり、数時間に及ぶ会議の全文を一気に入力するとエラーになるか、内容の一部が忘れ去られることがあります。

ClaudeやGeminiの最新モデルは数十万文字以上の超長文を扱えるものもありますが、ChatGPT(特にWebブラウザ版)は依然として入力制限を意識する必要があります。

2時間を超えるような長尺の会議では、テキストを前半・後半に分割して入力するか、ファイルをアップロードして解析させる機能を活用するなどの工夫が求められます。

デフォルト設定では「学習データ」として利用されるリスク

ChatGPTの無料版やPlus(個人有料版)のデフォルト設定では、入力した会議内容がAIの学習モデル改善に利用される仕様になっています。

これは、社内の機密会議や未発表のプロジェクト内容を入力した場合、それが将来的にAIの知識として蓄積され、他所での回答生成に微細な影響を与えるリスク(情報漏洩の懸念)があることを意味します。

議事録専用ツールの多くは当初から「データは学習しない」規約になっていることが多いですが、ChatGPTを使う場合は、自分で設定(オプトアウト)を行うか、Enterprise版を利用しなければセキュリティが担保されない点に十分な注意が必要です。

ChatGPTのセキュリティ周りに関する情報をもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。

ChatGPTで効果的な議事録を作成できるプロンプト5選

ChatGPTから精度の高い回答を引き出すためには、プロンプト(指示文)の質が極めて重要です。

漠然とした指示ではなく、目的や形式を指定することで、修正の手間が少ない議事録が完成します。

ここでは、すぐに使えるシンプルかつ実用的なプロンプトを5つ紹介します。

- 決定事項抽出型

- ToDoリスト作成型

- 議論の要約型(詳細版)

- Q&A形式まとめ型

- 5W1H整理型

状況に合わせてこれらを使い分けてみてください。

【プロンプト1】決定事項を漏らさず抽出する

会議で最も重要な「何が決まったか」を明確にするためのプロンプトです。

ダラダラとした会話の中から、結論部分だけを抜き出したい時に有効です。

以下の会議メモから、「決定事項」のみを箇条書きで抽出してください。

背景は省き、結論だけを簡潔にお願いします。

[会議テキスト]この指示により、議論の経緯ではなく結果にフォーカスした出力が得られます。

忙しい役員や上司への報告用サマリとしても非常に重宝します。

あえて「背景は省き」と指示することで、ノイズのないシャープな議事録になります。

そもそも、議事録の正しいフォーマットがあまりよくわかっていない方は、まずはこちらの記事を合わせてご覧ください。

【プロンプト2】ネクストアクション(ToDo)を明確にする

会議後に誰が何をいつまでにやるべきかを明確にするためのプロンプトです。

タスクの抜け漏れを防ぐために必須の形式です。

以下のテキストからタスクを抽出し、表形式でまとめてください。

項目:「担当者」「タスク内容」「期限(なければ未定)」

[会議テキスト]表形式(マークダウンのテーブル)での出力を指定することで、そのままチャットツールやタスク管理ツールに貼り付けやすい形になります。

「期限」の項目を設けることで、会議中に期限を決め忘れていたことにも気づける副次的効果があります。

【プロンプト3】議論の流れを詳細に要約する

決定事項だけでなく、なぜその結論に至ったのかというプロセスを残したい場合のプロンプトです。

欠席者への共有に適しています。

会議の内容を議題ごとに以下のフォーマットで要約してください。

・議題:

・主な意見(賛成/反対):

・結論:

[会議テキスト]「議題ごとに」と指示することで、話があちこちに飛んでしまった会議でも、AIが内容を整理し直してくれます。

また、賛成・反対意見を抽出させることで、意思決定の妥当性を後から振り返りやすくなります。

【プロンプト4】質疑応答(Q&A)形式でまとめる

研修や説明会、インタビューなど、質問と回答がメインの会議に適したプロンプトです。

読み手が疑問を解決しやすい形式になります。

以下の内容から、質疑応答部分を抜き出し「Q&A形式」でまとめてください。

話し言葉を整え、簡潔な書き言葉に直してください。

[会議テキスト]話し言葉特有の冗長な質問や回答を、読みやすい「書き言葉」に変換させるのがポイントです。

FAQマニュアルの作成など、議事録以外の用途にも応用できる便利なプロンプトです。

【プロンプト5】5W1Hで情報を構造化する

情報の全体像を素早く把握するための、フレームワークを活用したプロンプトです。

プロジェクトのキックオフミーティングなどで有効です。

会議内容を5W1H(Who, When, Where, What, Why, How)で整理してください。

不明な部分は「言及なし」としてください。

[会議テキスト]このプロンプトを使うと、情報の欠落が一目でわかります。

「言及なし」と出力された項目は、次回の会議で確認すべき事項として洗い出すことができるため、プロジェクト管理の品質向上に役立ちます。

ChatGPTで効果的に利用できるプロンプト例や書き方について、議事録作成以外にも知りたい方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。

ChatGPTよりも効果的に議事録作成できるサービス3選

ChatGPTは汎用的なツールであるため、議事録作成に特化した機能(録音からの自動化や話者識別など)は、専用ツールに軍配が上がります。

頻繁に議事録を作成する場合は、専用サービスの導入も検討すべきです。

ここでは、おすすめのサービスを3つ紹介します。

- Taskhub

- Notta

- tl;dv

それぞれの特徴を見ていきましょう。

Taskhub(タスクハブ)

Taskhubは、日本初のアプリ型インターフェースを採用した生成AI活用プラットフォームです。

議事録作成を含む200種類以上の業務タスクが「アプリ」としてパッケージ化されている点が最大の特徴です。

通常のChatGPTではプロンプトの設計が必要ですが、Taskhubなら「議事録作成アプリ」を選んでテキストを入れるだけで、最適なフォーマットで出力されます。

さらに、Azure OpenAI Serviceを基盤としているため、企業が最も気にするセキュリティ面も万全です。

プロンプトエンジニアリングの知識がなくても、誰でも高水準の議事録が作成できるため、全社的な導入に最適です。

公式HP:https://taskhub.jp/

Notta(ノッタ)

Nottaは、高精度な音声認識とAI要約を組み合わせた議事録特化型ツールです。

リアルタイムでの文字起こし機能が非常に強力で、Web会議だけでなく、対面の会議でもスマホアプリを使って録音・文字化が可能です。

特徴的なのは、録音しながら重要箇所にタグ付けができる機能や、日程調整機能との連携です。

AIによる要約機能も搭載されており、文字起こしから要約までをワンストップで行える利便性があります。

音声データの管理に強みを持つため、インタビュー記事の作成などにもよく利用されています。

tl;dv(ティーエル・ディーブイ)

tl;dvは、ZoomやGoogle Meet、Microsoft Teamsでのオンライン会議に特化した録画・文字起こしツールです。

会議にボットとして参加させるだけで、自動的に録画と文字起こしを行ってくれます。

このツールの強みは、動画とテキストがリンクしている点です。

文字起こしの特定の部分をクリックすると、その発言があった瞬間の動画が再生されます。

「あの時、どんなニュアンスで言っていたか?」を確認するのに非常に便利です。

多言語対応もしており、グローバルチームでの利用においても高い評価を得ています。

公式HP:https://tldv.io/ja/

他にも議事録AIサービスを知りたい方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。

【2026年最新版】ChatGPT・Gemini・Claude・Copilotで議事録作成を比較してみた

2026年現在、生成AIの選択肢はChatGPTだけではありません。

GoogleのGeminiや、AnthropicのClaudeなど、それぞれに特徴があります。

議事録作成において、どのAIが適しているのかを比較解説します。

- ChatGPT (OpenAI)

- Gemini (Google)

- Claude (Anthropic)

- Copilot(Microsoft)

それぞれの強みを理解して使い分けましょう。

ChatGPT:バランスの取れた万能選手

ChatGPT(GPT-4o / GPT-5系列)は、推論能力、要約の精度、対応スピードのバランスが最も取れているモデルです。

特に、構造化されたデータを扱うのが得意で、指定したフォーマット(表組みやJSON形式など)通りに出力する能力に長けています。

また、Advanced Data Analysis(旧Code Interpreter)などの機能を使えば、Excel形式でのファイル出力も可能です。

迷ったらまずはChatGPTを選べば間違いありません。

プラグインやGPTs(カスタムGPT)も豊富で、自分好みの「議事録生成ボット」を作りやすい点も魅力です。

Gemini:Googleエコシステムとの連携が最強

Googleが提供するGeminiは、Google Workspaceとの連携が最大の強みです。

GoogleドキュメントやGmail、Googleドライブ内の情報を直接参照して議事録を作成することができます。

また、長文の処理能力(コンテキストウィンドウ)が大きく、数時間にわたる長い会議の文字起こしデータも、分割せずに一度に読み込める場合があります。

YouTube動画の内容把握などマルチモーダルな機能も強力です。

普段からGoogle Workspaceを中心に業務を行っている企業にとっては、最もシームレスに導入できるAIと言えるでしょう。

Geminiユーザーにとっての議事録作成方法について詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。

Claude:自然な文章と長文処理のスペシャリスト

Anthropic社のClaudeは、人間が書いたような自然で読みやすい文章生成を得意としています。

ChatGPTがやや機械的で箇条書きを好むのに対し、Claudeは文脈を汲んだ流暢な要約を作成します。

さらに、Claudeは非常に長いトークン数(入力文字数)を扱えることで知られています。

膨大な資料や過去の議事録、参考文献を含めた大規模なコンテキストを読み込ませた上での議事録作成においては、他を圧倒するパフォーマンスを見せることがあります。

「読んでいて疲れない議事録」を作りたい場合には、Claudeが有力な選択肢となります。

Geminiユーザーにとっての議事録作成方法について詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。

Copilot:Microsoft 365との統合で業務効率を最大化

Microsoft Copilotは、WordやExcel、TeamsといったOffice製品との強力な連携機能が最大の特徴です。

Teamsで録画・文字起こしされたデータをもとに、Wordなどのアプリ内で「Copilot」を呼び出すだけで、瞬時に議事録の下書きを生成・編集できます。

また、企業向けプラン(Copilot for Microsoft 365)では、入力データが学習に使われない商用データ保護が標準適用されるため、セキュリティ面での信頼性が非常に高いのもポイントです。 普段の業務がMicrosoft 365中心で、ツール間の移動を極力減らしたい企業にとっては、最も生産性を高められる選択肢です。

Copilotユーザーにとっての議事録作成方法について詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。

ChatGPT議事録作成に関するよくある質問

最後に、ChatGPTを使った議事録作成に関して、現場からよく寄せられる質問にお答えします。

導入前に疑問を解消しておきましょう。

- 無料版でも十分使える?

- 機密情報は入力しても大丈夫?

- 音声ファイルを直接アップロードできる?

これらの疑問について解説します。

無料版のChatGPTでも議事録作成はできますか?

はい、無料版(GPT-4o miniなど)でも議事録の作成は可能です。

基本的な要約や文章整形であれば、十分な品質で出力してくれます。

ただし、無料版にはいくつかの制限があります。

まず、一度に入力できる文字数(トークン数)の上限が有料版より低い場合があり、長い会議だと分割して入力する必要があります。

また、混雑時にアクセスが制限されたり、応答速度が遅くなったりすることもあります。

さらに、セキュリティ面での学習利用設定にも注意が必要です。

業務で本格的に利用するのであれば、有料版(Plus)やTeamプランの方が効率と安全性の面で推奨されます。

会議の機密情報を入力してもセキュリティ上問題ないですか?

標準の設定のままでは、リスクがあります。

ChatGPTの個人向けプランでは、デフォルトで入力データがAIの学習モデルの改善に利用される設定になっていることが多いです。

業務利用の場合は、必ず設定画面から「データコントロール」を開き、「チャット履歴とトレーニング」をオフにするか、企業向けの「ChatGPT Enterprise」やAPI経由のツールを利用すべきです。

これらの設定を行えば、入力データは学習には使われないとOpenAI社は明記しています。

社内のセキュリティポリシーを確認し、適切な設定を行った上で利用してください。

音声ファイルを直接ChatGPTにアップロードして文字起こしできますか?

ChatGPTの標準機能(Webブラウザ版)では、音声ファイルをアップロードして直接「文字起こしから要約まで」を行う機能は、2026年現在でもファイルサイズや形式に制限がある、またはAdvanced Data Analysisなどの機能を駆使する必要があります。

基本的には、前述した通り「文字起こしツール」でテキスト化してから、そのテキストをChatGPTに入力するフローが最も確実で高精度です。

ただし、スマホアプリ版のChatGPTであれば、その場での音声会話機能を使って短時間のやり取りを記録することは可能です。

長時間の会議録音データの処理には、専用ツールとの併用をおすすめします。

まとめ

本記事では、ChatGPTを活用した議事録作成の手順や、具体的なプロンプトについて解説しました。

生成AIを活用することで、議事録作成にかかる膨大な時間を短縮し、業務効率を劇的に向上させることが可能です。

しかし、「既存のツールでは決まったフォーマットでしか出力できず、結局手直しが必要」「対面の会議には対応しておらず、使い分けが面倒」といった課題を感じている方も多いのではないでしょうか。

そこでおすすめしたいのが、議事録作成に特化した強みを持つ「Taskhub」です。

Taskhubが議事録作成において選ばれている理由は、大きく2つあります。

1つ目は、出力フォーマットを自由自在にカスタマイズできる点です。

決められた型にはめるだけでなく、御社の会議スタイルや報告形式に合わせて自由に出力を変更できます。

常に高い精度で、実務ですぐに使える形式の議事録が生成されるため、修正の手間がほとんどかかりません。

2つ目は、オフラインとオンラインの両方に対応している点です。

ZoomやGoogle MeetなどのWeb会議はもちろん、対面での打ち合わせにも対応しています。

そのため、社内の定例会議からクライアントとの商談まで、全ての議事録作成をTaskhubひとつで自動化・完結させることができます。

もちろん、Azure OpenAI Serviceを基盤とした万全のセキュリティ体制や、専任コンサルタントによる導入サポートも完備しています。

「議事録作成の負担をゼロにしたい」「もっと柔軟に使えるツールを探している」という方は、ぜひTaskhubの機能や活用事例をまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の議事録自動化”を体験し、コア業務への集中を実現させましょう。